| Titel: | Technische Notizen, auf einer Reise durch Belgien und Westphalen gesammelt von Dr. Adolph Poppe. |

| Autor: | Dr. Adolph Poppe [GND] |

| Fundstelle: | Band 68, Jahrgang 1838, Nr. LXXIII., S. 348 |

| Download: | XML |

LXXIII.

Technische Notizen, auf einer Reise durch Belgien

und Westphalen gesammelt von Dr. Adolph Poppe.

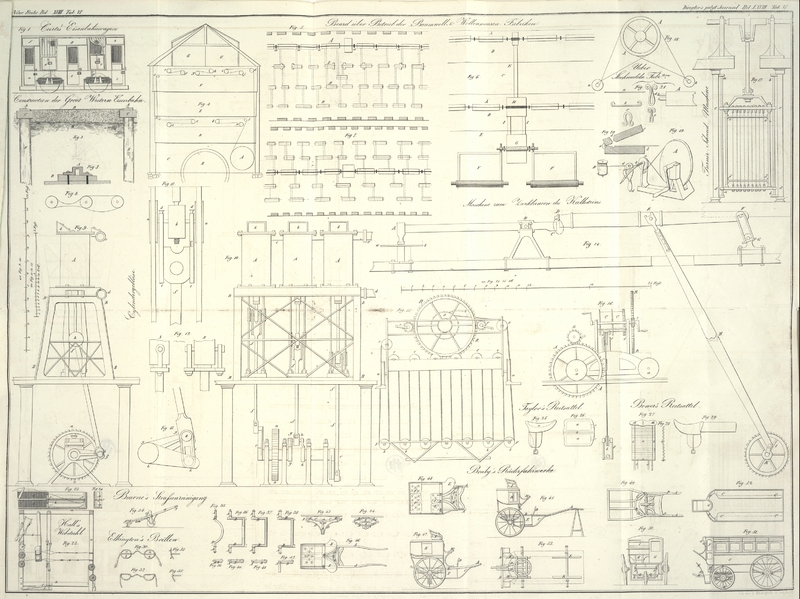

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

[Poppe's technische Notizen.]

A. Beschreibung einiger interessanter Maschinen auf der

Saynerhuͤtte bei Coblenz.

Das koͤnigl. Eisenhuͤttenwerk Saynerhuͤtte liegt zwei Stunden von Coblenz in einem engen,

uͤberaus romantischen Thale. Aus einem Hohofen, zwei Kupoloͤfen und

vier Flammoͤfen werden außer den gewoͤhnlichen Gußarbeiten, große

Cylinder zu Geblaͤsen und Dampfmaschinen beliebigen Kabilers,

Wasserradwellen, Kanonen, Gloken, alle Arten von Raͤderwerk u.s.w., so wie

auch feine Galanteriewaaren gegossen. Die ganze Einrichtung dieses Werks, in welchem

woͤchentlich 700 Cntr. Eisen geschmolzen werden, ist großartig und wahrhaft

koͤniglich zu nennen. Die Schmelzhuͤtte selbst, bis auf das Dach von

Gußeisen, bietet durch ihre eigenthuͤmliche beinahe gothische Bauart einen

imposanten Anblik dar.

Der fuͤr das Maschinenwesen sich Interessirende findet hier mehrere

bemerkenswerthe mechanische Apparate. Die guͤnstige Lage des Etablissements

in einem engen wasserreichen Thale macht die so kostspielige Anwendung von

Dampfmaschinen zum Betriebe der Maschinerie entbehrlich. Es sind vier

Wasserraͤder in Thaͤtigkeit, wovon ein oberschlaͤchtiges von 20

Fuß Hoͤhe und 3 Fuß Breite die Geblaͤse, das zweite einen Hammer zum

Zerklopfen des Kalksteines, das dritte ein Pochwerk mit 4 eisernen Stampfern, das

vierte endlich mehrere Dreh- und Bohrwerke in Bewegung sezt.

a) Beschreibung des

Cylindergeblaͤses.

Auf die von der Huͤtteninspection mir ertheilte Erlaubniß, die Maschinen,

welche mich interessieren, nach meinem Belieben abzuzeichnen, war mein erstes

Geschaͤft, das Cylindergeblaͤse, dessen

elegante, von der gewoͤhnlichen Construction abweichende Einrichtung mir

besonders in die Augen fiel, so genau, als es die Kuͤrze der zugemessenen

Zeit gestattete, mit Huͤlfe des Maaßstabes aufzunehmen. Fig. 9 stellt diese

Maschine in der Seitenansicht, Fig. 10 in der

vorderen Ansicht dar. Das Geblaͤse besteht aus drei neben einander

gestellten doppeltwirkenden Cylindern

A, A, A, deren Kolben durch drei an einer starken

eisernen Welle unter Winkeln von 120º von einander abstehende Krummzapfen

in Thaͤtigkeit gesezt werden. B, B, B, B ist

das mit einem Schuzgelaͤnder versehene gußeiserne Geruͤst, worauf

die Geblaͤsecylinder festgeschraubt sind. Diese sind bei einem inneren

Durchmesser von 2 Fuß 3 Zoll fuͤr einen Hub von 4 Fuß eingerichtet und

stoßen daher bei jedem Auf- oder Niedergang des Kolbens 15,8 Kubikfuß

Luft aus. b, b, b sind die Kasten der oberen

luftsaugenden Ventile, deren offene Seite ein feiner Flor bedekt, um den Staub

abzuhalten. Die unteren Ventilkasten werden durch das Gestelle verdekt und sind

deßwegen nicht leicht zugaͤnglich; c und d sind die Roͤhren, welche oben und unten den

Wind unmittelbar aus den Cylindern erhalten. Die Kolbenstangen treten durch die

Stopfbuͤchsen e, e, e von Unten in die

Cylinder. A und B, Fig. 12,

zeigen die Stopfbuͤchsen in groͤßerem Verhaͤltniß.

Unter dem Maschinengestelle laͤuft zwischen vier soliden Lagern in 14 Fuß

lothrechter Entfernung von den Geblaͤsecylindern die Krummzapfenwelle

C, C. Sie erhaͤlt von dem oben

erwaͤhnten Wasserrad ihre Bewegung, indem ein am Wellbaume des lezteren

sizendes gußeisernes Stirnrad von 10 Fuß Durchmesser und 88 Zaͤhnen in

das Rad a, a, welches bei 4 Fuß Durchmesser 36

Zaͤhne besizt, eingreift. Die Anordnung der drei Krummzapfen, welche, wie

schon bemerkt unter gleichen Winkeln von einander abstehen, ist aus der

Zeichnung sichtbar; sie bewirken mittelst der 8 Fuß langen und 3 Zoll diken

Lenkstange f, f die Kolbenbewegung in den Cylindern.

Da bei der vorliegenden Construction die mit der Kurbelbewegung eintretenden todten Momente vermoͤge der Stellung der drei

Kurbeln sich so weit compensiren, daß ein hinreichend gleichfoͤrmiger

Luftstrom erfolgen kann, so hat man die Aufstellung eines Regulators fuͤr

entbehrlich gefunden.

Weil der Kolbenhub 4 Fuß betraͤgt, so mußte man jedem Krummzapfen eine

Laͤnge von 2 Fuß geben. Der mittlere hat eine eigenthuͤmliche

Einrichtung, welche besondere Beachtung verdient. Die beiden anderen

gegenuͤberstehenden Theile g, g h, h, Fig. 10,

dieses Krummzapfens weichen, wie Fig. 13 deutlicher

zeigt, unter einem Winkel von etwa 30º von einander ab; g, g ist der eigentliche Kurbelarm, dessen Zapfen

k von dem Ende der Lenkstange umfaßt wird. Der

an die eine Haͤlfte der Krummzapfenwelle befestigte Arm h, h ist an die andere Haͤlfte der Welle

durch das Verbindungsgelenk i gekuppelt, indem

dieses mit dem einen Ende den Zapfen k, mit

dem anderen Ende einen zweiten an dem Arm h, h

befindlichen Zapfen umfaßt. Der Hauptzwek dieser Kupplungsmethode ist folgender.

Weil man es fuͤr gut fand, die Hauptwelle C,

C, Fig. 10, aus zwei Theilen bestehen zu lassen, so mußte auch

dafuͤr gesorgt werden, den Nachtheilen, welche aus der geringsten

Verruͤkung einer Welle aus der gemeinschaftlichen Centralachse

hervorgehen koͤnnten, vorzubeugen. Diesen Zwek erreichte man durch das

Verbindungsstuͤk i, Fig. 13. Wenn sich

nun auch eine der Wellen etwas senken oder seitwaͤrts weichen sollte, so

kann doch, so lange sie nur noch zu einander parallel sind, keine Torsion Statt

finden, weil in diesem Fall das Zwischengelenk i

sich nachgiebig bewegt.

Es eruͤbrigt nun noch, die Einrichtung zu erklaͤren, wodurch den

Kolbenstangen die senkrecht auf- und niedersteigende Bewegung, welche

fuͤr jedes doppeltwirkende Geblaͤse eine unerlaͤßliche

Bedingung ist, ertheilt wird. Die Art, wie dieser Zwek erreicht ist, erhellt aus

Fig. 9

und 10

und der in groͤßerem Maaßstabe gegebenen Darstellung Fig. 11. Die

Kolbenstange ist naͤmlich mit ihrem unteren Ende in einen massiven

Cylinder b, Fig. 11, geschraubt.

Zu den Seiten dieses Cylinders sind zwei Frictionsraͤder a, a von einem Fuß Durchmesser angebracht, deren

Peripherien rinnenartig einwaͤrts gehoͤhlt sind. Die

Frictionsraͤder laufen zwischen 4 Leitungen, wovon jedoch in den

genannten Zeichnungen immer nur zwei sichtbar sind, indem die anderen zwei durch

diese verdekt werden. Die Achse des Frictions-Raͤderpaares wird

von der Kurbelstange f mittelst zweier Baken c, d umfaßt; sie ist au dieser Stelle

bestaͤndig mit Oehl in Beruͤhrung, womit die kleinen oben bei d angebrachten Oehlbehaͤlter gefuͤllt

sind. Die Leitschienen sind wegen des unvermeidlichen Seitendrukes in der Mitte

diker als an ihren Enden. Da die Maschine bestaͤndig im Gang war, so

mußte der Verfasser auf die Hoffnung, einzelne interessante Details

naͤher betrachten zu koͤnnen, verzichten, und sich darauf

beschraͤnken, die gegebene Abbildung mit dem Maaßstabe aufzunehmen.

Der Gang des Geblaͤses ist sanft und geraͤuschlos; das etwas

ungleichfoͤrmige Spiel mag in einem Fehler am Wasserrade seinen Grund

haben, es kann aber auch von der bei drei Kurbeln wohl noch zu unterscheidenden

Veraͤnderlichkeit des Widerstandes herkommen. Ich beobachtete 17 einfache

oder 8 1/2 doppelte Hube in der Minute, wonach sich das von allen Cylindern in

einer Minute gelieferte Luftquantum zu 805,8 Kubikfuß, mit 2 Pfd. Pressung auf

den Quadratzoll, berechnet.

Neben dieser Maschine war seit kurzem noch ein einfaches Windfanggeblaͤse, fuͤr die Flammoͤfen bestimmt,

aufgestellt. In einem runden Gehaͤuse dreht sich eine Welle mit einer

Anzahl krummer Schaufeln von Eisenblech so, daß die Convexitaͤt der

lezteren gegen die Luft gestoßen wird. In der Mitte da, wo die Welle durchgeht,

ist eine weite Oeffnung, durch welche die ausgetriebene Luft sich ersezt. Die

Achsenbewegung wird mittelst eines endlosen Riemens durch dasselbe Wasserrad,

welches das Cylindergeblaͤse treibt, eingeleitet. Sollen beide

Geblaͤse zugleich gehen, so laͤßt man mehr Aufschlagwasser auf das

Rad. Die Fluͤgelwelle liegt nicht vollkommen im Mittelpunkt des

Gehaͤuses, sondern so, daß von einem Punkte des leztern aus, die

Fluͤgel sich immer mehr entfernen, und sich dann gegen die

Ausgangsoͤffnung demselben naͤhern, wodurch die vermoͤge

der Centrifugalkraft gegen den Umfang des Gehaͤuses getriebene Luft

nothwendig eine gewisse Spannung erhalten muß.

b) Beschreibung der Maschine

zum Zerkleinern des Kalksteins.

Besonders auffallender Art ist die Maschine, welche zum Zerkleinern des

Kalksteines dient; sie befindet sich oben in der Naͤhe der Gicht. Ihrer

Eigenthuͤmlichkeit wegen habe ich auch diese Vorrichtung aufgenommen und

in Fig.

14 dargestellt. Der 2 Fuß hohe 8 Zoll breite und gegen 4 Cntr. schwere

Hammer A sizt am Ende eines 16 Fuß langen

ungleicharmigen Hebebalkens, dessen Umdrehungszapfen zwischen einem eisernen,

auf eine solide Weise an den Boden festgeschraubten Gestelle sich bewegt. Die

Laͤnge der Hebelarme A, B und B, C ist beziehlich 12 und 4 Fuß. Unter dem Hammer

befindet sich eine starke eiserne mit quadratischen Oeffnungen gitterartig

durchbrochene Platte a, b von 4 Fuß im Gevierte. An

der von dem Hammer genossenen Stelle ist diese Platte unterstuͤzt und

massiv ohne Oeffnungen. Auf diese Stelle legt ein Kind, waͤhrend der

Hammer in die Hoͤhe geht, den Stein, welcher im folgenden Moment durch

den niederfallenden Hammer in kleinere Stuͤke zerschlagen wird. Ein Theil

der lezteren faͤllt durch die Loͤcher der Platte hindurch und

sammelt sich unter derselben an; diejenigen Steine, welche noch zu groß sind, um

durch das Gitter zu fallen, werden abermals unter den Hammer gelegt. Die

Bewegung wird dem Hammer von dem 40 Fuß tiefer liegenden Wasserrade auf folgende

Weise mitgetheilt.

D, E, F ist ein starker 18 Fuß langer Balken,

welcher, um die Achse F beweglich, mit seinem Ende

D den Hebel B, C

niederdruͤckt und das durch den Aufwerfhammer hebt. Er ist in seiner

Mitte E mit der 40 Fuß langen Lenkstange verbunden,

welche durch eine Bodenoͤffnung hindurch bis an das Wasserrad reicht, und

durch einen Krummzapfen auf eine einfache Art in die hin- und

herschiebende Bewegung gesezt wird, woraus die Oscillation des Balkens D, F hervorgeht. Es ist klar, daß der leztere beim

Zuruͤkgehen nicht gegen das Ende c des

Hammers anstoßen darf, was aber wirklich der Fall seyn muͤßte, wenn der

Zapfen F in einem unbeweglichen Lager sich drehen

wuͤrde. Allein eine einfache und recht sinnreiche Anordnung verhindert

dieses Begegnen der Balken A, C und D, F beim Aufgang des lezteren. Es ist

naͤmlich noch ein um den fixen Punkt G

bewegliches Zwischengelenk F, G angebracht, welches,

im Verein mit dem schiefen Zug der Lenkstange den Endpunkt D noͤthigt, waͤhrend seiner Bewegung

eine eigenthuͤmliche ovale in der Zeichnung durch Punkte angedeutete

Linie zu beschreiben. Auf dieser Bahn weicht der Punkt D bei seinem Steigen dem Endpunkt C des

Hammers aus.

Der Hammer macht 12 Schlaͤge in der Minute und 2 Knaben, welche

abwechselnd Steine unterlegen, sind im Stande, auf diese Weise 300 Centner

Steine in 8 Stunden zu zerklopfen. Gleich beim ersten Anblik faͤllt das

gefaͤhrliche Geschaͤft der Kinder in die Augen, und die Maschine

laͤßt daher schon in dieser Hinsicht manches zu wuͤnschen

uͤbrig. In mechanischer Ruͤksicht bemerkt man, daß durch die

Uebertragungsart der Bewegung ein bedeutender Kraftverlust Statt finden muß. Die

Erschuͤtterung durch den Ruͤkstoß ist namentlich in den Punkten

F und G sehr

bedeutend und es laͤßt sich absehen, daß das Verbindungsstuͤk F, G ziemlich oft erneuert werden muß. Waͤre

es bei der Anlegung dieser Vorrichtung nicht von besonderem Werthe gewesen, die

Steine in der Naͤhe der Gicht zerkleinern zu lassen, so haͤtte

sich derselbe Zwek durch ein einfaches, mit der Wasserradwelle in unmittelbarer

Verbindung stehendes Quetschwerk mit gezahnten Walzen, wie solches z.B. in

Wasseralfingen im Gang ist, ohne Zweifel weit besser erreichen lassen.

Noch erwaͤhne ich eines Apparates, welcher im Inneren der

Schmelzhuͤtte angebracht ist, um die schweren gegossenen Waaren auf eine

bequeme und leichte Weise aus dem Sande zu heben, und nach dem Haupteingang zu

schassen. Es ist dieß naͤmlich eine schwebende

Eisenbahn, welche in einer Hoͤhe von 30 Fuß durch die ganze

Laͤnge des Huͤttenraumes nach dem Thore fuͤhrt; sie wird

mittelst haͤngender Eisenstangen von dem Dachwerk getragen. Eine zierlich

gebaute eiserne, sich selbst tragende Wendeltreppe fuͤhrt zu dieser Eisenbahn hinauf,

laͤngs deren Schienen eine kleine Galerie angebracht ist. Auf der

Eisenbahn nun, deren Spurweite 12 Fuß betraͤgt, laͤuft ein

eigenthuͤmlicher eiserner Wagen, welcher durch 4 Maͤnner mit

Leichtigkeit vor- und ruͤkwaͤrts geschoben werden kann. Die

Arbeiter verrichten diese Operation auf dem Wagen selbst stehend, mit

Huͤlfe von Kurbeln; haben sie sich auf diese Weise senkrecht uͤber

den aus dem Sande zu hebenden schweren Koͤrper hingearbeitet, so lassen

sie vom Wagen aus vermittelst einer eigenen unten naher zu beschreibenden

Vorrichtung einen Flaschenzug hinab, an welchen sofort von den unten

befindlichen Arbeitern die Waare befestigt wird. Nun ziehen sie diese bis auf

die erforderliche Hoͤhe empor, und schieben den Wagen auf der Eisenbahn

gegen den Eingang vor, wo dann der Cylinder, oder was es fuͤr ein

Gegenstand seyn mag, auf einen bereitstehenden Wagen herabgelassen wird. Die in

Fig.

15 von Vornen und in Fig. 16 im Profil

dargestellte Zeichnung, deren Dimensionen gleichfalls auf den

beigefuͤgten Maaßstab zu reduciren sind, wird diesen Apparat

anschaulicher machen.

Die Bahnschienen sind an ihrer oberen Flaͤche halbrund gestaltet, nach dem

Princip des Englaͤnders Wyatt, und die vier

Raͤder a des Wagens sind daher an ihrer

Peripherie rinnenartig vertieft. Der Mechanismus des Wagens zerfaͤllt in

zwei Theile, naͤmlich in eine Vorrichtung zur Fortbewegung des Wagens und

in eine solche zum Heben und Senken der schweren zu transportirenden Lasten. Die

erstere ist sehr einfach und in Fig. 16 sichtbar. An

der Achse des hinteren Raͤderpaares sizt auf der einen Seite ein Rad A, A von 5 Fuß Durchmesser, in welches das Getriebe

B von 1 Fuß Durchmesser eingreift. Die

verlaͤngerte Achse des lezteren ist in vier Kniee abgebogen, welche eben

so viele Kurbeln bilden. An diesen Kurbeln stellt sich die Mannschaft, welche

durch ein Gelaͤnder vor der Gefahr des Hinabfallens geschuͤzt ist,

auf dem Wagen selbst auf, und bewegt mittelst des Eingriffes der Raͤder

A und B den Wagen

mit der angehaͤngten Last und sich selbst mit Leichtigkeit vor-

oder ruͤkwaͤrts. Die andere Vorrichtung, naͤmlich der Hebe-Apparat,

laͤßt sich am deutlichsten aus Fig. 15 beschreiben.

Zum Emporwinden der schweren Lasten dient der 12 Fuß breite Flaschenzug F, F mit 7 in einer Linie neben einander

befindlichen, 1 Fuß im Durchmesser haltenden Rollen b,

b... b, b, welchen 6 andere mir dem

Wagengestell verbundene fixe Rollen c, c.... c, c entsprechen. Ein Seil laͤuft, wie aus

der Zeichnung ersichtlich ist, abwechselnd um eine untere und obere Rolle, und

seine beiden Enden sind dergestalt mit einer Seiltrommel C, C, Fig. 16, verbunden, daß das Seil bei erfolgender Umdrehung der

lezteren von beiden Enden an gleichzeitig umgleiche Stuͤke sich

verkuͤrzt, woraus folgt, daß der Flaschenzug, waͤhrend er gehoben

wird, bestaͤndig in horizontaler Lage bleiben muß. Die Seiltrommel,

welche, wie Fig. 16 zeigt, aus zwei Haͤlften besteht, ist mit einem

Sperrrad d, in welches ein Sperrhaken faͤllt,

versehen, damit eine ruͤkgaͤngige Bewegung der einmal gehobenen

Last unmoͤglich werde. Auf ihrer Achse sizt ein großes Rad R, R mit 120 Zaͤhnen, in welches zwei kleine

Getriebe r von 12 Zaͤhnen greifen. Die Achse

jedes dieser Getriebe enthaͤlt zwei Kurbeln. Dieselben 4 Maͤnner,

welche den Wagen uͤber den zu translocirenden Gegenstand gerollt haben,

stellen sich, nachdem der leztere an den Flaschenzug befestigt worden ist, an

die 4 zulezt erwaͤhnten Kurbeln, und winden die Last bis zur

erforderlichen Hoͤhe empor; sodann verlassen sie diese Kurbeln und

bewegen den Wagen durch Umdrehung des Getriebes B

nach dem Ort hin, wo die Last abgeladen werden soll. Nimmt man an, daß ein Mann

an der Kurbel die Kraft von 22 Pfd. ausuͤbt, so folgt aus den Dimensionen

der Maschinentheile, so wie aus dem Princip des Flaschenzugs, daß jene 4

Maͤnner mit der gegebenen Vorrichtung ein Gewicht von beilaͤufig

180 Cntr. zu heben vermoͤgen.

B. Furnierschneidemaschine und

Dampfsaͤgemuͤhle der HH. Boisserée in Koͤln.

Steknadelfabrik der Madame Reinecker.

Auf dem linken Rheinufer, eine Viertelstunde vor Koͤln faͤllt ein

ansehnliches in elegantem Styl erst seit dem Fruͤhjahr 1836

aufgefuͤhrtes Gebaͤude in die Augen, welches seine ganze Fronte dem

Rheine darbietet, und durch einen thurmhohen schlanken Schornstein schon von der

Ferne auf ein industrielles, durch Dampfkraft betriebenes Etablissement rathen

laͤßt. Dieß ist die Fabrik und zugleich das Wohnhaus der HH. Boisserée.

Eine Dampfmaschine von 20 Pferdekraͤften, niederen Drukes mit Expansion,

treibt eine Furnierschneidemaschine, drei

gewoͤhnliche Saͤgemaschinen, jedes Gatter

zu 10 Blaͤttern eingerichtet, und noch eine kleine Kreissaͤge zum Zerschneiden des von der Furniermaschine kommenden

Abfalles zu Latten; dieselbe Dampfmaschine schleppt uͤberdieß die schweren

Baumstaͤmme vom Rheinufer herbei.

Die Einrichtung der Furnierschneidmaschine ist aͤußerst sinnreich. Weil jedoch

der innere Mechanismus durch das Gestell groͤßten Theils verdekt ist, so war

es mir unmoͤglich eine genuͤgend deutliche Anschauung der Details zu

erhalten, und obgleich der Eigenthuͤmer der Fabrik mit zuvorkommender

Liberalitaͤt mir die eigenthuͤmlichen Bewegungen und wundervollen

Leistungen dieser Maschine erklaͤrte, so erlaubte die nicht unbedeutende

Complication derselben doch nur eine allgemeinere uͤbersichtliche Anschauung.

Die vertikale Kreissaͤge bildet eine Scheibe von 8 Fuß Durchmesser, auf deren

Peripherie die gezahnten Segmente von Stahlblech festgeschraubt sind. Das

Furnierholz, welches in feine Blaͤtter zersaͤgt werden soll, ist in

senkrechter Lage auf einen Kloz angeleimt, und dieser leztere wird durch mehrere

Schrauben auf dem Wagen, welcher sich der Saͤge entgegenbewegt, befestigt.

Der Wagen selbst laͤuft mittelst Rollen auf einer Art Eisenbahn, und

erhaͤlt seine langsame Bewegung mit Huͤlfe von Raͤderwerk und

Schrauben von der Maschine selbst. In dem Augenblik, wo das duͤnne Furnier

abgeschnitten ist, steht die Saͤge still, der Wagen geht von selbst

zuruͤk, das Furnierholz ruͤkt um die Breite des Schnittes zur Seite,

der Wagen ruͤkt wieder langsam vorwaͤrts, und die Saͤge greift

von Neuem an, um ein zweites Blatt abzuschneiden. Diese manigfaltigen und scheinbar

heterogenen Bewegungen werden durch keine Menschenhand geleitet, sie gehen alle aus

dem inneren wohlberechneten Mechanismus der Maschine hervor, welche, ohne zu viel zu

sagen, als ein Meisterwerk menschlichen Scharfsinnes angesehen werden darf. Ein

Furnier von 5 Fuß Laͤnge und 1 Fuß Breite war innerhalb 3 Minuten

durchsaͤgt. Dabei machte die Saͤge ungefaͤhr 120 Umdrehungen in

der Minute, was fuͤr einen Punkt der Peripherie einer Geschwindigkeit von 50

Fuß in der Sekunde entspricht.

Es wurde oben bemerkt, daß durch dieselbe Dampfmaschine auch noch drei

gewoͤhnliche Saͤgegatter, jedes fuͤr 10 bis 12 Blaͤtter

eingerichtet, in Thaͤtigkeit gesezt werden. Da nur selten der Fall eintritt,

daß alle drei Gatter oder Rahmen zugleich in Bewegung sind, so hat die eiserne

Kurbelwelle, welche senkrecht uͤber denselben sich befindet, zugleich eine

Einrichtung, um jedes einzelne Gatter aus dem Geschirr ruͤken, d.h. seine

Verbindung mit den anderen aufheben zu koͤnnen. Jeder Saͤgerahmen

kann, wie gesagt, einen Holzstamm zu 12 Bretter auf ein Mal zersaͤgen; daher

ist die Moͤglichkeit gegeben, mit allen drei Rahmen innerhalb einer Stunde 3

Baumstaͤmme in 36 Bretter zu verwandeln; in diesem Falle waͤre jedoch

beinahe die ganze Kraft der Dampfmaschine in Anspruch genommen, indem der Arbeit von

12 Saͤgeblaͤttern 6 bis 7 Pferdekraͤfte entsprechen. Die

Einrichtung der Saͤgerahmen ist durch Fig. 17 dargestellt; a, a, b, b sind die cylindrischen Leitungen, welche den

Rahmen noͤthigen, sich senkrecht auf und nieder zu bewegen; die

Saͤgeblaͤtter sind zwischen den beiden Seiten c, c und d, d des Rahmens aufgezogen und durch

Schrauben gespannt; e, e, f, f sind duͤnne Schienen mit Schlizen,

durch welche die Saͤgeblaͤtter gehen und in der erforderlichen, der

Dike der Bretter entsprechenden Distanz gehalten werden; man kann sie herausnehmen

und an ihre Stelle andere einschieben und befestigen, wenn eine groͤßere oder

geringere Dike der zu saͤgenden Bretter verlangt wird. Der ganze Rahmen und

die Saͤulen, zwischen denen er spielt, ist von Eisen und sehr

gefaͤllig gebaut.

Dieselbe Dampfmaschine treibt außerdem eine kleine Circularsaͤge von 3 Fuß

Durchmesser, welche mit der entsezlichen Geschwindigkeit von 800 Umdrehungen in der

Minute umlaͤuft. Hier wird der von der Furniermaschine kommende Abfall, d.h.

derjenige Theil des Furnierbrettes, welcher keine fehlerfreien Furniere mehr geben

kann, zu duͤnnen zu sonstigen Zweken verwendbaren Latten zerschnitten. Der

Arbeiter druͤkt aus freier Hand das Stuͤk gegen die Saͤge, und

in weniger als 15 Sekunden ist ein Brett von 6 bis 8 Fuß Laͤnge

durchsaͤgt. Der Laͤrm, welchen diese Operation verursacht, ist so

ohrenzerreißend, daß man, aus Schonung fuͤr das Trommelfell, wohl thut, die

Ohren sich zu verstopfen.

Wenige Schritte von dieser interessanten Fabrik steht eine im Ganzen recht gut

eingerichtete Windsaͤgemuͤhle mit zwei Rahmen, jeder zu 4

Saͤgeblaͤttern. Eine Dampfsaͤgmuͤhle und eine

Windsaͤgmuͤhle dicht nebeneinander! Noch nie habe ich den Contrast in

den Wirkungen zweier nach demselben Ziel gerichteter Kraͤfte, naͤmlich

des Dampfes, dieser sicheren und energischen Triebkraft und des Windes, dieses

unsicheren launischen Elementes, so lebhaft empfunden, als gerade bei dieser

Gelegenheit. Hier ein rascher und gleichfoͤrmiger, dort ein schwankender

ungleichfoͤrmiger, bald beschleunigter, bald verzoͤgerter Gang.

Die Steknadelfabrik.

Wer sich unter den zahllosen Producten der Fabrikindustrie etwas naͤher

umsteht, wird auf manche Fabricate stoßen, welche sowohl dem Preise, als auch dem

Zweke und der Form nach beim ersten Anblik als so unbedeutend sich darstellen, daß

man sich scheuen moͤchte, dieselben unter die Zahl der Nationalgewerbszweige

einzureihen. Gleichwohl muͤssen auch sie, aus dem richtigen Gesichtspunkte

betrachtet, als wichtige Glieder jener großen Kette angesehen werden, welche den

Wohlstand der Voͤlker befestigt und zusammenhaͤlt. Unter die Fabricate

dieser Art gehoͤrt die Steknadel, diese einfache,

kleine, spizige Waare. So einfach die Steknadel aussieht, so interessant und merkwuͤrdig ist ihre

Fabrication im Großen, indem wohl bei keiner anderen Fabrik der Vortheil und die

glaͤnzenden Resultate einer zwekmaͤßig angeordneten Arbeitstheilung so

auffallend hervortreten. Sollte man denken, daß dieses unbedeutende Ding, welches

wir am Wege liegen sehen, ohne uns die geringe Muͤhe zu nehmen, es

aufzuheben, das wir spruͤchwoͤrtlich in den Mund nehmen, wenn wir eine

fuͤr uns moͤglichst werthlose Sache bezeichnen wollen, durch sechzig

bis achtzig verschiedene Haͤnde gegangen ist, ehe es als Waare in den Handel

kam?

Die Steknadelfabrik der Madame Reineker in Koͤln

gewaͤhrt dem Freunde der Industrie besonders dadurch ein hoͤheres

Interesse, daß ein und dasselbe Fabrikgebaͤude alle Operationen, welche der

rohe Draht bis zur fertigen Steknadel durchzumachen hat, vereinigt und somit einen

bequemen und sicheren Ueberblik uͤber das Ganze gestattet. Allen

Steknadelfabriken, welche ich gelegentlich spaͤter sah, mangelt diese dem

Betrachter so erwuͤnschte Annehmlichkeit.

In der Regel weist der Fabrikherr den verschiedenen Arbeitern ihre verschiedenen

Arbeiten an, gibt ihnen das Material dazu, und sie gehen damit in ihre

Huͤtten, verarbeiten den Draht, jeder der ihm angewiesenen Operation

gemaͤß, und empfangen im Verhaͤltniß der gelieferten Quantitaͤt

ihren Lohn. Eine solche Fabrik bildet zwar auch ein Ganzes, aber ein Ganzes, dessen

einzelne Theile im Umkreis von oft mehreren Stunden zerstreut liegen; daher es dem,

welcher zum ersten Mal eine solche Fabrik besucht, schwer, ja oft unmoͤglich

wird, einen richtigen Ueberblik und klaren Begriff von der Reihenfolge und dem

Ineinandergreifen der verschiedenen technischen Acte, von der Art und Weise, wie ein

Arbeiter dem anderen in die Haͤnde arbeitet, zu erhalten. Im genannten

Etablissement dagegen verfolgt man die progressive Umwandlung des Messingdrahtes in

die zur Versendung fertige Steknadel vom Anfang bis zum Ende mit allen vorkommenden

Nebenoperationen.

Im ersten Arbeitssaale beobachtete ich das Geraderichten, Zerschneiden und Zuspizen

des Messingdrahtes. Dieser ist, so wie er aus dem Drahtzuge kommt,

ringfoͤrmig zusammengelegt, und muß daher, bevor er in die einzelnen

Stuͤke, welche nachher die Steknadeln bilden sollen, zerschnitten werden

kann, ganz gerade ausgestrekt werden. Der Draht liegt, um eine Scheibe gerollt, auf

einem etwa 18 Fuß langen Tische; mit Huͤlfe einer Beißzange wird er zwischen

zwei Reihen dicht nebeneinander in den Tisch eingeschlagener eiserner Stifte

gewaltsam hindurchgezogen, wodurch er seine Kruͤmmung verliert. Die Stifte

liegen nicht alle in einer geraden Linie, sondern die vordersten Paare bilden eine sanfte

Kruͤmmung, wodurch die urspruͤngliche Biegung des Drahtes auf der

Rolle in eine entgegengesezte verwandelt wird, ehe einen Moment darauf das

eigentliche Geradestreken erfolgt.

Die so vorbereiteten langen geraden Drahtstuͤke werden nun von demjenigen

Arbeiter in Empfang genommen, welcher den ganzen Tag nichts weiter zu thun hat, als

dieselben in lauter kleine Drahtstuͤkchen oder Schaͤfte von gleicher

Laͤnge zu zerschneiden. Diese lezteren muͤssen indessen die doppelte

Laͤnge der daraus zu bildenden Steknadeln haben. Wenn jedes Drahtstuͤk

einzeln abgemessen und abgeschnitten werden sollte, so gaͤbe dieß eine

entsezlich langwierige und zeitraubende Arbeit, welche eine ganze Legion Arbeiter in

Anspruch nehmen wuͤrde; allein ein bewundernswuͤrdig einfacher

Apparat, der Schaftmodel, sezt einen einzigen Arbeiter in Stand, die ganze Fabrik

mit Nadelschaͤften zu versehen. Dieses Meßinstrument ist bekanntlich weiter

nichts als ein vierekiges, mit einem Handgriff versehenes Stuͤk Holz, welches

in gemessener Entfernung vom Rand eine ebene Ruͤkwand besizt und

seitwaͤrts noch mit erhoͤhten Leisten versehen ist. Der Arbeiter nahm

80 bis 100 Drahte auf ein Mal in die Hand, stieß ihre Enden, um sie in einerlei

Flaͤche zu bringen, gegen die erwaͤhnte Ruͤkwand des Models,

und schnitt sie mittelst einer kolossalen, an einen Blok befestigten Scheere alle

mit einem Ruk an der Kante des Models ab; so mußte er nothwendig lauter

Nadelschaͤfte von gleicher Menge erhalten. Diese Operation wiederholte er in

der Minute wenigstens zehn Mal und lieferte daher in dieser kurzen Zeit den Stoff zu

1600 bis 2000 Steknadeln.

Die rohen Steknadelschaͤfte, welche dieser Arbeiter zubereitet, werden den

Haͤnden von vierzehn Zuspizern uͤbergeben. Vier Pferde sezen

achtundzwanzig in zwei Reihen vertheilte Spizringe in

ungeheuer schnelle Umdrehung. Fig. 18 zeigt ihre

Anordnung. A, A ist die durch das Goͤpelwerk in

Umdrehung gesezte Seiltrommel, welche durch einen großen Theil des Saales reicht;

a und b die zu beiden

Seiten derselben angeordneten Spizringe, welche, ihre Bewegung mittelst gekreuzter

Schnuͤre von der Trommel aus erhalten. Diese die Stelle der Schleifsteine

vertretenden Spizringe sind staͤhlerne Scheiben von 5 bis 6 Zoll Durchmesser,

deren Umfang, um eine rauhe Oberflaͤche darzubieten, feilenartig mit

Querfurchen behauen ist. Jeder Arbeiter sizt vor zwei Spizringen, einem rauh und

einem feiner behauenen; zwischen beide Daumen und beide Zeigefinger faßt er eine

Partie von etwa 30 Steknadelschaͤften und druͤkt ihre Enden unter

einem spizigen Winkel gegen die eine rauhere Scheibe, indem er mit vieler

Geschiklichkeit jedes einzelne Nadelstuͤk zwischen den Fingern hin-

und herrollt. Dann haͤlt er die roh zugespizten Schaͤfte gegen die

zweite feiner behauene Scheibe, um der Spize den gehoͤrigen Grad der Feinheit

und Politur zu geben. Nun kehrt er die Schaͤfte um und wiederholt mit den

anderen Enden den eben beschriebenen Proceß. Ein Schleifer spizte nach meiner

Beobachtung in sechzehn Sekunden eine Handvoll Schaͤfte oder etwa 25

Stuͤk zu beiden Seiten, d.h. er versah innerhalb sechzehn Sekunden 50

Steknadeln mit Spizen. Acht Sekunden verflossen, bis er mit einer neuen Handvoll

bereit war. Demnach waͤre ein solcher Zuspizer im Stande, in einem Tage, bei

einer Arbeitszeit von 8 Stunden, 60,000 Steknadeln mit ihren Spizen zu versehen.

Dieß stimmt auch wirklich mit den Angaben anderer uͤberein.

Es wunderte mich, bei den Spizringen keine Anordnung angebracht zu sehen, um die

Arbeiter vor dem so schaͤdlichen Feilstaub zu schuͤzen. Daß es an

Erfindungen, welche diesem Uebel vorbeugen sollen, nicht fehlt, war mir wohl

bekannt; wahrscheinlich haben sie ihrem Zweke nicht entsprochen. Indessen ist zu

bedauern, daß der menschliche Erfindungsgeist, welcher zu Gunsten des

Kraftsparungssystems und der koͤrperlichen Bequemlichkeit der Arbeiter sich

sonst so außerordentlich thaͤtig zeigt, bis jezt noch kein befriedigendes

Mittel ersonnen hat, um jenes Gift abzuwehren, welches der am Spizringe Arbeitende

mit jedem Athemzuge einschluken und damit sein Leben verkuͤrzen muß. Die

Zuspizer uͤbergeben die doppelt zugespizten Nadeln einem anderen Arbeiter,

dessen Geschaͤft darin besteht, durch Halbiren dieser Drahtstuͤke den

eigentlichen Steknadelschaft, welchem nur noch der Kopf fehlt, zu bilden. Dieß

geschieht wieder, wie oben, auf sehr schnelle Weise mit Huͤlfe des

Schaftmodels.

Aus dem zweiten Arbeitssaale toͤnte uns ein klapperndes Getoͤse

entgegen. Hier erhaͤlt die Steknadel ihren Kopf, dieses wesentliche Glied

ihres einfachen Koͤrpers. Wenn man eine Steknadel naͤher betrachtet,

so bemerkt man, daß Schaft und Kopf nicht aus einem

Stuͤke gearbeitet sind; auch wird ein feiner Riß, welcher rings um den Kopf

in einer Schraubenlinie laͤuft, dem Auge nicht entgehen. Der Kopf muß daher

vorher besonders zubereitet und dann erst an den Nadelschaft befestigt worden seyn;

und so ist es auch. Die Zubereitung des ganzen Bedarfs an Steknadelkoͤpfen

wird von wenigen Knaben mit unglaublicher Geschwindigkeit bewerkstelligt. Sie

bedienen sich hiezu einer einfachen, Fig. 19 dargestellten

Vorrichtung, deren Haupttheile eine kleine Rolle a und

ein groͤßeres Rad A sind, um welche eine sich

kreuzende Schnur geschlagen ist, so daß, wenn das Rad A von einem der Knaben

mittelst der Kurbel umgedreht wird, auch die Rolle a

sehr geschwind umlaͤuft. Der zweite Knabe stekt in die Umdrehungsachse der

lezteren einen ziemlich diken Draht b, c, fuͤhrt

einen feineren, auf die Rolle B aufgespuhlten

Messingdraht durch das Oehr eines einfachen, mit einem Handgriff versehenen

Werkzeuges d, d, und befestigt ihn an den

staͤrkeren Draht b, c zunaͤchst der Rolle

a. Mittelst des Instrumentes d, d weiß der Knabe den feineren Draht so geschikt zu leiten, daß der

Draht b, c, welcher mit der Rolle a sehr rasch sich umdreht, von dem ersteren der Laͤnge nach

uͤbersponnen wird, wobei eine Windung genau an die andere sich anlegt. Darauf

streift derselbe Knabe mit geringer Muͤhe den uͤbersponnenen Draht von

dem anderen herab und erhaͤlt dadurch eine duͤnne Drahtroͤhre

von etwa 2 Fuß Laͤnge, welche er sofort dem dritten Knaben uͤbergibt.

Dieser steht mit einer Schere in Bereitschaft und schneidet mit großer Gewandtheit

die Drahtroͤhre in lauter kleine Stuͤkchen von gleicher Groͤße.

Jedes dieser Stuͤkchen bildet ein Drahtgewinde von zwei Windungen und

verwandelt sich durch die darauf folgende Operation in einen Steknadelkopf. In 12

Secunden war eine Roͤhre gebildet, welche Gewinde zu 300 Steknadeln enthielt.

Rechnet man in Betracht des durch das Abschneiden und Wiederaufnehmen des zu

uͤberspinnenden Drahtes und durch zufaͤllige Umstaͤnde

verursachten Zeitverlustes 30 Secunden auf die Verfertigung der Roͤhre, so

ist ein fleißiger Knabe im Stande, in einem Tage, bei achtstuͤndiger Arbeit,

zu 288,000 Steknadelkoͤpfen den Stoff zu liefern, mithin wahrscheinlich die

ganze Fabrik zu versehen. Die Kinder, welche aus den Roͤhren die Gewinde aus

freier Hand schneiden, hatten eine solche Uebung, daß sie im Mittel 60 Schnitte in

der Minute machten, wonach ein Kind in acht Stunden Arbeitszeit 28,800 Gewinde

liefern kann.

Das Geklapper, welches mir, wie gesagt, schon von Weitem in die Ohren drang,

ruͤhrte von einem Heer kleiner Fallmaschinen her, mit deren Huͤlfe das

Ankoͤpfen oder die Verbindung des Nadelschaftes mit dem Kopfe bewerkstelligt

wird. Diese Operation besorgen ungefaͤhr 40 Knaben von 6 bis 10 Jahren. Jedes

Kind sizt vor seiner Wippe, deren Haupttheile ein kleiner

Ambos und ein darauf passender, mittelst eines Fußtrittes auf und nieder bewegbarer

Stempel sind. Stempel und Ambos bestehen aus gehaͤrtetem Stahl. In dem Ambose

befindet sich ein halbkugelfoͤrmiges Gruͤbchen von der Groͤße

des zu bildenden Steknadelkopfes, welches in eine kleine Rinne ausgeht, und in dem

Stempel ein correspondirendes Gruͤbchen, welche beide zusammen eine Form

fuͤr den Nadelkopf abgeben. Neben sich hat das Kind zwei Behaͤltnisse,

wovon das eine mit den Nadelschaͤften, das andere mit den kleinen Drahtgewinden gefuͤllt

ist. Es faͤhrt mit dem stumpfen Ende der Nadel in einen Haufen von

Koͤpfen, spießt einen derselben auf, fuͤhrt den Schaft in die Form auf

dem kleinen Ambose, schiebt das Gewinde bis an das aͤußerste Ende der Nadel

und laͤßt den schweren Stempel drei bis vier Mal darauf fallen, welches

hinreicht, nicht nur den Kopf zu befestigen, sondern auch demselben die bekannte

Kugelform zu geben. Die Gewandtheit und Geschiklichkeit, welche die zarten

Geschoͤpfe bei dieser Manipulation beweisen, ist wahrhaft

bewundernswuͤrdig; das Ergreifen des Nadelschaftes, das Fassen des winzigen

Ringchens, das Zurechtlegen auf dem Ambos, die vier Schlaͤge mit der Wippe,

alle diese partiellen Acte, in welche sich die Operation des Ankoͤpfens

theilt, sind das Werk von fuͤnf Secunden, wonach ein Kind in einer Stunde 720

Steknadeln liefern kann. Der Grund, warum zu diesem Processe so kleine, zum Theil

kaum sechsjaͤhrige Kinder genommen werden, liegt nicht sowohl in der

Ersparniß durch den geringen Arbeitslohn, als besonders in der Natur des

Geschaͤftes, welches zarte, gelenkige Haͤnde und ein feines

Gefuͤhl in den Fingerspizen verlangt, wie man es nur bei Kindern suchen

kann.

Von hier trat ich in ein anderes geraͤumiges Zimmer, wo die Koͤpfe an

die Schaͤfte nicht angeschlagen, sondern angegossen werden. Dieses seltener angewendete Verfahren ist zwar viel

leichter und productiver als ersteres, soll aber ein minder dauerhaftes Fabricat

liefern. Auch hier finden wieder 30 bis 40 Kinder Beschaͤftigung. Jedes Kind

hat eine Form vor sich, welche zum Gießen von fuͤnfzig und mehr

Koͤpfen auf ein Mal eingerichtet ist; sie ist in Fig. 20 im Durchschnitte

dargestellt. Damit der Guß festhaͤlt, sind die Schaͤfte vorher an

derjenigen Stelle, wo der Kopf hinkommen soll, durch eine der oben erwaͤhnten

Wippe ganz aͤhnliche Vorrichtung rauh geschlagen worden. Das Kind nimmt nun

eine Handvoll Nadelschaͤfte und bringt sie auf die eine Haͤlfte a, b der Form in Rinnen, welche dicht neben einander

liegen und sich in halbkugelfoͤrmige Vertiefungen endigen; sodann dekt es die

zweite correspondirende Formhaͤlfte a, c, welche

bei a durch Charniere mit der ersteren verbunden ist,

daruͤber, so daß nun das stumpfe, rauhgeschlagene Schaftende von einer

kugelfoͤrmigen Hoͤhlung umgeben ist, welche nur noch durch die Masse

ausgefuͤllt werden darf. Ueber alle diese kleinen Hoͤhlungen geht eine

Rinne d, von deren Grund kleine Gießloͤcher in

die einzelnen Gruͤbchen gebohrt sind. Wenn alle Formen zum Gusse bereit

stehen, so fuͤllt ein erwachsener Arbeiter die Composition, uͤber

deren Bereitung ich keine Auskunft erhielt, aus dem Schmelztiegel in einen Trichter

mit feiner, durch eine Art Hahnen oder Ventil verschließbarer Muͤndung. Er

haͤlt die Trichteroͤffnung uͤber die naͤchste beste

Form, oͤffnet den Hahn und faͤhrt in einem Striche uͤber alle

Gießloͤcher in der Rinne hinweg, wodurch sich alle Kopfhoͤhlungen

fuͤllen. Dieß ist das Werk einer Secunde. So schnell wie moͤglich eilt

der Mann nun zu einer zweiten, dritten, vierten Form und fuͤllt sie auf

dieselbe Weise. Der Knabe aber schlaͤgt, so bald der Guß erkaltet ist, die

Form auseinander, nimmt die nunmehr mit Koͤpfen versehenen, zum Theil noch

aneinander haͤngenden Steknadeln heraus, trennt das

uͤberfluͤssige Metall, und bereitet die Form zu einem zweiten Gusse

vor. Von der ungemeinen Productivitaͤt dieser Methode kann man sich einen

Begriff machen, wenn man bedenkt, daß der erwaͤhnte Arbeiter in Zeit von zwei

Minuten an 2000 Steknadeln mit ihren Koͤpfen versehen hatte.

Die Nadeln, welche nun durch gar viele Haͤnde schon gegangen sind, haben ein

schmuziges schwarzes Aussehen, und werden daher vor dem Verzinnen durch Sieden in

verduͤnnter Schwefelsaͤure gereinigt, wodurch sie den

urspruͤnglichen messinggelben Glanz wieder erhalten. Vom Verzinnen selbst konnte ich nicht Augenzeuge seyn, weil

die Operation mit einigen Hunderttausend Nadeln zugleich erst spaͤter

vorgenommen werden sollte.

Nun ging es in den lezten Arbeitssaal, worin ich gegen 50 Kinder von acht bis

zwoͤlf Jahren, und zwar zum groͤßten Theil Maͤdchen, mit

Aufsteken der Steknadeln auf Briefe in emsiger Thaͤtigkeit erblikte. Mit

dieser Arbeit, welche mit großer Behendigkeit und Geschicklichkeit gehandhabt wird,

schließt sich die Kette der verschiedenen technischen Acte, welche den rohen Draht

in zwekmaͤßig angeordneten Uebergaͤngen allmaͤhlich in die zur

Verpakung fertige Steknadel umwandeln. Jedes Kind hat vor sich eine Art Mulde, in

welcher die Steknadeln verworren nach allen Richtungen durcheinander liegen. Wenn es

nun jede Steknadel einzeln aussuchen und ans Papier steken wollte, so wuͤrde

diese Operation vielleicht mehr Zeit und Arbeit kosten, als die Verfertigung der

Steknadel vom Anfang bis zum Ende. Daher kommt es erstens darauf au, die Steknadeln

so zu ordnen, daß eine gewisse Quantitaͤt auf einmal bei den Koͤpfen

gepakt werden koͤnne, zweitens dieselben in groͤßeren Partien zu zehn

oder zwoͤlf auf ein Mal auf das Papier zu stechen, und zwar in gleichen

Distanzen. Zu dem Ende ist das muldenfoͤrmige Behaͤltniß, worin die

Steknadeln liegen, um eine Achse drehbar, und der Boden desselben ist reihenweise

mit mehreren schmalen Rizen durchbrochen. Indem das Kind die Mulde einige Male

hin- und herschwingt, geraͤth ein Theil der Nadeln in die Rizen, kann

jedoch nicht ganz durchfallen, sondern bleibt an den Koͤpfen haͤngen,

die Spizen nach Unten

gekehrt; nun pakt es mit dem Daumen und dem Zeigefinger eine Anzahl Nadeln und legt

sie auf den eigentlichen Aufstekapparat, welcher eben so einfach als sinnreich ist.

Er besteht aus einem horizontalen messingenen Lineal, so lang als die Breite des

Briefs und so breit als zwei Drittel der Steknadellaͤnge, welches seiner

Breite nach mit so vielen kleinen, gleichweit von einander abstehenden Rinnen

versehen ist, als der Brief Steknadeln in einer Reihe enthalten soll. Vor diesem

Lineal ist eine Vorrichtung, welche das Papier an der Stelle bricht und einklemmt,

wo die Nadeln durchgestochen werden sollen. Das Kind nimmt also, wie oben bemerkt,

eine Anzahl von etwa 30 Nadeln aus der Mulde und streicht sie uͤber das

Messinglineal, wobei jede Nadel in eine Rinne so zu liegen kommt, daß alle

Koͤpfe uͤber die eine Kante des Lineals hervorstehen. Auf diese Weise

liegen durch einen Strich alle Steknadeln in Reih und

Glied neben einander vor dem Papiere, und es bedarf nur eines leichten Drukes mit

der Hand aus die Koͤpfe, um zehn bis zwoͤlf Steknadeln auf einmal auf

den Brief zu stechen. Diese einzelnen Manipulationen gehen so rasch vor sich, daß im

Durchschnitt jedes Kind in einer Minute einen Brief liefert. – In demselben

Saale bemerkte ich außerdem noch mehrere Knaben, welche das ganze Quantum der

producirten Steknadeln noch ein Mal belasen und die fehlerhaften Stuͤke

aussonderten; andere waren ausschließlich damit beschaͤftigt, die krummen und

verbogenen Nadeln auf einem kleinen Ambose wieder gerade zu klopfen.

Mit der Steknadelfabrication vereinigt dieß Etablissement auch noch die Fabrication

der Haͤftchen und Haarnadeln, aber in einem beschraͤnkteren Maaßstabe. Fig. 21 zeigt

die Umwandlung des Drahtes in die Haͤftchen und Haͤkchen in der

Reihenfolge der einzelnen Acte. Das Haͤftchen geht durch drei Haͤnde;

ein Knabe zerschneidet mit Benuzung des Schaftmodels den Eisen- oder

Messingdraht in Stuͤke a von gleicher

Laͤnge; ein zweiter Knabe bildet mittelst eines einfachen Instrumentes A an beiden Enden des Drahtstuͤkes a ein kleines Oehr, wie b

zeigt. Die wirksamen Theile des Instrumentes A sind zwei

Stahlstifte i und h, welche,

ungefaͤhr eine halbe Linie von einander entfernt, in einem Handgriffe steten;

um nun das fragliche Oehr zu bilden, stekt der Knabe das eine Drahtende zwischen

beide Stifte und laͤßt, waͤhrend er das andere Ende mit den Fingern

festhaͤlt, den Stift h einen Kreis um den Dorn

i beschreiben, wobei das durchgestekte Drahtende

nothwendig um diesen herumgebogen werden muß. Der dritte Knabe endlich biegt das

Stuͤk b nur noch um einen duͤnnen

Cylinder, um das fertige Haͤftchen c zu erhalten.

Das zugehoͤrige Haͤkchen durchlaͤuft auf aͤhnliche Weise vier

Haͤnde. Das Abschneiden der etwas laͤngeren Schaͤfte a, und das Bilden der geoͤhrten Stuͤke b, hat die Verfertigung der Haͤkchen mit den

Haͤftchen gemein; nun wird aber das Stuͤk b durch scharfes Umbiegen in der Mitte in das Stuͤk d verwandelt, und aus diesem geht durch abermaliges

Biegen das fertige Haͤkchen e hervor. Die

Fabrication der Haarnadel ist noch einfacher; die geraden Drahtstuͤke werden

zuerst an beiden Enden auf dem Spizringe flach zugespizt, dann in der Mitte

umgebogen; zulezt wird die Haarnadel noch dadurch geschwaͤrzt, daß man sie in

Oehl taucht und auf einer heißen Platte abdampft.

Ich habe dieses Etablissement in hohem Grade befriedigt verlassen. Man sollte kaum

denken, daß die Fabrication einer Waare, deren geringer Einzelwerth zum Sprichwort

geworden ist, das Interesse noch anzuregen im Stande sey. Allein gerade die hier vor

Augen liegende Thatsache, daß auch der scheinbar geringfuͤgigste Artikel, in

Masse erzeugt, zu großen Unternehmungen fuͤhren kann, verleiht der

Steknadelfabrication im Großen einen eigenthuͤmlichen, ich moͤchte

sagen, verfuͤhrerischen Reiz, der einen industrioͤsen Kopf leicht zu

aͤhnlichen Unternehmungen hinreißen kann. Man sieht das Ganze beinahe

ausschließlich durch Kinder betrieben, welche hier eine ihrem zarten Alter und ihren

Kraͤften angemessene Beschaͤftigung finden und dabei einen geringen

Arbeitslohn in Anspruch nehmen; man uͤberzeugt sich mit eigenen Augen von den

unverkennbaren Vortheilen einer selbst bis auf die kleinsten Details ausgedehnten

Arbeitsteilung; das Auge sieht sich vergebens nach großen complicirten Maschinen um,

man erblikt nur hoͤchst einfache, aber unendlich viel leistende Apparate zur

Unterstuͤzung der Handarbeit; der zu verarbeitende Stoff ist wohlfeil, der

Absaz der Waare muß bedeutend seyn, denn in unzaͤhliger Menge geht die

Steknadel aus den lezten Haͤnden hervor; kurz, es vereinigt sich hier Alles,

was den technischen Nachahmungstrieb zu erweken im Stande ist.

(Fortsezung folgt.)

Tafeln