| Titel: | Verbesserungen an den Webstühlen, worauf sich Andrew Hall, Fabrikant von Manchester, und John Slack der jüng. von Chorlton-upon-Medlock, beide in der Grafschaft Lancaster, am 12. August 1834 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 68, Jahrgang 1838, Nr. LXXVIII., S. 370 |

| Download: | XML |

LXXVIII.

Verbesserungen an den Webstuͤhlen, worauf

sich Andrew Hall,

Fabrikant von Manchester, und John

Slack der juͤng. von Chorlton-upon-Medlock, beide in

der Grafschaft Lancaster, am 12. August 1834

ein Patent ertheilen ließen.

Aus dem London Journal of Arts. April 1838, S.

30.

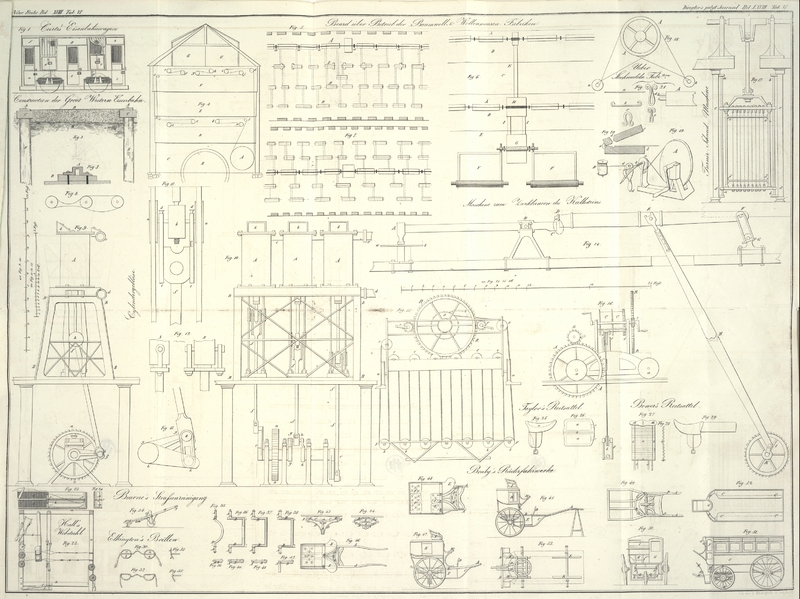

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Hall's und Slack's verbesserte Webstuͤhle.

Die Verbesserungen, welche die Patenttraͤger erfunden zu haben angeben,

bestehen 1) in einer Einrichtung des Webstuhles, gemaͤß welcher man mehrere

Stuͤke zugleich weben kann, indem das Einschlagen an saͤmmtlichen

Stuͤken mittelst einer und derselben Lade geschieht; und 2) in einem

verbesserten Schiffchentreiber (pecker), der an

Dauerhaftigkeit die dermalen allgemein gebraͤuchlichen

uͤbertrifft.

Der verbesserte Webstuhl gehoͤrt zu den horizontalen, in welchen ein

Stuͤk uͤber dem anderen gewebt wird. Fig. 22 ist ein durch

dessen Mitte genommener Durchschnitt, und zwar zur Zeit des Ruhestandes der Lade:

d.h. unmittelbar, nachdem sie den Eintrag eingeschlagen hat und bevor sie

zuruͤkgestoßen wird, damit sich die Kette zum Behufe der Aufnahme des

Schiffchens oͤffnen kann. In dem Gestelle a, a

sieht man die Kettenbaͤume b, b mit den zur

Erzeugung der Reibung dienenden Gewichten und die einer Aufnahmbewegung

theilhaftigen Werkbaͤume c, c. Die doppelten

Lizen d, d sind solcher Maßen eingerichtet, daß sie die

Blaͤtter beider Ketten zugleich oͤffnen, und daß sie dessen ungeachtet

durchaus nicht in Unordnung kommen, sondern daß fuͤr den Lauf der

Schuͤzen freier Raum bleibt; auch haben sie, wie die Zeichnung zeigt, zwei

Ringe. Die Lade e besteht aus einem doppelten Rietblatte

mit doppelten Schuͤzenbahnen und Schuͤzenbuͤchsen; man sieht

sie in Fig.

23 theilweise von Vorne, und in Fig. 24 in einem

senkrechten Durchschnitte durch die Schuͤzenbuͤchse, woraus auch die

doppelte Bahn erhellt. Zur Bewegung der Lizen dienen die Tretschaͤmel f, f; dagegen sind g, g*

Aufnahmhebel, welche durch die Schwingungen der Lade in Thaͤtigkeit kommen.

Mit dem einen Ende des Hebels g* steht ein Sperrkegel,

der in das Sperrrad h eingreift, in Verbindung. So wie

sich demnach die Lade schwingt, bewegt sie den einen der Hebel g, indem dieser an dem einen Ende durch die Stange i mit dem Ladenschafte, an dem anderen Ende dagegen

durch eine andere Stange mit dem Hebel g* in Verbindung

steht. An dem entgegengesezten Ende dieses lezteren Hebels befindet sich ein

Sperrkegel, der, wie gesagt, in das Sperrrad h

eingreift. An der Welle dieses lezteren ist ein kleines Getrieb aufgezogen, welches

in ein anderes Getrieb eingreift, und durch eine Reihe von Raͤdern und

Getrieben die Werkbaͤume c, c in eine langsame,

aber regelmaͤßig fortschreitende Bewegung versezt.

Was den verbesserten Schuͤzentreiber betrifft, so ergibt sich dessen

Einrichtung aus Fig. 23 und 24. Er besteht aus Eisen,

und in demselben ist ein kleines rundes Loch a

angebracht, in welches ein kleines Stuͤk zubereiteter Buͤffelhaut, wie

man sie gewoͤhnlich zu den Schuͤzentreibern verwendet, eingepaßt ist.

Ist dieses Stuͤk ausgenuͤzt, so braucht man nur ein neues einzusezen,

um den Treiber wieder so gut wie einen neuen tauglich zu machen. Daß hiebei sowohl

an Zeit als auch an Buͤffelhaut erspart wird, ergibt sich von selbst. Der

Treiber ist, wie die Zeichnung andeutet, an einer kleinen Welle b aufgezogen und treibt beide Schuͤzen. c, c sind die beiden Laufbretter und d, d ist das doppelte Rietblatt. Die

Patenttraͤger empfehlen auch in solchen Faͤllen, wo die

Elasticitaͤt nicht nachtheilig wird, anstatt der gewoͤhnlichen

Buͤffelhaut Kautschuk anzuwenden. Unschaͤdlich wird diese

Elasticitaͤt, wenn man in der Schuͤzenkammer Federn anbringt, die das

Zuruͤkprallen der Schuͤze verhindern. Die Patenttraͤger

versichern, daß hiedurch eine nicht unbedeutende Ersparnis in der Weberei erzielt

werden kann.

Tafeln