| Titel: | Technische Notizen, auf einer Reise durch Belgien und Westphalen gesammelt von Dr. Adolph Poppe. |

| Autor: | Dr. Adolph Poppe [GND] |

| Fundstelle: | Band 69, Jahrgang 1838, Nr. XI., S. 18 |

| Download: | XML |

XI.

Technische Notizen, auf einer Reise durch Belgien

und Westphalen gesammelt von Dr. Adolph Poppe.

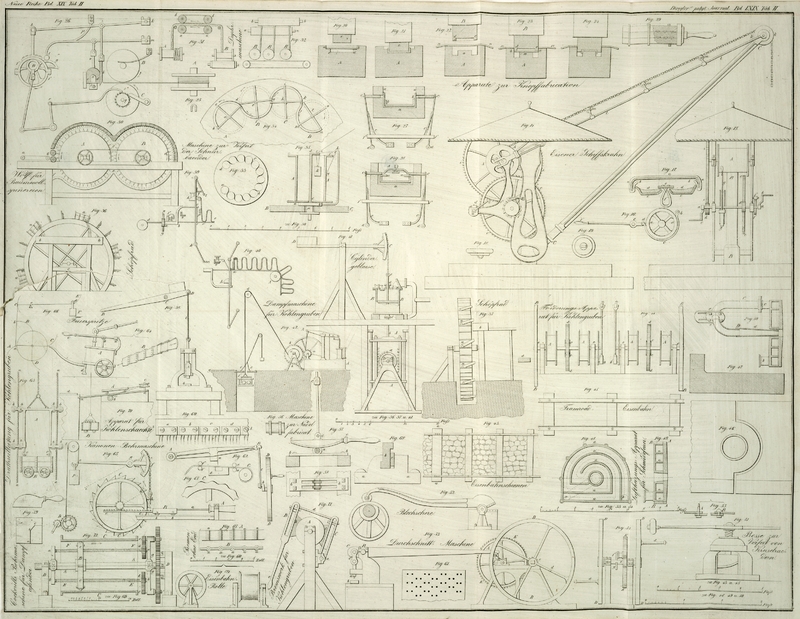

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

(Fortsezung von Bd. LXVIII. H. 5, S.

347.)

Adolph Poppe's Notizen aus dem Gebiete der Mechanik.

Der eiserne Schiffskrahn.

Seit einigen Jahren kommt der gußeiserne Schiffskrahn an

den Stapelplaͤzen des Rheins und Mains immer mehr in Gebrauch und

verdraͤngt allmaͤhlich jene unbehuͤlflichen, Raum einnehmenden

Tretradkrahne. An den Kais von Koͤln sah ich drei eiserne Krahne, in

Duͤsseldorf zwei und in Frankfurt einen in Thaͤtigkeit; sie kommen aus

den Maschinenwerkstaͤtten und Gießereien von Muͤhlheim an der Ruhr und

Starkde, sind sehr solide, nehmen

einen geringen Raum in Anspruch, und werden in der Regel von 4 Mann bedient, wovon 2

Mann die eigentliche Operation des Hebens verrichten, waͤhrend die 2 anderen

das Wenden des Krahnes, das Losmachen der Lasten, das Bremsen u.s.w. besorgen

muͤssen.

Fig. 14

enthaͤlt die Darstellung dieses Krahnes, so wie ich ihn selbst an Ort und

Stelle mit Huͤlfe des Maaßstabes aufgenommen habe, im Profile, Fig. 15, in

der vorderen Ansicht; die Dimensionen sind an dem beigefuͤgten Maaßstabe

abzunehmen. Der ganze Mechanismus besteht aus einer Aufzugstrommel oder Haspelwelle,

zwei Stirnraͤdern, zwei Getrieben, einem Sperrrad, einem Bremswerk und zwei Kurbeln, alles aus Eisen, Die Achse

a, a, von welcher die Bewegung ausgeht,

enthaͤlt zwei Kurbeln a, b und a, c von 14 Zoll Halbmesser und ein Getriebe d von 24 Zaͤhnen, welches in das Stirnrad e, e von 108 Zaͤhnen greift. Die Achse des

lezteren Rades traͤgt ein Sperrrad f, einen

Bremskranz g, g von 2 Fuß Durchmesser, und noch ein

Getriebe h von 24 Zaͤhnen. Das Sperrrad mit

seinem eingreifenden Haken gestattet den Arbeitern waͤhrend des Aufwindens

nach Erforderniß kurze Ruhepausen zu machen, und sichert sie vor aller Gefahr,

welche aus einem momentanen Nachlassen der Kraͤfte hervorgehen

koͤnnte. Der Zwek der Bremsung g, g ist: beim

Herablassen der Lasten die Geschwindigkeit durch erhoͤhte Reibung zu

maͤßigen und der gefaͤhrlichen Beschleunigung vorzubeugen. Fig. 16

enthaͤlt das einfache Bremswerk abgesondert im Durchschnitte dargestellt.

Drei Viertheile der Peripherie des Bremsrades a, a sind

von einem eisernen Bande b, c, d umgeben, welches

einerseits im Punkte b, andererseits an das Ende d des 4 Fuß langen Hebels f, e,

d, dessen Umdrehungsachse in e liegt, befestigt

ist. Es ist dadurch klar, daß, wenn der Handgriff f des

Bremshebels niedergedruͤkt wird, das eiserne Band b, c, d sich an

den Umfang des Bremskranzes a, a anschließen muß, woraus

eine hinreichende Friction hervorgeht, um die Bewegung mit geringem Kraftaufwande in

jedem erforderlichen Grade maͤßigen zu koͤnnen. Das Getriebe h greift in ein zweites Stirnrad i, i von 108 Zaͤhnen, dessen Achse endlich die Kettenwelle A, A. traͤgt. Um zu verhindern, daß die Kette

sich auf sich selbst aufwikle, oder uͤberhaupt sich beruͤhre und

reibe, laͤuft rings um die Aufzugswelle eine Rinne in

schraubenfoͤrmigen Windungen, in welche die Kette sich von selbst legt.

Der ganze Apparat ist durch ein flaches, rundes Dach aus Sturzblech vor dem Regen

geschuͤzt. B, B ist die starke, den ganzen Krahn

tragende, um sich selbst bewegliche Saͤule, deren Zapfenlager unter dem

steinernen Fundamente, worauf der Krahn steht, angebracht sind. C, C ist der gußeiserne, 18 bis 20 Fuß lange Schnabel

oder Traͤger; k, k die eiserne Rolle,

uͤber welche die Kette laͤuft. Außerdem gehen noch vom Dache des

Krahnes nach dem oberen Ende des Schnabels zwei eiserne Stangen l, l,

Fig. 14,

beinahe parallel, von denen nur eine sichtbar ist, indem die andere durch dieselbe

gedekt wird. Diese Stangen geben dem Schnabel C, C mehr

Haltbarkeit, und dienen zugleich dazu, die Kettenleitungsrollen m, m, m zu tragen.

Die Kraftleistung des vorliegenden Krahnes laͤßt sich aus den Dimensionen und

der Verzahnung des Raͤderwerkes leicht berechnen. Die Zaͤhneanzahl der

Getriebe verhaͤlt sich zu derjenigen der Stirnraͤder wie 1 : 6, ferner

der Durchmesser der Trommel A zum Durchmesser des

Stirnrades i, i, wie 1 Fuß 8 Zoll zu 5 Fuß, oder wie 1 :

3, der Halbmesser des Getriebes d zu demjenigen der

Kurbel, wie 1 : 5; daraus folgt, daß fuͤr den Zustand des Gleichgewichtes die

am Umfange der Trommel widerstehende Last 90 Mal so groß seyn darf, als die an den

Kurbeln wirkende Kraft. Da nun die mittlere Kraft eines fortwaͤhrend an einer

Kurbel thaͤtigen Mannes zu 25 Pfd. angenommen wird, so koͤnnten jene

zwei Maͤnner bei mittlerer Tagesarbeit 50–90 Pfd. oder 45 Cntr.

ununterbrochen heben. Weil aber die Arbeiter waͤhrend des Losmachens der

Lasten, des Niederlassens der Kette und der Wendugen des Krahnes Zeit haben

auszuruhen und Kraͤfte zu sammeln, so darf in dem vorliegenden Falle ihr

Vermoͤgen an der Kurbel hoͤher als zu 50 Pfd. zusammen, und das

mittlere Gewicht der gehobenen Last wenigstens zu 50 Cntr. angeschlagen werden. Ein

Mann, welcher auf einem der Ladungsplaͤze Koͤlns bei einem Krahne

arbeitete, gab auf mein Befragen die Auskunft, daß sie im Durchschnitte

taͤglich 2000 Cntr. 15 Fuß hoch heben.

C. Die Knopffabrik von Schwark im Kreise

Solingen.

Dieses von der Hauptindustrie Solingens (welche bekanntlich in der Fabrication aller

Gattungen Eisen- und Stahlwaaren besteht) ziemlich abgesondert dastehende

Etablissement liefert, als Hauptfabricat, mit Zeug und Tuch

uͤberzogene Knoͤpfe, welche auch wohl unter dem Namen Florentinerknoͤpfe bekannt sind, und als

Nebenartikel verschiedene Arten von Hornknoͤpfen, so wie auch

ordinaͤre Federmesser. Wenn man einen fertigen Zeugknopf betrachtet, so

sollte man nicht denken, daß dieses so einfach aussehende Ding eine Reihe

merkwuͤrdiger Operationen hat durchmachen muͤssen, ehe es in seiner

vollendeten Gestalt erschien. Bei naͤherer Untersuchung findet man aber, daß

ein solcher Knopf aus 6 Theilen besteht, von denen jeder einzelne auf einer

besonderen Maschine von theilweise sehr complicirter Natur verfertigt worden ist.

Die lezte Maschine vollendet den Knopf, indem sie die Stuͤke, aus welchen

derselbe besteht, zusammensezt. Fig. 17, Taf. II, zeigt

den mittleren vergroͤßerten Durchschnitt eines solchen Knopfes; Fig. 18 die

Seitenansicht, und Fig. 19 die untere Ansicht, beide in natuͤrlicher Groͤße.

Die erwaͤhnten 6 Bestandtheile sind der Reihe nach folgende: 1) die

Seidenzeug- oder Tuchscheibe a, a, a; 2) die

durch Schraffirung bezeichnete Blechscheibe b, b mit

schalenartig uͤbergebogenem Rande, uͤber welche die Zeugscheibe

gespannt ist; 3) die kleinere Blechscheibe c, c mit

gleichfalls umgebogenem Rande und einem centralen Loche, welche mit Gewalt in die

groͤßere Scheibe b, b hineingepreßt ist; 4) die

in der Mitte mit einem Loche versehene Pappscheibe d, d,

welche die Blechschale c, c ausfuͤllt; 5) das

kleine Blechscheibchen e; 6) das an lezteres befestigte

Oehr f.

Ich will die Fabrication dieser einzelnen Theile und ihre Zusammenfuͤgung in

systematischer Ordnung beschreiben.

I. Die kreisrunde Zeug- oder Tuchscheibe wird auf eine einfache, leichte und

schnelle Weise von einem Knaben verfertigt; dieser breitet naͤmlich den Stoff

uͤber einen Holzkloz, und schneidet mit einem ringfoͤrmigen Messer

durch Schlage, welche er mit dem Hammer auf das leztere fuͤhrt, die runden

Scheiben aus. Er kann 3000 Scheiben in einer Stunde liefern.

II. Die obere Scheibe b, b wird aus duͤnnem

Eisenbleche mittelst eines gewoͤhnlichen Durchschnittes ausgestoßen. Zur

Darstellung des Randes dient sodann eine zweite, Fig. 20 und 21 im

Durchschnitte dargestellte Vorrichtung eine Art Gesenke.

Die Blechscheibe a, b kommt uͤber eine

kreisrunde, in die metallene Unterlage A gearbeitete

Vertiefung c, d zu liegen. Auf diese Vertiefung ist der

staͤhlerne,

cylindrische Stempel e mit abgerundeter Kante gerichtet,

dessen Diameter aber wenigstens um die doppelte Dike des Bleches kleiner ist, wie

der Durchmesser der Hoͤhlung c, d. Wird nun der

Stempel e niedergedruͤkt, so preßt er die Scheibe

a, b in die Vertiefung c,

d hinab, wobei sich notwendiger Weise der Rand so umschlagen muß, wie Fig. 21

zeigt.

So wuͤnschenswert es auch scheint, das Durchschlagen der Scheibe und das

Umbiegen des Randes in eine einzige Operation zu vereinigen, so bemerkte ich doch

nirgends eine Maschine, welche diese Bedingung erfuͤllte. Wie indessen dieses

Problem durch eine einfache Vorrichtung geloͤst werden kann, erhellt aus den

im Durchschnitte gegebenen Fig. 22, 23 und 24. A, A, Fig. 22, ist die

metallene Unterlage mit einer Vertiefung, aus deren Boden ein Dorn oder Cylinder a mit abgestumpfter Kante nicht ganz bis an die

Oberflaͤche hervorragt; B ein scharfkantiger,

genau in die genannte Vertiefung passender Stempel. Der Boden dieses Stempels besizt

eine mit dem Dorn a correspondirende Hoͤhlung d, e, deren Durchmesser jedoch um die doppelte Blechdike

groͤßer ist, wie derjenige des Dornes; n, n

endlich ist die Blechplatte. Nach dieser kurzen Eroͤrterung stelle man sich

vor, der Stempel steige nieder; alsdann wird er, auf die duͤnne Blechplatte

stoßend, die Kreisscheibe b, c, Fig. 23, herausschneiden.

Diese kommt nun auf die obere Flaͤche des Dornes a zu liegen, aber in demselben Moment wird ihr Rand durch den Stempel,

welcher noch nicht seinen tiefsten Stand erreicht hat, schalenartig uͤber den

Dorn herabgeschlagen, wie Fig. 24 zeigt.

III. In das Innere der oberen Blechschale des Knopfes, deren Verfertigung so eben

beschrieben wurde, paßt die kleinere, schwarz gefirnißte Blechscheibe c, c, Fig. 17. Diese hat, wie

jene, einen uͤbergebogenen Rand, nur mit dem Unterschiede, daß dieser mehr

nach Außen geschweift ist, und außerdem noch in der Mitte ein kleines kreisrundes

koch mit schwach aufwaͤrts gebogenem Rande zum Durchfielen des

Knopfoͤhres. Das Ausschneiden der Scheibe und des in ihrer Mitte befindlichen

Loches wird gleichzeitig mittelst einer Durchschnittmaschine bewerkstelligt. Die Anordnung, wodurch sofort die

genannten Raͤnder gebildet werden, hat mit dem in Fig. 20 abgebildeten

Gesenke Aehnlichkeit, nur daß sich zur Darstellung des inneren Randes in der Mitte

der Hoͤhlung c, d eine kleine

kegelfoͤrmige Hervorragung befindet, und der Boden des Stempels e entsprechend vertieft ist.

IV. Die Scheibe c, c, Fig. 17, wird durch die

eine halbe Linke dike Pappscheibe

d, d ausgefuͤllt. Leztere hat in der Mitte ein

genau auf die Oeffnung der Scheibe c, c passendes Loch,

und wird. wie obige

Tuchscheibe, mit einem ringfoͤrmigen Messer ausgeschnitten, jedoch nicht aus

freier Hand, sondern mit Huͤlfe eines Durchschnittes. Das Loch in der Mitte

wird besonders ausgestochen. Auf dem Pappdekel d, d

liegt

V. das kleine, flache Blechscheibchen e, welches mit dem

Oehr f fest vernietet ist; es besizt zu diesem Behuf in

der Mitte ein Loch, und wird auf dieselbe Weise wie die unter Nr. III beschriebene

Blechscheibe c, c gebildet, nur daß die dortigen

Raͤnder fehlen. Durch die Oeffnungen der Blechschale c, c und des Pappdekels d, d ragt

VI. das Oehr, wodurch bekanntlich der Knopf an die Kleidung befestigt wird. Dieses

hufeisenfoͤrmig, wie Fig. 25, gestaltete Oehr

wird aus Eisendraht dargestellt, und zwar auf eine uͤberraschend schnelle

Weise durch eine sinnreiche, ziemlich complicirte Maschine, welche durch Umdrehung

einer Kurbel mit Leichtigkeit von einem Arbeiter in

Bewegung gesezt werden kann. Die Maschine erzeugt bei jeder Kurbeldrehung ein Oehr,

und ist daher im Stande, wenn 75 Umdrehungen auf die Minute gerechnet werden, bei

achtstuͤndiger Arbeit zu 36,000 Knoͤpfen die Oehre zu liefern. Wegen

dieser gewaltigen Productivitaͤt steht sie denn auch immer einen Theil der

Woche still. Von der Leichtigkeit und Sicherheit, womit die verschiedenartigsten,

zum Theil complicirten Bewegungen dieser Maschine einander folgen, so wie von der

Soliditaͤt ihrer Construction uͤberhaupt konnte ich mich durch

naͤheres Betrachten und durch eigenes Handanlegen uͤberzeugen. Der

Besizer der Fabrik, welcher mich selbst umherfuͤhrte, erlaubte mir, die

Maschine so schnell, als es moͤglich waͤre, umzudrehen; ich arbeitete

daher zwei Minuten lang mit aller Macht, und bereicherte die Fabrik in dieser kurzen

Zeit mit 240 Knopfoͤhren.

Die Skizze, Fig.

26, enthaͤlt die Darstellung der Haupttheile der Maschine. Die

Fabrication der Oehre theilt sich, wie man aus folgender Beschreibung ersehen wird,

in drei verschiedene Acte, welche waͤhrend der Dauer einer Kurbelumdrehung

vor sich gehen und daher sehr rasch auf einander folgen muͤssen. A ist die Rolle oder Scheibe, welche den Eisendraht

aufgespult enthaͤlt. Von dieser leitet man den Anfang des Drahtes zwischen

zwei staͤhlerne Walzen B und C, welche ihn maͤßig zwischen sich klemmen und

ruͤkweise vorwaͤrts unter die rinnenartige Woͤlbung a schieben. Die obere Walze B wird durch eine Feder gegen die untere angedruͤkt, damit sie den

Draht fest genug, jedoch ohne Zwang, paken koͤnnen. In dem Augenblike, wo der

Draht unter die Woͤlbung a vorgeschoben ist,

stehen beide Walzen still, das staͤhlerne Messer b steigt nieder und schneidet ein Drahtstuͤk c, d von gemessener Laͤnge ab; im naͤchsten Momente geht

gleichzeitig mit dem

Messer b ein unter dem Stuͤke c, d befindlicher Dorn e in

die Hoͤhe und drangt das leztere in die Hoͤhlung a, so daß es, wie in einer Form, die bezeichnete

hufeisenfoͤrmige Gestalt annimmt. Hat der Dorn seinen hoͤchsten Punkt

erreicht, so schnappt er in seine vorige Stellung e

wieder zuruͤk, waͤhrend gleichzeitig durch einen eigenen Mechanismus

das Oehr vom Dorne abgestreift wird n in die

untergestellte Schieblade faͤllt; im folgenden Momente kommen die Walzen B und C in Bewegung und

fuͤhren den Draht wieder unter die Woͤlbung a, worauf das Messer b den Draht

durchschneidet, und derselbe Prozeß in der so eben dargestellten Reihenfolge sich

wiederholt.

Die Bewegung geht von der mit einem Schwungrads und einer Kurbel versehenen

horizontalen Achse D aus. Mehrere an derselben sizende

Excentrica und Daͤumlinge veranlassen die verschiedenen wechselnden

Bewegungen der Maschinenteile. Die auf- und niederspielende Bewegung des

Messers b wird von dem Excentricum f, f eingeleitet, welches auf den Hebel h, i, k, dessen Umdrehungsachse in k liegt, wirkt. Der Dorn s

wird durch den Daͤumling g zum Emporsteigen

gebracht; dieser hebt naͤmlich den um den Punkt m

drehbaren Hebel l, m, mit welchem die Stange o, woran der Dorn festsizt, verbunden ist. Das

Zuruͤkschnappen des Dornes nach Erreichung seines hoͤchsten Standes

erlangt man durch die Feder p, welche, sobald der

Daͤumling g ausgehoben hat, frei auf den Hebel

l, m zu wirken anfaͤngt. Die Stellung der

excentrischen Scheiben, Daͤumlinge u.s.w. ist so regulirt, daß die Bewegungen

der lezterwaͤhnten Instrumente in den gehoͤrigen Zeitraͤumen

auf einander folgen. Die in einzelnen Absaͤzen erfolgende Drehung des

Walzenpaares B, C wird auf eine einfache Weise dadurch

erreicht, daß eine von der Hauptachse D

abhaͤngige Ziehstange r, s bei jeder

Kurbeldrehung das mit der Walze C fest verbundene

Sperrrad q um einen gewissen Bogen dreht.

VII. Das fertige Oehr wird durch eine Schlagmaschine in die Oeffnung des

Blechscheibchens e, Fig. 17, festgeschlagen.

Der Haupttheil der Maschine, welche von einem Knaben mit Haͤnden und

Fuͤßen bedient wird, ist ein 5 bis 6 Pfd. schwerer, um eine Achse beweglicher

Hammer, welcher mittelst eines unter dem Tischgestell angebrachten Fußtrittes

gehoben wird und sich in einer gewissen Hoͤhe von selbst auf einen Vorsprung

legt. Dieser leztere ist nichts anders als ein schraͤger, aufwaͤrts

gerichteter Zahn, welcher an einer zur Seite angebrachten, um einen Zapfen

beweglichen Stange festsizt. Wenn der in die Hoͤhe gehende Hammer an den Zahn

kommt, so draͤngt er ihn zuruͤk; so bald er aber daruͤber

hinweg ist, schnappt der

Zahn ein, weil die Stange durch eine Feder gegen den Hammerstiel gedruͤkt

wird, und der Hammer bleibt auf demselben liegen. Eine breite, mehrere Male um sich

selbst gewundene Feder druͤkt kraͤftig auf den Hammer, und ist daher,

weil der Hammer gehoben wurde, in sehr gespanntem Zustande. Der Knabe stekt das Oehr

in das Loch der kleinen Blechscheibe, und legt diese dergestalt auf einen kleinen

Ambos, daß das Oehr in eine daselbst angebrachte Vertiefung zu liegen kommt. Darauf

zieht der Bursche mittelst eines zweiten Tretschaͤmels den Vorsprung, welcher

das Niederfallen des Hammers verhinderte, zuruͤk, der Hammer loͤst

sich aus, wird mit großer Gewalt durch die Feder auf den Ambos herabgeschnellt, und

verbindet durch den heftigen Schlag das Oehr mit der kleinen Scheibe aufs

festeste.

VIII. Nun sind alle einzelne Theile, aus denen der Knopf besteht, so weit fertig, daß

sie nur noch in der gehoͤrigen Ordnung zusammengesezt und fest mit einander

zum Ganzen verbunden zu werden brauchen. Hiezu dient wieder ein sehr sinnreicher

Apparat, dessen Wirkung aus den im Durchschnitte dargestellten Skizzen, Fig. 27 und

28, zu

entnehmen ist. Er besteht aus zwei Theilen, naͤmlich einer Vorrichtung,

welche die Raͤnder der Zeugscheibe a, a, a,

Fig. 17,

einsammelt, und um die Blechschale b, b schlaͤgt,

und aus einer einfachen Stempelpresse, welche die uͤbrigen Theile des Knopfes

in die Scheibe b, b hineinpreßt. Fig. 27 zeigt die

Blechschale b, b mit ihrem Ueberzuge a, a, a in die Vertiefung der metallenen Unterlage,

uͤber welcher der hier nicht angezeigte Stempel sich befindet,

hineingedruͤkt. Die Raͤnder der Zeugscheibe, welche rings um die

Blechschale senkrecht in die Hoͤhe stehen, muͤssen von allen Seiten

zugleich zusammengefaßt und nach Innen umgeschlagen werden, wenn sie durch die

uͤbrigen Theile des Knopfes in das Innere der Schale b, b eingeklemmt werden sollen. Dieß erreicht man durch folgenden

scharfsinnigen Mechanismus. Die Zeugscheibe ist in der bezeichneten Lage rings von

einem Systeme sehr duͤnner Stahlsegmente c, c

umgeben, die so angeordnet sind, daß sie eine kreisrunde Oeffnung einschließen, in

welcher die Blechschale mit ihrem Ueberzuge liegt. Diese Oeffnung laͤßt sich,

ohne ihre Rundung zu verlieren, dadurch verengern, daß die erwaͤhnten

Stahlsegmente, deren Kanten uͤber einander liegen, gleichzeitig gegen das

Centrum hin geschoben werden. Das Resultat dieser Operation laͤßt sich leicht

voraussehen. Die nach dem Mittelpunkte hin bewegten Stahlplatten ergreifen

naͤmlich die Kanten der Zeugscheibe, und biegen sie, wie Fig. 28 zeigt, nach Innen

um. Nun wird der andere Theil A des Knopfes, welcher aus

der zweiten Blechschale, dem Pappdekel und dem Oehre besteht, durch die Kraft des Stempels in das

Innere der Schale b, b hineingetrieben, wobei er

begreiflicher Weise die Kanten des Ueberzuges a, a, a

mit einklemmen muß. Der Knopf erscheint nach dieser Operation in der Fig. 17 im Durchschnitt

dargestellten, beinahe vollendeten, Gestalt.

Es eruͤbrigt nun noch anzugeben, auf welche Weise man das gleichzeitige

concentrische Zusammenruͤken jener duͤnnen Stahlplatten c erreicht. Jede der lezteren ist mit einem um den Punkt

d beweglichen Hebel c, d

verbunden, welchen eine Feder e auswaͤrts zu

druͤken strebt. Saͤmmtliche Hebel c, d

werden von einem gemeinschaftlichen verschiebbaren Ring f,

f umfaßt. So lange dieser Ring seine tiefste Stelle einnimmt, halten die

Hebel c, d, dem Druke der Federn nachgebend, die

Stahlplatten von der Zeugscheibe entfernt, wie Fig. 27 zeigt; wenn aber

der Ring aufwaͤrts geschoben wird, so naͤhern sich die Metallsegmente

der Zeugscheibe, fassen ihre Raͤnder und biegen sie in die in Fig. 28 gezeichnete

Lage.

Zwei Maͤdchen versehen die so eben beschriebenen, mit der Zusammensezung des

Knopfes verbundenen Arbeiten. Das eine legt die verschiedenen Theile zusammen, das

andere besorgt das Ueberziehen des Knopfes, und stempelt ihn fest.

Außer diesen kleineren Apparaten zum Ueberziehen und Zusammensezen der

Knoͤpfe, besizt Herr Schwark noch eine

groͤßere, ziemlich complicirte Maschine, welche 9 Knoͤpfe zugleich

fertig macht. Sie kostete 1200 Thaler, und liefert nach des Besizers Angabe in einem

Tage 17,280 Knoͤpfe. Der Umstand, daß diese Maschine selten im Gang ist, und

daß uͤberhaupt außer ihr eine Menge jener einfachen Handapparate im Gebrauch

sind, obgleich sie allein die ganze Fabrik mit uͤberzogenen Knoͤpfen

versehen koͤnnte, spricht nicht zu ihren Gunsten. Sie erfordert sechs

Personen zu ihrer Bedienung, naͤmlich fuͤnf Kinder und einen Mann. Die

Kinder, im Halbkreis um die Maschine postirt, legen die Theile des Knopfes in der

gehoͤrigen Ordnung auf einander und bieten jedesmal 9 Knoͤpfe in einer

mit eben so vielen runden Vertiefungen, versehenen Platte dem Arbeiter dar, welcher

sie sofort unter die von ihm selbst mittelst eines Tretschaͤmels in Bewegung

gesezte Maschine bringt.

IX. Ich bemerkte unter Nr. VIII, daß der Knopf, so wie er in Fig. 17 im Durchschnitt

dargestellt ist, noch nicht vollendet sey. Es ließe sich naͤmlich, wenn man

das Oehr fest paken wuͤrde, die Schale c, c sammt

ihrem Inhalte aus der Schale b, b herausziehen, was

nicht seyn darf. Es muß daher zum Beschluͤsse der Rand der Schale b, b, welcher rechtwinklich vom Boden derselben absteht,

nach Innen gebogen werden. Man bringt den Knopf nochmals in eine Versenkung, das Oehr nach Oben

gekehrt, und laͤßt einen schweren Stempel mit concaver Unterflaͤche

darauf fallen. Wie durch diese Concavitaͤt das Einwaͤrtsbiegen des

erwaͤhnten Randes erfolgen muß, laͤßt sich leicht vorstellen.

Als Nebenartikel liefert dieselbe Fabrik hornene, mit

allerlei Dessins versehene Knoͤpfe, so wie auch sehr wohlfeile Federmesser,

das Duzend zu 10 Silbergroschen. Um die hornenen Knoͤpfe zu praͤgen,

legt man die Hornstuͤke mit den Oehren in staͤhlerne Formen, welche

das gravirte Dessin enthalten; drei Metallplatten fassen zwei lagen Knoͤpfe

zwischen sich und werden durch eiserne Baͤnder zusammengehalten, wie Fig. 29 zeigt.

So wird das Ganze auf einem Herde erwaͤrmt und sodann dem Druke einer

kraͤftigen Schraubenpresse ausgesezt. Nachher werden die Knoͤpfe nur

noch abgedreht und zulezt gefaͤrbt.

Der Fabrikinhaber bemerkte, daß diese Hornknoͤpfe, welche noch vor wenigen

Jahren einen reißenden Absaz fanden, zu seinem Bedauern immer mehr aus der Mode

kommen, und daß er bei seinem Vorrath an Formen durch diesen schnellen Wechsel der

Mode einen nicht unbedeutenden Verlust erleiden muͤsse.

D. Einige technische Notizen aus Elberfeld und

Barmen.

Zwei eigenthuͤmliche Maschinen in einer

Baumwollspinnerei, Schnuͤrbandfabrik, Reitpeitschenfabrik,

Schoͤpfraͤder.

Die Industrie der Staͤdte Elberfeld und Barmen umfaßt als Hauptgewerbzweig die

Seidenmanufacturen, ferner mehrere Baumwollspinnereien und mechanische

Webereien, Kattundrukereien, Teppichfabriken, Bandwebereien,

Schnuͤrband- und Reitpeitschenfabriken, einige

Schwefelsaͤurefabriken u.s.w. Dem Mangel an Empfehlungsbriefen hieher,

ohne welche der Reisende uͤberhaupt auf manches Sehenswerthe verzichten

muß, habe ich es zuzuschreiben, daß ich diese Fabrikstaͤdte, welche eine

Fuͤlle technisch interessanter Gegenstaͤnde in sich schließen,

nach kurzem Aufenthalte, nicht in hohem Grade befriedigt, verließ. Das

Bemerkenswerthe, was sich bei dem Besuche mehrerer Fabriken mir dargeboten hat,

will ich indessen hier mittheilen.

Baumwollenspinnerei.

In einer bedeutenden, durch Dampfkraft betriebenen Baumwollenspinnerei in

Elberfeld, fiel mir ein Wolf oder Teufel mit einer Einrichtung, wie ich sie zum ersten Male sah, auf. Die

Maschine besteht naͤmlich, statt wie gewoͤhnlich aus einer, hier

aus zwei mit eisernen spizigen Zaͤhnen besezten Trommeln

A und B

Fig. 30,

welche nicht etwa gegeneinander, sondern nach einerlei Richtung umlaufen, und so

nahe aneinander gestellt sind, daß die Zahne der einen Trommel zwischen

denjenigen der andern hindurchstreifen. So wird die Baumwolle auf folgende Weise

genoͤthigt, den durch die punktirte Linie angezeigten Weg zu machen. Von

dem Zufuͤhrtuch a, b gelangt sie

naͤmlich zwischen zwei Riffelwalzen, welche sie den Zaͤhnen der

umlaufenden Trommel A darbieten; diese reißen die

Baumwolle bis zu der Stelle c mit sich fort, hier

aber wird sie von den Zaͤhnen der Trommel B

gepakt und nach d hin bis zum Punkte e fortgefuͤhrt. In diesem Punkte aber

entreißen die Zaͤhne der Trommel A die

Baumwolle wieder den Zaͤhnen der Trommel B

und werfen sie sofort wohl zerzaust und aufgelokert zur Oeffnung e hinaus. Da der Weg, welchen die Baumwolle auf

diese Weise zuruͤklegen muß, doppelt so groß ist, als bei der

gewoͤhnlichen Einrichtung, so wird sie natuͤrlich hier in einer Operation eben so zerzaust und bearbeitet, als

wenn sie zweimal hinter einander dem sonst gebraͤuchlichen Wolfe

uͤbergeben worden waͤre.

Eine andere, mir bisher unbekannte, eigenthuͤmliche Maschine, welche ich

in dieser Fabrik arbeiten sah, ist ihrem Principe nach Fig. 31 von der Seite

und Fig.

32 von Vornen dargestellt. Auf diese Maschine kommt das Baumwollenband

von der Duplirmaschine, ehe es auf die Vorspinnmaschine uͤbergeht. Die

gestrekten Baͤnder gelangen von den Spulen A

Fig. 31

zwischen zwei breite endlose Lederbaͤnder, welche um die Walzen a,a, b,b geschlagen sind, und nach der Richtung der

Pfeile sich drehend, das Band fortfuͤhren. Die Bewegung der endlosen

Baͤnder ist indessen zusammengesezt; die Walzen, um welche sie geschlagen

sind, schieben sich naͤmlich mit Huͤlfe eines sinnreichen

Mechanismus, waͤhrend sie um ihre Achsen rotiren, zugleich der

Laͤnge der lezteren nach uͤbereinander hin und her, wie Fig. 32

zeigt. Dadurch erreicht man nichts anderes, als daß die Fasern der Baumwolle,

ohne eine wirkliche Drehung zu erleiden, inniger mit einander verbunden und

parallel gelegt werden. Der Faden erhaͤlt zwar durch die Verschiebung der

Walzen nach der einen Seite eine Drehung, diese wird aber durch die Verschiebung

nach der entgegengesezten Richtung sogleich wieder aufgelost; das Resultat

dieses Prozesses ist eine groͤßere Verdichtung des Baumwollenfadens. Die

Spulen B,B,B, welche auf einem Riemen ohne Ende

liegen, und vermoͤge der Friction sich umdrehen, nehmen die

Baumwollenbaͤnder auf.

Schnuͤrband- und

Reitpeitschen-Fabrik.

Ganz eigentuͤmlicher, man darf wohl sagen, origineller Art, sind die

Maschinen, auf welchen die schmalen, zu allerlei Kleidungsstuͤken

dienlichen, Schnuͤrbaͤnder verfertigt

werden. Bei der Unwichtigkeit dieses Fabrikates, und der enormen

Productivitaͤt der dazu verwendeten Maschinen sollte man kaum glauben,

daß auch in diesem so unscheinbaren Industriezweige doch noch so viele Menschen

Beschaͤftigung und Brod finden koͤnnen. In Barmen, wo die Schnuͤrbandfabrication im Flor ist, kann man

sich von der bedeutenden Consumtion dieses Artikels uͤberzeugen. Das

Schnuͤrband wird nicht gewoben, sondern geflochten. Eine Maschine ist

gewoͤhnlich fuͤr sechs, zehn oder mehrere Gange, von denen jeder

ein Band liefert, eingerichtet, und wird von einem Individuum durch Treten mit

den Fuͤßen in Bewegung gesezt. Man denke sich, je nach der Anzahl der

Gaͤnge, sechs, zehn oder mehrere horizontale runde eiserne Scheiben, von

etwa 1 1/2 Fuß Durchmesser auf einem großen runden Tische vertheilt. Nahe am

Rande jeder Scheibe laufen, wie Fig. 33 zeigt,

beinahe rings herum zwei schlangenfoͤrmige Einschnitte, welche sich an

vielen Punkten durchkreuzen, an beiden Enden aber in einander uͤbergehen.

In diesen Einschnitten stehen zwanzig oder mehr Baumwollengarn enthaltende

Spulen, welche alle ihre Faͤden strahlenfoͤrmig in einem Punkte einige Fuß uͤber dem Centrum der

Scheibe vereinigen. Dieses ist der Punkt, in welchem sich mit zauberhafter

Schnelligkeit das Geflechte bildet. Sobald naͤmlich die Maschine in

Thaͤtigkeit gesezt wird, beginnen die Spulen einen hoͤchst

ergoͤzlichen Tanz; sie laufen in Schlangenlinien auf der Scheibe mit

großer Eilfertigkeit um einander herum, und zwar bewegt sich die Haͤlfte

nach der einen Richtung von a uͤber b und c nach d, die andere Haͤlfte nach der

entgegengesezten Richtung von d uͤber c und b nach a, wobei sie jedesmal an den Punkten a und d umkehren. Dieses

ohne alles Anstoßen, aber mit ohrenzerreißendem Laͤrm erfolgende

Umeinanderlaufen der Spulen hat die Kreuzung der Faden und die Bildung des

Geflechtes zur Folge. Durch Gewichte wird das Schnuͤrband in dem Maaße,

als es waͤchst, emporgezogen. Der Mechanismus, welcher diese

ungewoͤhnlichen, excentrischen und kunstvollen Bewegungen der Spulen

erzeugt, ist durch seine klug ausgedachte Anordnung und nicht minder durch seine

ausgezeichnete Einfachheit so interessant, daß eine kurzgefaßte

Erklaͤrung desselben mit Huͤlfe der Fig. 34 nicht

uͤberfluͤssig seyn duͤrfte.

Fig. 34

stellt einen Theil der erwaͤhnten Spulenscheibe, von unten betrachtet,

dar; der groͤßeren Deutlichkeit wegen ist nur einer der beiden

schlangenfoͤrmigen Einschnitte ausgefuͤhrt, der andere aber bloß durch punktirte

Linien angedeutet. Es fragt sich, auf welche Weise ist es moͤglich, die

Spulen, deren senkrechte Achsen durch den Einschnitt hindurch und unter der

Scheibe noch herausragen, laͤngs der Schlangenlinie b, c, d, f, g, i, k fortzubewegen? Man bemerkt, daß

leztere aus lauter in einander uͤbergehenden Halbkreisen b,c,d, d,f,g g,i,k u.s.w. besteht. Die Mittelpunkte

a,e,h, aller Halbkreise enthalten zugleich die

Achsen eben so vieler gleicharmiger eiserner Kreuze A, B,

C, D, welche sich nach den Richtungen der Pfeile umdrehen. Diese

Kreuze, deren Arme in den Radien der ausgeschnittenen Halbkreise liegen, sind

es, welche den wellenfoͤrmigen Lauf der Spulen auf folgende Weise

bestimmen. Denkt man sich in b die Achse einer Spule

aus dem Einschnitte herausragend, und alle Kreuze nach den durch Pfeile

bezeichneten Richtungen sich drehend, so sieht man ein, daß die Spule durch den

Arm a, b des Kreuzes A

in dem Einschnitt uͤber c bis nach d hin geschoben werden muß; hier angelangt, wird sie

in demselben Momente von dem Arm e, d des zweiten

Kreuzes erfaßt und uͤber f bis g fortgeschoben; in diesem Punkte trifft die Spule

mit dem Arm h, g des dritten Kreuzes zusammen,

welcher sie nun uͤber i bis k bewegt, und sofort dem Arme l, k des vierten Kreuzes uͤbergibt. D stelle eines der beiden Endkreuze vor, welche in Fig. 33 ihre Stelle

bei a und d haben. Da

der Einschnitt hier einen ganzen Kreis bildet, so kann der Arm k,l die Spule von k

unaufgehalten uͤber m,n und o bis k

zuruͤkfuͤhren; hier aber wird sie von dem Arm h,k des Kreuzes C,

welcher indessen gleichzeitig mit dem Arm k,l eine

ganze Tour gemacht hat, erfaßt und in den zweiten, durch die punktirten Linien

angedeuteten. Einschnitt geleitet, welchen die Spule in derselben Ordnung wie

den ersten durchlaͤuft, bis sie an das andere Endkreuz gelangt, welches

sie wieder in den ersten Einschnitt zuruͤkbringt. Die Umdrehung der

Kreuze wird dadurch erzeugt, daß jedes derselben an seiner Achse ein Getriebe

enthaͤlt, von denen der Reihe nach eins ins andere greift; daher muß,

wenn nur eines derselben bewegt wird, die Umdrehung aller uͤbrigen Kreuze

mit erfolgen. Es kommt also darauf an, eines dieser Getriebe in Bewegung zu

sezen. Dieß geschieht durch den Eingriff eines groͤßeren, horizontalen

Stirnrades, dessen Umdrehungen mit den Bewegungen des Tretschaͤmels auf

einfache Art zusammenhangen.

Damit die Faͤden, welche von allen Spulen nach dem Punkte hingehen, wo das

Geflechte sich bildet, stets in einem gewissen Grade gespannt bleiben, und sich

von den Spulen nicht zu schnell abwinden koͤnnen, hat man mit den

lezteren eine ingenioͤse Einrichtung getroffen, welche ich aus der im

Durchschnitt dargestellten Skizze Fig. 35 zu

versinnlichen versuchen werde. Die eiserne, hohle, oben offene Spule

A, A ist auf die Achse c,

d eines Traͤgers a, b, c, d lose

gestekt und ruht auf dessen Boden a, b auf. Die

Verlaͤngerung der Achse c, d ist es, welche

durch den vielfach erwaͤhnten Einschnitt der Spulenscheide B, C hindurchragt und von den Kreuzen fortgeschoben

wird. Der Spulentraͤger a, b, c, d kann sich

nicht drehen, weil seine Achse bei n, wo sie im

Einschnitte gleitet, nicht rund, sondern oval gestaltet ist. Damit nun aber auch

die Spule A, A sich nicht von selbst durch den Zug

des Fadens drehen koͤnne, enthaͤlt sie an ihrem oberen Rande rings

herum kleine, schraͤge Zaͤhne, in welche von der unbeweglichen

Achse c, d des Traͤgers aus ein Sperrkegel

dergestalt einfallt, daß nun die Spule in der Richtung des Fadenzugs sich nicht

umdrehen laͤßt, und mithin der Faden erst nach Ausloͤsung des

Sperrkegels abgewikelt werden kann. Die Sperrvorrichtung selbst haben wir, um

die Zeichnung nicht zu verwirren, in Fig. 35 weggelassen.

Bei dieser Anordnung ist es indessen nothwendig, daß der Faden in dem Maaße, als

das Geflechte zunimmt, von Zeit zu Zeit sich abwikle, folglich die Spule auf

einen Moment frei werde, was nur durch ein abwechselungsweise zu rechter Zeit

erfolgendes Ausloͤsen und Wiedereingreifen jenes Sperrkegels zu erreichen

ist. Zu dem Ende sind an dem Spulentraͤger die Stangen b,h und d,i befestigt,

welche bei h, i und l

kleine Oehre enthalten. Durch diese Oehre laͤuft der Faden vom Umfange

der Spule hinweg in das Innere derselben, den Weg g, h,

i, k, l machend, und von da nach dem Punkte m hin, wo sich alle Faͤden zum Bande vereinigen. Im innern

Raͤume der Spule geht der Faden durch das Oehr eines kleinen auf-

und nieder beweglichen Gewichtchens k, welches ihn

stets angespannt erhaͤlt. Waͤhrend nun der Faden durch die

Operation des Flechtens sich verkuͤrzt, muß das Gewicht k steigen, sobald es aber auf einer gewissen

Hoͤhe angelangt ist, stoͤßt es gegen den erwaͤhnten

Sperrkegel und hebt ihn aus; dadurch wird die Spule auf einen Moment frei, das

Gewicht k kann mittelst des Fadens auf die Umdrehung

der Spule wirken, herabsinken und ein Stuͤk Faden von derselben abwikeln.

Dieß ist das Werk eines Augenblikes, denn der Sperrhaken faͤllt fast in

demselben Momente, als das Gewicht k herabsinkt,

wieder in das Gesperrt, die Spule steht still und das Gewichtchen beginnt von

Neuem zu steigen, bis es wieder an die Sperrvorrichtung stoͤßt, die Spule

wieder frei macht, und dasselbe Spiel wie oben veranlaßt. Solches geht im Innern

der Spule vor, waͤhrend sie selbst einander mit unglaublicher

Geschwindigkeit in Schlangenlinien umkreisen.

Die Verfertigung der Schnuͤrbaͤnder wird in Barmen nicht eigentlich

in Fabriken betrieben, sondern sie ist vereinzelt in vielen Familien zum Theil

als Nebenerwerb zu treffen. So viel ich weiß, ist in der Naͤhe von

Barmen nur eine einzige groͤßere Fabrik fuͤr diesen Artikel in

Betrieb, in welcher durch ein Wasserrad Hunderte von Spulenscheiben in

Thaͤtigkeit gesezt werden.

In der Reitpeitschen-Fabrik des Herrn J. C. Waͤscher fesselte hauptsaͤchlich das

Ueberflechten der Reitpeitschen meine

Aufmerksamkeit. Zu dieser Operation dient ein der

Schnuͤrband-Maschine ganz annaloger mechanischer Apparat. Man

sieht dieselben Einschnitte in der Spulenscheibe, nur daß hier die beiden

Schlangenlinien um die ganze Scheibe laufen und mithin die beiden Wendepunkte

a und d, Fig. 33,

fehlen. In der Mitte der Spulenscheibe befindet sich ein Loch, in welchem die zu

uͤberflechtende Peitsche bis uͤber die Haͤlfte versenkt

ist. Die Spulen durchkreuzen einander, paarweise ihre Bahn verfolgend, indem

sie, ohne umzukehren, die Runde um die ganze Scheibe machen. Jeder

Spulentraͤger enthaͤlt zwei Spulen, anstatt, wie bei der

Schnuͤrband-Maschine, eine einzige; dadurch bilden sich, wie man

auch an jeder Reitpeitsche bemerken kann, im Gesiechte lauter doppelte Faden,

welche eng an einander liegen, ohne sich jedoch gezwirnt zu haben. Mit

Huͤlfe von Gegengewichten steigt die Peitsche in dem Verhaͤltniß,

als sie uͤberflochten wird, in die Hoͤhe. Die Knoͤpfe oder

Wuͤlste, welche man in gewissen Absaͤzen an ihr bemerkt, werden

ganz einfach dadurch gebildet, daß der Arbeiter an der fraglichen Stelle einige

Sekunden lang das Emporsteigen der Peitsche verhindert. waͤhrend dieser

Zeit muß natuͤrlich das Geflechte an diesem Punkte sich anhaͤufen.

Das Ueberflechten einer ganzen Peitsche ist das Werk von kaum 60 Sekunden.

Schoͤpfraͤder.

In der Naͤhe von Barmen sah ich das in Fig. 36 von der Seite

abgebildete Wiesenwaͤsserungsrad. Es ist ein

einfaches Straubrad von 18 Fuß Hoͤhe und 2 Fuß Breite, welches aus der

Wupper schoͤpft und zugleich von derselben gerrieben wird. Sechs

hoͤlzerne Schoͤpfkasten a, a, a sind

fest zwischen den Schaufeln angebracht. Jeder derselben hat seitwaͤrts

eine Oeffnung von etwa vier Zoll im Gevierte, welche unten das Wasser

schoͤpft und oben in einen 10 Fuß langen Trog b,

b ausgießt. Dieser Trog ruht auf demselben Gebaͤlke, welches

zugleich das Achsenlager c des Rades traͤgt.

Kleine, von dem Trog ausgehende Rinnen leiten das Wasser an den Ort der

Bestimmung. Jeder der Schoͤpfkasten mochte nach meiner Schaͤlung

zwei Kubikfuß Rauminhalt haben und bei jedem Umgaͤnge 5/4 Kubikfuß Wasser

in den Trog liefern. Das Rad machte 4 Umdrehungen in der Minute; darnach

berechnet sich die von allen 6 Schoͤpfeimern gelieferte Wassermenge auf 18

Kubikfuß in der Minute auf eine Hoͤhe von 10–12 Fuß gehoben.

Bei dieser Gelegenheit fuͤhre ich zugleich ein anderes Schoͤpfrad

an, welches ich in dem Lennefluß bei Limburg arbeiten

sah. Die einfachere und mehr auf die Dauer berechnete Einrichtung gibt diesem

Schoͤpfwerk, welches Fig. 37 in der

vorderen Ansicht dargestellt ist, den Vorzug von dem obigen. Statt der

hoͤlzernen Schoͤpfkasten sind hier 12 starke,

cylinderfoͤrmige, oben offene Gefaͤße a, a,

a ausgebranntem Thon, 2 Fuß lang und 6 Zoll im Durchmesser, in

Gebrauch, welche je zwischen zwei Schaufeln in diagonaler Richtung befestigt

sind. Damit waͤhrend des Ausgießens so wenig wie moͤglich Wasser

neben dem Troge b, b verloren gehe, stehen die Eimer

etwas uͤber die Seite des Rades hervor, so daß sie, oben anlangend, bis

uͤber den Rand des Wassertroges hereinragen.

Einiges aus Iserlohn und seiner Umgebung.

Piepenstock's Bronzefabrik und Schoͤnenberg's

Karkassenfabrik in Iserlohn. Eigenthuͤmliches Cylindergeblaͤse

in der Gruͤne.

Welche industrioͤse Thaͤtigkeit in der Stadt Iserlohn und ihrer

Umgebung herrscht, und auf welchen beachtenswerthen Standpunkt das dortige

Fabrikenwesen sich gehoben hat, ist bekannt.

Sehenswerth sind unter vielen andern Fabriken in Iserlohn selbst: die

Bronze- und Nadelfabrik von Piepenstock, die

Karkassenfabrik von Schoͤnenberg, eine

Steigbuͤgel- und Spornfabrik und eine Plattirfabrik; in der

Umgegend: Piepenstock's Blechwalzwerk und Drahtzug in

der Oege, desselben Maschinennaͤgelfabrik in der Oese, C. Schmidt's Puddlingsfrischerei mit Stab- und

Drahtwalzwerken in Nachroth, Zinkbrennerei und Messingwerke in der

Gruͤne, Fingerhutmuͤhle und Nadelschleiferei von F. G. van der Becke in Hemer, Papierfabrik von Ebbinghaus in Lethmate u.s.w.

Zu den unternehmendsten und thaͤtigsten Maͤnnern im Bereiche der

Industrie gehoͤrt Hr. von Piepenstock, wie

schon aus der Reihe der so eben angefuͤhrten ihm zugehoͤrigen und

zum Theil in sehr großartigem Maaßstabe angelegten Fabriken sich errathen

laͤßt. Sein Werk auf der Oege, welches im Herbst 1836 noch im Bau

begriffen war, aber seiner Vollendung sich nahte, ist jezt wahrscheinlich weit

und breit die bedeutendste Anlage dieser Art. Ein kolossales

mittelschlaͤchtiges Wasserrad von 35 Fuß Hoͤhe und 14 Fuß Breite,

welches mittelst 15 Fuß Gefaͤlles eine Kraft von 75 bis 80 Pferden

darstellt, eiserne Stirnraͤder von 12 Fuß Durchmesser und 1 Fuß Breite und 400

Centner schwere Schwungraͤder erregten damals schon das Erstaunen der

Besuchenden. Das Walzwerk war noch nicht aufgestellt, im Drahtzug waren dagegen

bereits 16 Scheiben im Gang.

Bronzefabrik.

Die Bronze-Maaren werden in Piepenstock's

Fabrik theils gegossen, groͤßten Theils aber mit Huͤlfe von Fallwerken geschlagen. Fig. 38 zeigt die

Skizze eines solchen einfachen Fallwerks. A ist der

auf, und nieder bewegbare eiserne Fallkloz, an welchem der eigentliche

staͤhlerne Stempel a, worauf das Muster

gravirt ist, sizt. Zwischen zwei Ruͤken laufend, haͤngt er an

einem Seil c, und dieses ist an das Ende D des ungleicharmigen, um die Achse D beweglichen Hebels B, C,

D befestigt, mit dessen Huͤlfe der Stempel auf folgende Weise

gehoben wird. Der Mann, welcher den Apparat in Bewegung sezt, steht auf einer

eigends angebrachten gelaͤnderlosen Galerie d; waͤhrend er sich mit beiden Haͤnden an Striken, die von

der Deke herabhaͤngen, haͤlt, tritt er mit dem einen Fuß das Ende

B des wenigstens 12 Fuß langen Hebels B, C kraͤftig nieder, wobei er nicht nur

seine Muskelkraft, sondern auch das ganze Gewicht seines Koͤrpers wirken

laͤßt; nun zieht er schnell den Fuß zuruͤk, worauf der Stempel

vermoͤge der bedeutenden, auf dieser Seite herrschenden Ueberwucht

niederfaͤllt und das von dem zweitem Arbeiter untergelegte Metall in die

verlangte Form praͤgt. Die schmuzig aussehende Waare erhaͤlt

sofort auf die bekannte Art durch Eintauchen in eine verduͤnnte Mischung

von Schwefelsaͤure und Scheidewasser ihren schoͤnen Glanz; nachher

wird sie noch auf der Drehbank an den passenden Stellen polirt.

Karkassenfabrik.

Die sogenannten Karkassen sind ein in wenigen

nordischen Laͤndern gangbarer Artikel. Sie werden hauptsaͤchlich

in Holland zu dem Kopfpuz der Frauen in großer Menge verwendet, und bestehen aus

einem mit himmelblauer Seide uͤbersponnenen Hauptdraht und einem

duͤnneren, gleichfalls uͤbersponnenen Hauptdraht und einem

duͤnneren, gleichfalls uͤbersponnenen Draht, welcher mir Schleifen

an den ersteren befestigt wird, wie Fig. 40 zeigt. Wenn

auch die Fabrik des Hrn. Schoͤnenberg ein im

Allgemeinen unwichtiges, in den meisten Laͤndern kaum dem Namen nach

bekanntes Fabrikat producirt, so wird sie doch durch ihre hoͤchst

ingenioͤsen Maschinen, an deren Erfindung und Construction der Besizer

viele Jahre lang mit unermuͤdlichem Nachdenken und rastloser

Thaͤtigkeit gearbeitet hat, jedem Freunde der industriellen Mechanik

hohes Interesse gewaͤhren.

Die Fabrik besizt:

1) zwei Maschinen, welche den Draht mit Seide uͤberspinnen, nach der

gewoͤhnlichen Construction der Drahtspinnmuͤhlen;

2) zwei Karkassen-Maschinen, welche mittelst

einer Kurbel in Thaͤtigkeit gesezt, von selbst die Schleifen bilden und

sie zugleich an den Hauptdraht festbinden; ein Geschaͤft, das sonst von

Arbeiter rinnen mit der Hand, unter Benuͤzung einfacher Instrumente,

versehen wird. Mit jeder dieser Maschinen fabricirt ein Individuum 10 Karkassen

auf einmal und leistet, da die Bildung derselben auf diesem mechanischen Wege

doppelt so schnell, wie durch 10 Haͤnde, vor sich geht, eben so viel, als

20 Menschen. Die Maschine ist ziemlich complicirt, birgt aber einen

aͤußerst scharfsinnig angeordneten, in den uͤberraschendsten

Bewegungen sich entwikelnden Organismus. Ich will daher versuchen, nur ihre

mechanischen Hauptmomente, welche ich durch genaue Besichtigung der Maschine mir

ins Gedaͤchtniß praͤgte, mit Huͤlfe der Fig. 39 und 40 zu

erlaͤutern.

Die Maschine enthaͤlt 10 einander vollkommen gleiche Gaͤnge, von

denen jeder eine Karkasse fertigt. An dem bei der Darstellung des Fabricates

unmittelbar thaͤtigen Mechanismus jeden Ganges sind zwei Haupttheile zu

unterscheiden, naͤmlich derjenige, welcher die Schleifen bildet, und der,

welcher sie an den Hauptdraht befestigt. Zu dem lezteren Theil gehoͤrt

die Huͤlse oder Fluͤgelwelle

a, b, Fig. 39, welche einen

Fuͤhrer oder Fluͤgel b, c, und bei a ein kleines Getriebe besizt. Durch diese

Huͤlse laͤuft der bei d aufgespulte

Hauptdraht d, e. Außerdem ist auf der Huͤlse

noch das Roͤllchen f angebracht, welches das

zur Befestigung der Schleifen dienende Seidengarn enthaͤlt; dieses wird

von dem Roͤllchen aus nach dem Ende c des

Fluͤgels hingeleitet und laͤuft durch ein dort angebrachtes Oehr

nach dem Hauptdraht d, e hin. Nach dieser

Eroͤrterung ist klar, daß wenn die Fluͤgelwelle a, b vermoͤge des Eingriffes der

Raͤder a und g, g

in Umdrehung gesezt wird, der in f aufgespulte

Seidenfaden sich schraubenfoͤrmig um den Hauptdraht herumwindet,

vorausgesezt, daß der leztere nach der Richtung des Pfeiles sich langsam

fortbewegt. Man sieht hieraus die Moͤglichkeit, den einen Draht an den

andern zu befestigen, wenn nur die Schleifen auf die geeignete Weise an den

Hauptdraht hingehalten werden. Die Construction der Schleifen verlangt ferner,

wie unten erhellen wird, daß die Umdrehung der Fluͤgelwelle nicht

ununterbrochen, sondern absazweise, intermittirend erfolge.

Ich komme nun zur Beschreibung des die Schleifen darstellenden Mechanismus. Die

Spule, welche den duͤnneren hiezu bestimmten Draht enthaͤlt, ruht

auf dem an der duͤnnen Stange i, k

angebrachten Traͤger h. Die Stange i, k ist an ihren beiden Enden mit den

Parallelstaͤben l, i und m, k durch Charniere verbunden und bewegt sich im

Bogen, aber stets in senkrechter Lage verharrend, auf und nieder; p ist ein abgerundetes Metallstuͤk, um

welches der Draht geschlagen werden muß, um die verlangte Schleife zu bilden.

Dieß geschieht auch unfehlbar dadurch, daß das Parallelsystem I, i, k, m mit der Spule h sich abwaͤrts, bis in die in Fig. 40 angegebene

Lage, bewegt. Damit das Stuͤk p der Schleife,

welche, sobald sie gebildet ist, nach der Richtung des Pfeiles fortruͤkt,

nicht im Wege stehe, so zieht es sich immer zu rechter Zeit von derselben

zuruͤk, ruͤkt aber, da es zur Darstellung der folgenden Schleife

unentbehrlich ist, sogleich wieder vor. Im Bereiche des Fluͤgels b, c ist eine feste Vorrichtung o, die ich Bank nennen

will, angebracht. Im Herabsinken streift der Traͤger h an der Bank o vorbei,

sezt seine Spule, wie Fig. 40 zeigt, auf

derselben ab und bewegt sich ohne Spule bis in seine tiefste Lage weiter. Eine

am Stabe i, k angebrachte bewegbare Schiene q; legt sich waͤhrend dieser Bewegung in die

in Fig.

40 sichtbare Lage um, und bringt dadurch den Draht in die

erforderliche senkrechte Lage; zugleich pakt ein hier nicht angegebenes

Zaͤngelchen die beiden Draͤhte in der Eke bei a, damit im naͤchsten Momente die

Fluͤgelwelle beide Drahte umwikeln und sie so befestigen koͤnne.

Ist dieß geschehen, so steht die Fluͤgelwelle still, die

Parallelvorrichtung erhebt sich, nimmt mit dem Traͤger h die auf der Bank o

ruhende Spule wieder auf und gelangt in ihre erste Stellung, Fig. 39,

zuruͤk. Nun kommt die Fluͤgelwelle auf ein Paar Sekunden wieder in

Gang und umwikelt den Hauptdraht von r bis s; zugleich schiebt sich p wieder vor, worauf das ganze Spiel in der beschriebenen Reihenfolge

sich erneuert. Das Fabricat wikelt sich auf einer unter der Welle A, Fig. 40, angebrachten

Trommel auf. Alle diese heterogenen Bewegungen erfolgen waͤhrend einer

einzigen Kurbelumdrehung.

Cylindergeblaͤse.

Auf einem Raffinir-Hammerwerk in der Gruͤne bei Iserlohn fiel mir ein Cylindergeblaͤse von außergewoͤhnlicher

Construction auf, dessen Abbildung in Fig. 41 gegeben ist.

Das Geblaͤse enthaͤlt nur einen einzigen, aber doppelt wirkenden

Cylinder. Die Kolbenbewegung wird durch einen verzahnten Rahmen A, A vermittelt, innerhalb dessen das zur

Haͤlfte verzahnte, 2 1/2 Fuß im Durchmesser haltende, Getriebe a sich dreht. Dadurch, daß die Zaͤhne des

Getriebes waͤhrend seiner Umdrehung abwechselnd bald auf der einen, bald

auf der andern Seite mit den Zaͤhnen des Rahmens im Eingriff sind,

erfolgt das Auf- und Niedersteigen des leztern. Von dem Rahmen A, A steigt die Kolbenstange b, c empor, tritt durch die Stopfbuͤchse c in den Cylinder B, B und verlaͤßt

ihn durch die Stopfbuͤchse d. Mit ihrem Ende

e haͤngt die Kolbenstange an einer Kette,

welche an den Bogen eines Balanciers C, D befestigt

ist. Der Zwek des Balanciers besteht darin, mit Huͤlfe eines bei D angebrachten Gegengewichtes das Gewicht des

Rahmens A, A sammt Kolbenstange so weit

auszugleichen, daß der von dem betreibenden Wasserrade zu

uͤberwaͤltigende Widerstand gleichfoͤrmig werde.

Das Geblaͤse arbeitete in der That besser, als ich erwartet haͤtte.

Da die Bewegung langsam ist, und der Rahmen A, A mit

dem Gegengewichte balancirt, so ist mit dem wechselnden Eingreifen des Getriebes

a keine bedeutende Erschuͤtterung

verbunden; und wenn auch eine Abnuͤzung, namentlich an den Endzahnen des

Rahmens und Getriebes, vorauszusehen, und eine etwas schiefe Richtung des

Angriffspunktes gegen die Lage der Kolbenstange nicht zu vermeiden ist, so

scheint mir doch die Anwendung des verzahnten Rahmens gerade in dem vorliegenden

Fall, wo keine zu schnelle Bewegung erfordert wird, nicht zu verwerfen.

(Fortsezung

folgt.)

Tafeln