| Titel: | Ueber die Anwendung des Elektromagnetismus auf Telegraphie; von J. Hülsse. |

| Fundstelle: | Band 69, Jahrgang 1838, Nr. XXIV., S. 85 |

| Download: | XML |

XXIV.

Ueber die Anwendung des Elektromagnetismus auf

Telegraphie; von J.

Huͤlsse.

Aus dem polytechn. Centralblatt 1838, Nr. 31 und

32.

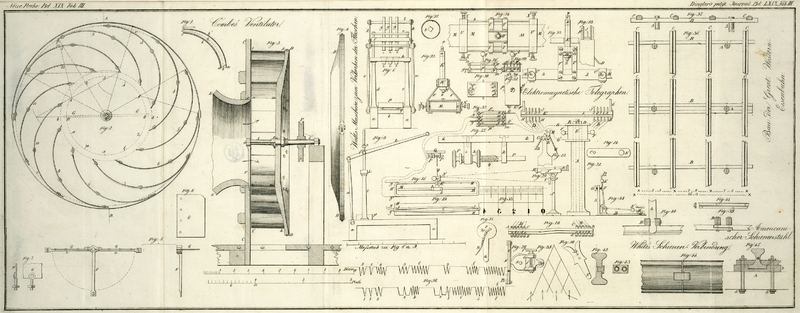

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Huͤlsse, uͤber die Anwendung des Elektromagnetismus

auf Telegraphie.

Die bis jezt eingefuͤhrten telegraphischen Methoden leiden unbeschadet der mit

ihnen verbundenen Vortheile an so wesentlichen Gebrechen, daß man schon

laͤngst auf Mittel bedacht gewesen ist, andere Methoden an die Stelle der

jetzigen treten zu lassen. Kein Mittel scheint aber mit groͤßerer Gewißheit

einen gluͤklichen Erfolg zu versprechen, als die Anwendung der durch Drahte

fortgeleiteten elektrischen Stroͤmungen, welche auf Magnetnadeln einwirken.

Die wesentlichsten Vortheile, welche den elektromagnetischen Telegraphen vor den

gewoͤhnlichen zukommen, sind: daß sie eine angenblikliche Verbindung zweier

noch so entfernten Orte ohne alle Zwischenstationen, ganz unabhaͤngig von

Tageszeit und Witterungszustand ermoͤglichen, ohne die Einrichtung

erforderlicher Zwischenstationen auszuschließen; daß die Mittheilung einzelner

Nachrichten in sehr kurzer Zeit bewirkt werden kann, und daß sie zwischen zwei sich

außen gar nicht weiter auszeichnenden Raͤumen erfolgt; daß sich der Anfang

einer Mittheilung leicht durch einen starken Weker annonciren laͤßt; ja daß

sich sogar die Mittheilungen selbst nicht allein einem mit dem Auge beobachtenden

Beamten, sondern sogar dem Ohre in Form von Toͤnen bemerkbar wachen lassen,

und daß die hoͤchste Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, solche Mittheilungen

am entgegengesezten Endpunkte gleich mechanisch aufgeschrieben zu erhalten. Diese

gesammten Vorzuͤge werden sich deutlicher aus der Beschreibung der bis jezt

ausgefuͤhrten und projectirten Einrichtung dieser neuen Telegraphie entnehmen

lassen, welche wir folgen lassen werden, nachdem wir die geschichtlich

merkwuͤrdigen Entdekungen und Vorrichtungen angefuͤhrt haben, die als

Uebergangsstufen zu der jezigen Einrichtung erscheinen.

Nach dem Mechanics' Magazine 1837, No. 648, S. 160, wird in Youngs

Travels in France (1787, 4. ed.

Vol. I., p. 79) eines gewissen Lomond Erwaͤhnung gethan, welcher eine

gewoͤhnliche Elektrisirmaschine so eingerichtet hatte, daß er durch dieselbe

von dem Zimmer aus, worin sie aufgestellt war, Zeichen in ein benachbartes Zimmer

geben konnte, welche dort an einem mit Hollundermark-Kuͤgelchen

versehenen Elektrometer abgenommen wurden. Unstreitig liegt hier die erste Anwendung

der Reibungselektricitaͤt zur Telegraphirung vor, und zugleich ist eine

mechanische Wirkung der Elektricitaͤt die Vermittlerin der Zeichengebung.

1794 benuzte Reiser nach Voigt's Magazin, Bd. IX., St. 1, den elektrischen Funken zum Telegraphiren

auf folgende Art: er befestigte auf einer Glastafel Staniolstreifen, die mit

Buchstaben bezeichnet wurden, und stellte diese Tafel an dem einen Endpunkte der

telegraphischen Linie auf; am anderen Endpunkte befand sich eine Elektrisirmaschine,

und von dieser gingen bis zum anderen Ende Draͤhte in Glasroͤhren,

welche mit den Enden der Staniolstreifen verbunden waren. Die elektrische Wirkung

der Maschine wurde so auf den Staniolstreifen uͤbertragen, dessen Drahtenden

mit ihr verbunden waren. Ob diese Einrichtung je ausgefuͤhrt wurde oder nur

Idee blieb, ist unbekannt.

1798 errichtete Dr. Salva in Madrid einen

aͤhnlichen Telegraphen (vergl. Voigt's Magazin,

Bd. XI., St. 4.); er hatte die Genugthuung, vor dem Friedensfuͤrst zu

experimentiren, und von dem Infanten Don Antonio bei

Ausfuͤhrung eines bedeutend großen Modells unterstuͤzt zu werden.

Volta's Entdekung der nach ihm benannten Saͤule

brachte S. T. Soͤmmering im Jahre 1808 auf die

Idee, als Erregungsmittel die Beruͤhrungselektricitaͤt zu

waͤhlen, durch deren Anwendung die bedeutende Schwierigkeit der Isolation bei

den Drahtleitungen doch etwas vermindert wurde; eben so entschloß er sich, die

chemische Wirkung dem bloßen Funken beim Geben des Zeichens zu substituiren, weil

die erste beliebig lang unterhalten werden kann, waͤhrend der Funke

ploͤzlich verschwindet; weil selbst die geringste chemische Wirkung, z.B.

Gasentbindung, leicht in die Augen faͤllt, was mit dem Funken, am Tage

weniger deutlich Statt findet; weil es moͤglich war, durch Gasentbindung zwei

Buchstaben auf einmal zu signalisiren, und weil man so nur zwei Draͤhte

(gehoͤrig isolirt) zwischen zwei Orten zu legen braucht, waͤhrend es

beim Funken nach der fruͤheren Einrichtung gewiß Schwierigkeiten darbietet,

ein Seil von 30–40 Draͤhten so zu construiren, daß die einzelnen

Drahte gehoͤrig von einander isolirt sind, um die durch einen Funken sichtbar

zu machende Elektricitaͤt zu leiten.

Soͤmmering construirte einen elektrischen

Telegraphen in Muͤnchen, dessen Einrichtung nach den Denkschriften der

koͤnigl. Akademie der Wissenschaften in Muͤnchen fuͤr das Jahr

1809 und 1810 (Classe der Mathematik und Physik, S. 401–415) folgende war: am

einen Ende befand sich eine Anzahl horizontal liegender Draͤhte, von denen

jeder mit einem Buchstaben oder einer Zahl bezeichnet war; an dem anderen Ende war

ein laͤnglicher schmaler Wasserbehaͤlter aufgestellt, in welchen so

viele Spizen hineinragten, als an dem anderen Ende Drahte lagen; je eine Spize des

einen Endes war durch einen isolirten (umsponnenen) Draht mit einem horizontalen

Drahte verbunden, und trug denselben Buchstaben oder dieselbe Zahl, welche am

anderen Ende angeschrieben war. Am ersten Ende befand sich ferner eine galvanische

Saͤule, deren Pole mit Leitungsdraͤhten versehen waren, die sich mit

den horizontalliegenden Drahten verbinden ließen. Da es nun bekannt ist, daß eine

Wasserzersezung eintritt, sobald von beiden Polen einer solchen Saͤule

Draͤhte in ein Gefaͤß mit Wasser gefuͤhrt werden, indem sich an

dem einen Drahtende Wasserstoffblaͤschen, an dem anderen

Sauerstoffblaͤschen entwikeln, so wird es durch den beschriebenen Apparat

auch moͤglich seyn, zwei Buchstaben von dem einen Ende nach dem anderen zu

signalisiren. Bringt man naͤmlich die Poldrahte der Saͤule mit den

beiden Draͤhten in Verbindung, welche mit A und

L bezeichnet sind, so wird in demselben Augenblike

am anderen Ende bei den mit A und L bezeichneten Stiften Gasentwikelung eintreten.

Die Haupttheile des Soͤmmering'schen Telegraphen

sind auf Taf. III, Fig. 10–17, abgebildet. Fig. 10 zeigt eine obere

Ansicht der Drahtstifte C, E, welche neben einander und

isolirt in dem Stabe A, B angebracht sind; bei C ist jeder dieser Stifte mit einer kleinen Oeffnung

versehen, welche das Ende eines Fortleitungsdrahtes D

aufzunehmen vermag; an dem Ende E der Stifte befindet

sich aber ein groͤßeres conisches Loch, durch welches die Verbindung mit der

galvanischen Saͤule bewirkt wird. Die Draͤhte D, D sind in einiger Entfernung von A, B zu

einem Seile zusammengewunden, in welchem, wenn jeder Draht mit Seide umsponnen ist,

die gehoͤrige Isolirung der einzelnen Draͤhte Statt findet, und auf

dem Stabe A, B sind die einzelnen Buchstaben und Zahlen

aufgetragen, welchen die Draͤhte dienen. – Fig. 14 stellt einen

solchen Stift vom Stabe A, B in groͤßerem

Maaßstabe vor.

Fig. 11Fig. ist auf bezeichneter Tafel nicht vorhanden. ist eine Seitenansicht des am anderen Ende aufgestellten

Wasserbehaͤlters F, G, durch dessen Boden K, L die Stifte H, I gehen,

welche am unteren Ende H mit den Leitungsdraͤhten

D verbunden sind und bei I vergoldete Spizen haben, an welchen die Gasentwikelung Statt findet. Auf

der Außenseite des Gefaͤßbodens K, L sind die

Buchstaben und Zahlzeichen angebracht, welche denen auf A,

B in Fig.

10 entsprechen. – In Fig. 17Fig. ist auf bezeichneter Tafel nicht vorhanden. ist eine solche Spize einzeln in

groͤßerem Maaßstabe dargestellt.

Fig. 12 ist

eine Seitenansicht des Apparates Fig. 10, und Fig. 13 eine

Seitenansicht des Apparates in Fig. 11. In die groͤßeren Loͤcher E, Fig. 12, werden zwei

Vorsteker M und P (in Fig. 16 und

15

besonders abgebildet) mit ihren runden Enden N und Q eingestekt, um die von den Polen der hier nicht mit

abgebildeten Volta'schen Saͤule kommenden

Draͤhte O und R mit

den Stiften C, E zu verbinden. Einer dieser Vorsteker,

z.B. P, kommt von dem positiven, und der andere, M, von dem negativen Pole, und da auf diese Art an dem

anderen Ende jedes Mal in zwei Roͤhren zugleich Gasentwikelung eintritt, so

ist im Allgemeinen festgesezt, daß durch das positive Ende der erste, durch das

negative der zweite Buchstabe bezeichnet werden soll.

Es laͤßt sich aus dem Bisherigen leicht entnehmen, daß sich sehr einfache

Regeln fuͤr das wirkliche Telegraphiren mit diesem Apparate aufstellen

lassen, daß aber der Apparat vorzuͤglich durch die große Menge der zu

legenden Leitungsdrahte und die Notwendigkeit, am anderen Ende mit gespannter

Aufmerksamkeit einer doppelten und dabei noch verschiedenen Gasentwikelungen

entgegenzusehen, an Einfachheit und Bequemlichkeit des Gebrauchs verliert.

Oerstedt's Entdekung vom Jahre 1819, daß ein galvanischer

Strom, neben einer beweglichen Magnetnadel vorbeigefuͤhrt, auf dieselbe wirkt

und sie aus ihrer Gleichgewichtslage ablenkt, gab ein neues Mittel an die Hand,

Zeichen durch galvanische Stroͤme in bedeutender Entfernung hervorzurufen;

Fechner machte daher in seinem Lehrbuche des

Galvanismus (Voß, 1829) S. 269 darauf aufmerksam, daß sich die

elektro-magnetischen Wirkungen der galvanischen Stroͤmung weit

vortheilhafter zur Zeichengebung eignen wuͤrden, als Soͤmmering's Wasserzersezung, und fuͤhrt als Beispiel an,

daß man die Drahte von 24 Multiplicatoren, die in Leipzig aufgestellt waͤren,

bis Dresden fuͤhren und dort mit einer Saͤule abwechselnd verbinden

koͤnnte, um Nachrichten von dort nach Leipzig zu bringen; ja er wagt schon

vorauszusagen, daß vielleicht spaͤter einmal eine solche Verbindung zwischen

dem Centralpunkte einer Regierung und den verschiedenen Unterbehoͤrden

eingerichtet werden koͤnnte, wie sie im thierischen Koͤrper zwischen

dem Centralpunkte des Organismus der einzelnen Glieder und Nerven durch eine dem

Galvanismus verwandte Einrichtung getroffen ist. – Ampère schlug ebenfalls einen auf dem elektro-magnetischen

Multiplicator beruhenden Telegraphen vor, welcher von Ritchie im Modell ausgefuͤhrt

wurde (vergl. Froriep's Notizen, Bd. XXVII., S. 86, Nr.

6). Er befestigte gedrukte Buchstaben in schiklicher Stellung und verdekte sie durch

leichte Schirme aus Kartenpapier. Jeder dieser Schirme war am Ende eines leichten

Holzstaͤbchens befestigt, welches mit einer Magnetnadel versehen und an einem

Faden leicht drehbar aufgehangen war; befand sich die Magnetnadel in der Richtung

des magnetischen Meridians, so waren die Buchstaben von den Schirmen verdekt. Unter

jeder Nadel war ein Multiplicator angebracht, dessen Drahtenden nach dem Orte hin

gefuͤhrt waren, von welchem aus die Nachricht gegeben werden soll. Werden nun

an diesem Orte die Enden eines der Multiplikatoren mit den entgegengesezten Polen

einer Volta'schen Saͤule verbunden, so wird am

anderen Ende die Magnetnadel abgelenkt, der Schirm weggeschoben und der

fruͤher verdekte Buchstabe sichtbar. Nach Ampére sollen die Multiplicatordraͤhte unter einer Chaussee

(also im bewachten Boden) fortgefuͤhrt werden.

Fechner bemerkt zu diesem Vorschlage (Repertorium der

Experimentalphysik, Leipzig bei Voß, 1832, Bd. I., S.

403), daß bei so langen Leitungsdraͤhten, als hier erfordert werden, auf die

Groͤße der Plattenpaare und die Staͤrke der

Leitungsfluͤssigkeit wenig ankommen wuͤrde, dagegen die Wirkung mit

der Zahl der Plattenpaare der Saͤule und mit der Dike der

Leitungsdraͤhte wachsen wuͤrde. Nach seinen Versuchen wuͤrde

eine Saͤule von 107 kleinen Plattenpaaren hinreichen, eine telegraphische

Verbindung auf 10 geographische Meilen Entfernung zu bewirken, und dabei werden

fuͤr jeden Buchstaben uͤber 20 Meilen Drahtlaͤnge

(uͤbersilberten Kupferdrahtes, von dem 1 Fuß unuͤbersponnen 1,95 Gran

wiegt) erfordert.

Baron Schilling von Cannstadt, wirklicher russischer

Staatsrath, beschaͤftigte sich ebenfalls mit der Telegraphie durch

Elektricitaͤt (vergl. Allgem. Bauztg. 1837, Nr. 52, S. 440), und hat das

Verdienst, viel einfachere Vorrichtungen angegeben und einige Schwierigkeiten der

fruͤheren Angaben gehoben zu haben. Ampère

forderte fuͤr jeden Buchstaben einen Multiplicator, also etwa zur gesammten

telegraphischen Verbindung 60 bis 80 Draͤhte; Soͤmmering zwar nur 30 bis 40 Draͤhte; aber Schilling benuzt nur einen einzigen Multiplicator mit

zwei Draͤhten und bringt die telegraphischen Zeichen durch Verbindung von

rechts und links gerichteten Zukungen der Multiplicatornadel hervor. Wird

naͤmlich ein isolirter Metalldraht mehrmals, vielleicht einige hundert Male,

uͤber ein laͤngliches, kastenfoͤrmiges Gehaͤuse

gewunden, und in das Innere dieses Gehaͤuses eine Magnetnadel frei beweglich

gehangen, so wird, wenn man von den beiden Drahtenden A

und B das Ende A mit dem positiven Pole der Volta'schen Saͤule verbindet, das andere, B, mit dem negativen, je nach der Richtung der

Aufwindung des Drahtes (welcher mit der Richtung der Nadel parallel liegt) die Nadel

entweder nach Rechts oder nach Links heftig gestoßen werden, z.B. also nach Rechts;

verbindet man dann das Ende A mit dem negativen, B mit dem positiven Pole, so bewegt sich die Nadel nach

der entgegengesezten Seite, als vorher, also nach Links. Mehrere nach Rechts und

Links in bestimmter Ordnung erfolgende Ablenkungen gelten nun Schilling fuͤr ein einzelnes telegraphisches Zeichen. Da jedoch die

Nadel auf solche Art stark abgelenkt wird und nur nach mehrmals wiederholten

Schwankungen allmaͤhlich zur Ruhe kommt, so brachte Schilling an ihr ein

Platinstaͤbchen mit einer Schaufel an, welche in ein unter der Nadel

befindliches Queksilbergefaͤß tauchte und durch das bewirkte Hemmniß die

Schwankungen der Nadel in Zukungen verwandelte. Um den Beginn telegraphischer

Depeschen anzudeuten, loͤste Schilling auch einen

Weker vor Beginn des Telegraphirens. – Wie viel von diesen Apparaten dem

Baron Schilling eigenthuͤmlich angehoͤrt,

und ob nicht Einiges eine Nachahmung der Apparate von Gauß und Weber ist, welche gleich beschrieben

werden sollen, vermag der Verf. nicht zu entscheiden; daß aber Schilling bereits,

vielleicht mit unvollkommenerem Apparate, vor dem Kaiser Alexander und spaͤter vor Nikolaus

experimentirte, sagt die angefuͤhrte Quelle. – Die im Jahre 1836 von

Jacquin und von Ettinghausen in Wien angestellten Versuche mit einer telegraphischen Linie

uͤber zwei Straßen durch die Luft und unter der Erde des botanischen Gartens

fallen aber offenbar spaͤter als die Errichtung der Goͤttinger

Telegraphen.

Im Jahre 1831 wurde von Faraday die Umkehrung des Oerstedt'schen Versuches entdekt und bekannt gemacht, und

dadurch die galvanische Saͤule durch ein reinlicheres, bequemeres und

stetigeres, so wie sichereres Erregungsmittel fuͤr elektromagnetische

Telegraphenzeichen verdraͤngt und ersezt. Faraday

entdekte naͤmlich, daß, wenn man an einem ruhenden Magnetstabe einen Draht

voruͤberbewegt, in diesem Drahte eine galvanische Stroͤmung erregt

wird, welche nur so lange dauert, als der Draht gegen den Magnet in Bewegung ist,

und die entgegengesezte Richtung in dem Drahte annimmt, sobald dem Drahte selbst die

entgegengesezte Bewegung mitgetheilt wird. Die so erregte galvanische

Stroͤmung kann wieder am einfachsten dadurch bemerkbar gemacht werden, daß

man den bewegten Draht mit einem Multiplicator verbindet und so eine Magnetnadel

bewegen laͤßt, und die Stroͤmung kann vorzuͤglich dadurch

verstaͤrkt werden, daß man viele Theile eines und desselben Drahtes gleichzeitig an dem

Magnet voruͤber bewegt, d.h. daß man den Draht in eine spiralfoͤrmig

aufgewundene Rolle verwandelt, welche uͤber den Magnet geschoben wird.

In dem Vorhergehenden liegen die Grundzuͤge des von dem Hofrath Gauß und dem Professor Wilhelm

Weber in Goͤttingen 1833 ausgefuͤhrten elektro-magnetischen Telegraphen, welcher aus folgenden Theilen

besteht: 1) Apparat zur Hervorbringung des galvanischen Stromes; 2) Apparat zur

Fortleitung; 3) Apparat zur Wahrnehmung der gegebenen Zeichen; 4) Vorrichtung zur

bequemen und augenbliklichen Umkehrung des erregten Stromes. Saͤmmtliche

Apparate sind ihrer Haupteinrichtung nach in Fig. 18–32

dargestellt.

1) Erregungsapparat.

In der Saͤule A befinden sich zwei oder drei

kraͤftige Magnetstaͤbe, deren gleichnamige Pole bei B, C und D sichtbar sind;

uͤber diese Staͤbe, auf der Saͤule ruhend, ist die Rolle E gestuͤrzt, welche aus einem festen

hoͤlzernen Gestelle besteht, um welches in regelmaͤßigen Windungen ein

uͤbersponnener Kupferdraht gewunden ist, welcher, vielleicht noch

vortheilhaft mit Bernsteinfirniß getraͤnkt, aufgewunden werden kann. Die

beiden Enden dieses in einer metallischen Verbindung

befindlichen Drahtes, sind bei G, G' zu sehen; bei F, F befinden sich Griffe, um die Rolle E, welche wegen ihrer Wirkung die Inductionsrolle heißen mag, aufzuheben. Wird nun die Inductionsrolle

aufgehoben, so geht ein galvanischer Strom von G nach

G', da alle einzelnen Drahtwindungen an den

Magnetpolen voruͤberbewegt werden; wird die Inductionsrolle gesenkt und

wieder in ihre fruͤhere Lage gebracht, so geht ein galvanischer Strom in der

entgegengesezten Richtung durch den Draht, naͤmlich von G' nach G. Dieser Strom ist

desto staͤrker, je staͤrker der aus der Verbindung der einzelnen

Staͤbe entstandene Magnet, je groͤßer die Anzahl der Windungen des

aufgebrachten Drahtes ist, und je naͤher dieselben an dem Magnete selbst

liegen. – Ein Erregungsapparat mit Magneten von 120 Pfd. Gesammtgewicht und

einer Inductionsrolle, auf welcher etwa 30,000 Fuß umsponnener Draht aufgewunden

sind, kann fuͤr 300–350 Thlr. hergestellt werden.

2) Fortleitungsapparat.

Die Verbindung der beiden Endpunkte der telegraphischen Linie besteht in zwei

vollkommen isolirt fortgefuͤhrten Draͤhten. Wegen der groͤßern

Leitungsfaͤhigkeit empfehlen sich Kupferdraͤhte vor allen anderen;

Eisendraͤhte muͤssen ungefaͤhr die vierfache Staͤrke der

Kupferdraͤhte haben, um dasselbe zu leisten. Die Staͤrke der

Draͤhte muß mit der Entfernung im geraden und kann mit der Staͤrke des

erregten Stromes im

umgekehrten Verhaͤltnisse stehen. Werden die Draͤhte durch die Luft

gefuͤhrt, so genuͤgt es vollkommen, sie einmal mit gutem

Bernstein-Firniß zu uͤberziehen; angestellten Versuchen zufolge

isoliren sie so sogar bei ganz feuchter Witterung und Regenwetter. Werden die

Draͤhte, was bei Ausfuͤhrung im Großen vollkommen nothwendig scheint,

in die Erde gelegt, so ist es wuͤnschenswerth, daß sie auf bewachtem Boden

liegen, weßhalb sich der Grund und Boden der Eisenbahnen vorzuͤglich zu

Einlegung derselben zu eignen scheint. Jeder einzelne Drahtstrang muß, wenn er auch

aus einzelnen Stuͤcken besteht, als eine rein metallische Fortleitung in

einer umschließenden isolirenden Roͤhre erscheinen; die Verbindungsstellen

einzelner Drahtstuͤke sind daher besonders sorgfaͤltig so

herzustellen, daß sich an den einander zugekehrten Flaͤchen der

Drahtstuͤte keine Zersetzung bildet, welche die metallische Leitung

unterbricht. Um die Drahte vor Ableitung der galvanischen Stroͤmung durch den

feuchten Erdboden zu schuͤzen, duͤrfte es gut seyn, dieselben mit

isolirenden Harzen zu uͤberziehen, welche vorzuͤglich dann gut am

Drahte haften wuͤrden, wenn derselbe erst mit Hanf umsponnen oder in Hanf

eingesponnen wuͤrde. – Der fruͤher einmal

ausgesprochene Vorschlag, die Schienen einer Eisenbahn zur Fortleitung des

Stromes zu benuzen, duͤrfte vorzuͤglich deßwegen

unausfuͤhrbar erscheinen, weil sich die Enden der Schienen nur schwierig

in vollkommen metallische Verbindung sezen lassen, die sorgfaͤltige

Unterhaltung dieser Verbindung an so unzaͤhlig vielen

Zusammenstoßungsstellen aber eine hoͤchst laͤstige Zugabe

fuͤr die Bahnwartung waͤre, und endlich eine Telegraphie in dem

Falle Unmoͤglich scheint, wenn der auf den Schienen ruhende Dampfwagen

die beiden Schienen vielleicht nur momentan metallisch verbindet. –

Die Kosten fuͤr die metallische Verbindung zweier Orte wuͤrden immer

die betraͤchtlichsten der ganzen Anlage, zugleich aber auch der Theil des

gesammten Kostenaufwandes seyn, welcher im directen Verhaͤltniß mit der

Entfernung steht. – Sollte der Kupferdraht in Hanf eingesponnen werden, so

duͤrften 2/5 vom Gewichte des Kupferdrahtes an Hanf erforderlich seyn, wenn

der Kupferdraht 1/2 bis 3/4 Pariser Linien Staͤrke hat, und der Centner Hanf

wuͤrde nebst dem Arbeitslohn fuͤr das Umspinnen fuͤr 36 Thlr.

berechnet werden koͤnnen.

3) Der Observationsapparat,

in Fig. 18 im verticalen

Querschnitt, in Fig. 19 zum Theil in oberer Ansicht und in Fig. 20 theilweise in

Seitenansicht abgebildet, besteht aus dem kupfernen Gehaͤuse H, H, um welches ein umsponnener Kupferdraht in vielen Windungen

geschlagen ist, dessen Enden bei g, g' zu sehen und mit

den beiden Fortleitungsdraͤhten in Verbindung gebracht sind; diese

Drahtwindungen zeigt Fig. 19 bei I, I. In der obern Flaͤche des Gehaͤuses

befindet sich eine cylindrische Oeffnung, durch welche der Stab K hindurchgeht, der mittels des Schlittens L, L den Magnetstab M, M

traͤgt. Der Stab K traͤgt den

verstellbaren Spiegel N und haͤngt mittels des

Drahtes O an der Schraube P,

P, welche an Traͤgern der Dekplatte Q

befestigt ist. Der Spiegel N ist so gerichtet, daß sich

an ihm ein Bild der Scala T darstellt, wenn man durch

das Fernrohr R, R in denselben sieht; Fernrohr und Scala

liegen unverruͤkbar auf dem Gestelle S auf.

Sobald der Magnetstab sich ein wenig dreht, noͤthigt er den mit ihm

verbundenen Spiegel N, sich um denselben Winkel zu

drehen, um welchen er sich selbst drehte; dabei wird aber ein anderer Scalentheil

der Scala T durch das Fernrohr gesehen werden, als

fruͤher, und es laͤßt sich somit leicht uͤbersehen, daß eine

nach Rechts oder Links gerichtete Zukung des Magneten fuͤr den durch das

Fernrohr sehenden Beobachter bewirken wird, daß er glaubt, die Scala bewege sich

nach Links oder Rechts. Dieß ist im Allgemeinen die Art der Beobachtung der

telegraphischen Zeichen, welche von der Beobachtung der Intensitaͤt des

Erdmagnetismus und der Declinationsvariationen am Gauß'schen Magnetometer entlehnt ist.

Was nun die Einrichtung der einzelnen Theile anbelangt, um ihrem Zweke

gehoͤrig entsprechen zu koͤnnen so zeigt sich zuerst, daß das kupferne

Gehaͤuse H, H mit seinen Drahtwindungen und

Magnetstabe eigentlich ein im Großen ausgefuͤhrter Multiplicator ist. Gauß empfiehlt vorzuͤglich deßhalb das

Gehaͤuse aus Kupfer zu fertilgen, weil es so als Daͤmpfer wirkt; es beruhigt naͤmlich den schwingenden

Magnetstab durch seine inductorische Wirkung. Sollen naͤmlich Zukungen des

Magnetstabes deutlich wahrgenommen werden, so muß derselbe ploͤtzlich nach

einer Seite zu gehen, sogleich zuruͤkkehren und selbst durch eine mehrmals

auf dieselbe Art wiederholte Bewegung nicht zu so großen, laͤnger andauernden

Schwingungen veranlaßt werden. Einestheils erreicht man dieß dadurch, rolle schnell

nach einander hebt und senkt, so daß zwischen Hebung und Senkung nur ein

hoͤchst geringer Bruchtheil einer Secunde liegt; dadurch wird naͤmlich

der Magnetstab ploͤzlich etwas nach Rechts und augenbliklich eben so stark

nach Links gestoßen, wo der leztere Stoß die Bewegung sogleich aufhebt, welche in

Folge des ersten, wenn er allein Statt gefunden haͤtte, eingetreten

waͤre; das Gesammtresultat ist daher nur eine kleine Bewegung nach Links;

aber selbst durch diese kleine Bewegung ist der Magnetstab aus seiner

Gleichgewichtslage gekommen, und strebt, durch Schwingungen dieselbe zu erreichen;

solcher Schwingungen wird er nun sehr viele machen, sobald kein aͤußerer

Einfluß Statt findet, und er koͤnnte durch dieselben sogar eine bestimmte

Zukung undeutlich machen; hier wirkt nun das kupferne Gehaͤuse; der bewegte

Magnet erregt naͤmlich in demselben einen galvanischen Strom von der Art, daß

er auf den Magnet den Einfluß aͤußert, seiner jedesmaligen Schwingung

entgegenzuwirken. Die Wirkung eines solchen Daͤmpfers ist sehr

uͤberraschend. Ein Stab ohne Daͤmpfer macht, aus der

Gleichgewichtslage gebracht, Hunderte von Schwingungen, bevor er zur Ruhe kommt; ein

Stab mit Dampfer hat seine Gleichgewichtslage nach drei bis vier Schwingungen

erreicht.

Der Schlitten L, L, auf welchem der Magnetstab M, M ruht, ist in Fig. 22 in der

Endansicht, in Fig.

23 in der vorderen und in Fig. 24 in der oberen

Ansicht abgebildet. Er hat an seinen beiden Enden bei U,

U Blechverstaͤrkungen und ist in der Mitte durch die Traͤger

V, V mit dem durchlochten Oberstuͤk W verbunden. An den vier Enden gehen durch die Seiten

der Blechverstaͤrkungen U vier Justirschrauben

X, X hindurch, durch welche der Magnetstab M in einer solchen Lage befestigt wird, daß seine

magnetische Achse parallel mit der Hauptrichtung der Drahtwindungen I, I laͤuft, und daß sein Schwerpunkt, so wie der

Schwerpunkt des Schlittens, genau senkrecht unter dem Aufhaͤngepunkte liegt.

Der Cylinder K ist unten mit einer Verstaͤrkung

Y versehen, mit welcher er unter W greift und den Schlitten traͤgt. Da K cylindrisch ist, so kann auch W in jeder Lage auf Y ruhen und der Schlitten

so gedreht werden, daß eine gerade Stellung der Richtung des Magnetstabes dadurch

ermoͤglicht ist. K selbst ist durchbohrt und

gestattet dem Drahte O Durchgang, welcher mit dem

keilfoͤrmigen Ende Z den Cylinder K traͤgt. Der Stab K

ist bei a vierkantig gearbeitet, so daß an dieser Stelle

die Scheibe b (in Fig. 27 besonders

abgebildet) aufgestekt werden kann, welche an ihrer cylindrischen

Seitenflaͤche mit Zaͤhnen versehen ist, die sich fuͤr den

Eingriff einer Schraube ohne Ende eignen. Ueber diesem vierkantigen Stuͤke

a befindet sich wieder ein cylindrisches

Stuͤk des Stabes K, auf welches der in Fig. 26

abgebildete Spiegel nebst Gestell mit der Oeffnung d

geschoben werden kann, so daß er drehbar ist. An dem Gestelle e, e befindet sich auf der einen Seite der Spiegel N angeschraubt, an der andern Seite die Schraube f,

f so angebracht, daß dieselbe in die vorher erwaͤhnte Scheibe b einzugreifen vermag. Bei g

ist außerdem noch ein mit e verbundenes

Huͤlfsgewicht angedeutet, um den Schwerpunkt des Spiegels nebst Gestell in

die Umdrehungsachse zu ziehen. Beim Aufschieben dieser Vorrichtung kann dem Spiegel,

dessen Ebene irgend einen beliebigen Winkel mit der Richtung der Drahtwindungen I, I macht, die ungefaͤhre Richtung gegen das Fernrohr gegeben

werden, welche dann mit Huͤlfe der Schraube f, f

genauer bestimmt wird.

Die obere Befestigung des Drahtes O stellt Fig. 25 im

groͤßern Maaßstabe vor. Von der an der Deke befestigten Platte Q, Q gehen die beiden Traͤger i und k aus; i ist mit einer Mutterschraube, k mit einem cylindrischen Loche versehen. Durch beide Oeffnungen geht die

Schraube P, P, in deren Gewinde der Draht O eingelegt ist, und welche, wenn sie nach der einen

oder andern Richtung umgedreht wird, eine Verlaͤngerung oder

Verkuͤrzung des Aufhaͤngedrahtes bewirkt, ohne den

Aufhaͤngungspunkt zu verruͤken, da sie sich selbst in der

Mutterschraube i weiter fortschraubt. Die Mutter h dient zur Befestigung der Stellung der Schraube. Durch

diese Aufhaͤngung wird es moͤglich, dem Magnetstabe M, M innerhalb seines Gehaͤuses eine solche Lage

zu geben, daß er gleich weit von den oberen und von den unteren Drahtwindungen

entfernt ist, in welchem Falle er die groͤßte Gesammtwirkung von beiden

erfaͤhrt.

Ueber das Fernrohr R und Gestell S ist durchaus weiter nichts zu erinnern, als daß es gar nicht

erforderlich ist, daß die Richtungslinie des Fernrohrs parallel mit den

Drahtwindungen liege. – Die Scala T muß so mit

Zahlen versehen werden, daß dieselben im Spiegel als recht geschrieben erscheinen,

wie dieß die Abbildung der Scala Fig. 33 deutlich

macht.

Ein vollkommen eingerichteter Observationsapparat mit 30pfuͤndigem

Magnetstabe, einer Drahtlaͤnge von 30,000 Fuß und kupfernem Gehaͤuse,

kann fuͤr 400–500 Thlr. hergestellt werden und fordert ein Local von

etwa 30' Laͤnge und geringer Breite.

4) Der Commutator oder Gyrotrop nach

Gauß's Einrichtung.

Er ist in Fig.

28 von der Seite, in Fig. 29 von vorn und in

Fig. 31

von oben abgebildet; Fig. 30 ist eine Ansicht

der Dekplatte und Fig. 32 eine Ansicht der Bodenplatte. Er besteht aus zwei Platten nicht

leitenden Holzes, von denen die Bodenplatte l, m mit den

Traͤgern p, p' versehen ist, die oben Zapfenlager

haben, in welchen die Dekplatte n, o mit

Zaͤpfchen drehbar ruht; leztere traͤgt in ihrer Mitte das

Ausschlaggewicht q, welches verursacht, daß, wenn q nur ein wenig uͤber die Mittellinie

hinausbewegt wird, die obere Platte genoͤthigt wird, bis zur

Beruͤhrung mit der untern Platte umzuschlagen. Die untere Platte

enthaͤlt an jedem Ende vier Metallnaͤpfchen, die mit Queksilber

gefuͤllt sind, naͤmlich r, s, t, u auf der einen, v, w, x, y auf der andern Seite; von diesen stehen r und v, s und w, t und x, u und y mit einander in metallischer Verbindung, dagegen v und y mit den

Draͤhten G und G',

welche von der Inductionsrolle E kommen, und s und t mit den

Draͤhten g und g',

welche nach den Multiplicatorwindungen I,I

fuͤhren. Die obere Platte hat an ihrer untern Seite zwei Stiftreihen, welche

den Queksilbernaͤpfchen entsprechen und beim Umschlagen der Platte in

dieselben eintauchen, naͤmlich am einen Ende die Stifte v', w', x', y', am andern Ende die Stifte r', s', t', u'; von diesen Stiften stehen v' und w', x' und y', r' und t', s' und u' mit einander in metallischer Verbindung. –

Nimmt nun der Commutator die Stellung an, daß sich o und

m am naͤchsten sehen, also v' in v, w' in w, x' in x und y' in y taucht, so wird der

von G kommende galvanische Strom durch v nach w und uͤber

s nach g

uͤbergehen und von g' uͤber t, x und y nach G' zuruͤkkehren, d.h. der auf der rechten Seite

eintretende Strom geht auch rechts weiter. Sobald aber der Commutator nun so

gewendet wird, daß sich n und l am naͤchsten stehen, so taucht r' in

r, s' in s, t' in t und u' in u; dann geht der von G

kommende Strom uͤber v nach r, von r' nach r, durch t nach g', und kehrt uͤber g

nach s, s' und u durch u und y nach G' zuruͤk, d.h. der rechts eintretende Strom geht

links weiter. Waͤhrend also in dem Drahtstuͤk von E bis zum Commutator immer ein und derselbe Strom erregt

wird, kommt es auf die Stellung des Commutators an, wie der Strom weiter

fortgefuͤhrt werden soll, ob er auf die eine oder entgegengesezte Art den

Magnetstab umkreisen, d.h. also auch, ob er den Magnetstab nach Rechts oder Links

zum Ablenken bringen soll.

Die Art, wie telegraphirt wird, laͤßt sich aus dem Vorhergehenden leicht

entnehmen. Der Commutator, welcher sich ganz in der Naͤhe der Inductionsrolle

befindet, wird gestellt, hierauf die Inductionsrolle schnell gehoben und gesenkt,

dann, wenn es erforderlich ist, der Commutator gestellt und wieder gehoben und

gesenkt, bis die Anzahl Schwankungen der Nadel erregt sind, durch welche ein Zeichen

gebildet wird; dann erfolgt eine kleine Pause, und das neue Zeichen wird eben so wie

vorher gegeben. Beim Observationsapparate aber sieht der Beobachter ins Fernrohr und

schreibt die Art und Folge der Zukungen der Magnetnadel auf. Um eine Controle dieses

Aufschreibens zu haben, lassen sich eben so gut mehrere Fernroͤhre nach

demselben Spiegel richten, an denen Beobachter von einander unabhaͤngig

beobachten. Sezt man fest, daß fuͤnf Zukungen des Stabes einen Buchstaben

bedeuten sollen, und bezeichnet man mit l eine

Schwankung nach Links, mit r eine nach Rechts, so

koͤnnte etwa:

rrrrr = a

rrrrl = b

rrrlr = c

rrlrr= d

rlrrr = e

lrrrr = f

rrrll = g

rrlrl = i

u.s.w. seyn.

Im Ganzen erhaͤlt man durch die verschiedenen Anordnungen zu 5, welche man mit

den beiden Buchstaben r und l machen kann, 32 verschiedene telegraphische Zeichen, welche fuͤr

Buchstaben und Zahlen hinreichen wuͤrden, und von denen man diejenigen, in

welchen am mehrsten Wechsel zwischen r und l eintritt, fuͤr die gewoͤhnlichsten

Buchstaben waͤhlen wuͤrde, um dadurch bleibende Ablenkungen des

Magnetstabes moͤglichst zu beseitigen.

Der Anfang einer solchen telegraphischen Zeichendepesche laͤßt sich leicht

durch einen Weker andeuten. Fig. 34 gibt die Art an,

wie dieser Weker aufgeloͤst werden koͤnnte. Auf dem Gestelle A, B befindet sich bei C ein

Zapfenlager, auf welchem mit geringer Reibung der Hebel C,

D ruht. Durch die Schraube G, G wird derselbe

in der gezeichneten Lage erhalten, indem sich das Brettchen F des Hebels gegen den Endpunkt der Schraube stuͤzt; wird aber bei

D nur ein geringer Stoß in der Richtung des

angezeichneten Pfeiles gegen den Hebel gefuͤhrt, so geht er uͤber

seine Gleichgewichtslage weg, schlaͤgt um und faͤllt vermoͤge

des Gewichtes E, das sich an ihm befindet, in die

punktirte Stellung, wobei er die Hemmung H, welche den

Weker aufhaͤlt, in die Stellung H'

niederdruͤkt, bei welcher der Weker sein Spiel beginnt. Der Stoß wird dem

Hebel D durch das Ende M

eines in einem Multiplicator befindlichen Magnetstabes mitgetheilt, welcher dadurch

in eine starke Schwankung versezt wird, daß die Inductionsrolle am andern Ende nur

einmal uͤber den Magnet gezogen wird, ohne sich sogleich

zuruͤkzubewegen. Natuͤrlich koͤnnte es in einzelnen

Faͤllen vortheilhaft seyn, das Wekerzeichen mit einem andern Magnete zu

geben, als der ist, welcher die Depesche gibt; man koͤnnte daher, wenn nicht

telegraphirt wird, die Drahtleitung mit dem Wekermagneten verbinden, und nach

geschehener Ausloͤsung des Wekers ein aͤhnliches Zeichen nach der

ersten Station erwiedern und dann erst die Verbindung mit dem Hauptmagneten

herstellen; Manipulationen, die sich alle hoͤchst einfach durch ein Paar

Stuͤke Kupferdraht ausfuͤhren lassen.

Da die ganze Operation des Zeichengebens, wenn man sie auf ihre einzelnen Elemente

zuruͤkfuͤhrt, nur daraus besteht, daß fuͤr jede Schwankung

einmal der Commutator geruͤkt und dann die Inductionsrolle gehoben und

gesenkt wird, so laͤßt sich auch leicht eine Maschine construiren, durch

welche mit Einsezung gewisser veraͤnderlicher Theile, die den Commutatorstand

bestimmen, das Ganze auf eine Kurbelbewegung zuruͤkgefuͤhrt wird. Es

werde z.B. eine Scheibe an ihrem Umfange in 100 gleiche Theile getheilt, jeder

solche Theil mit einem Metallstuͤk belegt, welches sechs von einander

verschiedene Erhoͤhungen und Vertiefungen hat, von denen die ersten

fuͤnf den Commutator durch eine leicht zu erdenkende Einrichtung entweder

nach Rechts oder Links neigen, waͤhrend die sechste denselben in eine solche

Stellung versezt, daß weder das eine noch das andere Ende mit den

Queksilbergefaͤßen des Bodenbrettes communicirt; ferner sey diese Scheibe so

mit einer Kurbel verbunden, daß nach 600 Kurbelumdrehungen die Scheibe einmal

herumgekommen ist, jede Kurbelumdrehung verursache aber eine Hebung und Senkung der

Inductionsrolle: so ist leicht einzusehen, daß die mechanische Operation der

Zeichengebung von einem einfachen Arbeiter verrichtet werden kann, welcher die

Kurbel dreht, und daß nach 600maliger Umdrehung, deren Beendigung durch eine Gloke

angegeben werden kann, oder nach Telegraphirung von 100 Buchstaben eine neue

Scheibe, oder eine Scheibe mit neuer Umfangsbelegung fuͤr die

naͤchsten hundert Buchstaben eingelegt werden muß. Der Observator wird aber

jedesmal nach fuͤnf Zukungen der Nadel eine Pause von der Dauer einer Zukung

bemerken, wodurch das Ende eines Buchstabens angedeutet wird; eben so ließe sich

leicht eine Methode zur Signalisirung des Endes eines Wortes einrichten. Eine solche

Maschine forderte zu ihrer Bedienung außer dem mechanischen Arbeiter einen zweiten

Beamten, welcher die Stelle eines Sezers vertritt, indem er die Buchstaben der zu

gebenden Nachricht abliest und durch Typen auf dem Scheibenumfange

repraͤsentirt. Die Idee zur Haupteinrichtung von solchen Telegraphirmaschinen

wurde dem Verfasser von Hrn. Professor Wilhelm Weber mitgetheilt. Da nun elektrische

Stroͤmungen nach Wheatstone's Untersuchungen

groͤßere Geschwindigkeit als das Licht haben, folglich keine Zeit zwischen

Geben und Wahrnehmen des Zeichens verstreicht, so ist die Geschwindigkeit, womit

Depeschen durch den elektromagnetischen Telegraphen verbreitet werden

koͤnnen, wenigstens die eines gewoͤhnlichen Sezers, kann aber bei

weitem groͤßer werden, sobald man mit den telegraphischen Zeichen nicht

Buchstaben, sondern stenographische Zeichen andeutet.

Was nun speciell die in Goͤttingen aufgestellten elektromagnetischen Apparate

betrifft, so wurde im Jahre 1833 durch Professor

Weber vom physikalischen Cabinet aus uͤber die

Haͤuser der Stadt hin bis zur Sternwarte eine doppelte Drahtverbindung von

fast 7000 Fuß Laͤnge gefuͤhrt (vergl. Goͤtting. gelehrt. Anz.

1834, Nr. 128). Der Draht war groͤßtentheils Kupferdraht von der im Handel

mit 3 bezeichneten Nummer, wovon eine Laͤnge von 1 Meter 8 Gramme wiegt. Der

Draht des Multiplicators im magnetischen Observatorium ist uͤbersilberter

Kupferdraht Nr. 14, wovon 2,6 Meter einen Gramm wiegen. Die Laͤnge des

Magnetstabes ist 610 Millien, seine Breite 37, seine Dike 10 Millien, und 4 Pfd.

Gewicht; er haͤngt von der Deke des Saales an einem 200 fachen 7' langen

ungedrehten Seidenfaden, welcher eine Torsionskraft = 1/900 der Tragkraft des

Magnetstabes besizt, waͤhrend ein Metalldraht von gleichem

Tragvermoͤgen eine zehnmal staͤrkere Torsionskraft besizen

wuͤrde. Der Multiplicator besizt 200 Windungen mit 1100 Fuß

Drahtlaͤnge. Ein Plattenpaar von einem Zoll im Durchmesser brachte bei

Anwendung von bloßem Brunnenwasser die zur Telegraphie erforderlichen Schwankungen

hervor. – Ein anderer Multiplicator in der Sternwarte hat 270 Windungen von

2700 Fuß Drahtlaͤnge und einen Magnetstab von 25 Pfund aus Uslarschem

Gußstahl von 4' Laͤnge, 3'' Breite und 1/2'' Dike; er hing erst an einem 16'

langen 1000 fachen Seidenfaden, spaͤter an einem Stahldrahte (vergl.

Goͤtting. gelehrt. Anzeig. 1835, Nr. 36).

Obgleich sich schon mit hydrogalvanischer Erregung das Telegraphiren ganz gut

bewaͤhrt hatte, so erlangte es doch erst den Grad der vorher beschriebenen

Vollkommenheit durch Gauß's Construction einer

Inductorrolle im Jahre 1835 (vergl. Schumachers Jahrbuch

fuͤr 1836, S. 41), welche, im Lichten etwa 4 Zoll weit, 3537 Windungen eines

3600' langen, mit Seide uͤbersponnenen Kupferdrahtes enthaͤlt; die

inducirenden Magnete sind zwei Gußstahlstaͤbe, jeder von 25 Pfd. Gewicht, die

zu einem verbunden sind. Die gesammte Kette, durch welche der galvanische Strom

umzulaufen genoͤthigt ist, betraͤgt etwa 1/2 deutsche Meile in ihrer

Gesammtlaͤnge. – Von dem oben beschriebenen Daͤmpfer ist die

erste Notiz in den Goͤttinger gelehrten Anzeigen, 1837, Nr. 173, gegeben. Die

genaue Beschreibung und Abbildung der Vorrichtungen aber, welche, aͤhnlich

den hier beschriebenen, aber mit mehr zusammengeseztem Detail, zum Beobachten der

magnetischen Abweichung und zur Beobachtung der Staͤrke des Erdmagnetismus

dienen, die das eigentliche Magnetometer zusammensezten, finden sich in C. G. Gauß's und W. Weber's

Resultaten aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins im Jahre 1836

(Goͤttingen 1837).

Waͤhrend Gauß die Erregung und Fortleitung der

Zeichen auf das

einfachste Princip gegruͤndet, Weber sogar eine

mechanische Vorrichtung fuͤr das Erste angegeben hatte, blieb es dem Prof.

Steinheil in Muͤnchen vorbehalten, die Art der

Beobachtung speciellen Versuchen zu unterwerfen, und einen bis jezt nur (in der

Augsb. Allgem. Zeitung, 1838, Nr. 89 bis 91 der außerordentlichen Beilage, und im

polytechn. Journal Bd. LXVII, S. 388

beschriebenen Apparat zu erfinden, durch welchen der elektromagnetische Telegraph

als vollendet erscheint. Aus den von Nicht-Technikern aufgestellten

Beschreibungen laͤßt sich nur so viel entnehmen, daß es Steinheil gelungen ist, kleinen Haͤmmern durch den Magnetstab

Bewegung mitzutheilen, welche entweder einen tiefen oder einen hohen Ton

hoͤren lassen, je nachdem eine Schwingung des Magnetes nach der einen oder

nach der andern Seite erfolgt; hiedurch wird das Sehen durchs Fernrohr entbehrlich

gemacht und ein Aufzeichnen der Signale von einer beliebigen Anzahl Personen

moͤglich; die Signale selbst sind so gewaͤhlt, daß sie Aehnlichkeit

mit den großen Buchstaben des lateinischen Alphabets haben; so bedeutet z.B.

tief-hoch-tief ∴ das A,

hoch-tief-hoch ∵ das V,

hoch-hoch-tief-tief ¨ ‥ das Z u.s.w. Aber zu einem wirklichen Telegraphen machte Steinheil die Vorrichtung

noch dadurch, daß er außer den Haͤmmern auch Stifte bewegen ließ, welche in

Naͤpfchen mit Oelfarbe tauchen und dann je nach der Bewegung des Magnetstabes

Punkte auf einen neben ihnen durch ein Uhrwerk vorbeibewegten Papierstreifen machen.

Die einzelnen Punkte gruppiren sich in ihrer Aufeinanderfolge dann zu der wirklich

geschriebenen Depesche; z.B. wuͤrden die drei vorher angegebenen Buchstaben

sich so aneinander reihen: ∴ ∵ ¨ ‥ . Welchen Mechanismus

der Erregung Steinheil anwendet, ist aus den oben

angegebenen Quellen nicht zu errathen; die eine spricht von einer mit den

Ausgaͤngen der Drahte umwundenen Scheibe (worunter jedenfalls der Inductor zu

verstehen ist), die andere von einem Balancier, welcher nach einer halben Umdrehung

ein Zeichen gibt. – Uebrigens hat Steinheil eine

Wohnung in der Lerchenstraße mit dem physikalischen Cabinet in Muͤnchen durch

eine 6000' lange Eisendrahtverbindung, die Werkstaͤtte der Akademie mit dem

leztern durch eine 1000' lange Eisendrahtverbindung, und die Sternwarte zu

Bogenhausen durch eine 3000' lange Kupferdrahtverbindung mit einander in

Communication gesezt. Alle Drahtleitungen endigen sich in einer im physikalischen

Cabinet angebrachten Buͤchse, wo die verschiedenen Drahte nach Erfordern mit

einander verbunden werden koͤnnen.

In Deutschland scheint somit die erste praktische Idee zum elektromagnetischen

Telegraphiren entstanden und bis zur groͤßten Anwendbarkeit ausgebildet zu

seyn (daß sich Mechanikus Popp in Eßlingen mit dem Modell eines

elektromagnetischen Telegraphen beschaͤftigt, fuͤhren wir nur als

Notiz an), waͤhrend das Vaterland des Maschinenwesens, England, die deutschen

Erfindungen gaͤnzlich zu ignoriren und gleichzeitig mit Deutschland einen von

lezterem laͤngst verlassenen unpraktischen Weg zu betreten scheint. Englische

Journale (The Scotsman, The morning chronicle, Dec. 30,

1837; Mech. Mag. 1837, Nr.

746, Nr. 751 etc.) erwaͤhnen des Telegraphen von Alexander, welcher, im Modell ausgefuͤhrt, weiter nichts als die

Ampère'sche Idee ist, mit dem einzigen

Unterschiede, daß bei dreißig zu gebenden Zeichen dreißig Hinleitungsdrahte und ein

gemeinschaftlicher Ruͤkleitungsdraht Statt finden. Ein Correspondent des Mechan. Magazin will diesen Mechanismus dadurch

vereinfachen, daß er jede Magnetnadel fuͤr zwei Buchstaben gebraucht, indem

sie nach Rechts gehend den einen, nach Links gehend einen andern entbloͤßt.

Der Erregungsapparat ist hier immer hydrogalvanisch, und eine leicht in ihrer

Einrichtung zu denkende Claviatur seze die ganze Vorrichtung in

Thaͤtigkeit.

Wheatstone ist (nach der Leipz. Allg. Zeit. 1838, Nr. 47)

immer noch auf einem sehr zusammengesezten, wenn auch vor dem vorigen einfacheren

Wege, wenn er vier Inclinationsnadeln an dem einen Ende in Drahtwindungen als

Multiplicatoren aufstellt, und acht von einander durch Kautschuk-Ueberzug

getrennte Draͤhte zu einem Seile zusammenwindet, welches die Verbindung der

beiden Stationen bewirkt. Jeder einzelne Multiplicator ist mit einem Commutator

versehen, und zur Ablenkung der Nadeln wird Hydrogalvanismus gebraucht. Seine Nadeln

geben durch die verschiedene Neigung ein Zeichen folgender Art: //// oder //∧

oder //∨ u.s.w. Nimmt man dazu die indifferente Stellung der Nadeln (die

senkrechte), so ergibt sich allerdings eine große Anzahl Formen fuͤr Zeichen;

doch ist die ganze Vorrichtung nicht im Mindesten einfach und sieht dem

eigentlichen, jezt gewoͤhnlichen Telegraphen noch sehr aͤhnlich.

––––––––––

Der vorhergehende Aufsaz war bereits dem Druke uͤbergeben, als mir noch die

folgenden Notizen uͤber den elektromagnetischen Telegraphen zugingen:

Im Jahre 1816 sprach sich in einem Briefe, welcher in Thomsons

Annals of Philosophy, Vol. VII, p. 162, abgedrukt ist,

Dr. John Redman Coxe, Prof. der Chemie zu

Philadelphia, dahin aus, daß man den Galvanismus zur telegraphischen Verbindung

benuzen koͤnne; er beklagt sich, daß uͤber Fortleitung galvanischer

Stroͤmungen durch Draͤhte sehr wenig Versuche angestellt werden seyen,

und schlaͤgt

als speciell anzuwendendes Mittheilungsprincip die Zersezung von Wasser oder

Metallsalzen in verschiedenen bestimmt angeordneten Gefaͤßen vor, die

noͤthigenfalls stationsweise eine Depesche fortbringen sollten. Im Ganzen ist

die Idee, wenn auch hoͤchst wahrscheinlich unabhaͤngig entstanden,

dieselbe, welche Soͤmmering vollkommener

entwikelte. Mech. Magaz. Nr. 757, p. 333.

Das Mech. Mag. Nr. 754, p.

261 sq. erwaͤhnt, wenn auch unvollstaͤndig

und zum Theil falsch aufgefaßt, die Einrichtung des elektromagnetischen Telegraphen

von Gauß und gibt dann an, daß Cooke im Verein mit Prof. Wheatstone im Junius

1837 ein Patent auf ihre Telegrapheneinrichtung genommen haben. Aus der dann

gegebenen kurzen Beschreibung ergibt sich, daß die Zeichen durch asiatische

Doppelnadeln, die vertical mit horizontalen Achsen angebracht sind, und von denen

drei oder vier oder mehrere neben einander stehen, gegeben werden. Die Nadeln werden

einzeln oder zusammen nach der einen oder andern Seite bewegt, und durch ihre

Stellung z.B. der Buchstabe bezeichnet, welcher in Fig. 35 am

Durchkreuzungspunkte der entsprechenden Richtungen steht.

Quetelet gibt in: La France

industrielle 1838, 5. April, p. 3, an, daß Wheatstone durch seine Versuche uͤber die

Bestimmung der Geschwindigkeit der Elektricitaͤt, die er vor 5 Jahren

anstellte, zur Construction des Telegraphen veranlaßt worden sey; es koͤnnten

durch seine Einrichtung 30 Zeichen in der Minute gegeben werden, und einige Zeichen

ließen sich sogar zu zweien auf einmal geben. Mit 5 Leitungsdraͤhten, welche

auf 5 Nadeln wirken, ließen sich, je nachdem man 1, 2, 3 etc. Nadeln zugleich in

Thaͤtigkeit seze, uͤber 200 verschiedene Zeichen geben. Auf der

Eisenbahn von London nach Birmingham ist ein Versuch zwischen zwei 1 1/2 engl.

Meilen entfernten Punkten angestellt worden, welcher eben so befriedigend ausfiel,

als ein anderer, bei welchem, ohne die wirkliche Entfernung zu vergroͤßern,

nur ein Leitungsdraht von 20 engl. Meilen Laͤnge angewendet wurde. Bei dem

leztern Versuche wurde Wheatstone durch Cooke unterstuͤzt, welchem alles das

uͤbertragen werden wird, was sich auf Ausfuͤhrung telegraphischer

Linien in England bezieht. Der Leztere hat zwar selbst einen eigenen elektrischen

Telegraphen erfunden, jedoch denselben Zu Gunsten der Wheatstone'schen Einrichtung wieder aufgegeben. Immer ist aber Wheatstone's Telegraph noch ein hydrogalvanischer; die Stroͤmung wird durch Plattenpaare und

feuchten Leiter erregt, und man benuzt diese Stroͤmung zu einer Allarmvorrichtung eigenthuͤmlicher Art; bevor

naͤmlich die Stroͤmung auf die Magnetnadeln wirkt, aͤußert sie

ihre Wirkung auf einen hufeisenfoͤrmigen, mit Drahtwindungen versehenen Elektromagneten, welcher

den Hammer der Allarmgloke bewegt. – Zur Hervorbringung der Stroͤmung,

von welcher die Zeichen abhaͤngen, bedient sich Wheatstone gewoͤhnlich eines Plattenpaares von der Groͤße

eines Quadratdecimeters, und nur bei sehr feuchtem Wetter wendet er eine

groͤßere Platte an. – Die Telegraphen von Alexander in Edinburgh, Davy in London, Gold in Leamington, Prof. Morse in Newyork und Anderer werden als durch Mittheilungen Wheatstone's hervorgerufen, von Quetelet bezeichnet.

Davy's Telegraph scheint nach dem Mechan. Mag. Nr. 754, p. 261 etc., Nr. 756, p. 296 und Nr. 758, p. 327, aus den

unvollkommenen Berichten mehrerer Beobachter eine Einrichtung zu haben, wie wir sie

oben zu beschreiben Gelegenheit hatten. Jeder Buchstabe wird durch eine Magnetnadel

verdekt oder gezeigt; so viel Buchstaben, so viel Drahtleitungen; das

Eigenthuͤmliche Davy's scheint zu seyn, daß die

Buchstaben nach Wegnahme der sie verbergenden Schirme, durch eine dahinter

angebrachte Vorrichtung erleuchtet erscheinen.

Morse's Telegraph ist von weit groͤßerem Interesse

als der vors hergehende; wir koͤnnen aus dem, was das Mech. Mag. Nr. 757, p. 332, daruͤber

aus dem Franklin Journal enthaͤlt, Folgendes

mittheilen: Morse, Professor an der Universitaͤt

Newyork, hatte vor 5 Jahren den Plan zu seinem Telegraphen schon gefaßt, bereiste

hierauf Frankreich und fing nach seiner Ruͤkkehr an der Ausfuͤhrung

desselben an; im Sept. 1837 war er damit so weit vorgeschritten, daß er Versuche

machen koͤnnte. Wie bei Gauß ist hier nur eine

Fortleitung, und wie bei Steinheil ist zugleich der

Schreibapparat vorhanden, welcher am 4. September 1837 die Depesche Fig. 36 aufschrieb. Die

Zahlen, welche in Fig. 36 beigeschrieben sind, bezeichnen nur die Anzahl Ausbeugungen der

Linie nach der einen Seite; die Ausbeugungen, welche eine einzige Zahl bilden

sollen, sind von den vorhergehenden durch kleine Zwischenraͤume getrennt; die

erste und lezte Schwankung eines Wortes graͤnzen an groͤßere

Zwischenraͤume; mehrere Zahlen zusammen bezeichnen ein Wort nach einem

besonders dazu entworfenen telegraphischen Woͤrterbuchs. In der

vorhergehenden Correspondenz heißt daher:

214

gelungener

36

Versuch

2

mit

58

Telegraph

112

Septbr.

Um anzudeuten, daß eine Schwankung nicht ein

Buchstabenzeichen, sondern eine wirkliche Zahl seyn soll, tritt vor dieselbe eine

nach der entgegengesezten Seile gerichtete Schwankung als Verwahrungszeichen daher bezeichnet das

Ende der telegraphischen Depesche den Monatstag und die Jahreszahl. – Der

hier nicht weiter angedeutete Apparat zum Aufschreiben scheint dem Steinheil'schen aͤhnlich zu seyn; von dem Apparate

zum Geben der Zeichen wird nur angegeben, daß sich in demselben ein Theil befinde,

bei welchem fuͤr jedes zu gebende Zeichen eine besondere Type eingesezt

wird.

Tafeln