| Titel: | Technische Notizen, auf einer Reise durch Belgien und Westphalen gesammelt von Dr. Adolph Poppe. |

| Autor: | Dr. Adolph Poppe [GND] |

| Fundstelle: | Band 69, Jahrgang 1838, Nr. XXV., S. 104 |

| Download: | XML |

XXV.

Technische Notizen, auf einer Reise durch Belgien

und Westphalen gesammelt von Dr. Adolph Poppe.

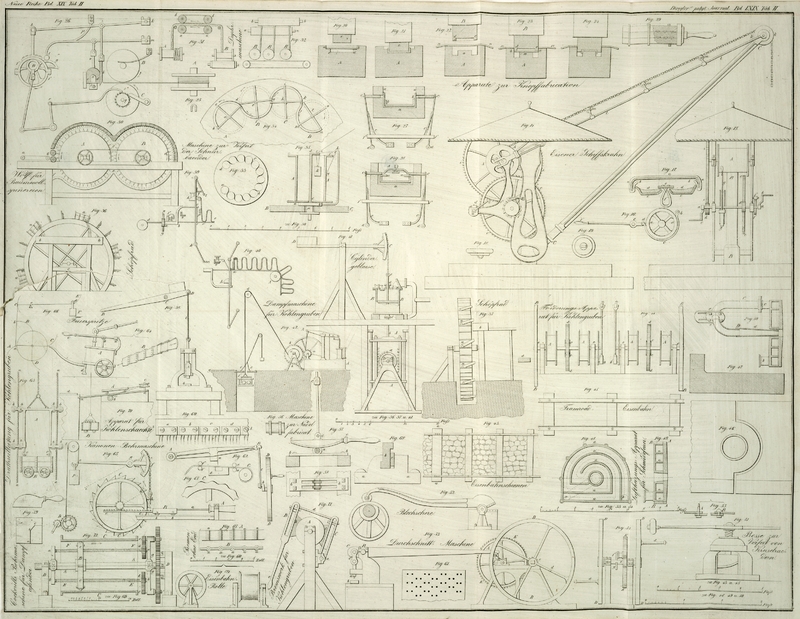

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

(Fortsezung von Bd. LXIX. H. 1, S. 18.)

Adolph Poppe's Notizen aus dem Gebiete der Mechanik.

F. Notizen uͤber die Foͤrderungsmechanik einiger

Steinkohlengruben an der Ruhr. Eisenbahnen. Maschinen- und

Dampfkesselfabrik von Jakobi Haniel und Huyssen in Starkrade und Ruhrort.

Maschinenfabrik von Dinenthal, Deuß und Moll in Muͤhlheim an der

Ruhr.

Kohlengrube Fruͤhlingshaus.

Diese Grube liegt eine Stunde von Witten, am rechten

Ufer der Ruhr. Eine Dampfmaschine von 8 Pferdekraͤften foͤrdert

die Steinkohlen zu Tage, und zwar sogleich in den kleinen Transportwagen, welche

durch Menschenhaͤnde von der Kohlengrube auf einer Eisenbahn nach dem

Abladepunkte an der Ruhr geschoben werden. Die Foͤrderung geschieht aus

einer Tiefe von 400 Fuß innerhalb einer Minute, auch nach Umstaͤnden

innerhalb 45 Secunden. Man haͤngt den leeren, 6 Schaͤffel oder

nahe an 6 Cntr. Steinkohlen fassenden Wagen an das Tau, und laͤßt ihn in

den Schacht hinab, waͤhrend gleichzeitig der volle Wagen emporgehoben

wird. Die Dampfmaschine kann nach der Aussage des Waͤrters in einem Tage

2000 Schaͤffel foͤrdern. Zum Auspumpen des Grubenwassers ist eine

einfachwirkende Dampfmaschine von 36 Pferdekraͤften aufgestellt; ihren

Gang fand ich sehr ungleichfoͤrmig und mit großen Erschuͤtterungen

begleitet.

Kohlengrube Leonore und Nachtigall.

Von dem Foͤrderungsmechanismus dieser von der eben erwaͤhnten,

nicht weit entfernt liegenden Grube wird die Fig. 42, Taf. II,

dargestellte Skizze einen Begriff geben. A, A ist

die Foͤrderungs-Dampfmaschine von 8

Pferdekraͤften; sie bewirkt zunaͤchst die Umdrehung des mit dem

Schwungrad an einer Achse sizenden Getriebes

a, welches in das groͤßere Rad b, b eingreift. Auf jeder Seite des Rades b, b ist an einer und derselben Welle eine

Seiltrommel c angeordnet; von der einen windet sich

das Forderungstau ab, waͤhrend es auf der anderen gleichzeitig sich

aufwikelt. Das Tau laͤuft um eine senkrecht uͤber der

Schachtoͤffnung angebrachte Rolle d, und von

da in den Schacht hinab. Den 200 Fuß tiefen Schacht verschließt eine

Fallthuͤr e, e mit zwei Fluͤgeln, in

deren Mitte ein sechszoͤlliges Loch fuͤr das Tau sich befindet.

Der kleine, 6 Schaͤffel fassende Steinkohlenwagen f steht auf einer am Tauende Hangenden Plattform, und zwar auf einem

Stuͤk Eisenbahn, welches oben an die zum Abladungsplaze fuͤhrende

Eisenbahn e, g paßt. Eine Art Gelaͤnder, das

sich oͤffnen laͤßt, schuͤzt den Wagen f vor dem Abrollen. Wenn die Plattform zu Tage

ankommt, so stoͤßt der gefuͤllte Wagen die Fallthuͤr e, e auf, welche hinter demselben von selbst

sogleich wieder zufaͤllt. Der Maschinenwaͤrter laͤßt nun

die Dampfmaschine nach der entgegengesezten Richtung gehen, damit die Plattform

auf die Fallthuͤr niedersinke. Ein bereitstehender Albeiter

oͤffnet das Gelaͤnder und ein anderer zieht den vollen Wagen auf

die Eisenbahn e, g heruͤber, worauf ein

dritter sogleich einen leeren Wagen an seine Stelle auf die Plattform schiebt.

Ist dieß geschehen, so laͤßt der Maschinenwaͤrter die

Dampfmaschine, welche indessen still gestanden hatte, auf ein gegebenes Zeichen

angeben, worauf sich die Plattform so weit erhebt, daß die Fallthuͤr mit

Huͤlfe von Striken aufgezogen werden kann; gleich darauf sinkt sie mit

dem leeren Wagen hinab und die Fallthuͤr schließt sich wieder. Das

Manoͤvriren mit der Dampfmaschine erfordert große Aufmerksamkeit.

Die Entwaͤsserungs-Dampfmaschine hat

bei 48zoͤlligem Cylinder 60 Pferdekraͤfte. An dem Ende des 18 Fuß

langen Balanciers ist unmittelbar das Pumpengestange eingehaͤngt. Der

Kolbenhub betraͤgt 5 Fuß, die Anzahl der Hube 10 in der Minute, wobei die

Maschine 90 Kubikfuß foͤrdert. Dieses Wasserquantum laͤßt sich

indessen nach Beduͤrfniß auf 130 Kubikfuß steigern.

Eisenbahn.

Von den Gruben Leonore und Nachtigall fuͤhrt eine fuͤr den Pferdezug eingerichtete

Eisenbahn auf die Laͤnge einer Meile nach der Kohlenstraße zwischen Witten und Elberfeld. Ihre

Bauart ist aus Fig. 43 sichtbar. Die Schienen sind prismatisch, 9 1/2. Fuß lang, 3/4

Zoll breit und 1 1/4 Zoll hoch; sie sind auf querliegende, vierkantig zugehauene

Holzbloͤke genagelt, von denen auf jede Schiene 6 kommen. Da, wo die

Enden der Schienen zusammenstoßen, sind staͤrkere Bloͤke a, a untergelegt. Die Koͤpfe der

Befestigungsnaͤgel sind in die obere Flaͤche der Schienen

versenkt. Die Spurweite der Bahn betraͤgt 2 Fuß; zwischen den Schienen

ist der Weg gepflastert. Die oben erwaͤhnten Steinkohlenwagen sind

ungefaͤhr 1 1/2 Fuß breit und 4 Fuß lang; ihre Raͤder haben 12

Zoll Durchmesser und einen 1 1/8 Zoll uͤberstehenden Spurkranz. Ein Pferd

zog 4 solcher Wagen, jeden zu 6 Schaͤffel, also nur etwa 24 Cntr. netto

auf der etwas ansteigenden Bahn. Durch die Kleinheit der Foͤrderwagen

wird der Pferdezug sehr unvortheilhaft, indem die Zugleine mit der Bahn einen

Winkel von 20 bis 25 Grad macht.

Steinkohlengrube Gewalt bei Stehle.

Eine in den Werkstaͤtten von Jakobi und Comp.

in Starkrade erbaute Kohlenfoͤrderungs-Dampfmaschine von 10

Pferdekraͤften, niederen Drukes, foͤrdert 6 Schaͤffel

Steinkohlen in 1 Minute 12 Secunden auf eine Hoͤhe von 71 Lachtern oder

497 Fuß. Waͤhrend dieser Zeit macht die Maschine 61 Hube, wobei sich aber

ihr Gang nach und nach sehr beschleunigt.

Auf diesem Werke fallen besonders zwei große

Wasserfoͤrderungs-Dampfmaschinen, eine zu 60 Pferdekraͤften

aus Luͤttich, die andere zu 100 Pferdekraͤften aus Ruhrort in die

Augen. Die erstere mit 36zoͤlligem Cylinder ist doppeltwirkend, und macht

14 Kolbenhube, jeden zu 3 Fuß, in der Minute. Die Kolbenstange geht durch den

unteren Boden des Dampfcylinders und traͤgt unmittelbar das

Gestaͤnge des Pumpwerkes. Die groͤßere Wassermaschine ist

einfachwirkend mit einem Cylinderdurchmesser von 76 Zoll und einem 30 Fuß langen

Balancier. Sie arbeitet mit 10 Huben in der Minute, und zwar betraͤgt der

Hub des Dampfkolbens am einen Ende des Balanciers 8 Fuß, derjenige des

Pumpwerkes auf dem anderen Ende 7 Fuß. Die Maschine foͤrdert nach der

Angabe des Waͤrters bei jedem Hube 18 Kubikfuß, mithin in einer Stunde

10,800 Kubikfuß Wasser, welches sich oben in solchem Reichthume ergießt, daß es

recht gut zur Betreibung eines Wasserrades benuzt werden koͤnnte.

Steinkohlengrube Kunstwerk.

Diese gleichfalls in der Naͤhe von Stehle liegende Grube hat eine doppelte

Schachtfoͤrderung. Zwei Dampfmaschinen, jede zu 8 Pferdekraͤften,

stehen dicht neben einander und besorgen einen 308 Fuß tiefen Schacht. Fig. 44

zeigt die Anordnung des Foͤrderungsapparates in der vorderen Ansicht.

Unter a, a stelle man sich die Enden der Balanciers

beider Dampfmaschinen vor, welche mittelst der Pleuelstangen a, b zunaͤchst auf die Umdrehung der Getriebe

c, c wirken. Leztere stehen mit den großen

Stirnraͤdern d, d im Eingriffe. Die Achse e, e, worauf das Rad d,

d sizt, enthaͤlt zugleich die Seiltrommeln A, A und das Schwungrad B,

B. Von den Trommeln A aus laufen die

Foͤrderungstaue eben so, wie in Fig. 42, in

schraͤger Richtung nach den hoch uͤber der Schachtoͤffnung

angebrachten Leitungsrollen, und von da in den Schacht hinab.

Die Foͤrderung des Grubenwassers wird durch zwei große Dampfmaschinen, die

eine zu 80, die andere zu 96 Pferdekraͤften, bewerkstelligt. Beide

erhalten ihre Dampfspeisung von drei neben einander stehenden Dampfkesseln,

welche durch eine quere, uͤber sie laufende Roͤhre mit einander in

Communication gesezt sind.

Eisenbahn.

In der Naͤhe von Stehle nahm ich eine kleine, recht gut construirte Tramroad-Eisenbahn in Augenschein, welche von

einem Kohlenbergwerke an die Ruhr fuͤhrt. Die Transportwagen werden von

Menschen geschoben. Mittlere Spurweite der Bahn 1 Fuß 4 Zoll; Laͤnge

jeder Schiene 3 Fuß. Fig. 45 gibt die

Ansicht der Bahn in der horizontalen Projection. Fig. 46 zeigt die

zusammenstoßenden Enden zweier Schienen, und Fig. 47 den

Durchschnitt der Schiene. Sie sind auf querliegende Holzbloͤke genagelt;

da, wo sie zusammenstoßen, endigt sich die eine Schiene in einen Halbkreis,

welcher in die halbkreisfoͤrmige Concavitaͤt des anderen

Schienenendes genau paßt. Diese Verbindungsart ist ohne Zweifel sehr

zwekmaͤßig; denn jede Bahnschiene erfordert nur einen Nagel, daher auch die Unterlagsschwellen nicht so stark zu seyn

brauchen, als wenn die Schienen glatt zusammengestoßen waͤren, in welchem

Falle jeder Querblok fuͤr die Aufnahme zweier Naͤgel eingerichtet

werden muͤßte. Außerdem erhaͤlt die ganze Bahn dadurch, daß die

Schienen mit einigem Spielraums zusammengefuͤgt sind, die erforderliche

Nachgiebigkeit ruͤksichtlich der Laͤngenausdehnung durch die

Waͤrme, ohne daß deßwegen eine Veraͤnderung in der Spurweite zu

befuͤrchten waͤre.

Maschinenfabrik von Jakobi Haniel und Huyssen in

Starkrade.

Aus diesem bedeutenden, mit einer Eisengießerei,

Puddlingsfrischerei und großen Walzwerken in

Verbindung stehenden Etablissement, welches den Namen „Gute Hoffnungshuͤtte“

fuͤhrt, gehen hauptsaͤchlich solche Maschinen hervor, bei welchen

der Cylinder eine Hauptrolle spielt, also Dampfmaschinen, Geblaͤse,

Pumpwerke, sonst aber auch Wasserraͤder, eiserne Krahnen und andere

Apparate. Die groͤßten Dampfmaschinen, namentlich auch jene

maͤchtigen, dem Grubenbaue so unentbehrlichen

Entwaͤsserungsmaschinen, welche den Bergmann vor den eindringenden Fluthen

bewahren, werden hier unter der Leitung geschikter Ingenieurs

ausgefuͤhrt; in einem besonderen Locale sind fortwaͤhrend junge

Techniker mit den Entwuͤrfen von Planen und Zeichnungen

beschaͤftigt. Mehrere rheinische Dampfschiffe haben ihre Maschinen, unter

denen besonders eine mit oscillirenden Cylindern Interesse erregt, aus dieser

Fabrik erhalten; eine Schiffsdampfmaschine mit schiefliegenden Cylindern war

eben in der Arbeit. Eine Gießerei fuͤr feinere Waaren ist gleichfalls in

Betrieb; dahin gehoͤren unter anderen Gegenstaͤnden auch Tische

und Stuͤhle von sehr geschmakvoller und zierlicher Arbeit.

Die Gießerei erhaͤlt ihren Wind von einem durch Dampfkraft bewegten

Cylindergeblaͤse. Der Cylinder der Dampfmaschine befindet sich unter dem

einen, der Cylinder des Geblaͤses unter dem anderen Ende des Balanciers;

außerdem steht ein großes Schwungrad mit dem Balancier in Verbindung. Der

doppeltwirkende Geblaͤscylinder mißt 4 Fuß im Durchmesser, gestattet

einen Hub von 4 Fuß, und liefert, da etwa 30 Hube in der Minute erfolgen, in

dieser Zeit 1500 Kubikfuß Wind, welcher hinreicht, zwei Hohoͤfen zu

speisen. Die Geblaͤsluft wird erhizt. Dieselbe Dampfmaschine treibt

außerdem noch einige Drehebaͤnke.

Beachtenswerth sind die Luftheizungsapparate fuͤr

gewoͤhnliche Schmiedefeuer, welche in einigen

Werkstaͤtten dieser Fabrik eingefuͤhrt sind, und auch fuͤr

auswaͤrtige Herde gefertigt werden. Die wesentlichen Bestandtheile dieses

einfachen Apparates sind Fig. 48 und 49 in

beiden mittleren verticalen Durchschnitten, und Fig. 50 im

horizontalen Durchschnitte nach der Linie x, y

dargestellt. Der Haupttheil, naͤmlich die Erwaͤrmungskammer,

besteht aus zwei senkrechten gußeisernen Platten A,

A und B, B, Fig. 49, welche in

einer Distanz von zwei Zoll parallel zu einander gestellt sind, und wovon die

dikere gegen 1 1/2 Zoll starke Platte A, A vom

Herdfeuer bespuͤlt wird. Durch die an die Hintere Platte B, B angegossenen Scheidewaͤnde a, a, a theilt sich der Raum, den die Platten

einschließen, in mehrere in einander uͤbergehende Kammern. Die Platten

A, A und B, B werden

zusammengeschraubt. Vom Blasbalge aus tritt der kalte Wind bei b, Fig. 48 und 50, in die

Waͤrmungskammer, wird durch die Scheidewaͤnde genoͤthigt,

den durch die punktirte Linie bezeichneten Weg, welcher ihn mit einer

bedeutenden Flaͤche des erhizten Metalles in Beruͤhrung bringt, zu

durchlaufen, und tritt endlich durch die Oeffnung c

in die eigentliche Windleitungsroͤhre C, C,

Fig. 50.

Diese ist umgebogen und endigt sich in eine Duͤse d, welche durch die Heizkammer ins Feuer fuͤhrt. Die

Duͤse d ist in der Act, wie Fig. 50 zeigt, auf

die Windroͤhre gestekt, und es liegt im Zwei einer bequemen Reinigung, daß sie

sich zuruͤkziehen lasse. Deßwegen besteht die Windleitungsroͤhre

C, D aus zwei Stuͤken, wovon das eine

Stuͤk D vermoͤge einer einfachen

Anordnung e, e sich weit genug zuruͤkschieben

laͤßt. Das Roͤhrenstuͤk C

endigt sich naͤmlich in eine ovale Scheibe, an welche die kreisrunde

Scheibe des anderen Roͤhrenendes durch vier Schrauben befestigt wird. Nun

sind aber statt der sonst uͤblichen Schraubenloͤcher zwei lange

Schlize an der ovalen Scheibe angebracht; man darf daher nur die Schrauben etwas

nachlassen, um die Roͤhre D so weit, als die

Laͤnge der Schlize betraͤgt, zuruͤkschieben zu

koͤnnen.

In einer der Werkstaͤtten ist eine 20 Pferdekraͤfte starke

Dampfmaschine mit oscillirendem Cylinder aufgestellt,

welche aͤußerst einfach erscheint, und einen auffallend geringen Raum

einnimmt. Sie treibt mehrere große Maschinen zum Abdrehen und Ausbohren der

Cylinder; der aus ihr entweichende Dampf tritt in eine zweite Dampfmaschine von

gewoͤhnlicher Bauart, und sezt auch diese in Bewegung.

Das Etablissement besizt eine große Metallhobelmaschine zur Herstellung ebener Flaͤchen, welche den

Anspruͤchen, die man in neuerer Zeit an alle mechanischen Arbeiten macht,

ohne Zweifel vollkommen genuͤgt, und fuͤr die Fabrik als ein

unentbehrliches Werkzeug sich bewaͤhrt. Man muß diese Maschine selbst

arbeiten sehen, und die durch sie gebildete Metallebene mittelst eines nach

allen Richtungen angelegten Lineales untersuchen, um sich zu uͤberzeugen,

daß, wenn es auch moͤglich ist, solche vollkommene Flaͤchen durch

Menschenhaͤnde mittelst Meißel und Feile darzustellen, dieß doch nur

unter großem Aufwand an Zeit und Muͤhe geschehen kann. Der glatt zu

hobelnde Gegenstand ist auf einem Schlitten befestigt, und wird unter einem

daruͤber feststehenden Schneidestahle weggezogen; hat der Schlitten das

Ende seiner Bahn erreicht, so beginnt er von selbst sich wieder

zuruͤkzubewegen, wobei der Stahl, ohne zu schneiden, in der eben

gebildeten Bahn gleitet. Sobald der Schlitten an dem Punkte, von welchem aus er

sich zuerst bewegte, angelangt ist, so ruͤkt der Schneidestahl von selbst

um die Breite des jedesmaligen Schnittes zur Seite, um an einer neuen Stelle

angreifen zu koͤnnen. So arbeitet die Maschine automatisch in den ihr

vorgeschriebenen Graͤnzen fort, ruhig, sicher und kaum einer Aufsicht

beduͤrfend. Der Mechanismus, welcher die wechselnden Bewegungen des

Schlittens, so wie auch die stets auf dem richtigen Punkt eintreffenden

Seitenbewegungen des Schneidestahls veranlaßt, ist bewunderungswuͤrdig

scharfsinnig; ich enthalte mich indessen einer ausfuͤhrlicheren

Beschreibung der Maschine, indem das Naͤhere hieruͤber in

groͤßeren Werken, namentliche eine mit sehr schoͤnen Detailszeichnungen

ausgestattete Beschreibung der Metallhobelmaschine in den Verhandlungen des

preuß. Gewerbvereins, Bd. XII., zu finden ist.

Es sind hier auch schon mehrere Kreiselraͤder

nach Fourneyron's Princip erbaut worden; man zeigte

mir die in Fig.

51 abgebildete Presse, welche benuzt worden war, um durch mechanischen

Druk den eisernen Schaufeln ihre Kruͤmmung zu geben. Es ist eine

gewoͤhnliche Schraubenpresse, mit massiv-eisernem Gestelle, deren

Spindel einen langen, mit Schwungkugeln versehenen Hebel traͤgt; a und b sind die beiden

eisernen Preßbaken, deren Endflaͤchen man die von der Theorie

vorgeschriebene Kruͤmmung gegeben hat. Die untere Bake a ist unbeweglich, die obere b laͤuft zwischen Nuten, und wird durch die Schraubenspindel

herabgedruͤkt.

Mit dem Starkrader Etablissement steht ein derselben Firma angehoͤriges,

neu angelegtes Werk in Unterhausen mit einer

Puddlingsfrischerei und Walzwerken in Verbindung, das ich nur fluͤchtig

in Augenschein nehmen koͤnnte. Eine Dampfmaschine treibt im Vereine mit

einem kraͤftigen Wasserrade das Blechwalzwerk, den Hammer und eine

Scheere. Fig.

52 enthaͤlt die Abbildung der lezteren in der Seitenansicht,

welche keiner naͤheren Erklaͤrung bedarf. Das Wasserrad, 24 Fuß

hoch und 6 Fuß breit, mittelschlaͤchtig, ist ganz von Gußeisen; es besizt

4 Kranze, jeder mit 8 Speichen, und 158 Schaufeln.

Dampfkesselfabrik von Jakobi Haniel und Huyssen in

Ruhrort.

Dieses bedeutende Werk vereinigt mit der Dampfkesselfabrication ein fuͤr den Bau der Dampfschiffe bestimmtes Werft. Besonders interessant

ist die Operation des Zusammennietens der

Dampfkessel. Das Ausschlagen der zum Behufs der Nietung wesentlichen kreisrunden

Loͤcher in die gewalzten Eisenblechplatten wird durch eine ungemein

kraͤftige, von drei Maͤnnern bediente Durchschnittmaschine bewerkstelligt. Fig. 53

enthaͤlt die Seitenansicht dieses an Ort und Stelle von mir

abgezeichneten Apparates, Fig. 54 die vordere

Ansicht, von der Seite des Bewegungsmechanismus aus betrachtet. Einer der

wirkenden Haupttheile ist der starke, gußeiserne, ungleicharmige Hebel A, B, C, dessen Drehungsachse bei B in einem soliden Lager liegt, und dessen langer

Arm A, B zum kuͤrzeren B, C im Verhaͤltnisse von 8 Fuß zu 1/2 Fuß steht. Mit dem

kuͤrzeren Arme B, C ist der Schieber, woran

der Stempel a festsizt, durch ein starkes

Zwischengelenk c verbunden. Ein Arbeiter bringt die

am Rande zu durchloͤchernde Eisenplatte zwischen den Stempel a und die Unterlage c;

diese enthaͤlt den staͤhlernen Schneidering oder die Matrize, und

laͤßt sich durch Stellschrauben gehoͤrig richten. Geht nun das

andere Ende A des Hebels in die Hoͤhe, so

erfolgt das Ausschneiden eines kreisrunden Loches in die Metallplatte. Zwei an

Kurbeln arbeitende Maͤnner leiten die Bewegung ein, wobei ihre Kraft

durch folgenden einfachen Mechanismus unterstuͤzt und auf den Hebel A, B, C uͤbergetragen wird.

D, D sind zwei an einer

Achse sizende eiserne Schwungraͤder von 5 Fuß Durchmesser, beide mit

Kurbelgriffen d versehen. Dieselbe Achse

traͤgt ein Getriebe e, welches in das

Stirnrad E, E greift; an der Welle dieses lezteren

sizt der Hebedaumen f, welcher, um die Reibung zu

vermindern, mittelst einer eisernen Rolle auf das Ende A des Hebels wirkt. Da der Durchmesser des Getriebes e zu demjenigen des Stirnrades E sich wie 1 : 9 verhaͤlt, so erfolgt jedes

Mal nach 9 Kurbelumdrehungen, oder wenn man die Dauer einer Umdrehung zu einer

Secunde annimmt, innerhalb 9 Secunden ein Schnitt, wonach in einer Stunde 400

Loͤcher ausgeschlagen werden koͤnnen. Sobald das Hebelende außer

dem Bereiche des Daͤumlings ist, faͤllt der Hebelarm A, B vermoͤge seines Uebergewichtes nieder,

und die nun eintretende Pause, bis naͤmlich der Daͤumling f von Neuem mit dem Hebel in Beruͤhrung

kommt, benuzt der mit dem Durchloͤchern Beschaͤftigte, um die

Blechplatten an einer anderen mit Roͤthelstift schon vorher bezeichneten

Stelle unter den Stempel zu bringen. Es ist uͤbrigens die Einrichtung

getroffen, daß nach Erforderniß in derselben Zeit die doppelte Anzahl von

Schnitten gewacht werden kann. Fuͤr diesen Fall darf man nur zwischen das

als Zapfenlager dienende Stuͤk f, g und das

Rad E, E,

Fig. 54,

bei g noch eine zweite Rolle einsezen; dann muß der

Hebelarm A, B waͤhrend einer Umdrehung des

Rades E, E zwei Mal gehoben werden. Es haͤngt

indessen von der Dike der zu durchschlagenden Platten ab, ob man eine oder zwei

Heberollen anwenden darf. Sind die Platten dik, so kann der Widerstand so

bedeutend seyn, daß, waͤhrend die Rolle mit dem Hebel in

Beruͤhrung ist, das ganze, im Schwungrad concentrirte Bewegungsmoment

verzehrt wird; da nun dieses erst nach mehreren Kurbeldrehungen wieder erreicht

werden koͤnnte, so wuͤrde bei Anwendung zweier Heberollen

wahrscheinlich der Hub eintreten, ehe die zum Durchschlagen des Loches

erforderliche Beschleunigung der Schwungraͤder erreicht waͤre,

weßwegen man es fuͤr rathsam findet, in diesem Falle nur eine Heberolle anzuwenden.

Das Zusammennieten der nunmehr mit den noͤthigen Loͤcherreihen

versehenen Platten nimmt drei Maͤnner und einen Knaben in Anspruch. Der

leztere macht den kegelfoͤrmig gestalteten, 2 1/2 Zoll langen, an der

Basis etwa 4 Linien diken Nietnagel in einer kleinen

tragbaren

Feueresse gluͤhend, und reicht ihn dem einen im Inneren des Kessels

stekenden Arbeiter; dieser treibt ihn durch die Loͤcher der

uͤbereinander gelegten Plattenraͤnder, wie A, Fig. 55, im Durchschnitte zeigt. Darauf haͤmmern die beiden

außerhalb des Kessels stehenden Maͤnner im Takte mit schweren

Haͤmmern auf den hervorragenden Theil des gluͤhenden Nagels los,

schlagen ihn breit und geben ihm die in Fig. 55, B, dargestellte, flach-kegelfoͤrmige

Gestalt, waͤhrend der Arbeiter im Kessel seinen Hammer gleichsam als

Amboß auf den Kopf des Nagels, welcher cylindrisch bleibt, sezt.

Maschinenfabrik von Dinenthal, Deuß und Moll.

Die mit diesem Werke unmittelbar in Verbindung stehende Eisengießerei

beschaͤftigt 4 Kupeloͤfen und einen Flammenofen. Eine

Dampfmaschine von 20 Pferdekraͤften treibt ein Geblaͤse mit zwei Cylindern, eine schoͤne englische Cylinderbohrmaschine und mehrere kleinere mechanische

Apparate. Hinsichtlich der oͤkonomischen Benuzung des Dampfes

duͤrfte wohl diese Fabrik vielen anderen als Muster dienen. Um

naͤmlich von der Dampfmaschine selbst dann noch einen der Consumtion an

Brennmaterial proportionalen Effect zu erzielen, wenn die Bohrarbeiten

waͤhrend des Zurichtens der Cylinder oder das Geblaͤse auf die

Dauer des Gießens eingestellt werden muͤssen, so kann sie durch eine

Kuppelung mit einer gewoͤhnlichen Mahlmuͤhle in Verbindung gesezt werden. Der Apparat, welcher

hier zum Durchschlagen kreisrunder Loͤcher in Eisenblechplatten in

Gebrauch ist, kommt mit dem in der Ruhrorter Dampfkesselfabrik befindlichen der

Hauptsache nach uͤberein; nur wirkt hier anstatt des Daͤumlings

eine excentrische, durch Dampfkraft in Umdrehung gesezte Scheibe auf das Ende

des langen eisernen Hebels. Da, wo zum Behufe des Ausschneidens von Lochern

durch dikere Platten diese Maschine nicht ausreichen wuͤrde, wendet man

eine sehr schoͤn eingerichtete englische Bohrmaschine mit senkrechtem

Bohrer an.

G.Nadel- und Krazenfabrik in Aachen. Einige Notizen

uͤber die Steinkohlegruben Ath und Guley bei Aachen.

Eigenthuͤmliche Feuersprize.

Nadelfabrik von Starz und Comp. in Aachen.

Nachdem der Eisendraht mit Huͤlfe des Schaftmodels und der großen

Schrotscheere in Stuͤke von gleicher Laͤnge aber der doppelten

Laͤnge der Naͤhnadel zerschnitten worden ist, faßt ein Arbeiter

mehrere Tausend solcher Nadelschaͤfte zusammen und stekt sie dicht

zwischen zwei eiserne Ringe. Dieses 3 Zoll im Durchmesser haltende Paket, Fig. 56, Taf. II,

kommt, nachdem es in einem Herde rothgluͤhend gemacht worden ist, unter

eine ganz einfache Maschine, mit welcher alle Nadelschaͤfte vollkommen

gerade gerichtet werden. Fig. 57 und 58

enthaͤlt die Darstellung der wesentlichen Theile dieser Maschine von der

Seite und von Oben betrachtet. Das Schaftbuͤndel a wird auf eine eiserne Platte b, b

gelegt, die auf den Tisch AB geschraubt ist.

Zur Aufnahme beider, das Buͤndel umgebenden Ringe enthaͤlt die

eiserne Platte, wie Fig. 58 zeigt, zwei

Schlize. Auf das Buͤndel a kommt der schwere

eiserne Roller

c, c, dessen untere bogenfoͤrmige

Flaͤche zwei, jenen in der Unterlagsplatte angebrachten Schlizen

entsprechende Einschnitte enthaͤlt, welche die Ringe des

Schaftbuͤndels zwischen sich fassen. Mit Huͤlfe eines Handgriffes

zieht der Arbeiter das Instrument c, c unter

abwaͤrts gerichtetem Druke hin und her, und versezt hiedurch das Paket

a in eine hin- und herrollende Bewegung,

welche das Geradestreken saͤmmtlicher Schaͤfte zur Folge hat.

Damit diese Manipulation mit der erwuͤnschten Sicherheit und

Bequemlichkeit vorsichgehen kann, haͤngt der Roller c, c an einer langen Stange d, d, welche oben verschiebbar durch eine Buͤchse e geht. Leztere oscillirt, damit sie der Bewegung

folgen koͤnne, um zwei Zapfen.

Auf diese Operation folgt, der Steknadelfabrication ganz analog, das Zuspizen der

Schafte an beiden Enden, darauf das Halbiren derselben. Jezt kommen die

zugespizten Nadelschafte in die Haͤnde derjenigen Arbeiter, welche die

Oehre durchschlagen. Obgleich dieses Geschaͤft in der Fabrik selbst nicht

gehandhabt wird, indem der Arbeiter die ihm zugewiesene Quantitaͤt

Nadelschafte mit in seine Wohnung nimmt und dort bearbeitet, so hatte doch Hr.

Starz die ausgezeichnete Gefaͤlligkeit,

einige Maͤnner zu bestellen und unter meinen Augen die zur Bildung der

Nadeloͤhre erforderlichen Manipulationen vornehmen zu lassen.

Zuerst wurde das stumpfe Ende des Schaftes auf einem kleinen Amboße etwas platt

geschlagen und auf diese Weise fuͤr die folgenden Operationen

vorbereitet, sodann nahm der Arbeiter ein spiziges Instrument, sezte es auf die

Mitte des abgeplatteten Theiles und fuͤhrte mit dem Hammer einen leichten

Schlag darauf, um die Stelle zu bezeichnen, wo das Oehr durchgeschlagen werden

sollte. Jezt faßte ein anderer Arbeiter die Nadel bei der Spize, legte ihren

breiten Theil auf ein Bleikloͤzchen, sezte ein meißelartiges Instrument

von sehr feinem Stahl auf die markirte Stelle und schlug durch einen leichten

Hammerschlag das laͤngliche Oehr aus. Hiemit war aber das Oehr noch nicht

vollendet; es mußten noch zwei kleine Rinnen, die sich des leichteren

Einfaͤdelns wegen auf beiden Seiten vom Oehr an gegen die Spize hin ziehen, eingefeilt

werden. Der Apparat, dessen sich der Arbeiter hiezu bediente, besteht aus einem

einfachen Holzkloͤzchen A, Fig. 59, und einer

besonderen Art Feile, oder vielmehr Saͤge B

mit ganz schmaler, sein gezahnter Schaͤrfe. Auf dem Holzkloͤzchen

bemerkte ich zwei erhabene, unter einem stumpfen Winkel an einander

graͤnzende Flaͤchen a, b und b, c. Der Arbeiter faßte die Nadel mit einer Zange

bei der Spize, legte sie so an die Flaͤche a,

b an, daß der stumpfe Theil mit dem Oehre bei b noch uͤber dieselbe hinausragte, und bog sodann diesen Theil

durch einige Schlaͤge mit einem kleinen Hammer nach der Flaͤche

b, c um. Nun koͤnnte er durch ein Paar

Striche mit dem Instrumente B leicht die verlangte

Rinne auf der einen Seite an das Oehr feilen oder sagen. Dieselbe Manipulation

wiederholte der Arbeiter mit der anderen Seite des Oehres; zulezt klopfte er die

Nadel wieder gerade, und rundete ihr stumpfes Ende mit einer Feile etwas ab.

Das Haͤrten, welches jezt an der Reihe ist, wird auf die bekannte Art

vorgenommen, indem man die Nadeln auf einer eisernen Tafel gluͤht, und

gluͤhend ins Wasser wirft. Die aus dem Wasser genommenen Nadeln streut

man, nachdem sie getroknet sind, abermals auf eine eiserne Platte, die von Unten

langsam erhizt wird; zugleich rollt man sie mit einem messeraͤhnlichen,

stumpfschneidigen Instrumente hin und her. Hiedurch will man den Nadeln die

allzugroße, durch das gewaltsame Abloͤschen im Wasser erlangte

Sproͤdigkeit benehmen. Die nun folgenden Operationen, wozu das Rollen der

Nadelpakete in den Scheuerbaͤnken, das Poliren, das Reinigen in heißem

Seifenwasser, das Troknen durch Saͤgmehl u.s.w. zu rechnen ist, weichen

in dieser Fabrik von dem gewoͤhnlichen, mehrfach beschriebenen Verfahren

nicht wesentlich ab, die etwaigen besonderen Vortheile und Geheimnisse aber

wurden natuͤrlich mir, dem Fremden, nicht anvertraut; ich enthalte mich

daher einer weiteren Beschreibung.

Krazenfabrik in Aachen.

Dieses Etablissement liefert die Krazenbeschlaͤge fuͤr Baumwollen- und Wollenspinnerei

sowohl in Form schmaler Blaͤtter als auch in Gestalt langer

Baͤnder, welche auf die Trommeln oder Walzen der Krempelmaschinen schraubenfoͤrmig aufgewunden und befestigt

werden. Die erste mechanische Operation, welcher das in Blaͤtter oder

Bandstreifen zugeschnittene Krazenleder unterliegt, ist das Schaͤlen oder Ebnen auf der Fleischseite, und

hat zum Zwek, die vorkommenden Unebenheiten und Rauhigkeiten zu beseitigen und

dem Leder eine durchaus gleichfoͤrmige Dike zu geben. Man bedient sich hiezu einer

Art Hobelmaschine, eines einfachen Apparates, dessen wesentliche Einrichtung mit

wenigen Worten sich beschreiben laͤßt. Zwei Walzen fassen das Lederband

zwischen sich und leiten es uͤber eine glatte Flaͤche,

uͤber welcher in einer der verlangten Lederdike gleichen Distanz

queruͤber ein scharfes Messer befestigt ist. Das Messer kann durch

Schrauben hoͤher oder niedriger gestellt werden, wodurch der Arbeiter in

seiner Gewalt hat, dasselbe mehr oder weniger angreifen zu lassen, je nachdem es

die Dike des Leders verlangt. Hinter dem Ruͤken des Messers befindet sich

eine fuͤr die Aufnahme des geebneten Leders bestimmte Walze; indem nun

diese Walze durch die bewegende Kraft in Umdrehung gesezt, und auf diese Weise

das Leder zwischen der glatten Unterlage und dem Messer gewaltsam

hindurchgezogen wird, schaͤlt es sich an der oberen Seite ab.

Nachdem das Leder auf diese Weise vorbereitet worden ist, so erfolgt das

Einstechen jener unzaͤhligen feinen Loͤcher, durch welche nachher

die Drahthaͤkchen gestekt werden sollen. Man bedient sich zu dieser

Operation eines mit vielen Spizen versehenen Kammes, dessen Bewegungen aus einem

sinnreichen Mechanismus hervorgehen. Der als Haupttheil dieser Maschine zu

betrachtende Kamm besteht aus einer eisernen Schiene A,

A, Fig. 60, an welche mehrere Stahlplaͤttchen a, b, c, d... festgeschraubt sind. Jedes dieser

Plaͤttchen enthaͤlt 6 feine Spizen, von denen je 2 naͤher

beisammen stehen. Waͤhrend das Leder unter den Spizen langsam

fortruͤkt, bewegt sich die Schiene A, A auf

und nieder, und die Kammspizen stechen bei jedem Niedergang eine

Loͤcherreihe in das Leder. Damit jedoch die nachherige Vertheilung der

Drahthaͤkchen auf dem Krazenleder in einer passenden Ordnung erfolgen

koͤnne, muͤssen die Loͤcher in einer solchen Reihenfolge

eingestochen werden, daß nie ein Loch unmittelbar unter das Loch der

vorhergehenden Reihe kommt. Daher macht der Kamm A,

A waͤhrend seines Auf- und Niedersteigens zugleich eine

hin- und herwechselnde Seitenbewegung, worauf sich die

Loͤcherreihen in der Fig. 61 dargestellten

Ordnung bilden.

Es sind nun zwei Arten solcher Stechmaschinen hier in Gebrauch, naͤmlich

solche, welche schmale Kardenblaͤtter, und

solche, welche Kardenbaͤnder bearbeiten. Von

der lezteren Art wird die Skizze, Fig. 62, einen

beilaͤufigen Begriff geben. A, B ist ein

gußeiserner, um die Achse A drehbarer Hebel, welchem

durch die Umdrehungen des Schwungrades D, D mit

Huͤlfe des Krummzapfens b und der Zugstange

c die auf- und abschwingende Bewegung

mitgetheilt wird. Er traͤgt ungefaͤhr in seiner Mitte den Stechkamm

a. Unter diesem befindet sich eine eiserne

Unterlage d mit einer rinnenfoͤrmigen, zu den

Kammspizen parallellaufenden Vertiefung, in welche die Spizen eindringen,

nachdem sie das Leder durchstochen haben. Das Kardenleder wikelt sich auf eine

Walze C auf; weil die Loͤcher schief durch

das Leder gehen muͤssen, so wird es in schraͤger Richtung, und

zwar ruͤkweise unter dem Kamme weggezogen, wobei die Walzenpaare e, e und f, f als

Leitung dienen. Nach jedem Niedergange des Hebels dreht sich die Walze C so weit um, als die Entfernung der

Loͤcherreihen von einander betraͤgt. Zur Erzielung der oben

erwaͤhnten Seitenbewegungen des Kammes dient ein sinnreicher Mechanismus,

welcher die Achse A, mithin auch den Hebel A, B und den Kamm a in

dem Moment, wo der Hebel seine hoͤchste Stellung erreicht hat, bald nach

der einen, bald nach der anderen Seite hin verschiebt.

Die Maschine zum Durchstechen derjenigen Krazenblaͤtter, welche auf die

Trommeln oder Walzen der Krempelmaschinen parallel zur Achse befestigt werden

sollen, weicht in ihrer Einrichtung von der so eben erwaͤhnten

Stechmaschine etwas ab. Das Leder wird naͤmlich hier in einen eisernen

Rahmen gespannt, und dieser wird unter den Kammspizen auf aͤhnliche

Weise, wie der Klozwagen bei den Saͤgmuͤhlen, fortbewegt. Der Kamm

selbst ist nicht an einen einzigen Hebel, sondern zwischen einen auf- und

niederschwingenden Rahmen befestigt. Die ganze Maschine ist breiter.

Die Verfertigung der Drahthaͤkchen selbst

geschieht außerordentlich schnell auf kleinen Maschinchen, von denen 10 in einer

Reihe auf einem langen Tische stehen. Alle 10 Maschinen werden mittelst Kurbel

und Schwungrad von einem einzigen Weibe in Bewegung gesezt. Jede derselben kann

in einer Minute 100 oder in einer Stunde 6000 solcher Doppelhaͤkchen

liefern; mithin waͤre jene Arbeiterin im Stande, in 8 Stunden mit allen

10 Maschinen 480,000 oder beinahe eine halbe Million Haͤkchen zu

erzeugen. Zwei Stahlwalzen liefern den feinen Krazendraht unter die Vorrichtung,

ein kleines Messer schneidet ein Stuͤk von der erforderlichen

Laͤnge ab, unmittelbar darauf druͤkt ein herabsteigender Vorsprung

dieses Drahtstuͤk in eine Vertiefung hinab und bildet die beiden rechten

Winkel des Doppelhaͤkchens, zulezt biegt eine horizontal hervorspringende

Schiene die beiden Drahtenden stumpfwinklich um; diese 4 Operationen

muͤssen in Zeit von kaum einer Secunde auf einander folgen. Die Maschinen

liefern, je nach dem Bedarf, groͤbere und feinere Haͤkchen.

Einige Notizen uͤber die Steinkohlengruben Ath und

Guley bei Aachen.

Die Kohlengrube Ath, dem Hrn. Kockerill gehoͤrig, liegt eine Stunde von Aachen, bei dem Dorfe

Badenberg. Die Kohlenfoͤrderungsmaschine zu 20 Pferdekraͤften

foͤrdert jedesmal 8 Schaͤffel, der Schaͤffel dort zu 120

Pfund gerechnet. Von der neuen, 120 Pferdekraͤfte starken

Wasserfoͤrderungs-Dampfmaschine, welche aus John Kockerill's Werkstaͤtten in Seraing bezogen wurde, wird verlangt, daß sie in 24 Stunden 100,000

Kubikfuß Wasser auf eine Hoͤhe von 1000 Fuß hebe. Mit dieser Maschine

steht eine eigenthuͤmliche Vorrichtung, Katarakt genannt, in Verbindung, die den Zwek hat, zwischen zwei auf

einander folgenden Kolbenhuͤben Pausen von beliebiger Dauer eintreten zu

lassen.

Die beiden Foͤrderungstaue sind bandfoͤrmig ungefaͤhr 5 Zoll breit und 3/4 Zoll dik; sie

wikeln sich auf ganz schmalen Trommeln, die nur wenig breiter als das Tau selbst

sind, auf, wobei keine Windung neben die andere,

sondern alle auf einander zu liegen kommen. Außer der

groͤßeren Tragfaͤhigkeit und Biegsamkeit gewaͤhren die

bandfoͤrmigen gewebten Taue bei der Schachtfoͤrderung noch den

besonderen Vorzug vor den runden Seilen oder Ketten, daß sie jene nachtheilige

Veraͤnderung des Momentes, welche bei der Foͤrderung mit

gewoͤhnlichen Tauen aus der progressiven Gewichtszunahme auf Seite der

leeren hinabgehenden Tonne und aus der gleichzeitigen Gewichtsabnahme auf Seite

der emporsteigenden vollen Tonne resultirt, ziemlich ausgleichen. Denkt man sich

naͤmlich im Grund des Schachtes eine volle Tonne im Begriff

emporzusteigen und gleichzeitig oben in der Muͤndung des Schachtes eine

leere Tonne im Begriff, in den Schacht zu sinken, so ist das Tau auf der

ersteren Seite ganz abgewikelt und wirkt auf einen kleinen Hebelarm, auf der

leztern Seite aber ganz auf sich selbst aufgewunden, und muß daher hier, als auf

einen weit laͤngern Hebelarm wirkend, angesehen werden. Bei erfolgender

Foͤrderung kann nun allerdings, besonders bei bedeutenden Tiefen, leicht

der Fall eintreten, daß zulezt die leere Tonne und das zunehmende Tau zusammen

die emporsteigende volle Tonne an Gewicht uͤbertreffen; allein nichts

desto weniger wird bei der leztern das statische Moment stets

uͤberwiegend bleiben, weil in dem Maaße, als auf Seite der leeren Tonne

die Last sich vergroͤßert und auf derjenigen der vollen Tonne sich

vermindert, auch die Hebelarme, auf welche die Lasten wirken, einerseits sich

verkuͤrzen, andererseits zunehmen. Es wirkt daher das bandfoͤrmige

Tau dadurch, daß es spiralfoͤrmig sich aufwikelt, bei der

Schachtfoͤrderung in demselben Sinne, wie der Gerstner'sche Spiralkorb.

Die Schachtfoͤrderung auf der benachbarten Grube Guley fand ich durch einen Unfall, der sich kurz vor meiner Ankunft

ereignet hatte, unterbrochen. Das Schwungrad der Foͤrderungsmaschine war

naͤmlich zersprungen, und ein abfliegendes, mehrere Centner schweres

Stuͤk, hatte die ganze Steuerung zertruͤmmert. Die Entfernung des

Grubenwassers bewerkstelligen zwei große Dampfmaschinen, von denen die eine

durch ihre noch aus aͤlteren Zeiten Herruͤhrende Bauart

merkwuͤrdig ist. Besondere Beachtung verdient die Anwendung zweier Drahtseile, welche hier durch den ganzen Schacht

gespannt sind, und als Leitung fuͤr die auf- und niedersteigenden

Eimer die Stelle der gewoͤhnlichen Holzleitung vortheilhaft vertreten.

Die Methode der Drahtseilleitung ist ganz neu, und findet in den benachbarten

Gruben immer mehr Eingang. Fig. 63 zeigt den an

dieser Leitung auf- und niedergleitenden Mechanismus, an welchen die

Foͤrderungswagen gehaͤngt werden. Er besteht aus einem eisernen

Rahmen, A, dessen 4 gabelfoͤrmige Seitenarme

die senkrechten Drahtseile a, a umfassen. Auf jeder

Seite enthaͤlt der Rahmen 4 Frictionsroͤllchen b, b, b.... mit concaver Peripherie, welche die

Drahtseile zwischen sich nehmen. Unten am Nahmen sind zwei Haken c, c angebracht; in diese wird der

Foͤrderungswagen B mittelst zweier

entsprechender Ringe eingehaͤngt.

Die Eisenbahn, welche von der Grube Guley nach dem

Ladungsplaze geht, besteht aus prismatischen, gewalzten Stabeisenschienen von 12

bis 16 Fuß Laͤnge, 21 Linien Breite und 4 Linien Dike, welche von 2 1/2

zu 2 1/2 Fuß auf hoͤlzerne, 2 Fuß lange Bloͤke genagelt sind.

Hundert Lachter dieser Bahn kosteten 148 Rthlr. Die Foͤrderungswagen sind

4 Fuß lang, 1 Fuß breit und fassen 6 Centner Kohlen; sie laufen auf 4

gußeisernen, 1 Fuß im Durchmesser haltenden Raͤdern. Ein solcher Wagen

kommt auf 18 Rthlr.

Eigenthuͤmliche Feuersprize.

Auf der Grube Guley bedient man sich bei vorkommenden Brandfallen der in Fig. 64 in

der Seitenansicht dargestellten Feuersprize, welche

sich vor andern tragbaren Sprizen durch ihre leichte und bequeme

Transportabilitaͤt, so wie durch den eigenthuͤmlich construirten,

sehr biegsamen Schlauch auszeichnet. Der Kasten oder Wasserbehaͤlter A ruht auf zwei Raͤdern und wird von einem

Manne auf dieselbe Weise, wie ein Schiebkarren transportirt. Bei d befindet sich ein eiserner Fuß, welcher an Ort und

Stelle dem Sprizenkasten als Stuͤze dient. Der zu dieser Sprize

gehoͤrige Schlauch C besteht aus einem

handbreiten, spiralfoͤrmig zu einer Roͤhre zusammengewundenen

Lederstreifen, dessen uͤber einanderliegende Raͤnder mit

breitkoͤpfigen Stiften vernietet sind. Die Richtung des Wasserstrahls ist in der Zeichnung

durch Pfeile angedeutet. Der Mechanismus des Drukwerks bietet nichts Besonderes

dar; a, c ist der um die Achse a bewegliche Drukhebel, bei b ist die Kolbenstange eingehaͤngt.

H. Notizen aus Luͤttich und seiner

naͤchsten Umgebung.

Koͤnigliche Kanonengießerei in Luͤttich.

Etablissement von Lamarche und Brain in Ougrée. Eisenbahn mit

geneigter Ebene bei Ougrée. Kohlengrube Val-Benoit. Anonyme

Gesellschaft fuͤr die Fabrication der

Aloë-Taue.

Die Koͤnigliche Kanonengießerei.

Der Ursprung dieses Etablissements, welches unter allen Kanonengießereien des

Continents, hinsichtlich feiner kolossalen Ausdehnung und der Vollkommenheit

seiner Producte den ersten Rang einnimmt, datirt sich vom Jahr 1804, wo es als

Privatunternehmung eines Pariser Mechanikers bereits einen guten Absaz hatte. Da

das Werk jedoch waͤhrend der Kriege wegen seiner noch unbedeutenden

Productivitaͤt den Beduͤrfnissen der damaligen Zeit nicht

entsprach, so brachte es Napoleon an sich und ließ es

in großartigerem Maaßstabe erweitern und einrichten. Die ganze Anlage soll 12

Millionen Franken gekostet haben. Mit dem Kaiserreich sank auch dieses Werk, hob

sich aber vom Jahr 1816 an nach und nach zu einer bisher unerreichten

Hoͤhe; die Regierung hatte seine Reorganisation einem belgischen Officier

von hohen Verdiensten und vorzuͤglichen technischen Kenntnissen, Namens

Huguenin, uͤbertragen. Dieser Mann gab

hier und dort zu wesentlichen Verbesserungen Anlaß, ordnete fuͤr den

Bronzeguß gute Mischungsverhaͤltnisse an, organisirte eine Reihe genauer

Versuche, kurz er trug zu einer rationellen Begruͤndung dieses so

schwierigen technischen Zweiges wesentlich bei. Unter seiner Leitung gingen aus

dieser Fabrik 4000 Feuerschluͤnde hervor, womit die

niederlaͤndische Marine und mehrere Festungen ausgestattet wurden. Seit

der Revolution von 1830 hat das Etablissement an seinem Glanz nichts verloren.

Seine neuesten Verbesserungen verdankt es den gegenwaͤrtigen Director,

Major Frederix, welcher insbesondere die

Darstellung des gußeisernen Geschuͤzes auf einen solchen Grad

vervollkommnete, daß dieses selbst mit den besten schwedischen Eisenkanonen die

Concurrenz bestehen kann. Die Gießerei in Luͤttich ist die einzige,

welche den Guß des bronzenen und eisernen Geschuͤzes vereinigt. Um dem

Etablissement auch fuͤr den Fall, daß mit der Zeit einmal etwa die

vollkommene Befestigung des Friedens auf dessen Fortbestehen als

Stuͤkgießerei nachtheilig influiren sollte, dennoch immer die Anzahl von

Arbeitern, welche bisher darin Beschaͤftigung fanden, zu erhalten,

richtete der Director Frederix auch ein Atelier

fuͤr gußeiserne Kunstgegenstande ein, aus welchem bereits außer andern

Werken namentlich eine sehr gelungene Buͤste des Koͤnigs der

Belgier hervorging.

Das Etablissement umfaßt zwei Gießereien mit 12 Flammenoͤfen. Das in einem besondern Gebaͤude

befindliche Bohrwerk zaͤhlt 12

Bohrbaͤnke, welche alle in einer Reihe liegen. Fig. 65

enthaͤlt die Skizze einer dieser Bohrmaschinen. Waͤhrend die

Kanone A zwischen zwei Lagern langsam um ihre Achse

rotirt, in 8 Secunden eine Umdrehung machend, wird der ruhende Bohrer a durch folgenden Mechanismus der Kanone entgegen

gefuͤhrt. Er ist auf einem beweglichen, mit 4 Rollen b, b versehenen Gestelle B befestigt, das auf einer kleinen Eisenbahn laͤuft. An diesem

Gestelle befindet sich die gezahnte Stange c, c, in

welche das Getriebe d eingreift; dieses sizt an der

Achse eines großen, schraͤgverzahnten Rades C,

C. Der lange Arm e, g des Hebels e, f traͤgt an seinem Ende ein schweres

Gewicht P, von dessen Groͤße der Druk

abhaͤngt, mit welchem der Bohrer gegen die Kanone angetrieben wird; vom

kuͤrzeren Hebelarm haͤngt an einer Kette der Haken h herab, greift in die schraͤgen Jahne des

Rades C, C, und strebt, es vermoͤge des Zuges

des Gewichtes P, nach der durch den Pfeil

angegebenen Richtung umzudrehen. Auf welche Weise nun das Gewicht P die Bewegung des Bohrers gegen die Kanone

veranlaßt, ist aus der Zeichnung deutlich. Wenn der Hebel e, f nach und nach etwa in die Linie i, i

herabgesunken ist, und die Zugkette f, h

entsprechend in eine solche Lage sich gehoben hat, wobei die Kraft eine

unvortheilhafte schiefe Richtung i, k gegen den

Hebelarm d, k anzunehmen beginnt, so ist es Zeit,

den Hebel in seine urspruͤngliche Lage e, f

zuruͤkzubringen, damit die Zugkette wieder rechtwinklich auf das Rad C, C wirken koͤnne. Dazu dient die kleine

Winde D, welche aus einem mit einer Handkurbel

versehenen Getriebe und einem Rade besteht, von dessen Welle aus ein Strik

aufwaͤrts gebt, uͤber die Rolle l

laͤuft und an das Ende e des Hebels befestigt

ist.

Bei dieser Anordnung folgt aus statischen Gruͤnden, daß der Druk, mit

welchem der Bohrer auf die Kanone wirkt, veraͤnderlich ist, d.h. mit

seinem Eindringen sich vermindert, und daß man, wenn diese Verminderung

unmerklich seyn soll, das Gewicht P nur um einen

sehr kleinen Bogen sinken lassen darf. Wollte man aber den Druk des Bohrers

waͤhrend seines Eindringens absolut unveraͤnderlich erhalten, so

muͤßte man vor Allem dafuͤr sorgen, daß das statische Moment der

bewegenden Kraft constant bleibe. Ich wuͤrde daher dem Rade C, C, statt der Zaͤhne, 4 bis 6 krumme Hebel,

A, B, C, D,

Fig. 66,

geben, und ihre Kruͤmmung nach einer aus der Peripherie des Rades

erzeugten Kreisevolvente bilden; auch am Endpunkt d des Hebels c, d

wuͤrde ich eine solche krumme Verlaͤngerung E, aus dem von dem Ende d beschriebenenen

Kreisbogen erzeugt, ansezen und das Gewicht P, wie

das Laufgewicht einer Schnellwaage, daran haͤngen; die Zugkette c, a muͤßte bei a

mittelst eines Roͤllchens frei auf die Concavitaͤt der

Kruͤmmung A wirken. Unter diesen

Umstaͤnden folgt aus der Natur der Kreisevolvente, daß das Gewicht P beim Sinken des Hebels stets in der senkrechten

Linie d, f verharren muß, wobei die Curve E unter ihm weggleitet, daß ferner die Zugkette, so

lange sie auf die Kruͤmmung A, und somit auf

die Drehung des Rades wirkt, nicht aus der senkrechten Linie c, a weichen kann. Es waͤre daher der oben

ausgesprochene Zwek der Unveraͤnderlichkeit des statischen Momentes

erreicht. Erst, nachdem das Rad um einen ganzen Quadranten sich gedreht hat,

wenn die Curve A in die Lage B, die Curve D in die Lage A, und das Roͤllchen von a nach b gekommen ist,

mag es gut seyn, den Hebel in seine urspruͤngliche Lage c, d zuruͤkzubringen. Man wuͤrde durch

diese Modification des Apparates außer dem gleichfoͤrmigen Druk des

Bohrers auch noch den besonderen Vortheil erreichen, daß die Arbeit keinen so

haͤufigen Unterbrechungen durch das Emporwinden des Gewichtes ausgesezt

waͤre, indem dieses nach Fig. 66 nur viermal

waͤhrend eines Radumganges vorgenommen werden duͤrfte.

Jede Bohrdank enthaͤlt zugleich einen laͤngs der Kanone

verschiebbaren Support, damit die Kanone

waͤhrend des Bohrens zugleich von außen abgedreht werden

koͤnne.

Das Etablissement besizt außerdem noch zwei Ateliers mit 15 Schmiedefeuern, einen Heizofen fuͤr

das grobe Geschuͤz, mehrere senkrechte

Bohrmaschinen zum Bohren von Zuͤndloͤchern, eine Muͤhle zum Mahlen des Formsandes u.s.w. Sechs

Dampfmaschinen entwikeln ihre Kraͤfte zur Betreibung saͤmmtlicher

mechanischen Apparate. Den weiten Hofraum durchkreuzen mehrere Eisenbahnen von

betraͤchtlicher Spurweite, auf welchen die gegossenen Stuͤke

leicht und bequem aus der Gießerei in die andern Werkstaͤtten

transportirt werden.

Schließlich erwaͤhne ich noch einer in dieser Fabrik eingefuͤhrten

neuen Methode, die Bewegung mittelst eines eigenthuͤmlich zugerichteten

Riemens ohne Ende fortzupflanzen. A

Fig. 67

zeigt die Ansicht

dieses Riemens in horizontaler Projection, B im

Profile; er besteht aus zwei uͤber einander gesteppten

Lederbaͤndern von 5 Zoll Breite, zwischen welche von 6 zu 6 Zoll

cylindrische 1/2 Zoll dike Holzstabe a, a, a

queeruͤber eingenaͤht sind. C zeigt

einen Theil des gußeisernen, zum endlosen Riemen gehoͤrigen Rades in der

Seitenansicht; sein Umfang besizt wellenfoͤrmige Vertiefungen, in welche

sich die durch das Einnaͤhen der Holzstuͤke entstandenen

Erhabenheiten des Riemens legen. Bei den gewoͤhnlichen glatten Riemen

ohne Ende findet der Uebelstand statt, daß sie da, wo es einen bedeutenden

Widerstand zu uͤberwaͤltigen gilt, nicht leicht anwendbar sind,

weil sie in diesem Falle auf den Raͤdern, uͤber welche sie

geschlagen sind, gerne rutschen. Wenn man auch die Raͤder, um die

Friction zu erhoͤhen, mit Furchen versieht, so geschieht dieß doch nur

auf Kosten der Dauerhaftigkeit des Riemens, ohne viel zu nuͤzen; spannt

man den Riemen aber zu sehr an, so leiden die Achsen der Raͤder und ihre

Lager durch den gewaltigen Druk. Der hier in Rede stehende Riemen dagegen wirkt

mehr als endlose Kette, indem seine Erhoͤhungen in die correspondirenden

Vertiefungen des Rades foͤrmlich eingreifen und einen kraͤftigen,

der Ueberwaͤltigung eines sehr bedeutenden Widerstandes gewachsenen Halt

gewaͤhren, ohne daß eine starke Spannung des Riemens nothwendig

waͤre.

Diese einfache Erfindung duͤrfte, wenn sich ihre Brauchbarkeit vollkommen

herausgestellt hat, fuͤr das Maschinenwesen von vielem Werthe seyn. Die

vorlaͤufig angestellten Versuche fielen sehr befriedigend aus.

Etablissement von Lamarche und Brain in

Ougrée.

Dieses sehr bedeutende, eine Stunde oberhalb Luͤttich am rechten Ufer der

Maas gelegene Werk, welches ich jedoch nur im Voruͤbergehen in

Augenschein nehmen koͤnnte, umfaßt eine Maschinenfabrik, Eisengießerei, Puddlingfrischerei, Blech- und

Stabwalzwerke. Eine Dampfmaschine von 130

Pferdekraͤften, mit einem Kolbenhub von 8 Fuß, treibt die Walzwerke,

einen Hammer und zwei maͤchtige Eisenscheeren. Das Gewicht des

Puddlinghammers wurde zu 134 Centner angegeben. Eisenstaͤbe, welche

denselben in einer Laͤnge von 1 1/2 Fuß verließen, wurden in einer Minute

zu einer Laͤnge von 12 Fuß ausgewalzt. Zwei Scheeren werden von einer Welle aus mittelst zweier excentrischer

Scheiben in Bewegung gesezt; sie sind zu beiden Seiten der leztern angeordnet,

und die Excentrica, worauf ihre Schenkel ruhen, sind so gestellt, daß die eine

Scheere sich schließen muß, waͤhrend die andere sich oͤffnet.

Außer jener gewaltigen Dampfmaschine sind noch 5 andere zur Betreibung von Dreh- und

Bohrwerken und andern mechanischen Apparaten in Thaͤtigkeit; unter diesen

befindet sich eine Dampfmaschine von 12 Pferdekraͤften ohne Balancier,

welche besonders dadurch interessant ist, daß sie einen sehr geringen Raum

einnimmt. Das Ende der Kolbenstange ist unmittelbar mit einer aus drei

beweglichen Staͤben zusammengesezten Gegenlenkung verbunden, welche die Kolbenstange waͤhrend ihrer

Bewegung stets in der senkrechten Linie erhaͤlt; von demselben Ende geht

eine Lenkstange aufwaͤrts nach einem Krummzapfen, an dessen Achse das

Schwungrad sizt.

Eisenbahn mit geneigter Ebene bei

Ougrée.

Nicht weit von dem zulezt erwaͤhnten Etablissement liegt ein

Steinkohlenbergwerk, von welchem aus eine doppelte

Eisenbahn auf einer schiefen Flaͤche

zum Abladepunkt an die Maas hinabfuͤhrt. Wegen der Steilheit des Berges

mußte ein sanft ansteigender Viaduct auf hohen Bogenbauten angelegt werden, auf

welchem der groͤßere Theil der Eisenbahn fortgeleitet ist. Die ganze

Laͤnge der Eisenbahn betraͤgt 640 Fuß; davon besizt eine Streke

von 384 Fuß ein Gefaͤlle von 1/16, und eine Streke von 256 Fuß ein

Gefaͤlle von 1/8. Die vollen Steinkohlenkarren werden, so wie sie aus der

Grube kommen, auf besondere Plattformwagen gestellt

und durch eine Dampfmaschine mit liegendem Cylinder hinabgelassen,

waͤhrend gleichzeitig auf der andern Bahn die leeren Karren

zuruͤkgehen. Die Foͤrderung geschieht innerhalb zwei Minuten, also

mit einer Geschwindigkeit von 5,3 Fuß in der Secunde, und zwar mittelst

bandfoͤrmig gewebter Seile. Die Bahnschienen sind 15 Fuß lang, parallel,

ohne wellenfoͤrmiger Unterflaͤche, 2 Zoll hoch und oben 3/4 Zoll

breit. Von 2 zu 2 Fuß ruhen sie zwischen gußeisernen Traͤgern oder

Chairs, die auf querliegende Holzbloͤke genagelt sind. Ihre Befestigung

an diese Traͤger geschieht mit Huͤlfe flacher Keile, welche von

der Seite her in die zwischen der Schiene und der Wand des Traͤgers

bleibende Spalte geschoben werden. Fig. 68 stellt den

Traͤger a, a mit der Schiene b und dem eingetriebenen Keil c im senkrechten Durchschnitt dar. Die Spurweite der Bahn

betraͤgt 2 Fuß, die Entfernung der einander zunaͤchst liegenden

Schienen beider parallelen Bahnen 1 1/2 Fuß. Damit das Zugtau nicht auf der Erde

schleife, sind von 16 zu 16 Fuß zwischen den Bahngeleisen gußeiserne

Seilleitungsrollen angebracht, uͤber welche die Transportwagen ohne

Hinderniß wegrollen; jede Bahn besizt demnach 40 solcher Rollen. Fig. 69 zeigt die

Rolle, welche 1 Fuß im Durchmesser und 8 Zoll in der Breite mißt, mit ihrem

gußeisernen Lager in der vorderen Ansicht und im Profil. Eine Gloke am Fuß der

schiefen Flaͤche gibt dem auf der Hoͤhe befindlichen

Maschinenwaͤrter das Zeichen, wenn er die Maschine zur

Foͤrderung anlassen soll.

Kohlengrube Val-Benoit.

Diese, dem beruͤhmten Fabrikanten Max Lesoinne

gehoͤrige Grube, liegt ganz nahe bei Luͤttich am linken Maasufer.

Die Kohlenfoͤrderung geschieht aus einem 600 Fuß tiefen Schacht mittelst

flacher, in Spaa angefertigter Taue, welche 8 Zoll in der Breite und 2 Zoll in

der Dike messen. Wo der Schacht zu Tage geht, ist eine sehr zwekmaͤßige

Anordnung getroffen, welche den Arbeitern das Heruͤberziehen der vollen

Steinkohlenwagen uͤber die Schachtoͤffnung erspart. Die Skizze in

Fig.

70 wird hievon eine deutliche Anschauung geben. Die Stelle der sonst

uͤblichen Fallthuͤren vertritt hier eine mit Rollen unterlegte

Buͤhne oder Plattform A, welche auf einer

geneigten Eisenbahn a, a uͤber den Schacht

gerollt werden kann. Das Heraufziehen der Buͤhne wird von einem

Individuum durch Umdrehung der mit Kurbel und Sperrrad versehenen Winde b, von welcher aus ein Seil erst um die horizontale

Rolle c laͤuft und dann an die Buͤhne

A befestigt ist, bewerkstelligt. Waͤhrend

der Foͤrderung ist die Schachtoͤffnung frei und die Buͤhne

verharrt in der auf der Zeichnung angegebenen Lage. Sobald aber der

Steinkohlenwagen B zu Tage angelangt ist, wird der

bei b ins Sperrrad greifende Sperrhaken frei

gemacht, worauf die Buͤhne von selbst uͤber den Schacht rollt, an

die Eisenbahn d sich anschließend. Nun laͤßt

der Maschinenwaͤrter den Foͤrderungswagen auf die Buͤhne

herabsinken; wegen der geneigten Lage der lezteren rollt er uͤber

dieselbe hinweg nach der Eisenbahn d hin, auf

welcher er sofort, nachdem das Tau losgemacht worden ist, weiter geschoben

wird.

Wenige Schritte vom Schacht ist eine sogenannte selbstwirkende schiefe Flaͤche, self-acting inclined plane, mit einer Doppelbahn angelegt. Auf

ihrem Gipfel befindet sich eine horizontale Welle mit zwei Ketten, welche sich

nach entgegengesezter Richtung auf- und abwikeln, so daß, wenn das Ende

der einen Kette am Fuß der schiefen Flaͤche angelangt ist, das Ende der

andern Kette die Hoͤhe erreicht hat.

Der volle, gegen 8 Centner fassende Steinkohlenwagen wird oben an die Kette

befestigt, an den Rand des Abhanges geschoben und dann sich selbst

uͤberlassen; indem er hinabrollt zieht er zugleich auf der andern Bahn

durch sein Uebergewicht einen leeren Karren die schiefe Flaͤche hinauf.

Bemerkenswerth ist das an der erwaͤhnten horizontalen Welle applicirte,

in Fig.

71 von der Seite abgebildete Bremswerk,

welches dazu dient, die allzugroße Beschleunigung des hinabrollenden

Kohlentransportes zu maͤßigen. A ist eine an

der Foͤrderungswelle sizende eiserne Scheibe, gegen welche der Aufseher

im

noͤthigen Falle die Bremsbaken b, c anpreßt;

diese sind an die eisernen, durch die Stange d mit

einander in Verbindung stehenden Hebel B und C befestigt. Die Achse a

ist die einzige, welche in einem festen Lager ruht: um diese dreht sich das

ganze System. Zur Handhabung des Bremswerks dient der Griff e.

Anonyme Gesellschaft fuͤr die Fabrication der

Aloë-Taue.

Von welcher Bedeutung die Fabrication der Seile in Belgien ist, laͤßt sich

schon an ihrer großen Consumtion als Foͤrderungsmittel in den Kohlenminen

abnehmen. Die steigende Nachfrage nach Zugtauen fuͤr die immer

zahlreicher werdenden Steinkohlengruben, ihr hoher Preis und ihre schnelle

Abnuͤzung, erwekte auch hier mit Recht die Grundsaͤze der

Oekonomie, und leitete die speculative Thaͤtigkeit auf ein neues Feld der

Industrie. Es bildete sich naͤmlich vor wenigen Jahren eine anonyme

Gesellschaft fuͤr die Fabrication von Seilen und Foͤrderungstauen

aus dem Baste der Aloëblatter mit einem

Capital von 500,000 Franken. In allen Seehaͤfen Europa's, so wie in allen

groͤßeren Staͤdten Belgiens finden sich Depots von diesem

Fabricat. Zur Zeit meines Besuchs in Belgien waren flache Aloëtaue

bereits in mehreren bedeutenden Steinkohlengruben mit dem besten Erfolg

eingefuͤhrt. Das flache, in den Gruben des Hrn. Braconier bei Luͤttich arbeitende Aloëtau besteht aus 6

runden Seilen, ist 6 Zoll breit und 1 Zoll dik und wiegt 10 Pfund auf drei Fuß

Laͤnge.

Der Ingenieur Chevremont stellte Versuche mit

Aloëseilen an, beobachtete die im Gebrauch befindlichen und verglich ihre

Leistungen mit denjenigen der Hanftaue. Als Resultate dieser Forschungen ergaben

sich folgende Eigenthuͤmlichkeiten, welche die Aloëtaue

charakterisiren, und ihnen ruͤksichtlich der Foͤrderung in den

Steinkohlengruben und andern Bergwerken den Vorzug vor den Hanftauen geben.

1) Die Aloëseile repraͤsentiren ein Tragvermoͤgen, welches

im Mittel viermal groͤßer ist als dasjenige der Hanfseile von gleichem

Durchmesser und durch einerlei Verfahren erzeugt.

2) Der Aloëbast enthaͤlt eine von Natur harzige Substanz, welche

die aus ihm verfertigten Taue vor den schaͤdlichen Einfluͤssen der

Feuchtigkeit schuͤzt und das Betheeren unnoͤthig macht. Man will

gefunden haben, daß Hanfseile durch das Theeren beinahe 1/4 ihrer Tragkraft

einbuͤßen.

3) Die glatte Oberflaͤche der Aloëtaue, welche ihnen einen

besondern Glanz gibt, ist sehr geeignet, die Reibung zu vermindern und die

Abnuͤzung zu verzoͤgern. Sie wurden, in endloser Gestalt

uͤber Rollen laufend, zur Fortpflanzung der Bewegung bei Maschinen benuͤzt und

von zehnmal so großer Dauer als Hanfseile von gleichem Durchmesser gefunden.

4) Das specifische Gewicht der Aloëtaue verhaͤlt sich zum

specifischen Gewicht der Hanftaue, wie 9 : 15. Diese große Leichtigkeit ist ein

fuͤr die Schachtfoͤrderung sehr zu beachtender Vorzug, namentlich

da, wo es sich um bedeutende Tiefen handelt.

5) Die Aloëseile verlieren nichts von ihrer Tragkraft, wenn sie benezt

werden, wogegen die Hanfseile, selbst wenn sie neu sind, durch Benezung 1/3

ihres Tragvermoͤgens einbuͤßen.

6) Taucht man ein neues Aloëseil ins Wasser, so verkuͤrzt es sich

nur um 2 Procent, das Hanfseil um 9 Procent.

7) Die Aloëtaue zeichnen sich vor den hanfenen durch ihre ungemeine

Biegsamkeit aus. Wer den Straffheits-Widerstand kennt, welchen namentlich

ein dikes Hanftau beim Biegen um eine Rolle darbietet, der wird diesen Vortheil

der Aloëtaue zu wuͤrdigen wissen.

(Beschluß im naͤchsten

Hefte.)

Tafeln