| Titel: | Beschreibung der von Hrn. Watt erfundenen Maschine zum Verkorken der Flaschen. |

| Fundstelle: | Band 69, Jahrgang 1838, Nr. XXVI., S. 127 |

| Download: | XML |

XXVI.

Beschreibung der von Hrn. Watt erfundenen Maschine zum

Verkorken der Flaschen.

Aus den Annales de la Société

polytechnique-pratique, 1838. No. 3.

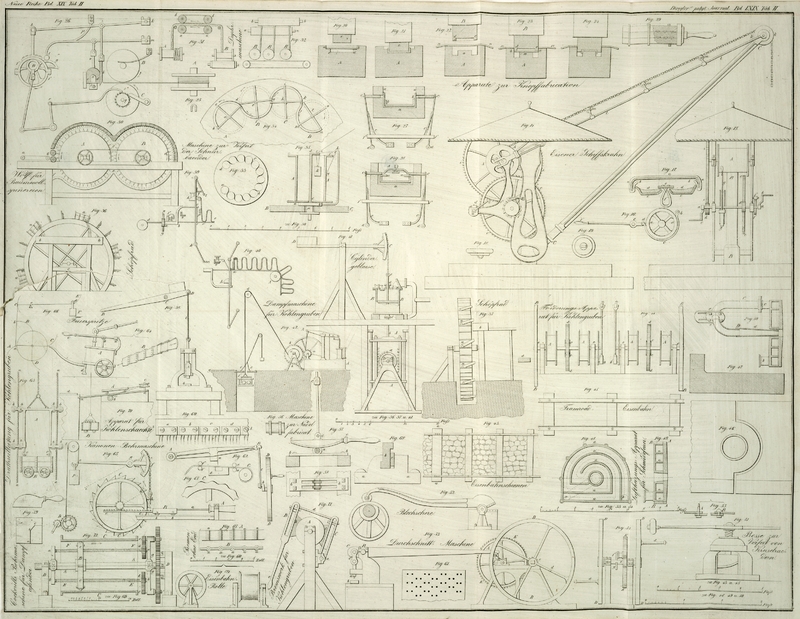

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Watt's Maschine zum Verkorken der Flaschen.

Die von Hrn. Watt erfundene Methode, Flaschen zu

verpfropfen, beruht auf der Eintreibung des Pfropfes in den Hals der Flaschen

mittelst einer kegelfoͤrmigen Roͤhre, deren untere engere

Muͤndung genau mit der Muͤndung der Flasche communicirt, so daß die

Roͤhre und der Hals der Flasche gleichsam nur einen einzigen Canal bilden.

Die untere Muͤndung der Roͤhre muß von solcher Dimension seyn, daß die

Seiten des Pfropfes zusammengedruͤkt werden oder wenigstens in solche

Beruͤhrung mit dem Inneren der Roͤhre kommen, daß sich der Pfropf beim

Eindringen in den engsten Theil des Halses der Flasche nicht seitlich ausdehnen

kann. Besser ist es uͤbrigens immer, wenn die untere Muͤndung der

Roͤhre so eng ist, daß der Pfropf bei seinem Durchgange durch dieselbe

bedeutend zusammengedruͤkt wird. Was die Laͤnge der Roͤhren

betrifft, so braucht sie kaum groͤßer zu seyn, als jene der

gewoͤhnlichen Korkstoͤpsel; ihre obere Muͤndung aber muß sich

hinreichend erweitern, damit die Proͤpfe leicht in sie eingefuͤhrt

werden koͤnnen.

Die Maschine, deren man sich zum Verpfropfen bedient, laͤßt sehr mannichfache

Modificationen zu; denn das Wesentliche liegt wie gesagt in der Anwendung der

beschriebenen Roͤhren. In Fig. 8Fig. ist auf bezeichneter Tafel nicht vorhanden. sieht man eine solche Maschine von vorne, in

Fig. 9Fig. ist auf bezeichneter Tafel nicht vorhanden. dagegen von der Seite. Die beiden Pfosten a des

Gestelles sind durch den Querbalken b verbunden; und auf

diesem Gestelle sind in der Naͤhe des Querbalkens die beiden cylindrischen

Saͤulen c, d, welche gleichen Durchmesser haben,

befestigt. Die Scheitel beider Saͤulen sind durch das Querholz e verbunden. Durch den oberen Theil dieser

Saͤulen und unter rechten Winkeln mit ihnen, laͤuft die eiserne

Querstange f, die mit einem Hebel, von welchem

spaͤter die Sprache seyn wird, emporgehoben oder herabgesenkt werden kann,

und deren uͤber die Stange hinaus ragende Enden in einen Zapfen auslaufen. An

der Stange f sieht man drei Staͤmpel g befestigt, welche durch die Stange und auch durch ein

in dem Querholze e angebrachtes Loch gehen. Diese

Loͤcher dienen dazu, die Staͤmpel im Parallelismus zu erhalten. Der

starke Querbalken h ist in solcher Entfernung von dem

oberen Ende der Saͤulen c, d an diesen lezteren

befestigt, daß, wenn die Stange f bis in die

Naͤhe des Querholzes e emporgehoben worden,

zwischen den unteren Enden der Staͤmpel und dem oberen Theile des Querbalkens

ein Raum bleibt, der wenigstens der Laͤnge eines Pfropfes gleichkommt. In dem

Querbalken h sind drei metallene Roͤhren i mit solcher Genauigkeit fixirt, daß die Achsen

derselben genau mit jenen der erwaͤhnten Staͤmpel zusammenfallen. Die

groͤßte Roͤhre muß an ihrem oberen Ende weiter, an dem unteren dagegen

enger seyn als der groͤßte der gewoͤhnlich gebraͤuchlichen

Pfroͤpfe; eben dieß gilt auch von der kleinsten in Hinsicht auf die kleinsten

Pfroͤpfe; waͤhrend die mittlere Roͤhre den mittleren

Pfropf-Dimensionen zu entsprechen hat. Dreierlei Roͤhren reichen zum

Verpfropfen der gewoͤhnlichen Wein- und Bierflaschen aus. Die unteren

Enden der Staͤmpel muͤssen duͤnner seyn als die unteren

Muͤndungen der Roͤhre, denen sie entsprechen. Die beiden Hebel k, welche gleiche Dimensionen haben, spielen an den

Zapfen, welche sich an den Enden der Stange f befinden;

sie werden durch die beiden metallenen Stangen l, m

parallel erhalten, so daß sie gleichsam nur einen einzigen Hebel bilden. Die beiden

Kurbelstuͤke n, o sind an ihrem unteren Ende

durch Scharnier-Gefuͤge mit Zapfen verbunden, welche in die

Seitentheile des Gestelles eingelassen sind; an ihrem oberen Ende dagegen sind sie

an die Enden der Stange m, welche die kuͤrzeren

Hebelarme miteinander verbindet, gefuͤgt. p ist

eine Art von Trog, den man durch Bewegung eines zwischen dem Querbalken b und dem Troge angebrachten Keiles hoͤher oder

tiefer stellen kann.

Will man sich dieser Maschine bedienen, so sezt man die Flasche so, daß ihre

Muͤndung jene Roͤhre, welche ihrer Dimension entspricht, beruͤhrt. In dieser

Stellung erhaͤlt man sie, bis der Trog p mittelst

des angegebenen Keiles so weit emporgehoben worden ist, daß er den Boden der Flasche

beruͤhrt. Hierauf erhebt man die Staͤmpel g mittelst des Hebels k, damit man einen der

Groͤße des Halses der Flasche entsprechenden Pfropf in die mit der Flasche in

Beruͤhrung stehende Roͤhre bringen kann; wo dann nichts mehr zu thun

ist, als den Pfropf durch Herabsenkung des Hebels in den Hals der Flasche

einzutreiben, und die verpfropfte Flasche nach Zuruͤkziehung des Keiles gegen

eine unverpfropfte auszutauschen.

Man kann sich bei diesem Verfahren gewoͤhnlicher Stoͤpsel bedienen, und

sie, wenn man es vorziehen sollte, selbst mit dem dikeren Ende eintreiben; eben so

kann man aber auch cylindrische Stoͤpsel anwenden. Da sich ferner der obere

Theil der Stoͤpsel bis unter die Muͤndung der Flasche treiben

laͤßt, so kann man sich eben so gut kuͤrzerer, als der Stoͤpsel

von gewoͤhnlicher Laͤnge bedienen. Man kann ferner die Flaschen mit

staͤrkeren, als den gebraͤuchlichen Stoͤpseln verpfropfen, ohne

daß man ihre Enden zu kauen oder sonst zu veraͤndern brauchte, und ohne daß

man Gefahr laͤuft, die Flaschen zu zersprengen.

Tafeln