| Titel: | Ueber einen neuen Ventilator für Seidenzüchtereien, Krankenhäuser, Schauspielhäuser etc.; von Hrn. Combes, Ober-Berg-Ingenieur. |

| Fundstelle: | Band 69, Jahrgang 1838, Nr. XXVII., S. 129 |

| Download: | XML |

XXVII.

Ueber einen neuen Ventilator fuͤr

Seidenzuͤchtereien, Krankenhaͤuser, Schauspielhaͤuser etc.; von

Hrn. Combes,

Ober-Berg-Ingenieur.

Aus dem Bulletin de la Société

d'encouragement. April 1838, S. 178.

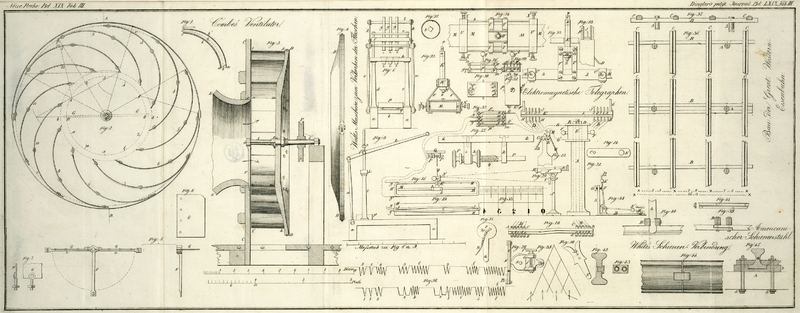

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Combe's Ventilator fuͤr Seidenzuͤchtereien

etc.

Unter den Vorrichtungen, deren man sich bedient, um luftfoͤrmige

Fluͤssigkeiten in Bewegung zu sezen, zeichnet sich der Ventilator mit

Centrifugalkraft, welcher unter dem Namen der Puzmuͤhle (tarare) allgemeiner bekannt ist, durch seine Einfachheit

und durch die geringen Anschaffungs- und Unterhaltungskosten am

vortheilhaftesten aus. Dazu kommt aber auch noch, daß die beweglichen Theile nur

einer continuirlich rotirenden Bewegung theilhaftig sind, wodurch ein vollkommen

gleichmaͤßiger Nuzeffect erzielt wird.

Indem ich bei Gelegenheit der Forschungen, die ich uͤber die Ventilirung der

Bergwerke anstellte, den Bau dieser Ventilatoren nach den Principien der angewandten

Mechanik festzusezen suchte, ergab sich mir gar bald, daß der gewoͤhnliche

Bau derselben, wie man ihn auch in einigen Buͤchern angegeben findet, mit

diesen Principien nicht im Einklange steht. Ich theile daher hier auf Veranlassung

der HHrn. d'Arcet und H. Bourdon die

Resultate mit, zu denen ich in Betreff der fuͤr Seidenzuͤchtereien

(Magnanerien) etc. bestimmten Ventilatoren gelangte. Ich umgehe hiebei alle

algebraischen Formeln, will aber dafuͤr mit wenigen Worten die Principien der

Mechanik, auf welche sich die neue von mir vorgeschlagene Baumethode fußt, in

Erinnerung bringen.

Um einen geschlossenen Raum zu ventiliren, muß die Luft, womit er erfuͤllt

ist, durch frische, in der aͤußeren Atmosphaͤre geschoͤpfte

Luft ersezt werden. Die Ortsveraͤnderung einer Luftwaffe nach irgend einer

Richtung erheischt in einer Atmosphaͤre, welche als im Gleichgewichte

befindlich angenommen wird, der Theorie nach keinen Aufwand an Triebkraft; weil

durch diese Ortsveraͤnderung weder der Schwerpunkt der gesammten

Atmosphaͤre, noch auch die Compression der Schichten, aus denen sie besteht,

eine Veraͤnderung erleidet. Das Verhalten ist hier ganz dasselbe wie bei dem

Transporte von Lasten in horizontaler Richtung, wobei auch kein anderer Kraftaufwand

noͤthig ist, als zur Ueberwindung der Reibung und des sonstigen bei der

Bewegung der in Anwendung gebrachten Maschine erwachsenden passiven Widerstandes

erfordert wird. Wenn nun aber auch die Ortsveraͤnderung der Luft der Theorie

nach keinen Kraftaufwand bedingt, so erheischt dagegen das Eintreiben der Luft in

einen Raum mit einer bestimmten Geschwindigkeit, wie bei den Geblaͤsen einen

Kraftaufwand, den man in dynamischen Einheiten, von denen jede ein Kilogramm auf

einen Meter senkrechter Hoͤhe gehoben repraͤsentirt,

ausgedruͤkt erhaͤlt, wenn man die eingetriebene Luftmasse mit dem

Quadrate der ihr mitgetheilten Geschwindigkeit multiplicirt, und von dem Producte

die Haͤlfte nimmt. Die Luftmasse erhaͤlt man, wenn man deren in

Kilogrammen ausgedruͤktes Gewicht durch die Intensitaͤt der Schwere

oder durch den doppelten Raum, den ein frei fallender schwerer Koͤrper in der

ersten Secunde seines Falles durchlauft, dividirt.

Hieraus folgt, daß man es, um eine Maschine herzustellen, welche die in einem

bestimmten Raume enthaltene Luft erneuern soll, so anzugehen hat, daß die von dem

Apparate geschoͤpfte Luft mit gar keiner oder wenigstens mit der

moͤglich geringsten Geschwindigkeit in die aͤußere

atmosphaͤrische Luft ausgetrieben wird. Die gewoͤhnliche

Puzmuͤhle entspricht aber dieser Bedingung keineswegs, denn sie ist meistens

so gebaut, daß sie die Luft mit Gewalt durch ein Roͤhrenende austreibt; sie

ist demnach ein wahres Geblaͤse, welches die Luft mit um so groͤßerer

Geschwindigkeit in die Atmosphaͤre treibt, je mehr man die Ventilirung

bethaͤtigen will, und je rascher man zu diesem Zweke den Apparat umtreibt.

Die Triebkraft, womit der Apparat in Thaͤtigkeit gesezt werden soll, wird also wie der Kubus des

Volumens der ausgeschoͤpften Luft in der Einheit der Zeit wachsen: und zwar

abgesehen von dem durch die Reibungen, die raschen Veraͤnderungen der

Geschwindigkeit der Luft und andere von der Form des Apparates abhaͤngige

Widerstaͤnde bedingten Kraftaufwande. Es ist aber nicht schwieriger einen

Ventilator herzustellen, der die Luft mit keiner oder nur einer sehr geringen

Geschwindigkeit austreibt, als Wasserraͤder zu bauen, aus denen das Wasser

selbst dann nur mit einer sehr geringen absoluten Geschwindigkeit austritt, wenn

diese Raͤder mit einer verhaͤlnißmaͤßig sehr großen

Geschwindigkeit umlaufen. Es braucht naͤmlich zu diesem Zweke nichts weiter,

als daß die Puzmuͤhle oder der Ventilator an seinem ganzen Umfange offen

gelassen wird, und daß man den beweglichen, an der Welle fixirten Fluͤgeln

die Form von cylindrischen Oberflaͤchen gibt, deren Zeugeflaͤchen mit

der Achse des Ventilators parallel sind, und deren Basis ein Kreisbogen ist, welcher

mit dem Kreise, den das Ende des Fluͤgels bei seiner Rotationsbewegung um die

Achse beschreibt, eine Tangente bildet. Gibt man den Fluͤgeln eines

derartigen Ventilators eine der Curvenrichtung der Fluͤgel entgegengesezte

Rotationsbewegung, so wird die bei der Centraloͤffnung aufgesaugte, und durch

die Centrifugalkraft gegen den Umfang hin getriebene Luft sich laͤngs der

krummlinigen Fluͤgel hin bewegen, und an deren Umfang mit einer relativen

Geschwindigkeit nach einer der Geschwindigkeit der Fluͤgel entgegengesezten

Richtung austreten. Die absolute Geschwindigkeit der austretenden Luft ist daher

gleich der Differenz zwischen der Geschwindigkeit des Fluͤgels und der

relativen Geschwindigkeit, welche die Luft beim Austritte hat. Waͤren diese

beiden Geschwindigkeiten gleich, so waͤre die absolute Null; jedenfalls

waͤre sie geringer als die Geschwindigkeit des Endes der Fluͤgel.

Es ist erwiesen, daß, wenn der an ihren beiden Enden a, a', c,

c' offenen Roͤhre a, b, c, in Fig. 1, eine

gleichmaͤßige rotirende Bewegung um eine fixe Achse o mitgetheilt wird; und wenn waͤhrend dieser Bewegung die beiden

Roͤhrenenden in fluͤssigen, gleichem Druke

unterliegenden Massen, verbleiben, eine Stroͤmung entsteht, welche bei dem

der Achse naͤher gelegenen Ende a, a' ein-

und bei dem anderen Ende c, c' austritt. Eben so ist

erwiesen, daß, wenn die Fluͤssigkeit durch die Roͤhre dringen kann,

ohne gegen deren Waͤnde anzustoßen, und ohne eine rasche Veraͤnderung

der Geschwindigkeit zu erleiden, die Ausflußgeschwindigkeit bei c, c' genau eben so groß ist, wie jene, welche dieser

Muͤndung durch die gleichfoͤrmige Rotationsbewegung um die Achse

mitgetheilt wird. Hieraus folgt, daß, wenn diese Roͤhre so gebogen ist, daß

ihre Achse s, t, i bei i mit

jenem Kreise tangent

ist, den der Punkt i um die Achse beschreibt; und wenn

die Rotation nach einer der Kruͤmmung der Roͤhre, entgegengesezten

Richtung Statt findet, die absolute Geschwindigkeit der austretenden

Fluͤssigkeit Null seyn wird. Es ist demnach moͤglich, die Luft aus

einem Saale heraus zu schaffen, ohne daß ein groͤßerer Kraftaufwand Statt

findet, als zur Ueberwindung der Reibung noͤthig ist: vorausgesezt jedoch,

daß man mit dem Inneren des Schales die Muͤndungen a,

a mehrerer gekruͤmmter, um eine fixirte Achse umlaufender

Roͤhren, deren Enden in die aͤußere atmosphaͤrische Luft

ausmuͤnden, in Communication sezen kann, und vorausgesezt, daß man Mittel

findet, die Luft des Saales ohne Stoße und ohne rasche Veraͤnderung der

Geschwindigkeit in die beweglichen Roͤhren eintreten zu machen.Dieß sezt voraus, daß der Druk der Luft im Saale und außen in der

Atmosphaͤre fuͤr Schichten, welche sich auf gleichem Niveau

befinden, ebenfalls gleich ist. Dieß ist jedoch nicht der Fall, und zwar

schon deßhalb nicht, weit in Folge der durch das Spiel der Maschine

bedingten Luftcirculation der Druk im Saale geringer seyn muß als der

aͤußere Druk. Der Unterschied im Druke haͤngt uͤbrigens

aber auch noch von der Verschiedenheit der Temperatur und der Feuchtigkeit

im Saale und in der aͤußeren atmosphaͤrischen Luft ab;

jedenfalls wird er jedoch sehr gering bleiben, wenn man den Canaͤlen

und den Oeffnungen, durch welche die Luft auf ihrem Wege geht, große

Dimensionen gegeben hat. Ich nehme hier an, daß diesen Bedingungen

entsprochen ist, und daß demnach der Unterschied im Druke sehr unbedeutend

ist. A. d. O. Hieraus ersieht man auch, daß die relative Geschwindigkeit der bei den

Roͤhren austretenden Luft, und mithin auch das Luftvolumen, welches in einer

Zeiteinheit aus dem Saale gezogen wird, mit der den Fluͤgeln mitgetheilten

Angulargeschwindigkeit im Verhaͤltnisse steht.

Der nach den eben eroͤrterten Principien gebaute und in Fig. 2 und 3 abgebildete Ventilator

entspricht beinahe den gewuͤnschten Bedingungen, so daß mit seiner

Huͤlfe jeder geschlossene Raum mit dem moͤglich geringsten Aufwande an

Kraft ventilirt werden kann. Fig. 2 ist ein

Durchschnitt des Apparates senkrecht auf die Rotationsachse. Fig. 3 ist ein

Durchschnitt durch die Achse senkrecht auf die Durchschnittsflaͤche von Fig. 2 oder

nach der Linie A, B.

Fig. 4 zeigt

die Scheibe, welche die Fluͤgel traͤgt, einzeln fuͤr sich. Fig. 5 zeigt

die an dem Ende der Welle, und zwar an der Seite, an der die Luft zutritt,

angebrachte Stuͤze F mit den beiden Querarmen a, a auf welche die duͤnnen Blechplatten G, welche man in Fig. 6 deutlicher sieht,

geschraubt sind, von Vorne und im Profile betrachtet. Die Blechplatten G glaͤnzen an die Scheibe D, ohne sie jedoch zu beruͤhren. Fig. 7 zeigt die Theile,

womit die Fluͤgel auf der Scheibe D, D stritt

sind, von Vorne und im Profile. Es gehen zu tiefem Zweke durch die Scheibe Bolzen

mit Schraubengewinden, welche auf den Rand der Fluͤgel genietet sind und mit

Schraubenmuttern angezogen werden.

Die aus Schmiedeisen bestehende Achse oder Welle A des

Ventilators kann 27 bis 30 Millimeter Durchmesser haben, und senkrecht oder

waagerecht gestellt seyn; in lezterer Stellung sieht man sie in der Zeichnung. Die

kreisrunde oder auch vierekige, hoͤlzerne Platte. C,

C,

Fig. 3, ist

senkrecht gegen die Welle A gestellt und mit einer

kreisrunden Oeffnung ausgestattet, die ihren Mittelpunkt in der Welle hat, und deren

Radius ox = 0,30 Meter ist. An dieser Oeffnung ist

das ausgeschweifte Rohr E, E angebracht, durch das der

Ventilator mit dem Raume, in welchem die Luft zu erneuern ist, oder auch mit den

direct in diesen fuͤhrenden Canaͤlen communicirt. Die kreisrunde,

hoͤlzerne, mit duͤnnem Eisen bereifte Scheibe D, D, welche man in Fig. 3 sieht, ist

unveraͤnderlich an der Welle A befestigt, und an

ihr sind die krummlinigen Fluͤgel angebracht. Ihr Durchmesser ist so groß,

daß sie im ganzen Umfange des Ventilators um 2 oder 3 Centimeter uͤber die

Fluͤgel hinausragt; er betraͤgt an dem in Fig. 2 und 3 abgebildeten Apparate

von 1,24 bis zu 1,26 Meter. Die krummlinigen Fluͤgel, welche aus Eisenblech

von hoͤchstens 2 Millimeter Dike bestehen, sind 12 an der Zahl, und wie

bereits gesagt, saͤmmtlich an der Scheibe D, D

befestigt. Fig.

2 zeigt einen Durchschnitt dieser Fluͤgel nach einer gegen die

Welle des Ventilators senkrecht gelegten Flaͤche. Dieser Durchschnitt wird

folgender Maßen verzeichnet.

Man beschreibt von dem Punkte o aus als Mittelpunkt die

beiden concentrischen Kreise b, b und c, c, von denen der erste einen Halbmesser von 0,30,

lezterer einen solchen von 0,60 Meter hat. Zwischen diese beiden Kreise haben die

Fluͤgeldurchschnitte so zu fallen, daß sie mit dem aͤußeren

groͤßeren Kreise tangental sind, waͤhrend sie unter einem halben

rechten Winkel auf den inneren kleineren treffen. Dieser Bedingung wird entsprochen,

wenn man von dem Mittelpunkte o aus mit einem Halbmesser

von 0,252 Meter einen Kreis beschreibt, den man in 12 gleiche Theile theilt, indem

man die in Fig.

2 durch die Ziffern 1 bis 12 angedeuteten Theilungspunkte als die

Mittelpunkte der Fluͤgelcurven nimmt. Jeder Fluͤgel ist hienach ein

Kreisbogen, dessen Radius 0,348 Meter Laͤnge hat; und die Enden der

Fluͤgel befinden sich einerseits an dem Kreise c,

c und andererseits an den Enden der Radien, welche den Mittelpunkt o mit den Mittelpunkten 1, 2, 3 ..... 12 der

Fluͤgel verbinden. Die Hoͤhe der Fluͤgel ist nicht

gleichmaͤßig, wie der Durchschnitt, Fig. 3, zeigt; denn so ist

die Hoͤhe h, l am Ende des Fluͤgels = 0,224 Meter, und die

Hoͤhe m, n am Ursprunge = 0,15 Meter. Die innere

Flaͤche der Scheibe D, D ist dermaßen eingebogen,

daß sie durch die Punkte h, m, h', m' geht; auch

muͤssen die Tangenten bei h und h' mit der Flaͤche C,

C parallel oder gegen die Welle senkrecht gerichtet seyn, so wie das

uͤber die Fluͤgel hinausragende Scheibenende ein flacher Ring seyn

muß.

Die horizontale Welle A ruht mit einem ihrer Enden auf

dem horizontalen eisernen Querbalken a, a, Fig. 5, der

nach dem horizontalen Durchmesser der kreisrunden Oeffnung laͤuft, und der,

damit er den Eintritt der Luft in den Ventilator nicht beeintraͤchtige,

verduͤnnt seyn muß. Er kann in der Mitte eine senkrechte, auf dem unteren

Rande der kreisrunden Oeffnung ruhende Stuͤze F

haben. G, G,

Fig. 5, sind

zwei Blaͤtter aus duͤnnem Eisenbleche, welche an dem Querbalken a, a festgemacht und so ausgeschnitten sind, daß sie den

inneren Raͤndern der Fluͤgel, der inneren Flaͤche der Scheibe

D, D und der cylindrischen Oberflaͤche der

Welle A sehr nahe kommen. Diese Bleche, welche lediglich

dazu bestimmt sind, die wirbelnde Bewegung der Luft zu verhuͤten und sie zu

zwingen, mit einer absoluten, nach der Richtung der Radien des Ventilators Statt

findenden Geschwindigkeit in die von den krummlinigen Fluͤgeln gebildeten,

beweglichen Canaͤle einzudringen, duͤrfen sich an keinem der

beweglichen Theile der Fluͤgel reiben, obschon sie ihnen so nahe als

moͤglich kommen muͤssen.

Das zweite Ende der Welle A ruht in einer Mauer oder auch

in irgend einer anderen, zu dessen Aufnahme geeigneten Unterlage; in Fig. 3 ist ersterer Fall

gedacht. V ist eine Schraubenmutter, welche die Scheibe

D gegen den dikeren Theil der Welle A andraͤngt.

Der Ventilator muß mit großer Sorgfalt aufgestellt und adjustirt seyn. Es kommt sehr

darauf an, daß sich die gegen die stritte Flaͤche C,

C gerichteten Raͤnder genau in einer und derselben ebenen

Flaͤche befinden. Auch muͤssen die inneren Oberflaͤchen der

stritten Platte C, C und der beweglichen Scheibe D, D ganz glatt abgehobelt seyn, so wie diese Theile aus

gut ausgetroknetem Holze zu verfertigen sind, damit sie sich nicht werfen.

Zwischen der beweglichen Scheibe D, D und der

Stuͤze der Welle A ist außerhalb des Ventilators

an dieser Welle eine Rolle P aufgezogen, die mittelst

einer Treibschnur die rotirende Bewegung vermittelt. Der Durchmesser dieser Rolle

muß mit jenem eines anderwaͤrts angebrachten Rades, uͤber welches die

Treibschnur gleichfalls laͤuft, und welches von einem Weibe oder Kinde

mittelst einer Kurbel oder auf irgend andere Weise umgetrieben wird, im

Verhaͤltnisse stehen.

Der nach den angegebenen Dimensionen gebaute Ventilator muß an seinem ganzen Umfange

der atmosphaͤrischen Luft offen stehen, damit die gegen diesen hin getriebene

Luft mit aller Leichtigkeit austreten kann. Ich werde weiter unten die in dieser

Hinsicht zu treffenden Anordnungen angeben, muß jedoch vorlaͤufig bemerken,

daß der Apparat einer doppelten Bedingung entspricht: naͤmlich 1) der, daß

die relative Geschwindigkeit der Luft beim Austritt aus den Canaͤlen der

Geschwindigkeit der Fluͤgel beilaͤufig entgegengesezt ist; und 2) daß

die Luft in die beweglichen Canaͤle eintritt, ohne von Seite der

Fluͤgel gestoßen zu werden. Es erhellt vorerst, daß, wenn man das Ende eines

Fluͤgels 2, Fig. 2, mit dem Mittelpunkte 1 des zunaͤchst vorhergehenden

Fluͤgels 1 verbindet, die Linie qz auf dem

Fluͤgel 1 senkrecht steht, und daß die Ausflußmuͤndung des von den

beiden benachbarten Fluͤgeln gebildeten krummlinigen Canales als ein Rechtek

betrachtet werden kann, welches qz zur Basis und

die Hoͤhe lh des Fluͤgels zur

Hoͤhe hat. Da die Laͤnge von qz

0,052 Meter und die Hoͤhe hl = 0,224 Met.

ist, so ist der Flaͤchenraum der Ausflußmuͤndung von einem der

krummlinigen Canaͤle = 0,052 × 0,224 = 0,011648 Quadratmeter, so daß

also die Summe der Ausflußmuͤndungen saͤmmtlicher zwoͤlf

krummlinigen Canale 0,1397 Quadratmeter betraͤgt. Die relative

Geschwindigkeit der Luft, welche aus dem zwischen den Fluͤgeln 1 und 2

befindlichen Canale austritt, ist daher senkrecht auf qz; und der zwischen dieser relativen Geschwindigkeit und der

Geschwindigkeit des Fluͤgelendes begriffene Winkel ist dem zwischen zq und dem Radius qo begriffenen Winkel gleich, der sich leicht berechnen laͤßt und

20 Grad 56 Minuten betraͤgt. Nimmt man an, daß die relative Geschwindigkeit

der austretenden Luft genau der Geschwindigkeit des Fluͤgelendes gleich ist,

und bezeichnet man diese durch V, so wird man finden,

daß die absolute Geschwindigkeit der austretenden Luft 36/100 der Geschwindigkeit

von V betraͤgt; und dieß ist denn auch wirklich

die groͤßte absolute Geschwindigkeit, welche die austretende Luft erlangen

wird. Sie ließe sich durch Vermehrung der Anzahl der Fluͤgel noch mehr

vermindern; allein dadurch wuͤrden die Ausflußmuͤndungen zu sehr

verengt werden, so daß dem Ventilator, um dieselbe Luftmenge mit ihm auszusaugen,

eine groͤßere Geschwindigkeit gegeben werden muͤßte, abgesehen davon,

daß der Apparat hiedurch auch complicirter wuͤrde. 3) Damit die Luft bei

ihrem Eintritt in die beweglichen Canaͤle durch die Fluͤgel keine

Stoͤße erleide, muß deren relative Geschwindigkeit bei ihrem Eintritt in den

Ventilator nach der den inneren Fluͤgelraͤndern tangentalen

Flaͤche dirigirt werden. Die Blechplatten G, G,

welche die Wirbelbewegung der Luft verhuͤten, zwingen dieselbe nun sich in einer Schichte

auszubreiten, welche sich nach allen Seiten der Oeffnung zwischen der fixirten und

der beweglichen Scheibe gleichmaͤßig verbreitet. Die Geschwindigkeiten der

Stroͤmchen, aus denen diese Schichte besteht, muͤssen in der Richtung

der an die Welle der Maschine auslaufenden Radien dirigirt seyn. Gleichwie das

Profil der Fluͤgel den Umfang b, b unter einem

halben rechten Winkel durchschneidet, eben so wird die relative Geschwindigkeit der

eintretenden Luft in Hinsicht auf die beweglichen Fluͤgel, welche aus der

absoluten Geschwindigkeit der Luft und aus einer der Geschwindigkeit der inneren

Fluͤgelraͤnder gleichen oder entgegengesezten Geschwindigkeit

resultirt, ebenso wird, sage ich, diese relative Geschwindigkeit gegen die

Fluͤgel tangental seyn, wenn die absolute, nach den Radien gerichtete

Geschwindigkeit der tangental auf den Umfang b, b

gerichteten Geschwindigkeit der inneren Fluͤgelraͤnder, oder der

halben Geschwindigkeit der Fluͤgelenden gleich ist, indem die Radien der

aͤußeren und inneren Fluͤgelraͤnder sich wie 1 zu 2 verhalten.

Dieser Bedingung ist nun aber beinahe vollkommen Genuͤge geleistet, wenn der

Flaͤchenraum der geraden cylindrischen Oberflaͤche, die den Umfang bb

Fig. 2, zur

Basis und mn

Fig. 3, zur

Hoͤhe hat, dem doppelten Gesammtflaͤchenraume der

Ausflußmuͤndungen gleich ist. Es wurde auch in der That oben gesagt, daß die

Geschwindigkeit, mit der die Luft an dem Ende der beweglichen Canaͤle

ausfließt, beinahe der Geschwindigkeit der Fluͤgelenden gleichkommt. Wenn

demnach der durch den Ventilator ziehende Luftstrom permanent geworden ist, so

muͤssen in der Zeiteinheit bei den aͤußersten Muͤndungen der

beweglichen Canaͤle gleiche Luftmassen aus- und auch in diese

Canaͤle eintreten, indem sie die cylindrische Oberflaͤche, welche den

Umfang b, b zur Basis hat, durchstroͤmen. Da der

Unterschied im Druke beim Ein- und Austritt immer hoͤchst unbedeutend

ist, so kann man hier, ohne einen merklichen Irrthum zu begehen, die Volume

fuͤr die Massen nehmen; woraus denn folgt, daß die mittlere absolute

Geschwindigkeit der durch die cylindrische Oberflaͤche b, b eintretenden Luft und die relative Ausflußgeschwindigkeit sich

umgekehrt verhalten, wie der Flaͤchenraum der cylindrischen

Oberflaͤche und die Gesammtflaͤchenraͤume der

Ausflußmuͤndungen. Damit demnach erstere Geschwindigkeit nur halb so groß sey

als leztere, muß der Flaͤchenraum der cylindrischen Oberflaͤche b, b doppelt so groß seyn als der

Gesammtflaͤchenraum der Ausflußmuͤndungen, den wir zu 0,1397

Quadratmeter gesunden haben. Auf solche Weise bestimmten wir die relativen

Hoͤhen hl und mn an den beiden Enden der Fluͤgel. Wir nahmen uͤbrigens die

innere Hoͤhe mn gleich 0,15 Meter oder der

Haͤufte des Radius der Centraloͤffnung der fixirten Scheibe C, C,

damit der

Flaͤchenraum der cylindrischen Eintrittsoberflaͤche fuͤr die

Luft beilaͤufig dem Flaͤchenraume der Centraloͤffnung gleich

sey. Diese Details dienen zur Erlaͤuterung der von uns angenommenen

gegenseitigen Dimensionsverhaͤltnisse, so wie sie auch andeuten, welche

Veraͤnderungen diese erleiden muͤßten, wenn man einen Ventilator von

anderem Durchmesser oder mit einer groͤßeren oder geringeren Anzahl von

Fluͤgeln bauen wollte.

Was das in einer Secunde von dem Ventilator gelieferte oder verbrauchte Volumen Luft

betrifft, so steht es, wie bereits erwaͤhnt, mit der der Maschine gegebenen

Rotationsgeschwindigkeit im Verhaͤltnisse. Man erfaͤhrt dasselbe, wenn

man den Gesammtflaͤchenraum der Austrittsmuͤndungen 0,1397

Quadratmeter mit der Geschwindigkeit der Fluͤgelenden multiplicirt. Da der

Radius des von diesen Enden beschriebenen Kreises 0,60 Meter betraͤgt, so hat

dieser Kreis 3,77 Met. im Umfange, wonach die Geschwindigkeit des

Fluͤgelendes per Secunde = 3,77 Met. multiplicirt

mit der Zahl der Umlaͤufe, welche die Welle innerhalb derselben Zeit macht.

Einem Umlaufe in der Secunde oder 60 Umlaͤufen in der Minute entspricht also

eine Geschwindigkeit der Fluͤgelenden von 3,77 Met., und ein Luftvolumen von

0,1397 Quadratmet. × 3,77 Met. = 0,5263 Quadratmet. Um demnach einen

Kubikmeter Luft in der Secunde auszuziehen, muß der Ventilator in einer Secunde 1,9

Umgaͤnge oder in der Minute ihrer 114 zuruͤklegen.

Gesezt z.B. man wolle alle halbe Stunden die Luft eines Saales von 24 Met.

Laͤnge auf 9 Met. Breite und 6 Met. Hoͤhe gaͤnzlich erneuern,

so gibt dieß einen Rauminhalt von 24 × 9 × 6 = 1296 Kubikmet., so daß

in jeder Secunde 1296/1800 oder 0,72 Kubikmet. Luft zu erneuern sind. Die Zahl der

Umgaͤnge, welche der Ventilator in der Minute zu vollbringen hat, bestimmt

sich also in diesem Falle nach folgender Proportion:

Wenn 0,5263 Kubikmet. mit einer Geschwindigkeit von 60 Umgaͤngen in der Minute

ausgezogen werden, so werden 0,72 Kubikm. mit einer Geschwindigkeit von x Umgaͤngen ausgezogen: 0,5263 : 60 = 0,72 : x = 82,08, so daß der Ventilator also 82 Umgaͤnge

in der Minute machen muß. Um den Anschlag sicher nicht zu gering zu machen, kann man

in der Praxis auf eine um 1/5 oder selbst um 1/4 groͤßere Geschwindigkeit,

als die Berechnung ergibt, zaͤhlen.

Die Errichtung des nach den angegebenen Principien gebauten Ventilators veranlaßt im

Allgemeinen geringe Kosten, und kann auf ziemlich einfache Weise geschehen. Man kann

den Apparat naͤmlich an der Außenseite der Mauer des zu ventilirenden Saales

anbringen, wenn in diese Mauer ein kreisrundes Loch von einem Durchmesser gemacht

worden ist, der dem Durchmesser der Oeffnung der fixirten, direct an der Wand

angebrachten Scheibe C, C entspricht. Die Maschine

waͤre mit einem leicht gebauten Schoppen zu umgeben, der auf

Querhoͤlzern, welche in die Mauer eingelassen waͤren und

beilaͤufig auf 3 Fuß aus dieser hervorragen, zu ruhen haͤtte. In

diesem Schoppen muͤßten sich dem Ventilator gegenuͤber zwei seitliche,

lange und schmale Oeffnungen befinden, die man beliebig mit Schiebern verschließen

koͤnnte; und auch in dem Dache waͤre eine laͤngliche Oeffnung

anzubringen, die nach Belieben mit einem Klappendekel oder auf irgend andere Weise

zu verschließen waͤre. Der Boden unter dem Ventilator haͤtte

wegzubleiben; die eiserne Welle muͤßte an ihrem zweiten Ende auf einem

hoͤlzernen Boke ruhen, der in der Naͤhe der beweglichen Scheibe und

nur in solcher Entfernung von ihr, daß zwischen ihr und dem Boke die Rolle P untergebracht werden koͤnnte, in dem

Gebaͤlke befestigt werden muͤßte. Bei ruhigem Wetter waͤren die

seitlichen Schiebfenster so wie auch jenes am Dache zu offnen, so daß der Ventilator

von allen Seiten vollkommen frei waͤre. Traͤte Wind ein, so

waͤre an der Seite, von der er blaͤst, das Schiebfenster zu schließen,

waͤhrend jenes an der gegenuͤber liegenden Seite, so wie auch jenes am

Dache offen zu verbleiben haͤtte. Bei eintretendem Regen waͤre das

Dachfenster, und wenn zugleich Wind weht, auch eines der seitlichen Fenster zu

verschließen. Die Schiebfenster koͤnnten eine solche Einrichtung haben, daß

man sie von Außen, und ohne daß man an den Schoppen emporzusteigen braucht, mittelst

Schnuͤren verschließen kann. Die endlose, uͤber die Rolle P geschlungene Schnur muͤßte senkrecht an das zu

ebener Erde angebrachte Rad herablaufen. Der Ventilator waͤre an dem oberen

Theile des Gebaͤudes in der Naͤhe des Dachbodens unterzubringen, wenn

man die Luft in den Saal von Unten nach Oben durchstroͤmen lassen will; er

muͤßte hingegen seine Stellung unter dem Bodengeschosse angewiesen erhalten,

wenn man den Saal durch einen absteigenden Luftstrom ventiliren wollte.

An der Magnanerie der Maierei in Senart, welche nach dem Systeme d'Arcet's eingerichtet ist, und an der Hr. Camille Beauvais den alten Ventilator durch einen neuen eine

geringere Triebkraft erheischenden ersezen wollte, traf ich folgende Anordnung. Die

erwaͤrmte Luft tritt in vier, unter dem unteren Boden angebrachte

Laͤngencanaͤle ein, drang durch Loͤcher, welche uͤber

den Canaͤlen in diesen Boden gebohrt waren, stieg in dem Saale empor, und

drang an der Deke durch Loͤcher, welche sie in einen einzigen Canal leiteten,

den man entweder mit

dem Zugrauchfange oder auch mit einem Ventilator, der die aufgesaugte Luft in den

Zugrauchfang trieb, in Communication sezte. Diese ganze Anordnung wurde belassen,

nur wurde an die Stelle des alten der neue Ventilator gesezt. In der Naͤhe

des Endes des dem Zugrauchfange zunaͤchst gelegenen Canales wurde mittelst

eines gebogenen Rohres, das direct auf das Ende, womit der Canal in den Zugrauchfang

ausmuͤndete, gesezt wurde, eine weite Communication mit der

Centraloͤffnung der fixirten Scheibe hergestellt. Um die an den Zugrauchfang

und an den Ventilator fuͤhrenden Communicationen, von denen immer nur eine

auf ein Mal geoͤffnet seyn darf, beliebig verschließen zu koͤnnen,

wurden zwekmaͤßig eingerichtete Schieber angebracht. Der Ventilator selbst

ward in einer Art von Mansarde, welche von dem Schieber auslauft und welche sich

gegen die Giebelwand, an der sich der Zugrauchfang befindet, und die zu diesem Zweke

zur gehoͤrigen Hoͤhe emporgefuͤhrt wurde, anlehnt,

untergebracht. Seine Welle ruht einerseits auf dem Querbalken der

Centraloͤffnung, und andererseits auf der hoͤher aufgefuͤhrten

Giebelwand. Die Mansarde hat an den Seiten zwei lange schmale Oeffnungen und im

Dache eine; saͤmmtliche Oeffnungen koͤnnen beliebig verschlossen

werden; bei ruhiger Witterung ist der Ventilator von drei Seiten vollkommen frei;

der Localverhaͤltnisse wegen war es nicht moͤglich, ihn auch von Unten

frei zu machen. Die Rolle P wurde zwischen der

beweglichen Scheibe und der Mauer, an welche die Scheibe sehr nahe zu liegen kam,

angebracht. Die endlose Treibschnur laͤuft senkrecht laͤngs der

inneren Wand des Gebaͤudes durch die Deke und den Boden herab, und ist im

Erdgeschosse um ein Rad geschlungen, welches durch einen Pferdegoͤpel, der zu

einem anderen Zweke dient, nebenbei in Bewegung gesezt wird.

Diese kurze Beschreibung duͤrfte genuͤgen, um zu zeigen, wie der neue

Apparat allerwaͤrts aufgestellt und auf eine einfache Weise mit den

Canaͤlen der d'Arcet'schen Magnanerien, oder auch

mit dem zwischen einem doppelten Boden begriffenen, einen einzigen großen Canal

bildenden Raume in Verbindung gebracht werden kann. Man darf nicht vergessen, daß

die von dem Ventilator aufgesaugte Luft immer in die aͤußere

Atmosphaͤre und nie in den Zugrauchfang getrieben werden muß; daß zu diesem

Zweke der aͤußere Umfang des Ventilators vollkommen frei gelassen seyn muß;

und daß, wenn man ihn, um ihn gegen Regen und Wind zu schuͤzen, in einem mit

einem Dache versehenen und seitlich geschlossenen Raume unterbringt, die

Waͤnde dieses Raumes uͤberall ziemlich weit von dem Umfange des

Ventilators entfernt und dem Ventilator gegenuͤber mit langen schmalen

Oeffnungen versehen seyn muͤssen, welche sich nach Belieben mit Schiebern verschließen lassen,

die aber bei ruhiger Witterung stets offen bleiben sollen.

Ich habe nunmehr nur noch Einiges uͤber die Art und Weise, auf welche der

Ventilator in Bewegung gesezt werden soll, beizufuͤgen. Dieß geschieht im

Allgemeinen mittelst einer endlosen, uͤber die Rolle P und uͤber ein dem Rade einer Drehbank aͤhnliches Rad

laufenden Treibschnur. Wie gezeigt ist, muß der in Fig. 2 und 3 abgebildete Ventilator

114 Umgaͤnge machen, um in einer Secunde einen Kubikmeter auszusaugen, wo

dann die absolute Geschwindigkeit der austretenden Luft beilaͤufig 36/100 der

Geschwindigkeit der Fluͤgels enden gleich ist. Hieraus ergeben sich

Andeutungen uͤber die Kraft, welche erforderlich ist, um ihn in Bewegung zu

sezen. Ein Kubikmeter trokene Luft wiegt bei 0° und unter einem Druke von

0,76 Meter Queksilber 1,3 Kilogr. Bei einer Temperatur von 20 Centigr., wie sie im

Inneren der Magnanerien herrscht, betraͤgt dieses Gewicht nur 1,21 Kilogr.,

und dieses Gewicht wollen wir denn auch annehmen, obwohl die Luft der Magnanerien

wegen des in ihr enthaltenen Wasserdampfes noch leichter wiegt. Die halbe lebendige

Kraft der von dem Ventilator ausgetriebenen Luft ist, wenn ein Kubikmeter in der

Secunde verdraͤngt werden soll, ausgedruͤkt durch (1,21 Kilogr.)/(2

× 9,81) × (0,36 V)², wo V die Geschwindigkeit des Endes der Fluͤgel, die

hier 7,163 Meter betraͤgt, vorstellt. Stellt man den Calcul an, so ergibt

sich, daß die halbe lebendige Kraft eine Arbeit von 0,411 Kilogr. in einer

Zeitsecunde auf einen Meter gehoben erheischt. Dieß ist nicht der 150ste Theil der

Kraft eines Dampfpferdes oder der 12te Theil der Arbeit, die nach Navier ein an einer Kurbel aufgestellter Mann leistet.

Nimmt man, um die passiven Widerstaͤnde in Anschlag zu bringen, das

Fuͤnffache des berechneten. Ausdrukes, so macht dieß immer noch nicht die

Haͤlfte der Arbeit eines eine Kurbel treibenden Mannes. Ich zweifle daher

nicht, daß ein nach den hier angegebenen Principien gebauter Ventilator durch ein

Kind, welches man an die Kurbel des Rades stellt, oder vielleicht auch durch einen

in ein Tretrad gebrachten Hund in Bewegung gesezt werden kann. Ich sah wenigstens

die Hunde im Suͤden haͤufig auf diese Weise zum Bratenwenden

benuzt.

Uebrigens scheint mir das beste Mittel, dessen man sich zum Betriebe des Ventilators

bedienen kann, in der Anwendung eines Gewichtes, welches von Zeit zu Zeit aufgezogen

wird, zu suchen. Es wird hiebei freilich ein Apparat noͤthig, dessen

Herstellung einige Kosten veranlassen duͤrfte, allein man wird hiefuͤr

reichlich dadurch entschaͤdigt, daß man hiebei eines vollkommen

regelmaͤßigen Ganges des Ventilators, dessen Geschwindigkeit man durch

Erhoͤhung oder Verminderung des Gewichtes abaͤndern kann, versichert

ist. Angenommen, die Triebkraft, welche noͤthig ist, um den Apparat mit einer

Geschwindigkeit von 114 Umgangen in der Minute in Bewegung zu sezen, betrage mit

Einschluß der Wirkung der Reibungen 2 Kilogr., die in einer Secunde einen Meter hoch

herabfallen, so laͤßt sich diese Kraft durch ein Gewicht von 200 Kilogr.,

welches in einer Secunde um einen Centimeter herabsinkt, und welches sich folglich

in einer Viertelstunde oder in 900 Secunden durch 9 Meter bewegt, erzielen. Es wird

beinahe uͤberall moͤglich seyn, in einer Hoͤhe von 10 Meter

uͤber dem Boden einen fixen Punkt aufzufinden, an dem man den Kloben eines

Flaschenzuges, der ein Gewicht von 200 Kilogr. zu tragen vermag, aufhaͤngen

kann. Wenn die Flaschenzugschnuͤre 8 an der Zahl sind, und wenn sich die

durch den Flaschenzug gelaufene Schnur auf die Welle eines Haspels von 0,24 Meter im

Durchmesser aufrollt, so muß der Umfang des Haspels mit einer Geschwindigkeit von 8

Centimetern in der Secunde umlaufen, und folglich 6,536 Umgaͤnge in der

Minute vollbringen. Da das Verhaͤltniß von 114 zu 6,536 17,44

betraͤgt, so genuͤgt es, wenn die Welle des Ventilators 17,44

Umgaͤnge vollbringt, waͤhrend die Welle des Haspels einen solchen

zuruͤklegt. Um dieses Geschwindigkeitsverhaͤltniß zu erlangen, kann

man an der Haspelwelle ein Zahnrad von 12 Zoll oder 0,324 Meter im Durchmesser

anbringen, welches in ein Getrieb von 3 Zoll oder 0,081 Meter eingreift, das an

einer mit der Haspelwelle parallel laufenden und in einem und demselben Rahmen

angebrachten Welle fixirt ist. Die Getriebwelle, welche demnach 4 Umgaͤnge

vollbringt, waͤhrend der Haspel ein Mal umlaͤuft, haͤtte an

ihrer uͤber den Rahmen hinausragenden Verlaͤngerung eine Querstange zu

tragen, welche die Rotationsbewegung an das untere Rad, uͤber das die endlose

Schnur, die zugleich auch uͤber die an der Welle des Ventilators aufgezogene

Rolle geschlungen ist, laͤuft, fortpflanzt. Die Durchmesser dieses Rades und

der Rolle muͤßten sich also wie 1,44/4 zu 1 oder wie 4,36 zu 1 verhalten.

Wenn man also der Rolle an der Ventilatorwelle 8 Zoll oder 0,216 Meter Durchmesser

gibt, so muß der Durchmesser des Rades 4,36 × 8 = 34,88 Zoll, mithin 36 Zoll

oder 3 Fuß betragen. Um das herabgesunkene Gewicht aufzuziehen, muͤßte man

jedes Mal 8 × 9 = 72 Meter Schnur auf den Haspel aufwinden, wozu 96

Haspelumlaͤufe erforderlich waͤren. Dieß Geschaͤft laͤßt

sich in 2 Minuten vollbringen; denn die an dem Ende eines Hebelarmes von nicht mehr

als 0,12 Meter auf den Haspelumfang wirkende Gewalt reducirt sich auf 25 und bei einer Hebellaͤnge

von 0,36 Meter auf beilaͤufig 8 Kilogr., und leztere Hebellaͤnge ist

ein bequemer Radius fuͤr eine an der Haspelwelle anzubringende Kurbel. Wollte

man anstatt eines Treibgewichtes von 200 Pfd. ein solches von 400 Pfd. anwenden, so

koͤnnte man den Haspeldurchmesser von 0,24 auf 0,12 Meter reduciren, wo dann

das Gewicht in einer Secunde nur um einen halben Centimeter herabsinken

wuͤrde, so daß es nur alle halbe Stunden aufgezogen zu werden brauchte. Zum

Behufe dieses Aufziehens waͤren 192 Haspelumlaͤufe und

ungefaͤhr 4 Minuten Zeit erforderlich. Damit sich unter diesen

Umstaͤnden eine Schnur von 3 Linien im Durchmesser auf den Haspel aufrollen

koͤnnte, ohne sich auf sich selbst aufzuwinden, muͤßte man der

Haspelwelle mehr dann 48 Zoll in der Laͤnge geben; 2 Fuß Laͤnge

reichen jedoch hin, wenn man die Schnur sich ein Mal auf sich selbst aufwinden

laͤßt, was ohne allen Nachtheil geschehen kann. Brauchte die Ventilirung

minder lebhaft von Statten zu gehen, so waͤre nur das Gewicht zu vermindern,

wo dasselbe dann langsamer herabsinken wuͤrde und seltener aufgezogen werden

muͤßte. Es fehlt mir uͤbrigens an speciellen Daten, um angeben zu

koͤnnen, welches Gewicht erforderlich ist, um dem Ventilator eine bestimmte

Geschwindigkeit zu geben. Man braucht sich daher um so weniger an die nur

beispielsweise angegebenen Gewichte zu binden, als dieselben ohnedieß nach

Localverhaͤltnissen und namentlich nach der. Groͤße und Form der

Canaͤle, so wie nach der angenommenen Art der Vertheilung der Luft im Inneren

modificirt werden muͤssen. Was dagegen die Dimensionen der Rolle und des

Rades, uͤber welche die Treibschnur geschlungen ist, so wie auch jene des

Haspels, des Zahnrades und des Getriebes betrifft, so kann man fuͤglich die

von mir beispielsweise angefuͤhrten annehmen.

Tafeln