| Titel: | Verbesserungen an den für Eisenbahnen bestimmten Wagenrädern, worauf sich William Losh, Esq., von Benton House in der Grafschaft Northumberland, am 31. Aug. 1830 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 69, Jahrgang 1838, Nr. XXXIV., S. 175 |

| Download: | XML |

XXXIV.

Verbesserungen an den fuͤr Eisenbahnen

bestimmten Wagenraͤdern, worauf sich William Losh, Esq., von Benton House in der

Grafschaft Northumberland, am 31. Aug. 1830 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Mai

1838, S. 277.

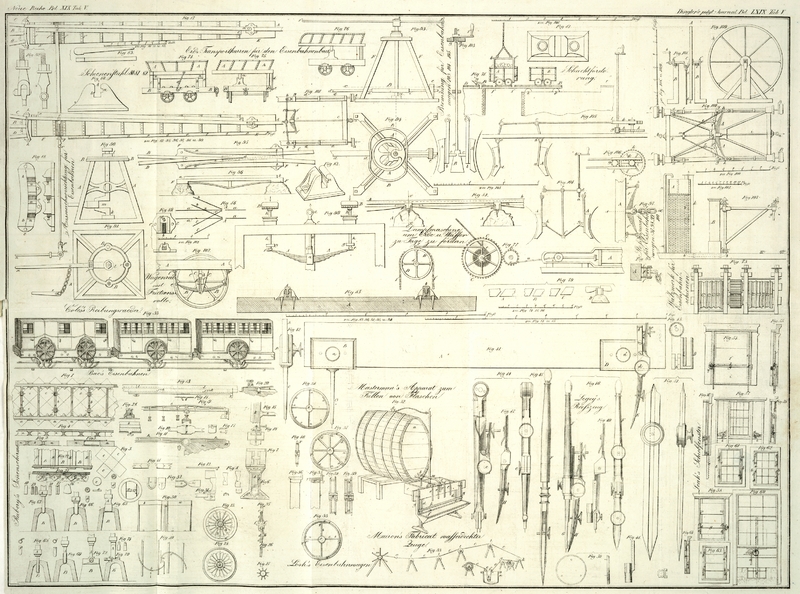

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Losh's verbesserte Wagenraͤder fuͤr

Eisenbahnen.

Meine Absicht ist, durch meine Erfindung die Raͤder der fuͤr

Eisenbahnen bestimmten Wagen dauerhafter zu machen, damit sie durch die

Erschuͤtterungen, denen sie namentlich bei großen Geschwindigkeiten auf den

Eisenbahnen ausgesezt sind, nicht so leicht Schaden und selbst Bruͤche

erleiden, wie dieß sonst haͤufig der Fall ist. Ich verfertige die Speichen,

die Felgen und die Reifen meiner verbesserten Raͤder ganz aus Schmiedeeisen.

Die Speichen werden auf die weiter unten zu beschreibende Art und Weise mit

einander, mit den Felgen und mit einer in die Mitte gebrachten gußeisernen Nabe

verbunden; und zwar so innig und so fest, daß sie immer saͤmmtlich und

gleichzeitig als Stuͤzen der Nabe, so wie auch dahin wirken, stets die Form

des Rades in jeder Hinsicht zu erhalten. Diese Verbindung der einzelnen Theile, so

wie auch der Umstand, daß ich jene Theile, welche den Erschuͤtterungen am

meisten ausgesezt sind, aus Schmiedeeisen verfertige, tragen am meisten zur

Verhuͤtung der Beschaͤdigungen meiner Raͤder bei. Die

Zeichnung, zu deren Beschreibung ich nunmehr sogleich uͤbergehen will, wird

Alles versinnlichen.

Fig. 33 ist

ein seitlicher Aufriß und Fig. 34 ein Durchschnitt

eines Rades fuͤr Wagen, die zum Waaren- und Personentransporte auf

Eisenbahnen, namentlich fuͤr solche, welchen eine große Geschwindigkeit

gegeben werden soll, bestimmt sind. A ist die centrale

gußeiserne Nabe, in deren Mitte sich ein rundes, oder auch ein vierekiges, zur

Fixirung des Rades an der Achse dienendes Loch befindet. a,

b, c sind die aus flachen Eisenstaͤben bestehenden Speichen, die

fuͤr Wagen, welche mit ihrer Ladung gegen 4 Tonnen wiegen, und dieses Gewicht

auf 4 Raͤdern vertheilt fuͤhren, gegen 1/2 Zoll Dike auf 3 Zoll Breite

haben. Auf ein Rad von 3 Fuß im Durchmesser sollen 8 oder 10, auf eines von 32 Zoll

im Durchmesser dagegen 6 oder 8 Arme kommen. Die zu den Speichen bestimmten

Eisenstaͤbe werden beilaͤufig in der Mitte ihrer Laͤnge bei p, q, t unter einem Winkel abgebogen, und dem einen Arme

dieses Winkels wird durch Schmieden eine Kruͤmmung gegeben, wie man dieß in

der Zeichnung bei p,r sieht. Wenn daher eine bestimmte

Anzahl solcher Speichen zusammengesezt wird, so bilden die gekruͤmmten Winkelarme einen

vollkommenen Kreis, die geraden Winkelarme dagegen die Radien dieses Kreises. Um

alle diese Speichen zu einem Rade zu verbinden, legt man die geeignete Anzahl davon

in einen entsprechenden Model, welcher auf die in den Gießereien uͤbliche

Weise zum Gießen der Nabe zugerichtet wird. Die inneren, in den Nabenmodel

hineinragenden Speichenenden werden zu diesem Behufe vor dem Einlegen der Speichen

in den Model erhizt, und so eingeschnitten oder auch schwalbenschwanzartig geformt,

daß sie sich aus der Nabe, die hierauf an die inneren Speichenenden gegossen werden,

nicht ausziehen koͤnnen. Zu demselben Zweke kann man uͤbrigens auch

ein Loch durch diese Enden bohren, bevor man die Nabe an sie gießt. Um das

Zerspringen der Nabe zu verhuͤten, soll man an die beiden hervorragenden

Enden derselben schmiedeiserne Ringe oder Reifen v, v

bringen, welche man heiß anlegt, und die man uͤber der Nabe

zusammenschrumpfen laͤßt. Die aͤußeren Enden oder gebogenen Winkelarme

der Speichen reichen so weit uͤber einander, daß sie mit einander verbunden

werden koͤnnen; so paßt z.B. das aͤußerste Ende r des gebogenen Winkelarmes der Speiche a

genau in den Ausschnitt bei q, der sich in dem Winkel

der Speiche b befindet; das Ende s des gebogenen Winkelarmes der Speiche b paßt

auf gleiche Weise in den Ausschnitt t am Winkel der

Speiche c u.s.f. Es entsteht auf diese Weise zwischen

den gebogenen Winkelarmen je zweier Speichen ein gutes Gefuͤge, an welchem

entweder durch Schweißung oder auch durch eine starke Niete, welche durch das Ende

des Winkelarmes der einen Speiche und durch den ausgeschnittenen Theil des Winkels

der anderen Speiche geht, eine feste Verbindung hergestellt wird. Die auf solche

Weise mit einander verbundenen gebogenen Winkelarme der Speichen bilden eine feste

kreisrunde Radfelge p, r, q, s, t, an welche der

schmiedeiserne Reifen oder Radkranz T, der auf den

Schienen zu laufen hat, angelegt wird. Man biegt, um sich diesen Reifen zu

verschaffen, einen in entsprechender Form ausgewalzten Eisenstab von

gehoͤriger Laͤnge im Kreise auf, schweißt ihn an den Enden zusammen,

und legt ihn dann heiß an die Radfelge an, damit er sich beim Abkuͤhlen auf

dieser zusammenziehe, und hiemit ein starkes, Sicherheit gewahrendes Rad bilde.

Dieser Reifen T muß einen Randkranz f haben, der an der einen Seite desselben uͤber

jenen Theil des Reifens, welcher auf den Scheitel der Schiene zu liegen kommt,

hinausragt: so zwar, daß sich dieser Randkranz an die Seite der Schiene anlegt und

das Abweichen des Rades von der Schiene verhuͤtet. Die Form dieses

Randkranzes f, so wie auch des aͤußeren Theiles

des Reifes T kann die gewoͤhnliche seyn. Die Befestigung des Reifens,

an der auf die oben angegebene Weise gebildeten Radfelge kann mit

kegelfoͤrmigen Zapfen geschehen, welche in einer gegen den Mittelpunkt des

Rades laufenden Richtung sowohl durch den Reifen als durch die Felge gehen, und zu

deren Aufnahme Loͤcher in den Reifen gebohrt seyn muͤssen, damit die

Koͤpfe der Zapfen nicht uͤber die Außenseite des Reifens vorstehen. An

die duͤnneren Enden dieser Zapfen, welche durch die Radfelge dringen

muͤssen, sollen Muttern geschraubt werden, wenn man sie nicht lieber

vernieten will. Wollte man den Reifen ohne Anwendung solcher Zapfen auf sichere

Weise auf der Außenseite der Radfelge befestigen, so muͤßte man den

Eisenstab, aus dem der Reifen gebildet werden soll, in der in Fig. 35 in

groͤßerem Maaßstabe gezeichneten Form ausgewalzt werden: d.h. es

muͤßte sich an der zur inneren Seite des Reifens bestimmten Flaͤche an

jedem seiner Raͤnder ein Vorsprung g, g befinden,

der beilaͤufig um 1/16 Zoll uͤber die Oberflaͤche hinausragte,

und der zwischen diesen beiden Vorspraͤngen gelassene Raum muͤßte zur

Aufnahme der von den Speichenarmen gebildeten Radfelge breit genug seyn. Der Reifen

wird sich bei der Ausdehnung, die er in der Hize erleidet, wohl an die Felge r anlegen lassen; so wie er sich aber beim

Abkuͤhlen zusammenzieht, werden die Vorspruͤnge g, g uͤber die beiden Raͤnder der Felge hinausragen, und das

Abgehen des Reifens vom Rade unmoͤglich machen. Man kann, um denselben Zwek

zu erreichen, die zu den Speichen bestimmten Staͤbe auch so auswalzen lassen,

daß sie an der einen Seite nach Art einer seichten Rinne concav, an der anderen

dagegen convex oder flach sind. Die concaven Seiten dieser Staͤbe

muͤßten bei deren Verwendung zu den Radspeichen nach Außen zu liegen kommen,

so daß die aus ihnen gebildete Radfelge nach Außen eine Auskehlung bekaͤme.

Dagegen waͤre in diesem Falle der zum Radkranze bestimmte Eisenstab so

auszuwalzen, daß er an der zur inneren Seite bestimmten Oberflaͤche eine

Convexitaͤt bekaͤme, die der eben erwaͤhnten Kehle oder

Concavitaͤt entspricht, und die sich beim Abkuͤhlen des Reifens so in

diese Kehle einlegt, daß der Reifen nicht abgehen kann. Anstatt ferner die Speichen

und die die Radfelge bildende Verlaͤngerung derselben aus einem und demselben

Stuͤke zu verfertigen, kann man die Speiche aus einem Eisenstabe, dem man

durch Auswalzen irgend eine geeignete Gestalt gegeben, und die zur Radfelge

bestimmte Verlaͤngerung aus einem anderen, nach einer anderen Form

ausgewalzten Stabe verfertigen, und beide Staͤbe durch Schweißung unter einem

zur Bildung der Radfelge geeigneten Winkel mit einander verbinden. Man kann auf

diese Weise nicht nur jedem der beiden Theile die seinem Zweke am besten

entsprechende Form geben, sondern es laͤßt sich die zur Aufnahme des aͤußersten Endes des

naͤchsten Felgentheiles bestimmte Vertiefung leichter anbringen.

Fig. 37 zeigt

einen seitlichen Aufriß eines anderen meiner Erfindung gemaͤß gebauten Rades.

Hier werden die Speichenenden in einem Model in der bei a,

a angedeuteten, oder wenn man will, auch in irgend einer anderen, zur

Bildung der Radfelge besonders geeigneten Form ausgehaͤmmert. Hierauf

verschafft man sich einen schmiedeisernen Ring s, s von

gehoͤrigem Durchmesser, an den der Reifen angelegt und die Speichen

geschweißt werden. Um diesem Ringe eine vollkommene Kreisform und einen solchen

Durchmesser zu geben, daß er genau an die Innenseite des Reifens T paßt, kann man ihn an einen Dorn oder in einen

kreisrunden Model bringen, in dessen Umfang in gehoͤrigen Entfernungen von

einander Oeffnungen angebracht sind, die, wenn der Ring auf gewoͤhnliche

Weise durch Erhizung an den Dorn angelegt worden ist, zur Aufnahme der Arme dienen.

Wenn sich nun der Ring beim Abkuͤhlen zusammenzieht, so wird er durch den

Widerstand des Dornes auf dem gewuͤnschten Durchmesser erhalten. Der Dorn

besteht zu diesem Behufe am besten aus zwei Haͤlften oder auch aus mehreren

Theilen, die durch Keile oder Schrauben so anseinander getrieben werden

koͤnnen, daß sie einen Kreis von beliebigem Durchmesser bilden; bei dieser

Einrichtung ist naͤmlich das Abnehmen des erkalteten Ringes von dem Dorne

sehr erleichtert. Oder man kann die Speichen in geeigneten Entfernungen von einander

auf solche Weise an einen Stab Schmiedeisen schweißen, daß sie mit diesem rechte

Winkel bilden; und diesen Stab kann man dann in einem Model, der ein Segment eines

Kreises vom innern Durchmesser des Reifens bildet, zu einem Kreise oder Ringe

aufbiegen, so daß nur mehr seine beiden Enden zusammengeschweißt zu werden brauchen.

Damit dieser Ring, an den die Arme oder Speichen im voraus geschweißt worden sind,

genau den erforderlichen Durchmesser bekomme, soll man ihn an einen Dorn von der

oben beschriebenen Art bringen. Oder man kann dem Ringe, an den die Speichen

geschweißt worden, und dessen Enden bereits durch Schweißung verbunden sind,

dadurch, daß man ihn zum Rothgluͤhen bringt, und in diesem Zustande in einen

vollkommen kreisrunden Model hinab haͤmmert, die gehoͤrige Rundung

geben. In diesem Falle soll jedoch die Muͤndung des Models zum Behufe der

leichteren Einfuͤhrung des Ringes glokenfoͤrmig ausgebaucht seyn. Oder

man kann endlich die Speichen auch ohne alle Dazwischenkunft eines solchen Ringes

unmittelbar an den Radkranz schweißen, wie bei a, a, a

angedeutet ist.

In Fig. 38

sieht man ein anderes Rad, an dem jede Speiche aus zwei Eisenstaͤben besteht, welche so neben

einander gelegt sind, daß sie gleichsam nur einen zu bilden schienen. Die Enden

dieser Staͤbe sind jedoch nach entgegengesezten Richtungen im Winkel

aufgebogen, und den Winkelarmen b, b ist eine solche

Kruͤmme gegeben, daß die Winkelarme von je zwei Speichen in der Mitte bei o, o, o zusammentreffen. Da wo die Winkelarme

uͤber einander zu liegen kommen, werden sie durch Nieten verbunden, und auf

diese Weise bilden sie alle zusammen eine kreisrunde Felge, um die der Reifen oder

Radkranz angelegt wird. Die Speichenenden lassen sich uͤbrigens auch durch

Schweißung verbinden, wodurch der Reifen eine noch bessere Unterstuͤzung

bekommt. Oder man kann den Stab, aus dem jede einzelne Speiche besteht, auch zwei

Mal im Winkel abbiegen, so daß die beiden Enden gerade in einem Dreieke zulaufen,

waͤhrend der mittlere zwischen den beiden Biegungen befindliche Theil einen

Theil der kreisrunden Radfelge zu bilden hat. Jede Speiche wuͤrde hienach

einen Sector vorstellen, und mehrere solcher Sectoren mit ihren geradlinigen Seiten

an einander gelegt wuͤrden ein Rad bilden, an welchem jede einzelne Speiche

aus zwei Eisenstaͤben bestuͤnde. Die auf solche Weise gebildete

Radfelge muͤßte gleichfalls mit einem Reifen versehen werden. Die Befestigung

der Speichen in der Nabe hat an den unter Fig. 37 und 38

beschriebenen Raͤdern ebenso zu geschehen, wie es bei Fig. 33 angegeben

wurde.

Fig. 39 ist

ein Durchschnitt eines anderen Rades, an welchem die Speichen aus

Eisenstaͤben, welche in der bei a,a, b,b

ersichtlichen Form gebogen sind, bestehen. Das Ende b,b,

welches eine doppelte Abbiegung zeigt, ist quer auf den Eisenstab gestellt, der auf

die oben angegebene Weise den inneren Ring bildet, und mit diesem Ringe durch Nieten

oder auch durch eine Schweißung verbunden. Die Enden a,a

werden auf die oben bei Fig. 33 beschriebene

Methode dadurch befestigt, daß man die Nabe an sie gießt. Das Anlegen des Reifens

geschieht nach einer der unter Fig. 33, 37 und 38 angegebenen Methoden.

Die Eisenstaͤbe, die man zu den Speichen verwendet, koͤnnen flach,

vierekig, oder auch rund seyn. Der Radkranz kann die Form haben, die oben als zum

Laufen auf Kantenschienen bestimmt erlaͤutert wurde; fuͤr

Plattenschienen (plate-rails) kann man ihm aber

die in Fig.

40 angedeutete Form geben.

Fig. 40 zeigt

einen Durchschnitt eines zum Laufe auf Plattenschienen bestimmten Rades, und zwar

fuͤr Wagen, die auf 4 solchen Raͤdern vertheilt 20 Cntr.

fuͤhren. Jedes dieser Raͤder hat 6 oder 8 Speichen, die entweder aus

Eisenstaͤben von 3/4 Zoll im Gevierte, oder aus runden Staͤben von 7/8

Zoll im Durchmesser gebildet werden koͤnnen. Deren Verbindung zu einem

inneren Ringe, oder wenn kein solcher erforderlich ist, deren Verbindung mit dem Radreisen wurde bereits

oben bei Fig.

37 beschrieben.

Schließlich erklaͤre ich, daß ich weder die Verfertigung der Speichen und der

Radkraͤnze aus Schmiedeisen, noch auch die Verbindung der schmiedeisernen

Speichen mit einer gußeisernen Nabe als meine Erfindung in Anspruch nehme.

Anmerkung.

In einem unterm 20. Mai 1836 eingetragenen Anhange zu obiger Patentbeschreibung

erklaͤrt der Patenttraͤger, daß er auf die Befestigung der Radfelge an

dem Radkranze mittelst einer Concavitaͤt an der einen und einer

Convexitaͤt an dem anderen verzichte, indem diese Befestigungsweise schon vor

ihm in Anwendung gebracht worden ist.

Wir kamen hauptsaͤchlich deßhalb noch Mal auf das Patent des Hrn. Losh, von dem wir schon im polytechn. Journal Bd. LVII. S. 183 eine kurze Beschreibung

gaben, zuruͤk, weil sich in neuester Zeit zwischen Hrn. Losh und Hrn. Hague ein bedeutender

Rechtsstreit wegen gegenseitiger Patenteingriffe erhoben hat. Wir haben die

Patentraͤder des lezteren im LXVIII. Bd. S. 19 unseres Journals

ausfuͤhrlich beschrieben, so daß Jedermann beurtheilen kann, wie viel

Originalitaͤt jeder der beiden Patenttraͤger fuͤr sich in

Anspruch nehmen kann.

Tafeln