| Titel: | Technische Notizen, auf einer Reise durch Belgien und Westphalen gesammelt von Dr. Adolph Poppe. |

| Autor: | Dr. Adolph Poppe [GND] |

| Fundstelle: | Band 69, Jahrgang 1838, Nr. XXXV., S. 180 |

| Download: | XML |

XXXV.

Technische Notizen, auf einer Reise durch Belgien

und Westphalen gesammelt von Dr. Adolph Poppe.

Mit Abbildungen auf Tab.

II und V.

(Fortsezung und Beschluß von Bd. LXIX. H. 2, S. 126.)

Adolph Poppe's Notizen aus dem Gebiete der Mechanik.

I. John Kockerill's Etablissement in

Seraing bei Luͤttich.

Auf dem linken Ufer der Maas, eine Stunde oberhalb Luͤttich, breitet sich das

beinahe ausschließlich von Fabriksarbeitern bevoͤlkerte Dorf Seraing aus. Diesem gegenuͤber liegt am

jenseitigen Ufer, durch einen Wald riesiger Schornsteine und durch ein

unaufhoͤrliches Getoͤse die Aufmerksamkeit des

voruͤberpassirenden Fremden auf sich lenkend, das Etablissement John Kockerill's, ein Werk, welches in kolossaler

Groͤße und Ausdehnung und ungeheurem Aufwande mechanischer Kraͤfte in

ganz Europa schwerlich seines Gleichen finden duͤrfte. John Kockerill eroͤffnete seine Laufbahn in der

Werkstaͤtte seines Vaters, des William Kockerill, eines geschikten engl.

Mechanikers, welcher sich seit 40 Jahren in Belgien angesiedelt hatte. Sein vom

Vater ererbtes mechanisches Talent, seine scharfe Auffassungsgabe, sein speculativer

Blik und eine unermuͤdliche Thaͤtigkeit ließen in dem einfachen

Arbeiter damals schon Großes ahnen. Der erste Plan zur Gruͤndung des

Etablissements in Seraing datirt sich vom Jahre 1816, wo die ehemalige Residenz der

Fuͤrstbischoͤfe von Luͤttich Kockerill als Eigenthum abgetreten wurde. Unter seiner thaͤtigen

und eine sichtsvollen Leitung wuchs die urspruͤnglich in gewoͤhnlichem

Maaßstabe angelegte Fabrik nach und nach zu ihrer jezigen Groͤße heran,

welche alle industriellen Unternehmungen aͤhnlicher Art weit

uͤberragt. Koͤnig Wilhelm selbst war zur

Haͤlfte bei der Fabrik betheiligt, nach der Revolution von 1830 jedoch kaufte

ihm Kockerill seinen Theil ab, und nun ist er alleiniger

Gebieter uͤber das großartige Werk.

Um von diesem Etablissement eine bis in die Details der Industrie und Technik gehende

Darstellung zu geben, wuͤrde, wie man mir versicherte, ein sechsmonatlicher

Aufenthalt an Ort und Stelle kaum ausreichen, und die Beschreibung duͤrfte

wenigstens einen starken Band fuͤllen. Was ich bei einem eintaͤgigen

Aufenthalte in der Fabrik, durch die gefaͤlligen Erlaͤuterungen meines

Fuͤhrers unterstuͤzt, aufzufassen und in mein Tagebuch einzutragen

vermochte, gebe ich hier wieder.

John Kockerill's Etablissement in Seraing umfaßt: eine

große Maschinenfabrik, beinahe ausschließlich fuͤr Dampfmaschinen, eine

Dampfkesselfabrik, eine Dampfwagenfabrik, große Stab- und Blechwalzwerke, ein

Eisenbahnschienenwalzwerk, einen Hohofen, 16 Puddlings- und viele

Flammenoͤfen, eine Schmiedewerkstaͤtte mit 80 Feueressen, eine

Modellirwerkstaͤtte, ein Atelier fuͤr die Zeichner, eine besondere

große Werkstaͤtte zur Ausbesserung der Werkzeuge und Geraͤthe, zwei

Steinkohlengruben, eine Erzgrube, und endlich eine Krazen- oder

Krempelfabrik. Die Anzahl der in dem ganzen Etablissement unmittelbar

beschaͤftigten Arbeiter belauft sich auf 2400. Zweiundzwanzig Dampfmaschinen

von 12 bis zu 250 Pferdekraͤften sind zum Betriebe der Maschinerie auf dem

ganzen Werke in Thaͤtigkeit, und repraͤsentiren zusammengenommen die

Kraft von beinahe tausend Pferden. Die Dampfmaschine, welche auf einer der

Kohlengruben das in der Tiefe sich sammelnde Wasser zu Tage foͤrdert, wird

wohl an Groͤße von keiner anderen in der Welt uͤbertreffen; sie hat

400 Pferdekraͤfte, arbeitet aber in der Regel nur mit der Haͤlfte

dieser Kraft.

Die ganze Anlage, aus vielen einzelnen massiven Gebaͤuden mit

zwischenliegenden Hofraͤumen bestehend, ist, die Kohlengruben ausgenommen, von einer hohen

Mauer in Form eines Viereks eingeschlossen, und macht durch die Unzahl ihrer

riesigen Schornsteine, durch die aus denselben herausschlagenden Flammen, durch die

diken, unaufhoͤrlich emporwirbelnden Rauch- und Dampfwolken, welche in

einiger Hoͤhe uͤber dem Etablissement zu einer einzigen schwarzen

Wolke sich vereinigen, und durch das ungeheure Getoͤse, welches Tag und Nacht

aus diesen Mauern hervordringt, einen unvergeßlichen Eindruk. Die Entfernung des

Werkes von den Ufern der Maas betraͤgt etwa 1000 Schritte. Um nun fuͤr

den Waarentransport eine bequeme Verbindung mit der Maas herzustellen, hat Kockerill einen Canal angelegt, welcher sich in einem der

Hofraͤume der Fabrik in ein weites Bassin endigt. So werden die Waaren

unmittelbar in der Fabrik selbst eingeschifft.

Man kann sich von der ungeheuren Consumtion an Brennmaterial einen Begriff machen,

und von dieser wieder auf die enorme Production schließen, wenn man bedenkt, daß die

zwei großen, mit dem Etablissement in Verbindung stehenden Steinkohlengruben den

Bedarf der Kohlen fuͤr dieses einzige Werk nicht erschwingen koͤnnen,

sondern daß Kockerill genoͤthigt ist, denselben

noch uͤberall aus der Umgegend zu beziehen. Deßgleichen liefert ihm sein

Huͤttenwerk in Charleroi nur einen, allerdings großen Theil des Roheisens.

Jeder der 16 Puddlingsoͤfen producirt woͤchentlich 300 Cntr. Bei Nacht

sieht man in Luͤttich in der Richtung nach Seraing den Himmel

bestaͤndig wie von einer fernen Feuersbrunst geroͤthet.

Der erste Saal, in welchen ich gefuͤhrt wurde, ist fuͤr die Fabrication

kleinerer Dampfmaschinen von 6 bis zu 40 Pferdekraͤften, von Pumpwerken und

hydraulischen Pressen bestimmt. Hier sind eine Menge von Maschinen zum Abdrehen und

Ausbohren der Cylinder in Thaͤtigkeit; besonders faͤllt eine ganze

Reihe eben so einfach als zierlich gebauter senkrechter

Bohrmaschinen zum Bohren von Loͤchern bis zu einem Zoll Durchmesser

in die Augen. Am meisten uͤberraschte mich die Bemerkung, daß von diesen

vielen Bohrapparaten, deren Zwek einer und derselbe ist, dennoch keiner dem anderen

der Construction nach gleicht, obwohl ihnen einerlei Princip zu Grunde liegt. Mein

gefaͤlliger Begleiter gab mir hieruͤber folgenden Aufschluß. Jeder

Arbeiter hat hier Gelegenheit und Freiheit, sein mechanisches Talent auszubilden;

diese Fabrik ist fuͤr ihn eine Schule, worin er sich zum kuͤnftigen

Mechaniker heranbildet; macht er eine Erfindung, oder leitet ihn sein Nachdenken auf

eine Verbesserung an der zu seiner Unterstuͤzung ihm angewiesenen Maschine,

so steht ihm nichts im Wege, diese Erfindung praktisch auszufuͤhren, und Kockerill selbst beguͤnstigt den Arbeiter in

seinem Vorhaben. So

kommt es, daß jene Bohrmaschinen in ihrer Einrichtung variiren, indem jeder Arbeiter

den unentbehrlichen Apparat, welcher ihm seine Loͤcher bohrt, als sein

Eigenthum betrachtet, mit welchem er nach seiner Bequemlichkeit jede

Veraͤnderung vornehmen kann, welche ihm gutduͤnkt. Die Bohrapparate,

wohl 20 an der Zahl, sind an einer Reihe schlanker Pfeiler angebracht, und nehmen

kaum den Raum von einem Quadratfuß in Anspruch. Sie erhalten so wie die

Drehebaͤnke ihre Bewegung von der Dampfmaschine. Braucht der Arbeiter an dem

Metalle, welches er gerade bearbeitet, ein Loch, so begibt er sich an seine

Bohrmaschine, sucht die passende Bohrspize aus und befestigt sie an das Ende der

umzudrehenden Spindel. Diese Bohrspindel geht durch die eigentliche Bewegungsachse,

welche zu dem Ende hohl ist, so hindurch, daß sie zwar mit dieser Achse rotiren muß,

ohne jedoch der Freiheit, sich senkrecht auf- und nieder zu bewegen, beraubt

zu seyn. Nachdem der Arbeiter die Maschine ins Geschirr geruͤkt hat, legt er

das zu durchbohrende Metall auf ein kleines Tischchen unter die Spize des mit großer

Schnelligkeit umlaufenden Bohrers. Er hat die Wirkung des Bohrers ganz in seiner

Gewalt; indem er naͤmlich den Fuß auf eine Art Tretschaͤmel sezt,

senkt sich der Bohrer vermoͤge eines einfachen, mit dem lezteren verbundenen

Mechanismus herab und greift in das Metall ein, und dieß um so kraͤftiger, je

nachdem der Arbeiter den Druk seines Fußes auf den Tretschaͤmel

verstaͤrkt. Ich das Loch fertig, so zieht er seinen Fuß zuruͤk, stellt

die Maschine, und der Bohrer steigt, durch ein Gegengewicht gehoben, von selbst in

die Hoͤhe. Ein Loch von 6 Linien Durchmesser ist innerhalb drei Minuten durch

eine einen Zoll dike Metallplatte gebohrt.

In den folgenden Saͤlen, welche ich durchwanderte, erregt die Fabrikation der

Dampfmaschinen vom groͤßten Caliber und der englischen

Cylindergeblaͤse besonderes Interesse. In diesen Raͤumen werden jene

furchtbar kraͤftigen Kolosse erbaut, welche man in den Steinkohlenbergwerken

aus den tiefsten Gruben die eindringenden Gewaͤsser saugen und oben in

Stroͤmen von sich geben sieht. Ein ungeheurer Aufwand mechanischer

Kraͤfte concentrirt sich in diesen Saͤlen; man ist uͤberrascht,

verhaͤltnißmaͤßig nur wenige Arbeiter zu erbliken, und doch gehen aus

diesen Raͤumen riesenmaͤßige Werke hervor, welche auf die Anstrengung

von tausend Menschen schließen lassen. Eine Maschine erzeugt die andere.

Auf einer großen Drehebank wurde eben die 5 Zoll im Durchmesser haltende Kolbenstange

zu einer Dampfmaschine von 150 Pferdekraͤften abgedreht. Der Koͤrper

laͤuft um seine Achse, waͤhrend das Schneidewerkzeug an einer langen

Schraube mittelst einer Schraubenmutter, der Laͤnge der Maschine nach, langsam, aber sicher

sich fortbewegt. Man kann die Geschwindigkeit dieser Seitenbewegung durch Versezung

des Raͤderwerks bis auf einen gewissen Grad erhoͤhen, waͤhrend

die Geschwindigkeit des rotirenden Cylinders unveraͤndert bleibt; in diesem

Falle schneidet der Stahl Schraubengewinde in die cylindrische Stange, anstatt sie

glatt zu drehen, und die Drehebankverwandelt sich in ein Schraubenschneidzeug.

Ich zahlte fuͤnf Metallhobelmaschinen; vier

derselben sind bestimmt, um ebene Flaͤchen bis zu 6 Fuß Laͤnge, und

eine fuͤnfte, um Flaͤchen bis zu 16 Fuß Laͤnge zu bilden. Diese

Maschinen weichen in ihrer Einrichtung von dem bei Gelegenheit meines Besuchs auf

der Gutenhoffnungshuͤtte in Starkrade erwaͤhnten Apparate nicht ab.

Mit unverminderter Bewunderung betrachtete ich indessen das ruhige und sichere Spiel

der Maschine, welche kaum eines Aufsehers zu beduͤrfen schien, den langsamen,

aber unaufhaltsamen Gang des Schlittens, die praͤcisen und subtilen

Seitenbewegungen des Schneidestahles; mit dem Gefuͤhle der Achtung vor der

Groͤße des mechanischen Genies erkannte ich die Kunstgriffe und den

Scharfsinn, womit der geniale Erfinder jene mannichfaltigen und heterogenen

Bewegungen zu erzeugen wußte. Man zeigte mir den Krummzapfen einer Dampfmaschine,

welcher so eben die Hobelmaschine verlassen hatte; ich bemerkte wohl auf beiden

bearbeiteten Grundflaͤchen die parallelen Streifen, Spuren des Schneidzeuges;

ein nach allen Richtungen an die Flaͤche gelegtes Lineal ließ aber nicht die

geringste Unebenheit wahrnehmen.

Unter den Maschinen zum Ausbohren der großen gußeisernen Dampf- und

Geblaͤsecylinder machte mich mein Begleiter auf einen ganz neuen, in seiner

Construction von der gewoͤhnlichen Art abweichenden Apparat aufmerksam. Es

ist eine der schoͤnsten Maschinen im ganzen Etablissement, und die einzige

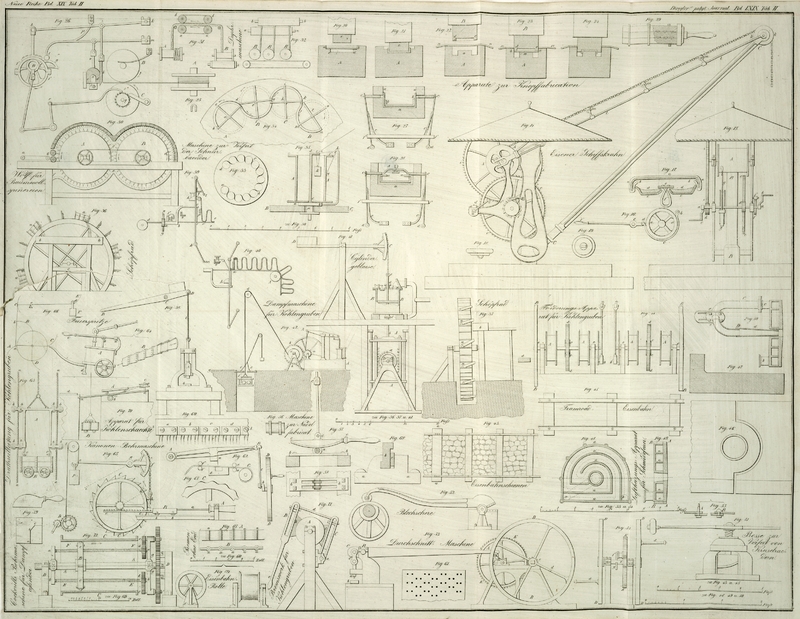

dieser Gattung auf dem Continent. Mit Huͤlfe der im Aufrisse dargestellten

Skizze, Fig.

72 auf Taf. II, will ich sie ihren Hauptheilen nach beschreiben. C, C stellt den Durchschnitt des in horizontaler Lage

befestigten Cylinders vor; A, A ist die durch die

imaginaͤre Achse des Cylinders gehende Hauptwelle, welche sich bei D, D in Lagern dreht. Auf dieser Welle stekt das Rad B, auf dessen Peripherie zur Bearbeitung der

Cylinderwand 4 oder 5 schmale Meißel vom feinsten Stahle vertheilt sind. Das Rad B besizt eine doppelte Bewegung; es dreht sich

naͤmlich mit der Welle A, A um, gleichzeitig aber

schreitet es auch laͤngs derselben nach der Richtung der Pfeile langsam

vorwaͤrts, woraus folgt, daß die Schneiden, in engen Schraubenlinien sich

bewegend, alle Theile der Cylinderwand bearbeiten koͤnnen. Bei der

gewoͤhnlichen Bohrmaschine nun sizt das Rad B fest auf der Welle A, A, welche außerhalb des Cylinders in eine lange

Schraubenspindel sich endigt. Diese dreht sich in einer Schraubenmutter, woraus die

Bewegung der Schneidinstrumente in Schraubenwindungen auf eine einfache Weise

hervorgeht. Damit aber diese Windungen recht eng bei einander zu liegen kommen,

laͤßt man die Schraubenmutter selbst nach einer den Umdrehungen der

Schraubenspindel entgegengesezten Richtung sich drehen, jedoch mit etwas geringerer

Geschwindigkeit, so daß von der Differenz dieser Geschwindigkeiten die

Laͤngenbewegung der Welle A, A, welche auf diese

Weise im Verhaͤltnisse zu ihrer Rotation sehr langsam ausfaͤllt,

abhaͤngt. Bei der vorliegenden Maschine jedoch hat die Welle A, A nur einerlei Bewegung, naͤmlich die um ihre

Achse. Die Welle sowohl als auch die Buͤchse, mittelst welcher das Rad B darauf stekt, ist vierekig, so daß dem Rade,

waͤhrend es von der Welle herumgefuͤhrt wird, dennoch die Freiheit

bleibt, laͤngs derselben sich zu verschieben. Diese fortschreitende Bewegung

wird dem Rade B zunaͤchst durch die beiden

Schraubenspindeln E, E, F, F ertheilt, welche außer der

mit dem Rade gemeinschaftlichen Bewegung um die Centralachse noch eine besondere

Bewegung um ihre eigene Achse haben; sie laufen bei a,a

b,b in Lagern, die auf der Hauptwelle A, A fest

sind. Da jede der Spindeln durch eine bei c am Rade B befindliche Schraubenmutter geht, so erhaͤlt,

wenn die Umdrehung der Welle A, A zugleich eine langsam

drehende Bewegung der Schraubenspindeln zur Folge hat, das Rad mit den Schneiden

außer seiner Rotation noch eine langsam fortschreitende Bewegung. Die Drehung der

Schrauben um ihre eigene Achse wird durch folgenden scharfsinnigen Mechanismus

erreicht. Jede der Schrauben enthaͤlt an ihrem einen Ende außerhalb des

Cylinders ein kleines Stirnrad d; dieses steht mit dem

Getriebe e im Eingriffe, dessen Achse das Stirnrad f traͤgt. Wie diese drei Raͤder um die

gemeinschaftliche Centralachse A, A laufen

muͤssen, ist aus der Zeichnung deutlich. Nun greifen aber die Raͤder

f, f in ein Rad g, g,

welches, concentrisch zur Hauptachse, unbewegbar an das Gestell D befestigt ist, und in der Mitte eine weite,

fuͤr den Durchgang des Hauptwellzapfens bestimmte Oeffnung besizt. Aus dieser

Anordnung folgt, daß, wenn die Maschine in Gang gesezt wird, die Raͤder f, f das fixe Rad g, g

planetarisch umkreisend, durch den Eingriff mit lezterem, selbst in Umdrehung

gerathen, und mittelst der Raͤder e und d auch die verlangte Umdrehung der beiden

Schraubenspindeln veranlassen muͤssen. Daß von den Dimensionen des eben

angefuͤhrten Raͤdersystemes das langsamere oder schnellere

Fortschreiten des Rades B laͤngs der Achse

abhaͤngt, bedarf keiner weiteren Eroͤrterung. Der zunaͤchst in die

Augen fallende Vortheil dieser Cylinderbohrmaschine vor der oben angefuͤhrten

sonst im Gebrauche befindlichen ist der, daß sie einen drei Mal geringeren Raum in

der Laͤnge einnimmt; weil aber auf diese Weise der ganze Mechanismus

naͤher beisammen liegt, duͤrfte man auch auf einen sichereren Gang und

groͤßere Dauer schließen, woruͤber jedoch nur die Erfahrung

entscheiden kann.

Schon glaubte ich durch die Dreh- und Cylinderbohrwerke durch die

Loͤcherbohr- und Hobelmaschinen alle moͤglichen Faͤlle

der Bearbeitung, deren das Metall auf mechanischem Wege faͤhig ist,

erschoͤpft, als man mir noch eine andere Maschine zeigte, welche prismatische

Loͤcher, Schlize, Rinnen und sonstige Durchbrechungen in das Metall arbeitet.

Ich sah sie leider nicht im Gange. Das Princip dieser Maschine ist einfach, und sie

hat hinsichtlich ihrer Bewegung einige Analogie mit einer gewoͤhnlichen

Sagmuͤhle. Ein staͤhlerner Meißel, welchem mittelst eines Krummzapfens

eine auf- und niedersteigende Bewegung mitgetheilt wird, sticht die

verlangten Vertiefungen aus. Nach jedem Niedergange des Meißels ruͤkt das

Metallstuͤk, welches auf einem beweglichen, mit einer gezahnten Stange

versehenen Gestelle befestigt ist, um ein Minimum vor, auf aͤhnliche Weise,

wie bei der Sagmuͤhle der Baumstamm nach jedem Schnitte einen Impuls

erhaͤlt. Der ausnehmend schoͤne, solide und exacte Bau der Maschine,

die nach den richtigsten mechanischen Grundsaͤzen angeordnete Stellung der

einzelnen Organe, die mit mathematischer Scharfe nach der Epicykloide

gekruͤmmten Daͤumlinge lassen den aufmerksamen Betrachter, auch wenn

die Maschine ruht, auf einen eben so sanften als sichern und wirksamen Gang

schließen.

In das Atelier der Dampfwagen kam ich eben zu rechter Zeit, um Augenzeuge zu seyn,

wie der aͤußere schmiedeiserne Reif um das große gußeiserne Treibrad gelegt

wurde. Die geschmiedete prismatische Stange wurde rund gebogen, an ihren Enden

zusammengeschweißt und sodann in gluͤhendem Zustande auf die Peripherie des

gußeisernen Rades getrieben. Dieses wurde nun mit seinem noch gluͤhenden

Reife mittelst eines Krahnes emporgewunden und, in horizontaler Lage schwebend,

alsbald in ein rundes, mit Wasser gefuͤlltes Bassin herabgesenkt. Durch die

ploͤzliche Zusammenziehung befestigte sich der Reif aufs Innigste an das Rad.

Diese Werkstaͤtte bildet nicht ein durchaus abgeschlossenes, fuͤr sich

bestehendes Ganze, woraus der Dampfwagen mir allen seinen Details vollendet

hervorgeht, sondern sie begreift hauptsaͤchlich die Zusammensezung und

Adjustirung der Locomotive, Munitions- und Transportwagen, so wie die

Fabrication der minder wichtigen Theile, z.B. der Gestelle, Rauchfaͤnge,

Tragfedern, Roͤhrensysteme u.s.w. in sich. Der Dampfkessel kommt aus der allgemeinen

Dampfkesselwerkstaͤtte, und die feineren, wesentlicheren Theile, wie

Cylinder, Steurung, Kolbenstange, Excentrica u.s.w. aus der Maschinenfabrik. Kockerill lieferte fuͤr die russische Eisenbahn

einen Dampfwagen nebst Munitionswagen fuͤr 40,000 Fr. frei nach Petersburg.

Er mußte ihn am 28. Aug. 1836, bei 100 Fr. Strafe fuͤr jeden Tag Verzug, zu

Antwerpen einschiffen. Er lieferte ferner fuͤr dieselbe Eisenbahn 16

Untergestelle fuͤr Transportwagen, wozu Pawels in

Bruͤssel die Obertheile anfertigte. Auf den belgischen Eisenbahnen selbst

gehen bereits viele in Kockerill's Fabrik gefertigte

Dampfwagen, welche nicht hinter den besten englischen zuruͤkbleiben.

Jenes ansehnliche Gebaͤude, aus dessen Innerem ein betaͤubendes

Getoͤse hervordringt, umschließt das Departement der Dampfkessel.

„In diesen Raͤumen,“ aͤußert sich der

bekannte Reisende Nisard bei Gelegenheit eines Besuchs in

derselben Fabrik, „muß man den Annehmlichkeiten einer Belehrung und

Explication an Ort und Stelle entsagen. Es ist ein Helles durchdringendes

Getoͤse, welches das Trommelfell zu zerreißen droht. Unter den

unaufhoͤrlichen Schlaͤgen des Hammers seufzen diese hohlen

schmiedeisernen Kolosse, und ihre Seiten hallen wider gleich denen des

trojanischen Rosses.“ Man sieht hier in der That Dampfkessel von

solcher Groͤße, daß 24 Personen bequem darin Mittagstafel halten

koͤnnten.

Die verschiedenen mechanischen Acte, welche das Zusammennieten des Dampfkessels in

sich begreift, weichen von dem bei einer fruͤheren Gelegenheit

erwaͤhnten Verfahren nicht wesentlich ab. Zum Ausschlagen der

Nietloͤcher bedient man sich hier eines Durchschnittes, welcher einfacher als

der in Fig.

53 auf Taf. II abgebildete ist. In einem massiven gußeisernen Gestelle

bewegt sich naͤmlich eine starke senkrechte Schraubenspindel, deren unteres

Ende mit dem auf und nieder beweglichen, zum Durchschneiden bestimmten Stempel in

Verbindung steht, waͤhrend das obere Ende ein horizontales eisernes

Schwungrad von 5 Fuß Durchmesser traͤgt. Zwei Maͤnner arbeiten an der

Maschine. Nachdem der eine die Platte, da wo das Loch durchgeschlagen werden soll,

unter den Stempel gebracht hat, geben beide mit vereinten Kraͤften dem

Schwungrad einen heftigen Impuls, indem sie sich an einen um dasselbe geschlungenen

Riemen haͤngen, worauf der niedergehende Stempel mit unwiderstehlicher Kraft

aus der untergehaltenen Platte ein kreisrundes Stuͤk von 5 Linien Durchmesser

ausschneidet. Die Loͤcher werden reihenweise in gleichen Distanzen und so

nahe beieinander ausgeschlagen, daß die Nagelkoͤpfe des fertigen Kessels nur

einen geringen Raum zwischen sich lassen. Das Zusammennieten des Dampfkessels selbst

nimmt drei geuͤbte Maͤnner und einen Knaben als Handlanger in Anspruch. Nachdem die beiden

außerhalb des Kessels stehenden Arbeiter das hervorragende Ende des Nietnagels zu

einem Kopfe von der Form eines stumpfen Kegels breit gehaͤmmert haben, so

vertauscht der eine dieser Maͤnner seinen Hammer mit einem anderen

hammeraͤhnlichen Werkzeuge, dessen Basis eine halbkugelfoͤrmige

Vertiefung von ungefaͤhr 8 Linien Durchmesser enthaͤlt. Diese

Vertiefung sezt er auf den Nagelkopf, und zugleich thut der andere, welcher indessen

seinen Hammer mit einem schwereren vertauscht hat, mehrere kraͤftige

Schlaͤge auf den Ruͤken des Instruments. So wird ein

halbkugelfoͤrmiger Kopf auf der aͤußeren Seite des Dampfkessels

gebildet, waͤhrend der Kopf auf der inneren Seite cylindrisch bleibt.

Von der Dampfkesselwerkstaͤtte fuͤhrte mich mein Begleiter in das Local

der Walzwerke, zu deren Betreibung zwei Dampfmaschinen, jede zu 50

Pferdekraͤften, aufgestellt sind. Das Walzen der Eisenbahnschienen

gehoͤrt zu den interessantesten Operationen im Etablissement. Hier vereinigt

sich die furchtbarste Maschinenkraft mit der bewundernswerthesten Geschiklichkeit

der Arbeiter zur Darstellung eines Fabricates, welchem die Resultate der neuesten

Zeit eine nationale Wichtigkeit gegeben haben. Das Eisenbahnschienenwalzwerk wurde

von Pastor eingerichtet; es ist fuͤr die

belgischen Eisenbahnen in bestaͤndiger Thaͤtigkeit, und seine Producte

haben sich an der Bruͤssel-Antwerpener-Eisenbahn bereits

bewahrt. Der besseren Erlaͤuterung wegen habe ich versucht, dieses Walzwerk,

Fig. 73,

Taf. V, in der vorderen Ansicht darzustellen. Die

Schiene hat bis zu ihrer Vollendung 8 Einschnitte, 1, 2, 3, ... 8, welche durch eben

so viele Paare Walzen an ihrer Beruͤhrungslinie gebildet werden, zu passiren.

Die ersten drei Einschnitte haben quadratische Form, die folgenden naͤhern

sich immer mehr der eigenthuͤmlichen zwiebelaͤhnlichen Gestalt des

Schienenquerschnittes. Ein prismatisches Eisenstuͤk von etwa 3 Fuß

Laͤnge und 5 Zoll im Gevierte kommt in weißgluͤhendem Zustande vom

Puddlingshammer unter das Walzwerk und geht nach zwei Minuten als vollendete, 15 Fuß

lange Schiene aus demselben hervor. Die erste Haͤlfte der Einschnitte dient

mehr zum Streken des Metalles, die zweite Haͤlfte gibt ihm die dem Zwek

entsprechende Form. Der Einschnitt, Nr. 7, bildet vermoͤge der

Excentricitaͤt der unteren Walze, die 5 Boͤgen, welche der Schiene ein

wellenfoͤrmiges Ansehen geben. Im lezten Einschnitte geht die Bildung der

kaum 2 Linien tiefen und 8 Linien breiten Rinnen vor sich, welche auf beiden Seiten

laͤngs der Schiene sich hinziehen und bei der Anlage der Eisenbahn zur

Aufnahme der eisernen Befestigungskeile dienen. Auf jeder Seite des Walzwerkes

haͤngt ein großer Haken an einer Kette herab. Die Kette endigt sich oben in eine eiserne

Rolle, welche auf einer Art Eisenbahn laͤuft. Zwei Arbeiter stehen auf jeder

Seite des Walzensystems; so wie die gluͤhende Schiene hervorkommt, paken sie

dieselbe mit ihren Zangen, legen sie auf den Haken a und

bringen sie auf diese Weise leicht und schnell vor den Einschnitt eines anderen

Walzenpaares. Wollen die Walzen nicht gut paken, so wird etwas Kohlenstaub zwischen

dieselben gestreut. Die Arbeiten am Walzwerke gehoͤren zu den anstrengendsten

und gefahrvollsten; kurz vor meiner Ankunft war ein Arbeiter, der den umlaufenden

Walzen zu nahe kam, ein Opfer seiner Unvorsichtigkeit geworden.

Wenige Schritte von den Walzwerken sind mehrere kolossale Scheeren von seltsamer

Gestalt in furchtbarer Thaͤtigkeit. Sie sehen aus wie Koͤpfe mit

ungeheuren Rachen, welche unaufhoͤrlich nach Nahrung schnappen. Der lange

Hebelarm, auf welchen die bewegende Kraft wirkt, ist naͤmlich rechtwinklich

von dem schneidenden Kopfe abgebogen und ragt durch einen Schliz in ein Souterrain

hinab, so daß man nur den Kopf der Scheere in Bewegung sieht, was beim ersten Anblik

einen an das Komische glaͤnzenden Eindruk macht. Dieser Eindruk verwandelt

sich jedoch in einen beinahe uns heimlichen, wenn man eine solche Scheere zolldike,

kalte Eisenstangen und Platten wie Papier zerschneiden sieht. Meine Ueberraschung

wurde noch durch den Umstand erhoͤht, daß dieselbe Scheere, welche so eben

vor meinen Augen eine 1 1/2 Zoll dike Eisenstange in Stufe zertheilt hatte, ein von

mir hingehaltenes Blatt Papier beinahe eben so scharf, wie die feinste Papierscheere

durchschnitt.

Mitten unter den großen Fabrikgebaͤuden steht abgesondert ein von Außen

unansehnliches Gebaͤude. Ohne zu ahnen, welche ungeheure Kraͤfte in

diesem Raume thaͤtig sind. Vier Cylindergeblaͤse durch eben so viele

maͤchtige Dampfmaschinen, von denen zwei 150 Pferdekraͤfte besizen,

bewegt, fallen sogleich ins Auge. Diese Blasmaschinen versehen den Hohofen, viele

Flammenoͤfen, so wie auch 80 Schmiedefeuer durch unterirdische, nach allen

Richtungen hin divergirende Roͤhrenleitungen mit Wind. Es ist gewiß ein

seltenes und merkwuͤrdiges Schauspiel, 4 Dampfmaschinen von dieser

Groͤße dicht neben einander in Thaͤtigkeit zu sehen, so daß man nicht

ohne alle Gefahr zwischen ihnen durchpassiren kann.

Bemerkenswerth ist die Vorrichtung, welche Erz und Kohlen auf die Gicht des Hohofens

hinaufschafft. Es fuͤhrt naͤmlich eine schiefe Flaͤche von

45° Neigung, worauf eine Eisenbahn angelegt ist, auf die Hoͤhe des

Hohofens. Auf dieser Eisenbahn steigt ein auf vier Raͤdern ruhendes Gestelle,

dessen Hintere Raͤder, um eine horizontale Plattform herstellen zu

koͤnnen, bedeutend hoͤher sind, als die vorderen, auf und nieder. Erz und Kohlen

werden in den Magazinen von Weibern in große Weidenkoͤrbe gefuͤllt,

auf kleine Karren geladen und auf schmalen Eisenbahnen, welche den Hofraum nach

verschiedenen Richtungen durchkreuzen, an den Fuß der geneigten Ebene geschoben. Auf

der erwaͤhnten Plattform haben ungefaͤhr 12 Koͤrbe Plaz. Ein

auf der Hoͤhe der Gicht angebrachter, durch Dampf bewegter Mechanismus,

dessen Haupttheil eine eiserne Aufzugswelle mit Aus- und

Einruͤkvorrichtung, Bremsung u.s.w. ist, windet den Plattformwagen mittelst

einer Kette empor; so bald dieser oben angekommen ist, wird die Maschine gestellt,

und nachdem die 12 vollen Koͤrbe mit eben so viel leeren vertauscht worden

sind, steigt der Apparat wieder die schiefe Flaͤche hinab, an deren Fuß

unterdessen eine neue Ladung in Bereitschaft steht.

Die Modellirwerkstaͤtte bildet einen geraͤumigen Saal, worin wohl 60

Schreiner mit der Anfertigung hoͤlzerner Modelle beschaͤftigt sind.

Auch sie finden in der Kraft des Dampfes maͤchtigen Unterstuͤzung. Ich

bemerkte in dem Saale eine Menge kleiner Zirkularsaͤgen von kaum 3 Fuß Durchmesser, welche mit rasender

Geschwindigkeit umlaufen. Gegen diese Saͤge druͤkt der Arbeiter aus

freier Hand das Stuͤk Holz oder das Brett, welches er durchsagt haben will,

an, und hat es in zehn Mal kuͤrzerer Zeit durchschnitten, als wenn er die

gewoͤhnliche Handsaͤge angewandt haͤtte.

In einem besonderen Locale sind die geschiktesten Techniker und Architekten mit der

Entwerfung von Maschinenplanen und deren Details beschaͤftigt. Die einzelnen

Maschinentheile werden mit rothem Stifte, und zwar, so weit es moͤglich ist,

in natuͤrlicher Groͤße und mit mathematischer Genauigkeit auf

glattgehobelte Bretter aufgezeichnet und so den Arbeitern in der Maschinenfabrik

uͤbergeben. Ohne einer naͤheren Anleitung zu beduͤrfen, ohne

uͤber den Zusammenhang des Ganzen nachzudenken, fuͤhrt der Arbeiter

den ihm zugewiesenen Maschinentheil getreu nach dem Plane aus, indem er die

Dimensionen mit Zirkel und Maaßstab abmißt. So trifft es sich, daß eine

Dampfmaschine gleichzeitig vielleicht in hundert Haͤnden ist; der eine bohrt

den Cylinder aus, der zweite dreht die Kolbenstange ab, der dritte verfertigt den

Krummzapfen, der vierte die Schiebventile, der fuͤnfte das Parallelogramm,

der sechste das Excentricum, der siebente die Steurungsstange und so fort; keiner

bekuͤmmert sich um den andern. Und alle diese Stuͤke, aus so vielerlei

Haͤnden hervorgehend, passen bei ihrer Zusammensezung eben so gut wie von

einer einzigen maͤchtigen Hand geformt, zusammen, und bilden ein in allen

Theilen vollkommen harmonirendes Ganze. Diese bis auf die Details ausgedehnte

Arbeitstheilung kann nur einen guͤnstigen Einfluß auf die Guͤte des Fabricates

haben; denn ein Fabrikarbeiter, welchem die Ausfuͤhrung einer der genannten

Maschinentheile zukommt, ist Jahr aus Jahr ein nur mit diesem speciellen Zweige

beschaͤftigt, weßwegen er auch dieß Geschaͤft mit

bewundernswuͤrdiger Geschiklichkeit und Puͤnktlichkeit handhabt; und

da Kockerill uͤber eine große Anzahl der

geuͤbtesten Arbeiter, deren Intelligenz unter dieser Welt von Maschinen

unwillkuͤrlich sich schaͤrft, verfuͤgen kann, da es Niemand

besser versteht, als er, Talent und Geschik herauszufinden, Eifer und

Thaͤtigkeit nach Verdienst zu wuͤrdigen und zu belohnen, und einen

edlen Wetteifer unter seinen Arbeitern zu weken, so ist nicht zu verwundern, wenn

die aus seinem Etablissement hervorgehenden Maschinen mit den besten englischen die

Concurrenz bestehen.

Den Beschluß meiner Wanderung in diesem Labyrinthe von Maschinensaͤlen,

Magazinen und Werstaͤtten machte die Besichtigung des fuͤr die

Zusammensezung und Adjustirung der Maschinen bestimmten Locals. Hier sieht man

fertige Maschinen in Reih und Glied aufgestellt, ihrer Versendung nach allen vier

Himmelsgegenden wartend; andere werden von dem eigens hiezu aufgestellten Personal

in Anwesenheit erfahrener Techniker zusammengesezt, untersucht und adjustirt. Wer

den Einfluß kennt, welchen der geringste Fehler in der Construction, eine

fuͤr das Auge kaum bemerkbare Abweichung von der berechneten und

vorgezeichneten Form, auf den Gang der Dampfmaschine ausuͤbt; wer bedenkt,

wie der leiseste Makel in der Guͤte und Soliditaͤt der Producte den

Kredit einer Fabrik zu schwaͤchen und ihre Concurrenz niederzudruͤken

im Stande ist, wird die Genauigkeit und Schaͤrfe, mit welcher man hier bei

der Zusammensezung der Maschinen zu Werke geht, und die scheinbar unbedeutendsten

Abnormitaͤten ruͤgt, nicht fuͤr uͤbertrieben halten. Bei

meinem Eintritt in dieses Departement der Technik fand ich eben eine fuͤr ein

Steinkohlenbergwerk bestimmte Wasserfoͤrderungs-Dampfmaschine von 150

Pferdekraͤften mit 76zoͤlligem Cylinder und Katarakt unter den

Haͤnden der Adjusteurs. Das kuͤnftige Tagewerk dieser Maschine war,

100,000 Kubikfuß Wasser innerhalb 24 Stunden auf eine Hoͤhe von 322 Meter zu

heben. Seitwaͤrts lag der 30 Fuß lange Balancier noch auf der Erde.

Nach einem 6stuͤndigen Aufenthalte verließ ich Seraing mit dem Bewußtseyn, das

großartigste, uͤber alle Concurrenz erhabene Etablissement dieser Art gesehen

zu haben, und mit dem Gefuͤhle der innigsten Achtung vor dem Genie, welches

dieses Riesenwerk gegruͤndet hat und in seinen Fugen zusammenhaͤlt.

Kockerill's industrieller Unternehmungsgeist hat sich

indessen nicht auf die Gruͤndung eines einzigen Etablissements

beschraͤnkt. Außer der Fabrik, uͤber welche ich in der vorliegenden Beschreibung

einen Ueberblik zu geben versucht habe, besizt Kockerill

in Luͤttich dicht neben der École du

commerce eine große Baumwollenspinnerei in einem maͤchtigen

Gebaͤude von 8 Stokwerken, eine mechanische Weberei, Kammgarnspinnerei und

noch eine zweite kleinere Maschinenfabrik, woraus alle diejenigen Maschinen

hervorgehen, welche er zu dem mechanischen Betrieb seiner Fabriken noͤthig

hat; in Charleroi ein Eisenhuͤttenwerk, in Verviers und Aachen eine Spinnerei

und Merinoweberei, in Ardennes bei Namur eine Kattundrukerei, und eine Fabrik zur

Verfertigung des endlosen Papiers, in Kottbus in Preußen eine Streichgarnspinnerei,

in Stollberg bei Aachen eine Zinkhuͤtte nebst Zinkwalzwerk, in Przedborz in

Polen eine Tuchfabrik, in Barcelona eine Baumwollspinnerei, in Surinam ein Depot von

Zukermuͤhlen und Dampfmaschinen. Er ging damals damit um, in Koͤln

eine Maschinenwerkstatt von bedeutendem Umfange zu gruͤnden, in Seraing noch

zwei Hohoͤfen zu bauen und die dortige Maschinenfabrik noch mehr zu

erweitern. Er war ferner beschaͤftigt, in Algier mehrere

Dampfmahlmuͤhlen einzurichten, und in Belgien Flachsspinnereien und Webereien

zu etabliren. Daß Kockerill außerdem bei bedeutenden

Eisenbahnunternehmungen gegenwaͤrtig betheiligt ist, wissen wir aus

verschiedenen Zeitungsberichten. Neueren Nachrichten zufolge steht er

gegenwaͤrtig im Begriff, in Stollberg ein ausgedehntes Etablissement

fuͤr Maschinenbau und Schienenlieferung nach dem Muster seines Werkes in

Seraing zu gruͤnden, wozu ein Flaͤchenraum von 80 Morgen Landes

angekauft werden soll. Das Unternehmen beruht auf Actien zu einem Capital von 3

Millionen Thlr.

K. Technische Notizen uͤber die belgischen

Eisenbahnen.

Eisenbahnbauten bei Tirlemont. Die Eisenbahn zwischen

Bruͤssel und Antwerpen und ihre mechanischen Apparate.

Eisenbahnbauten bei Tirlemont.

Die Bahnlinie, welche, die Staͤdte Bruͤgge, Gent,

Termonde, Mecheln, Loͤwen, Tirlemont, Luͤttich, Verviers

verbindend, von Ostende bis an die preußische Graͤnze gefuͤhrt und

dann bis Koͤln verlaͤngert werden soll, gewaͤhrt durch die

bedeutenden Schwierigkeiten, welche das Terrain laͤngs eines großen Theils

dieser Route darbietet, und durch die großartigsten Bauten, welche theils schon

ausgefuͤhrt sind, theils ihrer Vollendung nahen, ein ganz besonderes

Interesse. Die Streke zwischen Gent und Tirlemont, welche bereits seit dem 1.

Octbr. 1837 eroͤffnet ist, war zur Zeit meiner Reise noch in voller Arbeit.

Was die unguͤnstigen Terrainverhaͤltnisse betrifft, so beginnen diese

bei Loͤwen, und von diesem Punkte an bis zur preußischen Graͤnze ist

eine Reihe localer Schwierigleiten, wie sie sich gewiß bei wenigen Eisenbahnen in

den Weg stellen, theils schon siegreich uͤberwaͤltigt worden, theils

noch zu uͤberwaͤltigen. Von Mecheln bis Loͤwen zeigte sich die

Route im Allgemeinen noch guͤnstig; denn bis Wespelaer, in der Mitte zwischen beiden Staͤdten, steigt die Bahn

nur mit 1/3300 Gefaͤlle, von Wespelaer bis in die Naͤhe von

Loͤwen mit 1/1100, die uͤbrige geringe Streke bis Loͤwen mit

1/600. Ehe die Bahn aber Loͤwen erreicht, passirt sie einen beinahe 3/4

Stunden lagen 30 Fuß hohen Damm, welcher rechts vom Loͤwener Canal

uͤber eine tief liegende Wiese fuͤhrt. Von Loͤwen laͤuft

die Bahn mit 1/300 und 1/330 Gefaͤlle bis Vertrick

und von da mit 1/1000 Gefaͤlle bis Tirlemont. Auf dieser Linie geht die Bahn

zuerst in einem 25 Fuß tiefen 1/2 Stunde langen Einschnitt fort, in dessen Mitte sie

die nach Preußen fuͤhrende Hauptstraße

durchkreuzt, in einem kleinen Tunnel unter derselben durchpassirend. Sie

durchschneidet darauf bei der Abtei Park einen großen

Fischteich auf einem 25 Fuß hohen Damm; von hier an geht sie bald auf

Daͤmmen, bald in Einschnitten bis nach dem 1/2 Stunde vor Tirlemont gelegenen

Dorfe Cumptich fort.

Der Zwek eines leider auf kurze Zeit beschraͤnkten Aufenthaltes in Tirlemont

war, die in der Naͤhe mit großem Eifer betriebenen Eisenbahnarbeiten zu

besichtigen. Auf einem 30–40 Fuß hohen Damm laͤuft die Bahn dicht an

der Stadt vorbei und beruͤhrt gerade noch die aͤußersten

Haͤuser, uͤber welche sie auf einem Viaduct mit hohen Arkaden

hinwegsezt. An diesem ungeheuren Damme wurde immer noch aufgeschuͤttet. Das

von den Bergeinschnitten benuͤzte Erdreich schien hiezu nicht auszureichen,

denn die Erde wurde ohne Weiteres aus der naͤchsten Umgebung zur Seite des

Dammes ausgegraben. Ein System von Huͤlfseisenbahnen, sowohl auf dem Damm

selbst angelegt, als auch zur Seite des Dammes nach der Stelle hinlaufend, wo die

Erde ausgegraben wurde, erleichterte den Erdtransport ungemein. Hiezu wurden

diejenigen Schienen benuͤzt, welche spaͤter die eigentliche Eisenbahn

bilden sollten. Das aufzuschuͤttende Erdreich wird durch Pferde auf

aͤußerst zwekmaͤßig eingerichteten Karren

transportirt, welche so gebaut sind, daß sie ohne Muͤhe und Aufenthalt

umgestuͤrzt und entleert werden koͤnnen. Dabei ist die Anordnung

getroffen, daß ein Theil der Karren nach Vornen, ein

anderer Theil zur Seite sich entleert. Sie werden auf der

Huͤlfseisenbahn nach der Stelle hin, bis auf welche der Damm

vorgeruͤkt ist,

vorgeschoben und dort umgestuͤrzt. In dem Maaße, als der Damm waͤchst,

werden auch an die Eisenbahn neue Schienen angestoßen.

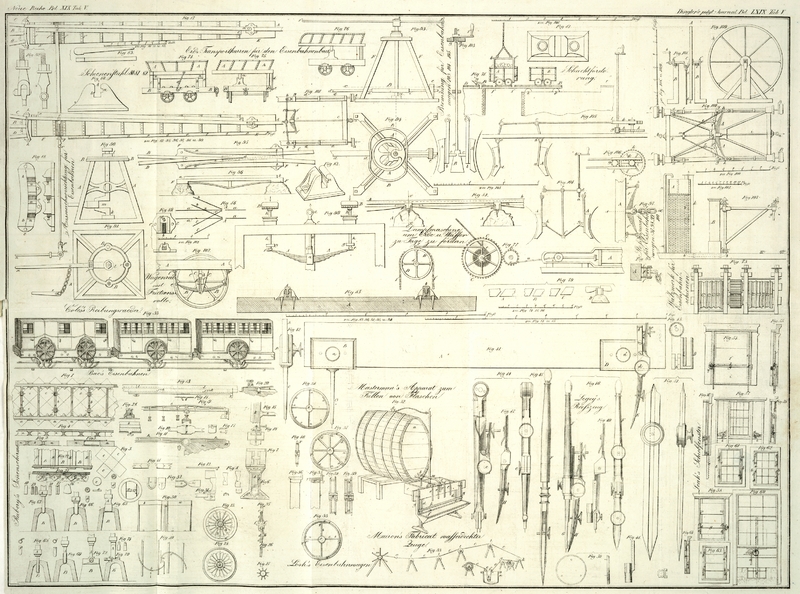

Fig. 74,

75 und

76 auf

Taf. V enthalten die Abbildungen der beim Eisenbahnbau in Belgien zum Uebertragen

des Erdreichs angewendeten Transportkarren, welche ich

nach der Natur aufgenommen habe. Fig. 74 und 75 zeigt einen

seitwaͤrts aufschuͤttenden Karren, von Bornen und von der Seite

betrachtet, und zwar gibt erstere Figur die hintere Ansicht, leztere das Profil des

Kastens. Die Laͤnge, so wie auch die Breite des Kastens A, A mißt etwas uͤber 6 Fuß, die Hoͤhe 1

Fuß; seine vordere Seite, nach welcher hin er sich entleert, ist offen. Zum Behuf

des bequemen Umstuͤrzens laͤßt sich der ganze Kasten um eine Art Achse

a, a drehen, welche nichts anders als ein

duͤnner, der Breite nach unter ihm befestigter unten abgerundeter Balken ist,

der auf zwei hoͤlzernen Lagern b, b ruht. Diese

Umdrehungsachse liegt in der Naͤhe des Schwerpunktes, doch so, daß der volle

Kasten nicht von selbst nach Vorn uͤberschlagen kann, sondern daß immer noch

einige, wiewohl geringe Kraft dazu gehoͤrt, ihn durch Umstuͤrzen

seines Inhalts zu entledigen. Hinten stuͤzt sich der Kasten auf zwei vom

Untergestell emporstehende Pfosten c, c; vor etwaigen

Schwankungen ist er durch einen langen eisernen Haken d

geschuͤzt, welcher, in einen seitwaͤrts aus dem Gestell hervorragenden

Pflok e gehaͤngt, vermoͤge seiner

schraͤgen Lage sich nicht von selbst ausloͤsen kann. Der Gestellrahmen

B, B mißt in der Laͤnge 8 Fuß, in der Breite

5 Fuß und in der Hoͤhe 8 Zoll. Die im Innern desselben laufenden gußeisernen

Wagenraͤder sind, wie bei allen Eisenbahnfuhrwerken, auf die Achse

festgekeilt, besizen 1 1/2 Fuß Durchmesser und laufen, der Abhaltung des Staubes und

Schmuzes wegen, in verdekten Pfannen; die Achsenentfernung der vordem von den

hintern Raͤdern betraͤgt 2 1/2 Fuß.

Fig. 76 gibt

die Seitenansicht eines Erdtransportkarrens, welcher das Erdreich vorwaͤrts

schuͤttet. Außer der Richtung, nach welcher sein Kasten sich entleert,

unterscheidet er sich von dem eben beschriebenen nur durch einen kuͤrzeren, 6

Fuß in der Laͤnge messenden Rahmen.

Ich verfolgte die Bahnlinie bis in die Naͤhe des Dorfes Cumptich, wo sich

derselben ein nicht unbedeutender Huͤgel entgegenstellt. Hier beginnt ein

Einschnitt, welcher bald die Tiefe von 55 bis 60 Fuß erreicht. An der tiefsten

Stelle dieses Einschnittes liegt der Eingang des eine Viertelstunde langen Tunnels, eines uͤberaus schoͤnen Werkes, an

welchem schon seit mehr als einem Jahre mit unermuͤdlichem Eifer gearbeitet

wurde, dessen Vollendung aber zur Zeit meines Besuchs nicht mehr ferne stand. Von beiden

Seiten arbeiteten die Mineurs, deren taͤglicher Lohn 4 Franken betrug,

einander entgegen. Der Tunnel ist 3000 Fuß lang, 22 Fuß hoch und 14 Fuß breit; seine

mittlere Tiefe unter dem Huͤgel betraͤgt 80 Fuß. Er ist durchaus mit

Baksteinen gemauert, inwendig mit wasserdichtem Moͤrtel uͤberzogen,

und nur die Eingaͤnge sind mit tuͤchtigen Quadern eingefaßt. Besondere

seitwaͤrts eingemauerte Nischen und Vertiefungen sind fuͤr die

Aufnahme von Gaslampen und als Station fuͤr die Bahnwaͤrter bestimmt;

zur Ableitung des sich sammelnden Wassers dient eine zur Seite der Bahn fortlaufende

2 Fuß tiefe Rinne. Mehrere rund gemauerte Ventilirschachte von 6 Fuß Durchmesser, worunter einer von 14 Fuß

Durchmesser, gehen senkrecht vom Tunnel aus zu Tage.

Eine transportable Dampfmaschine von 12

Pferdekraͤften mit liegendem Cylinder, foͤrderte durch einen der

genannten Schachte nicht nur die ausgegrabene Erde, sondern auch das eindringende

Wasser zu Tage. Da mir die Anordnung des hiezu aufgestellten

Foͤrderungsmechanismus gefiel, so skizzirte ich sie, und gebe sie nun in den

Figuren

77 und 78 auf Taf. V wieder. A in Fig. 77 stellt den

liegenden Dampfcylinder vor. Dieser wirkt zunaͤchst mittelst der Lenkstange

a auf die Umdrehung des Getriebes B, an dessen Achse das Schwungrad und das

Steurungs-Excentricum festsizt. Die Achse des mit dem genannten Getriebe im

Eingriff stehenden Stirnrades C, C traͤgt eine

schmale Trommel, an welcher sich das bandfoͤrmige Foͤrderungstau

auf- und abwindet. Das Tau steigt in schraͤger Richtung nach einer

besondern Rolle hinauf, und von da durch den Schacht in den Tunnel hinab. Mit diesem

Mechanismus hat man das Pumpwerk auf eine hoͤchst

einfache Weise in Verbindung gesezt. Von einer Speiche des Stirnrades C, C geht naͤmlich eine Stange e, c nach dem glatten Rade D,

D, zu dessen beiden Seiten die Pumpenstangen an Gelenkketten f, f herabhaͤngen. Weil nun die Stange e, c zwei Halbmesser verbindet, von denen der eine b, e viel kuͤrzer als der andere d, c ist, so muß das Rad D,

D in Folge der Umdrehungen des Stirnrades eine oscillirende, zum Betrieb

des Pumpwerks geeignete Bewegung annehmen.

Besonders bemerkenswerth und nachahmungswuͤrdig finde ich die Art, wie hier

der mit Schutt beladene, aus dem Schacht kommende Karren schnell und leicht von dem

Zugtau befreit und durch einen leeren ersezt wurde. Man uͤberzeugt sich auf

den ersten Blik, daß diese Methode auf die Schachtfoͤrderung beim Bergbau

uͤberhaupt mit großem Vortheile auszudehnen waͤre, und ich

wuͤnsche, daß sie namentlich bei Steinkohlengruben, wo in der Regel Zeitersparniß in der

Foͤrderung ein großer Gewinn ist, mit der Zeit allgemein in Anwendung kommen

moͤge. Fig.

78 stellt diese Anordnung in der Seitenansicht, mit dem Durchschnitt des

gemauerten Schachtes dar. Der Foͤrderungskarren A, in seiner Bauart den sonst gebraͤuchlichen Steinkohlenkarren

gleichend, wird nicht wie gewoͤhnlich mittelst Haken an das Zugtau

gehaͤngt, sondern er liegt frei in einem eisernen, an das Tau befestigten

Rahmen oder Gestell a, b, c, d, und zwar so, daß die

Wagenraͤder selbst das Ausgleiten unmoͤglich machen. B, B ist eine Bruͤke

oder Plattform, welche, auf Rollen e, e laufend, mit geringer Muͤhe uͤber den Schacht

hin- und zuruͤkgeschoben werden kann. Sie enthaͤlt auf ihrer

Oberflaͤche ein Stuͤk Eisenbahn, welches auf der einen Seite an die

Eisenbahn C, auf der andern Seite an ihre Fortsezung D paßt, und besizt eine fuͤr die Aufnahme von

zwei Karren eingerichtete Laͤnge. Beide Schienen des auf der Plattform

vorgerichteten Eisenbahnstuͤks haben an genau gegenuͤberliegenden

Stellen zwei Einschnitte f, f in einer von der

Laͤnge b, c des Gestelles abhaͤngenden

Distanz, jeder 2 1/2 Zoll in der Weite messend, deren Zwek sogleich in die Augen

springen wird. Wenn der mit Schutt gefuͤllte Karren oben angekommen ist, so

schiebt ein bereitstehender Arbeiter die Plattform mit einem leeren Karren E uͤber den Schacht, bis sie an die Eisenbahn D stoͤßt; an diese haͤngt sie sich mit

Huͤlfe eines beweglichen Hakens g, der in einen

zwischen den Bahngeleisen D befindlichen nasenartigen

Vorsprung greift, von selbst fest. Sobald dieß geschehen ist, so laͤßt der

Maschinenwaͤrter den Karren A auf die Plattform

herabsinken, wobei die unteren Querschienen des Gestelles, auf denen der Wagen ruht,

in die erwaͤhnten Einschnitte f, f treten. Jezt

kann der Karren A ungehindert aus dem Rahmen a, b, c, d heraus nach der Eisenbahn D hinuͤberrollen, was von jenem Arbeiter

bewerkstelligt wird, indem er den leeren Karren E

vorwaͤrts gegen den vollen stoͤßt, diesen sofort nach der Eisenbahn

D hinschiebt, den leeren Karren aber an der Stelle

des verdraͤngten stehen laͤßt. Auf ein gegebenes Zeichen laͤßt

der Maschinenwaͤrter das Tau eine geringe Streke in die Hoͤhe gehen,

wobei natuͤrlich der Rahmen a, b, c, d en leeren

Transportkarren fassen und mit sich nehmen muß; gleichzeitig wird der Haken g ausgeloͤst und die Plattform so weit

zuruͤkgezogen, bis sie an die Bahn C

anstoͤßt, worauf der Karren in den Schacht hinabsinkt. Bis er mit Schutt

gefuͤllt wieder erscheint, hat der Arbeiter von der Bahn C aus bereits wieder einen leeren Wagen auf die

Plattform heruͤbergeschoben.

Haͤtte die hoͤchst unguͤnstige Witterung mich nicht zum baldigen

Ruͤkzug genoͤthigt, so wuͤrde ich wahrscheinlich noch weitere

Notizen uͤber die

interessanten Eisenbahnarbeiten bei Tirlemont erhoben haben; so aber mußte ich mich

mit dem hier vorliegenden begnuͤgen.

Von Tirlemont geht die Bahn voͤllig eben bis Esemael, wo sie das Geetethal auf einem großen

Damme uͤberschreitet; von hier an erhebt sie sich mit 1/300 Gefaͤlle

bis in die Naͤhe von Waremme, von wo aus sie

abwechselnd mit 1/300, 1/400 und 1/600 Gefaͤlle bis auf die Hoͤhe von

Aus und Montegnée

steigt. Hier stellt sich der Route eine nicht unbedeutende physische Schwierigkeit,

welche nur durch besondere mechanische Huͤlfsmittel zu uͤberwinden

ist, entgegen; es gilt naͤmlich, die Eisenbahn uͤber eine steile

Anhoͤhe von 350 Fuß Erhebung uͤber die Maas bei Luͤttich in das Maasthal hinabzufuͤhren. Man theilte zu dem

Ende die Hoͤhe in zwei mit 1/36 geneigte Ebenen, jede 6300 Fuß lang, mit

einer zwischenliegenden vollkommen horizontalen Plattform. Jede dieser schiefen

Ebenen soll durch eine Dampfmaschine von 80 Pferdekraͤften, deren Aufgabe es

ist, einen Train von 12 Wagen in 7 Minuten, also mit 15 Fuß Geschwindigkeit

hinaufzuwinden oder hinabzulassen, bedient werden, wobei als Maximum der

taͤglichen Frequenz 500 Tonnen oder 11,200 Centner aufwaͤrts und 300

Tonnen oder 6700 Centner abwaͤrts angenommen worden sind.

Bei Luͤttich tritt die Bahn in das Vesdrethal,

welches sie aufwaͤrts bis Verviers verfolgt. Auf

dieser Streke passirt sie nicht weniger als 18 Mal den Vesdrefluß, durchkreuzt 8 Mal

die Chaussée und laͤuft durch 3 in Felsen gesprengte Galerien. Die

Bahnsteigung dieser Section betraͤgt der Reihe nach 1/320, 1/250, 1/300,

1/200, 1/250. Von Verviers bis an die nahe preußische Graͤnze sind noch zwei

schiefe Flaͤchen, die eine von 1/36, die andere von 1/25 Gefaͤlle,

anzulegen.

Die Eisenbahn zwischen Bruͤssel und Antwerpen und ihre

mechanischen Apparate.

In Bruͤssel angekommen, war meine erste Sorge, mir von der Direktion der

Eisenbahn eine „Carte personelle d'Entrée

aux Stations, et de permission pour circuler sur le Chemin de

fer“ zu verschaffen, welche mir durch Vermittlung eines

angesehenen Bekannten ohne Anstand verabreicht wurde. Ich konnte daher mit Muse die

Bahn untersuchen und die mit ihr in Verbindung stehenden Mechanismen, welche mir

bemerkenswerth schienen, abmessen und aufzeichnen. Da mir die allgemeineren

Verhaͤltnisse dieser Eisenbahn aus verschiedenen Beschreibungen bekannt war,

so ging mein Augenmerk mehr auf specielle technische Gegenstaͤnde, wie z.B.

die Bahnausweichungen, die Bremsvorrichtungen und Stoßapparate

der Transportwagen u.s.w.

Die belgischen Schienen sind bekanntlich mit Ausbauchungen gewalzt, 15 Fuß lang,

wiegen 170 Pfd. und ruhen von 3 Fuß zu 3 Fuß auf querliegenden tannenen,

halbcylindrisch gestalteten Holzbloͤken, welche 9 Fuß in der Laͤnge

und an ihrer Basis 1 Fuß in der Breite messen. Wie fuͤr das ganze belgische

Eisenbahnsystem uͤberhaupt, so ist auch hier fuͤr die Spurweite 1

Meter 40 Centimeter oder 4 Fuß 8 Zoll angenommen.

Hinsichtlich der Abnuͤzung der Schienen und der

Veraͤnderung der Schienenleitung, namentlich an ihren Fugen in Folge

frequenter Benuͤzung, des Einflusses der Witterung und sonstiger

Umstaͤnde machte ich folgende Bemerkungen. Die Oberflaͤche der

Schienen war nach derjenigen Seite zu, wo die Wagenraͤder laufen,

hoͤchstens 1/4 Linie tief abgeschliffen, wie Ich durch das Gefuͤhl

mich uͤberzeugte, indem ich mit den Fingern daruͤber hinwegstreifte.

Die Distanzen, welche man an denjenigen Stellen, wo zwei Schienen

zusammengraͤnzen, als Spielraum fuͤr die Ausdehnung durch die

Waͤrme zu lassen pflegt, fand ich sehr unregelmaͤßig, von 0 bis zu 6

Linien und an einigen, jedoch wenigen Stellen sogar bis zu 8 Linien variirend. Die

sonstigen Abnormitaͤten in der Zusammenfuͤgung der Bahnschienen habe

ich durch Fig.

79, wo man die zusammenstoßenden Enden verschiedener Schienen, und zwar

A, B und C im Grundriß,

D von der Seite dargestellt sieht, zu

veranschaulichen gesucht.

1) Alle Schienen sind da, wo sie aneinander graͤnzen, unter einem Winkel von

45° abgeschnitten. Da nun in Folge dieser Zubereitung das eine Schienenende

immer einen spizigen, das andere einen stumpfen Winkel den heranrollenden

Wagenraͤdern darbietet, so ist es leicht zu erklaͤren, warum man bei

vielen Schienen die schaͤrfere Eke theils, wie A

zeigt, foͤrmlich abgebrochen, theils mehr oder weniger abgerundet findet.

Dieser Uebelstand duͤrfte wohl ein Hauptgrund seyn, warum es besser

waͤre, die Schienen an ihren Enden rechtwinklich abzuschneiden, zumal, da

durch den schiefen Schnitt durchaus kein erheblicher Vortheil erreicht werden

kann.

2) Der in B dargestellte Fehler liegt in der Vorbereitung

der Schienen; man hatte naͤmlich an der einen Schiene beim Schiefschneiden

nicht den richtigen Winkel getroffen, deßwegen klafft auf der einen Seite ein

weiterer Zwischenraum, als auf der andern Seite.

3) Oft findet man die Schienenenden, wie bei C,

seitwaͤrts verschoben, was seinen Grund eneweder in einem ungleichen

Antreiben der beiden eisernen Schlußkeile hat, oder auch die Folge eines heftigen,

durch irgend ein Hinderniß verursachten Seitenstoßes der Wagenraͤder ist. Die hervorstehenden

Eken veranlassen beim Voruͤberfahren einen merklichen Stoß.

4) Nicht selten kommt endlich der in der Seitenansicht D

dargestellte Fehler vor, welcher darin besteht, daß das eine Schienenende etwas

hoͤher liegt, als das andere. Dieser Fehler gleicht sich jedoch, wenn ihm

nicht von Bahnwaͤrtern durch Ajustirung im Entstehen abgeholfen wird, durch

ein allmaͤhliges Abschleifen des hoͤher stehenden Endes mit der Zeit

von selbst aus.

Das Resultat der hier angefuͤhrten Abnormitaͤten in der

Zusammenfuͤgung der Schienenleitung sind, außer einer partiellen

Abnuͤzung der Schienen, mehr oder minder fuͤhlbare Stoͤße, und

regelmaͤßige, aus dem uͤbrigen Geraͤusch des Wagenzugs leicht

zu unterscheidende, mehr oder weniger markirte Schalle, welche sich ungefaͤhr

wie das Geklapper einer Mahlmuͤhle anhoͤren. Je zwei Schalle oder

Stoͤße folgen in kuͤrzeren Zeitraͤumen auf einander, was von

nichts anderem, als davon herruͤhrt, daß die Entfernung der

Raͤderachsen von einander geringer ist, als die Haͤlfte der

Schienenlaͤnge. Ich fand, daß dieses gleichfoͤrmige Geklapper ein

ziemlich sicheres Mittel ist, die Geschwindigkeit der Fahrt zu jeder Zeit und an

jeder Stelle zu berechnen. Da die Laͤnge einer Schiene von 15 Fuß hinreicht,

um die zwischen zwei Schallen liegende Pause, selbst bei dem Maximum der

Geschwindigkeit, noch von einander unterscheiden zu koͤnnen, so

zaͤhlte ich bei einer Fahrt zwischen Bruͤssel und Mecheln, die Uhr in

der Hand haltend, die binnen 4 Minuten erfolgten Schallpaare, welche 320 betrugen.

Mithin waren in 4 Minuten 320 fuͤnfzehnfuͤßige Schienen, einer Streke

von 8400 Fuß entsprechend, zuruͤkgelegt, woraus sich eine Geschwindigkeit von

20 Fuß in der Sekunde ergibt. Diese Versuche wiederholte ich auf mehreren Fahrten an

verschiedenen Stellen, wenn der Wagenzug eine gleichfoͤrmige Geschwindigkeit

angenommen hatte, und fand diese alsdann immer zwischen 20 und 25 Fuß; nur ein Mal,

bei einer Ruͤkfahrt von Antwerpen nach Bruͤssel, wo der mit wenigstens

400 Passagieren befrachtete Train gegen Sturm und Regen anzukaͤmpfen hatte,

uͤberstieg die Geschwindigkeit selten 14 Fuß.

Fig.

80–82 auf Taf. V enthaͤlt die Abbildung eines gußeisernen Schienenstuhls, Traͤgers oder Chairs, in der vorderen Ansicht (Fig. 80), in der oberen

Ansicht (Fig.

81), und in der Perspective (Fig. 82). Er ist an der

Basis 9 Zoll lang und 4 1/2 Zoll breit; die Tiefe des Einschnittes A, in welchen die Bahnschienen zu liegen kommen,

betraͤgt 2 Zoll. Seitwaͤrts befindet sich in diesem Einschnitt eine 6

Linien breite und 3 Linien tiefe Rinne a, Fig. 80 und

82, zur

Aufnahme des 8 Zoll langen, Fig. 83, im vierten Theil

seiner wahren

Groͤße dargestellten schmiedeeisernen Schlußkeiles, und auf der entgegengesezten Seite ist eine tiefer liegende,

hoͤchstens 1 1/4 Linien tiefe Rinne b bemerkbar,

in welche sich eine an die Bahnschiene gewalzte Rippe dergestalt legt, daß dadurch

eine Erhebung der Schiene unmoͤglich wird. Bei demjenigen Traͤger, in

dessen Einschnitt die schief geschnittenen Enden zweier Schienen zusammentreffen,

befindet sich der Rinne a gegenuͤber eine

vollkommen gleiche Rinne zur Aufnahme eines zweiten Schlußkeils. Jeder

Traͤger enthaͤlt zwei Loͤcher c, c

(Fig. 81

und 82) mit

aufgeworfenem Rande; durch diese werden die flachkoͤpfigen Naͤgel

getrieben, welche den Traͤger an die Holzunterlage befestigen.

Fig. 84 gibt

die Seitenansicht eines Stuͤkes der Eisenbahn mit dem Unterbau, Fig. 85 den

Querschnitt nach der Linie x, x, wo zwei Schienen

zusammenstoßen, beide Zeichnungen auf 1/16 der wirklichen Groͤße reducirt.

A ist der als Bahnunterlage dienende Tannenblok; a, a sind die gußeisernen Traͤger mit den

durchgestekten, in Fig. 85 im Durchschnitt sichtbaren Keilen, b,

b die Bahnschienen. Die punktirte Linie zeigt das Niveau des Sandes an, aus

welchem die Schienen hervorragen; wegen der Spurkraͤnze der

Wagenraͤder steht es im Innern der Bahn etwas niedriger, als außerhalb

derselben.

Ich gehe nun zu der Construction der Ausweichungen

uͤber. Da die Abfahrten von beiden Endpunkten der Linie so regulirt sind, daß

die Wagenzuͤge zu gleicher Zeit im Stationshof bei Mecheln eintreffen, so war zwischen Bruͤssel und Antwerpen nur an

diesem Orte eine Ausweichung noͤthig. Dagegen befinden sich an beiden

Hauptstationen, naͤmlich in Bruͤssel und Antwerpen, noch besondere

Ausweichungsplaͤze, um den ankommenden Train an dem der Abfahrt harrenden

voruͤberleiten und den Dampfwagen von der Remise aus an die Spize des leztern

stellen zu koͤnnen. Es duͤrfte wohl nicht ohne Interesse seyn, wenn

ich hier die naͤhere Beschreibung einer im Bahnhof bei Bruͤssel

befindlichen doppelten Ausweichung, welche ich mit dem Maaßstabe an Ort und Stelle

aufnahm, folgen lasse.

Um einen Ueberblik uͤber die Anordnung des Ganzen zu gewinnen, betrachte man

Fig. 86,

wo a, a die Hauptbahn, a',

a' ihre Fortsezung, b, b die eine und c, c die andere Seitenbahn vorstellt. Man bemerkt im

Ganzen drei Durchkreuzungsstellen, naͤmlich bei

x, y und z; in x kreuzen sich zwei Seitenbahnschienen, in y und z je eine Schiene der

Seitenbahn mit einer Schiene der Hauptbahn. Die drei Bahnen a',a', b,b, c,c naͤhern sich einander bei A,

A. unter einem spizigen Winkel bis auf wenige Zoll Entfernung, und es kommt

nur darauf an, den Wagentrain von der Hauptbahn

a, a nach Erforderniß in eine der Seitenbahnen einlenken

oder auch in der Fortsezung der Hauptbahn fortgehen zu lassen. Hiezu dient die in

Fig. 87

in der horizontalen Projection aufgenommene Ausweichvorrichtung. A, A ist das Geleispaar der Hauptbahn, B, B seine Fortsezung, C, C

die eine und D, D die andere Ausweichbahn. Die Hauptbahn

endigt sich in ein Paar beweglicher Leitschienen

a,b, a,b, welche um den Punkt a sich drehen lassen und durch eine Verbindungsstange c, d in bestaͤndigem Parallelismus erhalten

werden; sie sind prismatisch gestaltet und besizen, der sicherern Bewegung wegen,

eine 4 1/2 Zoll breite Basis e, e, womit sie ihrer

ganzen Laͤnge nach auf dem 12 Fuß langen eichenen Blok E aufliegen. Diesen Blok umgeben 12 eiserne Baͤnder f, f, f...., welche auf eine solche Weise in das Holz

eingelassen und mittelst versenkter Naͤgel daran befestigt sind, daß sie mit

der Oberflaͤche des Blokes einerlei Ebene bilden; sie dienen nicht sowohl

dazu, die Haltbarkeit des Blokes zu vermehren, als besonders auch die durch das

Hin- und Hergleiten der Leitschiene a, b an

seiner Oberflaͤche hervorgerufene Reibung und Abnuͤzung zu vermindern

und zu verzoͤgern. Zur Aufnahme der Verbindungsschiene c, d, welche, um die Zapfen c und d beweglich, unter den Leitschienen durchgeht, ist quer

uͤber den Blok E, E eine rinnenartige Vertiefung

gearbeitet.

Den gußeisernen Traͤger h, h, auf welchem sich die

drei Schienen B, C, D vereinigen, sieht man in Fig. 88 in der

vordern Ansicht und im Grundriß nach einem groͤßeren Maaßstabe dargestellt.

Es ist zu bemerken, daß die eine Haͤlfte dieses Traͤgers eine glatte

Flaͤche b, b bildet, auf welcher das Ende der

beweglichen Leitschiene hin- und hergleiten kann, waͤhrend die andere

Haͤlfte, um die Enden der Ausweichungsschienen B, C,

D, in Fig.

87, aufzunehmen, drei Einschnitte a, a, a mit

Seitenrinnen fuͤr die Schließkeile enthaͤlt. Vier

durchloͤcherte Lappen c, c, c, c dienen zur

Befestigung des Traͤgers auf die untergelegte Holzschwelle. Der ganze

Traͤger hat eine der Winkelbewegung der Parallelschienen a, b angemessene bogenfoͤrmige Gestalt.

Fig. 89 zeigt

den Traͤger, welcher das Ende der festen Geleisschiene A,

Fig. 87, und

die Umdrehungsachse a der beweglichen Leitschiene

aufnimmt; das vierekige Loch a dient zur Befestigung des

cylindrischen Zapfens, um welchen die Drehung der Leitschiene erfolgt; In den

Einschnitt b kommt das Schienenende der Hauptbahn zu

liegen; c, c sind die durchloͤcherten

Befestigungslappen.

Es eruͤbrigt nun noch die Beschreibung desjenigen Mechanismus, womit es

moͤglich ist, die beweglichen Schienen a, b,

Fig. 87,

schnell und sicher bald mit der Hauptbahn B, B, bald mit

einer oder der andern Ausweichschiene C, C oder D, D in Verbindung zu bringen. Dazu dient das sogenannte Excentrique, eine einfache, zur Seite der Bahn

angebrachte Vorrichtung, deren Haupttheil in der Regel in einer excentrischen

Kreisscheibe besteht. Leztere wird indessen bei manchen Ausweichungen, wie z.B. auch

bei der vorliegenden, durch einen Krummzapfen vertreten.

Der Deutlichkeit wegen habe ich in Fig. 87 diesen Apparat

mit Hinweglassung des Gestelles dargestellt, wogegen derselbe nach einem

groͤßeren Maaßstabe Fig. 90 in der

Seitenansicht und Fig. 91 im Grundriß gegeben ist. Zwischen dem pyramidalen gußeisernen

Gestell A, A,

Fig. 90 und

91,

befindet sich eine senkrechte Welle k, l, welche in der

Naͤhe ihres unteren Endes in einen Krummzapfen m

von 4 1/2 Zoll Halbmesser abgebogen ist, an ihrem oberen Ende aber einen 2 1/2 Fuß

langen, zur Kurbel rechtwinklich gestellten Hebel l, n

traͤgt. Die Kurbel m sowohl, als auch der Hebel

l, n sind in Fig. 87 sichtbar. Erstere

steht durch die Zugstange p, q, welche bei q an die Verbindungsschiene c,

d geschraubt, und wegen der Winkelbewegung bei r gegliedert ist, mit den Leitschienen a, b in

Verbindung; von ihrer Umdrehung haͤngt die hin- und hergehende

Bewegung der leztern ab; die Graͤnze aber, in der diese Bewegung erfolgen

soll, naͤmlich die Entfernung der Schienenenden C

und D von einander, bestimmt den Kurbelhalbmesser. Fig. 92 stellt

das Ende der Zugstange mit ihrem Gelenke in groͤßerem Verhaͤltniß

dar.

In der Zeichnung Fig. 87 sieht man durch die beweglichen Leitschienen den Uebergang der

Hauptbahn in die Seitenbahn C, C vermittelt. Soll nun

aber der von A, A herrollende Wagenzug in der Hauptbahn

bleiben, so dreht das bei dem Ausweichplaz angestellte Individuum den Hebel l, n um einen rechten Winkel. In Folge dieser einfachen

Manipulation schließt sich das Leitschienenpaar dem Verlangen gemaͤß genau an

die Bahn B, B an. Wird der Hebel noch um einen

Quadranten gedreht, so kann der Wagenzug von der Hauptbahn auf die Seitenbahn D, D uͤbergehen. Um die Art zu zeigen, wie der

Hebel in jeder der drei bezeichneten Lagen fixirt wird, verweisen wir auf die Fig. 91. Die

Scheibe B, B, uͤber welche die senkrechte

Kurbelwelle hervorragt, besizt naͤmlich einen etwas erhoͤhten glatten

Rand, worauf der Hebel waͤhrend seiner Bewegung gleitet. Auf diesem Rande

befindet sich an jeder der drei Stellen, welche den drei so eben bezeichneten Lagen

des Hebels entsprechen, ein Loch r. Der Hebel selbst ist

in gleichem Abstande vom Mittelpunkt der Scheibe durchbrochen. Wenn nun der

Uebergang eines Wagenzugs in eine der Ausweichbahnen erfolgen soll, so hat der bei

dem Apparate Angestellte weiter nichts zu thun, als den Hebel uͤber ein dem

fraglichen Standpunkte der Leitschienen entsprechendes Loch r zu drehen, einen vom Hebel an einer Kette herabhaͤngenden Stift s durch beide jezt uͤber einander liegenden Loͤcher zu

steken, und das Ganze noͤthigen Falles durch ein Vorlegeschloß zu verwahren.

Daß das mit diesen Manipulationen beauftragte Individuum auf die Bahnen selbst gar

kein Augenmerk zu richten noͤthig hat, sondern nur ganz mechanisch den Hebel

l, n je nach Erforderniß bald in diese bald in jene

Lage zu drehen braucht, erhellt aus dem Vorhergehenden.

Wo eine einfache Ausweichung genuͤgt, da findet man bei den Mechanismen zur

Bewegung der drehbaren Leitschienen immer die eigentliche excentrische Scheibe in

Anwendung. Einen solchen Apparat, welchen ich auf der Station bei Mecheln aufnahm,

sieht man in Fig.

93 in der Seitenansicht und in Fig. 94 im Grundriß nach

der Linie x, x dargestellt; seine Beschreibung werde ich

mit wenigen Worten geben koͤnnen, wobei ich beide Figuren im Auge zu behalten

bitte. Auf das untere Ende der senkrechten Welle a, b,

welche eben so wie die Welle k, l,

Fig. 90,

zwischen einem leichten gußeisernen Gestelle ruht, ist die gußeiserne, 10 Zoll im

Durchmesser haltende Kreisscheibe A, A excentrisch

aufgestekt. Der kleinste Radius der Scheibe betraͤgt 3 Zoll, der

groͤßte 7 Zoll, mithin die Excentritaͤt oder Groͤße der

Verschiebung 4 Zoll. B, B ist ein schmiedeeisernes Oval von der Gestalt eines Schluͤsselgriffes,

zwischen welchem die Scheibe sich bewegt. An dieses Oval ist auf der einen Seite die

nach den zu bewegenden Leitschienen hingehende Zugstange d,

d, auf der andern Seite eine kuͤrzere Stange c, c befestigt, welche bei e in einer Leitung

laͤuft und als die Verlaͤngerung der Zugstange zu betrachten ist. Der

kleinste Durchmesser des Ovals kommt demjenigen der Scheibe A, A gleich, der groͤßte betraͤgt 15 Zoll. Daraus folgt, daß

die excentrische Scheibe, frei zwischen dem Oval sich bewegend und in steter

Beruͤhrung mit den Punkten c und d verharrend, vermoͤge der Lage ihrer

Drehungsachse, dem Ovale und somit auch der Zugstange d,

d eine geradlinige hin- und hergehende Bewegung ertheilen muß. Um

den Apparat in Gang zu sezen, enthaͤlt das obere Ende der Welle a, b einen 5 Fuß langen zweiarmigen Hebel.

Bei einfachen Ausweichungen, wo die Verschiebung der Leitschienen in engen

Graͤnzen sich bewegt, hat man die excentrische

Kreisscheibe der Kurbel vorgezogen, bei der doppelten Ausweichung dagegen

hielt man ihre Anwendung mit Recht fuͤr unpraktisch, weil dazu eine doppelt

so große Excentritaͤt erforderlich waͤre, und deßwegen der Scheibe, so

wie uͤberhaupt dem ganzen Apparate eine unvortheilhafte Groͤße gegeben

werden muͤßte. Man gab daher in dem lezteren Fall der Kurbel den Vorzug.

Ich habe schon oben, auf Fig. 86 hinweisend,

bemerkt, daß die Bahnen bei der doppelten Ausweichung sich nothwendig an drei

Stellen in der Naͤhe des Uebergangspunktes durchkreuzen muͤssen. An

jeder dieser Stellen ist eine einfache, aus sonstigen Beschreibungen im Allgemeinen

bekannte Einrichtung getroffen, vermoͤge welcher der Transportzug, die Bahn,

in die er eingelenkt hat, verfolgend, ohne Hinderniß den Durchkreuzungspunkt

passiren kann. Fig.

95 und 96 gibt eine genaue Darstellung dieser Anordnung im Grundrisse und in der

Seitenansicht. Der Haupttheil besteht in einer 5 Fuß 3 Zoll langen, 12 Zoll breiten

gußeisernen Platte F, F, an deren Unterflaͤche,

um eine an allen Punkten moͤglichst gleichfoͤrmige

Tragfaͤhigkeit zu erhalten, zwei rechtwinklich sich durchkreuzende und

gegenseitig sich halbirende Bogen gegossen sind. Auf ihrer Oberflaͤche

enthaͤlt die Platte, aus einem Stuͤk mit ihr, zwei schwach

gekruͤmmte Schienen a,b, a,b und ein in eine

Spize ausgehendes 3 Fuß langes Eisenstuͤk c, d,

auch sonst Herz genannt, welches bei c 4 Zoll breit ist. In Fig. 95 sieht man die

Enden nur zweier sich durchkreuzender Schienengeleise, waͤhrend die andern

mit diesen parallelen Geleise wegen Mangels an Raum nicht dargestellt werden

konnten. A ist das eine Geleise, B seine Fortsezung, C das andere Geleise und

D dessen Fortsezung. Durch punktirte Linien ist

eines der Wagenraͤder angedeutet, welches, eben die Durchkreuzungsstelle

passirend, auf der Bahn C, D fortrollt; damit sein

Spurkranz sich nicht an der Spize d des Herzens stoßen

koͤnne, befindet sich neben dem mit C, D

parallelen hier nicht sichtbaren Geleise eine feste Leitschiene, welche den

Spurkranz von selbst in den Einschnitt oder die Rinne e

lenkt. Die Seitenansicht, Fig. 96, zeigt den Blok

F, F ohne die angestoßenen Bahnschienen auf seinen

Unterlagen ruhend.

Ich gehe nun zur naͤheren Beschreibung der bei dem belgischen

Transportwagensystem durchgaͤngig eingefuͤhrten Stoßapparate, in England buffers genannt,

uͤber. Mit dieser technischen Benennung werden jene sinnreichen Vorrichtungen

bezeichnet, deren Zwek es ist, die unangenehmen, durch die ganze Wagenlinie sich

fortpflanzenden Stoͤße und Erschuͤtterungen, welche sowohl beim

Abfahren als auch beim Anhalten erfolgen, aufzufangen und zu mildern. Zu diesem Ende

hat man sich nicht mit einfachen, vorn und hinten an jedem Wagen befestigten

Lederpolstern, welche die Haͤrte der Stoͤße an und fuͤr sich

schon bedeutend maͤßigen wuͤrden, begnuͤgt, sondern das

Bestreben, die Annehmlichkeiten einer Eisenbahnfahrt zu Gunsten des Publicums

moͤglichst zu erhoͤhen, erstrekte sich noch auf besondere Mechanismen,

wodurch selbst das heftigste Zusammenstoßen der Wagen in eine sanfte Schwingung sich

aufloͤst. Um Weitlaͤuftigkeiten in der Erklaͤrung zu vermeiden, will ich die

Erschuͤtterung, welche jedesmal beim Abfahren erfolgt, und die Wagen von

einander zu trennen strebt, Zugstoß nennen, diejenige

Erschuͤtterung dagegen, womit die Wagen beim Anhalten aneinander prallen, mit

dem Ausdruk Prallstoß bezeichnen. Beide Stoͤße

sind bei dem belgischen Transportsystem beruͤksichtigt worden, und zwar auf

mannichfache Weise, wahrscheinlich um durch praktische Erfahrung die beste Methode

zu erproben und sie nachher allgemein einzufuͤhren. Ueberall jedoch bildet

ein System bogenfoͤrmig uͤbereinander gelegter Federn, welche mittelst sinnreicher Zwischenvorrichtungen alle

Stoͤße auffangen, die Grundlage. Die einfachste Federung ist an den

unmittelbar auf den Dampfwagen folgenden Munitionswagen

angebracht; ihre Einrichtung beabsichtigt nur die Milderung des Zugstoßes, indem der

Prallstoß durch besondere, vorn und hinten an das Gestell befestigte Lederpolster

aufgefangen wird. Fig. 97 auf Taf. V zeigt die Anordnung in der oberen Ansicht, Fig. 98 im

Profil nach der Linie x, x. Sie befindet sich ganz frei,

sowohl vorn als auch hinten am Gestellrahmen A, in der

Mitte zwischen den hier nicht angegebenen Lederpolstern. Ihr Haupttheil ist die

bogenfoͤrmige, aus 9 einzelnen Stuͤken zusammengesezte 2 1/2 Fuß

lange, 5 Zoll breite Fangfeder

F, F, welche mit ihren beiden Enden an die Gelenke a, b und c, d befestigt ist,

sonst aber frei zwischen zwei flachen, mit dem Gestell A

festverbundenen Baken f, f wie in einer Leitung spielt.

Mittelst der Kette e wirkt der Zug auf den Mittelpunkt

der Feder. Da nun die Feder an ihren Enden b und d zuruͤkgehalten wird, in der Mitte aber frei

ist, so aͤußert sie bei erfolgendem Zuge das Bestreben, sich gerade zu

streken, welches auch im ersten Moment wirklich bis auf einen gewissen Grad

realisirt wird; zugleich weichen die Enden b und d der um die Punkte a und

c beweglichen Gelenke etwas zur Seite, weil die

Feder durch die ploͤzliche Annaͤherung an die gerade Linie um weniges

sich verlaͤngert.

Das Eigenthuͤmliche aller fuͤr den Zug- und Prallstoß zugleich

eingerichteter Federungsapparate, deren Beschreibung und Abbildung ich hier folgen

lasse, beruht auf der sinnreichen Anordnung, beide einander entgegengesezte

Stoͤße durch eine und dieselbe elastische Feder auffangen zu lassen; diese

Anordnung selbst aber ist nichts anderes, als eine zwekmaͤßige Combination

des mechanischen Principes, wornach dieselbe elastische Wirkung, nur nach

entgegengesezter Richtung, erfolgt, ob eine bogenfoͤrmige Feder in der Mitte

befestigt ist, und ihre beiden freien Enden durch einen Prallstoß gleichzeitig

zuruͤkgebogen werden, oder ob ihre Enden festgehalten werden und ihre freie

Mitte durch einen Zugstoß eine Biegung einwaͤrts erleidet. In diesem Sinne stellt Fig. 99 einen

Stoßapparat in der oberen Ansicht dar, wie ich ihn bei den meisten Waggons angeordnet fand.

Die vier Fuß lange Fangfeder

A, A liegt freibeweglich auf dem Wagengestelle und wird

in ihrer Mitte von einem eisernen Band a, an welches

eine runde Stange b geschraubt ist, umfaßt. Diese Stange

geht, wie die punktirten Linien deutlich zeigen, durch die vordere Seite des

Gestellrahmens und durch eine metallne Buͤchse c

und endigt sich in einen Ring

d, in welchen die Zugkette eingehaͤngt wird.

Denkt man sich die Enden e und f der Feder festgehalten und am Ring d eine

Kraft auswaͤrts ziehend, so zeigt die nach der Richtung des Zuges einwaͤrts erfolgende Biegung der Feder bereits das

Mittel an, den Zugstoß aufzufangen. Der mit dem Grade der Biegung wachsende

Widerstand der Feder stekt indessen diesem Herausziehen des Ringes eine

Graͤnze. Zum Auffangen des Prallstoßes dienen die beiden Lederpolster B, B, welche aus Gruͤnden des

Beharrungsvermoͤgens jedesmal beim Anhalten des Wagenzuges oder auch bei

schneller Verminderung der Geschwindigkeit mit zwei correspondirenden Polstern des naͤchstfolgenden oder vorangehenden

Wagens in Beruͤhrung kommen. Sie sind an vierekige eiserne Stangen h, h befestigt, welche in vierekigen Buͤchsen

verschiebbar durchs Wagengestell gehen, die Leitungen g,

g passiren und sich bei e und f in einen Knopf endigen. Gegen diese Knoͤpfe

lehnen sich beide Enden der Feder an. Der vorliegenden Beschreibung gemaͤß

ist jezt die Wirkung des Apparates leicht zu uͤbersehen. Was den Zugstoß

anbelangt, so wirkt dieser zunaͤchst auf den Ring d und vermittelst der Zugstange b auf den

Mittelpunkt der Feder. Weil nun die Enden der Feder durch die gegen die Leitungen

g, g anstoßenden Knoͤpfe der Stangen h, h zuruͤkgehalten werden, waͤhrend die

Mitte a frei dem Zuge folgen kann, so kann auch die

verlangte federnde Wirkung nicht ausbleiben. Durch den auf die Polster B, B gleichzeitig wirkenden Prallstoß schieben sich die

Stangen h, h einwaͤrts und druͤken mit

ihren Knoͤpfen e und f auf beide Enden der Feder. Da nun ein am Zugringe d befindlicher Ansaz, welcher gegen die Buͤchse c stoͤßt, dem Einwaͤrtsschieben der Stange

b ein Ziel sezt, so wird der Mittelpunkt a der Feder zuruͤkgehalten, waͤhrend ihre

den Wirkungen des Prallstoßes ausgesezten Enden die Erschuͤtterung nach

Wunsch maͤßigen. Durch die bei i angebrachte

Schraube kann die Feder, wenn ihre Elasticitaͤt durch den Gebrauch etwas

nachgelassen hat, straffer angespannt werden. Ganz dieselbe Vorrichtung, wie die

eben beschriebene, befindet sich auf der entgegengesezten Seite desselben Waggons

symmetrisch angeordnet.

Complicirter erscheint der in Fig. 100 im Grundriß mit

dem ganzen Wagenrahmen

dargestellte Stoßapparat, obwohl er eigentlich eine Vereinfachung des vorhergehenden

erzielt. Ich fand ihn an mehreren Chars à Bancs

applicirt. Die Vereinfachung bezieht sich auf den Versuch, jene zwei bei der zulezt

erwaͤhnten Construction erforderlichen Fangfedern durch eine einzige etwas

staͤrkere Feder zu ersezen, auf welche die Zug- und Prallstoͤße

von beiden Seiten des Transportwagens gerichtet sind. B, B und C, C sind die

Polster, welche die Prallstoͤße an beiden Enden des Wagens auffangen sollen;

dieselben Buchstaben moͤgen auch zur Bezeichnung der vorderen und hintern

Wagenseite dienen; a und b

sind die Zugringe und A, A die in der Mitte quer

uͤber dem Wagenrahmen liegende Fangfeder. In der

von der Seite B, B aus erfolgenden Uebertragung der

Erschuͤtterungen auf die Feder erkennt man den in Fig. 99 Taf. V

dargestellten Fall, mit dem unwesentlichen Unterschied, daß hier die Feder etwas

entfernter von den Polstern und dem Zugring liegt. Es genuͤgt daher bei dem

vorliegenden Apparate, die technischen Mittel naͤher anzugeben, zu denen man

die Zuflucht nahm, um die von der Seite C, C her

erfolgenden Erschuͤtterungen von der Feder A, A

auffangen zu lassen.

Jedes der Polster C, C ist an eine vierekige Eisenstange

n, n befestigt, welche sich hin- und

herschieben laͤßt, und der sicherern Bewegung wegen in einer Leitung c laͤuft. Soll der Stoß gegen das Polster nach

dem Endpunkte h der Feder sich fortpflanzen und an

diesem Punkte eine geeignete elastische Wirkung erzeugen, so kann dieses nur durch

Zuruͤkbiegung des Federendes, also durch eine Umwandlung der Stoßrichtung in

die entgegengesezte erreicht werden. Das einfachste Mittel, den Prallstoß in diesem

Sinne auf die Fangfeder uͤberzutragen, ist der um die Achse f bewegliche Winkelhebel c, f,

g. Dieser ist auf der einen Seite durch die Stange g, h mit dem Endpunkte der Feder verbunden, waͤhrend auf der andern

Seite eine in Charnieren e und d bewegliche Zwischenstange e, d die Stange

n, n, woran das Polster sizt, mit dem Hebelarm f, e in Verbindung sezt. Nach dieser Erklaͤrung

lassen sich nun die Wirkungen des Prallstoßes auf die Feder leicht verfolgen. Durch

das Zusammenstoßen der Wagen schieben sich naͤmlich die Polsterstangen n, n einwaͤrts, und die schraͤgen

Verbindungsstangen d, e tragen diese geradliniges

Bewegung auf die Winkelhebel e, f, g uͤber,

welche, um einen entsprechenden Winkel sich drehend, die Endpunkte h der Fangfeder ruͤkwaͤrts ziehen, wobei

die Mitte der Feder durch die Zugstange i

zuruͤkgehalten wird, und im Sinne der gegenwaͤrtigen Bewegung als fest

anzusehen ist. Auf weit einfacherem Wege konnte die Uebertragung des Zugstoßes von dieser Seite des Char à Bancs auf die Fangfeder bewerkstelligt werden. Die verschiebbare

Zugstange k, k, welche den Zugring b traͤgt, und durch eine Leitung l in den Graͤnzen einer geradlinigten Bewegung