| Titel: | Verbesserte, auf verschiedene Werke anwendbare Methode Wasser zu heben, worauf sich Samuel Cowling, von Bowling in der Pfarre Bradford in der Grafschaft York, am 21. September 1837 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 69, Jahrgang 1838, Nr. XLVII., S. 251 |

| Download: | XML |

XLVII.

Verbesserte, auf verschiedene Werke anwendbare

Methode Wasser zu heben, worauf sich Samuel Cowling, von Bowling in der Pfarre

Bradford in der Grafschaft York, am 21. September

1837 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. May

1838, S. 262.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Cowling's Methode Wasser zu heben.

Meine Verbesserungen betreffen die Mittel, womit Pumpen in Bewegung gesezt werden

sollen, um mit dem gehobenen Wasser ein Wasserrad treiben zu koͤnnen, oder um

mit ihnen Marschlaͤnder oder Bergwerke troken zu legen.

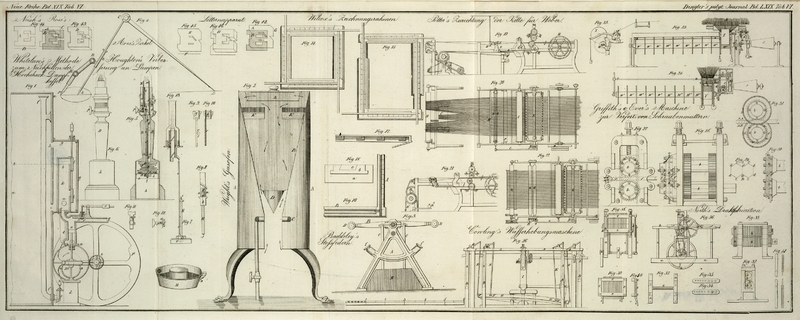

In der beigegebenen Zeichnung, Fig. 26, sind A, A, A, A vier am oberen Theile des kreisrunden Rahmens

1, 2, 3, 4 befestigte Pumpen und B, B, B, B vier

Kolbenstangen, welche mittelst kurzer Balanciers, die ihre Stuͤzpunkte in D, D, D, D haben und durch Ketten mit den Kolbenstangen

in Verbindung stehen, bewegt werden. Zur Bewegung der Balanciers dienen die langen

Stangen E, E, E, E, die bei F, F,

F, F mit dem Rande der kreisrunden Platte G

verbunden sind. Diese Platte, welche die Kolben mittelst der Stangen E in Bewegung sezt, ist auf einer horizontalen Grundlage

aus Mauerwerk oder Holz angebracht; sie kann sich nicht drehen, sondern ruht auf

einem Zapfen, der in der Mitte ihrer unteren Seite fixirt ist und der in einer

metallenen, in die Mitte der horizontalen Grundlage eingelassenen Pfanne steht. Auf diese Weise

wird die unter dem Rade H befindliche Seite der Platte

bestaͤndig herabgedruͤkt; und so wie sich das Rad H beim Umlaufen bestaͤndig vorwaͤrts

bewegt und die Platte unter sich herab druͤkt, so veraͤndert sich der

oben unter das Rad gebrachte und folglich unterste Theil der Platte

bestaͤndig, wodurch der ganze Pumpenkreis fortwaͤhrend in

Thaͤtigkeit erhalten wird. Die von dem Rade H

niedergedruͤkte Seite der Platte kommt auf einen eisernen Ring oder auf eine

im Kreise laufende Bahn zu liegen, welche unter jenem Theile der Platte, auf dem

oben das Rad H laͤuft, auf der horizontalen

Grundlage fixirt ist. Am Grunde der Welle I befindet

sich ein kreuzfoͤrmiger Rahmen, und dieser ruht auf vier Fuͤßen,

welche in der horizontalen Grundlage unter der Platte festhalten und durch vier in

gleichen Entfernungen von einander in der Platte angebrachte Loͤcher

emporragen. In der Mitte dieses Kreuzes befindet sich eine Pfanne, worin die Welle

I umlaͤuft. Da in dieser Welle I die Welle des Rades H

eingefuͤgt ist, so muß lezteres umlaufen, so wie sich die Welle I umdreht. Zum Umdrehen dieser lezteren dient das

Winkelrad J, in welches das an der Welle L aufgezogene Winkelrad K

eingreift. Die Welle L erhaͤlt ihre Bewegung von

einer gewoͤhnlichen Roßmuͤhle her. Die Vorrichtung kann mit oder ohne

Flugrad arbeiten. Die Raͤder J, K muͤssen

je nach der Geschwindigkeit, welche erfordert wird, verschiedene Durchmesser und

Verhaͤltnisse haben. Die Zahl der Pumpen darf nicht unter vier betragen;

deren Anzahl oder Groͤße oder beides laͤßt sich hingegen vermehren, in

so fern es die Groͤße der Platte G gestattet, und

in so fern das Gewicht des Rades H und die Kraft, die

dasselbe in Bewegung sezt, zum Betriebe saͤmmtlicher Pumpen ausreicht. Der

Durchmesser des Kreises, den das Rad bei seinem Laufe auf der Platte beschreibt,

kann von 5 bis zu 12 Fuß wechseln; jener des Rades selbst von 3 bis zu 7 Fuß. Wenn

es einer bedeutenden Kraft bedarf, so kann man auf einer und derselben Platte vor

einander zwei Raͤder laufen lassen. Damit das Wasser bei strenger

Kaͤlte nicht in den Pumpen frieren kann, muß die Maschine sich in einem

Schoppen befinden, der in diesem Falle geheizt werden kann. Ich fand es nicht

fuͤr noͤthig, meine Zeichnung nach einem bestimmten Maaßstabe

anzufertigen, indem die ganze Anordnung auch ohne diesen deutlich genug erhellt. Ich

nehme auch keinen der einzelnen Theile der beschriebenen Vorrichtung in Anspruch, da

die Erfindung lediglich in der Anordnung und Verbindung des Ganzen beruht.

Tafeln