| Titel: | Verbesserungen im Zubereiten und Troknen von Samen, Körnern oder Beeren, und in deren Verwendung zu verschiedenen Producten, welche Verbesserungen zum Theil auch zu anderen Zweken anwendbar sind, und worauf sich Thomas Don, Gentleman von James Street, Golden Square, in der Grafschaft Middlesex, am 3. Decbr. 1836 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 69, Jahrgang 1838, Nr. LXXIII., S. 350 |

| Download: | XML |

LXXIII.

Verbesserungen im Zubereiten und Troknen von

Samen, Koͤrnern oder Beeren, und in deren Verwendung zu verschiedenen Producten,

welche Verbesserungen zum Theil auch zu anderen Zweken anwendbar sind, und worauf sich

Thomas Don,

Gentleman von James Street, Golden Square, in der Grafschaft Middlesex, am 3. Decbr. 1836 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Julius

1838, S. 15.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

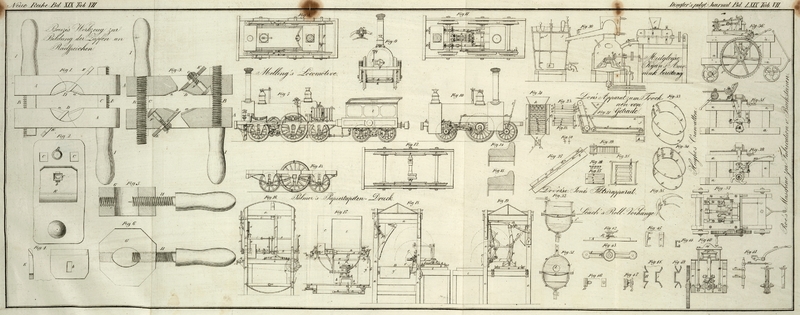

Don's Apparat zum Waschen und Troknen.

Meine unter gegenwaͤrtigem Patente begriffenen Erfindungen betreffen: 1) eine

Maschine zum Waschen des Getreides und anderer Fruͤchte, um vermoͤge

des Unterschiedes im specifischen Gewichte die schlechten Koͤrner oder

Unreinigkeiten von den guten Koͤrnern abzuscheiden. 2) einen aus

Roͤhren bestehenden, mit Dampf, heißem Wasser oder heißer Luft geheizten

Trokenapparat, in welchem sich die Koͤrner oder Fruͤchte

vermoͤge ihrer Schwere uͤber und zwischen den Roͤhren bewegen,

und zwar eine beliebige Zeit uͤber. 3) endlich die Anwendung dieser mit

einigen Zusaͤzen ausgestatteten Maschinen zum Malzen und anderen Zweken.

In Fig. 21

sieht man den Durchschnitt eines Behaͤlters, der z.B. auf 10 bis 20 Fuß

Laͤnge, 2 oder 3 Fuß Breite und eben so viel Tiefe haben kann, dessen

Dimensionen aber je nach der Quantitaͤt, die man auf ein Mal dem

Reinigungsprocesse unterwerfen will, verschieden modificirt werden koͤnnen.

In diesem Behaͤlter, der bis zur Linie a, a mit

Wasser gefuͤllt ist, befinden sich zwei Scheidewaͤnde: eine senkrechte

oder nach der Quere gestellte b und eine horizontale

oder schwach in horizontaler Richtung geneigte c. Die zu

reinigenden Samen gibt man in den Trichter d, dessen

Muͤndung so eingerichtet ist, daß die durch sie fallende Quantitaͤt

der Samen beliebig regulirt werden kann. Wenn das Getreide der ganzen Breite des

Wasserbehaͤlters nach in einem duͤnnen Strome in das Wasser her,

abfaͤllt, so werden die schlechten Koͤrner, Spelzen und sonstigen

leichteren Unreinigkeiten auf dem Wasser schwimmen, waͤhrend die guten

schweren Koͤrner uͤber die Scheidewand b

hinabgleiten und auf die horizontale Scheidewand c

fallen. Zum Behufe weiterer Reinigung und um die Koͤrner auch von den ihnen

anhaͤngenden erdigen oder Schlammtheilchen zu befreien, wird dann das

Getreide laͤngs der oberen Flaͤche der horizontalen Scheidewand c fortgeschafft, bis es an deren Ende auf den Boden des

Wasserbehaͤlters herabfaͤllt, und auf diesem bis in die hinter der

Scheidewand c befindliche Vertiefung gelangt, aus der es

mittelst der Schoͤpfvorrichtung h, h an einen

beliebigen Ort emporgeschafft wird. Diese Bewegung wird mittelst einer Vorrichtung

bewerkstelligt, die, wie man sieht, aus zwei endlosen Ketten besteht, an denen in

gewissen, z.B. 1 Fuß betragenden Entfernungen von einander nach Art einer

Strikleiter Querstaͤbe festgemacht sind, die durch die ganze Breite des

Behaͤlters reichen. Die Ketten laufen uͤber die beiden Rollen oder

Cylinder f, f. Man sieht eine derlei Kette in Fig. 29

abgebildet und mit e, e bezeichnet. Wenn einer der

Cylinder f durch irgend eine Kraft in Bewegung gesezt

wird, so bewegen sich auch die Ketten mit den zwischen ihnen befindlichen

Querstaͤben; und die Folge hievon ist, daß die Ketten, indem sie sich

laͤngs der Scheidewand und laͤngs des Bodens des Behaͤlters hin

bewegen, das Getreide mit sich vorwaͤrts ziehen. Die Achse oder Welle des

Treibcylinders oder der Treibrolle, die Alles in Bewegung sezt, laͤuft durch

die Seitenwaͤnde des Behaͤlters und bewegt sich in

Stopfbuͤchsen, die kein Wasser auslassen. Auch die uͤbrigen

Zapfenlager duͤrfen dem Wasser keinen Ausfluß gestatten. Aus der hinter dem

Cylinder f' befindlichen Vertiefung g, in die das Getreide durch eben beschriebene endlose

Kette geschafft wird, wird dasselbe mittelst der Schoͤpfvorrichtung h, h, welche man auch eine Jacob'sleiter zu nennen

pflegt, emporgehoben. Doch kann zu diesem Zweke auch irgend eine andere

aͤhnliche Maschine dienen, wie z.B. ein endloses Tuch, dem eine solche

Schraͤgheit gegeben ist, daß das von der Kettenvorrichtung an dasselbe

abgegebene Getreide auf ihr an den gewuͤnschten Ort geschafft wird, und auf diesem Wege zugleich

auch abtropft. Das mit 1 bezeichnete Ende des Behaͤlters muß zu diesem Zweke

dem dem endlosen Tuche zu gebenden Winkel entsprechen. Alle diese Vorrichtungen sind

so bekannt, daß sie keiner weiteren Beschreibung beduͤrfen. Man kann das

Getreide auf dieselbe Weise, auf die es unter dem Cylinder f¹ hin lief, auch unter dem Cylinder f

weglaufen lassen, damit es hiedurch noch mehr abgerieben werde. Gut ist es, dem

Behaͤlter bestaͤndig Wasser zufließen zu lassen, so daß es bei i, wo sich ein Ausschnitt befindet, der dem Niveau, auf

dem man das Wasser erhalten will, entspricht, fortwaͤhrend

uͤberfließt, und dabei die leichteren Theilchen mit sich fortreißt. Dieses

Abflußwasser sammt den leichteren Theilchen hat in dem an der Seitenwand des

Behaͤlters angebrachten Canale j herabzufließen,

um am Boden desselben durch eine Art von Sieb zu laufen, welches die Spelzen und

sonstigen leichteren Theilchen vom Wasser abscheidet. Das gewaschene Getreide ist

hierauf alsogleich zu troknen.

Mein verbesserter Trokenapparat besteht aus uͤbereinander angebrachten

dreikantigen Roͤhren, welche mit Dampf, heißem Wasser oder heißer Luft

geheizt werden sollen. Fig. 22 zeigt eine solche

Roͤhrenvorrichtung in einer horizontalen Ansicht. a,

a sind vierseitige Roͤhren, welche mit den dreiseitigen

Roͤhren b, b verbunden sind und auch frei mit

ihnen communiciren, so daß der durch die gerade stehende Roͤhre c herbeistroͤmende Dampf durch die kurze

Roͤhre d in die vierseitige Roͤhre a' uͤbertritt, und aus dieser frei in

saͤmmtliche dreiseitige Roͤhren b, b, b

uͤbergeht, um endlich durch die Verbindungsroͤhre e in die Austrittsdampfroͤhre f zu gelangen und durch diese auszutreten. Wie man

sieht, sind zwischen den Roͤhren b, b, b

Raͤume gelassen, damit die Koͤrner etc. zwischen ihnen durch treten

koͤnnen. l, l sind kleine, 1 oder 2 Zoll hohe

Vorspruͤnge, welche das zunaͤchst oberhalb befindliche

Roͤhrenlager tragen, damit zwischen je zweien Roͤhrenlagern

gleichfalls ein entsprechender Raum bleibt. Diese Vorspruͤnge sind, wie Fig. 24 zeigt,

in Zwischenraͤumen ausgetieft, damit die aus dem Getreide verdampfte

Feuchtigkeit aus jedem Roͤhrenlager entweichen kann. Ich gebe diesen

Roͤhren vorzugsweise eine dreiseitige Gestalt, obwohl man ihnen auch eine

beliebige andere Zahl von Kanten und selbst krummlinige Oberflaͤchen geben

kann.

In Fig. 23

sieht man vier dieser Roͤhrenlager in einer seitlichen Ansicht uͤber

einander angebracht. Auch hier sind a, a die

vierseitigen und b, b, b die dreiseitigen

Roͤhren, waͤhrend l, l die die einzelnen

Roͤhrenlager tragenden Vorspruͤnge sind. Man bemerkt hier aber auch

die kleinen Roͤhren g, g, g, welche, wie aus Fig. 30

erhellt, mit einer vierekigen Schulter oder Ausladung ausgestattet sind. Diese Roͤhren leiten

das aus dem Dampfe verdichtete Wasser nach Abwaͤrts, waͤhrend sie die

in den Roͤhren enthaltene Luft aus jedem Lager nach Aufwaͤrts

entweichen lassen. Sie haben an dem einen Ende recht- und an dem anderen

linkhandige Schraubengewinde, und die Lager sind auch demgemaͤß ausgebohrt.

Fixirt werden sie auf solche Weise, daß jene Roͤhren, deren laͤngeres

Ende nach Abwaͤrts gerichtet ist, und beinahe bis auf den tiefsten Theil des

Inneren der vierseitigen Roͤhren a, a hinab

reicht, aus jedem Lager das Wasser abfließen lassen, ohne von Seite des

emporsteigenden Dampfes oder der Luft irgend ein Hinderniß zu erfahren. Dagegen

lassen jene Roͤhren, deren laͤngeres Ende nach Aufwaͤrts

gerichtet ist, den Dampf oder die erhizte Luft frei entweichen, ohne daß das aus dem

Dampfe verdichtete Wasser bei seinem Herabfließen irgend ein Hinderniß in den Weg

legt. Die Roͤhren g, g, g, g haben das

laͤngere Ende nach Aufwaͤrts; die Roͤhren g', g', g', g' dagegen haben dasselbe nach

Abwaͤrts gerichtet.

Fig. 24 zeigt

den ganzen Troken- oder Darrapparat zusammengesezt; man sieht hieran die

sieben oberen Roͤhrenlager in einem Enddurchschnitte; die sieben unteren

dagegen vom Ende her betrachtet; auch bemerkt man die Traͤger oder

Vorspruͤnge l, l mit den umgekehrten Bogen oder

Auswoͤlbungen, durch die aus jedem Lager die Feuchtigkeit entweichen kann,

die beim Darren aus dem Getreide ausgetrieben wird. Die Dampfroͤhre c kann entweder mit einem Dampfkessel oder auch mit dem

Auslaßrohre einer Dampfmaschine in Verbindung gebracht werden. Sie versieht jedes

der Roͤhrenlager mit Dampf, heißem Wasser oder heißer Luft, indem diese durch

die Verbindungsroͤhren d, d in die einzelnen

Lagerroͤhren uͤbergeht. Der durch die Roͤhrenlager

gestroͤmte Dampf oder das sonstige angewendete Heizmittel tritt durch die

Verbindungsroͤhren e in das gemeinschaftliche

Auslaßrohr f und durch dieses in die Luft. Man kann an

diesem lezteren Rohre zum Behufe der Regulirung des Dampfaustrittes einen Hahn

anbringen, besonders wenn zur Heizung der Darre ein eigener Kessel vorhanden ist.

Die Roͤhre h leitet das verdichtete Wasser aus

der Darre ab. An den Seiten der einzelnen Roͤhrenlager bemerkt man die beiden

Seitenplatten i, i, wodurch das Getreide beim

Herabfallen durch die Darre zusammengehalten wird. Aus Fig. 24 wird man ersehen,

daß sich in den abwechselnden Roͤhrenlagern drei gleichseitige, dreikantige

Roͤhren und an jeder Seite eine rechtwinklige dreiseitige Roͤhre

befinden. Diese Einrichtung ist deßhalb getroffen, damit das Getreide bei seinem

Herabfallen von den Seiten gegen die Mitte der Darre hin geleitet werde, um auf

solche Weise einer mehr gleichmaͤßigen Hize zu unterliegen. Am Boden des unteren

Roͤhrenlagers ist ein Schieber m befestigt, der

sich uͤber die zwischen den dreiseitigen Roͤhren gelassenen

Raͤume schiebt. Er dient zur Regulirung des Durchganges des Getreides durch

die Darre; denn je nachdem man ihn mehr oder minder weit oͤffnet, wird das

Getreide mehr oder minder rasch durch dieselbe laufen. Das zu troknende Getreide

wird durch den Trichter k in die Darre eingetragen. Es

faͤllt, nachdem es sich durch diese bewegt hat, in den unteren Trichter L, aus dem es durch einen Schlauch 1 an eine Vorrichtung

gelangt, die es abermals an den Trichter k emporschafft.

Man kann daher das Getreide auf diese Weise mit Leichtigkeit so oft durch die Darre

laufen lassen, als man es zur Erzielung des gehoͤrigen Grades von Trokenheit

fuͤr noͤthig erachtet. Nach vollbrachter Troknung laͤßt man es

durch den Schlauch 2 in Saͤke laufen, indem man den Schlauch 1 dafuͤr

mittelst eines Schiebers verschließt.

Fig. 25 zeigt

von der unteren Seite betrachtet ein Lager gemeinschaftlich gegossener oder

anderweitig mit einander verbundener Roͤhren aus Gußeisen. a, a sind die End- und b,

b die Laͤngenroͤhren. Der Dampf tritt bei einer der

Endroͤhren ein, verbreitet sich in den Laͤngenroͤhren, und

entweicht durch die andere Endroͤhre. Anstatt aber die Koͤrner

zwischen den Laͤngenroͤhren durchfallen zu lassen, sind die

Zwischenraͤume zwischen diesen Roͤhren mit einem sehr duͤnnen

Metallbleche verschlossen, in welchem Bleche kleine Loͤcher angebracht sind,

damit wohl der Staub u. dergl., keineswegs aber die Koͤrner selbst

durchfallen koͤnnen. Fig. 26 zeigt einen

Durchschnitt durch die Mitte eines solchen Roͤhrenlagers, dessen

Roͤhren vierekig, halbrund oder halboval seyn koͤnnen.

Fig. 27 zeigt

zwei Roͤhrenlager der beschriebenen Art, welche bei f mit einander verbunden und schief gestellt sind. Sie werden von dem

Holzwerke b getragen, und bilden auf diese Weise eine

andere Art von Darre. Der Dampf tritt am untersten Theile der Roͤhre e ein, und entweicht durch den oberen Theil der

Roͤhre g. Man kann das obere Ende dieser

Roͤhrenlager hoͤher stellen, und den Lagern also, je nachdem es das zu

troknende Getreide erheischt, einen beliebigen Grad von Neigung geben. c, c sind seitliche Platten, an denen die Schieber d, d angebracht sind. Leztere haben Aehnlichkeit mit den

Sieben, deren man sich zum Sieben des Getreides bedient. Sie reguliren die Dike des

herabfallenden Koͤrnerstromes; und man kann eine groͤßere oder

geringere Anzahl von ihnen anwenden. Am unteren Ende der Darre gelangen die

Koͤrner in eine Schoͤpfvorrichtung, die sie entweder neuerdings in die

Darre, oder auf den Kuͤhlspeicher oder in Saͤke schafft. Fig. 28 zeigt

5 solcher Roͤhrenlager uͤber einander angebracht und zu einer Darre

verbunden. a ist die Dampfroͤhre, b, die Auslaßroͤhre fuͤr den Dampf, und

c ein luftdichtes Gehaͤuse, womit das Ganze

umgeben ist.

Ich beabsichtige nun die beschriebenen Apparate auch zur Fabrication von Malz zu

verwenden, und dadurch diese bedeutend zu beschleunigen. Gesezt, es sey eine der

Darren Fig.

24, 27 oder 28 mit einem dampfdichten Gehaͤuse umschlossen, so bringe ich das

in Malz zu verwandelnde genezte Getreide in dieselbe, welche zu diesem Zweke auf

einer maͤßigen Temperatur erhalten werden muß. Hierauf lasse ich zur

Befoͤrderung und Beschleunigung des Keimens in das Gehaͤuse einen mit

Sauerstoffgas verbundenen Dampfstrahl eintreten. Wenn das Getreide, nachdem es zu

keimen begonnen hat, umgewendet werden soll, damit sich seine Wuͤrzelchen

besser entwikeln, so unterbricht man den Dampfzufluß, und sezt das Getreide in

Bewegung; ist es hinreichend bewegt worden, so laͤßt man es noch einige Zeit

unter Zutritt von so viel Dampf, als noͤthig ist, um es feucht zu erhalten,

ruhen. Nach beendigter Malzung beginnt man dann den Darrproceß.

Der Apparat Fig.

27 laͤßt sich zum Troknen von Stroh, Hopfen, naß geerntetem

Getreide, Wolle, Baumwolle, Roßhaar oder dergleichen benuzen. Man bedient sich hiezu

der bei Fig.

21 beschriebenen Vorrichtung, welche die zu troknenden Stoffe mit irgend

einer beliebigen Geschwindigkeit nach Auf- oder nach Abwaͤrts

bewegt.

Bemerken muß ich nachtraͤglich zu Fig. 21, daß ich die

Scheidewand c, den Boden des Behaͤlters und auch

die innere Wand der Vertiefung zuweilen mit grobem Filze oder mit irgend einem

anderen derlei Stoffe uͤberziehe, damit das Getreide auf seinem Wege

uͤber dieselben besser abgerieben wird. Ebenso kann man unter der

horizontalen Scheidewand c einen losen, nach Unten mit

Filz oder dergleichen uͤberzogenen Rahmen anbringen, der mehr oder minder auf

die Koͤrner druͤkt, waͤhrend dieselben laͤngs des Bodens

des Behaͤlters fortgezogen werden.

Tafeln