| Titel: | Beschreibung einer sehr einfachen Bohrvorrichtung für solche Fälle, wo mit den gewöhnlichen Bohrapparaten nicht an die Bohrstelle zu gelangen ist; von K. Karmarsch. |

| Autor: | Prof. Karl Karmarsch [GND] |

| Fundstelle: | Band 69, Jahrgang 1838, Nr. XCII., S. 413 |

| Download: | XML |

XCII.

Beschreibung einer sehr einfachen Bohrvorrichtung

fuͤr solche Faͤlle, wo mit den gewoͤhnlichen Bohrapparaten nicht an

die Bohrstelle zu gelangen ist; von K.

Karmarsch.

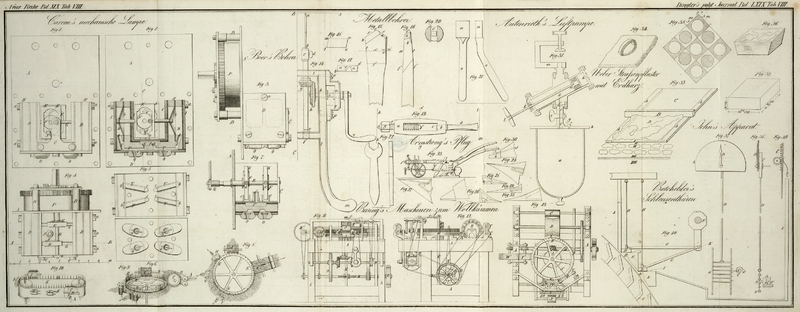

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Karmarsch, uͤber eine sehr einfachen

Bohrvorrichtung.

Beim Maschinenbaue, so wie in Fabriken, wo groͤßere Maschinen im Gebrauche

sind, ereignet es sich zuweilen, daß ein Loch an einer Stelle gebohrt werden soll,

welche wegen des engen Raumes in deren Naͤhe nicht leicht zugaͤnglich

ist, und wo wenigstens die Brustleier und die Bohrkurbel aus dem genannten Grunde

nicht angewendet werden koͤnnen. Einige der hieher gehoͤrigen

Faͤlle sind von der Art, daß man von der der Bohrstelle entgegengesezten

Seite ankommen kann, und dann sieht man sich genoͤthigt, ein Loch ganz durch

und durch zu bohren, welches man sonst vielleicht nur auf eine gewisse Tiefe

eingebohrt haͤtte, weil der Zwek es nicht anders erfordert. Bei anderen

Gelegenheiten sind beide Seiten der Bohrstelle gleich wenig zugaͤnglich; oder

man ist, um mit der Brustleier oder der Kurbel zu bohren, gezwungen, eine Maschine

theilweise, auch wohl ganz zu zerlegen, wodurch oft um einer an sich geringen

Ausbesserung willen, viel Zeitverlust und Arbeit entstehen kann. Ist z.B. in einem

gußeisernen Maschinengestelle eine Schraube dicht an der Oberflaͤche

abgebrochen, so daß der im Loche befindliche Theil herausgebohrt werden muß; so kann

dieß manchmal nicht ohne vorausgegangenes Abschlagen der Maschine geschehen, weil

etwa dem Schraubenloche gegenuͤber, in einem Abstande von wenigen Zollen,

eine Wand oder ein anderer Theil sich befindet, der die Einbringung eines

Bohrapparates der allgemein gebraͤuchlichen Art verhindert. Und waͤre

auch dieß nicht, so kann mindestens die Brustleier oder Kurbel darum nicht gebraucht

werden, weil nicht Raum genug vorhanden ist, um den zum Bohren noͤthigen Druk

mit Bequemlichkeit und gehoͤrigem Erfolge auszuuͤben.

Mechanikern wird es daher von Nuzen seyn, folgendes (aus England stammendes) Werkzeug

kennen zu lernen, welches sich durch aͤußerst einfache und feste Construction

(daher eben sowohl durch Wohlfeilheit als durch Dauerhaftigkeit) auszeichnet, und

dabei – wenn es nur in einer geeigneten geringen Groͤße

ausgefuͤhrt ist – noͤthigenfalls selbst in sehr

beschraͤnktem Raume mit eben so viel Bequemlichkeit als gutem Erfolge

gebraucht werden kann. Ich verdanke dessen Kenntniß dem Hrn. Professor Schneider in Braunschweig, durch dessen Gefaͤlligkeit die

Werfzeugsammlung der hoͤheren Gewerbeschule zwei Exemplare von verschiedener

Groͤße erhalten hat. Fruͤhere eigene Erfahrung hat meinen eben

genannten Freund von der Nuͤzlichkeit dieses Instrumentes uͤberzeugt,

so daß dasselbe als vollkommen bewaͤhrt empfohlen werden kann.

Auf Taf. VIII gibt Fig. 19 eine Ansicht des Bohrwerkzeuges, und Fig. 20 den

Querdurchschnitt desselben nach der punktirten Linie x,

y von Fig.

19. Diese Zeichnungen sind nach einem Exemplare kleiner Art, im Maaßstabe

= ein Drittel der wirklichen Groͤße, entworfen. Man macht das Werkzeug nach

Erforderniß auch laͤnger, wo dann die uͤbrigen Dimensionen ebenfalls

verhaͤltnißmaͤßig vergroͤßert werden.

a, b stellt ein Stuͤk geschmiedetes Eisen vor,

welches zu der aus der Zeichnung ersichtlichen bauchigen Gestalt abgedreht, und dann

in seinem Mittlern Theile mit einer laͤnglich vierekigen Oeffnung c durchbrochen ist. Das Ende b erhaͤlt ein vierekiges Loch zum Einfielen der Bohrspize d, welche von einer der Arten ist, die man

gewoͤhnlich in der Kurbel gebraucht, und deren Laͤnge sich nach der

Groͤße des zum Bohren vorhandenen Raumes, so wie noch mehr nach der Tiefe des

Loches, welches man bohren will, richtet. Man muß deßhalb, und um Loͤcher von

verschiedenem Durchmesser hervorbringen zu koͤnnen, ein Sortiment von

Bohrspizen im Vorrathe haben, welches am besten so eingerichtet wird, daß es ohne

Unterschied fuͤr alle vorhandenen (großen und kleinen) Bohrinstrumente dieser

Art angewendet werden kann.

Das Ende a von Fig. 19 wird mit einem

runden Loche durchbohrt, dessen Achse genau in der verlaͤngerten Achse der

Bohrspize d liegen muß. Nachdem man in dieses Loch ein

Schraubengewinde geschnitten hat, wird die Schraube e, f

eingeschraubt, welche etwa zwoͤlf oder dreizehn Gaͤnge auf dem Raume

eines Zolls enthaͤlt. Dieser Umstand ist wesentlich, weil (wie aus dem

Folgenden erhellet) die Dike der Bohrspaͤne von der Feinheit des

erwaͤhnten Gewindes abhaͤngt, ein zu grobes Gewinde also zu viel

Widerstand beim Bohren erzeugt, ein zu feines aber nicht genug Haltbarkeit besizt.

Der Kopf g der Schraube e, f

ist sechsekig, und endigt in eine genau gedrehte, gehaͤrtete

staͤhlerne Spize i. Diese und die Spize des

Bohrers d bilden die Endpunkte der Drehungsachse des

ganzen Werkzeuges.

Vor Anfang des Bohrens schraubt man die Spindel f, g so

weit hinein oder heraus, als die Breite des Raumes, in welchem das Bohren Statt

finden soll (in der Richtung des Loches gemessen) erfordert; wobei aber jedenfalls innerhalb

des Werkzeuges ein Theil der Schraube verbleiben muß, dessen Laͤnge

wenigstens gleich ist der Tiefe des zu bohrenden Loches. Es bezeichne in Fig. 19, l, m die Flaͤche, auf welcher das Loch entstehen

soll; k, k eine benachbarte Flaͤche, die in

manchen Faͤllen durch Vorlegen eines besondern, unbeweglich bleibenden

Eisenstuͤkes oder dergl. gebildet werden kann. Gegen h, k stuͤzt sich die Spize i. Das

Umdrehen des Bohrers (der uͤbrigens eben so gut vertikal oder schief, als

horizontal gebraucht werden kann) geschieht mit der Hand, bloß durch die

Huͤlfe eines, in Fig. 21 nach zwei

Ansichten abgebildeten, eisernen Hebels, dessen flacher Theil n in das Loch c (Fig. 19) eingeschoben

wird, wogegen der Griff o durch seine runde Gestalt

bequem in der Hand liegt. Nach jeder halben Umdrehung zieht man den Hebel aus, und

stekt ihn auf der vordern (dem Arbeiter zugekehrten) Seite des Loches c wieder ein, um die Drehung fortzusezen; wenn nicht

etwa die Umstaͤnde es moͤglich oder bequemer machen, ohne solches

Umwechseln ununterbrochen fortzuarbeiten. Die Richtung der Umdrehung muß eine solche

seyn, daß die Schraube e, f mehr und mehr sich

herausschraubt, also die gesammte Laͤnge des Instrumentes allmaͤhlich

zunimmt. Hiedurch entsteht der Druk auf den Bohrer, welcher dessen Eindringen

bewirkt. Reicht hiebei, um die Drehung der Schraube zu verhindern, nicht etwa schon

die Reibung der Spize i an ihrem Stuͤzpunkte hin;

so faßt man den Kopf g mit dem

Schraubenschluͤssel, Fig. 22, und haͤlt

diesen mit einer Hand fest, oder stuͤzt ihn auf irgend eine Weise so, daß er

unbeweglich bleibt.

(Hannover'sche Mittheilungen, 1838, 15te Liefer.)

Tafeln