| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen oder Apparaten zum Kämmen der Wolle, worauf sich John Baring, Kaufmann in Bishopsgate-Street in der City of London, auf die von einem Ausländer erhaltenen Mittheilungen, am 3. Februar 1836, ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 69, Jahrgang 1838, Nr. XCV., S. 418 |

| Download: | XML |

XCV.

Verbesserungen an den Maschinen oder Apparaten

zum Kaͤmmen der Wolle, worauf sich John Baring, Kaufmann in

Bishopsgate-Street in der City of London, auf die von einem Auslaͤnder

erhaltenen Mittheilungen, am 3. Februar 1836,

ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Julius 1838, S.

200.

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Baring's Verbesserungen an den Maschinen zum Kaͤmmen der

Wolle.

Gegenwaͤrtige Verbesserungen bestehen in gewissen neuen Anordnungen der

Maschinerie, denen gemaͤß die Wollenfasern ausgekaͤmmt oder gerade

gerichtet und auf bewegliche Kaͤmme gelegt werden, damit sie je nach ihrer

verschiedenen Laͤnge sortirt und von den Aufnahms- oder Leitungswalzen

in verschiedene Vließe gebildet werden. Die nach dieser Sortirung der Wolle in den

Kaͤmmen zuruͤkbleibende kurze Wolle wird spaͤter mit einem

Kamme oder einer Buͤrste oder auch mittelst einer eigenen Reinigungswalze

herausgeschafft.

Die Wolle wird mit den Haͤnden auf ein endloses Tuch gelegt, und gelangt

zwischen einem Paare gewoͤhnlicher Speisungswalzen hindurch in einer

duͤnnen Schichte oder Lage in die Maschine. Sie wird hier, indem die

Wollenfasern zwischen den Speisungswalzen hervorgezogen werden, von einer

umlaufenden Trommel, welche mit Kardenzaͤhnen, Draͤhten oder Borsten

oder mit einem Gemische von beiden besezt ist, aufgenommen, und dann auf die Spizen

einer Reihe beweglicher Kaͤmme gelegt. Diese Kaͤmme, welche so

angebracht sind, daß sie mit der erwaͤhnten Trommel beinahe in

Beruͤhrung stehen, bewegen sich langsam in der Fronte der Trommel, wobei die

Wolle fransenartig zwischen den Kammzaͤhnen herabhaͤngt. Da die

Kardentrommel viel geschwinder umlaͤuft als die Kaͤmme sich bewegen,

so wird die herabhaͤngende Wolle durch die Trommel gekaͤmmt und

ausgebuͤrstet, waͤhrend dieselbe Trommel gleichzeitig die

Kaͤmme mit frischer Wolle versieht.

Die Kaͤmme fuͤhren die Wollenfransen hinter zwei oder mehrere Paare von

Aufnahms– oder Fuͤhrwalzen, welche in verschiedenen Entfernungen von

der Vorderseite der Kaͤmme angebracht sind. Bei dieser Einrichtung werden

demnach die Enden der laͤngsten Wollenfasern jenem Walzenpaare, welches am

weitesten von den Kaͤmmen entfernt ist, dargeboten und auch von diesem

ausgezogen. Das zweite, den Kaͤmmen naͤher liegende Walzenpaar zieht

jene Wollenfasern aus, die in der Laͤnge zunaͤchst auf die ersteren

folgen, und so fort, bis die Wolle je nach der Zahl der Walzenpaare sortirt ist. Die

in den Kaͤmmen zuruͤkbleibende kurze Wolle (noile) wird endlich mittelst eines mit Karden, Draͤhten oder

Buͤrsten besezten Cylinders aus den Kaͤmmen herausgeschafft, und

mittelst eines Streichcylinders auch von diesem wieder abgenommen.

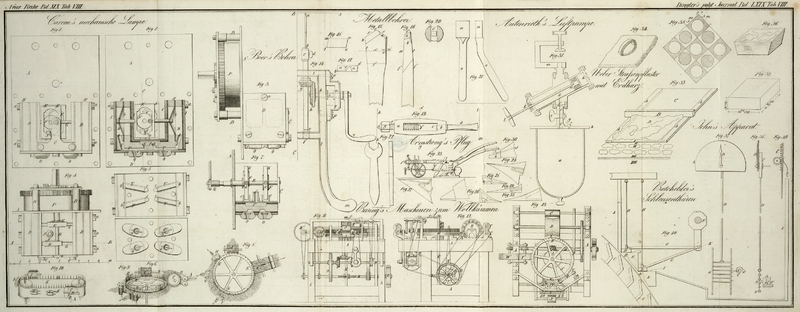

In Fig. 8 und

9 sieht

man eine Art der zu dieser Maschine gehoͤrigen Kaͤmme, die hier aus

einem horizontalen umlaufenden Reifen bestehen, in dessen Rand rings herum eine oder

mehrere Reihen senkrechter Spizen oder Kammzaͤhne eingesezt sind.

Fig. 10 zeigt

eine andere Art von derlei Kamm, an welchem die Kammzaͤhne senkrecht in den

oberen Rand eines um zwei Trommeln oder Walzen gefuͤhrten, umlaufenden Leders

eingesezt sind. An allen diesen drei Figuren ist A die

auf das endlose Tuch ausgebreitete Wolle, welche zwischen die langsam umlaufenden

Speisungswalzen B gelangt. C

ist die rasch umlaufende Kardaͤtschtrommel, welche die Wollenfasern zwischen

den Speisungswalzen hervorzieht, und die dieselben dann auf die Zaͤhne D des Kammes E

uͤbertraͤgt, welcher vor der Trommel langsame Umgaͤnge macht.

Die auf den Kamm gebrachte Wolle haͤngt fransenartig rings um den Kamm herum

herab, und wird von den Draͤhten oder Buͤrsten der Trommel C gerade gelegt und ausgekaͤmmt. F ist das erste Paar der Aufnahms- oder

Leitungswalzen; es ist in solcher Entfernung von dem Kamme E angebracht, daß es nur die laͤngsten Wollenfasern erfaßt und sie

von den kuͤrzeren trennt. G ist ein zweites

derlei Walzenpaar, welches den Kaͤmmen schon naͤher steht, und daher

die zweitlaͤngsten Fasern auszieht. H ist ein

drittes, noch naͤher stehendes Walzenpaar. Der mit Draͤhten oder

Nadelspizen besezte Cylinder I endlich schafft alle in

den Kammzaͤhnen zuruͤkgebliebene kurze Wolle aus ihnen heraus, und von

ihm wird diese kurze Wolle dann mittelst eines gewoͤhnlichen Streichcylinders

in Form eines Vließes abgenommen.

Fig. 11 ist

nun ein Fronteaufriß einer Maschine, welche mit der beschriebenen Vorrichtung

arbeitet. Fig.

12 zeigt dieselbe im Grundrisse oder in horizontaler Ansicht; Fig. 13 gibt

sie in einem seitlichen Aufrisse. In dem Gestelle A

bemerkt man an der die Maschine in Bewegung sezenden Hauptwelle die Treibrolle B. C, C sind die beiden Speisungswalzen, durch welche

die Wolle von dem endlosen Tuche her in die Maschine gelangt. D ist die mit Kardenzaͤhnen oder Buͤrsten ausgestaltete

Kardaͤtschtrommel, welche, wie Fig. 12 zeigt,

ausgeschweift ist, damit sie der Rundung des Reifens oder Kammes E entspricht. Lezterer, in dessen aͤußeren Rand

senkrechte Kammzaͤhne eingesezt sind, ist an der senkrechten Welle K aufgezogen.

Die Laͤnge und Dike der Zaͤhne, so wie auch deren gegenseitige

Entfernung von einander hat sich nach der Beschaffenheit der zu behandelnden Wolle

zu richten. F, F ist eines jener Walzenpaare, wodurch

die laͤngeren Wollenfasern von den kuͤrzeren geschieden werden sollen:

die eine dieser Walzen, welche aus Metall besteht, ist gerieft, die andere ist mit

Leder uͤberzogen. Ueber die kleinen Rollen H, H

laͤuft ein Drehungs- oder Reibungsriemen, der von der Rolle I umgetrieben wird. J, J

sind die zwei Abgabwalzen. Die senkrechte Welle K, an

der sich der Kamm E befindet, wird mittelst des

Schnekenrades L, das durch die an der Querspindel M angebrachte endlose Schraube Bewegung mitgetheilt

erhaͤlt, langsam umgetrieben. Der Kardaͤtschcylinder D erhaͤlt seine Bewegung mittelst eines

uͤber die Rolle N gefuͤhrten Riemens. Die

quer durch die Maschine laufende Welle P wird mittelst

der kleinen Rolle O umgetrieben. Die Winkelraͤder

R, R dienen dazu, den Walzen F, F Bewegung zu geben. Der Arm S steht an dem

einen Ende durch ein sogenanntes Universalgefuͤge mit der senkrechten Welle

K, an dem anderen Ende dagegen mit einem ledernen,

uͤber die Rollen T, T laufenden Riemen in

Verbindung. An lezterem Ende dieses Armes befindet sich eine Gabel oder ein

Streicher, der bis auf den Grund der Zaͤhne hinabreicht. Eine der Rollen T wird mittelst der an der vorderen Querspindel P aufgezogenen Rolle U

umgetrieben. Der Arm S mit dem an seinem Ende

befindlichen Streicher wird durch den Riemen in Bewegung gesezt, und zwar damit er

die Wollenfasern den zum Ausziehen der laͤngeren dieser Fasern bestimmten

Walzen darbietet. V ist eine kegelfoͤrmige, mit

Kardenzaͤhnen oder Nadelspizen besezte Trommel, die von der Welle M her ihre Bewegung erhaͤlt. X ist ein gewoͤlbter, aus Kupfer oder einem

anderen Metalle gearbeiteter Schurz, der unter dem Kardaͤtschcylinder D und beinahe mit dessen Oberflaͤche in

Beruͤhrung angebracht ist, und gegen den die Wolle ausgekaͤmmt

wird.

Das Spiel dieser Maschine ist nun Folgendes. Die Wolle wird mit den Haͤnden

auf ein endloses Tuch gebreitet und gelangt durch die Speisungswalzen C. Bei ihrem Austritte zwischen diesen wird sie von dem

Kardaͤtschcylinder D erfaßt, der mit den Spizen

des Kammes beinahe in Beruͤhrung steht. Waͤhrend sich demnach der Kamm

langsam bewegt, wird durch die rasche Bewegung des Kardaͤtschcylinders die

Wolle auf die Kammzaͤhne gelegt. Bei dem weiteren Umlaufen des Cylinders wird

die kurze Wolle, welche anfangs von den Zaͤhnen nicht gefaßt wurde,

ausgekaͤmmt und abermals auf die Kammspizen gebracht, und diese Operation

dauert so lange fort, bis die lange Wolle ausgekaͤmmt und

ausgebuͤrstet und die kurze in die Kammzaͤhne abgelagert worden. Hiedurch bilden sich

zwischen den Kammzaͤhnen rings herum Fransen von langer, ausgekaͤmmter

Wolle, aus der Fasern von beliebiger Laͤnge ausgezogen werden koͤnnen,

je nachdem man die dazu bestimmten Walzen F in einer

groͤßeren oder geringeren Entfernung von dem Kamme anbringt. Wenn

naͤmlich die Kaͤmme mit Wolle beladen sind, so wird sich die lange

Wolle bei der weiteren Bewegung derselben dem Walzenpaare F,

F annaͤhern; bevor sie jedoch an diese selbst gelangt, verrichtet

der beschriebene Streicher sein Geschaͤft, d.h. er wendet die langen

Wollenfasern den Walzen F, F zu, damit sie von diesen

erfaßt und ausgezogen werden. Bei ihrem Austritte aus diesen Walzen gelangen die

Wollenfasern zwischen den beschriebenen Riemen, zwischen dem sie eine leichte

Reibung oder Drehung erleiden, so daß sie zu einer Art von Vorgespinnst gebildet

werden, als welches sie in Form ununterbrochener Floͤthen zwischen die

Fuͤhrwalzen J, J hindurch in Kannen gelangen, die

zu deren Aufnahme vorbereitet worden. Wenn die kurze, in den Kammzaͤhnen

zuruͤkgebliebene Wolle der Trommel V

gegenuͤber anlangt, so wird sie von dieser aus den Zaͤhnen heraus

geschafft. Sie geht hierauf von dieser Trommel auf den Cylinder W uͤber, von dem sie entweder in Kannen geleitet

oder auch auf gewoͤhnliche Weise abgestrichen werden kann. Auf diese Weise

geht nun die Operation ununterbrochen von Statten, wobei man durch Dampf oder auf

irgend andere Art Waͤrme auf die Maschine wirken lassen kann.

Es gibt zwar schon Maschinen mit umlaufenden Kaͤmmen; allein an diesen wurde

die Wolle in eine Raufe gebracht, und die Kaͤmme hatten durch ihre Bewegung

nur die kurze Wolle wegzuschaffen, waͤhrend die lange in der Raufe

festgehalten wurde. Man mußte in diesem Falle die Maschine von Zeit zu Zeit

anhalten, um die ausgekaͤmmte lange Wolle aus den Raufen nehmen, und durch

neue, ungekaͤmmte Wolle ersezen zu koͤnnen. Diese aͤlteren

Maschinen unterscheiden sich demnach wesentlich von der weinigen, der ich mir

uͤbrigens verschiedene, mit dem erlaͤuterten Principe im Einklange

stehende Formen und Einrichtungen zu geben vorbehalte.

Tafeln