| Titel: | Verbesserungen an den Locomotiven und Dampfwagen, welche zum Theile auch auf gewöhnliche Dampfmaschinen und zu anderen Zweken anwendbar sind, und worauf sich Henry Van Wart und Samuel Aspinall Goddard, beide Kaufleute zu Birmingham, auf die von einem Ausländer erhaltene Mittheilung am 22. Septbr. 1836 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 71, Jahrgang 1839, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Verbesserungen an den Locomotiven und Dampfwagen,

welche zum Theile auch auf gewoͤhnliche Dampfmaschinen und zu anderen Zweken

anwendbar sind, und worauf sich Henry Van Wart und Samuel Aspinall Goddard, beide Kaufleute zu

Birmingham, auf die von einem Auslaͤnder erhaltene

Mittheilung am 22. Septbr. 1836 ein Patent

ertheilen ließen.

Aus dem London Journal of arts. August 1838, S.

257.

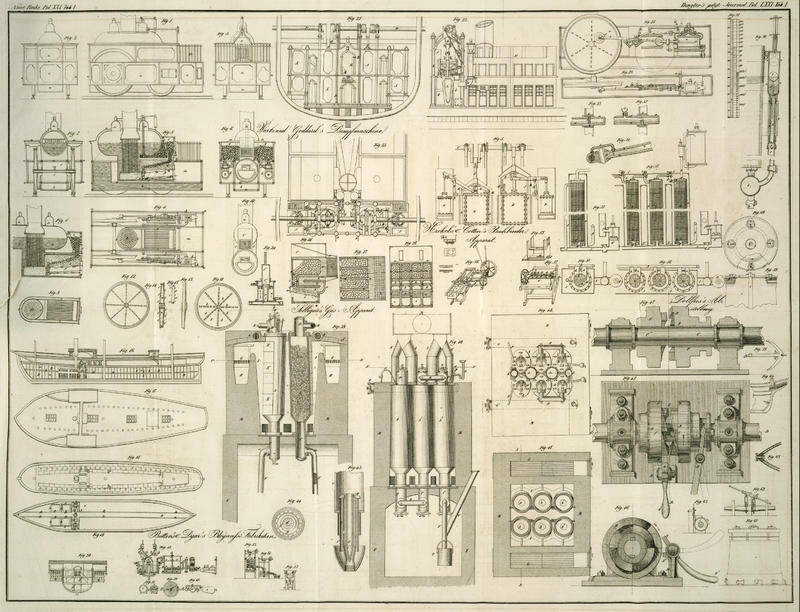

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Van Wart's und Goddard's Verbesserungen an den Locomotiven und

Dampfwagen.

Gegenwaͤrtiges Patent betrifft gewisse Zusaͤze und Verbesserungen an

der Dampfmaschine und den zur Fortschaffung dienenden Apparaten, auf welche dem

bekannten William Church, von dem auch dermalige

Verbesserungen herruͤhren, unterm 29. Novbr. 1830, 9. Febr. 1832, 7. Septbr.

1833 und 16. Maͤrz 1835 Patente ertheilt wurden.Man findet alle diese Patente im Polytechn. Journale und zwar Bd. XLIII. S. 1, Bd. XLIX. S. 162, Bd. LIII. S. 90, Bd. LXV. S. 92. A. d. R. Es bezieht sich 1) auf die Locomotiven und Dampfwagen; 2) auf die

gewoͤhnlichen Marine-Dampfmaschinen, und 3) auf Locomotive und fixirte

Maschinen zugleich. In ersterer Beziehung beruhen sie auf einer Anordnung der

Wagentheile, gemaͤß welcher die Maschine eingeschlossen und auch am Raume

fuͤr Wasser und Brennmaterial gewonnen wird; auf dem Baue des Kessels, des

Ofens und der Laufraͤder. In zweiter Beziehung betreffen sie das Gestell der

Maschine, in Verbindung mit dem Gebaͤlke des Fahrzeuges, und den Bau der

fuͤr derlei Maschinen bestimmten Kessel. In dritter Beziehung endlich beruhen

sie auf dem Baue und dem Spiele der Ventile, des Wasser- und Dampfmessers,

der Methode die Zapfen und andere der Reibung ausgesezte Theile schluͤpfrig

zu erhalten, und auf der Erzeugung von Dampf durch den Verdichtungsproceß, um

dadurch secundaͤre Maschinen in Bewegung zu sezen.

In den zur Erlaͤuterung beigegebenen Zeichnungen ist Fig. 1 ein seitlicher

Aufriß der Locomotive. Fig. 2 und 3 sind Endansichten

derselben. Fig.

4 ist ein horizontaler Durchschnitt, an dem man den Kessel und die

Maschine ersieht. Fig. 5 ist ein Laͤngenaufriß in einem durch die Mitte des

Kessels und des Ofens genommenen Durchschnitte. Fig. 6 ist ein vor dem

Kessel und Ofen genommener Querdurchschnitt. Fig. 7 ist ein

aͤhnlicher Durchschnitt durch die Achse der hinteren Laufraͤder, von

dem hinteren Theile der Maschine her gesehen.

Das Gestell oder Gehaͤuse a, a besteht aus

Eisenplatten, die mit den Kanten in runde Staͤbe eingelassen sind. b, b ist der Wasserbehaͤlter, und c, c der die Heizstelle d

umschließende Kessel. Die Kammer e, in der die Kohlen in

Kohks verwandelt werden, ist mit Wasser umgeben, und die Feuerzuͤge des Ofens

endigen sich in Roͤhren f, f, welche in den

Schornstein fuͤhren. g, g sind die Kammern

fuͤr das Brennmaterial. Die Cylinder h, h

erhalten den Dampf durch die Einlaßroͤhren i, i,

waͤhrend die Canaͤle k, k dem Dampfe zum

Austritte dienen. Bei l, l sieht man das

Gestaͤnge der Maschine und einige andere Theile, die spaͤter noch

ausfuͤhrlicher beschrieben werden sollen. m ist

der Plaz fuͤr den Maschinisten oder Heizer.

Der Bau des Kessels erhellt aus dem Laͤngendurchschnitte Fig. 8, aus dem

horizontalen, durch den Ofen und die roͤhrenfoͤrmigen

Feuerzuͤge genommenen Durchschnitte Fig. 9, und aus dem

Fronteaufrisse Fig.

10. Zur Bezeichnung der Theile an diesen Figuren sind die fruͤher

gewaͤhlten Buchstaben beibehalten. Jede der Dampfkammern n, n hat wie gewoͤhnlich ein Sicherheitsventil.

Ein in der Fronte der Verkohlungskammer e befindlicher

Rost o laͤßt die zur Befoͤrderung der

Verbrennung noͤthige Luft eintreten. Das Aschenloch p ist an dem vorderen Ende dem Zutritte der Luft zugaͤnglich; an

seinem unteren Theile befindet sich eine zweite Reihe von Rost- oder

Feuerstangen q, Fig. 5, welche viel enger

gestellt sind, als die gewoͤhnlichen. Auf diesem zweiten Roste sammelt sich

das von Oben herabfallende unverbrannte Brennmaterial, damit es daselbst durch die

Luft, welche zwischen den unteren Roststangen in die am Ende der Aschengrube

befindliche Kammer v eintritt, vollkommen verbrannt

werde. Der Scheitel dieser Kammer ist mit einem Schieber versehen, dessen Griff sich

bis an den vorderen Theil des Ofens erstrekt. Ueber dieser Kammer r befindet sich eine genau schließende, hohle

Thuͤre s, welche die Aschengrube von dem

Feuerzuge trennt. Ist diese Thuͤre, sowie man sie in der Zeichnung sieht,

geschlossen, so bildet der in ihr befindliche hohle Raum einen Canal, der von der

Kammer r an eine in dem Stege des Ofens bei t befindliche Oeffnung fuͤhrt. Es wird demnach

auf solche Art von der Aschengrube aus erhizte Luft an den hinteren Theil des Ofens

gefuͤhrt und dadurch die Verbrennung belebt und die Verzehrung des Rauches in

hohem Grade beguͤnstigt. Wenn eine, hinreichende Menge Gluth oder

unverbrannten Brennstoffes aus dem Ofen herabgefallen, so kann man die Thuͤre oͤffnen, und die

heiße Luft an den Steg treten lassen. Dasselbe laͤßt sich uͤbrigens

auch durch eine Reihe von Roͤhren, welche an dem einen Ende dem Zutritte der

Luft offen stehen, waͤhrend sie an dem anderen in die Kammer r einmuͤnden, erzielen. Die Luft wird

naͤmlich auf ihrem Durchgange durch die Roͤhren durch die zwischen den

Roststangen herabgefallene Gluth erhizt. Auch kann man Roststangen und

Roͤhren abwechselnd neben einander anbringen.

Die Laufraͤder der Locomotive, welche uͤbrigens auch an anderen Wagen

anwendbar sind, sind zum Theile nach dem Muster der

Patent-Scheibenraͤder des Hrn. Benjamin Hicks gebaut; doch sind Verbesserungen daran angebracht, in Folge deren

sie nicht nur leichter zu verfertigen sind, sondern die ihnen bei groͤßerer

Staͤrke noch groͤßere Leichtigkeit geben. Sie sind ganz von Eisen, und

haben Speichen, welche aus duͤnnen Eisenstaͤben bestehen. Leztere sind

an ihren inneren Enden dadurch in der Buͤchse oder Nabe befestigt, daß die

Metallenden schwalbenschwanzfoͤrmig geformt und in die Nabe eingelassen sind.

Die aͤußeren Enden der Speichen stoßen an einen eisernen, die Felgen

bildenden Ring. In Fig. 11 sieht man eines dieser Raͤder in vollendetem Zustande;

Fig. 12

zeigt ein solches mit abgenommener aͤußerer Scheibe; Fig. 13 ist eine Ansicht

des Rades von der schmalen Seite; Fig. 14 ist ein

diametraler Durchschnitt. Fig. 15 ist eine einzelne

Speiche. Die Speichen a, a, a sind zu beiden Seiten von

einer kreisrunden Scheibe Eisenblech b, b eingefangen;

und diese Scheiben werden zum Theile durch Zapfen, die an den Raͤndern der

Speichen bei c, c, c gebildet sind, und welche man, wenn

sie durch entsprechende Zapfenloͤcher in den Scheiben gestekt worden, außen

vernietet, an Ort und Stelle erhalten. Jede der Scheiben ist aber ferner dadurch mit

der Nabe des Rades verbunden, daß ihre inneren Raͤnder

schwalbenschwanzfoͤrmig aufgebogen sind, und daß man sie in erhiztem Zustande

in leichte Fugen, welche an den um die Nabe herumlaufenden,

schwalbenschwanzfoͤrmigen Schultern angebracht sind, versenkt, und durch

Umnieten befestigt. Die aͤußeren Raͤnder der Scheiben sind gleichfalls

schwalbenschwanzartig aufgebogen, und mit diesen Raͤndern werden sie in Fugen

der Felge eingelassen, indem man diese erhizt uͤber die Scheibe anlegt, und

nach dem Abkuͤhlen durch eine Vernietung damit verbindet.

Der auf die Marine-Dampfmaschinen bezuͤgliche Theil der Erfindung

besteht, wie schon oben gesagt, in einer eigenthuͤmlichen Anordnung des

Gestelles der Maschine in Verbindung mit dem Gebaͤlke des Fahrzeuges; in

einer Anordnung der arbeitenden Theile der Maschine selbst, und endlich auch in

einem verbesserten Baue der fuͤr derlei Maschinen bestimmten Kessel. Der Zwek ist Ersparniß

an Raum, so daß die Maschine sammt Zugehoͤr nur einen kleinen Raum einnimmt.

Zugleich soll aber auch große Staͤrke und Festigkeit erzielt werden, indem

die auf das Fahrzeug wirkende Gewalt mehr uͤber dessen ganzen Bau

ausgebreitet wird, als dieß an den gewoͤhnlichen Dampfbooten, deren Rumpf von

der Maschine ganz unabhaͤngig gezimmert zu werden pflegt, der Fall ist.

Gewoͤhnlich wird der Rumpf der Boote an einem anderen Orte gebaut als die

Kessel und die Maschinerie, und die Verbindung aller Theile zu einem Ganzen

geschieht nur mit Vorkehrungen, wie man sie eben fuͤr noͤthig

haͤlt, um dieselben an den ihnen angewiesenen Orten zu erhalten. Der neuen

Methode gemaͤß soll aber das Gestell der Maschine und der Kessel gleichsam

mit dem Rumpfe identificirt werden, so daß sie nur eine und dieselbe Grundlage haben

und nur einen Bau ausmachen.

Fig. 16 bis

23*

dienen zur Erlaͤuterung der in dieser Absicht getroffenen Einrichtungen. Fig. 16 ist

ein Laͤngendurchschnitt, senkrecht durch ein hauptsaͤchlich zum

Personen-Transporte bestimmtes Dampfboot gefuͤhrt. Fig. 17 ist ein Grundriß

oder eine horizontale Ansicht des oberen Verdekes. Fig. 18 ein

Laͤngendurchschnitt horizontal an dem Hauptdeke genommen, um die Anordnung

der Cajuͤten und sonstigen Theile zu zeigen. Fig. 19 ein

aͤhnlicher Durchschnitt in der Linie des unteren Dekes. Fig. 20 ein

Querdurchschnitt, senkrecht hinter dem Maschinenraume herabgefuͤhrt. Fig. 21 ein in

groͤßerem Maaßstabe gezeichneter Querdurchschnitt, aus welchem das

Quergebaͤlke der Maschinen erhellt. Fig. 22 ein theilweiser

Laͤngendurchschnitt in der Linie des Kieles oder des Weges, der vom

Vorder- zum Hintertheile durch die ganze Laͤnge des Bootes

laͤuft. Man sieht hier zwei Kessel und eine Maschine. Fig. 23 ein Grundriß oder

eine horizontale Ansicht der beiden Maschinen und ihrer Kessel. Fig. 23* zeigt die

arbeitenden Cylinder und die Luftpumpen einzeln fuͤr sich. An allen diesen

Figuren beziehen sich gleiche Buchstaben auf gleiche Theile.

Das Hauptgebaͤlke A, A der Maschine ist an den

unteren Theilen durch Bolzen mit starken Balken verbunden, welche laͤngs der

Kielschwinne gelegt sind, und an den Seiten mit den

Haupt-Scheidewaͤnden B, B, welche durch

das ganze Boot laufen, und die unten gleichfalls an starke parallele Balken, oben

hingegen an die Balken des Hauptdekes gebolzt sind. Diese

Haupt-Scheidewaͤnde B, B bestehen aus

Eisenplatten a, a, die in das aus den Eisenstangen b, b zusammengesezte Gerippe eingesezt sind. Sie bilden

den Raum D, Fig. 19, welcher durch

die ganze Laͤnge des Bootes oder durch eine beliebige Streke laͤuft

und zur Aufbewahrung von Kohlen bestimmt ist. Sie sind auf solche Art mit dem

Gestelle der Maschinen und der Kessel verbunden, daß sie gleichsam als

Ruͤkgrat des Bootes betrachtet werden koͤnnen. Die zu beiden Seiten

derselben bleibenden Raͤume sind wie gewoͤhnlich zur Aufnahme der

Ladungen bestimmt. Die Kessel E, E, welche

spaͤter noch besonders beschrieben werden sollen, sind mit einem

Gehaͤuse oder Mantel umgeben und der Raum zwischen diesem und dem Cylinder

ist mit einem schlechten Waͤrmeleiter ausgefuͤllt. F, F sind die Dampfroͤhren; G, G die Schiebventil-Buͤchsen; H, H die Cylinder; I, I die

Kolbenstangen, mit den an ihnen festgemachten Querhaͤuptern K, K, von denen zu beiden Seiten des Cylinders an den

Kasten oder an die Parallelbewegung bei L, L die Arme

J, J* herabsteigen. Diese Arme stehen an ihren

unteren Enden durch Gefuͤge mit den Gabelarmen M,

M der Verbindungsstangen N, N in Zusammenhang.

O, O sind die Kurbeln; P,

P die Wellen der Ruderraͤder, die in dem Maschinengestelle in

entsprechenden Anwellen laufen; Q, Q die

Ruderraͤder; R, R die Luftpumpe, an welche der

aus den Verdichtern S, S austretende Dampf gelangt; T, T die Kuͤhlapparate zum Abkuͤhlen des

verdichteten Wassers, damit dasselbe wiederholt zur Verdichtung des Dampfes

verwendet werden kann, wie dieß in dem Patente des Hrn. Church vom 15. Maͤrz 1836 beschrieben ist.

Die Luftpumpen werden durch die gabelfoͤrmigen Hebel U,

U, die durch die Gefuͤge und Zapfen c, c

mit den gabelfoͤrmigen Enden der Querhaͤupter K, K der Kolbenstangen verbunden sind, in Bewegung gesezt. Jeder dieser

Hebel hat seinen Stuͤz- oder Drehpunkt an dem Schwung- oder

Schuͤttelhebel d, dessen Zapfenlager sich in e, e befinden. Die anderen Enden der Hebel U, U sind mit den Kolbenstangen der Luftpumpen

verbunden, und erhalten durch den Hebel d und die

Baͤnder f, f, welche einerseits an dem Balancier

der Luftpumpe und andererseits an fixen Zapfen festgemacht sind, eine

Parallelbewegung mitgetheilt. Die Heißwasserpumpen, welche die Kessel mit Wasser

speisen, werden von den Balanciers der Luftpumpen her in Bewegung gesezt und

befinden sich bei W, W. Das fuͤr die

Condensatoren erforderliche Kuͤhlwasser liefern die Ruderraͤder; und

es ist zu diesem Zweke innerhalb ihrer Kasten auf gehoͤriger Hoͤhe ein

Behaͤlter angebracht, der das durch das Umlaufen der Raͤder

emporgehobene Wasser aufnimmt. Das auf solche Art uͤber die

Wasserflaͤche gehobene Wasser kann in Roͤhren an die tiefer liegenden

Condensatoren geleitet werden, und das von diesen kommende Wasser kann wie

gewoͤhnlich an der Seite des Bootes austreten.

Sollte man nach dieser Methode nicht im Stande seyn, sich Wasser in genuͤgender Menge zu

verschaffen, so koͤnnte man auch eine Pumpe anwenden, oder die Luftpumpe mit

einer Kaltwasser-Drukpumpe in Verbindung bringen, wie dieß in Fig. 24 gezeigt ist. Hier

ist a der Stiefel der Luftpumpe, b ihr Kolben; c der Eintritt- und d der Austrittscanal. Die Kaltwasserpumpe ist durch den

hohlen Kolben e und den hohlen Theil der Kolbenstange

der Luftpumpe f, f gebildet. Das kalte Wasser tritt bei

g, g ein, steigt in den hohlen Theilen empor, und

wird beim Herabsteigen des Kolbens durch den Canal h

getrieben. Es versteht sich, daß an diesen Canaͤlen fuͤr entsprechende

Ventile gesorgt seyn muß.

Fig. 25, 26 und 27 dienen zur

Erlaͤuterung des Baues des Kessels mit seiner Feuerstelle, seinen

Feuerzuͤgen und Kohlenkammern, fuͤr Dampfboote eingerichtet. Fig. 25 ist

ein senkrechter Querdurchschnitt; Fig. 26 ein

Laͤngendurchschnitt; Fig. 27 ein horizontaler

Durchschnitt. An allen diesen Figuren sind a, a die

Wasserkammern des Kessels; b ist die Feuerstelle; c welche sich in die Roͤhren e endigen, und durch den Canal f in den Rauchfang fuͤhren. Die Thuͤren g, g, welche geoͤffnet oder geschlossen werden

koͤnnen, dienen zum Reinigen und Ausbessern der

roͤhrenfoͤrmigen Feuerzuͤge. Die Kammern i, i werden nach Bedarf mit Brennmaterial gefuͤllt, und aus diesen

gelangt dasselbe in den Canal k herab, wo es verkohkst

wird. Die hiezu noͤthige Luft erhaͤlt ihren Zutritt durch den kleinen

Rost bei l. Das Thuͤrchen m dient zum Schuͤren des Feuers. Wenn man will, kann man auch hier

an dem Ende des ersten Steges die im Eingange bei den Locomotiven beschriebene

Vorrichtung anbringen, um heiße Luft in das Innere des Heizapparates

einzuleiten.

Die eigenthuͤmliche Construction des Schiebventiles und des zu dessen Bewegung

dienenden Apparates erhellt aus Fig. 28, wo ein Theil des

Wagens mit dem arbeitenden Cylinder, dem Schiebventile, dem Kolben, der Drukpumpe,

den Laufraͤdern, der Kurbel, den Verbindungsstangen, der Parallelbewegung,

der Bewegung des Schiebventiles und der Umkehr- und Handsteuerung im Aufrisse

und zum Theile im Durchschnitte dargestellt ist, waͤhrend Fig. 29 eine horizontale

Ansicht hievon gibt. In dem Cylinder a bemerkt man den

Kolben b mit seiner Stange c. An lezterer ist der Arm d angebracht, der mit

dem in dem Stiefel der Drukpumpe spielenden Kolben e

verbunden ist. Die Einlaßroͤhre f communicirt mit

den in der Dampfbuͤchse angebrachten Canaͤlen g, h, von denen der eine an dieser, der andere an der entgegengesezten

Seite des Kolbens in den Cylinder fuͤhrt. Die Auslaßwege i, j communiciren auf aͤhnliche Weise mit diesen

Canaͤlen g, h. Zur Absperrung der Communication

zwischen den Wegen f, i, j und den Canaͤlen g, h dient eine Schiebeplatte k, k, welche die

Stelle eines Schiebventiles vertritt, und in der man die drei Oeffnungen 1, 2, 3

bemerkt. In jener Stellung, in der das Schiebventil in der Zeichnung abgebildet ist,

kann der Dampf von der Roͤhre f her durch die

Oeffnung 2 in den Canal g und durch diesen in den

Cylinder eintreten, waͤhrend gleichzeitig die Oeffnung 3 den Dampf von dem

entgegengesezten Cylinderende her durch den Canal h in

den Austrittsweg j entweichen laͤßt. Wird dagegen

das Schiebventil nach Vorwaͤrts bewegt, so wird die Oeffnung 2 die

Dampfcommunication von der Roͤhre f her an den

Canal g verschließen, und dagegen die Communication von

f her durch den Canal h

an das andere Ende des Cylinders eroͤffnen, indem das Schiebventil den

Auslaßweg j schloß und den Weg i dafuͤr durch die Oeffnung 1 zum Behufe des Austrittes des Dampfes

aus diesem Cylinderende eroͤffnete. Mir dem Ende der Kolbenstange c ist durch ein Gefuͤge, an welchem sich eine

Leitrolle befindet, eine Stange l, l verbunden, deren

entgegengeseztes Ende mit einem an der vorderen Flaͤche des Laufrades

befestigten Krummzapfen m in Verbindung steht. An der

Seite dieser Verbindungsstange bemerkt man einen Zapfen n. Die Stange selbst ist in der Zeichnung gebrochen dargestellt, damit der

hinter ihr befindliche Mechanismus deutlicher sichtbar wird. p, q sind ein Paar sogenannter halbelliptischer Tummler, welche sich an

den fixirten Zapfen r, r schwingen, und die mit Fugen

oder Spalten ausgestattet sind, welche zur Aufnahme des in ihnen spielenden, aus der

Seite der Stange l hervorragenden Zapfens n dienen. Diese Tummler stehen mittelst verzahnter

Kreissegmente in einer solchen Verbindung, daß, wenn sich der eine um seine Achse

dreht, der andere sich durch einen entsprechenden Bogen, jedoch in entgegengesezter

Richtung bewegen muß.

Wenn sich der Kolben b in dem Cylinder a hin und her bewegt, so bewegen sich auch die Stangen

c und l hin und her; und

sowie der Krummzapfen m mit dem Laufrade

umlaͤuft, wird sich der Zapfen n durch eine durch

punktirte Linien angedeutete elliptische Curve bewegen. Gesezt, der Kolben b bewege sich gegen das rechte Ende des Cylinders, so

wird der Zapfen n nothwendig laͤngs des oberen

Theiles der Fuge der Tummler p und q hingefuͤhrt werden; und wenn der Kolben beinahe

am Ende seines Hubes angelangt ist, so wird der Zapfen n

in die in der Zeichnung ersichtliche Stellung gelangt seyn, und auf dem Punkte

stehen, in den unteren Theil der elliptischen Curve uͤberzugehen.

Waͤhrend er dieß thut, wird er auf den in der Naͤhe des Endes der Fuge

befindlichen Schnabel druͤken und den Tummler q

in die durch Punkte angedeutete Stellung herabtreiben; und waͤhrend er von dem

Ende der elliptischen Curve in die untere Fuge uͤbergeht, wird der andere

Tummler p in eine entsprechende Stellung gelangen, so

daß die unteren Fugen beider Tummler zusammen passen. Hierauf wird der Zapfen n sich bei der Ruͤkkehr des Kolbens laͤngs

der unteren Fuge der Tummler bewegen, bis er an den an dem Tummler p befindlichen Schnabel gelangt und diesen auf gleiche

Weise in die aus der Zeichnung ersichtliche Stellung emporhebt; wo dann der Zapfen

n wieder aus dem Ende der elliptischen Curve in die

obere Fuge der Tummler uͤbergeht und das beschriebene Spiel von Neuem

beginnt.

An dem oberen Theile des Tummlers q befindet sich ein

kleiner Vorsprung s, der durch ein Gefuͤge mit

einer Stange t verbunden ist, die an ihrem anderen Ende

auf gleiche Weise mit dem unteren Ende des Hebels u In

Verbindung steht. Dieser Hebel, der sich mittelst eines Zapfens o, welcher aus einem an dessen Ruͤken

befindlichen Knaufe hervorragt, in einer in dem Gestelle fixirten Scheide dreht,

besteht aus zwei parallelen, durch Zapfen miteinander verbundenen Platten, zwischen

deren oberen und unteren Enden sich sogenannte Distanzstuͤke befinden. Mit

diesem Hebel ist das eine Ende der Stange v verbunden,

deren entgegengeseztes Ende an dem Schiebventile k

festgemacht ist. Diese Verbindung der Stange v mit dem

Hebel u ist durch einen Zapfen w vermittelt, welcher an seinen Enden abgeplattet ist, damit er sich in

Spalten oder Fenstern des Hebels u bewegen kann. Hieraus

ergibt sich also, daß, wie der Tummler q in Folge der

beschriebenen Bewegung des Zapfens n emporsteigt oder

herabsinkt, die Stange v mit dem Schiebventile k hin und her bewegt wird, wodurch die Ein- und

Auslaßwege fuͤr den Dampf auf die oben angegebene Art und Weise

geoͤffnet und geschlossen werden.

Zum Behufe der Umkehrung der Bewegung ist an der Ventilstange v ein Kniehebel x angebracht, und zwar

mittelst eines Zapfens, der in eine lange, in der Naͤhe des Endes dieser

Stange befindliche Spalte eingesezt ist. Der andere Arm dieses Hebels x, der seinen Drehpunkt an einem in das Gestell

eingelassenen Zapfen hat, steht durch eine Stange mit einem anderen Hebel y in Verbindung, der von einer nach der Quere gestellten

Welle, an welcher der Griff z angebracht ist,

auslaͤuft. Wenn die Bewegung des Kolbens umgekehrt werden soll, so hebt der

Maschinist, indem er den Griff z in die durch Punkte

angedeutete Stellung zieht, das Ende der Ventilstange v

an den oberen Theil des Hebels u empor, wodurch das

Ventil k eine solche Verschiebung erleidet, daß die

Stellungen der zum Ein- und Austritte des Dampfes bestimmten Oeffnungen

dadurch veraͤndert werden; d.h. daß der Dampfweg von f durch die Oeffnung 2 in den Canal h und von dem Wege h durch die Oeffnung 1 in den Canal i eroͤffnet wird. Es ist nur noch zu bemerken,

daß, wenn der Griff z in senkrechte Stellung gebracht

wird, saͤmmtliche Dampfwege geschlossen sind, waͤhrend, wenn man ihn

hin und her bewegt, die Maschinen gesteuert oder gehandhabt werden. Erinnert muß

ferner werden, daß fuͤr Mittel gesorgt seyn muß, womit die

Dampfbuͤchse je nach Bedarf auf das Schiebventil angezogen werden kann. Es

kann dieß durch Umdrehen der Schrauben 4, 5, 6 und 7 oder auf irgend andere

geeignete Weise geschehen.

Das neue Instrument zum Messen des Wasserstandes erhellt aus Fig. 30. Dasselbe

gehoͤrt zu jenen Instrumenten, an denen die Hoͤhe des Wassers im

Kessel durch eine Glasroͤhre angedeutet wird. Der Hauptzwek des Erfinders

war, das in Folge des Temperaturwechsels haͤufig entstehende Brechen der

Glasroͤhre und die Verstopfung derselben durch den aus dem Wasser sich

bildenden Bodensaz zu verhuͤten. Das Wesen der Erfindung beruht hier auf

einer Einrichtung und Anordnung der Theile, gemaͤß welcher das in dem

Instrumente enthaltene Wasser zu jeder Zeit kuͤhl bleibt oder wenigstens eine

verhaͤltnißmaͤßig niedrige Temperatur beibehaͤlt, und

gemaͤß welcher, wenn die Glasroͤhre aus irgend einer Veranlassung

bricht, das Entweichen von Dampf und Wasser augenbliklich verhindert wird. Ferner

ist aber mit dem Instrumente auch noch ein Thermometer mit Scala in Verbindung

gebracht, welcher nicht nur die Temperaturgrade, sondern auch den im Kessel

stattfindenden Druk andeutet.

In dem in Fig.

30 ersichtlichen Durchschnitte durch dieses Instrument ist a, a die cylindrische, dem Wasser im Kessel

gegenuͤberliegende Kammer, die durch gehoͤrige Stopfbuͤchsen

mit der Glasroͤhre b verbunden ist. Leztere ist

ihrerseits auf aͤhnliche Weise mit der Roͤhre c in Verbindung gebracht, die in die in den Kesselboden eingesezte Kammer

d fuͤhrt. Von dem aus einer hohlen Kugel

bestehenden, und auf dem in der Kammer a enthaltenen

Wasser schwimmenden Schwimmer f steigt in die

Glasroͤhre ein aus Holz oder einer anderen leichten Substanz bestehender Stab

herab, dessen unteres Ende den Zeiger bildet, welcher die Hoͤhe des

Wasserstandes im Kessel andeutet. Man kann diese Hoͤhe von der Scala g ablesen, deren Eintheilung nach Zollen des

Wasserstandes im Kessel genossen ist. Die Verbindung der Kammer d mit dem Kesselboden ist durch einen an dem kurzen

Halse h befindlichen Randvorsprung vermittelt. Zwischen

diesen Randvorsprung und den Kessel wird ein Kranz i,

der aus einem schlechten Waͤrmeleiter, z.B. aus Holz, Papier oder einer

anderen derlei Substanz besteht, gelegt, damit sich die Hize des Kesselmetalles

nicht an die Roͤhre c fortpflanzen kann. An der

Kammer d

bemerkt man einen Hahn

k, durch den man, wenn man ihn oͤffnet, allen

Bodensaz entfernen kann, indem das Wasser durch den auf dasselbe druͤkenden

Dampf hindurch getrieben wird. Es erhellt hieraus, daß das Wasser im Instrumente zu

jeder Zeit verhaͤltnißmaͤßig kuͤhl seyn wird, indem die Hize

weder von dem Kessel herab in die Kammer d, noch von dem

uͤber dem Wasser in der Kammer a befindlichen

Dampfe so herabsteigen wird, daß die Glasroͤhre dadurch bedeutend erhizt

werden koͤnnte. Der große und ploͤzliche Temperaturwechsel, welcher an

den gewoͤhnlichen derartigen Instrumenten unvermeidlich ist, faͤllt

demnach hier zum groͤßten Theile weg.

Sollte die Glasroͤhre durch irgend einen Zufall brechen, so wird das

Entweichen von Dampf und Wasser sogleich verhindert, und zwar auf folgende Weise. An

der unteren Seite des Schwimmers e befindet sich ein

Ventil l, welches, wenn das Wasser durch den Druk des

Dampfes aus der Kammer a ausgetrieben wird, mit der

Kugel c herabsinkt, und indem es auf den Siz m zu liegen kommt, die Muͤndung der Roͤhre

verschließt. Gleichzeitig wird aber auch der Druk des im Kessel befindlichen Dampfes

das Kugelventil n in den Ausschnitt o emportreiben, und dadurch das Entweichen von Wasser

aus dem Kessel verhindern. Wenn man den an der Wasserroͤhre befindlichen Hahn

p und den Hahn q der

Dampfroͤhre schließt, so kann man die Theile abschrauben, und ohne daß man

die Maschine anzuhalten brauchte, sogleich zum Einsezen eines neuen Glases

schreiten.

Anstatt des hohlen Schwimmers und seiner Roͤhre kann man zur Andeutung der

Hoͤhe des Wasserstandes in der Glasroͤhre auch Oehl oder irgend eine

andere, auf dem Wasser schwimmende Substanz anwenden, in welchem Falle dann die

Linie, welche diese Substanz von dem Wasser scheidet, an der graduirten Scala die

Hoͤhe des Wassers andeuten wird.

Der Thermometer ist bei r angebracht. Seine Roͤhre

ist durch geeignete Stopfbuͤchsen gefuͤhrt, so daß die Kugel in der

Kammer a dem Dampfe ausgesezt ist. Das Steigen und

Fallen des Queksilbers deutet an der einen Seite der Scala die Temperatur des

Dampfes, an der anderen dagegen den Druk des Dampfes in Zollen an. Die hiezu

eingerichtete Scala sieht man in Fig. 31 in

groͤßerem Maaßstabe gezeichnet.

Die verbesserte Methode die Wellen, Achsen und uͤbrigen Theile der

Dampfmaschinen schluͤpfrig zu erhalten, ersieht man aus Fig. 32, 33 und 34. Sie ist bloß an

solchen Orten anwendbar, an denen sich innerhalb gewisser Theile der Maschinerie,

wie z.B. in den hohlen Wellen, Verbindungs- und Kolbenstangen, Krummzapfen

etc., Oehlkammern anbringen lassen, aus denen das Oehl in kleinen Roͤhrchen,

die, wenn es

noͤthig seyn sollte, mit Baumwolldochten oder anderen durch

Capillaritaͤt wirkenden Substanzen ausgestattet seyn koͤnnen, an die

schluͤpfrig zu erhaltenden Theile stroͤmt.

Fig. 32 ist

ein Durchschnitt eines Endes einer hohlen Welle, an der die neue Vorrichtung

angebracht ist. Fig. 33 ist ein aͤhnlicher Durchschnitt derselben Welle, jedoch

nachdem dieselbe einen halben Umgang vollbracht hat. Hier ist a, a die hohle Welle, welche in den Anwellen b,

b, die schluͤpfrig erhalten werden sollen, laͤuft. c ist eine kleine, an beiden Enden offene Roͤhre,

welche in die Welle eingesezt ist, und die in die hohle, das Oehl enthaltende Kammer

d hineinragt. Die Fuͤllung dieser Kammer mit

Oehl geschieht bei dem mit einem Hahne versehenen Trichter e. Zum Behufe des Austrittes der beim Fuͤllen verdraͤngten

Luft dient das kleine Luftloch f. – Das Spiel

dieser Vorrichtung geht auf folgende Art von Statten. Beim Umlaufen der Achse 2

taucht die Muͤndung der Roͤhre c zeitweise

in daß Oehl ein, wodurch eine kleine Quantitaͤt des lezteren aufgenommen und

in der Roͤhre an die Anwellen oder Zapfenlager geleitet wird, damit diese in

gehoͤriger Schluͤpfrigkeit erhalten werden.

In Fig. 34

sieht man dieselbe Vorrichtung auf eine Kurbel- oder Verbindungsstange oder

auf den Krummzapfen eines Laufrades angewendet. a ist

die Verbindungsstange; b der Krummzapfen; c das Verkuppelungsband; d

die in dem hohlen Theile der Verbindungsstange angebrachte Oehlkammer; e die Roͤhre, welche das Oehl aus dieser Kammer

an jene Theile leitet, zwischen denen die Reibung Statt findet. Durch die ganze

Laͤnge dieser Roͤhre muß ein Baumwolldocht gefuͤhrt seyn, der

mit dem einen Ende in das in der Kammer d enthaltene

Oehl eintaucht, waͤhrend sein anderes Ende mit der Oberflaͤche des

Krummzapfens b in Beruͤhrung steht.

Die Methode, nach welcher der Dampf verdichtet, und destillirtes Wasser zur Speisung

der Kessel der Locomotiven und anderer Dampfgeneratoren, gewonnen werden soll,

findet ihre Anwendung hauptsaͤchlich auf Verdichtung des aus den

Hochdrukmaschinen entweichenden, oder des einer hohen Temperatur theilhaften

Dampfes. Sie besteht zum Theil in Verbesserungen jener Methode, nach welcher W. Church dem Patente vom 7. Sept. 1833 gemaͤß aus

dem ausgelassenen Dampfe destillirtes Wasser gewinnen will; insbesondere aber soll

gegenwaͤrtigem Patente gemaͤß der bei der Verdichtung des

ausgelassenen Dampfes entbundene Waͤrmestoff von dem Kuͤhlwasser

aufgenommen werden, so daß dieses, erhizt und in Dampf verwandelt wird, und daß also

dieser Waͤrmestoff neuerdings wieder in Anwendung kommt, um Dampf aus dem

Kuͤhlmittel zu erzeugen. Der auf diese Art erzeugte Dampf geht in einen

weiteren Kuͤhlapparat uͤber, und gibt seinen Waͤrmestoff auf

gleiche Weise an sein Kuͤhlwasser ab, wodurch dieses gleichfalls wieder in

Dampf verwandelt wird, u.s.f., bis der Waͤrmestoff endlich eine so niedrige

Temperatur erlangt hat, daß er keinen Dampf mehr aus dem Kuͤhlwasser zu

erzeugen vermag. Welche Form und Groͤße die Verdichtungs- und

Dampferzeugungs-Apparate haben moͤgen, so muß aller durch Ausstrahlung

bedingte Verlust an Waͤrme sorgfaͤltigst vermieden werden, damit der

bei den auf einander folgenden Processen erzeugte Dampf stets die moͤglich

hoͤchste Temperatur erlange. Der Verdichtung unterliegende Dampf darf keinem

Druke ausgesezt seyn, vielmehr soll bei dem niedrigsten Stande der Temperatur ein

Vacuum entstehen. Das in Dampf zu verwandelnde Kuͤhlwasser dagegen soll in

einem geschlossenen Behaͤlter einem Druke ausgesezt seyn, wie er erforderlich

ist, damit der aus ihm entwikelte Dampf auf eine genuͤgende Temperatur

gebracht werde.

In Fig. 35

sieht man einen senkrechten Durchschnitt und Fig. 36 einen Grundriß

eines zu diesem Zweke bestimmten Apparates, an den sich jedoch die

Patenttraͤger, weder was dessen Form, noch was dessen Dimensionen betrifft,

ausschließlich binden. Sie haben daher auch in der Zeichnung, durch welche sie bloß

den Zwek ihrer Erfindung anzudeuten gesonnen waren, alle die kleineren Details

moͤglichst beseitigt. A, B, C sind drei

verschiedene Apparate, welche Condensatoren und Dampfgeneratoren zugleich sind. Der

erste A erhaͤlt durch eine Roͤhre D den aus einer Hochdrukmaschine austretenden Dampf oder

irgend anderen Dampf zugefuͤhrt, dessen Temperatur so hoch ist, daß er durch

den Waͤrmestoff, den er abgibt, aus dem zu seiner Verdichtung dienenden

Wasser selbst wieder Dampf zu erzeugen im Stande ist. Er besteht aus einem

dampfdichten Gehaͤuse a, a, a, welches durch die

dampfdichten Scheidewaͤnde b, c in drei Kammern

F, G, H abgetheilt ist. Der zwischen dem Apparate

und seinem Mantel befindliche Raum ist mit irgend einem schlechten

Waͤrmeleiter d, d, d auszufuͤllen. Der

Dampf gelangt zuerst in die Kammer F, und steigt dann in

den Kuͤhlroͤhren e, e, e herab, deren

oberes, gegen die Kammer F zu offenstehendes Ende durch

die obere Scheidewand b gefuͤhrt ist,

waͤhrend ihre unteren Enden auf dieselbe Weise durch die Scheidewand c gefuͤhrt sind und sich in die Kammer H oͤffnen. Leztere communicirt durch einen Canal

f mit der Roͤhre I, welche an die bei K befindliche

Luft- und Wasserpumpe fuͤhrt. Das Kuͤhlwasser gelangt durch die

Roͤhre g, in die es mit einer Drukpumpe getrieben

wird, in den Apparat. Das andere Ende dieser Roͤhre ist mit einem Ventile

oder Dekel ausgestattet, damit man allen sich in ihr ansammelnden Bodensaz entfernen

kann. Das Wasser gelangt

durch die Roͤhre h, h in die Kammer i, um von hier aus durch die kleinen

Vertheilungsroͤhren k, k in die Kammer C zu treten, daselbst die Kuͤhlroͤhren zu

umstroͤmen, und durch den Waͤrmestoff, der von dem in diesen

Roͤhren enthaltenen Dampf abgegeben wird, in Dampf verwandelt zu werden. Der

auf diese Weise erzeugte Dampf stroͤmt durch die Roͤhre M, (die mit einem Ventile ausgestattet ist, welches in

einem der Temperatur, auf die der Dampf gebracht werden soll, entsprechenden Grade

berechnet werden muß) in den naͤchsten Apparat B,

um daselbst ganz demselben Processe zu unterliegen, den der aus der Maschine in den

Apparat A getretene Dampf hieselbst durchmachte. Ebenso

geht der aus dem Kuͤhlwasser in B erzeugte Dampf

in den naͤchsten Apparat C uͤber, u.s.f.,

bis der aus dem lezten Apparate entweichende Dampf endlich in den Wassercanal I, I gefuͤhrt wird.

Zu weiterer Erlaͤuterung dieses Theiles der Erfindungen der

Patenttraͤger dient, daß, wenn der Dampf mit einer Temperatur von 300°

F. in den Apparat A eintritt, und das Kuͤhlwasser

eine Temperatur von 52° F. hat, der Dampf auf seinem Durchgange durch die

Kuͤhlroͤhre so viel von seinem Waͤrmestoffe abgeben wird, daß

seine Temperatur beilaͤufig auf 100° herabsinkt, und daß er in Form

von destillirtem Wasser in der Kammer H und in der

Roͤhre I erscheint. Zugleich wird aber die

Temperatur des Kuͤhlwassers in dem oberen Theile der Kammer bis auf

250° F. gestiegen seyn, wo es dann als Dampf erscheint, und als solcher das

einer derlei Temperatur gemaͤß belastete Ventil in der Roͤhre M uͤberwaͤltigt, um in den zweiten Apparat

B zu gelangen und daselbst denselben

Veraͤnderungen zu unterliegen: mit dem Unterschiede jedoch, daß die

Temperatur hier eine niedrigere seyn wird. Der aus dem zweiten Apparate B in den dritten C

uͤbergehende Dampf wird z.B. nur eine Temperatur von 200° F. haben,

und aus lezterem nur mehr mit einer Temperatur von 150° uͤbergehen,

u.s.f.

All das in den einzelnen Verdichtungsapparaten gewonnene destillirte Wasser sammelt

sich in der Roͤhre oder in dem Canale I, von dem

es in den Behaͤlter K fließt, aus dem es durch

eine Pumpe in einen anderen Behaͤlter geschafft wird, um aus diesem entweder

mit einer Drukpumpe in den Kessel der Maschine getrieben, oder in den

Wasserbehaͤlter einer Locomotive geleitet, oder uͤberhaupt zu allen

Zweken, zu denen man reines Wasser bedarf, verwendet zu werden. Auf Dampfbooten

koͤnnte man sich eines derlei Apparates z.B. auch bedienen, um fuͤr

den Gebrauch der Mannschaft und der Passagiere destillirtes Wasser zu erzeugen.

Ferner kann man den nach dem angegebenen Verfahren aus dem Kuͤhlwasser

genommenen Dampf auch zum

Betriebe einer zweiten Dampfmaschine verwenden, obschon der Dampf keinen so hohen

Druk haben wird wie in der ersten Maschine. Namentlich koͤnnte man diesen

Dampf in einer Condensationsmaschine benuzen, da er fuͤr eine solche keine so

hohe Temperatur und keinen so hohen Druk zu haben braucht, wie fuͤr

Hochdrukmaschinen. In solchen Faͤllen endlich, in denen man die Kraft einer

Dampfmaschine zur Verfuͤgung haben will, ohne der Gefahr eines Feuers oder

Ofens ausgesezt zu seyn, wie z.B. an Werften und in Magazinen, duͤrfte die

neue Betriebsweise sehr empfohlen werden, da sich der Ofen und Kessel in diesem

Falle in irgend einer fuͤr noͤthig erachteten Entfernung von den

Magazinen befinden, und der Dampf in hoͤlzernen Roͤhren oder in

Roͤhren, die mit einem schlechten Waͤrmeleiter umgeben sind, von einem

Hochdrukkessel her durch die Mauern der Gebaͤude gefuͤhrt werden

koͤnnte, um innerhalb dieser eine Maschine von niederem Druke in Bewegung zu

sezen.

Schließlich ist zu bemerken, daß, wenn man den aus dem Kuͤhlwasser erzeugten

Dampf nicht zum Erhizen eines zweiten Kuͤhlwassers verwenden will, dieser

Dampf direct durch die Roͤhre M aus dem Apparate

in den Canal I geleitet werden kann, damit der Druk,

welcher sonst in der Kammer G Statt finden

wuͤrde, verhuͤtet wird. Eine derlei Anordnung sieht man in dem in Fig. 37 und

38

abgebildeten einfachen Verdichtungs- und Dampferzeugungs-Apparate.

Tafeln