| Titel: | Beschreibung der von Hrn. Selligue, Mechaniker in Paris, rue de Bondy No. 60, erfundenen Methode zur Erzeugung des für die Gasbeleuchtung bestimmten Kohlenwasserstoffgases. |

| Fundstelle: | Band 71, Jahrgang 1839, Nr. VIII., S. 29 |

| Download: | XML |

VIII.

Beschreibung der von Hrn. Selligue, Mechaniker in

Paris, rue de Bondy No. 60,

erfundenen Methode zur Erzeugung des fuͤr die Gasbeleuchtung bestimmten

Kohlenwasserstoffgases.

Aus dem Bulletin de la Société

d'encouragement. Oktbr 1838, S. 396.

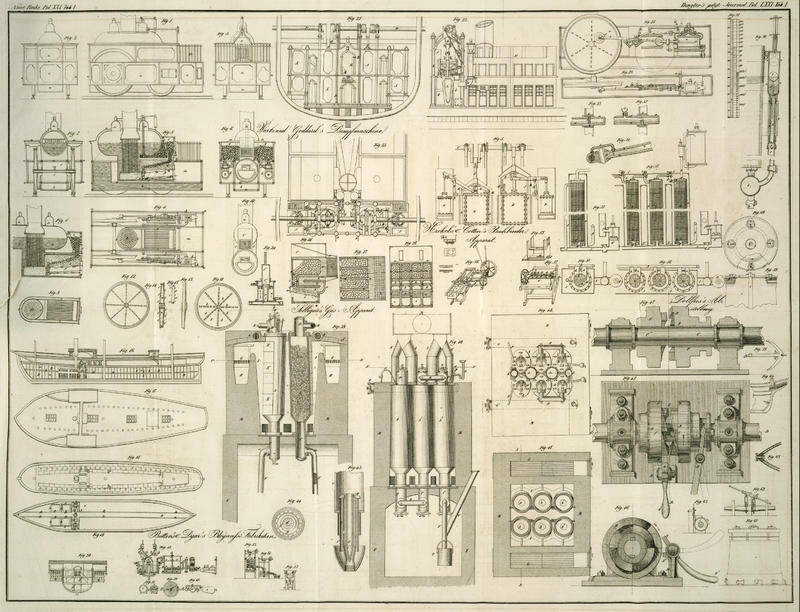

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Ueber Selligue's Leuchtgasbereitung.

Hr. Selligue erwarb sich bekanntlich den von der Société d'encouragement in Paris auf

Verbesserung der Gasbeleuchtung ausgeschriebenen Preis von 2000 Fr.Den Bericht des Hrn. Payen, auf den hin die

Gesellschaft diesen Preis zuerkannte, haben wir im Polyt. Journal Bd. LXVIII, S. 198 bekannt gemacht.

A. d. R. Das von ihm erfundene System der Gewinnung des zu diesem Zweke dienenden gekohlten

Wasserstoffgases beruht auf Entbindung von reinem Wasserstoffgase durch Zersezung des Wassers mittelst gluͤhender

Kohlen, und auf dessen Saͤttigung mit

Kohlenstoff durch Vermischung desselben mit einer fluͤssigen, an

Kohlenstoff und Wasserstoff reichen Substanz und durch gleichzeitige Zersezung

dieser lezteren. Als die vortheilhafteste unter allen bekannten Substanzen erschien

ihm das aus dem Schiefer gewonnene Oehl.

Der von dem Erfinder angegebene und auf Tab. I

abgebildete Ofen besteht:

1) aus drei senkrechten Retorten, welche so miteinander communiciren, daß sie

gleichsam nur eine einzige ausmachen. Fig. 39 zeigt einen

doppelten Ofen, weßhalb in demselben auch sechs statt drei Retorten zu bemerken

sind. Saͤmmtliche Retorten haben an beiden Enden Oeffnungen. Die unteren

dieser Oeffnungen sind mit Dekeln verschlossen, welche so eingerieben sind, daß eine

einfache Beruͤhrung und der leiseste Druk genuͤgen, um einen genauen

Verschluß zu bewirken. Die oberen Oeffnungen dagegen sind mit einem Kopfe B verschlossen, welcher mit Bolzen und Eisenkitt fixirt

ist. Jeder dieser Koͤpfe hat selbst wieder einen Dekel, der den Dekeln der

unteren Oeffnungen aͤhnlich ist. Die erste der Retorten A, in die der Dampf durch die Roͤhre P eintritt, communicirt unten mittelst einer doppelt

geknieten Roͤhre D mit der zweiten Retorte A', die ihrerseits oben mittelst einer aͤhnlichen

Roͤhre E mit der dritten Retorte A'' in Verbindung steht. Von dem unteren Ende der

lezteren laͤuft eine senkrechte Roͤhre F

mit Verzweigung aus, die das Gas in einen Kuͤhlapparat und hierauf in einen

Gasometer leitet. Um einen hydraulischen Verschluß zu erzeugen, ist diese

Roͤhre in den Wasserbehaͤlter T

untergetaucht. Die dritte Retorte A'' ist an ihrem

oberen Theile mit einem Hebertrichter b ausgestattet,

welcher zur Einfuͤhrung jener Substanz dient, die den Wasserstoff mit

Kohlenstoff zu schwaͤngern hat.

2) aus zwei horizontalen, in dem Mauerwerke des Gewoͤlbes untergebrachten

Roͤhren O, O', welche als Siederoͤhren zur

Verdampfung des Wassers dienen, und welche beide einerseits durch die gebogene

Roͤhre P mit der ersten Retorte, andererseits

hingegen mit einem Hebertrichter Q communiciren, durch

den das Wasser in die Siederoͤhre eingeleitet wird.

3) aus zwei Feuerstellen G, G' deren Flamme die durch

Pfeile angedeutete Richtung verfolgt.

4) aus vier Rauchfangroͤhren L, K, K', L', welche

sich anfaͤnglich in zwei und hierauf in eine einzige Roͤhre vereinigen, und mit deren

Huͤlfe das Feuer mit großer Leichtigkeit regulirt werden kann.

Das Spiel dieses Apparates geht auf folgende Weise von Statten. Wenn die beiden

ersten Retorten A und die beiden zweiten A' mit Holzkohlen gefuͤllt worden, und man in den

beiden lezten A'' zur Vergroͤßerung der

Oberflaͤche Ketten aufgehaͤngt, zuͤndet man das Feuer auf. Wenn

die Retorten zum Kirschrothgluͤhen gelangt sind, so erzeugt man auf irgend

eine Weise ein sehr schwaches Ausfließen von Wasser und Oehl aus den zu deren

Aufnahme dienenden Behaͤltern. Diese Abfluͤsse leitet man in

Roͤhren an die Heber. Das in die Siederoͤhren fallende Wasser

verdampft dann augenbliklich, und gelangt als Dampf in die erste und zweite Retorte,

um daselbst zersezt zu werden und den Sauerstoff abzugeben, so daß nur reiner

Wasserstoff in die dritte Retorte uͤbergeht, und sich daselbst mit dem

gekohlten Wasserstoffgase vermengt, welches durch das aus dem Heber in die beiden

lezten Retorten herabfallende Oehl entbunden wird. Beide Gase verbinden sich innig

zu einem einzigen, welches durch den unteren Theil der dritten Retorte entweicht und

in Roͤhren weiter geleitet wird, waͤhrend sich die nicht

fluͤchtigen Substanzen in dem einen hydraulischen Verschluß bildenden

Wasserbehaͤlter ansammeln.

Fig. 39 ist

ein senkrechter Durchschnitt des Gaserzeugungs-Ofens nach der Linie A, B des Grundrisses.

Fig. 40 zeigt

den Ofen in einem seitlichen Aufrisse.

Fig. 41 ist

ein Grundriß in der Hoͤhe des Rostes oder nach der Linie C, D in Fig. 39.

Fig. 42 ist

ein Grundriß nach der Linie E, F.

Fig. 43 ist

ein senkrechter Durchschnitt eines Brenners, der approximativ den Verbrauch an Gas

regulirt.

Fig. 44 zeigt

denselben im Grundrisse.

A, A', A'' sind die senkrechten Cylinder oder Retorten,

die zur Zersezung des Wassers und der kohlenstoffhaltigen Substanzen dienen, und

deren Koͤpfe von den Tubulirungen B, B gebildet

werden, waͤhrend C, C die unteren Tubulirungen

derselben sind.

D eine doppelt gekniete Roͤhre, welche die

Boͤden der beiden Retorten A, A' miteinander

verbindet; E eine aͤhnliche Roͤhre, welche

die Koͤpfe der beiden Retorten A', A''

verbindet.

F die Austrittsroͤhre fuͤr das Gas, welche

zur Bildung eines hydraulischen Verschlusses in einen Wasserkuͤbel

untertaucht.

G, G die Feuerstellen, deren Flamme nach Abwaͤrts

zuruͤkgeschlagen wird. Unter ihnen bemerkt man die Aschengruben H, H. Die Roͤhren und Canaͤle I, I dienen zur Leitung der Flamme. Die

Rauchfangroͤhren

K, L vereinigen sich zu je zwei miteinander, und bilden

endlich eine einzige.

M das Gemaͤuer der Oefen, welches auf den

Grundlagen N ruht, und in welchem uͤber der

Feuerstelle die Siederoͤhren O, O angebracht

sind, die durch die Roͤhren P mit den Retorten

communiciren, und zu deren Fuͤllung die Heber Q,

Q dienen.

R der uͤber den Rauchfangroͤhren

angebrachte Dampfbehaͤlter; S das Gewoͤlbe

des Ofens.

T ein mit Wasser gefuͤllter Kuͤbel, in den

die Roͤhre F untertaucht, und der durch eine

Roͤhre U mit dem Kuͤhlapparate

communicirt.

X gewoͤlbte Baksteine.

a, a Stege, die zur Befestigung der Retortendekel

dienen, und welche mit Ohrenschrauben angezogen werden.

b, b Heber, die zur Einfuͤhrung der

kohlenstoffhaltigen Substanzen dienen.

c der Koͤrper des Brenners, dessen Centrum sich

in d befindet. e der gerade

Glascylinder oder Rauchfang. f ein Mantel oder eine

Duͤlle. g eine Scheibe, die den dritten Luftstrom

zwingt, sich direct gegen die Waͤnde des glaͤsernen Rauchfanges

hinzuwenden.

Zusaz.

Selligue's Bereitungsart des Leuchtgases beruht auf der

Zersezung des Wassers, welches in Dampfgestalt sehr langsam uͤber

gluͤhende Kohlen oder Kohks streicht; der Sauerstoff des Wassers verbindet

sich hiebei mit Kohlenstoff zu Kohlenoxydgas und der Wasserstoff wird frei; das so

erzeugte Gemisch von Kohlenoxydgas und Wasserstoffgas wuͤrde jedoch an und

fuͤr sich nur eine wenig lebhafte Flamme geben, man ertheilt ihm aber die

Eigenschaften des Leuchtgases, indem man es mit den Bestandtheilen eines

kohlenstoffreichen Oehles vermischt.

Zufolge einer Notiz, welche Hr. Grouvelle kuͤrzlich

der Akademie der Wissenschaften in Paris vortrug, liefert 1 Kilogr. aus Schiefer

oder Harz bereiteten Oehles nach Selligue's Verfahren 70

engl. Kubikfuß Leuchtgas, wovon 3 erforderlich sind, um einen zehn Kerzen

entsprechenden Brenner (Gasschnabel) eine Stunde lang zu speisen; man erhaͤlt

also damit fuͤr dreiundzwanzig Stunden Licht. Nun bekommt man aber zu

Belleville, Antwerpen und Frankfurt a. M., wo man das Gas aus Harzoͤhl im

Großen bereitetEiner der zwekmaͤßigsten Apparate zur Gasbereitung aus Harz, welche

man bisher kannte, ist der von Chaussenot

erfundene; er ist im polytechnischen Journal Bd. LX, S. 102 beschrieben und

abgebildet. A. d. R., im Durchschnitt bloß 15 bis 17 Kubikfuß Gas aus einem Kilogr. Oehl und in drei bis vier Tagen

vermindert sich das Product sogar auf 12 bis 15 Kubikfuß. Bei einzelnen Versuchen

kann man mir neuen Retorten allerdings 24 bis 25 Kubikfuß erhalten, und wir wollen

selbst diese Zahl unserer Berechnung zu Grunde legen. Man muß annehmen, daß von

diesem Gas 2 1/2 Kubikfuß in der Stunde verbrennen, um das Licht von zehn Kerzen zu

geben; dieses Verhaͤltniß stellte sich naͤmlich bei der Beleuchtung

der Stadt Antwerpen im Oktober 1837 bei Anwendung von Harzgas und im Oktober 1838

bei Anwendung des mit Wasser erzeugten Gases heraus. Angenommen, es seyen aber auch

nur 2 1/3 Kubikfuß noͤthig, so liefert also 1 Kilogr. Harzoͤhl

hoͤchstens eilf Stunden lang Licht, und wenn man sogar 34 Kubikfuß Gas per Kilogr. Oehl annimmt, welche jedoch nur durch Zusaz

von Wasser erzeugt werden koͤnnen, so kaͤmen bloß fuͤnfzehn

Stunden heraus, waͤhrend das nach der neuen Methode mit Wasser bereitete Gas

fuͤr dreiundzwanzig Stunden Licht liefert. Dazu kommt aber noch, daß man bei

dem mit Wasser erzeugten Leuchtgas nicht auf 70 Kubikfuß per Kilogr. Oehl beschraͤnkt ist, denn wenn man mehr Wasser im

Verhaͤltniß zum Oehl in den Apparaten anwendet, so erhaͤlt man ein

immer schwaͤcheres Gas, welches sich in seiner Dichtigkeit dem Steinkohlengas

naͤhert und sogar noch leichter wird. Bei Versuchen im Großen erzeugte man

einmal nach Selligue's Methode mit 1 Kilogr. Fischthran

222 Kubikfuß Leuchtgas, wovon nur 6 1/2 Kubikfuß noͤthig waren, um das Licht

von zehn Kerzen zu liefern und welches kaum um 1/6 schwaͤcher als das

Steinkohlengas war. Als man mit 1 Kilogr. Schieferoͤhl 110 Kubikfuß Gas

erzeugte, waren davon 4 1/5 Kubikfuß fuͤr denselben Brenner

noͤthig.

Der Umstand, daß das mit Wasser bereitete Leuchtgas eine um so groͤßere

Leuchtkraft hat, je geringer seine Dichtigkeit ist, scheint zu beweisen, daß das

vorhandene Kohlenoxydgas die Leuchtkraft dieses Gases vergroͤßert, indem es

ohne Zweifel die waͤhrend der Verbrennung entwikelte Waͤrme

vermehrt.Da wir in Bayern in der Naͤhe von Miesbach, Tegernsee und

uͤberhaupt am Fuße der bayerischen Alpen bituminoͤsen Mergel

in Menge haben (derselbe kommt auch in Amberg vor, wo er als Braunkohle, die

aber zwischen 20 bis 30 Procent Asche gibt, verwendet wird), so steht der

Bereitung des Leuchtgases nach Selligue's

vortheilhaftem Verfahren bei uns kein Hinderniß im Wege, wenn man dazu auch

nicht Fischthran oder andere Fette und Oehle benuzen wollte. A. d. R. (Echo du monde savant, 1838 No. 395.)

Tafeln