| Titel: | Verbesserungen in der Bleiweißfabrication, worauf sich Charles Button, in Holborn Bars, und Harrison Grey Dyar, in Mortimer Street, Cavendish Square, beide in der Grafschaft Middlesex, am 23. Decbr. 1837 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 71, Jahrgang 1839, Nr. IX., S. 34 |

| Download: | XML |

IX.

Verbesserungen in der Bleiweißfabrication, worauf

sich Charles Button, in

Holborn Bars, und Harrison Grey

Dyar, in Mortimer Street, Cavendish Square, beide in der Grafschaft

Middlesex, am 23. Decbr. 1837 ein Patent

ertheilen ließen.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Novbr.

1838, S. 270.

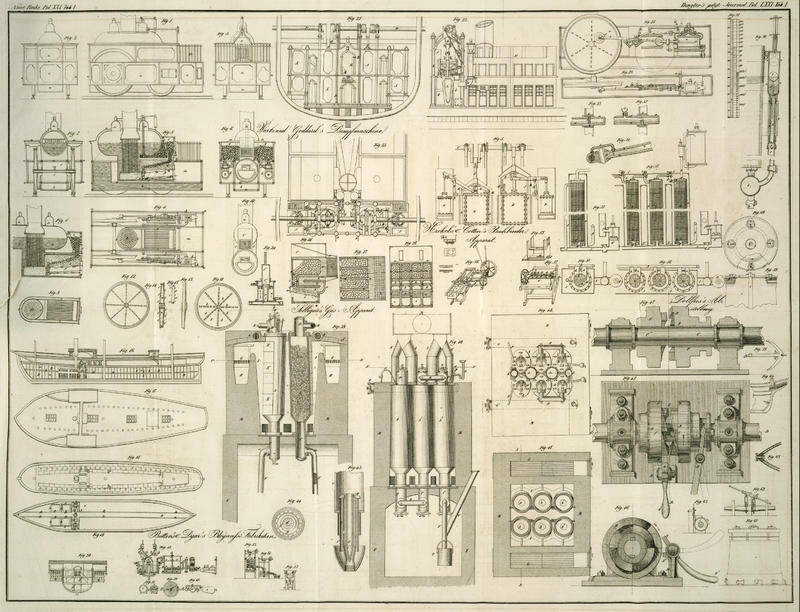

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Button's und Dyar's Verbesserungen in der

Bleiweißfabrication.

Unsere Erfindung betrifft: 1) eine solche Reinigung der beim Verbrennen des

Anthracites, der Steinkohlen oder der Kohks entwikelten Daͤmpfe, daß jeder

dieser Brennstoffe bei der Bleiweißfabrication anstatt der Holzkohle benuͤzt

werden kann;

2) die Anwendung von basischem salpetersaurem Blei zur Bleiweißfabrication;

3) die Bereitung von Bleiweiß aus Bleiglaͤtte oder Bleioxyd durch Sieden von

salpetersaurem Blei mit einer dieser Substanzen, und durch Behandlung der heißen

Fluͤssigkeit mit kohlensaurem Gase.

Was nun zuvoͤrderst den Apparat, dessen wir uns zu unserem Zweke bedienen,

betrifft, so erhellt derselbe aus folgender Beschreibung.

Fig. 48 ist

ein Durchschnitt des Apparates, mit dessen Huͤlfe wir aus Bleiglaͤtte

oder Bleioxyd Bleiweiß erzeugen. A ist ein Paar großer

Blasebaͤlge, welche durch die Stange B in

Thaͤtigkeit gesezt werden, und die mit einem Gewichte C belastet sind, damit sie die Reibung und den Widerstand des Wassers oder

der Aufloͤsungen, gegen die sie zu kaͤmpfen haben, zu

uͤberwinden vermoͤgen. Von diesen Blasebaͤlgen, an denen sich

auch noch ein Sicherheitsventil D befindet,

laͤuft das Mundstuͤk oder das Windrohr E

in den Ofen F, der aus einem gußeisernen Gefaͤße

besteht, und der mit einem beliebig abnehmbaren Dekel t

ausgestattet ist. Zur Befestigung dieses Dekels, der mit etwas Thon leicht luftdicht

verstrichen werden kann, dient ein Steg c, in welchem

sich die Schraube g bewegt. Zum Austritte der Flamme aus

dem Ofen dient eine Roͤhre G, welche in eine

eiserne Kammer H, I fuͤhrt, in der die aus dem

Ofen ausstroͤmenden Duͤnste verbrannt werden. Von dieser Kammer, die

man die Flammenkammer nennen kann, laͤuft eine Roͤhre K aus. L ist ein Pfropf, der

sich ausschrauben laͤßt, im Falle sich die Roͤhre G verlegt und der Reinigung bedarf. Bei H und I befinden sich zwei

Dekel, die sich abschrauben lassen, um den in der Flammenkammer angesammelten Ruß

herausschaffen zu koͤnnen. Von dem Windrohre der Blasebaͤlge

fuͤhrt um eine der Seiten des Ofens herum eine Roͤhre

M in die Flammenkammer, damit in diese Luft getrieben

werden kann, ohne durch den Ofen F stroͤmen zu

muͤssen. Das Verhaͤltniß dieser Roͤhre zu dem Ofen und der

Flammenkammer erhellt noch deutlicher aus Fig. 49, wo diese Theile

mit der Roͤhre M und der Windroͤhre der

Blasebaͤlge in einem horizontalen Durchschnitte abgebildet sind. N und O sind Haͤhne,

von denen ersterer an der Windroͤhre, lezterer dagegen an der Roͤhre

M angebracht ist; der Flaͤchenraum der

Muͤndung des lezteren soll nur den fuͤnften Theil des

Flaͤchenraumes des lezteren betragen. P ist ein

großes, cylindrisches, geschlossenes, eisernes Gefaͤß, welches man das

Waschgefaͤß nennen kann, und in welches die verbrannten Gase oder sonstigen

Producte von dem Ofen her uͤbergehen. In diesem Gefaͤße bemerkt man

eine eiserne. Platte Q, R, an deren unterer Seite ein in

einer Spirale gewundenes, nach Unten zu offenes, duͤnnes Eisenblech auf

solche Art befestigt ist, daß die Luft an dem aͤußersten Theile der Spirale

bei R eintreten kann, und durch die ganze Spirale

stroͤmen muß, um an den Mittelpunkt S zu

gelangen, und endlich daselbst durch eine in der Platte Q,

R angebrachte Oeffnung in den oberen Theil des Gefaͤßes P zu entweichen. Aus dem in Fig. 50 gegebenen

horizontalen Durchschnitte der Spirale T, T, T erhellt

noch deutlicher, wie die bei R eintretende Luft in

derselben circuliren muß. Quer durch das Waschgefaͤß P ist bei U, U ein feines Drahtgitter

gespannt, welches, um ihm mehr Festigkeit zu geben, auf durchloͤcherten

Kupferplatten ruht. V, W sind Haͤhne; X ist ein Trichter, der gleichfalls mit einem Hahne

ausgestattet ist. Y ist eine mit Armen versehene

Umruͤhrstange, die sich bei Z in einer

Stopfbuͤchse bewegt. Die verbrannten Duͤnste und Gase treten, nachdem

sie die Spirale T, T, und hierauf das Drahtgitter U durchstroͤmt haben, durch die Roͤhre a aus. b, c sind zwei

cylindrische kupferne Gefaͤße, welche mit kupfernen Gehaͤusen d, d, d umgeben sind, so daß zwischen ihnen und diesen

lezteren ein dampfdicht schließender leerer Raum bleibt, in welchen sich die

Dampfroͤhre f, f oͤffnet. An diesem

Gehaͤuse bemerkt man auch den zum Abflusse des verdichteten Wassers dienenden

Hahn g, und die Lufthaͤhne h, h. Das kupferne Gefaͤß c kann man

das Bleiweiß-, das Gefaͤß b dagegen das

Bleiglaͤttegefaͤß nennen. Am Boden des Gefaͤßes c befindet sich eine spiralfoͤrmig gewundene

kupferne Roͤhre i, i, i, welche man in Fig. 51 im

Grundrisse sieht, und die an dem einen Ende geschlossen, an dem anderen hingegen mit

der Roͤhre a verbunden ist. In diese

Spiralroͤhre ist eine große Anzahl kleiner Loͤcher gestochen, so daß

die in der Roͤhre a herbeigelangenden

Daͤmpfe und Gase in zahlreichen kleinen Stroͤmchen oder

Blaͤschen in das offene Gefaͤß c

entweichen. k, k, k ist eine mit Armen ausgestattete

Umruͤhrstange, welche sich in dem Gefaͤße c bewegt. l, m sind zwei kupferne Pumpen, welche mittelst der

Saugroͤhren n, o die Fluͤssigkeit aus den

Gefaͤßen c und b

aufsaugen, und dieselbe durch die Roͤhren p, q in

die Filtrirsaͤke r, s entleeren, die aus grobem

Leinentuche bestehen, und quer uͤber die hoͤlzernen Rahmen t, t, t gespannt sind.

Was nun die Art und Weise, auf welche man sich dieses Apparates zu bedienen hat,

betrifft, so tragen wir, nachdem wir den Dekel des Ofens F abgenommen, etwas angezuͤndetes Brennmaterial in denselben ein,

waͤhrend wir zugleich die Geblaͤse A in

Thaͤtigkeit sezen, und den Hahn N oͤffnen,

den Hahn O aber schließen. Hierauf fuͤllen wir

den Ofen mit bestem Anthracite oder mit Kohks; bituminoͤse Steinkohle muß,

wenn man sich ihrer ja bedienen will, vorher verkohkst werden. Wenn das Feuer frisch

brennt, so sezen wir den Dekel t auf, schrauben ihn

luftdicht nieder, und oͤffnen den Hahn O. Wir

warten, bevor wir uns des Gases bedienen, bis die Kohle in dem unteren Theile des

Ofens an und bei der Roͤhre G vollkommen in Brand

gerathen ist; denn dann wird der fluͤchtige Bestandtheil, der sich aus der

uͤber G im Ofen befindlichen Kohle entwikelt, vor

seinem Entweichen in die Flammenkammer H, I

groͤßtentheils zersezt werden, und auf einen hohen Grad erhizt in diese

Kammer gelangen, um daselbst mit einem neuen Antheile atmosphaͤrischer Luft

vermengt zu werden. Die durch die Roͤhre M von

den Geblaͤsen her der Flammenkammer zugefuͤhrte Luft muß mit der durch

den Ofen getriebenen Luftmenge im Verhaͤltnisse stehen, damit aller

Schwefelwasserstoff in schweflige Saͤure und Wasserdampf, das Kohlenoxydgas

in Kohlensaͤure, und jeder aus Kohlen- und Wasserstoff zusammengesezte

Stoff in Kohlensaͤure und Wasser verwandelt werde. Zugleich ist aber auch

sorgfaͤltig zu verhuͤten, daß nicht ein solcher Ueberschuß von

atmosphaͤrischer Luft durch die Roͤhre M

streiche, daß die Temperatur in der Flammenkammer unter jenen Grad sinke, bei

welchem sich das Schwefelwasserstoffgas oder irgend ein sonstiger fluͤchtiger

Stoff mit dem Sauerstoff der Luft verbindet. In das Waschgefaͤß P bringen wir, bevor noch das Drahtgitter U, U in dasselbe eingesezt oder der Dekel darauf

geschraubt worden, ein Gemisch aus gleichen Theilen kohlensaurem Natron, Kalk und

kohlensaurem Blei oder Bleiweiß, oder auch andere chemische Stoffe, welche die

Eigenschaft haben, den Schwefelwasserstoff und die schweflige Saͤure zu

absorbiren. Nach Eintragung des angegebenen Gemisches, welches wir seiner

Wohlfeilheit wegen fuͤr das Geeignetste halten, gießen wir durch den Trichter

X Wasser ein, bis dasselbe an den Hahn V und etwas uͤber die Platte Q, R empor reicht. Das Verhaͤltniß der Mischung

zur Wassermenge soll wie 10 zu 100 seyn. Die Gefaͤße b, c fuͤllen wir beinahe ganz mit destillirtem Wasser. Außerdem bringen wir in das

Gefaͤß b gegen 50 Pfd. Bleiglaͤtte, der

wir 20 Pfd. kaͤufliches salpetersaures Blei oder soviel hievon zusezen, daß

sein Gewicht beilaͤufig den sechzehnten Theil des Gewichtes des im

Gefaͤße enthaltenen Wassers betraͤgt. Nachdem diese Vorbereitungen

getroffen, lassen wir durch die Roͤhre f Dampf in

die Gehaͤuse treten, um dadurch die in den Gefaͤßen b, c befindliche Fluͤssigkeit zum Sieden zu

bringen. Hierauf sezen wir den Umruͤhrer k, k, k

in Bewegung, indem wir eine von einer Trommel herlaufende Schnur uͤber eine

an der Stange des Umruͤhrers angebrachte, in der Zeichnung aber weggelassene

Rolle schlingen. Die Kolbenstangen der Pumpen l, m

befestigen wir einzeln an zweien an einer Welle befindlichen Kurbeln, welche 13

Umgaͤnge in der Minute vollbringen. Die Pumpe m

zieht hiedurch die Fluͤssigkeit aus dem Gefaͤße b, c, um sie auf das Filter s zu entleeren,

durch welches sie in das offene Gefaͤß c fließt.

Die Pumpe l dagegen zieht die Fluͤssigkeit und

nothwendig mit dieser auch etwas Bleiweiß aus dem Gefaͤße c, um sie auf das Filter r

zu bringen, durch das sie in das offene Gefaͤß b

abfließt. Die von den Blasebaͤlgen eingesogene Luft stroͤmt, wie

hieraus erhellt, zum Theile durch den Ofen und zum Theile durch die Flammenkammer,

hierauf durch die Waschkammer und aus dieser durch die Roͤhre a in das Schlangenrohr i, i,

i, aus dessen Loͤchern sie als kohlensaures Gas in Verbindung mit

einigen anderen Bestandtheilen der Luft und der von dieser aufgenommenen Gase

ausstroͤmt, um in zahllosen Blaͤschen in der in dem Gefaͤße c enthaltenen Fluͤssigkeit emporzusteigen. Wenn

der Apparat auf solche Art in Gang gesezt worden, so wird sich das mit dem Wasser

aus dem Gefaͤße r ausgepumpte Bleiweiß auf dem

Filter r ansammeln, waͤhrend die

Fluͤssigkeit in das Gefaͤß b

ablaͤuft. Zugleich wird sich auf dem Filter s

eine kleine Menge Bleiglaͤtte und Unreinigkeiten ablagern. Das Bleiweißfilter

r wird, so oft es voll geworden, gegen ein anderes

ausgetauscht, und eben so wird auch das Filter s gegen

ein neues ausgetauscht, so oft sich dessen Poren durch Bleiglaͤtte oder

Unreinigkeiten verlegt haben. Der Ofen F muß, wenn er

ununterbrochen arbeitet, binnen 24 Stunden dreimal mit Brennstoff gefuͤllt

werden. Der in dem Waschgefaͤße befindliche Umruͤhrer wird mittelst

einer an der Spindel Y angebrachten, in der Zeichnung

nicht ersichtlichen Rolle langsam umgetrieben. Von Zeit zu Zeit muß in das

Gefaͤß b frische Bleiglaͤtte eingetragen

werden, und man hat sorgfaͤltig darauf zu achten, daß die Bleiglaͤtte

nie zu wenig werde, und sich auch nie dermaßen ansammle, daß sie die Bewegung des

Umruͤhrers k, k, k stoͤrt. Ebenso muß von

Zeit zu Zeit durch den Trichter X in das

Waschgefaͤß P Wasser nachgefuͤllt werden,

damit die

Fluͤssigkeit in diesem Gefaͤße nie unter den Hahn V sinke. Wenn der Apparat laͤngere Zeit

gearbeitet hat, muß man die in dem Gefaͤße P

angesammelten Stoffe bei dem Hahne W herausschaffen, und

dafuͤr frisches Wasser und eine frische Portion des angegebenen Gemenges

eintragen. Gut ist es, von Zeit zu Zeit die in den Gefaͤßen b, c befindliche Fluͤssigkeit zu pruͤfen,

um zu erfahren, ob sie nicht durch Verlust, Aussikern oder eine andere Veranlassung

zu schwach und zu arm an salpetersaurem Blei geworden. Sie hat die gehoͤrige

Staͤrke, wenn eine aus dem Gefaͤße b bei

der Siedhize genommene Probe beim Abkuͤhlen basisches salpetersaures Blei

krystallisiren oder niederfallen laͤßt. Zeigten sich keine Krystalle, so

waͤre dieß ein Beweis, daß die Fluͤssigkeit aus irgend einem Grunde zu

schwach geworden, und daß ihr eine frische Portion salpetersaures Blei zugesezt

werden muß. Probirt man die Fluͤssigkeit nach diesem Verfahren, bald nachdem

die Gefaͤße b, c frisch gefuͤllt worden,

so wird man durch eine Vergleichung leicht entnehmen, ob die Fluͤssigkeit die

gehoͤrige Staͤrke hat.

Nachdem wir hiemit den Apparat beschrieben, dessen wir uns bedienen, um nach unserer

Methode kohlensaures Blei oder Bleiweiß zu erzeugen, wollen wir nun auch jenen

Apparat angeben, in welchem dem Fabricate die fuͤr den Handelszwek

geeignetste Form gegeben werden kann, und durch den zugleich auch aller merkliche

Verlust an salpetersaurem Blei, welches sonst mit dem von dem Filter r genommenen Bleiweiße entfernt wird, zu

verhuͤten ist. Man sieht in Fig. 52 ein Gestell A, A, in welchem man einen vierekigen, oben offenen Trog

B, B, B, B bemerkt, uͤber dessen Boden der

Quere nach zum Behufe des Filtrirens ein grobes Leinentuch gespannt ist. Wenn dieser

Trog bis zu C hinauf mit dem Inhalte des oben

erwaͤhnten Filters r gefuͤllt worden, so

gießen wir reines Wasser darauf, um aus dem Bleiweiße alles ihm anhaͤngende

salpetersaure Blei wegzuwaschen. Dieses Auswaschen wiederholen wir so lange, bis die

vom Filter abtropfende Fluͤssigkeit durch Zusaz einer Aufloͤsung von

kohlensaurem Natron nicht laͤnger mehr weißlich oder milchig gefaͤllt

wird. Die Waschwasser sammeln wir in einem Bottiche D, D,

D, aus dem sie von Zeit zu Zeit wieder in das bei Fig. 48 beschriebene

Gefaͤß c zuruͤkgebracht werden. Es geht

demnach nichts von dem salpetersauren Bleie verloren, und zugleich wird auch das in

den Gefaͤßen b, c verduͤnstende Wasser

wieder ersezt. Das ausgewaschene Bleiweiß schaffen wir aus dem Gefaͤße B, B in den Kuͤbel E,

E, Fig.

53, den wir den Maischkuͤbel nennen. In diesem Kuͤbel

bemerkt man eine stehende Spindel oder Stange F, F aus

Stukmetall, an der sich die Arme G, G befinden. Diese

Arme haben eine etwas schraͤge Stellung, damit sie bei ihrem Umlaufen das Bleiweiß

gegen den Boden hin zu draͤngen suchen. Auf diese Weise werden die

Bleiweißtheilchen einander angenaͤhert, waͤhrend das Wasser durch den

durchloͤcherten, mit einem Filtrirtuche bedekten Boden H, H abfließt, sich in dem Raume H, E

ansammelt, und aus diesem, wenn es noͤthig ist, bei dem Hahne I abgelassen werden kann. Diese Behandlung des

Bleiweißes, die wir das Maischen nennen, hat so lange anzudauern, als noch Wasser

von demselben abtropft. Ist dieß beendigt, so lassen wir das Bleiweiß durch die

Rinne K in den Trichter L

der horizontalen Muͤhle, Fig. 54, laufen, wo es

dann endlich gemahlen in den Behaͤlter M gelangt.

Will man sich seiner unmittelbar darauf bedienen, so kann man einen Theil des noch

in ihm zuruͤkgebliebenen Wassers durch Auspressen entfernen, und es dann aus

eine der in den Bleiweißfabriken uͤblichen Methoden troknen.

Als unsere Erfindung erklaͤren wir: 1) das beschriebene Waschen und Reinigen

der durch Verbrennung von Anthracit oder Kohks erzeugten Duͤnste und Gase, um

auf solche Art ohne allen Nachtheil fuͤr die Farbe und Guͤte des

Bleiweißes durch Anwendung der genannten wohlfeilen Brennstoffe anstatt der

Holzkohle, Bleiweiß zu fabriciren. 2) die Fabrication von Bleiweiß aus basischem

salpetersaurem Blei. 3) endlich die Fabrication von Bleiweiß durch Vermengung von

Bleiglaͤtte mit salpetersaurem Blei unter Anwendung der Siedhize (obschon mit

minderem Vortheile auch ein niedrigerer Hizgrad angewendet werden kann); und durch

Verbindung dieses Gemisches mit kohlensaurem Gase, wobei immer wieder dasselbe

salpetersaure Blei in Anwendung kommt, waͤhrend von der Bleiglaͤtte

von Zeit zu Zeit frisch nachgetragen wird.

Tafeln