| Titel: | Verbesserungen an den zur Locomotion auf Eisenbahnen und Straßen dienenden und auch zu anderen Zweken anwendbaren Maschinen, worauf sich George Ryder Peppercorne, von Vauxhall in der Grafschaft Lambeth, am 31. Januar 1838 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 71, Jahrgang 1839, Nr. XXII., S. 106 |

| Download: | XML |

XXII.

Verbesserungen an den zur Locomotion auf

Eisenbahnen und Straßen dienenden und auch zu anderen Zweken anwendbaren Maschinen,

worauf sich George Ryder

Peppercorne, von Vauxhall in der Grafschaft

Lambeth, am 31. Januar 1838 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Nov. 1838, S.

82.

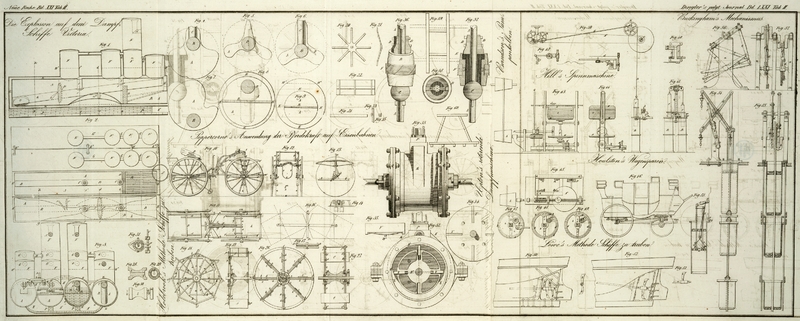

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Peppercorne's Anwendungsweise der Pferdekraft zur Locomotion auf

Eisenbahnen etc.

Das gegenwaͤrtiger Erfindung zu Grunde liegende Princip beruht auf der

Umwandlung der aͤußeren oder indirecten Bewegung, die beim

gewoͤhnlichen Ziehen der Wagen durch vierfuͤßige Thiere stattfindet,

in eine mehr directe oder primaͤre Bewegung, wodurch das Thier in Stand

gesezt ist, seine Kraft oͤkonomischer, sicherer und mit groͤßerer

Geschwindigkeit in Anwendung zu bringen. Es ist bekannt, daß bei dem

gewoͤhnlichen Zuge ein großer Theil der Muskelkraft der Pferde lediglich auf

Fortschaffung des eigenen Gewichtes verwendet wird; und daß uͤber eine

gewisse Geschwindigkeit hinaus das Bewegungsmoment, welches der Wagen bei derselben

erlangt, da das Pferd dessen nicht mittheilhaftig wird, in Kuͤrze

aufhoͤrt, so daß das Pferd seine Kraft bei einer geringeren Geschwindigkeit

ausuͤbt, wodurch ein Theil seiner Muskelkraft auf Fortschaffung der eigenen

Schwere und ein anderer Theil auf Schleifung des Gewichtes des Wagens verwendet

wird.

Meine Erfindung, sagt der Patenttraͤger, beruht demnach auf der Anwendung

einer Maschinerie, vermittelst welcher vierfuͤßige, zur Locomotion geeignete

Thiere, so von einem auf Raͤdern ruhenden Wagen oder Gestelle getragen

werden, daß das Gewicht des Thieres ganz oder zum Theile auf gewisse Federn, Gurten

und Baͤnder faͤllt. Dieses Gestell, welches mit dem eigentlichen Wagen

in Verbindung steht, wird, welches Bewegungsmoment auch erlangt wird, in Verbindung

mit dem Gewichte des Pferdes sowohl als des Wagens dem Geseze der beschleunigten

Bewegung folgen. Die Bewegung beim Zuge, welche von Natur aus eine unterbrochene ist, wird

hiedurch in eine Bewegung umgewandelt, welche, da sie fortwaͤhrend und direct

an den Wagen fortgepflanzt wird, diesen zu einer primaͤren Locomotivmaschine

macht. Noch besser wird die Bewegung, welche stattfindet, vielleicht bezeichnet,

wenn man sagt, daß bei dem gewoͤhnlichen Zuge die Pferdekraft keine

Ansammlung zulaͤßt, waͤhrend der neuen Erfindung gemaͤß der

durchschnittliche Kraftaufwand des Pferdes fuͤr constante Zugaben zu dem

hoͤchsten Bewegungsmomente aufgespeichert wird.

Fig. 10 ist

eine seitliche Ansicht oder ein Aufriß des gesammten Fuhrwerkes, welches in Fig. 11 in

einem Grundrisse dargestellt ist. A ist das Gestell

fuͤr das Pferd, und B der eigentliche Wagen, der

hier die Gestalt eines Phaetons hat, und bei C durch ein

senkrechtes Gefuͤge mit dem Gestelle A verbunden

ist. a, a, a ist eine uͤber den Ruͤken des

Pferdes laufende Achse, welche fest in die beiden Bloͤke b, b, die bei c, c an die

unteren Deichseln oder Gabeln geschirrt sind, eingeschraubt oder eingelassen ist.

Diese Achse schiebt sich frei in dem gebogenen Theile der Achsenarme c, c, die, wie aus der Fronteansicht Fig. 12 zu ersehen, von

der Achse a, a, a ganz unabhaͤngig sind. Die

Gabeldeichseln oder der Rahmen h, h wird von den beiden

Federn d, d, die fest in das Lager der Achsenarme

eingelassen sind, getragen. e, e ist eine

Suspensions-Federstange, welche sich frei an a, a

schiebt. Die Federn f, f, welche aus Holz oder aus

Metall bestehen, sind durch einen Strik, eine Kette, ein Leder, ein Band oder auch

durch Metallstaͤbe mit der Sattelstange g, g

verbunden, welche sich gleich der Stange e, e frei an

a, a schiebt. Die Theile k,

k dieser Sattelstange sind so abgedreht, daß sie in entsprechende, in die

Arme g, g gebohrte Dillen einpassen, und frei darin

umlaufen, zugleich aber auch durch die beiden Zapfen m,

m fest gestellt werden koͤnnen. Diese beiden Zapfen spielen in zwei

Spalten, die in die Arme g, g geschnitten sind, wie dieß

aus dem in Fig.

18 abgebildeten Durchschnitte eines solchen Armes erhellt. Die Spalte

laͤuft durch den vierten Theil des Umfanges oder durch irgend einen andern,

weniger als den sechsten Theil eines Kreises betragenden Theil. Wie man

spaͤter sehen wird, gestattet diese Spalte dem Pferde, welches durch den

Sattel n, n mit k, k, k in

Verbindung steht, seine Schenkel zum Behufe des Anhaltens des Wagens

niederzudruͤken. Der Sattel n, n, den man in Fig. 14 von

der Seite abgebildet sieht, ist bei n, n durch Zapfen,

welche durch Zapfenloͤcher des eisernen Sattelbaumes gehen, verbunden.

In Fig. 10

sind p, p ein, zwei oder mehrere gebogene, zwischen h und a befindliche

Traͤger, welche ich die oberen Gabeln oder Deichseln nenne, obschon sie, wenn sie aus

einem elastischen Holze gearbeitet sind, die Stelle von Federn, die nach

Aufwaͤrts wirken, vertreten. In lezterem Falle seze ich sie vorzugsweise aus

zwei oder mehreren Streifen nach Art der Metallfedern zusammen, und zwar so, daß der

eine Streifen sich auf dem anderen durch Baͤnder oder Klammern, die an diesem

fixirt sind, schiebt. q, q ist eine Stange, anderen

beiden Enden der lederne, uͤber die Achse a, a

laufende Riemen befestigt ist, waͤhrend an ihren anderen Enden die

Federstange e, e festgemacht ist. Um den mittleren Theil

dieser Stange q ist ein ledernes Band gefuͤhrt,

welches an einem der mittleren Theile der oberen Gabeln befestigt ist, und nachdem

es bis an die Kurbel t, t fortgefuͤhrt worden,

auf dessen Achse oder Walze aufgewunden wird, damit, wie in Fig. 10 angedeutet ist,

mit einem Hebel darauf gewirkt werden kann.

Man kann sich uͤbrigens auch einer anderen Vorrichtung als der hier

beschriebenen bedienen, da die Aufgabe lediglich darin besteht, das Pferd durch die

Federstange e, e emporzuheben. In einigen Faͤllen

kann man die Federstange e, e sowohl als auch die Federn

f, f weglassen, und dafuͤr die zur Feder

gemachte Stange q, q direct mit der Sattelstange

verbinden. Bei r sind durch einen Bolzen mit den

Traͤgern p, p zwei Eisenplatten vereinigt, in

denen die Welle oder Achse der Kurbel ruht, und welche die eine Haͤlfte des

senkrechten, zur Verbindung der beiden Wagengestelle dienenden Gefuͤges

bildet. Als Bindungsbolzen dieses Gefuͤges dient eine senkrechte Stange C, die an ihrem oberen Ende mit einer Querstange, an der

die Zuͤgel angebracht werden koͤnnen, ausgestattet ist. An ihrem

entgegengesezten, unter dem Wagen befindlichen Ende hingegen ist ein Rad angebracht,

um welches auf die aus dem Grundrisse, Fig. 11, ersichtliche

Weise ein Strik oder eine Kette geschlungen ist, welche bei v, v festgemacht wird. Diese Vorrichtung dient zur Fuͤhrung oder

Wendung des verbundenen Wagens. w ist ein

Querstuͤk, welches zum Behufe des Einspannens des Pferdes durch Ausziehen der

Zapfen beseitigt werden kann. Ich muß hier bemerken, daß ich mich an keine bestimmte

Methode, den Wagen zu wenden, binde; daß ich aber der von mir beschriebenen vor

allen den Vorzug gebe. Die gebogenen Traͤger p, p

lassen sich an dem Wagen B fixiren, wo sie dann wie an

den gewoͤhnlichen vierraͤderigen Wagen oben auf der oberen Achse a, a, a traversiren.

Eine andere Methode, deren ich mich in Verbindung mit dem senkrechten Gefuͤge

bei C zu diesem Zweke bediene, ist aus dem Grundrisse

Fig. 16

zu ersehen, wo A eine Stange ist, welche ich einen

doppelten traversirenden Baum oder eine solche Langwied nenne. Dieser Baum, der auf den

Mittelpunkten beider Achsen ruht, ist mit seinen beiden Enden nicht fixirt, sondern

jede der Achsen kann sich in der durch punktirte Linien angedeuteten Art in zwei

durch den Baum geschnittenen Spalten bewegen. Die durch diese Spalten gestekten

Verbindungsbolzen sind an den Achsen fixirt. Quer mit diesem Baume ist eine Stange

B, B, die man in Fig. 17 im Durchschnitte

sieht, befestigt, und unter ihr befindet sich ein Eisenstab, an dem sich der Kopf

des Bindungsbolzens des Gefuͤges C hin und her

bewegt. Wenn der Wagen gewendet wird, so geschieht dieß auf die durch punktirte

Linien angedeutete Art, indem sich das Gefuͤge C

nach B bewegt, waͤhrend sich die Radachsen in den

Spalten des Baumes gegen einander bewegen. Die Anwendung dieser Art von Baum nehme

ich im Allgemeinen an allen Wagen als mein ausschließliches Recht in Anspruch.

Ich gab der Achse a, a, a den Namen der oberen, weil man

in Fig. 10

durch punktirte Linien unter ihr auch die Anwendung einer unteren Achse, deren ich

mich da, wo groͤßere Staͤrke erforderlich ist, oder wo mehr dann ein

Pferd vorgespannt werden soll, bediene, angedeutet sieht. Die Anwendung dieser

Vorrichtung erhellt auch aus Fig. 12, wo der gebogene

Achsenarm c, c ebenso nach Unten angebracht ist, wie

sonst nach Oben, jedoch ohne Federn und Gabeln. Diese untere Achse schiebt sich

gleich der oberen in Loͤchern. Ihr Ausweichen aus den Tragebloͤken ist

durch vier Zapfen, welche der Quere nach in ihnen fixirt sind, verhindert. An diesen

Zapfen sind Ketten oder leichte Stangen angebracht, deren Richtung durch die

punktirte Linie, welche zu beiden Seiten der Gabeln h, h

bis an die Federstange e, e hinauf gefuͤhrt sind,

angedeutet ist. Wird leztere herabgesenkt, so laͤßt sie die untere Achse auf

den Boden fallen, damit das Pferd in die Gabel ein- und aus ihr austreten

kann; wird sie hingegen gehoben, so hebt sie die untere Achse vom Boden empor, so

daß sie nicht mehr unter die Fuͤße der Pferde gerathen kann. Aus allem bisher

Gesagten geht hervor, daß, um diese Art von Fuhrwerk als Locomotive fuͤr

Eisenbahnen benuzen zu koͤnnen, man nur fuͤr gehoͤrige

Raͤder, die keiner besonderen Beschreibung beduͤrfen, zu sorgen hat.

Auch erhellt, daß die Gefuͤge fuͤr Eisenbahnen nicht

unumgaͤnglich nothwendig sind.

Eine weitere Erfindung von mir besteht in einer Bremse oder in einem Hemmschuhe, den

man in Fig.

10 und 11 abgebildet sieht, und den der Kutscher in Anwendung bringen kann, ohne

sich von seinem Size wegbewegen zu muͤssen. x, x

sind naͤmlich zwei hoͤlzerne oder metallene Federn, die quer

uͤber der Achse oder am Boden des Wagens befestigt und bei y mit einer Stange verbunden sind, von der aus bis auf ungefaͤhr

12 Zoll vom Boden die beiden Stangen y, z frei

herabhaͤngen. Diese Stangen sind abermals durch eine Stange, welche die Achse

des Hemmschuhes bildet, mit zwei kleinen Raͤdern z verbunden, die aus Holz gearbeitet und mit eisernen Reifen beschlagen

oder auch anders zusammengesezt seyn koͤnnen. Am besten ist es, wenn ein

Theil des Umfanges dieser Raͤder so zugeschnitten ist, daß er dem Umfange des

Wagenrades entspricht. Von der Achse dieser kleinen Raͤder laͤuft ein

Strik oder eine Kette uͤber eine lose Rolle, welche an der Hauptachse oder in

deren Nachbarschaft an einem anderen Theile des Wagens angebracht ist, nach

Aufwaͤrts, wo sie mittelst einer kleinen Kurbel, deren Spindel durch den

Kutscherbok laͤuft, und deren Wirkung an der anderen Seite ebendieselbe ist,

von dem Kuscher gehandhabt wird. Durch die Bewegung der Kurbel wird der Hemmschuh,

welcher aus den beschriebenen kleinen Raͤdern besteht, gegen den Umfang der

Wagenraͤder angezogen. Ist eine groͤßere Reibung erforderlich, so wird

durch Anspannen des Strikes die Centrifugalkraft des Hauptrades die Bremse anziehen,

indem die Federn zwischen den Umfang des großen Rades und die Straße gebogen werden.

Die Wirkung der Federn ist durch eine an dem Kasten des Wagens fixirte Kette in

einem gewissen Grade beschraͤnkt. Ich nehme die Anwendung dieses Hemmschuhes

an allen Arten von Raͤderfuhrwerken in Anspruch; bemerke aber, daß die Federn

x, x in einigen Faͤllen durch zwei an der

Hauptachse umlaufende Hebel ersezt werden koͤnnen. In diesem Falle muß der

Hemmschuh aufgezogen und herabgelassen werden, waͤhrend bei Anwendung der

Federn eine dieser Bewegungen erspart wird.

Eine Methode, nach welcher meine Anwendungsweise der Pferdekraft auch auf fixirte

oder stehende Maschinen benuzt werden kann, erhellt aus Fig. 15. Da die Art der

Aufhaͤngung etc. bereits fruͤher beschrieben worden, so genuͤgt

es hier zu bemerken, daß ich die Auf- und Niederbewegung, welche die Federn

den Pferden mittheilen, hier in eine rotirende verwandle, indem ich die Sattelstange

mit einer Kurbelbewegung in Verbindung bringe. Die Kurbel, die ich als meine

Erfindung in Anspruch nehme, und deren ich mich zuweilen bediene, hat folgende

Eigenthuͤmlichkeit. Der Hebel d, d, welcher mit

der Welle c die Kurbel bildet, ist naͤmlich nicht

an dieser Welle fixirt, sondern gleitet frei an ihr, und zwar entweder mittelst

eines unter rechten Winkeln durch die Welle des Flugrades gebohrten Loches, oder

mittelst einer in dem Hebel d, d selbst angebrachten

Spalte, in der die Welle c hin und her gleitet. In

leztere sind zu diesem Zweke Fugen geschnitten. Aus der Abbildung erhellen beide

Methoden. Ich nenne diese Kurbel eine Centrifugalkurbel, weil die Hebellaͤnge

nach der zu

vollbringenden Arbeit oder nach dem Kraftaufwande wechselt: eine Anordnung, die

besonders bei der beschriebenen Anwendung der Pferde, deren Gang ein

unregelmaͤßiger ist, von Nuzen ist. Um die Pferde in Bewegung zu bringen,

bediene ich mich einer beweglichen Platform, welche ich, da man eine solche schon

fruͤher oͤfter benuzte, nicht zu beschreiben brauche.

Bemerken muß ich, daß in Fig. 10 die oberen Gabeln

p, p durch ein ledernes Band, welches uͤber

und unter der oberen Achse a, a, a weggefuͤhrt

und bis zu den Gabeln p, p herab fortgesezt ist, an

dieser Achse befestige. Ich habe in der Beschreibung auch zwei Cfoͤrmige Federn umgangen, die zwar nicht

unumgaͤnglich noͤthig sind, die aber, wenn man sich ihrer bedient, die

oberen Gabeln p, p zu tragen und deren

Elasticitaͤt zu erhoͤhen haben. Biegung ist diesen Gabeln durch

Spalten gestattet, welche in die Eisenplatten der Kurbel bei r geschnitten sind.

Wenn zwei Pferde neben einander gespannt werden sollen, so bedarf es hiezu keiner

Abaͤnderung. Sie koͤnnen naͤmlich beide entweder gleichzeitig

oder einzeln gehoben werden. Am Besten finde ich es uͤbrigens, hier den

Mittelpunkt der Achse durch eine aufrechte Stuͤze, welche von einer zwischen

den beiden Pferden angebrachten Huͤlfsdeichsel aufsteigt, zu

unterstuͤzen. In einigen Faͤllen spanne ich vor den

Raͤderpferden auch noch ein oder zwei andere Pferde an, wo ich mich dann der

gewoͤhnlichen Wagscheite und Straͤnge bediene. Diese Methode findet

jedoch keine Anwendung auf Eisenbahnen, weil an diesen jedes Pferd

unterstuͤzt werden muß, damit es mit der Geschwindigkeit des Wagens

fortbewegt werden kann. Sollte man uͤbrigens durchaus Pferde vorspannen

wollen, so lasse ich die oberen Gabeln uͤber die Achsenstange a, a so weit hinausreichen, daß das vordere Pferd in

einem eisernen Gestelle getragen oder aufgehaͤngt wird, welches jenem des

Raͤderpferdes aͤhnlich, aber durch einen centralen Bolzen, der eine

freie Bewegung in der Runde zulaͤßt, mit der oberen Welle verbunden ist. Die

unteren Enden sind wie gewoͤhnlich durch Straͤnge mit einem Wagscheite

zu verbinden. Das vordere Pferd muß einen ebensolchen Sattel bekommen, wie das

hintere, und auch ebenso mit diesem Sattel verbunden werden.

Es ist offenbar, daß manche der von mir beschriebenen Theile unter gewissen

Umstaͤnden abgeaͤndert werden koͤnnen. Ich nehme deßhalb auch

im Allgemeinen eine Aufhaͤngung oder Unterstuͤzung aller

vierfuͤßigen Thiere, gemaͤß welcher dieselben ihre Kraft auf

vortheilhaftere Weise als bei der gewoͤhnlichen Art zu ziehen zu benuzen im

Stande sind, als meine Erfindung in Anspruch. Ich behalte mir vor, dieses Princip an

Wagen aller Art, sie moͤgen zum Vergnuͤgen oder Luxus, fuͤr die

Landwirthschaft oder Industrie, oder fuͤr das Militaͤr und die

Artillerie bestimmt seyn, in Anwendung zu bringen.

Tafeln