| Titel: | Beschreibung einer Schleifmaschine für eiserne Scheiben und Trommeln; von Hrn. James Whitelaw. |

| Fundstelle: | Band 71, Jahrgang 1839, Nr. LVII., S. 304 |

| Download: | XML |

LVII.

Beschreibung einer Schleifmaschine fuͤr

eiserne Scheiben und Trommeln; von Hrn. James Whitelaw.

Aus dem Edinburgh New philosophical Journal. Okt. 1838, S.

335.

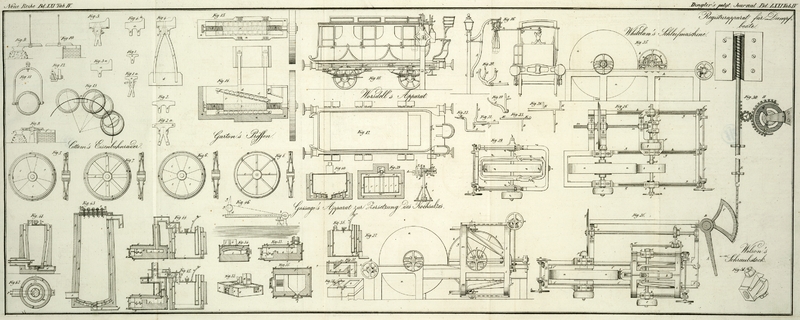

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Whitelaw's Schleifmaschine fuͤr eiserne Scheiben und

Trommeln.

Ich habe meine Aufmerksamkeit vorzuͤglich auf die Anwendung des Schleifsteins

bei Drehebaͤnken gerichtet, und bin uͤberzeugt, daß mit Huͤlfe

desselben manche Arbeiten eben so schnell und genau als durch das Abdrehen

ausgefuͤhrt werden koͤnnen, und die Anwendung desselben noch einer

viel groͤßeren Ausdehnung faͤhig ist. Ich theile daher in

gegenwaͤrtigem Aufsaze zuerst eine Beschreibung der Maschine mit, welche ich

ausdachte, um eiserne Scheiben oder Trommeln genau

cylindrisch zu schleifen, und die auch seit achtzehn Monaten viel in

Gebrauch war; dann will ich noch das Princip einer anderen Maschine

anfuͤhren, durch welche die Trommeln kugelfoͤrmig geschliffen werden

sollen, die aber noch nicht angewandt worden ist.

Fig. 25

stellt eine Seitenansicht und Fig. 26 die obere Ansicht

einer Schleifmaschine fuͤr vollkommen cylindrische Oberflaͤchen dar.

Gleiche Buchstaben bezeichnen in beiden Figuren gleiche Theile; a, a ist der Schleifstein und b,

b die zu schleifende Scheibe oder Trommel. Die Trommel b, b ist auf dem Dorn c, c

befestigt, welcher an dem einen Ende mit der Spindel d,

d verbunden ist, mit dem anderen aber in dem verstellbaren Zapfenlager e ruht. Der Schleifstein macht 180 und die Scheibe 130

Umdrehungen in der Minute; beide drehen sich nach derselben Richtung um, damit die

sich beruͤhrenden Theile mit einer Geschwindigkeit sich uͤber einander

reiben, welche gleich der Summe ihrer Umfangsgeschwindigkeiten ist. Die Welle, f, f, f bewegt mittelst der auf ihr befestigten

Winkelraͤder die Schraubenspindeln gg, gg, gg, welche

mit den Lagern in Verbindung sind, in denen die Spindel d,

d und der Dorn e, e arbeiten. Da die Lager auf

den Schienen h, h, h gleiten, welche einen Theil des

Gestelles der Maschine bilden, und da alle mit g, g

bezeichneten Schrauben dieselbe Gangweite haben, so werden die Spindel und der Dorn

gleichzeitig sowohl von dem Schleifstein weg als gegen denselben gefuͤhrt und

bleiben immer parallel mit seiner Welle, wenn die Kurbel oder das Rad v in Bewegung gesezt wird. Auf dem Ende der

Schleifsteinwelle befindet sich ein Winkelradgetriebe i,

welches das Rad k, k auf der Welle I umdreht. Die Welle l ist

hohl, um die Achse m, m aufzunehmen, welche in ihrer

ganzen Laͤnge vollkommen parallel abgedreht ist, so daß sie leicht durch die

Welle l gleitet. In die Welle I ist eine Feder befestigt, welche in eine Nuth laͤngs der Achse

m, m hineinragt, so daß die Achse m eine drehende Bewegung durch die Welle I erhaͤlt. Auf dem Ende der Achse m, m ist ein kleiner Krummzapfen n befestigt, welcher wegen seiner senkrechten Lage aus den Zeichnungen

nicht deutlich ersichtlich ist. Der aufgebogene Krummzapfenarm ist von einem

Messingfutter umschlossen, welches in einem senkrechten Einschnitte der Leitung o, o geht. Da zwei Ansaͤze an dem Theile o, o in Furchen in der Spindel d,

d ragen, so werden, wenn sich der Schleifstein umdreht, die Spindel d, d und der Dorn c, c sich

nach der Richtung ihrer Achse hin- und herbewegen, einmal in der einen und

dann in der anderen Richtung, so daß sie ein Ende der Scheibe b, b einmal bei jeder halben Umdrehung der Krummzapfenwelle, wieder auf

eine andere Seite des Steins bringen; auf diese Art bleiben die Scheibe und der

Stein, waͤhrend sie sich abnuzen, vollkommen cylindrisch. Es ist klar, daß

der Dorn und die Spindel keine Vorragungen haben, sondern an den Theilen, welche in

den Lagern gleiten und sich drehen, vollkommen cylindrisch abgedreht seyn

muͤssen. Das Gestell p, p, welches die

Krummzapfenwelle traͤgt, ist auf den beiden Fuͤhrungslagern fuͤr die Spindel

d, d aufgeschraubt, und folgt ihnen daher, wenn sie

von dem Schleifstein weg oder gegen denselben bewegt werden. Die Riemenscheibe q, welche die Spindel d, d

treibt, ist mit derselben auf aͤhnliche Art verbunden, wie die Welle m, m mit der Achse l, und

der aus dem Grundriß ersichtliche Theil des Gestelles p,

p erhaͤlt sie immer in ihrer gehoͤrigen Lage. Der Stab r, r dient dazu, den Theil o,

o zu leiten und seine Nuth immer in senkrechter Richtung zu erhalten. S ist die den Schleifstein treibende Riemenscheibe.

Die beschriebene Maschine schleift 15 Scheiben von 18 Zoll Durchmesser und 5 Zoll

Breite in 10 Stunden, was bei ihrer sehr maͤßigen Geschwindigkeit eine

bedeutende Leistung ist. Ein ganz gerad gerichtetes Stahllineal legt sich an die

geschliffene Flaͤche einer Scheibe (parallel mit deren Achse) genau ohne

einen Zwischenraum zu lassen, an. Nachdem eine Scheibe abgeschliffen ist, zieht man

sie von dem Stein zuruͤk, laͤßt sie jedoch noch immer umlaufen und

druͤkt dann ein Stuͤk Holz mit etwas Schmirgel und Oehl an sie an,

wodurch sie eine schoͤne Politur erhaͤlt. Eine Schleifmaschine

fuͤr Scheiben kommt bei weitem nicht so hoch zu stehen, wie eine Drehebank,

leistet uͤberdies mehr als diese und in demselben Grade der Vollendung wie

jede selbstwirkende Drehebank; dazu kommt noch, daß wenn das Eisen hart ist, was

besonders bei duͤnnen Scheiben haͤufig vorkommt, eine Drehebank nichts

nuzt, waͤhrend dieß bei der Schleifmaschine keinen Unterschied macht. Mit

einer Schleifmaschine koͤnnen auch viel schwaͤchere Scheiben

bearbeitet werden, als mit der Drehebank, wodurch sich eine Metallersparniß

ergibt.

Der umgebogene Krummzapfenarm ist gabelfoͤrmig hergestellt und der mit der

Achse parallel liegende Bolzen verstellbar mit einer Preßschraube eingeschraubt;

dadurch entsteht ein doppelter Vortheil; zunaͤchst naͤmlich kann

dieser Bolzen ganz entfernt und somit die Spindel von jeder periodischen

Laͤngenbewegung befreit werden; es wird dieß dann erfordert, wenn die

Endflaͤchen der Scheiben durch die Seitenflaͤchen des Schleifsteins

bearbeitet werden sollen, in welchem Falle man durch die Stellvorrichtung der

Spindel d die gehoͤrige Lage gibt, die Scheibe an

den Stein von der einen oder anderen Seite anschiebt und auf dem Leitstabe r eine Preßschraube in Thaͤtigkeit bringt, welche

durch den gleitenden Theil o sowohl d als b so bewegt, daß b bei dem erforderlichen Druke in Beruͤhrung mit

a erhalten wird. Außerdem gestattet eine solche

Einrichtung des Krummzapfens aber auch noch, daß der Bolzen so gestellt wird, daß er

gerade die erforderliche Seitenbewegung von d und l hervorbringt, welche namentlich von den Dimensionen

der zu bearbeitenden Stuͤke abhaͤngt. – Eine Maschine zur

Bearbeitung breiterer Trommeln muß im Gestelle weiter gemacht seyn als die

abgebildete, damit sich Trommel und Schleifstein im gehoͤrigen

Spielraͤume von einander verschieben koͤnnen, und damit auch die

Endflaͤchen einer Trommel die gehoͤrige Bearbeitung erfahren

koͤnnen, falls ihnen dieselbe, was freilich einfacher waͤre, noch

nicht gegeben wurde, als sie zur Ausbohrung des Achsenloches auf der Drehebank

centrirt und eingespannt war. Wenn eine Scheibe auf der Maschine vollendet ist und

herausgenommen, oder wenn eine rohe Scheibe in die Maschine gebracht werden soll,

schlaͤgt man den Keil t heraus und zieht den Dorn

c, c mittelst des Handgriffs u zuruͤk, nachdem man den Schluͤssel, welcher die Scheibe

auf dem Dorn haͤlt, losgemacht hat. Jedes der Fuͤhrungsstuͤke,

worin sich die Spindel d, d und der Dorn c, c dreht, kann leicht weggenommen und durch ein

breiteres oder schmaͤleres ersezt werden, je nachdem es das zu bearbeitende

Stuͤk erheischt. Der Schleifstein ist mit einem Holzdekel belegt, damit das

beim Schleifen angewandte Wasser nicht in der Werkstatt herumsprizt.

Die in Fig.

27, 28

und 29

abgebildete Maschine dient zum Schleifen einer gekruͤmmten

Stirnflaͤche an Scheiben; in allen diesen Figuren bezeichnen dieselben

Buchstaben dieselben Theile. a, a ist der Schleifstein;

b, b die zu schleifende eiserne Scheibe, welche auf

dem Dorn oder der Spindel c, c befestigt ist. Soll eine

neue Scheibe auf den Dorn c, c geschoben oder eine

vollendete davon abgenommen werden, so luͤftet man die Preßschraube d, worauf sich der Dorn zuruͤkziehen

laͤßt. Die beiden Schrauben ff, ff wirken auf Muttern im Gestelle b, b, b, b, und indem man die Kurbel oder das Rad h dreht, wird die zu schleifende Scheibe nach

Erforderniß entweder gegen den Stein angedruͤkt oder von ihm entfernt. Im

Gestelle g, g, g, g sind zwei Zapfen i, i befestigt, worauf sich der Rahmen l, l, m, m als Achse dreht. Soll eine Scheibe an der

Stirnseite sehr flach geschliffen werden, so werden die Zapfenlager k, k durch Umdrehung des Rades n so nahe als moͤglich an die Rahmenseite m,

m gebracht. Je naͤher die Zapfenlager des Dorns c, c der Rahmenseite l, l

gebracht werden, eine desto groͤßere Kruͤmmung wird die

abzuschleifende Scheibe auf Ihrer Stirnflaͤche erhalten. Die Welle o, o wird durch die Winkelraͤder p und q in Bewegung gesezt;

sie hat eine excentrische Scheibe r, weiche durch die

Zugstange s den Rahmen l, l, m,

m bewegt. Wenn man die Drukschraube t

loslaͤßt, kann die excentrische Scheibe laͤngs der Achse o, o verschoben werden, und wenn man die Drukschrauben

u und v loslaͤßt,

kann sie laͤngs des Stabes w, w verschoben

werden, so daß man also dem Rahmen l, l, m, m die

erforderliche Geschwindigkeit zu geben im Stande ist. Da der Rahmen l, l,

m, m immer in Bewegung ist, so duͤrfte es vielleicht besser seyn, um

die Scheibe e eine besondere Leitung fuͤr den

Riemen anzubringen, damit er nicht abgleiten kann. Nachdem man die Lager k, k im Rahmen l, l, m, m an

diejenige Stelle gebracht hat, welche der abzuschleifenden Scheibe die verlangte

Kruͤmmung gibt, sezt man die Maschine in Bewegung und druͤkt die

Scheibe mittelst des Griffes h gegen den Stein. Damit

man auch eine bedeutend große Scheibe in die Maschine bringen oder aus derselben

nehmen kann, ist das Stuͤk x des Gestelles

beweglich gemacht und durch Schrauben so befestigt, daß es herausgenommen werden

kann. In dem Gestelle g, g, g, g hat jeder der Theile,

welche die Zapfen i, i, i, i halten, einen Schliz, so

daß durch Losschrauben der Muttern y, y die Zapfen an

jedes Ende der Schlize geschoben werden koͤnnen. Einen dieser Schlize sieht

man in Fig.

28; rings um denselben laͤuft eine Erhoͤhung, damit er eine

Schulter auf dem Zapfen aufnehmen kann. In dem Rahmen l, l,

m, m hat jeder der Theile, welche die eisernen Lager fuͤr die Zapfen

i, i halten, einen Schliz, so daß die Lager an jedem

Ende desselben befestigt werden koͤnnen; wird der Zapfen i nicht am Ende dieser Einschnitte befestigt, so wird

erst ein festes Widerlager gebildet, indem durch Loͤcher in den

erwaͤhnten Erhoͤhungen ein Vorsteker geschoben und gegen denselben die

eisernen Lager angelegt werden. Durch die Schlize in g, g, g,

g und l, l, m, m ist es moͤglich, der

Dreheachse des Rahmens l, l, m, m jede erforderliche

Lage zu geben. Diese Achse mag aber was immer fuͤr eine Stellung haben, so

muͤssen die beiden Zapfen i, i so justilt werden,

daß sie ganz senkrecht uͤber einander liegen.

Wenn es sich darum handelt, Riemenscheiben in kegelfoͤrmigem Saze mit der hier

beschriebenen Maschine zu bearbeiten, so ist es am zwekmaͤßigsten, die

kleinste Scheibe mit einer Platte auf der einen Seite gießen zu lassen und sie

zuerst auf der Schleifmaschine zu bearbeiten; die zweite groͤßere Scheibe

muͤßte mit zwei Endplattenringen, die sich an die Oberflaͤche

anschließen und nach Innen fortsezen, gegossen und mit Schraubenbolzen durch einen

der Ringe auf die vorhergehende Scheibe aufgeschraubt werden; so wird sie nun

centrisch mit der ersten auf die Maschine gebracht und ebenfalls bearbeitet; auf

gleiche Art kann dann zu den vorhergebenden Scheiben eine dritte und vierte und

mehrere gefuͤgt werden. Fuͤr kegelfoͤrmige

Riemenscheibensaͤze muͤßte jedoch allerdings die Maschine weiter seyn,

als sie hier angegeben ist.

Bericht der HHrn. Edward Sang und Walter Nicol uͤber

diese Abhandlung.

Die Mittheilung des Hrn. Whitelaw ist sehr verdienstlich und bezieht sich auf einen

taͤglich wichtiger werdenden Gegenstand, weßwegen wir seine Maschine auch auf

das Genaueste zu untersuchen uns veranlaͤßt fanden.

Bei Hrn. Whitelaws Einrichtung

liegen die Achsen des Schleifsteins und der zu bearbeitenden Scheibe parallel;

dadurch entstehen aber zwei Nachtheile. Erstens wird in der zu bearbeitenden Scheibe

das Bestreben erregt, der Bewegung des Schleifsteins zu folgen, wodurch der die

Scheibe treibende Riemen etwas aufgehalten wird. Zweitens entsteht der Nachtheil,

daß der Schleifstein die Scheibe streifig macht; dem Leztern ist durch die

Seitenbewegung der Scheibe allerdings etwas vorgebeugt, jedoch nicht

gruͤndlich abgeholfen. Waͤren die beiden erwaͤhnten Achsen

rechtwinkelig gegen einander gelegt, so wuͤrden beide Nachtheile vermieden

werden, und wenn uͤberdieß die Bewegung der einen oder anderen Achse von Zeit

zu Zeit umgekehrt wuͤrde, so muͤßten sich die Streifen auf der Scheibe

unter schiefem Winkel schneiden, wodurch eine ganz gerade Oberflaͤche

entstuͤnde.

Die zum Schleifen einer runden Oberflaͤche von Hrn. Whitelaw vorgeschlagene Maschine unterscheidet

sich weder im Princip noch in der Anwendung von der anderen; bei ihr sollte daher

auch die Kreuzung der zwei Bewegungen angewandt werden und dann wuͤrde es

wahrscheinlich auch keines Schmirgels und Oehls zur Nachhuͤlfe

beduͤrfen.

Tafeln