| Titel: | Platinfeuerzeug mit neuem Ventil, nebst Anwendung des lezteren zu Gasometern, Eudiometern und andern Apparaten, von W. Eisenlohr. |

| Fundstelle: | Band 72, Jahrgang 1839, Nr. X., S. 27 |

| Download: | XML |

X.

Platinfeuerzeug mit neuem Ventil, nebst Anwendung

des lezteren zu Gasometern, Eudiometern und andern Apparaten, von W. Eisenlohr.

Aus Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie, 1839 Nr.

1.

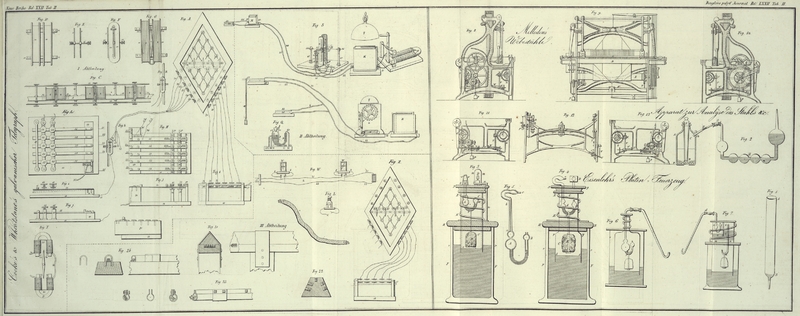

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Eisenlohr's Platinfeuerzeug mit neuem Ventil.

Bei der Versammlung der Naturforscher und Aerzte in Freiburg zeigte ich ein von mir

erfundenes Ventil vor, welches bei Zuͤndmaschinen, Gasometern und bei manchen

andern Apparaten von wesentlichem Nuzen seyn wird, indem es mit großer Einfachheit

die Vortheile vereinigt, daß es sich nie abnuzt, hermetisch schließt und

aͤußerst wohlfeil ist. Da man dieses Ventil am besten in seiner Anwendung auf

das Platinfeuerzeug kennen lernt, so lasse ich die Beschreibung des lezteren

Apparates hier unmittelbar folgen:

Dieses Platinfeuerzeug, welches in Fig. 3 und 4 im dritten Theil der

wirklichen Groͤße abgebildet ist, besteht: 1) aus einem, durch Queksilber,

verduͤnnte Schwefelsaͤure oder irgend eine andere Fluͤssigkeit

gesperrten Glasventile A, B; 2) aus einem Glascylinder

C, C; 3) einem Platinschwamm D; 4) einer elastischen Feder aus Metalldraht, und 5) einem Gefaͤß F, F von Glas, Porzellan oder einem anderen

Koͤrper.

Das Ventil A, B (besonders und in vergroͤßertem

Maaßstabe abgebildet in Fig. 5) besteht aus einem

Glasroͤhrchen, welches an zwei oder mehreren Stellen zu Kugeln A, B, a aufgeblasen ist. Die Kugel B ist oben oder zur Seite offen und communicirt mit A durch das krumm gebogene Glasroͤhrchen. Das

Roͤhrchen ist von A bis B mit einer beliebigen Sperrfluͤssigkeit, am besten mit einer

Mischung aus 4 Theilen Wasser auf 1 Theil Schwefelsaͤure, ganz oder zum Theil

angefuͤllt. Diese Mischung ist besonders zwekmaͤßig, weil die

Schwefelsaͤure und das Wasser sehr stark an das Glas adhaͤriren und

folglich hermetisch schließen; ferner weil diese Mischung wegen der Verwandtschaft

der Schwefelsaͤure zum Wasser nie verdunstet. Von der Kugel B kann das in dem Cylinder C

entwikelte Wasserstoffgas in die Kugel A treten, wenn

die Sperrfluͤssigkeit aus dem gekruͤmmten Roͤhrchen A, B durch Vermehrung der Elasticitaͤt des Gases

in die Kugel A gedruͤkt ist. Aus der Kugel A entweicht das Gas nach a,

dringt durch das Roͤhrchen a, b (Fig. 3) entweder in die

luftdicht umschließende Huͤlse d, e von Metall

oder Glas und stroͤmt durch die feine Oeffnung bei c aus; oder es stroͤmt (wie in Fig. 4) unmittelbar durch

die gekruͤmmte und ausgezogene Glasroͤhre aus. Der Zwek der zweiten

Kugel a ist, daß die Blasen, welche in A durch die Sperrfluͤssigkeit gebildet werden,

und etwa bis in die obere Oeffnung von A dringen, in der

zweiten Kugel zerplazen.

Der Cylinder C ist luftdicht in den Dekel G, G, welcher von Holz oder Metall seyn kann, gekittet.

Der Kitt muß, wenn der Cylinder warm ist, eingegossen werden und eine mehrere Linien

dike Schicht bilden. Er kann aus weißem Wachs, Harz und Terpenthin zusammengesezt

werden. Der Cylinder kann die Gestalt wie in Fig. 3 oder 4 haben; nur

ist leztere zwekmaͤßiger, weil der Wulst p, q das

zu weite Emporschnellen beim ploͤzlichen Aufhoͤren des Druks auf die

Feder verhindert.

Die Feder E, E, welche den Cylinder C umschließt, und ihn, wenn er herabgedruͤkt ist,

bei aufhoͤrendem Druk wieder emporschnellt, sizt auf dem Ringe H, H auf, dessen Mitte den Cylinder C, C aufnimmt und dessen Rand auf dem Gefaͤße F, F aufsizt. Dieser Ring ist von Holz oder Metall, und

paßt auf die Oeffnung des Gefaͤßes F, F, ohne

fest darin zu seyn. In dem Cylinder C, C haͤngt

an dem Ventil A, B ein Stuͤk Zink K an einem Blei- oder Kupferdraht. Die elastische

Feder kann auch durch irgend eine andere mechanische Vorrichtung ersezt werden.

Diese ist die wohlfeilste und zwekmaͤßiger, als wenn der Cylinder z.B. durch

einen Schwimmer in die Hoͤhe gedruͤkt wuͤrde.

Das Platinschwaͤmmchen D kann, wie in Fig. 3, durch

eine fingerhutartige Huͤlse m, m von Holz oder

Metall vor Staub geschuͤzt werden. Diese Huͤlse ist an einem Drahte

n, n befestigt, der in dem Ringe H, H fest gemacht ist. Oder das

Platinschwaͤmmchen ist, wie in Fig. 4, von einem

feststehenden metallenen Cylinder umgeben.

Die Fluͤssigkeit in dem Gefaͤß F, F besteht

aus der gewoͤhnlichen Mischung von 1 Schwefelsaͤure auf 6 Wasser dem

Gewicht nach. Das Niveau dieser Fluͤssigkeit außerhalb des Cylinders ist

durch die Linie r, r angegeben. Das Zink K wird an dem kupfernen Haken so aufgehaͤngt, daß

nach Entwikelung des Wasserstoffgases das Niveau des Wassers im Cylinder etwas

niedriger steht als außen, etwa in s, s.

Die Art wie dieses Feuerzeug in Gang gesezt wird, ist folgende: Zu Fig. 3 bringt man, nachdem

die Huͤlse d, e abgenommen ist, in der

Muͤndung b des Glasroͤhrchens einige

Tropfen Sperrfluͤssigkeit. Diese senken sich und fuͤllen alsdann das

gekruͤmmte Roͤhrchen von A bis B an. Hierauf wird die Huͤlse d, e entweder an das Glasroͤhrchen gekittet oder

aufgeschraubt. Zu Fig. 4 bringt man die Sperrfluͤssigkeit dadurch nach A, B, daß man den Cylinder C,

C mit H, H aus dem Gefaͤß F herausnimmt, die Spize c

in ein Schaͤlchen mit Sperrfluͤssigkeit taucht, das offene Ende des

Cylinders C in den Mund nimmt, und so lange saugt, bis

einige Tropfen Sperrfluͤssigkeit in das Glasroͤhrchen eingedrungen

sind.

Hierauf wird das Zink mittelst eines Haͤkchens an dem Ventil A, B aufgehaͤngt und der Cylinder C mit dem Ringe H, H auf das

Gefaͤß I, I gesezt. Druͤkt man nun auf den

Dekel g, g, so geht der Cylinder C in die Fluͤssigkeit herab, das aͤußere Niveau r, r steigt, die Luft in dem Cylinder C wird dadurch zusammengepreßt und druͤkt die

Sperrfluͤssigkeit aus dem gekruͤmmten Roͤhrchen A, B in die Kugel A. Ein

Theil der Luft entweicht durch die Oeffnung c, und die

Saͤure kann darum an das Zink gelangen. Sobald dieß geschieht, entwikelt sich

das Wasserstoffgas, entweicht anfaͤnglich mit Luft vermischt, zulezt aber in

solcher Mengung, daß es sich an dem Platinschwamm D

entzuͤndet. Nun ist die Maschine im Gange. So oft man Feuer haben will,

druͤkt man auf den Dekel g, g; dadurch geht der

Cylinder herab, die Huͤlse m, m in Fig. 3 bleibt

aber stehen, der Platinschwamm wird von dem comprimirten, bei c ausstroͤmenden Gasstrom getroffen, und lezterer entzuͤndet

sich. Hat man von der entstandenen Flamme Gebrauch gemacht, so laͤßt man den

Dekel g, g wieder los, die elastische Feder E, E druͤkt ihn wieder in die Hoͤhe, die

Sperrfluͤssigkeit in A tritt zuruͤk in das

Roͤhrchen A, B und das uͤbrige

Wasserstoffgas ist

hermetisch abgeschlossen. An dem Zink aber wird das entwichene Gas durch neu

entstehendes ersezt. Von den in Fig. 3 und 4 abgebildeten Maschinen

gebe ich der lezteren den Vorzug, weil sie einfacher ist und die Oeffnung c sich nie oxydirt. Sie schmilzt auch nicht zu, wenn sie

weit genug ist, und man durch Feilen so viel Glas von der Spize abgenommen hat, daß

die Masse desselben an der Muͤndung nicht zu klein ist.

Der Vorzug dieses neuen Platinfeuerzeugs vor dem Doͤbereiner'schen und anderen Zuͤndmaschinen besteht darin,

daß es

1) viel wohlfeiler ist, indem der messingene Hahn wegfaͤllt;

2) viel dauerhafter ist, indem sich das Ventil nicht abnuzt, wohl aber der Hahn;

3) viel sicherer ist, weil das Wasserstoffgas hermetisch abgeschlossen ist,

waͤhrend der beste Hahn immer einiges Gas durchlaͤßt;

4) aus derselben Ursache viel weniger Zink und Schwefelsaͤure erfordert, also

seltener nachgefuͤllt werden muß;

5) ohne kuͤnstliche Vorrichtung niemals offen bleiben kann und daher ganz

gefahrlos ist, und

6) dem in dem Laboratorium und anderwaͤrts entstehenden Rost nicht ausgesezt

ist, weil sich kein Metall daran befindet.

Die Form dieser Maschinen kann leicht zu jeder Art von Eleganz gebracht werden. Sie

sind aber bei dem wohlfeilen Preise die sichersten und gefahrlosesten Feuerzeuge,

und werden darum nach dem Unheil derer, welche einige ohne Kunst von mir verfertigte

Apparate dieser Art sahen, ganz allgemein verbreitet werden. Fuͤr die

Dauerhaftigkeit buͤrgen die von mir seit laͤnger als einem Jahre

angestellten Versuche. Die Anwendung des oben beschriebenen Ventils auf Gasometer

ergibt sich aus Fig.

6 von selbst; indem man den Glasgefaͤßen nur groͤßere

Dimensionen gibt. Eben so ist leicht einzusehen, daß wenn in Fig. 7 der Raum a von b durch eine

Scheidewand getrennt und der Boden m, n einen Zoll hoch

mit Aezkalilauge bedekt ist, das Wasserstoffgas aus b

nicht nach a gelangen kann, ohne durch die Aezkalilauge

gegangen zu seyn. Indem es dadurch chemisch rein wird, laͤßt es sich durch

das Ventil und durch die gekruͤmmte Roͤhre d,

c leicht in das Eudiometer bringen. Andere Anwendungen dieses Ventils

behalte ich mir vor in der Folge mitzutheilen.

Mannheim, im Oktober 1838.

Tafeln