| Titel: | Auszuge aus dem Berichte des Hrn. P. Thierry-Naegely über die Versuche, welche an einer von den Hrn. J. J. Meyer und Comp. in Mülhausen erbauten Dampfmaschine mit dem Zaume angestellt wurden. |

| Fundstelle: | Band 72, Jahrgang 1839, Nr. XXIII., S. 88 |

| Download: | XML |

XXIII.

Auszuge aus dem Berichte des Hrn. P. Thierry-Naegely

uͤber die Versuche, welche an einer von den Hrn. J. J. Meyer und Comp. in Muͤlhausen

erbauten Dampfmaschine mit dem Zaume angestellt wurden.

Aus dem Bulletin de la Société industrielle de

Muͤlhausen, No. 57, S. 220.

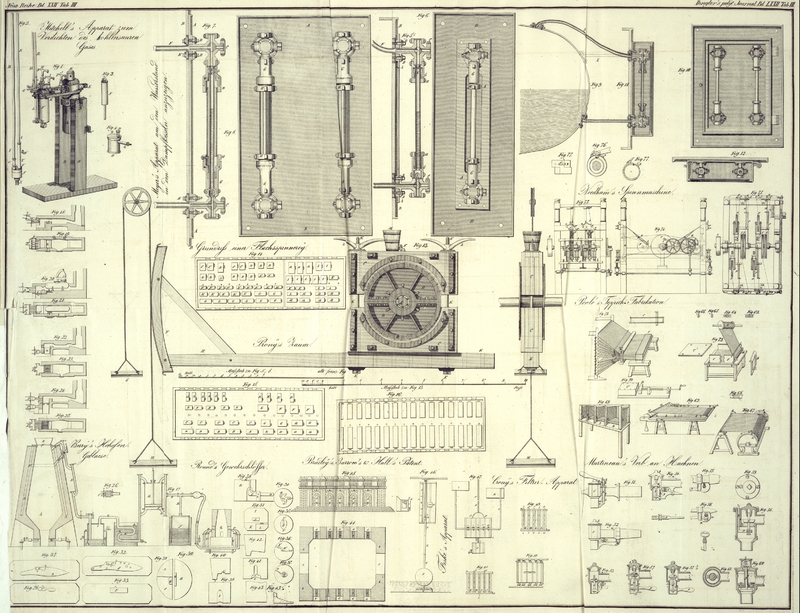

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Ueber die Dampfmaschinen von Meyer in

Muͤlhausen.

Auf Ansuchen der HHrn. J. J. Meyer und Comp. stellte

unsere Commission fuͤr die Mechanik einen Versuch mit de Prony's dynamometrischem Zaume an einer Dampfmaschine von 15

Pferdekraͤften an, welche diese Herren fuͤr die Kattunfabrik des Hrn.

Huguenin d. aͤlteren erbaut hatten.

Die fragliche Maschine ist eine ohne Balancier, ohne Verdichtung und mit wandelbarer

Expansion. Sie hat einen einzigen Cylinder von 12 Zoll 12 Linien im Durchmesser und

einen Kolbenhub von beilaͤufig einem Meter.

Das Feuer wurde um 6 Uhr 55 Minuten Morgens unter dem Kessel angezuͤndet, und

der Heberbarometer zeigte einen Dampfdruk von drei Atmosphaͤren im Kessel.

Die Maschine wurde um 7 Uhr 17 Minuten mit einem Druke von 4,4 Atmosphaͤren

in Gang gesezt. Der Dampf trat, nachdem er seinen Nuzeffect in der Maschine

vollbracht, in 8 Faͤrbebottiche uͤber, welche auf 0,815 M.

Hoͤhe mit Wasser gefuͤllt waren, wobei er durch 27 Meter kupferner

Roͤhren von 0,11 Meter im Durchmesser strich, so daß man den Gegendruk auf

eine halbe Atmosphaͤre anschlagen konnte. Die Maschine sezte waͤhrend

der ganzen Dauer des Versuches 6 gußeiserne Raͤder und mehrere

Transmissionswellen in Bewegung. Der mittlere Dampfdruk im Kessel wurde auf 4

Atmosphaͤren unterhalten. Das Speisungswasser hatte 60 bis 70° des

100gradigen Thermometers. Zur Heizung diente Steinkohle von Blanzy, welche in

Hinsicht auf Guͤte unter der mittleren Qualitaͤt steht, und wovon der

Centner 29 Sous kostet, waͤhrend in Muͤlhausen die Saarbruͤker

Kohlen auf 39 bis 41 und jene von St. Etienne auf 36 bis 40 Sous zu stehen

kommen.

Der zu dem Versuche verwendete, von den HHrn. Meyer

verfertigte Zaum soll spaͤter beschrieben werden. Seine Wangen wurden mit

einer Aufloͤsung von gruͤner Seife in Wasser geschmiert, da wir diese

Schmiere um vieles besser fanden, als jene mit Oehl, mit Talg oder mit Milchrahm,

indem sich bei ihr die reibenden Theile nie so stark erhizen, daß der Versuch

unterbrochen werden muͤßte. Wir schreiben es hauptsaͤchlich diesem

Umstande zu, daß der Versuch eine so lange Zeit uͤber fortgesezt werden

konnte.

Der Radius des Hebels des Zaumes hatte 4,035 Meter Laͤnge. Die an dem Zaume

aufgehaͤngte Platte hatte ein Gewicht von 96,25 Kilogr. Die

gewoͤhnliche Geschwindigkeit der Maschine betrug 29 Kurbelumlaͤufe in

der Minute. Der Verbrauch an Steinkohlen betrug netto 800 Kilogr. Der Versuch

dauerte 10 Stunden 19 Minuten oder 10,31 Stunden. Die Pferdekraft, welche bei den

Berechnungen als Basis diente, ist gleich 75 Kilogr., die in jeder Secunde auf einen

Meter gehoben werden.

Nach diesen Daten ergab sich:

1) Daß die Maschine eine Effectivkraft von 15,7257 Pferden hat.Es ist naͤmlich (4,035 × 2 × 3,1416 × 29 ×

96,25)/(60 × 75) = 15,7257 Pferden.A. d. O.

2) daß der Verbrauch an Steinkohlen in der Zeitstunde auf jede Pferdekraft 4,934

Kilogr. betrugEs ist naͤmlich 800 Kilogr./(10,31 × 13,7257) = 4,934 Kilogr.

per Pferdekraft in jeder Stunde.A. d. O., wobei jedoch die Kohle, die am Schlusse des Versuches auf dem Roste verblieb, nicht in

Anschlag gebracht wurde. Es muß daher bemerkt werden, daß diese Kohle die Maschine

bei verschiedenen Belastungen noch 24 Minuten lang mit ihrer Geschwindigkeit in Gang

erhielt. Diese 24 Minuten kommen beinahe 12 Minuten des Ganges der Maschine mit

96,25 Kilogr. Belastung und bei 29 Kurbelumgaͤngen gleich. Der Verbrauch an

Steinkohlen reducirt sich also nach einem Versuche von 10,51 Stunden fuͤr die

Stunde auf 4,840 Kilogr. per Pferdekraft.Es ist naͤmlich 800 Kilogr./(10,51 × 13,7257) = 4,840 Kilogr.

per Pferdekraft in jeder Stunde.A. d. O.

Zu bemerken ist, daß das Wasser am Schlusse des Versuches im Kessel beinahe ebenso

hoch befunden wurde, wie am Anfange. Es ist dieß der vollstaͤndigste Versuch

mit dem Zaume, den die Commission bisher anzustellen Gelegenheit hatte; er wurde

nicht nur mit groͤßter Genauigkeit verfolgt, sondern er hatte auch eine

hinlaͤngliche Dauer, um einen Schluß daraus zuzulassen.

Beschreibung des benuzten Zaumes (Fig. 13).

Der Zaum war nach dem von Prony angegebenen verfertigt.

Die gußeiserne Rolle, an der die Reibung Statt fand, bestand aus zwei

Stuͤken, welche auf unwandelbare Weise und mit genau abgeschliffenen

Flaͤchen auf einander adjustirt wurden. Beide Theile waren durch starke

Bolzen mit einander verbunden, und Zapfen, welche zur Haͤlfte in jeden Theil

adjustirt waren, hinderten beide Theile in Unordnung zu gerathen. Diese Rolle wurde

massiv gegossen, und außerdem noch durch starke Rippen verstaͤrkt.

Anstatt die Rolle mit Vorsteknaͤgeln an der Welle, welche dieselbe aufnehmen

sollte, aufzuziehen: eine Arbeit, welche Zeit erfordert, weil die Welle gestochen

und gefeilt werden muͤßte, bedienten wir uns 12 starker Drukschrauben aus

gehaͤrtetem Stahle, von denen in jede Nabenhaͤlfte 6 geschraubt waren,

und die saͤmmtlich ihre Richtung gegen den Mittelpunkt der Welle hatten. Wir

regulirten zuerst drei, und dann wieder drei dieser Schrauben und zogen sie endlich

fest an. Es gelang auf diese Weise leicht, die Rolle zu centriren, ohne dabei die

Welle zu beschaͤdigen. Das in der Rolle gelassene Loch war so groß, daß man

sie im Nothfalle selbst an Wellen von 3 Decimeter im Durchmesser aufziehen konnte.

Will man die Rolle an schwaͤcheren Wellen aufziehen, so bedient man sich

eines gußeisernen, gleichfalls aus zwei Theilen bestehenden Manchon, und schraubt

die Drukschrauben durch diesen.

Die Wangen oder Baken bestanden aus Bohlen aus Ahornholz, welche durch Baͤnder

und Bolzen zusammengehalten wurden. So boten nur die Holzfasern, die mit dem

Cylinder, den der reibende Theil bildet, parallel waren, die Reibung dar. Sie waren

zu diesem Behufe, wie die Zeichnung andeutet, mit Sohlen von 3 Zoll Breite besezt.

Diese Sohlen waren wie die Dauben einer Transmissionstrommel geordnet, und zwischen

jeder derselben war ein kleiner Raum gelassen, um dem Apparate Ausdehnung zu

gestatten. Sie waren mit Schrauben mit ausgeraͤnderten Koͤpfen fest in

die Wangen geschraubt.

Die reibende Oberflaͤche der Rolle betrug 1,1932 Quadratmeter. Aus einem

uͤber der oberen Wange angebrachten Zuber, der mit einer Roͤhre und

Hahn versehen war, konnte bestaͤndig durch ein in die Wange gebohrtes Loch

ein duͤnner Wasserstrahl herabfließen. Zum Schmieren der Wangen diente eine

Aufloͤsung von gruͤner Seife in Wasser.

Ein einziger Arbeiter konnte diesen Zaum ohne alle Ermuͤdung handhaben.

In der beigefuͤgten Zeichnung ist:

A die dem Versuche unterworfene Welle.

B die an ihr aufgezogene Rolle, welche auf die oben

angegebene Weise mit Drukschrauben fixirt wurde.

C, C sind die hoͤlzernen, mit eisernen

Baͤndern beschlagenen Bohlen, die mit hoͤlzernen Sohlen, welche sich

an der Rolle reiben, besezt sind.

E, E ist der hoͤlzerne Balancier, auf dem der der

Welle A concentrische Kreisbogen F fixirt ist.

G ist die Platte des Gegengewichtes des Apparates.

H die Platte oder Schale fuͤr das Gewicht,

welches die Triebkraft emporzuheben vermag.

K, K sind Bolzen, welche zur Regulirung der Reibung der

Wangen dienen, und zwar mittelst der mit Hebeln versehenen Mutterschrauben L.

M der Zuber mit der Aufloͤsung von gruͤner

Seife in Wasser, deren Abfluß mittelst des Hahnes N

regulirt werden konnte.

Tafeln