| Titel: | Verbesserungen in der Fabrication von Flinten- und Pistolenschlössern, worauf sich George Roundt, Schlosser in Birmingham, und Samuel Whitford, Modelstecher ebendaselbst, am 30. Junius 1838 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 72, Jahrgang 1839, Nr. XXV., S. 92 |

| Download: | XML |

XXV.

Verbesserungen in der Fabrication von

Flinten- und Pistolenschloͤssern, worauf sich George Roundt, Schlosser in Birmingham, und

Samuel Whitford,

Modelstecher ebendaselbst, am 30. Junius 1838

ein Patent ertheilen ließen.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions.

Maͤrz 1839, S. 163.

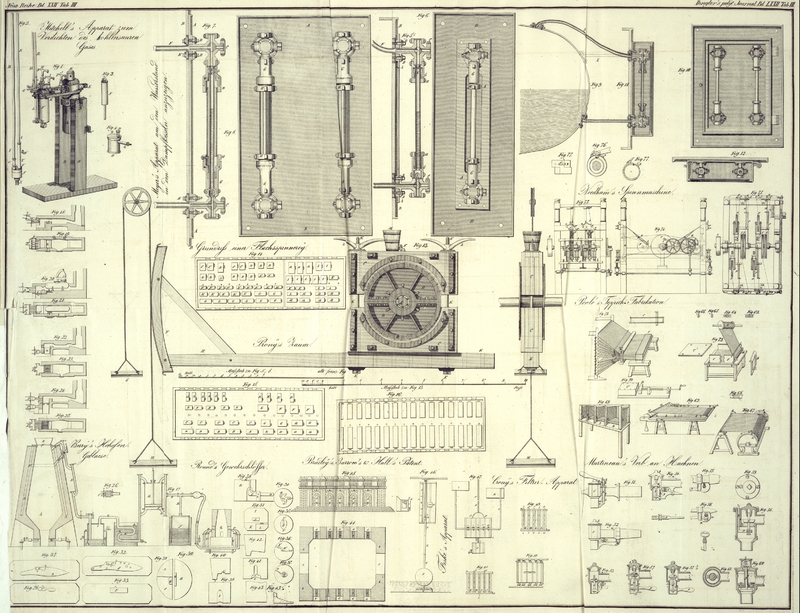

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Round's and Whitford's Verbesserungen an Flinten- und

Pistolenschloͤssern.

Unsere Verbesserungen in der Fabrication der Flinten- und

Pistolenschloͤsser beruhen darauf, daß wir die Schloßbleche, die

Haͤmmer, die Nuß, die Stangen, die Studel und die Wangen mittelst

Praͤgstaͤmpeln und Pressen verfertigen, anstatt sie wie

gewoͤhnlich mit dem Hammer und einigen anderen Handwerkzeugen ausarbeiten zu

lassen. Wir erreichen hiedurch folgende zwei Vortheile: 1) kann man auf diese Weise

eine beliebige Anzahl dieser Theile genau von gleicher Groͤße und Form

verfertigen, waͤhrend nach der gewoͤhnlichen

Fabrications-Methode ihrer kaum zwei von vollkommener Gleichheit zu finden

sind. Es ist dieß kein bloß nomineller Vortheil, denn es ist fuͤr Soldaten

sowohl als fuͤr Jaͤger von ungeheurer Wichtigkeit, Theile zur Hand zu

haben, die sie im Falle eines Bruches irgend eines Stuͤkes gleich und ohne

alle Schwierigkeit an deren Stelle einsezen koͤnnen. 2) Die Fabrication der

Schloßtheile geht viel rascher. Wir gehen nunmehr auf die Beschreibung der Apparate

uͤber, deren wir uns bedienen.

Fig. 27 ist

die Matrize, mit welcher bei der Erzeugung der Schloßbleche die erste Operation

vollbracht wird. Fig. 28 ist die hiezu gehoͤrige Patrize. Diese Model werden in ein

gewoͤhnliches Praͤgwerk von solcher Groͤße eingesezt, daß es

einen Hammer von 140 oder 150 Pfd. Schwere und Stangen von beilaͤufig 8 Fuß

hat. In Fig.

27 ist A eine Vertiefung, welche die Form und

Tiefe des Schloßbleches, allein um 1/6 Zoll mehr Breite und Laͤnge hat. B ist ein in die Matrize gemachtes Loch, welches jedoch

tiefer und weiter ist, als es zur Aufnahme des zur Bildung der Pfanne noͤthigen

Eisens erforderlich waͤre. In Fig. 28 ist C eine Vertiefung, welche dem an dem Schloßbleche

erforderlichen Schnabel entspricht. Man nimmt ein flaches Eisenstuͤk, welches

so breit und so dik ist, daß es alle Theile auszufuͤllen vermag, wenn es

unter dem Bleche gehaͤmmert wird; man nimmt ferner zwei vierekige

Eisenstuͤke, welche die beiden Vertiefungen B und

C auszufuͤllen im Stande sind. Wenn diese

drei Stuͤke durch Schweißung verbunden worden, so legt man sie, nachdem man

sie abermals erhizt hat, auf die Matrize Fig. 27, und laͤßt

die Patrize Fig.

28 fuͤnf- bis sechsmal darauf fallen, bis jeder Theil

gehoͤrig ausgepraͤgt worden. Ist dieß geschehen, so beschneidet man

die gefertigten Bleche mit Scheeren, welche in einer starken Presse fixirt sind.

Anstatt zwei Eisenstuͤke durch Schweißung zu verbinden, kann man auch einen

Eisenstab, welchem beim Auswalzen die in Fig. 43* ersichtliche

Gestalt gegeben worden, zu dem angegebenen Zweke verwenden.

In Fig. 29,

30 und

31 sieht

man die Model, welche zum Formen der Pfannen an den mit Steinfeuer zu versehenden

Schloͤssern bestimmt sind. In Fig. 29 sieht man den

Theil D des Models um soviel uͤber den Theil F erhaben, als fuͤr die Hoͤhe des die

Pfanne umgebenden Walles erforderlich ist. Die in der unteren Oberflaͤche des

Models F befindliche Vertiefung E hat genau die Form der zu erzeugenden Pfanne. In Fig. 30 hat der Model

genau dieselbe Hoͤhe, wie die untere Oberflaͤche an dem Model Fig. 29,

naͤmlich wie E. Man bemerkt hier an diesem Model

die Vertiefung G, welche genau dem Schnabel, den das

Schloß bekommen soll, entspricht. Man bringt die beiden Model in ein

Praͤgwerk von der oben angegebenen Staͤrke, und zwar in einer solchen

Entfernung von einander, daß das aus den ersten Staͤmpeln kommende

Schloßblech nach der Seite zwischen sie eingelegt werden kann, und zwar so, daß der

an ihm befindliche Vorsprung genau uͤber die Pfanne F zu liegen kommt. Die Model werden mittelst eines Eisenstuͤkes von

gehoͤriger Dike, welches zwischen die unteren Theile der Model gelegt wird,

in dieser Entfernung von einander erhalten.

Fig. 31 zeigt

die zur Bildung der Pfannen erforderliche Patrize. Sie ist so geformt, daß wenn ihr

Theil K auf D,

Fig. 29 und

30 zu

liegen kommt, und die Theile I, L genau auf die Theile

F und H treffen, der

Vorsprung J in die Pfanne E

hineinragt, und dadurch die sogenannte Bohrung derselben bildet. Die in diese

Patrize geschnittene Kerbe M dient zur Aufnahme des

uͤber den Schnabel hinausragenden Theiles des Walles. Wenn diese Patrize in

dem Praͤgwerke fixirt worden, so ist die Pfanne auf einen Schlag gebildet, so daß man den Rand

nur mehr mit einer in einer Presse fixirten Zwikscheere zuzuschneiden braucht. Man

wirft die Schloßbleche in diesem Zustande in eine Scheuerbuͤchse oder reinigt

sie auf irgend andere Weise von dem bei diesen Operationen sich auf ihnen ansezenden

Oxyde.

Fig. 32 und

33 zeigen

die zur Vollendung der Pfannen bestimmten Model. In der Matrize Fig. 32 bemerkt man eine

Vertiefung N, welche genau die Form und Groͤße

der zu verfertigenden Schloßbleche hat, und aus der an jenen Stellen, an denen die

Bleche Loͤcher zu bekommen haben, Zapfen hervorragen. Die Vertiefung O ist so groß, daß sie die in Fig. 29, 30 und 31 gebildete Pfanne

aufzunehmen im Stande ist. Die Patrize Fig. 33 ist vollkommen

flach, mit einziger Ausnahme des Ausschnittes P, der an

Laͤnge und Breite dem Schnabel des Schlosses gleichkommen soll. Wenn das

durch die zuerst beschriebenen Model gegangene Schloßblech erhizt, und so in den

Model Fig. 32

gelegt worden, daß die Pfanne in den Ausschnitt O zu

liegen kommt, so laͤßt man das Praͤgwerk zwei Schlaͤge darauf

machen. Man laͤßt dann die Raͤnder beschneiden, wirft es nochmal in

die Scheuerbuͤchse, erhizt es abermal, und gibt ihm dann zwischen denselben

Modeln noch zwei Schlaͤge, wodurch es sehr glatt wird. In diesem Zustande

brauchen nur mehr in einer kleinen Presse die noͤthigen Loͤcher

erzeugt, und in einer staͤrkeren Presse in der Pfanne das fuͤr den Siz

des Hammers bestimmte Loch hervorgebracht zu werden.

Fig. 34 zeigt

die zum Auspraͤgen der Studeln bestimmte Matrize, an der die Vertiefung Q in Hinsicht auf Form und Groͤße genau der

gewuͤnschten Studel zu entsprechen hat. Die hiezu gehoͤrige Patrize

ist vollkommen flach. Man erhizt ein beinahe vierekiges Stuͤk Eisen, und legt

es von R bis S quer

uͤber die Matrize. Die Patrize fixirt man in einem Ausschlaghammer von

beilaͤufig 90 Pfd. Schwere, welcher mit einem einzigen Schlage die ganze

Studel vollendet, so daß nur mehr die Raͤnder zuzuschneiden und die

Loͤcher auszubohren sind.

Fig. 35 ist

die zum Ausschlagen der Wange (jaw) bestimmte Matrize,

in welcher man bei T eine an Form und Groͤße der

gewuͤnschten Wange gleichkommende Vertiefung sieht. Die dazu gehoͤrige

Patrize ist vollkommen flach. Man legt ein erhiztes vierekiges Stuͤk Eisen

von U bis V quer

uͤber die Matrize, und laͤßt dann die in einem Ausschlaghammer von

beilaͤufig 90 Pfd. Schwere fixirte Patrize zwei oder dreimal darauf

herabfallen. Nach Beschneidung der Raͤnder und Ausbohrung des Loches ist die

Wange vollendet.

Fig. 36 zeigt

die Matrize zum Auspraͤgen der Stangen (sears).

Die in ihr befindliche Vertiefung W entspricht in Form

und Groͤße genau der gewuͤnschten Stange; nur ist die sogenannte Nase

derselben in der Vertiefung Y viel laͤnger, als

sie an der Stange zu seyn braucht. Wir haben diese Einrichtung deßhalb getroffen,

weil es besser ist, wenn diese Nase an dem Rande der Matrize abgeschnitten wird. X ist ein durch die Matrize gehendes Loch, welches zur

Aufnahme des Stieles der Stange dient. Die Patrize ist vollkommen flach. Man zieht

ein vierekiges Stuͤk Eisen an dem einen Ende so aus, daß es den Stiel bildet,

biegt es dann unter rechten Winkeln auf und legt es heiß auf die Matrize. Ein Schlag

der in einem Ausschlaghammer von beilaͤufig 90 Pfd. Schwere fixirten Patrize

reicht hin, um die Stange in so weit zu vollenden, daß nur mehr ihre Raͤnder

beschnitten werden muͤssen.

Fig. 37 zeigt

die Matrize zum Auspraͤgen der Nuß. Die Vertiefung A entspricht genau der Gestalt und Groͤße der gewuͤnschten

Nuß. Das Loch B, welches ganz durch die Matrize geht,

dient zur Aufnahme des Zapfens der Nuß. Der Schnabel C

der Nuß soll gleich der Nase der Stange an dem Rande der Matrize abgeschnitten

werden. Man nimmt ein vierekiges Stuͤk Eisen, zieht es an dem einen Ende aus,

rundet es an dem anderen Ende zu, erhizt es und stekt das ausgezogene Ende in das

Loch B. In dem Ausschlaghammer, welcher 110 Pfd. wiegen

soll, befestigt man zuerst eine flach, schwach ausgebauchte Patrize, die

uͤber dem Zapfen der Nuß schließt. Hat der Hammer mit dieser Patrize einen

Schlag gemacht, so nimmt man dieselbe aus, und bringt an deren Stelle eine andere

flache Patrize, in welcher sich ein rundes Loch von beilaͤufig 1/4 Zoll in

der Tiefe und 1/8 Zoll im Durchmesser befindet, und welche man so einsezt, daß

dieses Loch genau uͤber den Mittelpunkt des Zapfens kommt. Mit dieser Patrize

gibt man, nachdem die Nuß abermals erhizt worden, einen zweiten Schlag, womit die

Nuß bis auf das Beschneiden der Raͤnder fertig ist.

Eine kleine Vorrichtung, womit sowohl die Stange als die Nuß aus der Matrize

ausgetrieben werden kann, sieht man in Fig. 38. D ist die Matrize fuͤr die Stange oder

fuͤr die Nuß. In ihr bemerkt man das Loch E. F

ist ein gebogenes Eisen, welches sich wie ein Hebel an dem Drehpunkte G bewegt; schlaͤgt man mit einem Hammer auf das

Ende H dieses Eisens, so treibt es die Stange oder die

Nuß aus der Matrize heraus.

In Fig. 40 und

41 sieht

man die zum Bilden der Size, der Zaken und der Schwaͤnze der Haͤmmer

bestimmten Matrizen. Man zieht einen erhizten vierekigen Eisenstab an dem Ende so

aus, daß er

beilaͤufig die Gestalt des Hammers bekommt, und legt ihn hierauf so auf die

Matrize Fig.

42, daß sich der zur vorderen Seite bestimmte Theil des Stabes

uͤber die Seite der Matrize bei K erstrekt. Wenn

dann die Patrize Fig. 40 in einem Ausschlaghammer von beilaͤufig 130 Pfd. Schwere

so fixirt worden, daß der Zapfen L soweit uͤber

die Seite der Matrize bei K hinausragt, daß zwischen den

beiden Modeln die Dike der vorderen Seite des Hammers Raum findet, so laͤßt

man den Ausschlaghammer drei bis viermal herabfallen. Hiedurch wird die vordere

Seite des Hammers durch den Vorsprung L unter rechten

Winkeln mit dem Size S gebogen, waͤhrend

gleichzeitig die Zake in den Ausschnitt O

eingedruͤkt und der Siz in dem Ausschnitte N

gebildet wird. Hierauf legt man den Hammer in derselben Hize mit seiner vorderen

Flaͤche auf die Matrize Fig. 39 und laͤßt

die Patrize Fig.

42 in einem Ausschlaghammer von 90 Pfd. Schwere auf sie herabfallen.

Fig. 43 zeigt

die Matrize Fig.

39 von der Seite betrachtet.

Tafeln