| Titel: | Verbesserungen an den zum Abziehen von Flüssigkeiten bestimmten Hähnen, worauf sich Robert Martineau und Brooke Smith, beide Gelbgießer in Birmingham, am 24. Mai 1838 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 72, Jahrgang 1839, Nr. XXVI., S. 97 |

| Download: | XML |

XXVI.

Verbesserungen an den zum Abziehen von

Fluͤssigkeiten bestimmten Haͤhnen, worauf sich Robert Martineau und Brooke Smith, beide

Gelbgießer in Birmingham, am 24. Mai 1838 ein

Patent ertheilen ließen.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Febr. 1839,

S. 76.

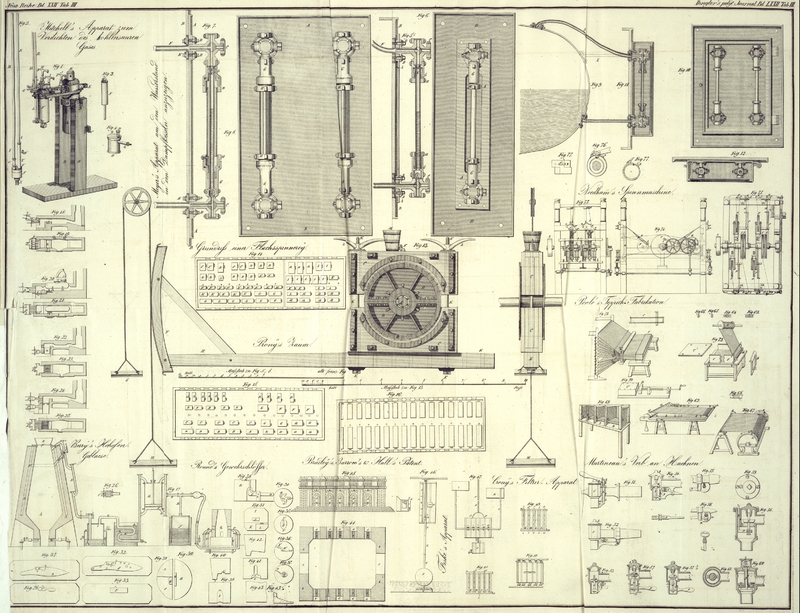

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Martineau's und Smith's Verbesserungen an den Haͤhnen

fuͤr Fluͤssigkeiten etc.

Fig. 51 gibt

eine aͤußere Ansicht eines unserer Erfindung gemaͤß gebauten

Hahnes.

Fig. 52 zeigt

einen anderen gleichfalls von uns erfundenen Hahn. Fig. 53 ist ein

Laͤngendurchschnitt eines Hahnes, aus welchem die innere Anordnung des

Ventiles, seines Sizes und der Spindel in Fig. 51 sowohl als in

Fig. 52

erhellt, da sich diese beiden Haͤhne lediglich in den zum Oeffnen und

Schließen des Ventiles bestimmten Hebeln und Federn von einander unterscheiden.

Es duͤrfte zur besseren Verstaͤndigung am Orte seyn, wenn wir gleich im

Voraus bemerken, daß der Zwek, den wir im Auge hatten, eine Verbindung der

Hahntheile war, wodurch das Aussikern der Fluͤssigkeiten, die in diesen

Haͤhnen abgezogen werden, sicherer verhuͤtet, und deren Handhabung

erleichtert wird. Die Erfindung beschraͤnkt sich eigentlich auf jene

Haͤhne, an welchen die Ventile, wenn man sie zum Behufe des Abflusses der

Fluͤssigkeit oͤffnen will, sich gegen den Druk der Fluͤssigkeit

zu bewegen haben, und an denen also das Ventil, wenn es geschlossen ist, durch den Druk

der Fluͤssigkeit noch genauer schließend erhalten wird. Da an unseren

Haͤhnen die Ventile ohne Spindeln oder andere derlei Vorrichtungen, welche

durch Stopfbuͤchsen gehen, in Bewegung gesezt werden, so ist dem Aussikern an

den Stopfbuͤchsen, welches bisher allen Haͤhnen dieser Art zum

Vorwurfe gemacht werden konnte, abgeholfen.

a, a ist das Rohr oder der Zapfen des Hahnes, dessen

Einrichtung deutlich erhellt. Der Dekel b der

Ventilkammer c kann eingeschraubt, oder

aufgeloͤthet, oder auf andere Weise befestigt seyn. Das Ventil d,

Fig. 53, an

welchem sich die Spindel e befindet, hat seinen Siz in

f, und dieser Siz ist ein hervorragender metallener

Ring, welcher gut abgedreht, ausgekehlt und an der oberen Kante abgerundet seyn muß,

wie die Zeichnung andeutet. An der unteren Flaͤche des Ventiles ist Kork,

Leder, Kautschuk oder ein anderes derlei weiches Material angebracht, so daß, wenn

das Ventil durch den Druk der Fluͤssigkeit auf seinen Siz herab

gedruͤkt wird, ein luftdichter Verschluß entsteht. Um dieß noch sicherer zu

erlangen, ist auch eine Feder angebracht, die auf das Instrument wirkt, womit das

Ventil von seinem Size aufgehoben wird. An der Spindel e

des Hahnes Fig.

51 ist mit einer Schraube oder auf sonstige andere zwekgemaͤße

Weise der Vorsprung g angebracht, und an diesem

Vorsprunge sind zu beiden Seiten des Zapfens die Stangen h,

h befestigt, fuͤr welche, damit sie sicher in ihrer Stellung

erhalten werden, an den Seiten des Zapfens die Fuͤhrer i, i angebracht sind. An den oberen Enden dieser Stangen h, h ist ein Querstab j

befestigt, und von diesem geht ein Vorsprung aus, an welchem mittelst eines

Stiftgelenkes der Hebelgriff k fest gemacht ist, der

oben auf dem Scheitel des Dekels der Ventilkammer des Hahnes aufruht. Die Feder l druͤkt bestaͤndig auf den Theil g und bewegt sich in einer Spalte m, in der sich der Theil g schieben kann; sie

trachtet, wie von selbst erhellt, das Ventil bestaͤndig geschlossen zu

erhalten. Wir geben zwar dieser Art von Feder den Vorzug; allein wir bemerken

ausdruͤklich, daß wir uns nicht an sie binden, indem auch andere Federn dem

fraglichen Zweke entsprechen.

Soll dieser Hahn, um eine Fluͤssigkeit durch ihn abzulassen, geoͤffnet

werden, so druͤkt man das aͤußere Ende des Griffes k herab, wodurch sein anderes Ende emporsteigt, und der

Theil g veranlaßt wird, gleichfalls in seiner Spalte

emporzusteigen. Die Folge hievon ist, daß sich das Ventil von seinem Size erhebt und

auch aufgehoben bleibt, so lange man den Griff niederdruͤkt. Sowie man

hingegen den Griff auslaͤßt, wird das Ventil durch den Druk der

Fluͤssigkeit, welcher durch die Wirkung der Feder und das Gewicht der Theile

unterstuͤzt wird, geschlossen und auch geschlossen erhalten. Es versteht sich von selbst, daß man

statt des Griffes k auch einen Knopf, einen Ring oder

eine andere Art von Griff an der Stange h anbringen

kann, um damit das Ventil aufzuheben. So wird in Fig. 52 das Ventil

mittelst eines Hebels g, g gehoben, der seinen Drehpunkt

in g' hat, und der, wie in der Zeichnung zu sehen,

mittelst einer Feder l herabgedruͤkt wird. Will

man sich eines Hahnes dieser Art bedienen, so hebt man den Hebel g, g mit einem Finger empor und haͤlt ihn so

lange, als man Fluͤssigkeit auslaufen lassen will, emporgehoben. Sowie man

ihn nachlaͤßt, wird der Druk der uͤber dem Ventile stehenden

Fluͤssigkeit und die Feder l das Ventil sogleich

schließen und geschlossen erhalten.

Fig. 54 ist

ein Durchschnitt und Fig. 55 ein Theil eines

Zapfens, an welchem zum Sperren des Hebels g

entsprechende Vorrichtungen angebracht sind. Fig. 56 zeigt den

Sperrhahn nach Abnahme des vorderen Dekels. An allen diesen Figuren sind zur

Bezeichnung der gleichen Theile die bei Fig. 51, 52 und 53 gebrauchten Buchstaben

beibehalten. n ist das Sperrgehaͤuse oder das

Schloß; o ein Federfaͤnger, welcher stets nach

Vorne druͤkt, und an seinem unteren Ende nach Aufwaͤrts gebogen ist,

um das Ende des Hebels g zu unterstuͤzen, wie aus

Fig. 56

erhellt. So lange sich nun die Theile in der aus Fig. 56 ersichtlichen

Stellung befinden, kann offenbar der Hebel g nicht nach

Aufwaͤrts gedruͤkt werden, und folglich bleibt das Ventil o geschlossen bis die Feder o unter dem aͤußeren Ende des Hebels g

weggetrieben worden. Durch den Druk des Schluͤssels wird der Hebel von dem

Faͤnger befreit, wo er dann, wenn man den Schluͤssel nach

Abwaͤrts dreht, durch dessen Bart niedergedruͤkt werden kann. Durch

das Niederdruͤken des Hebels wird das andere Hebelende mit dem Ventile

emporgehoben und in dieser Stellung verbleibt es auch, bis beim weiteren Umdrehen

des Schluͤssels dieser nicht laͤnger mehr auf den Hebel wirkt, und

lezterer also in seine fruͤhere Stellung gelangen kann. Wenn der

Schluͤssel aus dem Schlosse zuruͤkgezogen wird, so steigt die Feder

o wieder empor, wo dann der an ihrem unteren Ende

befindliche Faͤnger jede weitere Bewegung des Hebels verhindert. Es ist also

auf diese Weise ein Schraubenschloß gebildet; zugleich soll aber auch eine Feder I vorhanden seyn, die, wie in den fruͤher

beschriebenen Haͤhnen, auf den Hebel l wirkt.

Fig. 57 zeigt

eine andere Vorrichtung zum Heben der Ventile an den Haͤhnen der hier

beschriebenen Art, das Ventil mag die aus der Abbildung ersichtliche Form haben,

oder wie ein konisches Metallventil gebildet seyn. Auch hier sind die fruͤher

gebrauchten Buchstaben beibehalten. Der Griff g kann in

Spalten, welche in den unteren Theil des Mundstuͤkes des Hahnes geschnitten sind,

auf- und nieder geschoben werden, r ist ein

Ausschnitt, und sowohl dieser Ausschnitt als ein zweiter an der

gegenuͤberliegenden Seite befindlicher dienen zur Unterstuͤzung des

Griffes, wenn das Ventil geoͤffnet ist. Der untere Theil s des Hahnes ist schraͤg zugeschnitten, damit,

wenn das Ventil geschlossen ist, der Griff g aus den

senkrechten Spalten heraus und laͤngs der Schraͤgflaͤche s hin gefuͤhrt werden kann, wodurch das Ventil

fest niedergehalten wird.

Fig. 58 gibt

eine durchschnittliche Ansicht eines anderen von uns erfundenen Hahnes, von dem man

in Fig. 59

einen Grundriß sieht. Das Ventil wird hier mittelst einer im Winkel gebogenen Stange

g, welche in einer im Inneren der Ventilkammer

befindlichen Roͤhre herabsteigt, emporgehoben. Sowohl diese Stange als ihre

Roͤhre reicht bis unter, den Boden der Ventilkammer herab, und befindet sich

also, wenn das Ventil geschlossen ist, außer dem Bereiche der Fluͤssigkeit,

so daß ein Aussikern derselben unmoͤglich ist. An der Stange g wird ein Griff oder ein Hebel angebracht, wodurch

dieselbe zugleich mit dem Ventile gehoben werden kann. Um dem Gewichte der Theile

und dem Druke der Fluͤssigkeit, wodurch das Ventil geschlossen erhalten wird,

zu Huͤlfe zu kommen, kann man sich auch noch einer Feder bedienen: besonders

wenn die Ventile und die Theile von der in Fig. 53 beschriebenen Art

sind. Es ist offenbar, daß ein Hahn von der beschriebenen Anordnung nicht leicht

auslassen kann, da das Wasser oder die sonstige Fluͤssigkeit nur in einer

Richtung durch die Ventiloͤffnung fließen kann; und da, wenn diese Oeffnung

geschlossen ist, aller Durchgang versperrt ist. Da sich die zum Oeffnen des Ventiles

bestimmten Vorrichtungen außerhalb der Ventilkammer befinden, so sind hier eben so

wenig, wie an den fruͤher beschriebenen Haͤhnen Stopfbuͤchsen

erforderlich.

Der Hahn, den man in Fig. 60 sieht, weicht von dem Hahne Fig. 58 in so ferne ab,

als die Roͤhre t, durch welche sich die Stange

g bewegt, durch die Ventilkammer und durch das

Ventil selbst sezt, indem ihr unterer Theil t' einen

Theil des in Fig.

61 im Grundrisse zu ersehenden Ventilsizes bildet, und gleich dem

aͤußeren Ventilsize eine emporstehende abgerundete Kante hat. Das Ventil ist

auch hier an seiner unteren Flaͤche mit Leder oder einem anderen weichen

Materiale uͤberzogen. Die einzelnen Theile dieses Hahnes und deren durch

Schraubengewinde vermittelte Verbindungen erhellen aus der Zeichnung. Die Stellen an

denen die Schraubenverbindungen anzubringen sind, lassen sich verschieden

abaͤndern, indem sie großen Theils von der den Haͤhnen zu gebenden

Form abhaͤngen. Man kann die einzelnen Theile auch auf andere Weise als durch

Schraubengewinde miteinander verbinden; wir ziehen an allen jenen Stellen, an denen die

Haͤhne theils zum Behufs der Reinigung, theils zum Behufe allenfallsiger

Reparaturen zerlegt werden sollen, Schraubengewinde, an allen anderen Stellen

dagegen eine Loͤthung vor.

Wir erklaͤren keinen der einzelnen Theile der hier beschriebenen Haͤhne

fuͤr unsere Erfindung. Wir binden uns nicht an die Verfertigung derselben aus

Messing oder einem anderen Metall, sondern behalten uns vor, jedes tauglich

scheinende Material dazu zu verwenden. Unsere Erfindung steht ferner auch nicht mit

den aͤußeren Formen der Theile in Zusammenhang, sondern sie betrifft

hauptsaͤchlich die Methoden, nach welchen die Hahnventile gegen den Druk der

Fluͤssigkeiten ohne Anwendung von Stopfbuͤchsen fuͤr den

Durchgang der Ventilstangen geoͤffnet werden. Die Hebel, die Schieber, die

Federn lassen sich mannigfach modificiren, wenn das unseren Erfindungen zu Grunde

liegende Princip beibehalten wird.Der in den Zeichnungen vorkommenden Fig. 57 1/2 ist

der Patentbeschreibung mit keiner Sylbe erwaͤhnt; sie ist jedoch

leicht verstaͤndlich, und unterscheidet sich von Fig. 57 nur

dadurch, daß zur Unterstuͤzung des Griffes g auch noch eine Spiralfeder s

angebracht ist.A. d. R.

Tafeln