| Titel: | Apparat zum Erhizen der Gebläseluft der Hohöfen mittelst der Gichtflamme, worauf sich Miles Berry, Patentagent am Office of Patents, Chancery-Lane in der Grafschaft Middlesex, auf die von einem Fremden erhaltene Mittheilung am 31. Mai 1838 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 72, Jahrgang 1839, Nr. XXXI., S. 120 |

| Download: | XML |

XXXI.

Apparat zum Erhizen der Geblaͤseluft der

Hohoͤfen mittelst der Gichtflamme, worauf sich Miles Berry, Patentagent am Office of Patents,

Chancery-Lane in der Grafschaft Middlesex, auf die von einem Fremden erhaltene

Mittheilung am 31. Mai 1838 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Februar 1839, S.

285.

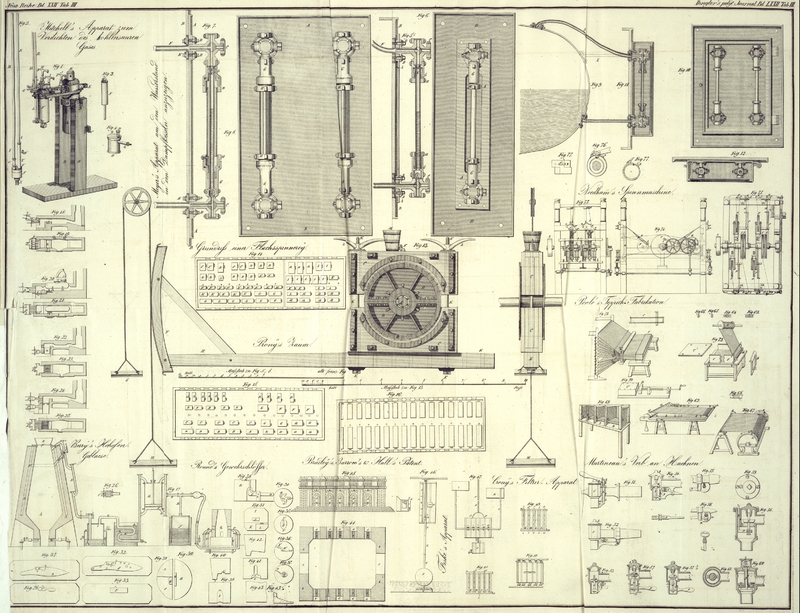

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Berry's Apparat zum Erhizen der Geblaͤseluft der

Hohoͤfen.

Gegenwaͤrtige, die Ersparniß an Brennmaterial bezwekende Erfindungen bestehen

in einer eigenen Methode den Rauch, die Gase und die Daͤmpfe, welche sich

beim Verbrennen der Brennstoffe und beim Schmelzen von Erzen entwikeln, zu sammeln

und in einen Ofen zu leiten, um sie in Verbindung mit der gewoͤhnlichen

Geblaͤsluft zur Unterhaltung der Verbrennung in demselben zu benuzen.

Die Art und Weise, nach welcher der Patenttraͤger dieß zu bewerkstelligen

sucht, erhellt aus der beigefuͤgten Zeichnung, in welcher Fig. 17 einen

Durchschnitt einer Reihe der hiezu dienlichen Apparate darstellt. A, A ist ein Ofen, wie er gewoͤhnlich zum

Ausschmelzen von Erzen benuzt wird. An dem oberen Ende desselben bemerkt man den

Trichter B, bei welchem das Erz und die Kohlen

aufgegeben werden, und an dessen unterem Theile sich ein Schieber oder ein Laden C befindet, welcher so genau paßt, daß, wenn er

geschlossen ist, weder Gase noch Daͤmpfe an dem oberen Ofenende entweichen

koͤnnen. Unten an dem Ofen bemerkt man die Pumpen D,

D, welche von den Geblaͤsen her die zur Unterhaltung der Verbrennung

noͤthige Luft in den Ofen leiten. In der Naͤhe des oberen Ofenendes

ist in dem Mauerwerke eine elliptische Oeffnung angebracht, von der die

Roͤhre E auslaͤuft. Diese Roͤhre

leitet den Rauch, die Gase und die Daͤmpfe, welche sich im Ofen entwikeln,

und welche, wenn der Schieber C geschlossen ist, keinen

anderen Ausweg haben, ab. Sie steigt unter einem Winkel von beilaͤufig 45

Graden empor, damit sie sich nicht durch das in den Ofen eingetragene Material

verlegen kann, und damit die von dem Luftstrome emporgetriebene Asche wieder in den

Ofen zuruͤkfalle. Uebrigens ist diese Neigung der Roͤhre auch nicht

streng nothwendig, da die Aschenmenge immer nur gering seyn wird, und da der Ofen

nicht ganz bis zum Rande hinauf mit Material gefuͤllt zu werden pflegt.

Jedenfalls ist aber darauf zu sehen, daß die Muͤndung dieser Roͤhre

stets frei bleibt, und daß ihre Weite eine solche ist, daß sie den Daͤmpfen

freien Abzug gestattet.

Da waͤhrend des Nachtragens von Erz und Brennmaterial der Schieber C von Zeit zu Zeit geoͤffnet werden muß, und da

hiedurch das Ausstroͤmen der Gase und Daͤmpfe durch die Roͤhre

E unterbrochen werden wuͤrde, so ist noch

fuͤr einen Canal gesorgt, durch den die Daͤmpfe in die Roͤhre

E gelangen koͤnnen. Es ist naͤmlich

innen im Ofen wenigstens einen Fuß unter der Oberflaͤche des der Behandlung

unterliegenden Materiales bei F, F eine

ringfoͤrmige Einziehung in dem Mauerwerke angebracht, von der aus eine

Roͤhre G, die oben mittelst eines Schiebers Z abgesperrt werden kann, in die Roͤhre E emporfuͤhrt.

Ich will nun zeigen, wie der Rauch, die Gase und die Daͤmpfe, welche durch die

Roͤhre E abgeleitet worden, an einem anderen Ofen

benuzt werden koͤnnen, um dadurch eine Ersparniß an Brennmaterial zu

erzielen. Die Roͤhre E laͤßt sich in

irgend einer Form herableiten, und soll zum Behufe der Reinigung der in ihr

enthaltenen Gase und Daͤmpfe mit ihrem unteren Ende in einen

Wasserbehaͤlter untertauchen. Man sieht diesen Behaͤlter bei H, H beinahe bis zur Haͤlfte mit Wasser gefuͤllt; in

ihn ist nach Art eines Gasometers umgekehrt ein anderer Behaͤlter I gestuͤrzt, der jedoch mit Bolzen und

Schraubenmuttern festgemacht ist. Die Roͤhre E

ist durch den Scheitel dieses Behaͤlters I

gefuͤhrt, so daß sie mit ihrem unteren Ende in das Wasser untertaucht und die

Gase also mit Zuruͤklassung der Unreinigkeiten, welche sie mit sich

fuͤhrten, durch das Wasser emporsteigen muͤssen, um in den oberen

Theil des Behaͤlters I zu gelangen. Das Wasser

wird mittelst einer Roͤhre und einem Hahne auf gehoͤriger Hoͤhe

erhalten, und kann ebenso auch bei einem Hahne abgelassen werden. In den oberen

Theil des Behaͤlters I ist eine Roͤhre K eingesezt, welche die gewaschenen Gase und

Daͤmpfe weiter leitet, und welche gewunden durch den Wasserbehaͤlter

L, L gefuͤhrt ist, damit der in ihr

enthaltene Wasserdampf verdichtet wird. Dem verdichteten Wasser kann durch einen

Heber oder durch einen Hahn Abfluß gegeben werden. Aus dem

Kuͤhlbehaͤlter L steigt die Roͤhre

K an einer Luftpumpe M

empor, in welche die Gase durch zwei Muͤndungen, welche mit Ventilen, die

sich nach Innen oͤffnen, ausgestattet sind, einstroͤmen. In dieser

Pumpe wird auf irgend eine Weise der Kolben N auf und

nieder bewegt, und hiedurch werden die Gase einerseits in den Roͤhren E und K herbeigesogen,

andererseits aber durch die Roͤhren O, O, O, an

denen sich Ventile befinden, welche sich nach Auswaͤrts oͤffnen,

ausgetrieben. Auf dem Wege von den Roͤhren O, O

an die Duͤsen P, P des Schmelzofens Q stroͤmt das Gas durch die Roͤhre R auch noch in das gleich einem Gasometer gebaute

Gefaͤß S. Dieser Gasometer wirkt wie ein

Luftgefaͤß und regulirt den Druk des Gasstromes. Wenn naͤmlich die

Spannkraft des Gases groͤßer wird, als sie erforderlich ist, so treibt sie

durch den von ihr erzeugten Druk das Wasser in dem Gefaͤße S zuruͤk. Dieser Apparat ist allgemein bekannt,

da man sich seiner an den Huͤttenwerken gewoͤhnlich zur Regulirung der

Geblaͤsluft bedient.

Um die auf solche Weise in den Ofen getriebenen Gase mit gewoͤhnlicher

Geblaͤsluft zu vermengen, ist in jede der Duͤsen P, P auch noch eine gewisse Roͤhre T eingesezt, durch welche ein gewoͤhnliches

Geblaͤse atmosphaͤrische Luft eintreibt. Es treten also Gas und Luft

mit einander vermengt in den Ofen ein, und dadurch wird die Verbrennung bedeutend

befoͤrdert, so daß sich eine wesentliche Ersparniß an Brennmaterial

ergibt.

Zu bemerken ist, daß, obschon die Luftroͤhren T

concentrisch in den Gasroͤhren P angebracht seyn

sollen, es doch besser ist, wenn die Luftroͤhre beilaͤufig um 6 Zoll

hinter der Muͤndung der Gasroͤhre aufhoͤrt, damit sich Luft und

Gas vor ihrem Eintritte in den Ofen gehoͤrig mit einander vermengen. Auch ist

es gut, wenn die Luft mit etwas groͤßerer Gewalt eingetrieben wird als die Gase. Da es in einigen

Faͤllen gut ist, wenn man die Geblaͤsluft durch die oberen

Duͤsen einleitet, so soll man, um die Roͤhren verlaͤngern zu

koͤnnen, einige Stuͤke derselben zum Schieben einrichten.

Will man die beschriebene Methode auf Raffiniroͤfen anwenden, so soll man die

Muͤndungen der Gasroͤhren etwas weiter machen, als jene der

Luftroͤhren, indem durch eine groͤßere Menge Gas die Arbeit dieser

Oefen auf das Beste gefoͤrdert werden kann. Fuͤr Reverberir-

oder Puddliroͤfen ist es der Erfahrung gemaͤß besser, wenn die Gase

und die Luft im Ofen selbst vermengt werden. Der Erfinder raͤth daher, in

diesem Falle die Gase und die Luft durch eigene getrennte Duͤsen einzuleiten.

Man sieht eine solche Einrichtung in Fig. 18 in einem

Durchschnittsaufrisse und in Fig. 19 in einem

horizontalen Durchschnitte, an welchem P die

Gasroͤhre und T die Luftroͤhre vorstellt.

Wenn die beiden luftfoͤrmigen Fluͤssigkeiten auf diese Weise

eingeleitet werden, und sich an der erforderlichen Stelle mit einander verbinden, so

uͤben sie, wenn sie mittelst einer Flamme oder einer geringen Menge

brennender Steinkohlen entzuͤndet werden, einen hoͤchst

wohlthaͤtigen Einfluß auf das der Behandlung unterliegende Metall.

Waͤre noch ein Extrafeuer erforderlich, so koͤnnte man ein solches

zwischen den beiden Stegen bei z aufzuͤnden.

An Oefen, an denen die Verbrennung hauptsaͤchlich durch den Zug eines Kamines

unterhalten wird, kann man Gasstroͤme, welche auf die oben beschriebene Weise

erzielt wurden, auf die aus Fig. 20 und 21 zu

ersehende Art einleiten. Das Gas wird durch die Roͤhre P in den vorderen Theil des Ofens eingeleitet, waͤhrend man die

atmosphaͤrische Luft wie gewoͤhnlich durch die Register des

Aschenloches oder an anderen erforderlichen Stellen eintreten laͤßt. Wenn die

beiden mit einander vermengten luftfoͤrmigen Fluͤssigkeiten durch ein

kleines, auf dem Roste Y brennendes Feuer

entzuͤndet werden, so laͤßt sich auf solche Art eine sehr starke Hize

erzielen. Man kann, um das Gas gleichmaͤßiger in der vorderen Kammer des

Ofens zu vertheilen, eine, zwei oder mehrere Roͤhrenreihen oder eine breite

flache Roͤhre von der Hauptgasroͤhre P

auslaufen lassen. Wenn der Ofen bestaͤndig geheizt werden soll,

waͤhrend der Gaszufluß aus dem Hohofen zeitweise unterbrochen wird, so kann

man zwischen den beiden Stegen bei Z

aushuͤlfsweise ein Feuer aufzuͤnden.

Wenn das Eisen in einem Reverberirofen erhizt werden soll, ohne daß es bis zur

Schweißhize erhizt zu werden braucht, so kann die Erhizung durch Gas und Luft allein

ohne alle Anwendung von Brennmaterial bewerkstelligt werden. Die Einleitung des

Gases und der Luft kann zu diesem Zweke so geschehen, wie es in dem

durchschnittlichen Aufrisse Fig.

22, und in dem horizontalen Durchschnitte Fig. 23 zu ersehen ist.

P ist die Roͤhre, in welcher das Gas von dem

Schmelzofen herbeigeleitet wird, und welche sich in der Ofenmuͤndung mit

einem breiten flachen Mundstuͤke endigt. In der Kammer der

Ofenmuͤndung laͤßt sich eine Reihe platter Roͤhren a, a, a anbringen, welche senkrecht gestellt und unten

gegen das Aschenloch hin, oben hingegen gegen den Ofen zu offen sind. Das Gas

gelangt durch die Roͤhre P in die Kammer, und

steigt zwischen den Luftroͤhren a, a, a in den

Ofen empor, waͤhrend gleichzeitig durch diese Roͤhren a, a, a Luft aus dem Aschenloche emporsteigt, sich mit

dem Gase vermengt, und dann durch eine Flamme entzuͤndet wird. Waͤre

noch eine groͤßere Menge Luft noͤthig, so koͤnnte diese durch

eine hoͤher oben angebrachte Oeffnung eingeleitet werden.

In Oefen, in welchen ein bestaͤndiges Feuer unterhalten werden muß,

laͤßt sich das Gas als Huͤlfemittel und zur Ersparniß an Brennmaterial

benuzen. Eine hiefuͤr passende Einrichtung erhellt aus dem durchschnittlichen

Aufrisse Fig.

24 und aus dem horizontalen Durchschnitte Fig. 25. Das Gas wird

hier in diesem Falle in der Roͤhre P unter den

Rost geleitet und mittelst mehrerer Roͤhren uͤber den oberen Theil der

Aschengrube verbreitet, von wo es dann in Folge des gewoͤhnlichen Zuges, der

durch die Aschengrube nach Aufwaͤrts Statt findet, emporsteigt. Der Gaszufluß

erheischt hier eine Regulirung, weil sonst der Zutritt der zur Verbrennung

erforderlichen Luft ein Hinderniß erfahren koͤnnte. Sollte man es fuͤr

geeigneter halten, das Gas uͤber dem Roste einzuleiten, so koͤnnte man

dasselbe durch die Roͤhre P* anstatt durch die

Roͤhre P eintreten lassen. In diesem Falle

muͤßte die Luft durch Oeffnungen eintreten, welche sich in unmittelbarer

Nachbarschaft der Muͤndung der Roͤhre P

befinden.

Manchmal ist es gut, die Gase vor deren Eintritt in den Ofen in einem eigenen

Gefaͤße mit Luft zu vermengen. Zu diesem Zweke kann man sich des in Fig. 26

ersichtlichen Behaͤlters bedienen. In den Ruͤken dieses

Behaͤlters waͤre naͤmlich die Gasrohre P und unter dieser die Luftroͤhre T

einzufuͤhren. Der Behaͤlter muͤßte zwei oder mehrere

Scheidewaͤnde, durch welche eine große Menge von Loͤchern gebohrt

waͤre, haben; und das Gas wuͤrde sich beim Durchgange durch diese

Loͤcher nothwendig mit der Luft vermengen. Das Gasgemisch koͤnnte

durch ein Rohr in den Ofen geleitet werden; durch dieses Rohr muͤßte aber ein

Sicherheitsgitter gespannt seyn, damit das brennende Gas nicht in den

Behaͤlter zuruͤktreten und daselbst explodiren kann.

Wenn man es zum Behufe des Schmelzprocesses nicht fuͤr noͤthig

haͤlt, daß das Gas mit bedeutender Gewalt eingetrieben und von Asche sowohl als von Dampf

gereinigt werde, so kann man es wohl auch direct aus der Roͤhre E,

Fig. 17, in

den Ofen treten lassen, wo dann der Wasserbehaͤlter H, das Kuͤhlgefaͤß L, L, die

Luftpumpe M, M und der Gasometer S wegbliebe. Zuweilen wird es gut seyn, wenn das Gas vor seinem Eintritte

in den Ofen mittelst irgend eines der bekannten Apparate erwaͤrmt wird.

Der Patenttraͤger bindet sich weder an bestimmte Formen, noch an bestimmte

Anordnungen der Theile, und behaͤlt sich in dieser Hinsicht beliebige

Modificationen vor.

Tafeln