| Titel: | Beschreibung eines Apparates, um das kohlensaure Gas in flüssigen und festen Zustand zu versezen; von Dr. J. K. Mitchell. |

| Fundstelle: | Band 72, Jahrgang 1839, Nr. XXXIV., S. 132 |

| Download: | XML |

XXXIV.

Beschreibung eines Apparates, um das kohlensaure

Gas in fluͤssigen und festen Zustand zu versezen; von Dr. J. K. Mitchell.

Aus dem Journal of the Franklin Institute, Nov. 1838, S.

239.

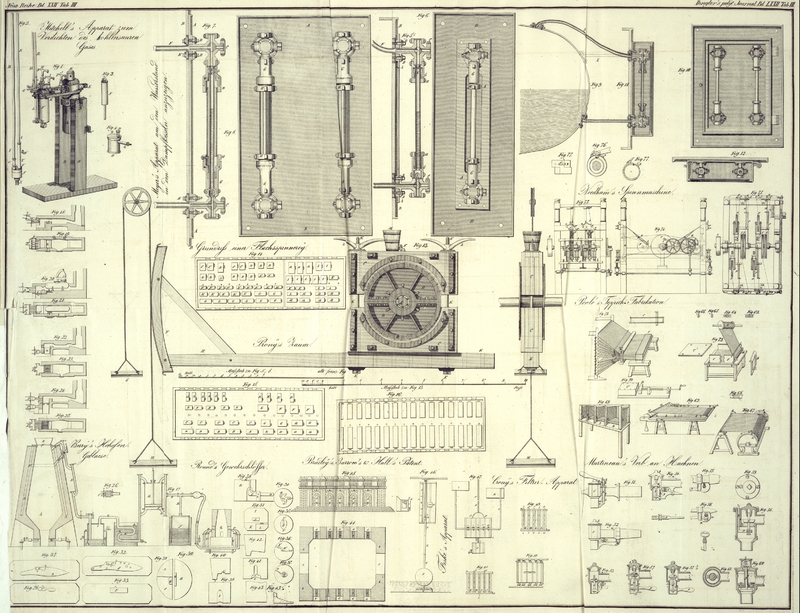

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Mitchell's Apparat zum Verdichten der

Kohlensaͤure.

Im Jahr 1823 erregten Faraday's gelungene Versuche mehrere

sogenannte permanente Gase durch Compression in fluͤssigen Zustand zu

versezen, die oͤffentliche Aufmerksamkeit in hohem Grade; so fand er z.B. daß

das kohlensaure Gas bei 32° F. durch einen Druk von 36 Atmosphaͤren zu

einer Fluͤssigkeit verdichtet wird. Er stellte seine sinnreichen und

kuͤhnen Versuche in Glasroͤhren an und brachte den erforderlichen Druk

durch die Entbindung des Gases selbst aus einem geeigneten Gemenge, innerhalb einer

geschlossenen Roͤhre hervor. Hr. Brunel stellte

bei seinen Versuchen, die comprimirten Gase als Triebkraft zu benuzen, anderthalb

Pinten fluͤssige Kohlensaͤure dar, welche er selbst bei hohen

Temperaturen in einer Reihe enger Messingroͤhren von nicht mehr als 1/30 Zoll

Metalldike eingeschlossen erhielt.

Erst im December 1835 wurde dieser interessante Gegenstand wieder angeregt, indem es

Hrn. Thilorier gelang, das kohlensaure Gas in Masse zu

einer Fluͤssigkeit zu verdichten;Polyt. Journal Bd. LVIII. S. 313. er fand ebenfalls, daß diese Fluͤssigkeit bei 32° F. nur unter

einem Druk von 36 Atmosphaͤren bestehen kann; bei dieser Temperatur ist ihr

specifisches Gewicht 0,830; bei – 4° F. – 0,900 und bei

86° – 0,600. Sie dehnt sich also von 32° bis 86° F. um

ihr 3,407faches Volum aus. Von 4° bis 32° F. ist ihre Ausdehnung fast

genau gleich derjenigen der Gase. Hr. Thilorier fand

auch, daß die Expansivkraft durch die Hize veraͤndert wird, so daß sie bei

86° F. 73 Atmosphaͤren betraͤgt und bei – 4° F.

26 Atmosphaͤren. Die Dichtigkeit des uͤber der Fluͤssigkeit bei

86° F. befindlichen Gases ist nach ihm 130 Mal so groß als die Dichtigkeit

des unter dem Druk einer Atmosphaͤre eingeschlossenen Gases. Sein Druk

betraͤgt daher bei 86° F. nicht viel uͤber die Haͤlfte

desjenigen, welchen seine Dichtigkeit anzeigen wuͤrde. Im fluͤssigen

Zustande ist die Kohlensaͤure nach Thilorier nicht

mit Wasser und fetten Oehlen mischbar, verbindet sich aber leicht mit Aether,

Alkohol, Naphtha, Terpenthinoͤhl und Schwefelkohlenstoff. Kalium zersezt sie

zwar, aber Blei, Eisen, Kupfer und andere leicht oxydirbare Metalle wirken nicht

darauf.Eine der merkwuͤrdigsten Erscheinungen, welche Hr. Thilorier beobachtete, ist die große

Kaͤlte, welche entsteht, wenn man die fluͤssige

Kohlensaͤure ploͤzlich in gasfoͤrmigen Zustand

uͤbergehen laͤßt, indem man sie von dem Druk befreit, welcher

sie in fluͤssigem Zustand erhielt. Durch einen Strom derselben sank

der Thermometer auf – 130° F. und ein Gemisch des

fluͤssigen Gases mit Schwefelaͤther brachte eine noch

groͤßere Temperaturerniedrigung hervor.A. d. O.

Die wirkliche Temperatur eines aus dem Behaͤlter ausstroͤmenden

Kohlensaͤurestrahls scheint von Thilorier

unrichtig angegeben worden zu seyn, denn da die Temperatur der festen Kohlensaͤure bei ihrer Bildung nicht unter –

90° F. ist und jeder Dampf sowie jede Fluͤssigkeit im Moment des

Uebergangs in den festen Zustand den hoͤchsten mit der Existenz des festen

Koͤrpers noch vertraͤglichen Temperaturgrad beibehaͤlt, so kann

der Kohlensaͤurestrahl nicht unter seinen Gefrierpunkt fallen. Sogleich nach

ihrer Entstehung faͤngt aber die schneefoͤrmige Kohlensaͤure an

kaͤlter zu werden und kann an der Luft auf – 109° F. und unter

dem Recipient der Luftpumpe auf – 136° sinken; durch Befeuchtung mit

Aether sogar auf – 146°.

Um feste Kohlensaͤure zu erhalten, ließ Thilorier

die fluͤssige Saͤure in eine Flasche oder eine Buͤchse

entweichen; indem ein Theil derselben auf diese Art ploͤzlich Gasform annahm,

gefror der andere durch die hiebei entstandene Kaͤlte. Die feste

Kohlensaͤure ist weiß, leicht, außerordentlich kalt und verdampft an der Luft

vollstaͤndig. Die Temperatur, wobei die Erstarrung der Kohlensaͤure

Statt findet, schaͤzt Thilorier auf beilaͤufig –

148° F.; die Versuche vor dem Ausschuß der Akademie ergaben jedoch nur

–124°. Uebrigens hat Thilorier das

Verfahren und den Apparat, womit er sich die fluͤssige Kohlensaͤure

verschaffte, bis jezt noch nicht naͤher beschrieben.

Ich beschreibe im Folgenden einen von mir mit Beihuͤlfe einiger Freunde

construirten Apparat, womit ich die meisten Versuche Thilorier's zu wiederholen und einige seiner Resultate zu berichtigen im

Stande war.

Derselbe (Fig.

1) besteht aus einem Kessel (Generator) von Gußeisen A, welcher in dem hoͤlzernen Gestell B ruht; ferner einem Recipient F, ebenfalls aus Gußeisen, welcher durch eine messingene Roͤhre mit

dem Kessel verbunden und durch den mit Schrauben versehenen Buͤgel K gut daran befestigt ist; H, I,

J sind Sperrhaͤhne; G ist die

Muͤndung einer Roͤhre; L eine mit dem

Behaͤlter F verbundene Glasroͤhre und S, M, R (Fig. 2) ein Manometer.

Der Kessel ist 20 Zoll lang und hat außen 6 Zoll im Durchmesser. Innen ist er 16 Zoll

tief und hat nahe 3 Zoll im Durchmesser, so daß er beilaͤufig 4 Pinten faßt.

Das Metall ist also ungefaͤhr 1 1/2 Zoll dik. Oben hat der Kessel eine

Oeffnung von 2 Zoll Durchmesser, welche mit einer starken schmiedeisernen Schraube

E verschlossen wird, die beilaͤufig einen

Viertelszoll hineinreicht. Im Kopf der Schraube ist ein Loch, durch welches man eine

lange und starke Eisenstange steken kann.

Der kupferne Napf N (Fig. 3) ist 1 3/4 Zoll

weit und 9 Zoll lang; er faßt beilaͤufig 12 Unzen Wasser. Oben ist er mit

einer kleinen Handhabe und am Boden mit einem Kupferdraht versehen, welcher nicht

ganz so lang ist als der Hohlraum des Kessels. Dieser Napf dient zum Hineinbringen

der Schwefelsaͤure.

Die messingene Roͤhre zwischen dem Kessel und dem Recipient ist in zwei Theile

von gleicher Laͤnge getheilt, welche mittelst eines kegelfoͤrmigen

Gefuͤges vereinigt und durch den mit Schrauben versehenen Buͤgel K, K dicht erhalten werden koͤnnen. Jeden dieser

beiden Theile der Roͤhre kann man mit einem Sperrhahn oͤffnen oder

sperren. Ein solcher Hahn befindet sich bei I und ein

anderer bei J; nachdem man also den Recipient von dem

Kessel abgesperrt hat, laͤßt sich der Inhalt in beiden zuruͤkhalten.

Die gewoͤhnlichen Sperrhaͤhne widerstehen dem Druk nicht genug, daher

man Schrauben-Sperrhaͤhne anwenden muß. Sie sind so verfertigt, daß

sie eine enge Oeffnung mittelst einer kegelfoͤrmigen Spize verschließen, und

da sie einen doppelten Kegel haben, so kann, wenn auch der Hahn ganz offen ist, doch

kein Gas an den Seiten der Schraube entweichen.

Der Recipient F faßt beilaͤufig eine Pinte. Die

bei G rechtwinklich umgebogene Roͤhre G, G reicht beinahe bis auf den Boden in dem

Behaͤlter F hinab. Der Sperrhahn H, G ist gerade so eingerichtet wie die bei I und J. L ist eine an jedem

Ende mit einer messingenen Dille verbundenen Glasroͤhre, welche mit dem

Innern von F communicirt; durch sie kann man das Niveau

der Fluͤssigkeit in F beobachten.

Der Manometer (Fig.

2) zum Messen des Druks ist besonders eingerichtet. In eine schmiedeiserne

Buͤchse S sind zwei Ansaͤze (Dillen) T und U eingeschraubt; jener

reicht fast bis auf den Boden der Buͤchse hinab, die beinahe ganz mit

Queksilber gefuͤllt ist. Durch die Achse der Schraube X geht eine enge Roͤhre in den Hohlraum von S und ist bis zum oberen Ende desselben fortgesezt, so daß sie

uͤber dem Queksilber steht. Zwei starke Barometerroͤhren R und M sind in U und W gekittetDiesen Kitt bereitete ich mir, indem ich 3 bis 4 Theile Schelllak mit 1 Th.

weißem oder rohem Terpenthin bei moͤglichst niedriger Temperatur

zusammenschmolz, so daß keine Blasen im Gemisch entstanden. Derselbe ist

sehr stark, wenn man aber die Hize nicht mit großer Sorgfalt regulirt,

entstehen darin durch die Verdampfung des Terpenthins Haarroͤhrchen.

Lezterem Fehler laͤßt sich auf die Art abhelfen, daß man nach dem

Erkalten die aͤußere Kittmasse wegschneidet und etwas Kitt aufgießt,

welcher schon bei einer viel niedrigeren Temperatur schmilzt, so daß die

Poren verschlossen werden.A. d. O. und an den oberen Enden hermetisch verschlossen. Diese Roͤhren sind

genau graduirt. In einer derselben U laͤßt man

beim Beginnen des Versuchs eine kurze Queksilbersaͤule bei Y stehen; die andere bleibt nebst ihrem Ansaz ganz mit

Luft gefuͤllt. Durch eine sehr feine Schraube bei W kann man die Menge der Luft in T

reguliren.

Der zinnerne Napf O (Fig. 4), worin man die

feste Kohlensaͤure sammelt, wird mit einem Dekel Z verschlossen, durch welchen eine an ihrem oberen Ende mit vielen kleinen

Loͤchern versehene Roͤhre P geht. Die

Handhabe Q ist hohl, so daß sie in das Ende G der Roͤhre des Recipienten paßt. Damit man sich

beim Anfassen derselben die Hand nicht erkaͤltet, umwindet man sie gut mit

Tuch.

Um den Apparat zum Gebrauch herzurichten, entfernt man die Schraube E und bringt 1 3/4 Pfd. Natron-Bicarbonat in den

Kessel A, denen man 24 Unzen Wasser zusezt. Nachdem

daraus durch Umruͤhren ein duͤnner Brei gebildet ist, gießt man 9

Unzen concentrirte Schwefelsaͤure in den kupfernen Napf N und laͤßt ihn mittelst eines

eingehaͤngten Drahts in den Kessel hinab. Nachdem dann die Schraube E fest zugezogen und der Sperrhahn J geschlossen worden ist, mischt man den Inhalt des

Kessels unter einander, indem man ihn auf dem Lager D in

dem hoͤlzernen Gestell B, B in horizontale Lage

herumdreht. Bei C ist eine Aufhaltstange. Diese Bewegung

muß mehrmals

wiederholt werden. In beilaͤufig 10 Minuten ist alle Kohlensaͤure in

Freiheit gesezt und befindet sich in A

groͤßtentheils in fluͤssigem Zustande.

Hierauf befestigt man durch den mit Schrauben versehenen Buͤgel K, K den vorlaͤufig mit Eis

abgekuͤhlten Recipient F an dem Kessel,

oͤffnet langsam die Haͤhne I und J und sogleich wird die fluͤssige

Kohlensaͤure in der Roͤhre L bemerklich.

Nach 10 Minuten kann die Verbindung mit dem Kessel abgesperrt werden und man wird

dann ungefaͤhr 8 Unzenmaaße fluͤssige Kohlensaͤure bei

32° F. in dem Recipient finden.

Laͤßt man diese Fluͤssigkeit durch die Roͤhre G in die Buͤchse O,

so verwandelt sich ein großer Theil derselben augenbliklich in Gas, welches durch

die Roͤhre P entweicht; die hiebei entstehende

Kaͤlte macht aber einen anderen Theil der Fluͤssigkeit erstarren,

welcher auf den Boden von O faͤllt. Auf jede Unze

Fluͤssigkeit erhaͤlt man beilaͤufig eine Drachme feste

Substanz.

Das specifische Gewicht der festen Kohlensaͤure ist wegen ihrer

Porositaͤt und Fluͤchtigkeit schwer zu bestimmen. Gleich nach ihrer

Entstehung hat sie ungefaͤhr das Gewicht der kohlensauren Bittererde, und

wenn man sie zwischen den Fingern stark zusammendruͤkt, wird ihre Dichtigkeit

fast verdoppelt. Die feste Kohlensaͤure ist vollkommen weiß, von weichem und

schwammigem Gefuͤge, schwach befeuchtetem und zusammengeballtem Schnee sehr

aͤhnlich. Sie verdampft rasch und wird dabei immer kaͤlter; die

entstehende Kaͤlte scheint jedoch ihre Verdampfung etwas zu vermindern, so

daß die Masse einige Zeit aufbewahrt werden kann. Eine Quantitaͤt von 346

Gran verlor in der Minute anfangs 3–4 Gran, verschwand aber erst in 3 1/2

Stunden vollstaͤndig, waͤhrend die Temperatur der Luft 76° bis

79° F. betrug. Wikelt man sie zusammengepreßt in Baumwolle oder Wolle ein, so

kann man sie sehr leicht aufbewahren. Die Temperatur, welche sie sogleich nach ihrer

Entstehung hat, ist nicht genau zu bestimmen, weil sie durch die Verdampfung

augenbliklich erniedrigt wird. Thilorier scheint der

Ansicht gewesen zu seyn, daß der groͤßte Kaͤltegrad zur Zeit der

Bildung der festen Kohlensaͤure erzeugt wird; bei meinen Versuchen

beobachtete ich aber eine bestaͤndige Abnahme der Temperatur, welche durch

einen (die Verdampfung befoͤrdernden) Luftstrom beschleunigt wurde. Bei ihrer

Entstehung macht die feste Kohlensaͤure den Thermometer auf ungefaͤhr

– 85° F. sinken. Wikelt man sie in Wolle oder rohe Baumwolle ein, so

wird ihr abkuͤhlender Einfluß verzoͤgert; sezt man sie der Luft,

besonders bewegter, aus, so faͤllt der Thermometer viel schneller und unter

dem Recipient der Luftpumpe erreicht die Wirkung ihr Maximum. Die groͤßte Kaͤlte, welche

feste Kohlensaͤure an der Luft hervorbrachte, war – 109° F.,

unter einem luftleeren Recipient – 136°; dabei war die

natuͤrliche Temperatur auf + 86°.

Eine Beimischung von Schwefelaͤther, so daß sie wie feuchter Schnee aussah,

vermehrte die Kaͤlte, denn die Temperatur sank dann unter der Luftpumpe auf

– 146° F.Da – 146 + 32 = 178, so ist die Kaͤlte fast eben so weit unter

dem Eispunkt als 212 – 32 = 180 uͤber ihm ist.; dieß ist der hoͤchste Kaͤltegrad, welchen ich erreichen

konnte. Man erzielt denselben sehr leicht, wenn man ungefaͤhr zwei

Drachmenmaaße Aether in den eisernen Recipient bringt, ehe man ihn beschikt; es

entsteht dann eine zusammengesezte Fluͤssigkeit, welche zwar nicht so viel

Schnee liefert, aber viel leichter abkuͤhlt. Anstatt Aether kann man auch

Alkohol anwenden, welcher aber nicht so wirksam ist. An der Luft sank das

alkoholische Gemisch auf – 106° F. und blieb auf diesem Grad. Als man

es anhauchte, sank es auf – 110°; sich selbst uͤberlassen stieg

es langsam auf – 106°, unter einer luftleeren Glasgloke aber fiel es

auf – 134°.

Alle meine Versuche, die feste Kohlensaͤure mit Wasser zu befeuchten, schlugen

fehl.

Bringt man Queksilber in eine Grube, welche man in fester Kohlensaͤure gemacht

hat, und bedekt es noch mit solcher, so gefriert es in wenigen Secunden. Fast

augenbliklich erstarrt aber das Queksilber, wenn man es in einen Teig gießt, welchen

man mit fester Kohlensaͤure und ein wenig Aether angemacht hat. Gefrornes

Queksilber sieht aus wie Blei, ist weich und leicht zu zerschneiden; es ist dehnbar,

haͤmmerbar und klingt nicht. In dem Augenblik, wo es anfaͤngt zu

schmelzen, wird es sproͤde oder kurz und bricht unter der Spize eines

Messers. In fluͤssigem Queksilber sinkt gefrorenes schnell unter.

Bei ungefaͤhr – 110° gefriert fluͤssige schweflige

Saͤure und das Eis sinkt in seiner eigenen Fluͤssigkeit unter; bei

– 130° erhaͤlt Alkohol von 0,798

spec. Gew. eine klebrige und oͤhlige Consistenz, welche bei groͤßerer

Kaͤlte zunimmt und bei – 146° gleicht er geschmolzenem Wachs. Alkohol von 0,820 spec. Gewicht gefror leicht.

Schwefelaͤther wurde bei – 146° nicht im Geringsten

veraͤndert.

Druͤkt man ein Stuͤk fester Kohlensaͤure an die Haut eines

lebendigen Thieres, so vertreibt es die circulirenden Fluͤssigkeiten und

verursacht einen großen weißen Flek; haͤlt man es 15 Secunden hin, so entsteht eine Blase

und 2 Minuten spaͤter ein tiefer weißer Eindruk mit einem erhoͤhten

Rande.

Das specifische Gewicht der fluͤssigen Kohlensaͤure kann man entweder

dadurch bestimmen, daß man ein bestimmtes Maaß derselben in einer Roͤhre

abwiegt und das Gewicht der Roͤhre, sowie des uͤber ihr befindlichen

Gases abzieht, oder mittelst kleiner Glaskuͤgelchen. Nach lezterer Methode

erhielt ich folgende Resultate im Vergleich mit denen von Thilorier:

Thilorier.

Temper. Fahr.

Spec. Gew.

Temp. Fahr.

Spec. Gew.

32°

0,93

32°

0,83

43°,5

0,8825

51°

0,853

74°

0,7385

86°

86°

0,60

Das spec. Gewicht bei 32° F. wurde mehrmals und mit verschiedenen Kugeln

bestimmt, wobei ich es stets gleich oder sehr nahe 0,93 fand, indem die Differenz

nie auf 0,005 stieg; nach Thilorier ist das spec. Gewicht

bei 32° = 0,83. Die Ausdehnung der Fluͤssigkeit, wie sie sich aus

beiden Versuchsreihen ergibt, ist wirklich auffallend. Nach den meinigen werden

73,85 Theile, wenn die Temperatur von 32° auf 74°, also um 42°

steigt, zu 93 Theilen und nehmen also um 19,15 Theile zu, so daß sich die

Fluͤssigkeit beinahe dreimal so stark ausdehnt wie das kohlensaure und jedes

andere Gas. Nach Thilorier nehmen 60 Theile durch eine

Temperaturerhoͤhung von 54° um 23 Theile zu, waͤhrend das

gleiche Volum Luft unter denselben Umstaͤnden nur um 6,75 Theile zunehmen

wuͤrde, so daß sich also die Fluͤssigkeit viermal so stark ausdehnen

kann, als die Gasarten.

Da unter 32° F. oder bei vermindertem Druk eine Temperaturerhoͤhung bei

weitem keine so bedeutende Ausdehnung bewirkt, so wird es wahrscheinlich, daß die

fluͤssige Kohlensaͤure unter dem Gewicht von wenigen

Atmosphaͤren, wie z.B. wenn sie dem Gefrierpunkt nahe ist, sich durch die

Waͤrme kaum mehr ausdehnt als Wasser. Zwischen – 4° und +

32° betraͤgt ihre Ausdehnung 0,053, waͤhrend die der Luft 0,069

ist. Diese Thatsachen machen eine Untersuchung wuͤnschenswerth, ob das Wasser

bei sehr hoher Temperatur und sehr hohem Druk vielleicht eine aͤhnliche

bedeutende Ausdehnung erleidet, so daß, wenn sich ein stark erhizter Dampfkessel

ploͤzlich damit fuͤllt, bisweilen Explosionen entstehen

muͤssen.

Thilorier gibt den Druk des kohlensauren Gases, wenn es

sich uͤber fluͤssiger Kohlensaͤure befindet, fuͤr

32° F. zu 36 und fuͤr 86° zu 73 Atmosphaͤren an. Mittelst des

Manometers S, M, R fand ich den Druk folgendermaßen:

32°

36 Atmosphaͤren.

45°

45

–

66°

60

–

86°

72

–

Bei der Einrichtung des Manometers kann man den Druk mit großer Genauigkeit

bestimmen; denn da die eine Roͤhre M den Druk vom

Anfang eines Versuches zu bezeichnen beginnt und das Queksilber in der anderen R nicht merklich steigt, bis die erste Roͤhre

einen Druk von mehreren Atmosphaͤren angezeigt hat, so ist die zweite

Roͤhre das Aequivalent einer Roͤhre von ihrer mehrfachen

Laͤnge. Die erste Roͤhre bestimmt die Groͤße des Druks, wobei

das Queksilber den Anfangspunkt auf der zweiten erreicht und die zweite zeigt

hierauf die Multiplicatoren desselben an. Wenn z.B. das Queksilber in M auf fuͤnf Atmosphaͤren ist, und dabei am

Einheitszeichen in R, so ist der Werth dieser Einheit

Fuͤnf und die den Druk in R anzeigenden Zahlen

muͤssen also mit Fuͤnf multiplicirt werden; R leistet also dieselben Dienste wie eine fuͤnfmal so lange

Roͤhre. Auf diese Art lassen sich sehr kurze Roͤhren zur Bestimmung

eines sehr hohen Druks anwenden. Ungleichheiten in der Temperatur,

Unregelmaͤßigkeiten im Kitt und andere Ursachen koͤnnen die

Capacitaͤt des Ansazes T, W abaͤndern, da

aber M immer die Einheit fuͤr R bezeichnet, so koͤnnen diese Ursachen keinen

Irrthum veranlassen. Natuͤrlich muß das Gewicht der Queksilbersaͤule

in R noch zu dem Product addirt werden. Es ist auch

darauf zu achten, daß die Temperatur des die Fluͤssigkeit enthaltenden

Gefaͤßes niedriger ist, als die des Manometers, weil sich sonst durch

Verdichtung Fluͤssigkeit in den Roͤhren erzeugt. Dieß begegnete mir

auch bei einem Versuche den Druk bei 86° F. zu bestimmen, als die

natuͤrliche Temperatur 75° war. Man sah Gasblasen durch eine

Fluͤssigkeit in M bis auf ihre

Oberflaͤche, wenige Zoll unter dem Queksilbercylinder aufsteigen. Fuͤr

die Glasroͤhren laͤßt sich dieß dadurch vermeiden, daß man den Ansaz

von M bis in das Queksilber der Schale hinab

verlaͤngert, so daß ein Cylinder atmosphaͤrischer Luft zwischen zwei

Queksilbercylindern eingeschlossen wird und also gar kein kohlensaures Gas in den

Ansaz oder die Glasroͤhre treten kann. In diesem Falle muß natuͤrlich

eine Correction fuͤr das Gewicht dieser Saͤule gemacht werden.

Wenn man eine Glasroͤhre, welche an einem Ende luftdicht verschlossen, am

anderen aber in einen messingenen Ansaz mit Schraube eingekittet ist, an einem

beschikten Recipient anbringt und mit Schnee oder zerstoßenem Eis abkuͤhlt,

so kann man fluͤssige Kohlensaͤure darin sammeln. Dieselbe ist vollkommen

farblos und durchsichtig, und man sieht die vorlaͤufig hineingebrachten

Glaskugeln (welche das spec. Gew. anzeigen) darin auf- und absteigen, sowie

sich die Temperatur aͤndert. Oeffnet man die so beschikte Roͤhre, so

kommt die Fluͤssigkeit in heftige Bewegung, entweicht rasch, wird immer

kaͤlter und endlich verwandelt sich der Ruͤkstand in feste

Kohlensaͤure, welche ziemlich weiß, dichter als die auf andere Art erhaltene

und sehr poroͤs ist. Kuͤhlt man die Roͤhre in einem Teige aus

schneeartiger Kohlensaͤure und Aether ab, so erstarrt die Fluͤssigkeit

zu einer Masse, welche nicht poroͤs ist, aber in der Fluͤssigkeit, die

durch Schmelzen des festen Koͤrpers wieder gebildet wird, niedersinkt.

Bringt man in solche Roͤhren vorher Wasser, Aether, Alkohol, Oehle etc. und

fuͤllt sie dann mit fluͤssiger Kohlensaͤure, so lassen sich die

eintretenden Erscheinungen leicht beobachten. Da das Wasser schwerer ist, so bleibt

es unter der neuen Fluͤssigkeit und scheint sich sogar an der

Beruͤhrungsflaͤche nicht damit zu vermischen, denn wenn man die

Kohlensaͤure austreten laͤßt, zeigen sich keine Blasen im Wasser und

dasselbe erstarrt auf seiner Oberflaͤche zu festem Eis.

Bringt man Alkohol oder Aether hinein, so sinkt die entstehende fluͤssige

Kohlensaͤure in Stroͤmen durch sie hinab, macht sie aber bald durch

ihre Beimischung milchig. Die Beseitigung des Druks verursacht ein heftiges

Aufbrausen, und gleich darauf sieht man den klaren, farblosen Aether oder Alkohol

allein in der Roͤhre, indem kein fester Koͤrper gebildet wird. War in

dem Alkohol Schelllak aufgeloͤst, so schlaͤgt ihn die Saͤure in

leichten weißlichen Floken nieder, welche sich sogleich wieder aufloͤsen,

wenn man die Saͤure entweichen laͤßt. Es bleibt nur die durch den Lak

braun gefaͤrbte Fluͤssigkeit zuruͤk.

Wenn die Fluͤssigkeit in einer Glasroͤhre gefroren ist, kann man

dieselbe am Loͤthrohr zuschmelzen. Eine solche Roͤhre enthaͤlt

immer fluͤssige oder gasfoͤrmige Kohlensaͤure;

fluͤssige, wenn eine hinreichende Menge davon vorhanden ist, bei allen

Temperaturen, – sonst aber bei hohen Temperaturen bloß gasfoͤrmige.

Ich besize eine solche Roͤhre, welche sich bei 56° F. mit Feuchtigkeit

beschlaͤgt, und worin die Fluͤssigkeitssaͤule mit der Abnahme

der Temperatur immer zunimmt. Bei 35° ist dieselbe ungefaͤhr einen

halben Zoll lang.

Es ist nicht sehr wahrscheinlich, daß man die Kohlensaͤure als mechanische

Triebkraft wird anwenden koͤnnen, indessen hat das Franklin Institute einen Ausschuß mit der Pruͤfung dieses

Gegenstandes beauftragt, damit man hieruͤber die genaue Wahrheit erfahre und

unsere Landsleute in dieser Hinsicht nicht Zeit und Talent unnuͤz

verschwenden.

Tafeln