| Titel: | Verbesserungen an den mechanischen und Handwebestühlen zum Weben von glatten und gemusterten Fabricaten, worauf sich William Wells, Maschinenbauer, und Samuel Eccles, Mechaniker, beide in Manchester, am 5. Jan. 1838 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 72, Jahrgang 1839, Nr. XLIII., S. 190 |

| Download: | XML |

XLIII.

Verbesserungen an den mechanischen und

Handwebestuͤhlen zum Weben von glatten und gemusterten Fabricaten, worauf sich

William Wells,

Maschinenbauer, und Samuel

Eccles, Mechaniker, beide in Manchester, am 5. Jan. 1838 ein Patent ertheilen ließen.

Aus dem London Journal of arts. Maͤrz 1839, S.

355.

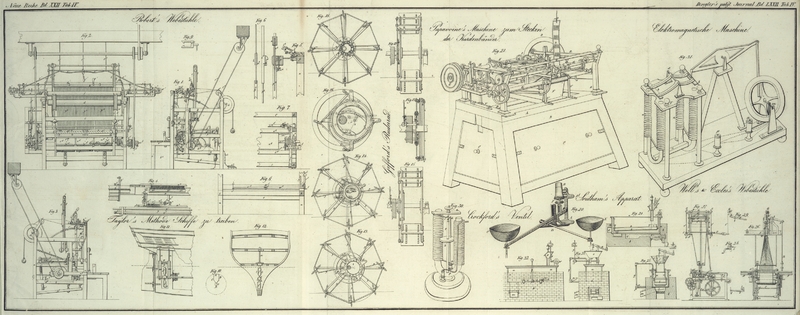

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Wells's und Eccles's verbesserte Webestuͤhle.

Man sieht in Fig.

26 unseren Webestuhl von der Fronte und den dazu gehoͤrigen

Jacquard in einem Durchschnitte, waͤhrend Fig. 27 eine seitliche

Ansicht davon gibt. A, A ist das eiserne Gestell eines

gewoͤhnlichen mechanischen Webestuhles, wie man ihn dermalen zum Weben

leichter Stoffe verwendet. B ist die Haupttreibwelle und

das Kurbelrad; C die Daͤumlingswelle; D die Lade; E der Jacquard,

welcher von den Balken F, die in dem Mauerwerke fixirt

sind oder auch an dem Webestuhle befestigt seyn koͤnnen, getragen wird; G das sogenannte Griffbrett (grife or knife board) des Jacquard; H das

Kammbrett (comber-board); I die Bleie (lingers or leads); K der Riemen und der Hebel, der den Webestuhl in und

außer Bewegung sezt; L die Aufnahmsbewegung, der

Werkbaum etc. Wir haben alle diese bekannten Theile, die nicht zu unserer Erfindung

gehoͤren, hier nur deßwegen angedeutet, damit die von uns getroffenen

Vorrichtungen um so deutlicher erhellen. Hiezu gehoͤrt nun der an einem Arme

des Rades B befindliche Zapfen a und die von diesem an den Haupthebel N, der

seinen Drehpunkt in b hat, emporsteigende adjustirbare

Verbindungsstange M. Das kuͤrzere Ende dieses

Hebels, welches zwei Arme hat, erfaßt mit diesen, wie Fig. 27 zeigt, an den

Punkten 1 und 2 die Stange c. An denselben Punkten

befinden sich auch die zwei eisernen Gelenkstuͤke d, deren untere Enden die in dem Griffbrette G

fixirten Zapfen e erfassen, so daß dieses Brett also bei

jedem Umlaufe der Kurbel B abwechselnd emporgehoben und

herabgesenkt wird.

Um das Gewicht dieses Brettes sowohl, als auch jenes der Bleie auszugleichen,

bedienen wir uns der Gegengewichte O, welche an den

Hebeln P adjustirbar sind. Diese Hebel haͤngen

lose von den Zapfen e, e herab; und an ihren Enden sind

die Schnuͤre f befestigt, welche, nachdem sie

beinahe einmal um die excentrischen, an den beiden Enden der Welle R fixirten Rollen Q

gelaufen, daran festgemacht sind. An derselben Welle R

befinden sich auch die beiden kleinen Rollen g, und an

diesen sind die beiden Rinnen h befestigt, welche die Stange an den Punkten

1, 2 festhalten. Auf solche Art unterstuͤzen demnach die Gegengewichte O den Hebel N beim

Emporheben des Brettes G und der Bleie I.

Man wird bemerken, daß die Gegengewichte mit um so groͤßerer Kraft wirken, je

mehr sich die Schnuͤre f von dem Mittelpunkte der

Welle der excentrischen Rollen Q entfernen; und daß

sich, wie in Fig.

29 durch die Linie 3 angedeutet ist, die Schnuͤre dicht an dem

Mittelpunkte der Welle befinden, sobald die Kette und die Bleie sich im Ruhestande

befinden. Ein anderer Vortheil dieser Gegengewichte ist, daß sie in demselben

Augenblike, in welchem die Schuͤze ausgeworfen wird, ihre hoͤchste

Kraft ausuͤben, so daß also die zum Betriebe des Webestuhles erforderliche

Kraft auf die zwekmaͤßigste Weise vertheilt wird. Es gibt verschiedene

Methoden das Griffbrett emporzuheben; es duͤrfte aber die hier beschriebene

hinreichen, um einen Begriff von unserer verbesserten Methode das Gewicht des

Griffbrettes und der Bleie auszugleichen zu geben.

Der zweite Theil unserer Erfindung besteht in einer Methode den Webestuhl in

Stillstand zu bringen, sobald der Einschuß bricht oder die Spule leer ist. Es ist

naͤmlich i ein kleines, an der Welle c aufgezogenes Excentricum, welches auf den Hebel k wirkt. An dem langen Ende dieses lezteren ist ein

kleiner Riemen befestigt, der mit dem einen Ende nach Aufwaͤrts und

uͤber die Rolle m gefuͤhrt, mit dem

anderen hingegen nach Abwaͤrts und unter der Rolle n weg gefuͤhrt ist, so daß er gleichsam ein endloses Band bildet.

Dieses Band ist jedoch, wie man in Fig. 26 bei 4 und 5

sieht, durchgeschnitten, und an den Durchschnittsenden sind einige (z.B. 5 oder 6)

starke Schnuͤre angeknuͤpft, so daß immer noch ein endloses Band

gebildet ist. An diesen Schnuͤren befinden sich Oehren oder Maschen o, die nach Art von Lizen wirken. Durch diese Lizen ist

eine kleine, beilaͤufig aus 10 Faͤden bestehende Kette

gefuͤhrt, so daß sich, wenn dieselbe wie in Fig. 27 bei p, q geoͤffnet ist, fuͤnf Faͤden in

dem oberen und fuͤnf in dem unteren Blatte befinden. Diese Kette, welche ich

die Anzeigkette nenne, ist an dem Brustbaume befestigt, durch das Ende des

Rietblattes, hierauf durch die Maschen oder Lizen, und dann uͤber die kleine

Rolle r gefuͤhrt; endlich ist an ihrem Ende, um

sie in gehoͤriger Spannung zu erhalten, das Gewicht s aufgehaͤngt. Zur Seite des Webestuhles bei 6 sind zwei kleine

empfindliche, messingene Hebel t, u angebracht. Das

lange Ende des Hebels t ist durch eine entsprechende

Anzahl kleiner loser Faͤden v an den oberen Theil

der Anzeigkette gebunden, waͤhrend sein kurzes Ende durch einen kleinen Draht

mit dem Hebel u in Verbindung steht. An dem gebogenen

Ende dieses lezteren ist ein staͤhlerner Zapfen w

befestigt; sein anderes

Ende dagegen ist so belastet, daß er dadurch balancirt ist. X ist eine Aufhaltplatte, welche mit einer Stellschraube an dem Bande oder

Hebel K fixirt ist, und welche, wenn der Webestuhl in

Thaͤtigkeit ist, direct der kleinen, an die vordere Seite der Lade

geschraubten Platte Y gegenuͤber zu stehen kommt.

Das Spiel dieses Apparates geht nun auf folgende Weise von Statten. In dem Momente,

wo die Schuͤze in die Buchse, in welcher sich die Anzeigkette befindet,

eingetreten ist, suchen die Faͤden dieser Kette p,

q sich gegenseitig zu kreuzen, woran sie jedoch durch den zwischen ihnen

befindlichen Einschußfaden gehindert werden. Da folglich keine Einwirkung auf die

Hebel t, u Statt findet, so bleiben dieselben

unbeweglich, und der Zapfen w faͤhrt fort bei

jedem Schlage der Lade in die vorne an der Lade befindliche Vertiefung einzudringen.

So wie hingegen der Einschuß fehlt, veraͤndern die Faͤden der

Anzeigkette augenbliklich ihre Stellung; sie kreuzen sich, wo dann die oberen

Faͤden, indem sie das Ende des Hebels 2 mit sich ziehen, bewirken, daß der

Zapfen w herabgedruͤkt wird, wie dieß in Fig. 28 zu

ersehen ist. Er gelangt dann zwischen die vorne an der Lade befindliche Platte Y und die an dem Riemenhebel angebrachte Platte X, wo dann der leztgenannte Hebel durch die Kraft der

Lade aus der Stelle getrieben wird, und mithin der Stuhl zum Stillstehen kommt.

Der dritte Theil unserer Erfindung besteht in einer Methode das Aufnahmsgewicht durch

das Stehenbleiben des Stuhles von dem Welkbaume loszumachen. Dieß geschieht

naͤmlich mittelst einer an dem Ende des Riemenhebels K befestigten Stange Z, welche sich quer durch

den Webestuhl erstrekt, und mit einem an deren Ende befindlichen Loche die Schnur 7

erfaßt. Das eine Ende der Schnur ist zur Seite des Webestuhles festgemacht; das

andere dagegen an dem Daͤumlinge oder Sperrkegel 8. Wenn sich der Riemenhebel

in der durch eine punktirte Linie angedeuteten Stellung befindet, so wird der

Sperrkegel 8 auf dem Sperrade L aufruhen und folglich

thaͤtig seyn; erleidet er hingegen eine Ortsveraͤnderung, so wird der

Sperrkegel von dem Rade abgezogen und das Gewicht mithin außer Wirksamkeit

gesezt.

Diese unsere Erfindungen sind auf alle Webestuͤhle, sie moͤgen durch

Menschenhand oder durch irgend eine Triebkraft in Bewegung gesezt werden, und zur

Fabrication von glatten oder gemusterten Stoffen bestimmt seyn, anwendbar.

Tafeln