| Titel: | Verbesserungen an den Webestühlen, worauf sich Joseph Lincoln Roberts, Kaufmann zu Manchester, auf die von einem Ausländer erhaltenen Mittheilungen am 15. April 1837 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 72, Jahrgang 1839, Nr. XLIV., S. 193 |

| Download: | XML |

XLIV.

Verbesserungen an den Webestuͤhlen, worauf

sich Joseph Lincoln

Roberts, Kaufmann zu Manchester, auf die von einem Auslaͤnder

erhaltenen Mittheilungen am 15. April 1837 ein

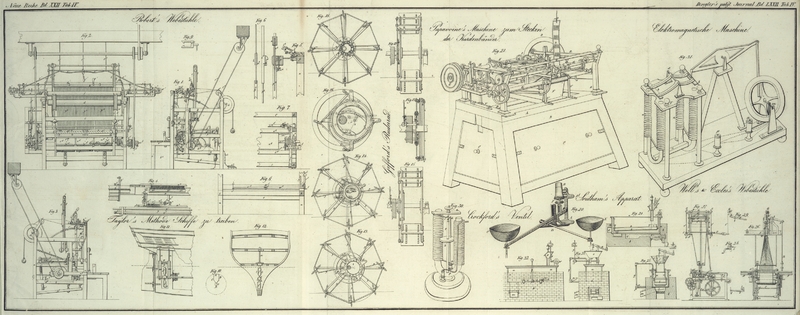

Patent ertheilen ließ.Obwohl die Zeichnungen, welche das London Journal von

diesem sehr complicirten Webestuhle gibt, sehr unvollstaͤndig sind, und

viele der Theile, auf welche sich in der Beschreibung bezogen wird,

gaͤnzlich fehlen, waͤhrend andere nicht mit den entsprechenden

Buchstaben bezeichnet scheinen, erlauben wir uns doch, das ganze Patent bekannt

zu machen, da wenigstens einige der von dem Patenttraͤger in Anwendung

gebrachten Mechanismen daraus hervorgehen und fuͤr

Sachverstaͤndige von Nuzen seyn koͤnnen.A. d. R.

Aus dem London Journal of arts. Maͤrz 1839, S.

313.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Roberts's verbesserte Webestuͤhle.

Meine Erfindungen betreffen hauptsaͤchlich jene Art von Webestuͤhlen,

die zum Weben von gekoͤperten Bettdeken (knotted

counterpanes) und uͤberhaupt solcher gemusterter Stoffe dienen, an

denen das Muster auf der Oberflaͤche des Fabricates durch Erhebung der Kette

oder des Einschusses in Knoten oder kleinen Schlingen gebildet wird. Mein Webestuhl

besteht eigentlich aus zwei Theilen oder Abtheilungen, von denen der eine den Zeug

webt, und der andere die Muster erzeugt.

Der erste dieser Theile wird aus folgender Beschreibung der auf Taf. IV gegebenen

Abbildungen Fig.

1, 2, 3

und 4

erhellen. Die vier Pfosten a, a, a, a des Gestelles sind

durch die vier Querbalken b, b und an den Enden durch

die vier horizontalen Balken c, c miteinander verbunden.

v ist eine Platform, auf welcher der Weber steht;

d die Walze oder der Baum, auf der das Kettengarn

aufgewunden ist; e die Gewichte, die an Reibungsriemen,

welche uͤber die Haͤupter des Baumes d

laufen, aufgehaͤngt sind, und welche, obschon sie die Kette in

gehoͤriger Spannung erhalten, derselben doch gestatten, sich so schnell

abzuwinden, als sie durch den Einschuß ausgefuͤllt wird. f ist eine Walze, uͤber die das Garn

laͤuft, um eine andere Richtung anzunehmen; g der

Brustbaum, uͤber den der Zeug gefuͤhrt ist; h der Zeugbaum, der das vollendete Gewebe aufnimmt. j ist ein Sperrrad und Getrieb; i ist ein

Hebel, welcher die Bewegung von der Lade an den Zeugbaum fortpflanzt. Die Sperrer

k, k dienen zur Fixirung des Baumes, waͤhrend

die Lade auf den Hebel i wirkt. l, l sind die Tritte, von denen aus durch die Riemen m, m die Bewegung an die Wellen o, o fortgepflanzt wird, die ihrerseits mittelst der Winkelraͤder

p, p die Walzen q, q in

Bewegung bringen. Diese lezteren Walzen stehen durch die Riemen r, r mit den

Lizen in Verbindung, welche die Kette zum Behufe des Durchganges der Schuͤze

auf- und nieder ziehen. t, t sind Riemen, womit

die Lizen an der von den Pfosten u getragenen Walze s aufgehaͤngt sind. Leztere Walze dreht sich, je

nachdem die Lizzen hinauf oder herab gezogen werden, nach entgegengesezten

Richtungen um ihre Achse. v ist die Achse, an der sich

die Lade schwingt; die sogenannten Schwerter oder Haͤngestaͤbe dieser

lezteren sieht man bei w, w, und zwischen diesen

Haͤngestaͤben laͤuft nach der Quere die Latte x hin. y ist das Laufbrett

der Schuͤze, an welchem der untere Rand des Rietblattes befestigt ist,

waͤhrend dessen oberer Rand von der unteren Leiste z der Lade aufgenommen wird. Die Stangen p',

p', denen die aus der Zeichnung ersichtliche Biegung gegeben ist, sind mit

dem einen Ende an dem Pfosten a, mit dem anderen dagegen

an dem Querbalken b fest gemacht. Die auf das Laufbrett

geschraubten Pfosten q', q' bewegen sich an den Stangen

p', p', um welche die Federn r', r' so gewunden sind, daß sie sich mit dem einen Ende gegen einen in

die Stangen p', p' eingelassenen Zapfen, mit dem anderen

hingegen gegen die Pfosten q', q' stemmen. Diese Federn

sollen dem Gewichte der Lade entgegen wirken und sie daher fuͤr den Weber

leichter beweglich machen. Die aus dem Brustbaume g

hervorragenden Zapfen s', s' verhindern die Lade beim

Einschlagen des Einschusses sich uͤber einen bestimmten Punkt hinaus zu

bewegen.

Die doppelten Schuͤzenbuͤchsen sind bei a'

zu sehen. b', b' sind die Treibstangen (pecker rods or spindles), welche an den Pfosten c', c' fest gemacht sind, und auf denen sich die

Schuͤzentreiber d', d', die durch die

Schnuͤre e', e', e' mit dem Griffe f in Verbindung stehen, schieben. Die

Schuͤzentreiber werden abwechselnd vorwaͤrts getrieben, indem der

Weber den Griff f' erfaßt; durch diese Bewegung gelangt

die Schuͤze in die Buͤchse, welche sich dem in Bewegung gesezten

Schuͤzentreiber gegenuͤber an dem Ende der Lade befindet. x', y' sind Rollen, deren Achsen mit Federn umgeben

sind, und deren Geschaͤft es ist, die von dem Weber vorwaͤrts

getriebenen Schuͤzentreiber wieder zuruͤkzufuͤhren. Die

Schuͤzentreiber sind zu diesem Zweke durch die Schnuͤre z', z' mit diesen Rollen x',

y' verbunden.

Aus dem bisher Gesagten wuͤrde hervorgehen, daß nur eine einzige

Schuͤze in Bewegung gesezt wird; da aber ihrer zwei benuzt werden sollen, so

ist fuͤr einen Mechanismus gesorgt, durch den die beiden Schuͤzen

abwechselnd vor die Schuͤzentreiber d', d'

gebracht werden. g, g' sind V's, in denen sich die Schuͤzenbuͤchsen horizontal

hin- und her bewegen. Zur Regulirung des Grades, in welchem diese Bewegung

stattfinden soll, dienen die Schrauben h', h'. i', i', i',

i sind Arme, welche von dem Schafte j'

auslaufen, und deren untere Enden durch Zapfenloͤcher gehen, die in den eisernen, an

den Boden der Schuͤzenbuͤchsen geschraubten Stuͤken l', l' angebracht sind. Die Schaͤfte j' werden von den Pfosten k',

k' getragen. o' ist der Griff, womit der Weber,

indem er demselben eine Schwingungsbewegung gibt, die Buͤchsen

verschiebt.

Ich gehe nunmehr auf den zweiten Theil meines Webestuhles uͤber, welcher

hauptsaͤchlich folgende drei Operationen zu verrichten hat. Er hat

naͤmlich 1) die in den Mustern vorkommenden Abaͤnderungen zu

reguliren, die Federn und die Sperrstange zu adjustiren, die Haken oder

Zaͤhne emporzuheben, und den Einschuß auf deren Einwirkung vorzubereiten; er

hat 2) die Haken zum Behufe der Erzeugung der Knoten, welche das Muster bilden,

herabzusenken; und er hat 3) die Haken von den Knoten frei zu machen, und sowohl

ihnen als auch anderen Theilen der Maschinerie zu gestatten, wieder in ihre

fruͤhere Stellung zuruͤkzukehren.

Zur Erlaͤuterung der ersten dieser Operationen dient folgendes. Die Rolle a'' bewegt sich um die Welle b'', welche von der Triebkraft der Fabrike her durch den Riemen c'' in Bewegung gesezt wird, und welche den zur

Verrichtung der ersten Operation bestimmten Mechanismus in Gang sezt, sobald die

Klauenbuͤchse d'' die Rolle a'' mit der Welle b''

verbindet. Die Klauenbuͤchse d'' sezt

naͤmlich vermoͤge ihrer Hin- und Herbewegung durch die an der

Welle b'' befindliche Patrone f'' die Rolle a'' in oder außer Verbindung mit

der Welle b''. Um dieß zu bewerkstelligen,

erhaͤlt die Klauenbuͤchse selbst ihre Bewegung durch eine Schiebstange

g'', welche der Weber bei der Kugel h'' erfaßt, und die sich in den Pfosten i'', i'' nach Rechts zu schiebt, mitgetheilt. Hiedurch

kommt ein Hebel in Thaͤtigkeit, dessen laͤngerer Arm j'' vermoͤge eines Zapfenloches, durch welches er

geht, mit der Stange g'' in Verbindung steht. Die Welle

k'' laͤuft in den Pfosten l'' in Zapfenlagern. m'' ist

der kurze Arm des Hebels, der gegen die Feder n''

druͤkt und dadurch deren Spannkraft uͤberwaͤltigt. Der obere

Theil dieser Feder n'' ist an dem Querbalken o'' fest gemacht, waͤhrend dessen unteres Ende in

einer in die Klauenbuͤchse d'' geschnittenen

Furche spielt. p'' ist eine andere an der Feder n'' befestigte Feder, welche, wenn die

Klauenbuͤchse d'' mit den aus der Rolle a'' hervorragenden Zapfen in Beruͤhrung gebracht

worden, dieselbe an den Pfosten q'' sperrt, womit die

Verbindung zwischen der Rolle a'' und der

Klauenbuͤchse b'' sicher gestellt ist. r'' ist ein Zahnrad, welches in ein zweites Zahnrad s'' eingreift, und welches den an dessen Welle

befindlichen Schaft t'' umtreibt. An diesem lezteren

sind drei Wischer oder Muschelraͤder angebracht, welche die drei

Hauptbewegungen der ersten Operation bewirken. Zwek der ersten dieser Bewegungen ist

Regulirung der in dem Muster vorkommenden Abaͤnderungen, was auf folgende

Weise bewerkstelligt wird. Der Arm u'' erhaͤlt

durch das Muschelrad v'' eine schwingende Bewegung und

dreht den Schaft w'' abwechselnd nach verschiedenen

Richtungen um seine Achse. Von diesem Schafte w'' aus

erstreken sich die Arme x'', x'', welche, wenn der

Schaft sich umdreht, in Schwingung gerathen. Diese schwingende Bewegung wird von den

Armen x'', x'' aus durch die Verbindungsstaͤbe

y'', y'' an den Prismenrahmen z'', der sich um die Welle a³ bewegt,

fortgepflanzt. t'' ist eine Feder, welche mit dem einen

Ende an der Stange y'', mit dem anderen dagegen an dem

Querbalken c festgemacht ist. Das Geschaͤft

dieser Feder ist den Prismenrahmen wieder zuruͤk zu fuͤhren, nachdem

er von dem Muschelrade v'' vorwaͤrts bewegt

worden.

b ist ein vierseitiges Prisma, in dessen Seiten so viele

Loͤcher gebohrt sind, als an irgend einem der Einschußfaͤden Knoten

aufgehoben werden sollen, und deren Anzahl auch mit jener der Haken, welche in

Thaͤtigkeit kommen, correspondiren muß. An diesem Prisma bemerkt man ferner

die Vorspruͤnge oder Zaͤhne u', u', u',

deren Aufgabe ist, in Loͤcher einzudringen, welche zu deren Aufnahme in dem

Musterblatte angebracht sind, damit auf diese Weise die uͤbrigen in dem

Musterblatte befindlichen Loͤcher gerade uͤber die Loͤcher des

Prisma's zu stehen kommen. Der doppelte Sperrkegel c³ schwingt sich an einem Zapfen, durch den er mit dem

Maschinengestelle in Verbindung steht. Das Prisma wird bei jeder Schwingung um den

vierten Theil eines Umganges umgedreht, und zwar, indem der obere Haken des

doppelten Sperrkegels c³ dasselbe an der einen

Kante erfaßt, waͤhrend der andere Theil herum gefuͤhrt wird. Wenn das

zu webende Muster zur Haͤlfte vollendet ist, so muß die Bewegung des Prisma's

umgekehrt werden, damit das Musterblatt wieder zuruͤkkehre. Es ist zu diesem

Zweke an dem hervorragenden Arme des doppelten Sperrkegels c³ eine Feder befestigt, welche veranlaßt, daß der untere Haken des

Sperrkegels auf das Prisma wirkt. Die Haken des doppelten Sperrkegels c³ drehen das Prisma um, indem sie auf die

Reibungsrollen eines an dem Ende der Prismenachse aufgezogenen Rades d³ wirken. Dieses Rad kann aus zwei parallelen

Platten bestehen, in welche einander gegenuͤber und den Eken des Prisma's

entsprechend, vier Loͤcher gebohrt sind. Diese Loͤcher haben als

Zapfenlager fuͤr vier kleine Cylinder oder Reibungsrollen, welche die Stelle

der Zaͤhne eines Sperrrades vertreten, zu dienen. e³ ist ein Tfoͤrmiges

Stuͤk aus Eisen oder einem anderen Metalle, welches sich auf geeigneten, an

dem Prismenrahmen festgemachten Unterlagen bewegt. f³ ist eine um den gerade stehenden Theil des T gewundene Spiralfeder, welche den Theil e³

gegen die Reibungsrollen des Rades d³

andraͤngt, damit das Prisma sich nicht anders, als in Folge der Einwirkung

der Haken des doppelten Sperrkegels c³ umdrehen

kann. g³, g³,

g³ sind horizontale Draͤhte, deren

eben so viele vorhanden seyn muͤssen, als in jede der Prismenseiten

Loͤcher gebohrt sind, und mit denen eine solche Anordnung getroffen ist, daß

sie sich in Loͤchern bewegen, welche in die an die Querriegel k³, l³

geschraubten Eisenplatten h³, i³, j³ gebohrt

sind. Zwischen diesen Eisenplatten ist um jeden der horizontalen Draͤhte g³, g³, g³ eine Spiralfeder m³ gewunden, und an dem einen Ende mittelst eines in den horizontalen

Draht eingesenkten Stiftes damit verbunden. Dieser Stift dient zugleich auch als

Schulter, welche das Zuruͤktreten des horizontalen Drahtes uͤber eine

gewisse Distanz hindert. Das entgegengesezte Ende der Feder m³ stemmt sich gegen die Eisenplatte j³. Diese Feder weicht einem gelinden Druke, der auf das Ende des

horizontalen, uͤber den Querriegel l³

hinausragenden Drahtes g³ ausgeuͤbt wird,

und kehrt, sowie dieser Druk nachlaͤßt, sogleich wieder in ihre

fruͤhere Stellung zuruͤk. An dem Ende eines jeden der aus dem

Querriegel k³ hervorragenden horizontalen

Draͤhte befindet sich ein Oehr; und durch jedes dieser Oehre ist ein Draht

n³ gefuͤhrt, der an dem einen Ende

hakenfoͤrmig gebildet ist. Diese Draͤhte n³, welche weiter unten noch ausfuͤhrlicher beschrieben werden

sollen, sind senkrecht uͤber der Luͤpfstange s³ geordnet.

Die Enden der horizontalen, uͤber den Querriegel l³ hinausstehenden Draͤhte sind so geordnet, daß sie in die

Loͤcher des Prisma's eindringen, wenn sich dieses gegen dieselben hin

schwingt. Wenn nun der ganze Apparat bloß in dem bisher Beschriebenen

bestuͤnde, so ist offenbar, daß das Prisma b³ keine Wirkung auf die horizontalen Draͤhte g³, g³

ausuͤben koͤnnte; denn da die Enden derselben bei jeder Schwingung von

den entsprechenden Loͤchern des Prisma's aufgenommen werden wuͤrden,

so wuͤrde kein Druk auf sie ausgeuͤbt werden. Wenn dagegen jede Seite

des Prismas, in dem Maaße als sie sich gegen die Enden der horizontalen

Draͤhte bewegt, mit einem Musterblatte aus Pappendekel o³, in welches, gewissen horizontalen Draͤhten

gegenuͤber, Loͤcher geschlagen sind, die den Loͤchern des

Prisma's entsprechen, bedekt wird, so folgt hieraus nothwendig, daß alle die

uͤbrigen horizontalen Draͤhte vorwaͤrts getrieben werden; daß

also die mit ihnen in Verbindung stehenden Hakendraͤhte n³, n³ der

Einwirkung der Luͤpfstange entzogen werden; und daß mithin diese leztere bei

ihrem Emporsteigen nur jene Hakendraͤhte n³, n³ aufheben kann, die nicht

zuruͤkgedraͤngt wurden, oder mit anderen Worten, deren horizontale

Draͤhte den in das Musterblatt geschlagenen Loͤchern gegenuͤber zu stehen

kamen. Hienach erhellt, daß man durch gehoͤrige Abaͤnderung der

Musterblaͤtter jedes beliebige Muster hervorzubringen im Stande ist.

Die naͤchstfolgende Bewegung besteht im Aufheben der Haken, und in der

Vorbereitung des Einschusses auf die Einwirkung der Haken. Der hiezu dienende

Mechanismus ist folgender. Der Arm p³ wird durch

das Muschelrad q³ in Schwingung versezt. Hiedurch

wird der Schaft r³ um seine Achse gedreht, und

die Luͤpfstange s³, die durch die Arme t³ und die Staͤbe u³, u³ mit dem Schafte r³ in Verbindung steht, aufgehoben, wobei sie

jene Hakendraͤhte n³, n³, die nicht von den horizontalen

Draͤhten vorwaͤrts getrieben wurden, mit sich fuͤhrt. Die

Hakendraͤhte n³, n³ stehen durch ein Gefuͤge mit den Hebeln v³, v³ in

Verbindung, und ziehen jenes Ende dieser lezteren, an welchem sie festgemacht sind,

empor. Die Drehpunkte dieser Hebel befinden sich in w³, w³. Die Zahnstange x³ ist mit entsprechenden Fuͤhrern

ausgestattet, und zwischen diesen spielen die Hedelenden waͤhrend ihrer

Auf- und Niederbewegung. Die senkrechten Draͤhte y³, y³ sind an

ihren unteren Enden mittelst eines Angelgewindes an den Hebeln v³, v³, an

ihren oberen Enden dagegen an den Haken oder Zaͤhnen z³, z³ festgemacht, so daß sie

also von den Hebeln v³, v³ her die Bewegung an diese Haken fortpflanzen. Die Haken z³, z³ bilden

jeden vierten Zahn des Rietblattes, und sind so eingerichtet, daß sie sich in den

Baͤndern des Rietblattes in senkrechter Richtung hin- und her bewegen

koͤnnen. Ihren Bau und ihre Gestalt ersieht man deutlicher aus Fig. 6. Zu

jeder Seite eines solchen Hakens ist ein oben schraͤg abgedachtes

Metallstuͤk a⁴ angebracht, dessen Aufgabe

es ist, die Kettenfaͤden beim Emporsteigen der Haken von einander zu trennen,

damit sich die Spizen der Haken, wenn sich diese nach Abwaͤrts bewegen, nicht

in die Kettenfaͤden verwikeln.

Das Rietblatt ist dem an anderen Webestuͤhlen gebraͤuchlichen

aͤhnlich: mit dem Unterschiede jedoch, daß jedem dritten Zahne desselben

zunaͤchst einer der beweglichen, auf den Einschuß wirkenden Zaͤhne

angebracht ist. Die Zahl der beweglichen Zaͤhne und mithin auch jene der

zwischen ihnen befindlichen festen Zaͤhne ist durch das zu erzeugende

Fabricat bedingt. So kann man z.B. anstatt der drei oben erwaͤhnten drei

festen und des vierten beweglichen Zahnes vier oder mehrere feste und dann erst

einen beweglichen Zahn anbringen. In Fig. 4, wo das Rietblatt

deutlicher zu sehen ist, sind b⁴, b⁴, b⁴ die

festen und z³ die beweglichen Zaͤhne. Was

jenen Theil des Rietblattes betrifft, der zur Fixirung der Zaͤhne bestimmt

ist, so weicht dieser einigermaßen von jenem ab, den man an dem gewoͤhnlichen

Rietblatte findet. Es ist naͤmlich an dem oberen sowohl als an dem unteren Rande

fuͤr zwei eiserne Bandstreifen gesorgt, zwischen welche die Zahnenden

eingesezt werden. An beiden Seiten eines jeden der beweglichen Zaͤhne

befindet sich sowohl an dem unteren, als an dem oberen Rande der beiden

Baͤnder ein Ausschnitt. Die Zaͤhne werden mittelst eines Drahtes, der

zwischen ihnen gehoͤrig um die Baͤnder gewunden ist, in diesen fixirt;

und da dieser Draht von den Ausschnitten aufgenommen wird, so koͤnnen die

beweglichen Zaͤhne weder durch die Bewegungen des Webestuhles, noch auf

andere Weise in Unordnung gerathen. Die festen Zaͤhne werden mittelst einer

Loͤthung oder auch auf irgend eine andere Weise an ihrem oberen Ende

miteinander verbunden, damit sie nicht ausfallen koͤnnen, im Falle sie durch

den zwischen ihnen herumgewundenen Draht nicht genug fixirt waͤren.

Von dem Schafte r³, welcher in der Zeichnung durch

den Arm t³ verstaͤrkt wird, laͤuft

ein diesem lezteren aͤhnlicher Arm c⁴, an

welchem ein Riemen d⁴ festgemacht ist. Auf diese

Weise wird, wenn der Schaft r³ um seine Achse

umlaͤuft, die Rolle e⁴ in Bewegung gesezt.

In die Kerbe, welche in den Umfang dieser lezteren geschnitten ist, faͤllt,

wenn die Rolle den durch den Riemen d⁴

veranlaßten Theil eines Umganges vollbracht hat, eine Feder f⁴ ein, so daß sich die Rolle nicht bewegen kann, wenn der Riemen

d⁴ erschlafft wird, waͤhrend der

Schaft r³ umlaͤuft, um die

Luͤpfstange s³ herabzusenken. Der Riemen

g⁴ pflanzt die Bewegung von der Rolle e⁴ an den Schaft h⁴ fort; zur Leitung desselben dient eine kleine an der Achse der Lade

angebrachte Rolle w', damit er waͤhrend der

Schwingungen der Lade in gleichmaͤßiger Spannung verbleibe. An dem Schafte

h⁴ sind drei Daͤumlinge oder

Muschelraͤder i⁴, i⁴, i⁴ angebracht, welche die

uͤber ihnen befindlichen drei senkrechten Stangen j⁴, j⁴, j⁴ in eine Bewegung nach Aufwaͤrts versezen. An dem oberen

Ende dieser Stangen befindet sich ein Metallstuͤk k⁴, welches ich den Laͤufer (race

piece) nenne, und welches, waͤhrend die beweglichen Haken auf den

Einschuß wirken, von den Stangen j⁴, j⁴ so emporgehoben wird, daß es das untere Blatt

der Kette beruͤhrt. In den gegen das Rietblatt zu gekehrten Rand des

Laͤufers sind Spalten l⁴, l⁴ geschnitten, welche in Hinsicht auf Anzahl und

Stellung mit den beweglichen Zaͤhnen correspondiren, und durch welche die

hakenfoͤrmigen Theile dieser lezteren gehen, wenn sich die Zaͤhne in

den Baͤndern des Rietblattes auf- und nieder bewegen. Der

Laͤufer k⁴ traͤgt den Einschuß,

waͤhrend die Haken auf ihn wirken, wodurch die Knoten eine

gleichmaͤßige Laͤnge bekommen. Der Riemen m⁴ pflanzt die Bewegung, die er von der Rolle e⁴ erhaͤlt, mittelst des Armes o⁴, an dem er festgemacht ist, an den Schaft n⁴ fort, der sich der Quere nach durch die Maschine erstrekt, und

der von den Pfosten p⁴, p⁴ getragen wird. An diesem Schafte sind die Metallstuͤke

q⁴, q⁴,

welche die aus Fig.

4 und 5 zu ersehende Gestalt haben, angebracht. Auf der oberen Flaͤche

derselben sind die aufrechten Stuͤke r⁴,

r⁴, welche als Traͤger und Leiter

fuͤr die Draͤhte s⁴, s⁴ dienen, festgemacht. Die Draͤhte

schieben sich naͤmlich in Loͤchern, welche sich an den oberen Enden

der Stuͤke r⁴, r⁴ befinden. An den Draͤhten s⁴, s⁴ sind mittelst einer Schraube

die Arme t⁴, t⁴ befestigt, welche sich in Spalten, die zu diesem Zweke in die

Metallstuͤke q⁴, q⁴ geschnitten sind, bewegen. Zwischen den Armen t⁴ und dem aufrechten Stuͤke r⁴ ist um die Draͤhte eine Spiralfeder u⁴ gewunden. Der Hebel v⁴, der seinen Drehpunkt in w⁴

hat, ist an dem einen Arme durch ein Gelenk x⁴

mit dem Stuͤke y⁴ so verbunden, daß

lezteres nicht unter eine horizontale Linie herabsinken kann. z⁴ ist ein Vorsprung an dem Schafte n⁴; und a⁵ ist ein solcher an dem

Laufbrette y. b⁵ ist eine Spiralfeder, welche mit

dem einen Ende an dem Hebel v⁴, mit dem anderen

dagegen an dem Brustbaume festgemacht ist. c⁵ ist

eine um den Schaft n⁴ gewundene Spiralfeder, die

mit dem einen Ende an dem Schafte, mit dem anderen aber gleichfalls an dem

Brustbaume befestigt ist.

Die Aufgabe dieses Apparates ist, den Einschuß unter die Haken zu treiben, damit

diese zum Behufe der Knotenbildung auf ihn einwirken. Bewerkstelligt wird dieß auf

folgende Weise. Der Riemen m⁴ zieht den Apparat

auf gleiche Hoͤhe mit der oberen Flaͤche des Laufbrettes herab, und

bewirkt dadurch, daß die Spizen der Draͤhte s⁴, s⁴ sich hinter dem Einschusse

herab bewegen. Der gleichzeitig sich umdrehende Schaft gestattet dem kurzen Arme y⁴ des Hebels v⁴ in horizontale Stellung herab zu fallen. Die Lade bewirkt, indem sie

sich nach Vorwaͤrts bewegt, bis sie auf die aus der unteren Seite der

Metallstuͤke q⁴, q⁴ hervorragenden Aufhaͤlter d⁸, d⁸ trifft, daß der Vorsprung a⁵ gegen die Seite des Armes y⁴ schlaͤgt, wodurch der andere Arm des

Hebels und die Draͤhte s⁴, s⁴ gegen das Rietblatt nach Vorwaͤrts

getrieben werden, und der Einschuß von ihnen unter den Bereich der Haken gebracht

wird.

Die dritte Bewegung adjustirt die Aufhaltstange und die Federn, welche die Hebel

tragen und sie hindern, wegen ihrer eigenen Schwere herabzufallen, sobald die

Luͤpfstange, von der sie emporgehoben werden, an ihre Stelle

zuruͤkkehrt. Der Arm e⁸ erhaͤlt

seine Bewegung von dem Wischer oder Muschelrade d⁵ und treibt den Schaft e⁵. Die

Verbindungsstangen g⁵, g⁵ sind an dem einen Ende an die Arme f⁵, f⁵, an dem anderen hingegen an

die Hebel h⁵, h⁵ gefuͤgt. Die geradestehenden Stangen i⁵, i⁵ welche sich in

senkrechter Richtung abwechselnd in entsprechenden Traͤgern hin- und

herschieben, tragen die Aufhaltstange j⁵, welche die von dem Cylinder

herabgetriebenen Hebel aufnimmt, und auf solche Weise den Grad der den Haken oder

Zaͤhnen z³, z³ mitgetheilten Bewegung regulirt. k⁵, k⁵ sind Federn, die vor den

Hebeln v³ senkrecht geordnet und am Grunde der

Aufhaltstange j⁵ festgemacht sind. Die Enden der

Hebel v³ ruhen auf diesen Federn und werden von

ihnen getragen. Die Federn geben jedem Druke nach Aufwaͤrts, welcher auf die

entgegengesezten Enden der Hebel v³

ausgeuͤbt wird, nach, und gestatten ihnen, auf die Aufhaltstange

herabzusinken. Wenn die Hebel auf die Aufhaltstange j⁵ treffen, so fangen die Schultern der Federn die Enden derselben, so

daß sie durch den Widerstand, den der Einschuß leistet, wenn die beweglichen Haken

oder Zaͤhne z³ auf ihn wirken, nicht

emporgehoben werden. Wenn die Haken durch die Bewegung der Hebel herabgetrieben

werden, so wirken sie auf den Einschuß, indem sie ihn in die ihnen entsprechenden,

in das Laufstuͤk geschnittenen Spalten draͤngen und dadurch die

Knoten, aus denen das Muster besteht, erzeugen.

Die an dem Schafte t⁴ befindlichen Wischer oder

Muschelraͤder sollen einen solchen Bau haben, daß sie die drei

Hauptbewegungen der ersten Operation bewirken; naͤmlich: das Prisma wird

zuerst vorwaͤrts bewegt, um die Hakendraͤhte zuruͤkzutreiben;

die Luͤpfstange, die Federn und die Aufhaltstange steigen gleichzeitig empor,

und unmittelbar nachdem die Luͤpfstange am Orte ihrer Bestimmung angelangt

ist, kehrt sie wieder dahin zuruͤk, von wo sie ausgegangen; das Prisma kehrt,

wenn die Luͤpfstange sich herabgesenkt hat, wieder in seine fruͤhere

Stellung zuruͤk.

Wenn die erste Operation beendigt ist, so laͤßt der aus dem Zahnrade s'' hervorragende Zapfen z⁶ die Feder p'' los, wodurch auch die

Feder n'' nachgelassen wird, so daß vermoͤge

ihrer Spannkraft die Klauenbuͤchse d'' von den

aus der Rolle a'' hervorragenden Zapfen a'' abgezogen, und mithin die Verbindung dieser Rolle

mit der Welle b'' aufgehoben wird. Nachdem dieß erfolgt

ist, trifft der aus dem Muschelrade v'' hervorragende

Zapfen a⁷ gegen eine an der aufrechten Stange

befindliche Schulter b⁷, damit das Muschelrad

sich nicht allenfalls durch sein Bewegungsmoment uͤber einen bestimmten Punkt

hinaus bewegen kann.

Da die Schuͤze nothwendig soviel Einschuß liefern muß, als zur Bildung der

Knoten erforderlich ist, so muͤssen die beweglichen Zaͤhne, damit sie

bei ihrer absteigenden Bewegung den Einschuß nicht durchschneiden, einer nach dem

anderen auf den Einschuß wirken. Dieß vollbringt die zweite Operation der

Maschinerie, die aus Folgendem erhellt. An der Welle m⁵, die ihre Bewegung von der Haupttriebkraft her mitgetheilt

erhaͤlt, laͤuft die Rolle l⁵, die

durch die Klauenbuͤchse

n⁵, welche einer horizontalen Hin- und

Herbewegung faͤhig ist, mit der Welle m⁵

verkuppelt oder aus der Verkuppelung gebracht wird. Die hiezu erforderliche Bewegung

erhaͤlt die Klauenbuͤchse mittelst der Schiebstange o⁵, welche der Weber bei der Kugel p⁵ erfaßt, um sie nach Rechts zu bewegen.

Hiedurch wird naͤmlich ein Hebel bewegt, dessen langer Arm q⁵ mit der Stange o⁵ in Verbindung steht, und zwar indem er durch ein an dieser

befindliches Zapfenloch geht. Dieser Hebel hat seinen Drehpunkt in r⁵; sein kuͤrzerer Arm s⁵ draͤngt sich gegen die Feder u⁵ und uͤberwaͤltigt dadurch deren

Spannkraft. Die Feder ist an einem Pfosten des Maschinengestelles befestigt, und

zwar so, daß ihr anderes Ende in einer an der Klauenbuͤchse n⁵ befindlichen Spalte spielt. Der Hebel v⁵ laͤuft quer durch die Maschine und hat,

wie man in Fig.

8 sieht, seinen Drehpunkt in w⁵. Die an

dem Gestelle befestigte Spiralfeder y⁵ zieht

jenen Hebelarm, an welchem sie festgemacht ist, nach Aufwaͤrts. Wenn die

Feder u⁵ durch den kurzen Hebelarm s⁵ so in Thaͤtigkeit gesezt wird, daß sie

die Klauenbuͤchse n⁵ mit der Rolle l⁵ in Beruͤhrung bringt, so wird der Hebel

v⁵ nach Aufwaͤrts gezogen, wo er sich

dann gegen den an der Seite der Feder u⁵

hervorragenden Zapfen z⁵ stemmt, und dadurch die

Verbindung zwischen der Rolle l⁵ und der Welle

m⁵ sicher macht. Die Cylinder a⁶ b⁶ c⁶, welche horizontal und der Quere nach an dem

Webestuhle in dem Gestelle d⁶ angebracht sind,

ruhen auf den Querbalken b, b, und zwar laufen die Enden

ihrer Achsen in den Unterlagen oder Anwellen e⁶,

Fig. 7. In

die Oberflaͤche dieser Cylinder sind in gehoͤriger Stellung zu

einander die Zaͤhne oder Zapfen f⁶, f⁶ eingesezt. Wenn der Cylinder a⁶ umlaͤuft, so trifft der erste seiner

Zapfen auf den ersten oder aͤußeren der Hebel v³, wodurch dessen entgegengeseztes Ende auf die Aufhaltstange

herabgedruͤkt wird. Der zweite Zapfen trifft im naͤchsten Augenblike

auf den zweiten Hebel u.s.f., bis jeder der Zapfen auf den ihm entsprechenden Hebel

gewirkt hat, und bis dadurch nacheinander die damit in Verbindung stehenden

beweglichen Zaͤhne zum Behufe der Bildung der Knoten in die fuͤr sie

bestimmte Spalte des Laufbrettes eingedrungen sind.

Es wuͤrde zu allen Zweken, zu denen der Webestuhl bestimmt ist, ein einziger

Cylinder ausreichen, wenn man leicht einen solchen von gehoͤriger

Groͤße herstellen koͤnnte. Da jeder der in den Cylinder eingesezten

Zapfen sowohl in horizontaler Richtung, als auch nach der Laͤngenrichtung

eine bestimmte Entfernung von dem naͤchststehenden Zapfen haben muß; da die

Longitudinal-Entfernungen zwischen ihren Mittelpunkten den Entfernungen

zwischen den Mittelpunkten der ihnen entsprechenden Hebel gleich seyn

muͤssen; und da sich jeder Zapfen durch einen gewissen Kreisbogen bewegen

muß, um dem Hebel, auf

den er wirkt, bevor noch der naͤchstfolgende Zapfen auf den naͤchsten

Hebel zu wirken beginnt, einen gehoͤrigen Grad von Bewegung mitzutheilen, so

muͤßte der Cylinder nothwendig sehr groß seyn. Ich bediene mich daher je nach

der Breite des Webestuhles lieber dreier oder mehrerer solcher Cylinder, von denen

einer immer umzulaufen beginnt, wenn der naͤchstvorhergehende einen Umgang

vollbracht hat. Jeder der Cylinder muß aber einen ganzen Umgang vollbracht haben,

bevor der folgende sich umzudrehen beginnt, damit die Zapfen des zweiten nicht eher

zu wirken beginnen, als bis alle Zapfen des ersten die ihnen zustaͤndige

Wirkung ausgeuͤbt haben. An dem Ende der Welle des ersten Cylinders ist ein

Metallstuͤk, ein sogenannter Hund (dog)

befestigt, aus dessen Ende ein Stift oder Zapfen hervorragt. An dem gegen das Ende

der Welle des ersten Cylinders hin gerichteten Ende der Welle des zweiten Cylinders

ist eine Scheibe mit einem vorspringenden Rande befestigt, und in diesem

Randvorsprunge ist eine Spalte von solcher Ausdehnung angebracht, daß sich das Ende

eines Daͤumlinges, dessen entgegengeseztes Ende sich an der Welle schwingt,

durch ein Kreissegment bewegen kann. Aus dem Baue des Hundes und des

Daͤumlinges folgt, daß, wenn die Bewegung der Cylinder umgekehrt wird, der

Daͤumling sich gegen das Ende der Spalte in einer bestimmten Stellung

befindet; und daß, wenn sich der Cylinder a⁶ nach

der entgegengesezten Richtung bewegt, der Hund herumlaͤuft und gegen die

entgegengesezte Seite des Daͤumlinges schlaͤgt, wo dann dieser sich an

das entgegengesezte Ende der Spalte bewegt und dem Mittelpunkte des Hundes

gestattet, einen vollkommenen Kreisbogen zu beschreiben, bevor er den Cylinder b⁶ in Bewegung sezt. Zwischen dem zweiten und

dritten Cylinder ist eine aͤhnliche Vorrichtung angebracht. Der erste

Cylinder bringt auf solche Weise, nachdem er seinen Umlauf vollbracht, den Cylinder

b⁶ in Bewegung, und dieser sezt, nachdem

seine Zapfen auf die ihnen entsprechenden Hebel gewirkt haben, d.h. nachdem er einen

vollkommenen Umgang gemacht, den Cylinder c⁶ in

Thaͤtigkeit, dessen Zapfen dann gleichfalls auf die ihnen correspondirenden

Hebel wirken. Wenn der Cylinder c⁶ endlich seinen

Umlauf vollbracht hat, so wirkt der in dem Ende des Metallstuͤkes h⁶ befindliche Zapfen g⁶ auf den Hebel i⁶, der

seinerseits mittelst des Verbindungsdrahtes j⁶

einen Arm des Hebels v⁵ emporzieht. Die Folge

hievon ist, daß das andere Ende dieses lezteren Hebels herabsinkt, wodurch die Feder

u⁵ frei wird, und mithin vermoͤge

ihrer Federkraft die Klauenbuͤchse n⁵ von

den aus der Rolle l⁵ hervorragenden Zapfen frei

macht, so daß die Verbindung zwischen der Rolle l⁵ und der Welle m⁵ aufgehoben ist.

k⁶ ist ein Faͤnger, der eine Schulter

des Aufhaͤlters m⁶ erfaßt, und dadurch die Cylinder hindert,

sich in Folge des von ihnen erlangten Bewegungsmomentes nach Aufhebung der

Verbindung zwischen der Rolle l⁵ und der Welle

m⁵ uͤber einen bestimmten Punkt hinaus

zu drehen. Der senkrechte Hebel l⁶, der seinen

Drehpunkt in dem Maschinengestelle hat, steht an seinem unteren Ende mit dem

Faͤnger k⁶ in Verbindung. Seine Aufgabe

ist diesen lezteren von der Schulter des Aufhaͤlters m⁶ abzuziehen, damit sich der Cylinder wieder umdrehen kann, wenn

dieß zum Behufe seiner Einwirkung auf die Hebel erforderlich ist; seine Bewegung

erhaͤlt er durch einen an der Verbindungsstange y'' befindlichen Zapfen. Die an dem Faͤnger k⁶ angebrachte Feder n⁶

laͤßt ersteren nicht wieder unter die Schulter des Aufhaͤlters m⁶ zuruͤkgelangen, und laͤßt auch

den Cylinder c⁶ nicht zuruͤkweichen, wenn

die Schulter des Aufhaͤlters m⁶ auf obige

Weise gegen den Faͤnger k⁶ trifft. Die

Federn p⁶, p⁶

sind mit dem einen Ende an dem Pfosten q⁶, mit

dem anderen hingegen an den Faͤngern k⁶,

o⁶ festgemacht, damit diese unter die

Schultern des Aufhaͤlters m⁶ gebracht

werden. Das Zuruͤkweichen des Cylinders a⁶

ist dadurch verhuͤtet, daß ein aus seinem rechten Ende hervorragender Zapfen

r⁶ gegen einen an der oberen Seite des Hebels

u⁶ befindlichen Vorsprung s⁶ trifft. Der Hebel u⁶, der seinen Drehpunkt in t⁶

hat, wird von einer Feder, die an ihm und dem Gestelle festgemacht ist,

emporgehalten.

Die dritte Operation, welche darin besteht, daß die Haken von den Knoten frei gemacht

werden, und daß sowohl sie als die uͤbrigen Theile der Maschine wieder in

ihre fruͤhere Stellung zuruͤkkehren, wird aus Folgendem erhellen. Der

Weber druͤkt mit dem Fuße auf den Tritt v⁶

und hebt die Aufhaltstange j⁵ empor. Hiedurch

treibt diese die auf ihr ruhenden Enden der Hebel v³, v³ und die mit ihnen verbundenen

beweglichen Zaͤhne empor. Bevor der Weber jedoch den Fuß auf den Tritt v⁶ sezt, kreuzt er zum Behufe der Fixirung der

Knoten die Kettenfaͤden, waͤhrend er zugleich die Haken hindert, bei

ihrem neuen Aufsteigen einen Theil des Einschusses mit sich zu nehmen. Hierauf wird

die Lade zuruͤkbewegt, um die Haken von dem Einschusse so zu entfernen, daß

sie bei der Ruͤkkehr in ihre fruͤhere Stellung nicht auf ihn zu wirken

vermoͤgen. Sodann laͤßt der Weber, indem er den Fuß von dem Tritte v⁶ entfernt, die Aufhaltstange herabsinken: eine

Bewegung, welche durch die Feder x⁶

beguͤnstigt wird. y⁶ ist eine Stange,

welche an Pfosten, die an der Aufhaltstange befestigt sind, angebracht und

horizontal uͤber die Enden der Hebel v³,

v³ gefuͤhrt ist; ihre Aufgabe ist zu

bewirken, daß sich alle Hebel v³ nach

Abwaͤrts bewegen, im Falle einer derselben dadurch zuruͤkbleiben

sollte, daß sich die mit

ihm verbundenen Haken in dem Rietblatte oder in der Kette verhaͤngen.

Durch das Herabdruͤken des Trittes v⁶

bewirkt der Weber auch noch zwei andere Operationen. Durch die erste dieser

Operationen wird naͤmlich das Laufstuͤk k⁴ herabgedruͤkt, und dafuͤr der Apparat, der den

Einschuß unter den Bereich der Haken bringt, empor bewegt. Durch die zweite werden

die Muschelraͤder von der Aufhaltstange befreit, und um etwas Weniges

umgedreht, so daß der Arm e⁸ auf seine tiefste

Stellung an dem Muschelrade herab gelangen kann. Das Niederdruͤken des

Laufstuͤkes k⁴ und das Emporsteigen des

Apparates, der den Einschuß unter den Bereich der Haken bringt, laͤßt sich

folgendermaßen beschreiben. Der Arm c⁷, der sich

mit dem Schafte oder mit der Welle e⁵ bewegt,

druͤkt auf die Feder f⁴ und befreit sie

von der Rolle e⁴. Die hiedurch frei werdende

Feder c⁵ wirkt auf den Schaft n⁴ und schnellt den Apparat, der den Einschuß

unter die Haken bringt, empor. Zugleich zieht aber die Feder f⁸ den Riemen g⁸ herab, wodurch

der Schaft h⁴ und die an ihm befindlichen

Muschelraͤder i⁴ zuruͤkgedreht

werden, so daß das Laufstuͤk in Folge seiner eigenen Schwere herabfallen

kann. Die Befreiung der Muschelraͤder von der Stange b⁷ und das Umdrehen derselben um eine kleine Streke, so daß der Arm

e⁸ auf seine niedrigste Stellung an dem

Muschelrade herab gelangt, wird auf folgende Weise bewirkt. Der mit der Welle e⁵ umlaufende Wischer d⁷ wirkt auf die aufrechte Stange b⁷ und macht den Zapfen a⁷ von dem

an dieser Stange befindlichen Vorsprunge frei. Die Stange b⁷ dreht mittelst eines Hakens e⁷, welcher an das obere Ende dieser Stange gefuͤgt ist, und

einen aus dem Muschelrade i⁴ hervorragenden

Zapfen erfaßt, die Muschelraͤder oder die Wischer etwas weniges um ihre

Achse, so daß der Arm e⁸ an den kleinen Theil

seines Muschelrades herab gelangen kann, wo dann der Weber seinen Fuß von dem Tritte

v⁶ hebt, damit die Haken herabsinken.

Wenn der Weber den Fuß von dem Tritte v⁶ entfernt,

gehen noch zwei andere Operationen von Statten. Durch die eine wird der Vorsprung

s⁶ des Hebels u⁶ von dem Zapfen v⁶ entfernt, damit

der Cylinder a⁶ umlaufen kann, wenn dessen

Bewegung umgekehrt wird. Durch die andere wird zwischen gewissen Theilen der

Maschinerie eine Verbindung hergestellt, in Folge deren die Cylinder a⁶, b⁶ eine

umgekehrte Bewegung mitgetheilt erhalten. Erstere Operation wird dadurch

bewerkstelligt, daß, waͤhrend die Welle e⁵

umlaͤuft, der Arm f⁷ das gebogene Ende des

Hebels u⁶ herabdruͤkt, so daß der

Aufhaͤlter r⁶ den Vorsprung s⁶ loslaͤßt. Die zweite Operation hingegen

wird aus Folgendem erhellen. An der Welle e⁵ ist

ein Arm g⁷ befestigt, in dessen Ende sich eine

Zunge h⁷ befindet, auf welche die Feder i⁷ auf aͤhnliche Weise wirkt, auf welche die Feder eines

Federmessers auf die Klinge zu wirken pflegt. Diese Feder gibt, wenn die Welle in

Folge des Drukes, den der Weber mit seinem Fuße auf den Tritt ausuͤbt,

umlaͤuft, nach, so daß die Zunge unter das Ende des Hebels k⁷ gelangen kann. Bei der

ruͤkgaͤngigen Bewegung der Welle e⁵

treffen, wenn der Weber den Fuß vom Tritte entfernt, die Enden der Zunge h⁷ gegen das Ende des Hebels k⁷, wo dann der entgegengesezte Arm nach der

entgegengesezten Richtung bewegt und der Hebel l⁷

frei wird. Dieser Hebel wird dann durch die Feder m⁷ seitwaͤrts gezogen, so daß die Klauenbuͤchse n⁷ mit den aus dem Zahnrade o⁷ hervorragenden Zapfen in Beruͤhrung

kommt, und das Rad, welches sonst an der Welle umlaͤuft, nunmehr an der Welle

m⁵ festgemacht wird. Der Hebel l⁷ hat seinen Drehpunkt an einem Pfosten und ist

an seiner Mitte mit einem Vorsprunge ausgestattet, welcher in einer in der

Klauenbuͤchse n⁷ befindlichen Spalte

spielt. Das an der Rolle l⁵ befindliche Zahnrad

p⁷ greift in ein anderes an dem Ende der

Welle r⁷ angebrachtes Zahnrad q⁷; und an dem entgegengesezten Ende dieser Welle

r⁷ befindet sich ein Zahnrad s⁷, welches in ein kleines Getrieb t⁷ eingreift. Lezteres greift in das Rad o⁷, und treibt dasselbe in einer der

Umlaufsbewegung des Rades p⁷ entgegengesezten

Richtung um. Diese Methode, die Bewegung umzukehren, verdient vor der Anwendung der

Winkelraͤder den Vorzug, wenn die Geschwindigkeit der umgekehrten Bewegung

vermindert werden soll.

Aus dem Gesagten erhellt, daß, wenn das Raͤderwerk o⁷ mittelst der Klauenbuͤchse n⁷ mit der Welle m⁵ in Verbindung

gesezt ist, die Cylinder eine umgekehrte Bewegung mitgetheilt erhalten. Der Zwek

dieses Zuruͤklaufens der Cylinder ist eine Umkehrung der Stellung der Hunde

gegen die in den Spalten der zwischen den Cylindern angebrachten Scheiben spielenden

Daͤumlinge zu bewirken, damit der erste Cylinder, wenn er neuerdings wieder

in Bewegung gesezt wird, einen ganzen Umlauf vollbringen kann, bevor er den zweiten

Cylinder in Bewegung bringt; und damit der zweite einen ganzen Umgang

zuruͤklegt, bevor er den dritten zum Umlaufen veranlaßt u.s.f. Es versteht

sich von selbst, daß der lezte der Cylinder nicht zuruͤkzulaufen braucht.

Es bleibt nunmehr nur mehr jener Theil der Maschinerie zu beschreiben, der die

Klauenbuͤchse n⁷ von dem Zahnrade o⁷ zuruͤkzieht und die Verbindung zwischen

der Welle m⁵ und dem Zahnrade o⁷ aufhebt. u⁷

ist ein Muschelrad, welches an der Welle jenes Cylinders aufgezogen ist, der dem

lezten in der Cylinderreihe zunaͤchst ist. Das Stuͤk (pitman) v⁷ schiebt

sich in einem Lager w⁷; das eine Ende desselben

ist dem Muschelrade u⁷ dargeboten, das andere

dagegen steht mit zwei

Kurbelstuͤken (toggles) x⁷, y⁷ in Verbindung Das Ende

des Kurbelstuͤkes x⁷ ist an einen an dem

Gestelle befestigten Traͤger gefuͤgt; das Ende des

Kurbelstuͤkes y⁷ dagegen ist an das Ende

einer langen Stange z⁷ gefuͤgt. Das andere

Ende dieser Stange, welche sich in den Traͤgern a⁸, b⁸ schiebt, ist durch ein

Gefuͤgt mit dem Hebel l⁷ verbunden. In dem

Augenblike, wo der Cylinder, mit dem das Muschelrad u⁷ in Verbindung steht, einen Umlauf vollendet, treibt das Muschelrad

das Stuͤk v⁷ heraus, wodurch die

Kurbelstuͤke gerade gezogen und die Stange z⁷ nach der Laͤnge verschoben werden. Die Stange bewegt dann den

Hebel l⁷, der die Klauenbuͤchse n⁷ von den Zapfen des Rades o⁷ zuruͤkzieht. Wenn der Hebel l⁷ seitwaͤrts bewegt wird, wie dieß oben

gezeigt wurde, so zieht die Feder c⁸ den Hebel

k⁷ nach Einwaͤrts, und dadurch wird

dessen Ende gegen das Ende des Hebels l⁷

gebracht, so daß die Klauenbuͤchsen n⁷

nicht mehr an die Zapfen des Zahnrades o⁷

zuruͤkkehren kann.

Das Spiel des Webestuhles ist folgendes. Der Weber steigt auf die in der Mitte des

Webestuhles befindliche Platform und erfaßt die obere Latte der Lade bei dem Griffe

o' mit seiner linken, den Griff f' hingegen mit der rechten Hand. In dieser Stellung

oͤffnet er, indem er mit den Fuͤßen auf die Tritte l, l wirkt, die Kette zum Behufe der Aufnahme der

Schuͤze, die er unmittelbar darauf mit der rechten Hand auswirft,

waͤhrend er mit seiner Linken nach der beim gewoͤhnlichen Weben

uͤblichen Methode die Lade in Bewegung sezt und die Schuͤzen schwingt.

Wenn auf diese Weise so viel Einschußfaͤden eingewebt worden, als zwischen

jene Faͤden, die' aufgehoben werden muͤssen, kommen sollen, so bringt

der Weber die Schuͤze mit dem groben Einschusse in die zur Rechten der Lade

befindliche Schuͤzenbuͤchse, oder mit anderen Worten in die

Buͤchse an jenem Ladenende, welches dem Ende, an dem die Haken oder die

beweglichen Zaͤhne auf den Einschuß zu wirken beginnen, gegenuͤber

liegt. In diesem Zustande faͤhrt er fort, mit dem Fuße auf den Geschirrtritt

zu druͤken, um eine weite Oeffnung zwischen den Kettenfaͤden

herzustellen. Wenn nun die erste Abtheilung des Webestuhles auf dieses Stadium ihrer

Thaͤtigkeit gelangt ist, so ergreift der Weber mit seiner rechten Hand die

Kugel h'' und stellt die Verbindung zwischen der

Treibrolle und jener Maschinerie her, welche die Veraͤnderungen im Muster

regelt, die Federn und die Aufhaltstange regulirt, die Haken emporhebt, und den

Einschuß fuͤr die Einwirkung der Haken vorbereitet. In dem Augenblike, wo

diese Operation beendigt ist, bewegt er, um die Haken uͤber den Einschuß zu

bringen, die Lade vorwaͤrts, bis sie gegen die Vorspruͤnge b⁵, b⁵

anschlaͤgt, wo er dann die Kugel p'' erfaßt, und

den Cylinder, der die Haken herabsenkt, in Bewegung bringt. Unmittelbar nach

Beendigung dieser Operation kreuzt er zum Behufe der Fixirung der Knoten die Kette

mittelst seines linken Fußes, waͤhrend er mit dem rechten Fuße auf den Tritt

v⁶ druͤkt, um die Haken wieder

emporzuheben. Ist dieß geschehen, so bewegt er die Lade zuruͤk, um die Haken

von den Knoten zu entfernen, worauf er den Tritt v⁶ verlaͤßt, so daß die Theile wieder in die Stellung

zuruͤkkehren, in der sie sich anfangs befanden.

Als meine Erfindungen erklaͤre ich: 1) das Aufheben der Knoten oder Schlingen,

aus denen das Muster auf der Oberflaͤche des Zeuges hervorgebracht wird,

mittelst einer Reihe beweglicher Zaͤhne oder Haken. 2) die

Unterstuͤzung des Einschusses waͤhrend der Thaͤtigkeit der

beweglichen Zaͤhne oder Haken und dadurch die Regulirung der Laͤnge

der Knoten mittelst einer Stange oder eines Laufstuͤkes von der beschriebenen

Art. 3) die Theilung der Kettenfaͤden mittelst schraͤg

abgeschnittener, an den Seiten der beweglichen Zaͤhne oder Haken angebrachter

Metallstuͤke, wodurch verhuͤtet wird, daß sie die Faͤden

erfassen und abreißen. 4) einen oder mehrere Cylinder, welche mit Zapfen und

mittelst eines eigenen Zwischenmechanismus nacheinander auf die Haken wirken und sie

veranlassen, die das Muster bildenden Knoten oder Schlingen aufzuheben. 5) die

Anwendung eines Prisma's zur Regulirung der Thaͤtigkeit der Zaͤhne

oder Haken.

Tafeln