| Titel: | Beschreibung eines Verfahrens, um mittelst elektrischer Ströme an entfernten Orten Signale zu geben, worauf William Fothergill Cooke am Breed's Place, Grafschaft Surrey, und Charles Wheatstone in Conduit Street, Grafschaft Middlesex, am 12. Jun. 1837 in England ein Patent erhielten. |

| Fundstelle: | Band 72, Jahrgang 1839, Nr. XLVII., S. 213 |

| Download: | XML |

XLVII.

Beschreibung eines Verfahrens, um mittelst

elektrischer Stroͤme an entfernten Orten Signale zu geben, worauf William Fothergill Cooke am

Breed's Place, Grafschaft Surrey, und Charles Wheatstone in Conduit Street,

Grafschaft Middlesex, am 12. Jun. 1837 in

England ein Patent erhielten.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Januar

1839, S. 1, und Februar, S. 94.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

(Beschluß von H. 2, S. 144.)

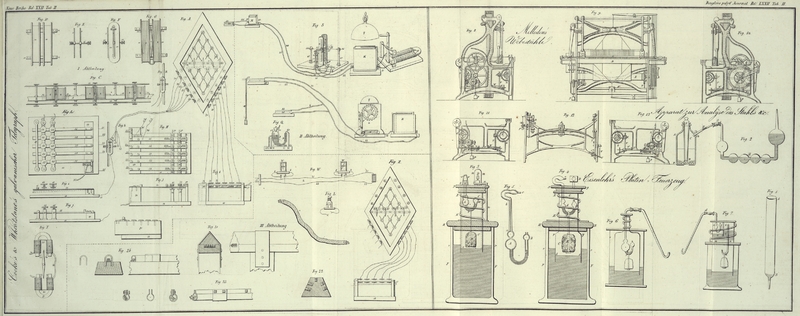

Cooke's und Wheatstone's galvanischer Telegraph.

Die Leitungs- oder telegraphischen Draͤhte koͤnnen, nachdem sie

mit einem geeigneten harzigen Firnisse uͤberzogen wurden, in Canaͤle

gestekt werden, die in einem vierekigen Balken angebracht sind, worauf man sie noch

mit einer dachfoͤrmig gestalteten Latte bedekt. Man sieht diese Anordnung in

Fig. 21,

Abtheilung III, abgebildet, und sie ist fuͤr den Fall bestimmt, wenn man die

telegraphischen Draͤhte auf Pfosten, die im Boden eingeschlagen sind,

befestigen will.

Fig. 22 ist

ein Durchschnitt eines anders gestalteten Balkens, worin ebenfalls fuͤr jeden

Draht ein besonderer Canal angebracht ist; diese Form eignet sich besonders, wenn

die Draͤhte unter den Boden gelegt werden sollen.

Man kann auch die ganze Anzahl der gefirnißten Leitungsdraͤhte in einen

Buͤndel vereinigen, indem man sie mit grobem Garne umwikelt und dann theert;

ein solcher Buͤndel wird in eine eiserne Roͤhre eingeschlossen, wie

man sie in Fig.

23 abgebildet sieht.

In Fig. 24 ist

ein Balken oder eine hoͤlzerne Schiene abgebildet, worauf die Draͤhte

liegen, ohne daß Canaͤle fuͤr sie angebracht waͤren; hingegen

sind sie mit einem eisernen Halbcylinder bedekt, welcher in das Holz eingelassen und

darauf gekittet ist.

Die in Fig. h, i, j, Abtheilung I, abgebildeten

Knoͤpfe und Tasten sind anders construirt, als es im Vorhergehenden

beschrieben wurde, indem sich die Dillen fuͤr die Stiele der Knoͤpfe

nicht in den Tasten selbst, sondern in den zwei Polstangen 26 und 36 befinden,

welche leztere sich uͤber den Tasten anstatt unter denselben befinden, und an

jedem Ende auf einem auf dem Tastenbrette 18 stehenden Beine aufruhen.

Der in der Abtheilung I abgebildete Apparat gibt alle Signale nur durch die

gleichzeitige Bewegung zweier Nadeln, weil jeder der fuͤnf

Leitungsdraͤhte sich um eine der fuͤnf Nadeln auf jeder Scheibe

windet, so daß durch ein beliebiges Paar der fuͤnf Draͤhte immer zwei Nadeln gleichzeitig

in Thaͤtigkeit versezt werden. Um jedoch gelegentlich Signale durch eine

einzige Nadel geben zu koͤnnen, muß man noch einen sechsten Draht haben,

welcher sich von einer Station zur anderen erstrekt, ohne Windungen um eine Nadel zu

machen, und die zwei Enden dieses Drahtes muͤssen mit einer sechsten Taste

verbunden werden, die man der Tastenreihe an jeder Station noch beifuͤgt;

leztere Taste wird gerade so wie die uͤbrigen mit zwei Knoͤpfen

versehen. Die sechste Taste kann am Anfange der Reihe der fuͤnf beschriebenen

neben der ersten Taste angebracht werden, welche in Fig. H und h, Abtheilung I, mit 31 bezeichnet und mit den Knoͤpfen 41

und 51 versehen ist; wir wollen die sechste Taste mit 30, ihre zwei Knoͤpfe,

welche als die Nullen der Reihe betrachtet werden koͤnnen, mit 40 und 50, und

den sechsten Draht mit 20 bezeichnen. Es ist klar, daß wenn man einen der

Knoͤpfe 40 und 50 niederdruͤkt, keine Nadel dadurch bewegt wird;

druͤkt man aber zugleich irgend einen anderen Knopf nieder, so wird sich die

ihm angehoͤrige Nadel bewegen, und zwar in der einen oder anderen Richtung,

je nach der Reihe, worin der Knopf liegt. Auf der Scheibe Fig. A laͤßt sich zwar keiner ihrer zwanzig Buchstaben durch

eine einzige Nadel signalisiren, man kann aber auf ihrem Rande eine Reihe Ziffern

mit rother Schrift verzeichnen, so daß, wenn nur eine Nadel auf Einmal geneigt wird,

sie auf eine der rothen Ziffern 1, 2, 3 etc. zeigt. Anstatt sechs

Leitungsdraͤhten kann man auch nur fuͤnf Draͤhte und

fuͤnf Tasten mit zehn Knoͤpfen benuzen, wie es in Fig. H und h abgebildet ist, aber die fuͤnfte Taste 35 und den Draht 25,

welcher mit keiner Nadel verbunden wird, als Nullen betrachten; es wird

naͤmlich eine der fuͤnf Nadeln auf jeder Scheibe ausgelassen und nur

vier derselben gebraucht; man sieht eine solche Scheibe, welche sich sowohl zum

Signalisiren mit nur einer, als auch mit zwei Nadeln eignet, in Fig. Z, Abtheilung III, abgebildet.

Fig. Y, Abtheilung I, zeigt eine Methode eine

Magnetnadel 7 abzulenken; wir nehmen an, sie gehoͤre zur Scheibe Fig. A, und die in Fig. Y abgebildeten Theile befaͤnden sich hinter dem

senkrechten Scheibenbrette A an der Stelle der in Fig. D bis G abgebildeten Rahmen 10. U, U, Fig. Y, sind zwei Hufeisenmagnete, wovon sich einer

uͤber der Nadel 7 und der andere unter ihr befindet, beide aber in derselben

Ebene, worin sich die Nadel zu bewegen hat: die vier Enden der zwei Hufeisen kommen

den stritten Aufhaͤltern 14, 14, durch welche die Ablenkung der Nadel auf

jeder Seite begraͤnzt wird, sehr nahe. 21 ist der auf die Nadel 7 wirkende

Leitungsdraht, welcher sich in Spiralen um die vier Enden der zwei Hufeisen U, U windet; nachdem er naͤmlich eine

hinreichende Anzahl von Umwindungen um den Schenkel r des oberen

Hufeisens gemacht hat, laͤuft er zum anderen Schenkel s desselben hinuͤber, macht eine gleiche Anzahl von Umwindungen,

geht dann zum einen Schenkel t des unteren Hufeisens

herab, und nach einer hinreichenden Umwindung desselben zum anderen Schenkel v etc. Wenn nun ein elektrischer Strom durch den Draht

21 und alle seine Umwindungen r, s, t, v geht, so wird

die Nadel 7 aus ihrer senkrechten Lage so weit abgelenkt, als es die

Aufhaͤlter 14 gestatten, und zwar in der einen oder anderen Richtung, je nach

der Richtung des Stromes. Unterbricht man den Strom, so hoͤrt der Magnetismus

der zwei Hufeisen auf, und die Nadel, deren unteres Ende schwerer als das obere ist,

kehrt wieder in ihre senkrechte Stellung zuruͤk. Die zwei Hufeisen U, U sind an der Ruͤkseite des senkrechten

Brettes A gehoͤrig zu befestigen, die vier Enden

ihrer Schenkel duͤrfen aber der Nadel, nachdem sie die hoͤchste

Abweichung erreicht hat, nicht zu nahe liegen, um nicht stoͤrend auf ihre

Ruͤkkehr einzuwirken. Die Nadel 7, Fig. Y, entspricht der inneren Nadel 7, Fig. E,

E; aber die aͤußere Nadel von Fig. Y, welche sich auf der Vorderseite der Scheibe befindet, ist

bloß ein Zeiger aus Messing oder Kupfer und keine Magnetnadel.

Wir wollen nun die Vorrichtung beschreiben, um mittelst elektrischer Stroͤme

an entfernten Orten Laͤrmsignale zu geben. In Fig. RFig. ist auf bezeichneter Tafel nicht vorhanden., Abtheilung II, ist n ein Uhrwerk mit einer

Gloke q, die durch einen Hammer angeschlagen wird, auf

welchen ein Raͤderwerk wirkt; das Raͤderwerk wird entweder durch

Federkraft oder ein Gewicht an aufgewundener Schnur umgedreht und kann durch einen

auf einer horizontalen Achse k angebrachten Sperrer p, welcher in irgend einen Zahn des Rades l eingreift, augenbliklich in seiner Bewegung gehemmt

werden; es handelt sich hiebei nur darum, den Sperrer p

mittelst elektrischer Stroͤme ein- und auszuheben, wo dann, so oft er

den Zahn des Rades verlaͤßt, die Gloke laͤuten wird. K bedeutet eine Volta'sche Batterie, welche bloß aus

einem flachen, mit gesaͤuertem Wasser gefuͤllten Gefaͤße

besteht, worin eine Zinkplatte aufgehaͤngt ist. 21 ist ein Leitungsdraht,

welcher von einem, in diesem Falle dem positiven Pol 27 der Batterie ausgeht, sich

zuerst um den einen und dann um den anderen Schenkel eines Hufeisens U windet, wie es in Fig. S, Abtheilung II, abgebildet ist und dann zu einer geeigneten

Stelle fortlaͤuft, wo eine Person das Laͤrmsignal geben kann; dort ist

er mit einer Taste 31 verbunden, deren eines Ende fixirt ist, das andere aber

niedergedruͤkt und dadurch mit einer unter ihm befestigten Polstange 26 in

Beruͤhrung gebracht werden kann, von welcher ein anderer Leitungsdraht 22 zum

negativen Pol 37 der Batterie K auslaͤuft. Wenn

die Taste 31 nicht angedruͤkt wird, springt sie durch ihre eigene Elasticitaͤt

auf, so daß sie ihre Polstange 26 nicht beruͤhrt und also keine Kette

gebildet wird; so lange dieß der Fall ist, wird der Sperrer p des Uhrwerks durch seine eigene Feder m im

Zahne des Rades l erhalten, so daß die Gloke nicht

angeschlagen wird; durch das untere Ende des Sperrers p

geht aber horizontal und parallel mit der Achse p eine

Masse weichen Eisens V, deren beide Enden den Enden

eines Hufeisens U entgegengesezt und in geringer

Entfernung davon befindlich sind, wie es in Fig. 8, Abtheilung II,

perspektivisch abgebildet ist; da aber weder das Stuͤk V noch das Hufeisen U magnetisch ist, so

ziehen sie einander nicht an. Die Person, welche das Laͤrmsignal zu geben

beabsichtigt, braucht nur die Taste 31 niederzudruͤken, so daß dieselbe ihre

Polstange 26 beruͤhrt, wo dann die erforderliche Kette hergestellt ist und

ein elektrischer Strom durch den Leitungsdraht 21 geht, dessen Windungen um die

Schenkel des Hufeisens U dasselbe (fuͤr diese

Zeit) magnetisch machen, so daß es das eiserne Stuͤk V am unteren Ende des Sperrers p anzieht,

welches jedoch die Enden des Hufeisens dabei nie ganz beruͤhren kann; das

obere Ende des Sperrers wird hiebei aus dem Rade l

gehoben, worauf der Laͤrmapparat seine Gloke anschlaͤgt. Beim

Niederdruͤken der Taste 31 wird der Laͤrmapparat so lange

forttoͤnen, bis sein Gewicht oder seine Feder abgelaufen ist; laͤßt

man aber die Taste 31 nach, so daß sie aufspringen und von ihrer Polstange 26 sich

trennen kann, so wird der Strom unterbrochen, der temporaͤre Magnetismus des

Hufeisens hoͤrt auf und es zieht das Eisenstuͤk V nicht laͤnger mehr an, sondern die Feder m des Sperrers p zieht das Stuͤk V von dem Hufeisen U weg und

bringt das obere Ende des Sperrers p in einen Zahn des

Rades l, so daß er dessen Bewegung hemmt und folglich

das Laͤrmsignal aufhoͤrt. Damit sich die Enden des eisernen

Stuͤkes V und diejenigen des Hufeisens U nicht beruͤhren koͤnnen,

beschraͤnkt man entweder die Bewegung des Sperrers p um seine Achse k durch geeignete

Aufhaͤlter, oder bringt in den Enden des Stuͤkes V kupferne Hervorragungen an, die dann in

Beruͤhrung mit dem Eisen kommen duͤrfen.

32, 26, Fig. RFig. ist auf bezeichneter Tafel nicht vorhanden., stellen die Taste und Polstange eines

Duplicats vor; jene ist mit einem Nebendrahte von dem Leitungsdrahte 21 aus und

diese mit einem aͤhnlichen, zum Leitungsdrahte 22 gehenden versehen.

Bisweilen duͤrfte die Laͤnge der Leitungsdraͤhte 21, 22 so groß

werden, daß der im Hufeisen U erregte Magnetismus das

eiserne Stuͤk V nicht mehr stark genug anziehen

kann, um den Sperrer p aus dem Zahne des Rades l auszuloͤsen; in solchen Faͤllen ist der

Apparat Fig. S vorzuziehen, worin die Volta'sche Batterie

K, das Hufeisen U und

das eiserne Stuͤk V beibehalten sind, aber

anstatt daß man einen Draht von der Batterie K zum

entfernten Plaze leitet, wo eine Person das Laͤrmsignal erwartet, und von

dort wieder zuruͤk zur Batterie K, dient hier die

Batterie nur dazu, um gelegentlich das Hufeisen U

mittelst eines nicht sehr langen Drahtes magnetisiren zu koͤnnen, indem ein

betraͤchtlicher Theil der Drahtlaͤnge in den Windungen um die Schenkel

des Hufeisens angehaͤuft ist. Den elektrischen Strom, welcher durch den

langen, zu der entfernten Station fuͤhrenden Draht geleitet werden soll,

erhaͤlt man durch eine besondere Batterie M, Fig. S, und derselbe wirkt nicht direct auf die

Laͤrmvorrichtung, sondern er dient, um die andere Batterie K in Thaͤtigkeit zu bringen, damit sie auf die

bereits beschriebene Art das Laͤrmsignal hervorbringt. Die Batterie M und der elektrische Strom, welcher von ihr durch die

lange, aus den Leitungsdraͤhten 24 und 25 gebildete Kette geht, bringt also

die erforderliche Beruͤhrung zwischen den Enden der Draͤhte 21 und 22,

Fig. S, hervor, so daß sie eine Kette bilden, damit

ein elektrischer Strom vom positiven Pol 27 der Batterie K durch den Draht 21 und dessen Windungen um die zwei Schenkel des

Hufeisens U und wieder zuruͤk durch den Draht 22

zum negativen Pol 37 derselben Batterie gehen kann. Diese Verbindung wird dadurch

bewirkt, daß man die zwei Enden einer kleinen Gabel 60, Fig. S, in zwei kleine Schalen 61, 62 hinablaͤßt, die sich am

oberen Ende zweier aufrechten Pfeiler 21, 22 befinden, welche als

Verlaͤngerungen der Draͤhte 21, 22 betrachtet werden koͤnnen.

Jede Schale enthaͤlt ein wenig Queksilber, und wenn die Gabel darin

untertaucht, verbindet sie die Draͤhte 21, 22 zu einer Kette, wodurch der

Laͤrmapparat ebenso gut in Thaͤtigkeit versezt wird, als beim

Niederdruͤken der Taste 31, Fig. RFig. ist auf bezeichneter Tafel nicht vorhanden.; beim Aufheben

der Gabel wird hingegen die Kette unterbrochen und der Laͤrmapparat

hoͤrt ebenso zu wirken auf, wie beim Loslassen der Taste 31. Man begreift nun

leicht, wie die kleine Gabel 60 dadurch gehoben und gesenkt wird, daß man einer

Magnetnadel durch einen von der entfernten Batterie M

hergefuͤhrten elektrischen Strom Bewegung ertheilt. Die Gabel 60 ist aus

einem Ende des Hebels 63, 64 gebildet, welcher auf der horizontale Achse 65 einer

Magnetnadel befestigt ist, die sich in den Umwindungen befindet, welche der Draht 8

um einen Rahmen 10 gerade so macht, wie es bei Fig. D, G, Abtheilung I, beschrieben wurde. Hier

findet nur der Unterschied Statt, daß die Achse 65 der Nadel, anstatt an ihren Enden

auf Zapfen zu liegen, durch ausgespannte Pferdehaare aufgehaͤngt ist, welche

horizontal in der Verlaͤngerung der Achse 65 von jedem Ende derselben zu

kleinen Regulirschrauben 66,66 ausgestrekt sind, die sich an den oberen Enden zweier

kleinen Staͤnder 67,67 befinden, welche auf derselben hoͤlzernen Basis

wie die aufrechten Pfeiler 21, 22 fuͤr die Schalen 61, 62 errichtet sind; der

Rahmen 10 fuͤr die Drahtwindungen 8 befindet sich auch auf derselben Basis.

Der Rahmen ist aber nicht wie bei Fig. D aus zwei Theilen zusammengesezt, sondern besteht nur aus einem

Stuͤk, und von demselben geht horizontal eine kleine Roͤhre aus,

welche die Achse 65 der Nadel aufnimmt und die Drahtwindungen 8 von der Achse

entfernt haͤlt. Der Hebel 63,64, woran sich die Gabel 60 befindet, ist

rechtwinklich auf der Achse 65 und bildet auch mit der im Rahmen 10, Fig. S, verborgenen Magnetnadel einen rechten Winkel. Das Ende 64

dieses Hebels hat ein kleines Gewicht, welches das Gewicht der Gabel 60

uͤberwiegt, so daß es dieselbe so weit aus den Schalen 61, 62 emporhebt, als

es der Aufhaͤlter 14 gestattet, wenn kein elektrischer Strom durch die

Windungen 8,8 geht; aber die zwei Enden des Drahtes 8, welcher die Windungen macht,

sind bei 75, 76 mit den Enden der zwei langen Leitungsdraͤhte 24 und 25

verbunden, wie man es deutlich in Fig. S sieht. Der Draht 24 ist mit dem positiven Pol 87 der Batterie

M verbunden; und von dem negativen Pol 97 derselben

geht ein Verbindungsdraht 36 zur Taste 31 und Polstange 26. Unter dieser Taste ist

der Draht 25 damit verbunden, so daß beim Niederdruͤken der Taste, wodurch

sie mit ihrer Polstange in Beruͤhrung kommt, die zwei langen

Leitungsdraͤhte 24 und 25 zu einer Kette vereinigt werden; der elektrische

Strom geht nun vom positiven Pol 87 der Batterie M durch

den langen Leitungsdraht 24 zum Knopfe 75, dann durch den Draht 8, welcher um den

Rahmen 10 der Magnetnadel gewunden ist, von dort zum Knopfe 76, daselbst in den

anderen langen Leitungsdraht 25 zur Polstange 26 und ihrer Taste 31, endlich durch

den Verbindungsdraht 36 zum negativen Pol 97 der Batterie. Hiebei wird die

Magnetnadel von ihrer senkrechten Stellung so weit abgelenkt, daß sie die Gabel in

die Schalen treibt, wodurch das Laͤrmsignal erfolgt; laͤßt man aber

die Taste 31 los, so wird die Kette und somit die Einwirkung des elektrischen Stroms

auf die Magnetnadel unterbrochen, und die Gabel muß durch das Gewicht 64 aus den

Schalen so weit emporsteigen, als es die Aufhaͤlter 14 gestatten, worauf das

Laͤrmsignal aufhoͤrt.

Auf folgende Art laͤßt sich die Gasentbindung bei der Zersezung des Wassers

durch den elektrischen Strom benuzen, um mittelst des Uhrwerks ein

Laͤrmsignal zu geben: A, B in Fig. Q, Abtheilung II, ist ein glaͤsernes Gefaͤß,

welches wie ein umgekehrter Heber aussieht, dessen einer Schenkel A aber

viel weiter als der andere B ist. Der untere Theil des

Hebers wird mit Queksilber so hoch angefuͤllt, daß eine hinreichende

Communication zwischen den zwei Schenkeln hergestellt ist, und auf das Queksilber in

dem weiten Schenkel A gesaͤuertes Wasser

gegossen. Der obere Theil des Schenkels A ist mit einem

Dekel C verschlossen und zwei Platindraͤhte 75,76

gehen horizontal durch das Glas mitten in das Wasser, worin ihre Enden

aufwaͤrts gebogen sind. Die zwei Draͤhte 75, 76 entsprechen den eben

so bezeichneten in Fig. S, und die im Wasser befindlichen Theile

derselben entsprechen den Umwindungen 8,8 der Magnetnadel in Fig. S; denn wenn ein elektrischer Strom durch den Draht 75 zum

Drahte 76, deren Enden im Wasser einander nicht beruͤhren, geleitet wird, so

zersezt er das Wasser in Sauerstoff- und Wasserstoffgas, welche als Blasen in

der Fluͤssigkeit aufsteigen, sich uͤber dem Wasser unter dem Dekel C anhaͤufen, dann auf die Oberflaͤche des

Wassers druͤken und dadurch das Queksilber in dem engen Schenkel B so lange hinauftreiben, bis es das Ende des anderen

Platindrahtes 61, welcher in dem engen Schenkel hinabreicht, beruͤhren kann.

Dieser Draht 61 entspricht der Schale 61 in Fig. S, und es ist noch ein anderer Platindraht 62 vorhanden, dessen

Ende durch den unteren Theil des Glases geht, so daß es immer im Queksilber stekt.

Durch diesen Apparat kann man einen elektrischen Strom, welcher durch einen sehr

langen Draht geht und folglich nur schwach wirkt, seine Wirkung so lange fortsezen

lassen, daß sie endlich hinreicht, die erforderlichen Beruͤhrungen

herzustellen, wodurch eine Laͤrmbatterie zu dem in Fig. S beschriebenen Zwek in Thaͤtigkeit versezt werden kann.

Waͤhrend man also bei Fig. S die Knoͤpfe 75 und 76 mit einander verband, verbindet

man bei Fig. Q die Enden der Draͤhte 75 und 76, und

anstatt der zwei Schalen 61 und 62 in Fig. S verbindet man in Fig. Q die Enden der zwei Draͤhte 61 und 62, worauf der

Apparat Fig. Q die Beruͤhrung zwischen dem Ende des

Drahtes 62 und des Drahtes 61 herstellt. Nachdem dieses geschehen und somit das

Laͤrmsignal erfolgt ist, kann sich die Beruͤhrung nicht sogleich von

selbst aufheben, weil sich das Gas noch einige Zeit in dem oberen Theile des weiten

Schenkels anzuhaͤufen fortfaͤhrt; die Person, deren Aufmerksamkeit

durch das Laͤrmsignal erregt worden ist, muß daher mit dem Finger ein kleines

Ventil d im Dekel der Roͤhre A oͤffnen, um das Gas auszulassen, worauf das

Queksilber auf gleiche Hoͤhe in beiden Schenkeln gelangt und unter den Draht

61 sinkt, wodurch die Kette unterbrochen wird.

Da die langen Leitungs- oder telegraphischen Draͤhte, welche man bei

den verschiedenen Apparaten anwendet, an einer Stelle brechen oder

beschaͤdigt werden koͤnnen, so muß man ein Verfahren besizen, wodurch sich die Stelle,

wo die Beschaͤdigung erfolgte, leicht ausmitteln laͤßt, ohne daß man

eine große Laͤnge der eisernen Roͤhren, Balken oder hoͤlzernen

Schienen, worin die Draͤhte eingeschlossen sind, zu oͤffnen braucht.

Die besonderen Draͤhte, welche verlezt wurden, machen sich dadurch kenntlich,

daß die ihnen entsprechenden telegraphischen Nadeln an den zwei Stationen nicht mehr

gehoͤrig in Thaͤtigkeit kommen. In bestimmten Zwischenraͤumen

laͤngs der Linie sollte daher jeder Leitungsdraht mit einem kurzen

Seitendrahte versehen seyn, welcher von ihm ausgeht und an einen sicheren Plaz

reicht, wo man zu den Enden aller dieser Seitendraͤhte gelangen kann, wenn es

noͤthig ist sie zu probiren, um zu erfahren, ob sie unversehrt sind. Die

Seitendraͤhte dienen dazu, um je zwei Leitungsdraͤhte mit einem

Instrumente verbinden zu koͤnnen, welches wir den Probirer nennen wollen. Auf

der Tafel sind zweierlei Probirer abgebildet. Der in Fig. W, Abtheilung III, besteht aus einem Multiplicator mit seinen

Magnetnadeln, welcher auf einem Stativ steht und in ein hoͤlzernes

Gehaͤuse mit glaͤserner Vorderseite eingeschlossen ist; jedes der zwei

Enden 8,8 von den Drahtwindungen, welche aus dem Instrumente hervorragen, ist mit

einer metallenen Klammer versehen, um damit die Enden zweier Seitendraͤhte

gehoͤrig verbinden zu koͤnnen, worauf das Instrument also mit den zwei

Leitungsdraͤhten, deren Seitendraͤhte damit vereinigt wurden, eine

geschlossene Kette bildet.

Der andere Probirer, Fig. L, besteht aus einer Glasflasche auf

einem hoͤlzernen Stativ, welche zwei von einander getrennte

Platindraͤhte p, p enthaͤlt, deren

hervorstehende Enden an Kupferdraͤhte geloͤthet sind, wovon jeder am

Ende mit einer metallenen Klammer versehen ist. Die Flasche wird, wenn man den

Apparat gebraucht, mit verduͤnnter Schwefelsaͤure fast ganz

gefuͤllt.

Sollen nun z.B. die zwei Draͤhte 21, 22 (Fig. W, Abtheilung III), welche sich von einer Station zur anderen

erstreken und wovon einer, wie wir voraussezen, bei h

brach, probirt werden, so muß man, um die Stelle h

ausfindig zu machen, die an einer Station befindlichen Enden der zwei Draͤhte

mit den entgegengesezten Polen der Batterie an dieser Station verbinden. Die Person,

welche den Zustand des Leitungsdrahtes, wovon man weiß, daß er gebrochen ist, zu

untersuchen hat, verfuͤgt sich an die der Station zunaͤchst gelegene

Stelle, wo von dem Leitungsdrahte eine Reihe Seitendraͤhte ausgeht, und

haͤngt daselbst die Draͤhte 8,8 eines der beschriebenen Probirer an

die Enden der Seitendraͤhte k, k, welche den mit

den Polen der Batterie verbundenen Leitungsdraͤhten 21, 22 angehoͤren.

Wenn der Fehler zwischen der Station und dieser ersten Probirstelle nicht existirt, so wirkt der

Probirer an dieser Stelle; wurde naͤmlich der Probirer W gebraucht, so wird seine Nadel abgelenkt werden, und benuzte man den

Probirer L, so entbinden sich durch Zersezung des

Wassers Gase an den Platindraͤhten. Der Probirer muß dann zur

naͤchsten Probirstelle gebracht werden, wo Seitendraͤhte vorhanden

sind, und so fort, bis man an eine Stelle kommt, wo er nicht mehr wirkt und wo sich

also der Fehler vorfinden wird, wenn man die Roͤhren oder Gehaͤuse,

worin die Leitungsdraͤhte eingeschlossen sind, oͤffnet.

Tafeln