| Titel: | Verbesserungen an den mechanischen und Handwebestühlen, worauf sich Edwin Bottomley, Tuchmacher von South Croßland in der Grafschaft York, am 13. Septbr. 1838 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 72, Jahrgang 1839, Nr. LVI., S. 270 |

| Download: | XML |

LVI.

Verbesserungen an den mechanischen und

Handwebestuͤhlen, worauf sich Edwin Bottomley, Tuchmacher von South Croßland

in der Grafschaft York, am 13. Septbr. 1838 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. April 1839,

S. 219.

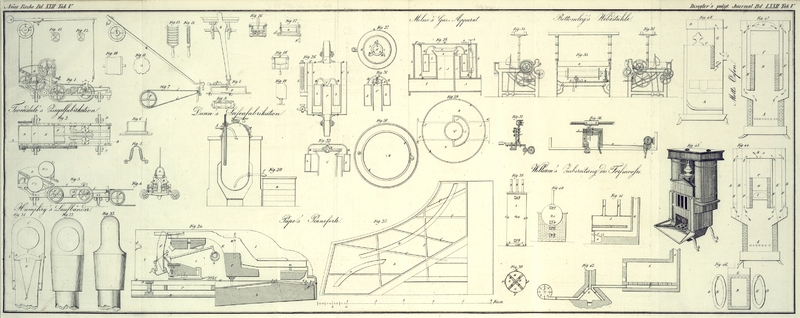

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Bottomley's verbesserte Webestuͤhle.

Meine Verbesserungen an den mechanischen und Handwebestuͤhlen bestehen in

einem gewissen Mechanismus oder Apparate, welcher waͤhrend des Webens eine

mehr regel- und gleichmaͤßige Abgabe der Kette von dem Kettenbaume

bewirkt. Die Zeichnung, deren Beschreibung nun gleich folgen soll, wird diesen

Apparat versinnlichen.

Fig. 33 zeigt

einen Aufriß des Ruͤkens eines Stuhles fuͤr die Wollenweberei, an

welchem meine Verbesserungen angebracht sind.

Fig. 34 und

35 sind

seitliche Ansichten, aus denen die Stellung meines Apparates noch deutlicher

erhellt.

Fig. 36 ist

ein Grundriß meines Apparates.

Fig. 37 eine

seitliche Ansicht desselben in groͤßerem Maaßstabe gezeichnet.

Der Kettenbaum A hat seine gewoͤhnliche Stellung,

und traͤgt die Kette, welche von ihm aus uͤber die Leitwalze B laͤuft. Hinter dieser wird sie verwebt, wo sie

dann als Gewebe uͤber den Brustbaum C an den

Zeugbaum D gelangt. An der Welle E, E ist excentrisch ein Cylinder e, e

angebracht, den man am besten aus Fig. 36 sieht, und der

der Gabel f, f, welche ihn umfaßt, eine Hin- und

Herbewegung mittheilt. Der Arm oder die Verbindungsstange dieser Gabel ist mit einem

Zapfenloche oder einer Spalte ausgestattet, durch welche einer der Arme des

Winkelhebels g, g geht. An dem entgegengesezten Arme

dieses Hebels ist die Verbindungsstange H angebracht,

durch welche die Bewegung an den Hebel I, der sich an

dem Mittelpunkte der stehenden Welle K schwingt,

fortgepflanzt wird. Dieser Hebel I traͤgt einen

kleinen Zapfen, an dem das Getrieb l und auch das

Sperrrad M umlaͤuft. Die beiden lezteren sind

miteinander verbunden, und das kleine Getrieb l greift

in das an der Welle K fixirte Stirnrad N. An leztere Welle ist auch der Wurm O, der das Wurmrad P in

Bewegung sezt, angebracht, und auf diese Weise kommt folglich auch der Kettenbaum

A, an dem sich das Wurmrad P

befindet, in

Thaͤtigkeit. Durch das Umlaufen der Welle E wird

demnach dem Kettenbaume eine Abgabsbewegung mitgetheilt, welche mit der Zahl der

Schlaͤge der Lade in genauem Verhaͤltnisse steht, und welche

waͤhrend der ganzen Dauer des Webeprocesses dieselbe und eine

gleichmaͤßige bleibt. Da es jedoch offenbar ist, daß, so lange der Kettenbaum

gefuͤllt und mithin dessen Durchmesser ein groͤßerer ist, auch eine

groͤßere Menge Kette von ihm abgegeben werden wuͤrde, so muß die

Umlaufsbewegung desselben nothwendig in dem Maaße wachsen, in welchem sein Umfang

abnimmt. Denn nur auf solche Weise ist es moͤglich, daß bei jedem Schlage der

Lade, welches auch der Durchmesser des Kettenbaumes seyn mag, eine gleiche Menge

Garn abgegeben wird.

Die Zunahme der Geschwindigkeit des Kettenbaumes A

bewerkstellige ich nun auf folgende Weise. Eine kleine Walze aus Holz oder einem

anderen entsprechenden Materiale, welche in der Abbildung mit T bezeichnet ist, wird von einem senkrechten verschiebbaren Stuͤke

q, welches sich frei in einer Spalte des Gestelles

des Webestuhles bewegt, getragen. An diesem Schieber ist eine Zahnstange, welche

sich nach Abwaͤrts fortsezt, befestigt. Diese Zahnstange greift in ein

Getrieb r, welches an der Welle R aufgezogen ist. An dem entgegengesezten Ende dieser lezteren befindet

sich ein mit s bezeichnetes Getrieb, und dieses greift

in eine an dem verschiebbaren Wagen U angebrachte

Verzahnung. An derselben Welle R bemerkt man auch eine

kleine Rolle mit einer Schnur, an welcher ein Gewicht aufgehaͤngt ist, damit

auf solche Weise die kleine Walze T bestaͤndig

gegen die untere Seite der Kette angedruͤkt wird. Bei dieser Einrichtung kann

die Walze T in dem Maaße, als der Durchmesser des

Kettenbaumes in Folge des Verbrauches der Kette abnimmt, emporsteigen, woraus dann

eine Transversir-Bewegung des Wagens U in der

Richtung, welche in Fig. 36 durch einen Pfeil angedeutet ist, folgt. Der Wagen kommt hiedurch

dem Mittel- oder Stuͤzpunkte des Winkelhebels g, g naͤher, woraus fuͤr den entgegengesezten Hebelarm ein

groͤßerer Spielraum bei seinen Bewegungen folgt. Es entsteht also hieraus

eine groͤßere Schwingung des Hebels I, so daß

dieser mittelst des Faͤngers eine groͤßere Anzahl von Zaͤhnen

des Rades M erfaßt, und dadurch die Umlaufsbewegung des

Kettenbaumes A beschleunigt. An jenem Arme des

Winkelhebels g, g, der mit der Stange H in Verbindung steht, bemerkt man eine Reihe von

Loͤchern. Je nachdem man nun die Stange H mit

einem dem Mittelpunkte des Hebels naͤher liegenden oder weiter davon

entfernten Loche in Verbindung bringt, wird die Ausdehnung der Hebelsschwingung

groͤßer oder geringer seyn, woraus dann folgt, daß nach jedem Schlage der

Lade je nach der Beschaffenheit des zu webenden Fabricates, eine groͤßere oder

geringere Kettenmenge von dem Kettenbaume abgegeben wird.

Ich habe hier nur eine einzige Anwendungsweise meines Apparates und dessen Benuzung

an einer Art von Webestuhl gezeigt. Es versteht sich jedoch von selbst, daß eine

aͤhnliche Wirkung erlangt werden kann, wenn man die Zahnstange q in entgegengesezter Richtung spielen laͤßt, und

wenn man den Apparat an dem Werkbaume D anbringt. Alle

diese Modificationen haͤngen jedoch von der Beschaffenheit des zu webenden

Fabricates und von dem Ermessen des Webers ab.

Von allen den bekannten Theilen, welche der Deutlichkeit wegen in der Zeichnung mit

angedeutet sind, gehoͤrt keiner mit zu meiner Erfindung; ich erklaͤre

vielmehr als solche bloß den in Fig. 36 und 37

dargestellten Apparat, dessen Eigenthuͤmlichkeit hauptsaͤchlich in der

Art und Weise gelegen ist, auf welche der Grad der Schwingungen des Hebels I, von denen die Abgabe der Kette von dem Kettenbaume

A abhaͤngt, mittelst der Abnahme des

Durchmessers des Kettenbaumes waͤhrend des Webens regulirt wird.

Tafeln