| Titel: | Verbesserungen an den Tauchapparaten, worauf sich William Edward Newton, am Patent Office, Chancery Lane Nr. 66, Grafschaft Middlesex, am 19. Junius 1838 auf die von einem Ausländer erhaltenen Mittheilungen ein Patent geben ließ. |

| Fundstelle: | Band 72, Jahrgang 1839, Nr. LXXI., S. 366 |

| Download: | XML |

LXXI.

Verbesserungen an den Tauchapparaten, worauf sich

William Edward

Newton, am Patent Office, Chancery Lane Nr. 66, Grafschaft Middlesex, am

19. Junius 1838 auf die von einem

Auslaͤnder erhaltenen Mittheilungen ein Patent geben ließ.

Aus dem London Journal of arts. April 1839, S.

1.

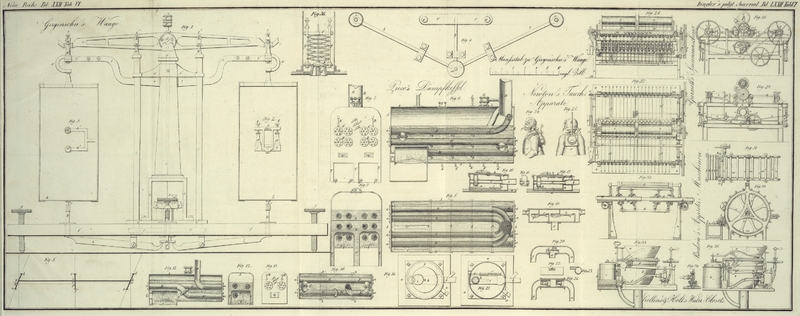

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Newton's verbesserte Tauchapparat.

Die unter gegenwaͤrtigem Patente begriffenen Verbesserungen an den

Tauchapparaten bestehen aus zwei Theilen. Der erste und hauptsaͤchlichste

dieser Theile ist ein Gehaͤuse, durch welches die Luft, die dem Taucher,

waͤhrend er sich unter Wasser befindet, zugefuͤhrt wird, zu gehen hat,

und welches ich den Manometer nenne. Aufgabe dieses Gehaͤuses ist, dem

Taucher die Luft regelmaͤßig und gleichmaͤßig zuzufuͤhren, und

nicht stoßweise, wie dieß der Fall ist, wenn man sie direct mit einer Pumpe

eintreibt. Der zweite Theil besteht aus einem Apparate, durch den der Taucher athmen

soll, und der eine kleine Buͤchse mit zwei Ventilen vorstellt. Durch das eine

dieser Ventile, welches sich nach Innen zu oͤffnet, zieht der Taucher die zum

Athemholen noͤthige Luft ein; und daher reicht auch das Einathmen allein

schon hin, um dieses Ventil zu oͤffnen. Das andere, welches sich nach Außen

oͤffnet, wird durch das Ausathmen in Thaͤtigkeit gesezt; da die Kraft,

mit welcher die Luft aus den Lungen ausgestoßen wird, zum Oeffnen des Ventiles

vollkommen ausreicht.

In Fig. 14

sieht man den ganzen Manometer von Oben oder in einer horizontalen Ansicht. Fig. 15 ist

eine aͤhnliche Ansicht, an der jedoch der obere Theil oder der Dekel

weggelassen ist, damit die innere Einrichtung sichtbar wird. Fig. 16 ist ein

Querdurchschnitt durch die Mitte des Apparates, woran man den Manometer zum Theile

ausgedehnt, d.h. beinahe mit Luft gefuͤllt sieht. Fig. 17 ist eine

aͤhnliche Ansicht, wie Fig. 16, nur wurde hier

alle Luft an den Taucher abgegeben, so daß eine neue Quantitaͤt Luft aus der

Zufuͤhrungsroͤhre einstroͤmt. a, a

ist ein Stuͤk Brett, auf dem der Apparat mit Schrauben oder auf sonstige

Weise festgemacht ist. Die Zufuͤhrungsroͤhre b ist, wie die Zeichnung andeutet, an dem einen Ende mit dem Manometer und

an dem anderen mit einem oben im Boote befindlichen Luftbehaͤlter, in welchem

die Luft mittelst einer Pumpe sehr stark comprimirt wird, verbunden. Eine platte

Roͤhre, welche quer durch das Innere des Apparates laͤuft, ist an dem

einen Ende mit der Zufuͤhrungsroͤhre b, an

dem anderen mit der gegenuͤberliegenden Wand des Gehaͤuses in Verbindung gesezt. d ist ein eigens geformtes Ventil, welches die Luft in

das Innere des Gehaͤuses eintreten laͤßt, und welches ich

spaͤter beschreiben werde. Der Dekel e des

Gehaͤuses hat bei f ein Angelgewinde; sein

gegenuͤberliegendes Ende ist geschlossen, und wird mittelst eines aus

Kautschuk, Wachstaffet oder einem anderen geeigneten Materiale verfertigten

elastischen Ueberzuges g luftdicht schließend erhalten.

Dieser Ueberzug g ist an seinen Raͤndern an den

Seiten des Gehaͤuses festgemacht. Wenn die Luft in das Gehaͤuse

eintritt und den elastischen Ueberzug emportreibt, fuͤhrt sie den Dekel e mit sich, indem der Ueberzug zwischen den Dekel und

das Brett h geschraubt ist. Auf lezterem ist ein Gewicht

i befestigt, womit der Dekel nicht nur unbeweglich,

sondern zugleich auch die Luft im Gehaͤuse unter einem gelinden Druke

erhalten wird. Die Feder j befindet sich an dem Ende

einer gebogenen Stange k, deren anderes Ende durch

Schrauben mit dem Dekel e in Verbindung gesezt ist.

Diese Feder ist dazu bestimmt, den Dekel aufzuheben, wenn man dieß fuͤr

noͤthig erachtet. Zur Regulirung ihrer Spannung dient ein Stab l, in den an dem einen Ende eine Schraube geschnitten

ist, und der durch eine Schraube m aus dem

Gehaͤuse hinaus laͤuft.

Aus Fig. 18,

wo die platte Roͤhre c im Durchschnitte

abgebildet ist, sieht man das Ventil d. Dasselbe besteht

aus einer kurzen, an beiden Enden geschlossenen Roͤhre, in welcher zwei

Reihen runder Loͤcher angebracht sind, durch welche die Luft in deren Inneres

eindringen kann. Rund um das Ventil oder die Roͤhre d herum ist ferner, wie man aus Fig. 18 sieht, auf solche

Weise ein ringfoͤrmiger Canal gebildet, daß durch jedes der Loͤcher

der oberen Reihe Luft in das Innere der Roͤhre eintreten kann. Auch wird man

sehen, daß sich nur die obere Loͤcherreihe mit dem ringfoͤrmigen

Raͤume in Verbindung sezen laͤßt.

Das Spiel dieses Apparates ist nun folgendes. Der Taucher athmet durch die

Roͤhre o alle in dem Gehaͤuse enthaltene

Luft an sich; dadurch wird der Dekel e, da der Kraft des

Gewichtes i nichts im Wege steht, niedersinken; und die

Folge hievon wird seyn, daß der Dekel das Ventil d

herabtreibt, und also die obere Loͤcherreihe mit dem an der Roͤhre

befindlichen ringfoͤrmigen Raͤume in Communication sezt. Die in der

Zufuͤhrungsroͤhre herbeigelangende Luft wird dann durch die platte

Roͤhre herbeistroͤmen, durch die obere Loͤcherreihe eindringen,

und durch die untere Reihe in das Gehaͤuse entweichen. Die Luft, die

fruͤher unter einem bedeutenden Druke gehalten worden, wird sich nunmehr in

dem Gehaͤuse ausdehnen und den Dekel in die in Fig. 16 angedeutete

Stellung emportreiben. Die Feder p, welche gegen das

untere Ende des Ventiles d druͤkt, haͤlt

dasselbe mit dem Dekel des Gehaͤuses in Beruͤhrung.

Der zweite Theil der Erfindung besteht aus einem verbesserten Athmungsapparate,

welchen man in Fig.

19, 20 und in Fig. 21 in einem

Durchschnitte sieht. Fig. 22 zeigt das

Mundstuͤk einzeln fuͤr sich. Fig. 23 ist ein

Durchschnitt desselben. Die Roͤhre a, welche

fuͤr die frische Luft bestimmt ist, ist an ihrem anderen Ende mit der in Fig. 14, 15, 16

beschriebenen Roͤhre o verbunden; sie ist mit

einem entsprechenden Ventile, welches sich nach Innen oͤffnet, und welches

durch eine Spiralfeder geschlossen erhalten wird, versehen. Der Theil c, d des Apparates wird an dem Mundstuͤke

angebracht. Das Auslaßventil e oͤffnet sich nach

Auswaͤrts, und wird durch eine Feder f

geschlossen erhalten, ausgenommen beim Ausathmen, wo die hiebei ausgestoßene Luft

hinreicht, die Kraft dieser Feder zu uͤberwaͤltigen, so daß die

schlechte Luft durch die Roͤhre g entweichen

kann. Dieser Apparat kann, wie man aus Fig. 21 sieht, aus

mehreren Stuͤken, welche sich aus einander nehmen und zusammensezen lassen,

bestehen. So koͤnnen z.B. die Ventile aus zwei Stuͤken verfertigt

werden, welche sich in die Enden der gebogenen Roͤhren a, g einschieben lassen. Die Enden dieser Roͤhren lassen sich

mitsammt den in ihnen befindlichen Ventilen in das aus Fig. 22 ersichtliche

Ventil einschieben. Der Apparat kann aber uͤbrigens auch aus einem

Stuͤke bestehen, wie man ihn z.B. in Fig. 19 und 20 sieht.

Fig. 24 gibt

eine seitliche und Fig. 25 eine Ruͤkenansicht eines mit dem hier beschriebenen

Apparate ausgeruͤsteten Tauchers. a ist der

Manometer, welcher durch die Roͤhre b mit Luft

versehen wird. q ist der Athmungsapparat, der durch eine

vom Hintertheile des Kopfes hervorgefuͤhrte Binde mit dem Munde in

Beruͤhrung erhalten wird. g ist die Roͤhre

fuͤr den Austritt der schlechten Luft, welche so gebogen ist, daß, in welcher

Stellung sich der Taucher auch befinden mag, das Ende derselben doch nie zu oberst

kommt, und also nie eine Gefahr des Ertrinkens eintreten kann. Der Manometer ist an

einem Wamse befestigt, an dessen unterem Theile eine Art von Sak aus irgend einem

elastischen wasserdichten Zeuge angebracht ist. Die Roͤhre t ist an eine kleine, von der

Zufuͤhrungsroͤhre b auslaufende

Roͤhre b* geschraubt; sie theilt sich am Ende in

zwei kleine mit Haͤhnen versehene Roͤhren, von denen die eine mit dem

Inneren und die andere mit dem Aeußeren des Sakes r

communicirt. Das Rohr s dient zur Herstellung einer

vollkommenen Communication zwischen beiden Seiten des Sakes, und ist uͤber

die Schultern des Tauchers gefuͤhrt. Wenn man es fuͤr besser

haͤlt, kann man den Kopf des Tauchers auch ganz mit einem Helme umgeben, so daß

auch Nase und Augen gegen das Wasser geschuͤzt sind.

Ich brauche kaum zu bemerken, daß die hier beschriebenen Apparate mannigfache

Modificationen zulassen, ohne daß deßhalb von dem Principe derselben abgegangen

wird.

Tafeln