| Titel: | Ueber einige neuere Verbesserungen an den Eisenbahnwagen, von der Erfindung des Hrn. W. Curtis. |

| Fundstelle: | Band 72, Jahrgang 1839, Nr. LXXX., S. 425 |

| Download: | XML |

LXXX.

Ueber einige neuere Verbesserungen an den

Eisenbahnwagen, von der Erfindung des Hrn. W. Curtis.

Aus dem Civil Engin. and Archit. Journal. April 1839, S.

122.

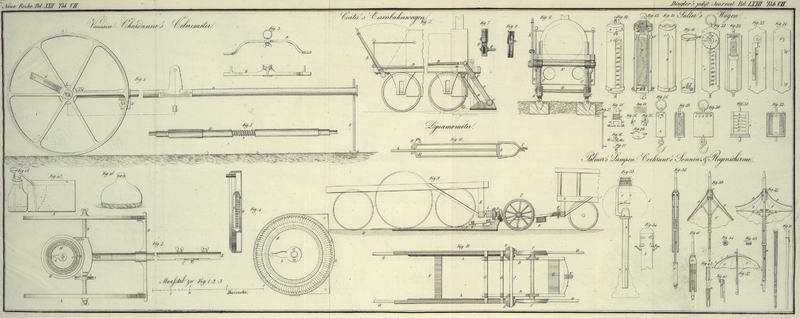

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Ueber Curtis's Verbesserungen an den Eisenbahnwagen.

Hr. Curtis, dem wir bereits mehrere Verbesserungen an den

Eisenbahnen und an den auf ihnen laufenden Wagen zu verdanken haben, ließ neuerlich

einige weitere Erfindungen patentiren, welche hauptsaͤchlich zur

Verhuͤtung der Collisionen, in welche die Wagenzuͤge leider schon

oͤfter auf den Eisenbahnen geriethen, bestimmt sind. Da die von ihm

getroffenen Vorkehrungen dem Zweke, den der Erfinder beabsichtigte, in hohem Grade

zu entsprechen scheinen, so beeilen wir uns, das Publicum darauf aufmerksam zu

machen.

I. Beschreibung einer neuen Bremse,

womit Wagen und Locomotiven in ihrem Laufe angehalten werden koͤnnen, und

welche zugleich auch zur Reinigung der Bahnen von den zufaͤllig auf sie

gerathenen fremden Koͤrpern dient.

Man sieht diese Bremse in Fig. 5 in einer

seitlichen, und in Fig. 6 in einer Endansicht. Sie kann sowohl vor als hinter der Locomotive

oder dem Wagen angebracht werden; die geeignetste Stelle fuͤr sie scheint vor

der Locomotive, indem sie dann zugleich auch zur Reinigung der Bahn dient. Quer

durch das Gestell der Maschine ist eine Welle oder Achse F gelegt, an welcher die beiden Schenkel oder Hebel C, C festgemacht sind. An den unteren Enden dieser lezteren sind mittelst

der Zapfen der Verbindungsstange G die Hemmschuhe E, E festgemacht. In jenen Faͤllen, wo die

Verbindungsstange G das Holz der Schwellen der Bahn

beruͤhren wuͤrde, kann man die Stange auch weglassen, und die

Hemmschuhe bloß mit Zapfen an den Hebeln befestigen. Die Querstangen koͤnnen

uͤbrigens auch hoͤher oben an den parallelen Staͤben D, D, mit denen die unteren Oberflaͤchen der

Hemmschuhe mit den Schienen parallel erhalten werden, und durch die ihnen zugleich

auch eine gewisse Staͤtigkeit gegeben werden kann, angebracht werden. Der

Hemmschuh selbst kann aus Schmiede- oder Gußeisen, oder auch aus Holz,

welches mit Eisen beschlagen ist, bestehen; an seinem inneren Rande soll er mit

einem Vorsprunge versehen seyn, der den Randkraͤnzen der Raͤder

entspricht; sein hinteres Ende soll der Curve des anliegenden Rades angepaßt seyn,

so daß es, wenn der Hemmschuh in Thaͤtigkeit ist, dem Rade anliegt, und daß

der Randkranz des Rades in die in dem Hemmschuhe angebrachte Fuge einpaßt. Man sieht

diese Fuge deutlich aus Fig. 7, wo der Hemmschuh

von Oben gesehen, und aus Fig. 8, wo er von Unten

betrachtet dargestellt ist. An der unteren Seite des Hemmschuhes laͤßt sich

mit Nieten oder auf andere Weise ein Reibungsstuͤk aus Schmiedeisen oder

einem anderen Metalle anbringen, welches so oft ausgewechselt werden kann, als es

durch die Reibung an den Schienen abgenuzt worden. An dem einen Ende der Welle F ist ein Krummzapfen befestigt, an welchem die

Verbindungsstange B angebracht ist. Mit dem anderen Ende

dieser lezteren ist der um einen Zapfen bewegliche Hebel A verbunden, wonach also der Maschinist die Bremse nach Belieben handhaben

kann. Die Welle F ist durch den Wagen auf die

gewoͤhnliche Weise mit dem Gestelle verbunden; und ihre Zapfen verbinden auch

die parallelen Stangen D. Anstatt des Hebels kann man

zur Handhabung des Apparates auch eine Schraube, die man in einer Linie mit der

Verbindungsstange B arbeiten lassen kann, oder irgend

eine andere entsprechende Hebelvorrichtung verwenden. Bemerkt der Maschinist auf der

Bahn irgend etwas, was er mittelst der Bremse zu beseitigen wuͤnscht, so

senkt er den Hemmschuh bis in die Naͤhe der Schiene herab. Man kann die

Entfernung, bis auf welche der Hemmschuh zu diesem Zweke der Schiene

angenaͤhert werden soll, durch einen Aufhaͤlter, welcher in einen

Kreisbogen eingelassen ist, und gegen den sich der Hebel A stemmt, bezeichnen; oder man kann sich zu gleichem Behufe irgend einer

anderen der uͤblichen Vorrichtungen bedienen. Soll die Maschine angehalten

werden, so bewegt der Maschinist den Hebel A noch

weiter, d.h. so weit vorwaͤrts, bis die Bremse mit den Schienen in

Beruͤhrung kommt. Soll endlich die Maschine so kurz als moͤglich zum

Stehen gebracht werden, so wird der Hebel A nach

Vorwaͤrts geschwungen, bis er in die durch punktirte Linien angedeutete

Stellung kommt, und bis er hiedurch den Apparat in jene Stellung bringt, welche in

Fig. 5

durch punktirte Linien angedeutet ist; denn dann wird die Maschine um soviel

aufgehoben, als der Raum zwischen den schwarzen und den punktirten Linien

betraͤgt.

Der Kraftaufwand, welcher von Seite des Maschinisten zu diesen Verrichtungen

erfordert wird, ist sehr gering, indem der Hemmschuh durch das Bewegungsmoment der

Maschine in Wirksamkeit gesezt wird, so wie er nur mit den Schienen in

Beruͤhrung gebracht ist. Die Federn erhalten durch ihre Reaction die

Raͤder auf den Schienen; da jedoch das Gewicht zum groͤßten Theil auf

die Bremse uͤbergetragen wird, so wird die Zugkraft der Treibraͤder

bedeutend vermindert. Gleichzeitig zeigt sich aber auch die Wirksamkeit einer so ausgedehnten

Reibungsoberflaͤche, daß die Maschine zum Stillstehen kommt, selbst wenn der

Dampf nicht abgesperrt worden waͤre. Es erhellt offenbar, daß sich zwischen

der Retardirung, welche erforderlich ist, um die Maschine zum Stillstehen zu

bringen, und einer leichten Verminderung ihrer Geschwindigkeit jeder beliebige Grad

der Retardirung erzielen laͤßt, je nachdem man den Hebel mehr oder minder

vorwaͤrts bewegt. Die Hebel muͤssen, aus welchem Materiale sie

bestehen moͤgen, so kraͤftig seyn, daß durch sie die Hemmschuhe

ausgezogen werden koͤnnen, ohne daß man die Maschine zu diesem Behufe

anzuhalten braucht.

II. Beschreibung eines Apparates,

wodurch das Aneinanderrennen von Wagenzuͤgen auf einer und derselben

Bahnlinie verhuͤtet werden soll.

Man sieht diesen Apparat in Fig. 9 von der Seite, an

dem hintersten Wagen eines Wagenzuges angebracht und mit einer Locomotive in

Beruͤhrung gerathen. Fig. 10 ist ein Grundriß.

Der Schlitten oder die Hemmvorrichtung A hat die Form

eines Keiles, dessen oberes Ende an der inneren Seite aufgebogen ist; auch hat er

Randvorspruͤnge, durch welche er auf den Schienen erhalten wird. Die beiden

Seitentheile sind durch den Querbalken J mit einander

verbunden. Die Platte K, die Querstuͤke G, G und die beiden Seitentheile des Schlittens sind auf

dieselbe Spurweite gestellt wie die Schienen, so daß eine Locomotive ohne alle

Schwierigkeit auf ihnen laufen kann. An dem Querbalken J

sind zwei Stoͤßer oder Stoßaufhaͤlter D, D

so befestigt, daß sie mit andern an dem Vordergestelle der Locomotive befindlichen

Stoͤßern I correspondiren, damit, wenn die

Maschine mit dem Schlitten in Beruͤhrung kommt, diese Stoͤßer den Stoß

aufhalten. Die Platte K dient dazu, die beiden

Seitentheile des Schlittens moͤglichst nahe an dessen Spize mit einander zu

verbinden, und doch dabei fuͤr den Durchgang der Randkraͤnze der

Raͤder freien Raum zu gestatten. An den Querstuͤken G, G sind die Federn B, B

befestigt. Diese lezteren bilden Deichseln fuͤr die Raͤder C, C, auf denen der Wagen laͤuft, wenn er außer

Thaͤtigkeit ist. E ist ein Gegengewicht

fuͤr das Gewicht des Schlittens, so daß dieser von einem Manne mit

groͤßter Leichtigkeit wie ein Karren auf der Bahn fortgeschafft werden kann.

Zur Verbindung des Schlittens mit dem Wagenzuge dient ein gewoͤhnliches

Stiftgelenk, wie man es bei F sieht.

Der Apparat ist, wenn er außer Thaͤtigkeit und mit einem Wagenzuge verbunden

ist, an dem lezten Wagen angebracht, wie man bei L

sieht. In diesem Falle reitet der Schlitten auf den Schienen, wobei er an den Federn

B, B aufgehaͤngt ist. Sollte sich jedoch ein

Unfall ereignen, in Folge dessen der Zug zum Stillstehen kaͤme, so macht

einer der Conducteurs alsogleich den Schlitten los, um ihn 5–600 Yards hinter

dem Wagenzuge aufzustellen. Sollte daher der Maschinist des naͤchstfolgenden

Wagenzuges den stehengebliebenen Zug nicht bemerken, und seine Locomotive nicht

anhalten, so wuͤrde diese in den Apparat einlaufen und dadurch zu einem

Schlitten werden. Die Treibraͤder wuͤrden, wenn sie durch den großen,

ihnen entgegengesezten Widerstand nicht gaͤnzlich zum Stillstehen

kaͤmen, in dem Apparate herumlaufen, ohne dabei eine Triebkraft

auszuuͤben. Es wuͤrde also keine heftige Erschuͤtterung

eintreten, sondern die Locomotive wuͤrde eine kurze Streke weit in dem

Schlitten fortgleiten und dann zum Stillstehen gebracht werden. Von dem Gestelle der

Locomotive muͤßte ein Gestell K herabsteigen, an

welchem die Stoͤßer, die sich sonst gewoͤhnlich an dem Haupte des

Gestelles befinden, anzubringen waͤren. Oder wenn man wollte, koͤnnte

auch oben und unten fuͤr Stoͤßer I gesorgt

werden, da ich es nicht fuͤr gut halte, das obere Ende des Schlittens A so hoch hinaufreichen zu lassen, daß es mit den an dem

gewoͤhnlichen Haupte des Gestelles befindlichen Stoͤßern in

Beruͤhrung kaͤme. Der Randvorsprung des Schlittens A kann entweder den ganzen Schlitten entlang laufen,

oder in Zwischenraͤumen und abgebrochen angebracht seyn, je nachdem man es

fuͤr besser haͤlt. In jenen Faͤllen, wo ein schneller Wagenzug

bei Nebel oder waͤhrend der Nacht einen langsamer gehenden uͤberholt,

wuͤrde die schnellere Locomotive in den Schlitten einlaufen, wo dann

gleichfalls wieder die eben beschriebene Wirkung eintreten wuͤrde; d.h. die

Locomotive wuͤrde zum Stehen kommen, und die einzige Wirkung auf den

langsameren Wagenzug, hinter dem der Schlitten nachlaͤuft, wuͤrde die

seyn, daß der Schlitten von seinen Befestigungen losgerissen wuͤrde. Diese

Befestigungen muͤßten demnach der Art seyn, daß sie losgerissen werden

koͤnnten, ohne daß der lezte Wagen dadurch irgend eine zu heftige

Erschuͤtterung erlitte. Der Stift bei F

koͤnnte zu diesem Behufe aus Eichenholz oder einem anderen derlei harten

Holze und von solcher Staͤrke gemacht werden, daß er in einem eintretenden

Falle der angegebenen Art nachgaͤbe.

Tafeln