| Titel: | Verbesserungen an den zum Wägen bestimmten Apparaten, worauf sich George Salter, Fabrikant von West-Boomwich bei Birmingham, am 9. Jul. 1838 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 72, Jahrgang 1839, Nr. LXXXII., S. 431 |

| Download: | XML |

LXXXII.

Verbesserungen an den zum Waͤgen

bestimmten Apparaten, worauf sich George Salter, Fabrikant von West-Boomwich bei Birmingham, am

9. Jul. 1838 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Mai 1839,

S. 277.

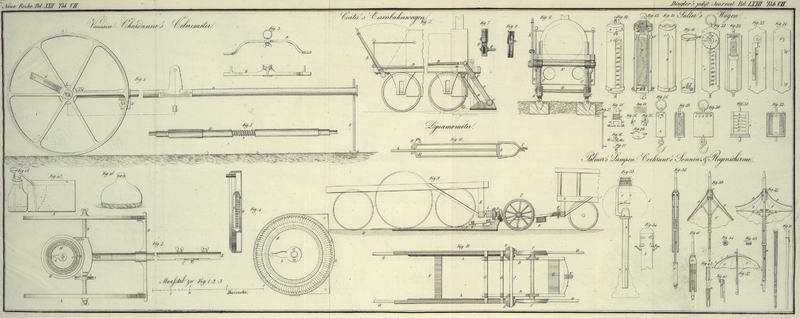

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Salter's verbesserte Apparate zum Waͤgen.

Meine Verbesserungen an den sogenannten Federwaagen bestehen 1) darin, daß ich das

Gewicht mittelst eines Zeigers auf einer Scala andeuten lasse, die auf einer

Roͤhre von irgend einer entsprechenden Form verzeichnet ist. 2) darin, daß

ich auf der Roͤhre mit Nieten oder auf andere Weise ein Stuͤk

Neusilber, auf welches die Scala und die Ziffern gravirt sind, befestige. 3) in der

Anwendung eines hohlen oder roͤhrenfoͤrmigen Schiebers, welcher die

Feder aufnimmt. 4) in einer Methode das Gewicht mittelst paralleler und diagonaler,

auf den Schieber verzeichneter Linien und mittelst der auf der aͤußeren

Roͤhre befindlichen Eintheilungen anzudeuten. 5) endlich in der Andeutung der

kleineren Gewichte durch einen Extrazeiger und eine eigene Scala. Durch alle diese

Vorkehrungen sollen die Waagen leichter tragbar, fester und in ihren Angaben genauer

werden.

Fig. 12 ist

eine Ansicht einer Federwaage, die mit einem Theile meiner Verbesserungen

ausgestattet ist. Fig. 13 ist ein senkrechter Durchschnitt durch den Raum W. Fig. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 zeigen

einzelne Theile der Waage, welche an allen diesen Figuren mit gleichen Buchstaben

bezeichnet sind.

A ist die aͤußere cylindrische Roͤhre, auf

der die mit der Scala versehene Platte aus Neusilber B

befestigt ist. Ebenso ist an ihr der Zeiger C, der auf

die an dem beweglichen Dekel D angebrachten

Eintheilungen deutet, unbeweglich fixirt. An den unteren Theil oder den Boden der

Roͤhre A ist ein Dekel E geschraubt, in welchem sich ein Loch befindet. Dieses dient zur Aufnahme

des hohlen oder roͤhrenfoͤrmigen Schiebers, jedoch mit Ausnahme des an

dem oberen Ende dieses lezteren befindlichen Randkranzes F, der einer Ueberspannung der Feder vorbeugt. In das obere Ende der Roͤhre

A ist ein Metallstuͤk von gehoͤriger

Dike eingepaßt und eingeloͤthet, und in diesem befindet sich ein Loch, worin

sich der Schieber, Fig. 15, bewegen kann. Die Theile b, b passen

an die beiden Seiten a, a des Schiebers. Der Theil N besteht aus einer Schraube, deren Gaͤnge so

geschnitten seyn muͤssen, daß die zwischen ihnen gelassenen Raͤume

entweder den Eintheilungen der Metallplatte gleich oder groͤßer als sie sind.

Auf diesen Theil wird der Dekel D geschraubt. In dem

durch diesen Dekel gehenden Theile G befindet sich ein

Loch, durch welches der Ring, womit die Waage aufgehaͤngt wird,

gefuͤhrt ist. Der Umgang oder der Theil eines Umganges, den der Dekel zum

Behufe der Bewegung der Schraube macht, ist den auf der Metallplatte befindlichen

Eintheilungen gleich, und in 16 gleiche Theile, von denen 15 auf den Dekel

gezeichnet sind, getheilt. Hienach ist offenbar, daß, wenn man den Dekel um eine

dieser Eintheilungen bewegt, derselbe um den sechzehnten Theil einer der

Eintheilungen der Metallplatte, welche an der hier zu beschreibenden Waage z.B. eine

Unze oder ein Sechzehntel Pfund betragen sollen, hoͤher oder tiefer gestellt

wird. Es versteht sich uͤbrigens von selbst, daß dieselben Eintheilungen,

welche hier ein Pfund andeuten, ebenso gut auch groͤßere oder geringere

Gewichte andeuten koͤnnen, und daß die an dem Dekel befindlichen

Eintheilungen entsprechende Theile dieser Gewichte seyn koͤnnen.

In Fig. 16

sieht man den Boden des Schiebers d, c, d, woran man die

Oeffnung c bemerkt, deren Durchmesser kleiner ist als

jener des in der Mitte befindlichen Loches H.

Fig. 17 ist

ein Zapfen mit einem kreisrunden platten Kopfe und einem runden Stiele, dessen

Durchmesser beinahe jenem des Loches H gleichkommt. Der

Theil h wird durch die Oeffnung h eingefuͤhrt, so daß sich dann der Zapfen in dem Loche H schiebt, und dabei auf seinem Kopfe ruht. In dem

Stiele dieses Zapfens befindet sich ein Loch, welches zur Aufnahme des an dem oberen

Ende der Feder angebrachten Buͤgels dient.

Fig. 18 zeigt

eine kurze Spiralfeder, welche beinahe denselben Durchmesser hat, wie der durch sie

gehende Schieber a, a. Diese Feder, welche auf den

vorspringenden Enden d, d ruht, druͤkt die

Roͤhre gegen den Dekel an, jedoch so, daß sich die Roͤhre bewegen

kann, wenn der Dekel umgedreht wird.

Fig. 19 gibt

eine Ansicht des hohlen oder roͤhrenfoͤrmigen Schiebers, an dessen

oberem Ende sich ein vorspringender Kranz f befindet, in

Folge dessen der Austritt des Schiebers aus dem in dem unteren Dekel der

Roͤhre A angebrachten Loche verhindert wird. An

dem Zapfen K ist der Zeiger I

befestigt. Das kreisrunde Metallstuͤk M, welches

in die Roͤhre einpaßt, ist in dieselbe eingeloͤthet. Es befindet sich

an seinem Boden ein Vorsprung mit einem Loche, durch welches der Haken oder die

Scala festgemacht wird. An seiner inneren Seite dagegen bemerkt man die beiden

Vorspruͤnge g, g, durch welche der Zapfen p sezt.

Fig. 20 ist

ein an dem unteren Ende der Feder S befestigtes

Metallstuͤk. Man bemerkt an demselben zwei Ausschnitte n, n, durch welche die Enden der Feder gehen, und in denen sie auch

festgemacht sind. In diesem Stuͤke befindet sich auch ein Loch, mit dessen

Huͤlfe die Feder an dem Boden des hohlen Schiebers befestigt ist. Es

geschieht dieß mittelst des Zapfens p, der durch die

Feder und die Vorspruͤnge g, g, in deren einen er

eingesezt ist, geht. Die Adjustirung der Laͤnge und Staͤrke der Feder,

sowie die Eintheilung der Metallplatte kann auf gewoͤhnliche Weise geschehen,

so daß ich mich hieruͤber nicht weiter zu verbreiten brauche.

Fig. 21 zeigt

eine andere Federwaage, an welcher gleichfalls ein Theil meiner Verbesserungen zu

ersehen ist. In Fig. 22 ist die Fronte weggenommen, um das Innere anschaulicher zu

machen. Fig.

23 gibt eine Ansicht der unteren Seite der vorderen Platte. Fig. 24 ist

eine Ansicht der vorderen Platte, woran die Platte aus Neusilber und der Zeiger

weggenommen ist. Fig. 25, 26 und 27 zeigen einzelne Theile.

Das Gehaͤuse der Waage hat einen gewoͤlbten Ruͤken mit

Vorspruͤngen, welche der Laͤnge nachlaufen. An diesen ist mit

Schrauben eine Platte befestigt, welche die Fronte bildet, und welche der bisher

gebraͤuchlich gewesenen aͤhnlich ist, mit dem Unterschiede jedoch, daß

sich an ihrem unteren Ende anstatt der Spalte ein Loch befindet, worin sich der

Schieber bewegen kann. Die Feder ist an dem Scheitel des Gehaͤuses auf die

gewoͤhnliche, am Grunde des hohlen oder roͤhrenfoͤrmigen

Schiebers dagegen auf die oben beschriebene Weise befestigt. In Fig. 23 sieht man bei s ein aus Stahl gearbeitetes Stuͤk, welches in

der Mitte ein vierekiges Loch hat, waͤhrend sein Umfang eine kreisrunde

Schraͤgflaͤche oder eine spiralfoͤrmige Curve bildet, deren

Entfernung vom Mittelpunkte allmaͤhlich zunimmt, so daß bei einem Umlaufe von

i nach t der zwischen

i, t gelegene Raum den Eintheilungen auf der

Metallplatte B gleichkommt. An der unteren

Flaͤche dieses staͤhlernen Stuͤkes sieht man in Fig. 25 einen Vorsprung

b; es hat dieses Stuͤk mit der vorderen

Platte gleiche Dike, und auch denselben Durchmesser wie das in dieser befindliche

Loch e. Fig. 26 ist ein

Durchschnitt dieses Stuͤkes. Der Zeiger F hat

einen kleinen Knopf oder Griff r, womit er in Bewegung

gesezt wird. Der kreisrunde Theil m hat einen

groͤßeren Durchmesser als das in der vorderen Platte befindliche Loch e; dagegen hat er in der Mitte ein vierekiges Loch,

welches mit jenem der Spirale s von gleicher

Groͤße ist. Der Theil b wird in das an der

unteren Seite der Platte befindliche Loch e gebracht und

mittelst eines vierseitigen Zapfens eingepaßt. Der Zeiger an der vorderen Seite der

Platte und die Spirale s werden so zusammen genietet,

daß sie sich miteinander, wie um eine gemeinschaftliche Achse um den Theil b drehen. Der Zeiger deutet auf Null der Scala, wenn der

Theil i mit dem Schieber K

in Beruͤhrung steht.

In Fig. 27

sieht man bei u, u zwei oder mehrere Vorspruͤnge,

welche mit der vorderen Platte von gleicher Dike sind, und welche in die beiden in

den vorderen Platten befindlichen Loͤcher q, q

einpassen. Diese Loͤcher sind etwas Weniges laͤnger, damit sich der

Schieber durch einen Raum bewegen kann, welcher einer der Eintheilungen der Scala

entspricht. Diese Vorspruͤnge u, u werden in die

an der untern Seite der Platte befindlichen Loͤcher q,

q eingesezt, und auf sie wird vorne das Neusilber genietet, so daß sich der

Schieber und das Neusilber frei miteinander bewegen. An der vorderen Platte ist

ferner ein Zapfen l festgemacht, an welchem das eine

Ende einer kleinen Spiralfeder angebracht ist, waͤhrend das andere Ende

dieser Feder an dem unteren Theile des Schiebers k

befestigt ist. Diese Feder hat den Schieber k gegen die

Spirale oder Schraͤgflaͤche s

anzudruͤken. Ein Umgang des Zeigers m wird den

Schieber k und mit ihm auch die Scala aus Neusilber um

den Raum i, t, welcher einer der Eintheilungen der Scala

gleich ist, bewegen. Da der Kreis der vorderen Platte in 16 gleiche Theile getheilt

ist, so wird jeder eine Unze oder den sechzehnten Theil eines Pfundes

repraͤsentiren, indem die Scala hier in Pfunde eingetheilt ist. Uebrigens

koͤnnen, wie sich versteht, auch andere Eintheilungen getroffen werden. Um

sich dieser Art von Waagen zu bedienen, haͤngt man den zu waͤgenden

Gegenstand an den Haken oder die Scala. Sollte der Zeiger hiebei zwischen zwei

Eintheilungen zu stehen kommen, so muͤßte man den Zeiger F oder den Dekel O so lange

umdrehen, bis der Zeiger I auf die naͤchste Linie

deutet. Diese Linie gibt dann die Zahl der Pfunde an, waͤhrend die Zeiger F, C die Unzen andeuten, um welche der Gegenstand mehr

wiegt. Dieser Zeiger oder der Dekel muß nach jedesmaligem Gebrauche der Waage wieder

in seine fruͤhere Stellung zuruͤkgebracht werden.

In Fig. 28

sieht man eine Federwaage, an der der hohle Schieber, an welchem die Scala

angebracht ist, umgekehrt, der Zeiger dagegen an der aͤußeren Roͤhre

befestigt ist. Fig.

29 ist ein senkrechter Durchschnitt. A ist die

Roͤhre, an welcher der Zeiger C fixirt ist. An dem oberen Ende

dieser Roͤhre ist innen ein Kranz von solcher Dike eingeloͤthet, daß

sie den Schieber, keineswegs aber den an dem unteren Ende dieses lezteren

befindlichen Kranz aufnehmen kann. Die Feder ist, wie gesagt, an dem hohlen Schieber

festgemacht und an einem kreisrunden Metallstuͤke, welches in das untere Ende

der Roͤhre A eingepaßt ist. Der hohle Schieber

sowohl, als die Feder gehen durch das untere Ende der Roͤhre A, an der sie durch zwei oder mehrere Schrauben

festgemacht sind.

In Fig. 30

sieht man eine andere Federwaage, an der das Gehaͤuse oder die Roͤhre

plan und der hohle Schieber, an welchem sich die Scala aus Neusilber befindet, von

gleicher Form ist. An dieser Scala bemerkt man parallele und diagonale Linien; auf

die aͤußere Roͤhre ist gleichfalls eine Eintheilung verzeichnet. In

Fig. 31

ist der vordere Theil der Roͤhre weggenommen, um die auf den Schieber

verzeichneten Linien sichtbar zu machen. Fig. 32 ist ein

senkrechter Durchschnitt. Die Feder kann entweder eine platte Form haben, oder man

kann ihrer zwei kreisrunde anwenden. Damit der Schieber die Roͤhre nicht

verlassen kann, ist an dem unteren Ende des ersteren und an dem oberen Ende des

lezteren ein vorspringender Kranz angebracht. Die horizontalen Linien auf dem

Schieber deuten die Pfunde, die diagonalen hingegen durch die Punkte, an welchen sie

sich mit der am Rande der Roͤhre befindlichen Eintheilung kreuzen, die Unzen

an. Die Eintheilung des Schiebers sowohl, als jene der Roͤhre, kann sich

uͤbrigens auch auf groͤßere oder kleinere Gewichte beziehen.

Tafeln