| Titel: | Verbesserungen an den Schlössern für Haus- und Zimmerthüren, Schiebladen, Kasten u. dergl., worauf sich Sally Thompson, am North-place in der Grafschaft Middlesex, am 13. Nov. 1838 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 74, Jahrgang 1839, Nr. XXII., S. 104 |

| Download: | XML |

XXII.

Verbesserungen an den Schloͤssern

fuͤr Haus- und Zimmerthuͤren, Schiebladen, Kasten u. dergl., worauf

sich Sally Thompson, am

North-place in der Grafschaft Middlesex, am 13.

Nov. 1838 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Aug. 1839, S.

290.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Thompson's verbesserte Schloͤsser fuͤr Haus-

und Zimmerthuͤren etc..

Meiner Erfindung gemäß soll ein Weker in Bewegung gesezt werden, bevor irgend ein

Schlüssel in das Schloß eingeführt werden kann, oder bevor der Riegel zurükgezogen

wird. Diesen Zwek erreiche ich: 1) durch eine Platte oder durch einen Schieber, den

ich vor dem Schlüsselloche anbringe, welcher weggeschoben oder um seine Achse

gedreht werden muß, bevor man den Schlüssel ansteken kann, und welcher mit einer

Wekervorrichtung in Verbindung steht, die sich entweder innerhalb des Schlosses,

oder in der Nähe desselben, oder auch an irgend einem Orte, bis zu welchem der

Schall geleitet werden soll, befinden kann. Ich erreiche ihn aber 2) auch dadurch,

daß ich den Riegel eines Schlosses mit einem schallenden Körper in Verbindung

bringe, damit, wenn derselbe zurükgezogen wird, an irgend einem von dem Eigenthümer

für geeignet erachteten, und in nicht gar zu großer Entfernung befindlichen Orte ein

oder mehrere Laute oder Töne hervorgebracht werden. Dieß ist in wenigen Worten das

Princip meiner Erfindung. Daß diesem Principe je nach Orts- und anderen

Verhältnissen auf sehr mannichfache Weise entsprochen werden kann, und daß die

Methoden, deren Beschreibung nun sogleich folgen soll, nur und lediglich als

Beispiele zu betrachten sind, brauche ich kaum zu erwähnen.

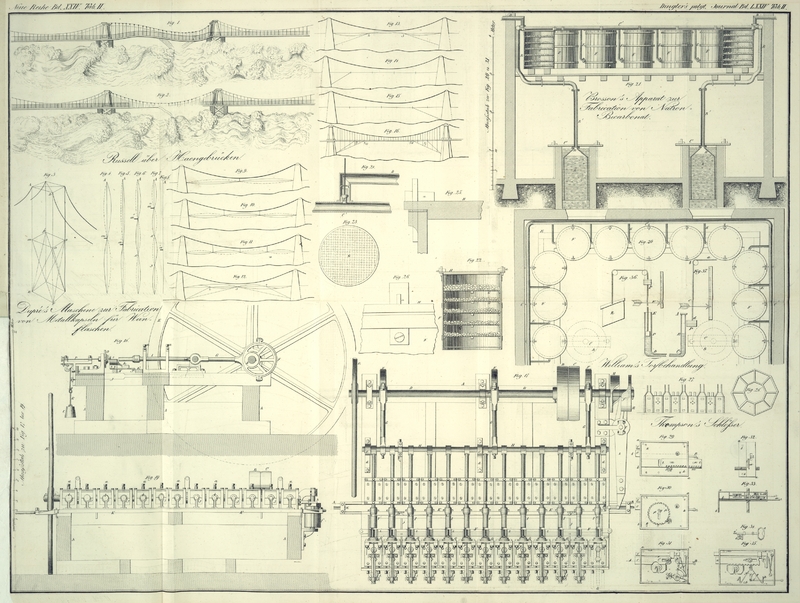

Fig. 29 ist

die innere Wand eines Schlosses mit einem Schieber, durch den das Schlüsselloch

beliebig verschlossen werden kann. Fig. 30 zeigt ein

ähnliches Schloß, dessen Schieber sich jedoch um seine Achse dreht. Fig. 31 zeigt das Innere

eines Schlosses, an welchem der Schieber und die Platte, auf der sich dieser schiebt

oder dreht, weggenommen ist. Fig. 32 gibt eine Ansicht

des Hinteren Endes des in Fig. 29 und 31

abgebildeten Schlosses mit der Spindel und dem Stulpe. Fig. 33 ist ein

horizontaler Durchschnitt des in Fig. 29 und 31

abgebildeten Schlosses, und zwar nach der Linie A, B;

der Riegel ist weggenommen, damit die unter ihm befindlichen Theile deutlicher zum

Vorscheine kommen. Fig. 34 ist der Schlüssel mit einer Verlängerung, welche zum Umdrehen der

Spindel, an der sich die zur Bewegung des Schiebers dienenden Getriebe befinden,

bestimmt ist.

An allen diesen Figuren beziehen sich gleiche Buchstaben auf gleiche Theile. Es ist

nämlich a der Kasten, in welchem sämmtliche Theile

enthalten sind; b der Stulp, der in den vorderen Rand

der Thür eingelassen und mit Schrauben daran festgemacht ist. c der gewöhnliche Riegel des Schlosses. d eine

an dem Kasten befestigte Schraube, an der sich eine in den Riegel geschnittene

Spalte schiebt. e die gewöhnliche Federfalle. f die Feder und der Hebel, womit die Falle ausgehoben

wird. g das gewöhnliche Eingerichte. h der zum Zurükziehen der Falle dienende Doppelhebel, in

welchem sich wie gewöhnlich das zur Aufnahme des Stieles der Griffe dienende

vierekige Loch befindet. k die innere oder Rükenplatte

des Schlosses, welche das Gewerk des Schlosses einschließt. l ein Schieber, an dessen unterem Rande beinahe von einem Ende zum anderen

eine Verzahnung läuft. m ein schwalbenschwanzförmiges

Stük, welches sich in einem in die Platte k

geschnittenen Falze schiebt, und an welchem der eben erwähnte Schieber mit den zwei

Schrauben n, n festgemacht ist. p ein sich umdrehender Schieber, der beinahe an seinem ganzen Umfange

herum mit Zähnen versehen ist, und welcher sich an dem in die Platte k eingelassenen Zapfen q

dreht. r ein Getrieb, womit der schiebbare Schieber der

Länge nach, der umlaufende dagegen um seine Achse gedreht wird. s eine Spindel, welche in der äußeren Platte des Kastens

und in der inneren oder Rükenplatte k umläuft, und in

deren beiden Enden sich eine dreiekige oder beliebig geformte, zur Aufnahme der

Verlängerung des Schlüssels dienende Oeffnung befindet. t der Schlüssel mit einer in die Oeffnung der Spindel 3 einpassenden

Verlängerung t', womit die zur Bewegung der Schieber und

der Wekervorrichtungen dienenden Getriebe in Bewegung gesezt werden. u ein Getrieb, welches innerhalb der Platte k an der Spindel s angebracht ist, und

zur Bewegung des Krummhebels v, der seinen Drehpunkt in

w hat, dient. Der kürzere Arm x dieses Hebels empfängt die Bewegung von dem Getriebe u her; der längere y

hingegen pflanzt sie an die Wekervorrichtung fort, zu welchem Zweke ein Gelenkstük

z an ihm angebracht ist. Die Kapsel oder das Gehäuse

z' enthält eine Spiralfeder welche den Krummhebel,

nachdem er durch das Getrieb u nach Links bewegt worden,

wieder in seine frühere Stellung zurükführt, und welche ebenso gebaut ist, wie die

an den Lichtpuzen gebräuchlichen Federn. Die Feder z''

führt den Krummhebel wieder in seine frühere Stellung zurük, nachdem er durch das

Getrieb u nach Rechts bewegt worden.

In Fig. 35

steht man ein Thürschloß, an dem die Wekervorrichtung mit dem Hauptriegel anstatt

mit einem Getriebe in Verbindung gebracht ist, und an welchem also der Schieber

weggelassen ist. Hier ist a der Hauptriegel, welcher

vier Touren und vier Sperrzähne hat, wodurch beim jedesmaligen Umdrehen des

Schlüssels eine Gloke geläutet wird. Es dürfte gut seyn, wenn man in diesem Falle

dem Schlüssel einen kurzen Bart gibt, damit die Gloke mit um so größerer Kraft

geläutet wird. Der Hebel b ist hier gerade mit Ausnahme

zweier Schultern, auf welche die Federn wirken. Der Drehpunkt dieses Hebels befindet

sich in c. Der kurze Arm d

wird durch die Sperrzähne des Riegels in Bewegung gesezt; der lange Arm e hingegen theilt dem Verbindungsstüke f, welches die Bewegung an den Weker fortpflanzt,

Bewegung mit. g sind zwei Federn, die einander entgegen

wirken, und durch welche der Hebel unbeweglich erhalten wird, ausgenommen die

Sperrzähne des Riegels drehen ihn seitwärts. Die beiden Zapfen h dienen den Federn als Stüzpunkte. Es ist klar, daß der

Hebel entweder gerade seyn oder eine beliebige, der Richtung des Wekers

entsprechende Biegung haben kann.

Ich finde es für ganz unnöthig, die Anwendung meiner Erfindung auf eine Thürfalle, so

wie auf ein Kasten-, Schiebladen-, Cabinet- oder anderes Schloß

zu zeigen, indem das Princip ganz dasselbe bleibt, und nur in Hinsicht auf Form,

Größe und Localverhältnisse Veränderungen anzubringen sind, die jeder verständige

Schlosser selbst zu machen wissen wird. Dagegen bemerke ich, daß es meine Absicht

ist, meine Schlosser namentlich an den Thüren der Geschäftszimmer von Bankiers,

Kaufleuten u. dergl. anzubringen, und von denselben aus Glokenverbindungen in die

Zimmer der Betrauten zu führen.

Tafeln