| Titel: | Verbesserungen an den Oefen und Heizstellen, wodurch der Rauch verzehrt und an Brennmaterial erspart werden soll, und verbesserte Verwendung derselben zur Dampferzeugung, zum Schmelzen von Metallen und zu anderen Zweken, worauf sich Richard Rodda, Probirer in der Pfarre von St. Austle in der Grafschaft Cornwallis, am 7. Aug. 1838 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 74, Jahrgang 1839, Nr. XLIII., S. 181 |

| Download: | XML |

XLIII.

Verbesserungen an den Oefen und Heizstellen,

wodurch der Rauch verzehrt und an Brennmaterial erspart werden soll, und verbesserte

Verwendung derselben zur Dampferzeugung, zum Schmelzen von Metallen und zu anderen

Zweken, worauf sich Richard

Rodda, Probirer in der Pfarre von St. Austle in der Grafschaft

Cornwallis, am 7. Aug. 1838 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Sept. 1839, S.

392.

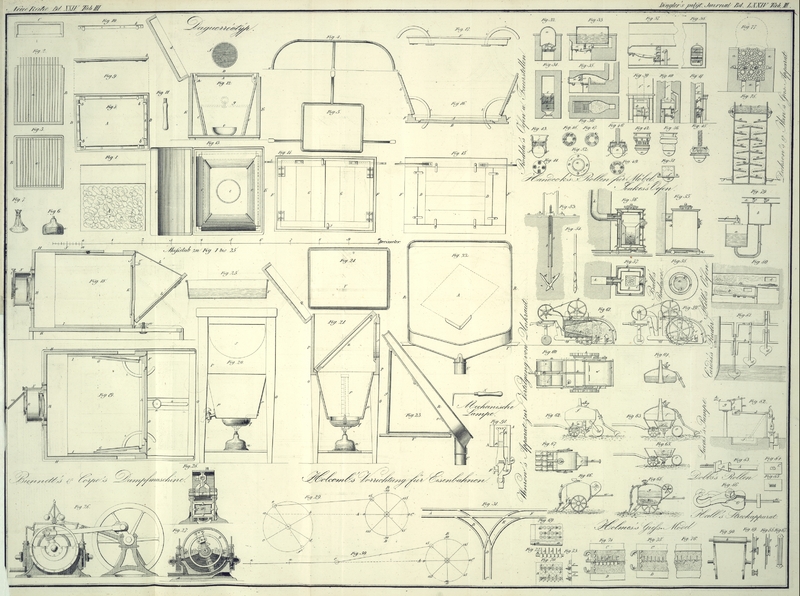

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Rodda's verbesserte Oefen und Heizstellen.

Das Princip meiner Erfindung beruht auf gewissen Einrichtungen, welche ich an den

Oefen und Feuerstellen treffe, und deren gemäß der aus dem neu eingetragenen Brennmateriale sich

entwikelnde Rauch durch jenen Theil des Brennmateriales, der bereits am längsten und

lebhaftesten brennt, hindurch und unter der Flamme des später in Brand gerathenen

Brennmateriales weg oder durch dieselbe hindurch geleitet wird, damit die in dem

Rauche enthaltenen brennbaren Theilchen ganz oder zum Theil entzündet oder verbrannt

werden.

In Fig. 32,

33 und

34 sieht

man die Erfindung an einem Dampfkessel der gewöhnlichen Art angebracht; und zwar ist

Fig. 32

ein Querdurchschnitt durch die Feuerstelle mit einer Endansicht des Kessels; Fig. 33 ein

Längendurchschnitt der Feuerstelle und des Kessels, und Fig. 34 ein Grundriß oder

ein horizontaler Durchschnitt der Feuerstelle. a ist die

Feuerstelle mit den Roststangen b: c der gewöhnliche

Feuersteg. d, d sind zwei aus Walliser Steinen (Welsh lump) aufgeführte Wände, welche von dem Feuerstege

gegen die Ofenthür hin laufen, beiläufig 2/5 der Länge der Roststangen haben,

ungefähr 4 Zoll von den Seitenwänden der Feuerstelle entfernt sind, und zwei kleine

seitliche Feuerzüge e, e bilden. Diese Feuerzüge sind an

dem vorderen Ende offen, an dem Hinteren Ende dagegen durch den Steg, welcher an

dieser Stelle bis zu dem Boden des Kessels hinaufreicht, geschlossen. Die Wände d, d stehen an ihren oberen Seiten mit dem Boden des

Kessels vollkommen oder beinahe in Berührung, und werden an beiden Enden von

feuerfesten Baksteinen, welche auf den Roststangen ruhen, getragen, so daß je nach

der Größe der Feuerstelle zwischen der untern Seite der Wände und dem Scheitel der

Roststangen eine schmale Oeffnung oder eine Spalte von ungefähr 2 1/2 Zoll Tiefe

oder darüber bleibt. g ist ein an der Mündung der

seitlichen Feuerzüge e, e befindlicher Bakstein, welcher

das Eindringen von Asche und die Verlegung der Züge durch dieselbe hindert. h ist ein Bogen oder ein umgekehrter Feuersteg, welcher

aus Walliser Stein oder Eisen gebaut seyn kann, sich von einer der Wände d, d zur anderen erstrekt, und zwischen seiner unteren

Seite und dem Scheitel der Roststangen einen freien Raum oder Canal von 6 bis 8 Zoll

Tiefe läßt, während sein Scheitel mit der unteren Kesselwand ganz oder zum Theil in

Berührung steht. In diesem umgekehrten Feuerstege befindet sich eine Reihe von

Löchern m, m, m, die, je nachdem es erforderlich ist,

entweder offen gelassen oder mit feuerfestem Thone verstopft werden können. Ferner

befindet sich in oder über der Ofenthür ein mit einem Regulirventile ausgestattetes

Loch, durch welches, wenn es erforderlich ist, Luft in den Ofen eingelassen werden

kann.

Die Feuerstelle ist durch den Bogen oder den umgekehrten Steg h in zwei Theile oder Kammern n, o abgetheilt.

Die der Ofenthür zunächst gelegene Kammer n nenne ich die Feuerkammer

(fire-box), die dem Stege zunächst gelegene

Kammer o dagegen den Rauchverbrenner (smoke burner). Erstere enthält das neu oder zulezt

eingetragene Brennmaterial; leztere hingegen jenes, welches sich bereits am längsten

im Ofen befindet und in der lebhaftesten Verbrennung begriffen ist. Durch diese

Anordnung wird bewirkt, daß der aus dem frisch eingetragenen Brennmateriale sich

entwikelnde Rauch in die seitlichen Feuerzüge e, e

eintritt, durch die Spalten oder Oeffnungen f in die

Mitte des in dem Rauchverbrenner enthaltenen Brennmateriales gelangt, und unter der

Flamme, welche sich aus dem in der Feuerkammer befindlichen Brennstoffe entwikelt,

und welche unter dem Bogen weg in den Rauchverbrenner schlägt, hinweg oder durch

dieselbe hindurch geht, wodurch die in dem Rauch enthaltenen brennbaren Stoffe zum

größten Theil, wo nicht gänzlich, entzündet und verbrannt werden.

Ich habe hier meine Erfindung als an einem gewöhnlichen waggonförmigen Kessel

angebracht dargestellt; ich brauche kaum zu bemerken, daß sie auch auf Kessel von

jeder anderen Form anwendbar ist. Erinnern muß ich jedoch, daß da, wo die

Feuerstelle eine bedeutende Breite hat, die kleinen seitlichen Feuerzüge e, e, anstatt gerade zu laufen, unter dem Kessel und

zwischen gehörig angeordneten Wänden eine oder mehrere Windungen machen können, so

daß der Rauch und die erhizte Luft unter einer größeren Fläche des Kesselbodens

circuliren, bevor sie in den Rauchverbrenner gelangen. Ferner muß ich bemerken, daß

die Wände d, d und der Bogen h anstatt aus Baksteinen auch aus einem metallenen Gehäuse bestehen

können, welches an dem Kesselboden angebracht und durch gehörige Communicationen

zwischen dem höchsten Theile des Gehäuses und dem in dem Kessel befindlichen Wasser,

oder mittelst einer eigenen Speisungs- und Ableitungsröhre beständig mit

Wasser gefüllt erhalten werden kann.

In dem Längendurchschnitte Fig. 35 und in dem

horizontalen Durchschnitte Fig. 36 sieht man eine

ähnliche Anordnung an einem Schmelzofen getroffen. a ist

die Deke des Ofens; b sind die Roststangen; c der Steg; d, d zwei Wände

aus Walliser Steinen, welche sich in einer Entfernung von ungefähr 4 Zoll von den

Seitenwänden der Feuerstelle durch ungefähr 4/5 der Länge dieser lezteren von dem

Stege aus gegen die Ofenthür erstreken, so daß hindurch die beiden kleinen

seitlichen Feuerzüge e, e gebildet werden. Diese

Feuerzüge sind vorne zum Theil offen, an dem Hinteren Ende dagegen durch den Steg,

der hier bis zur Deke des Ofens hinaufreicht, geschlossen. Die Wände e, e werden an beiden Enden von Baksteinen, welche auf

den Roststangen aufruhen, getragen, und zwar so, daß zwischen der unteren Seite der Wand und dem

Scheitel der Roststangen eine Oeffnung oder Spalte f von

ungefähr 2 1/2 Zoll Tiefe bleibt. Die Scheitel der Wände stehen mit der Deke des

Ofens ganz oder zum Theil in Berührung. Quer über die Mündung der seitlichen

Feuerzüge ist ein Bakstein g, welcher der Verstopfung

derselben durch Asche vorbeugen soll, gelegt. Von einer der Wände d, d zur anderen erstrekt sich ein Bogen oder ein

umgekehrter Steg h, zwischen dessen unterer Seite und

dem Scheitel der Roststangen eine Oeffnung k von 6 oder

8 Zoll Tiefe gelassen ist, und dessen Scheitel ganz oder beinahe bis zur Deke des

Ofens hinaufreicht. m ist eines der kleinen, in dem

Bogen h befindlichen Löcher, welche je nach Umständen

entweder offen gelassen oder mit feuerfestem Thone verstopft werden können. Ferner

befindet sich auch in der Ofenthür oder über derselben ein mit einem Regulirventile

versehenes Loch, durch welches, wenn es Noth thut, Luft in den Ofen eingelassen

werden kann. Den zwischen dem Bogen h und der Ofenthür

befindlichen Raum n nenne ich auch hier wieder die

Feuerkammer; den zwischen dem Bogen und dem Stege c

befindlichen Raum dagegen nenne ich den Rauchverbrenner. Um lezteren leichter von

den Schlaken reinigen zu können, wende ich, anstatt daß ich durch die ganze Länge

der Feuerstelle eine einzige Reihe von Roststangen laufen lasse, zwei solcher Reihen

an: nämlich eine für, die Feuerkammer und eine für den Rauchverbrenner. Leztere seze

ich um 2 bis 3 Zoll tiefer ein als erstere; auch lege ich sie unter rechten Winkeln

mit ersterer oder quer durch die Ofenlänge. Endlich bringe ich außer dem Aschenloche

auch noch eine andere Oeffnung n an, welche sich bis zum

Scheitel der Spalte f oder um 2 bis 3 Zoll über den

Scheitel der Roststangen im Rauchverbrenner erstrekt.

Der Zwek dieser Einrichtung nun ist ganz derselbe wie der in Fig. 32, 33 und 34 angegebene; d.h. der

Rauch, welcher sich aus dem frisch eingetragenen Brennmateriale in n entwikelt, tritt in die seitlichen Feuerzüge e, e, hierauf durch die Spalten f mitten in das lebhaft brennende Feuer in o,

und dann durch die Flamme des Brennmateriales in n,

welche unter dem Bogen h hinweg in den Rauchverbrenner

o schlägt. Die Folge hievon ist, daß der Rauch

größten Theils oder gänzlich zersezt wird, indem seine brennbaren Theile der

Verbrennung unterliegen.Wir müssen bemerken, daß die Bezeichnung der Theile in Fig. 35 und 36 im

Originale selbst mangelhaft ist. A. d. R.

In solchen Fällen, wo sich wegen der verhältnißmäßig geringen Breite der Feuerstelle

nicht wohl seitliche Feuerzüge von der in Fig. 32 und 34

angedeuteten Art anbringen lassen, treffe ich bisweilen die aus Fig. 37 und 38

ersichtliche Einrichtung. Fig. 37 ist ein

Längendurchschnitt und Fig. 38 ein

Querdurchschnitt eines Theiles eines gewöhnlichen Dampfschiffkessels. a ist die Deke der Feuerkammer; b die Roststangen; c das Aschenloch; d der Feuerzug; e die

Scheidewand, welche das Aschenloch von dem Feuerzuge trennt, und auf welcher der

Steg f errichtet ist. In diesem Stege, der bis zur Deke

der Feuerkammer hinaufreicht, ist eine Anzahl von Löchern von geeigneter Form so

angebracht, daß der Steg das Brennmaterial zurükhält, dabei aber dennoch den Flammen

und der erhizten Luft ungehinderten Uebergang in den Feuerzug gestattet. Innerhalb

des Feuerzuges und in geringer Entfernung von der Scheidewand e ist ein zweiter Steg g, welcher die Flammen

und die erhizte Luft gegen die Deke des Feuerzuges dirigirt, errichtet. In der

Ofenthür ist ein mit einem Regulirventile ausgestattetes Loch, durch welches Luft in

den Ofen eingelassen werden kann, angebracht. Das Brennmaterial wird in dem Hinteren

Ende der Feuerkammer gegen den Steg zu beinahe bis zur Deke der Feuerkammer empor

angehäuft; und da der aus dem frischen Brennmateriale aufsteigende Rauch durch den

Zug der Flammen durch die Masse geleitet wird, welche sich an dem Stege in lebhafter

Verbrennung befindet, so werden die in ihm enthaltenen brennbaren Stoffe entzündet

und ganz oder zum größten Theil verbrannt. In dem unteren Theile der Scheibewand e bemerkt man auch eine Thür z, bei der alle die Asche, die allenfalls durch die in dem Stege f befindlichen Löcher gelangt seyn mochte,

herausgeschafft werden kann, und welche nöthigen Falles auch Zutritt zu dem

Feuerzuge gestattet. Der durchlöcherte Steg kann aus Metall bestehen; ich ziehe

jedoch vor, ihn aus Walliser Steinen oder feuerfesten Baksteinen aufzuführen.

Fig. 39 ist

ein Frontaufriß; Fig. 40 ein Längendurchschnitt; und Fig. 41 ein

Querdurchschnitt eines meiner Erfindung gemäß gebauten Stubenofens oder Kamines. a, a sind die Bodenstangen des Rostes; b die vorderen Stangen; c, c

die beiden Enden oder Seiten des Rostes, in deren einer sich eine Oeffnung befindet,

welche mit dem in den Schornstein f führenden Feuerzug

e communicirt. Die seitliche Oeffnung befindet sich

ungefähr in der halben Tiefe des Rostes, und ihr unterer Theil liegt mit den

Bodenstangen des Rostes ungefähr auf gleicher Höhe. Vor dieser Oeffnung ist ein Rost

oder eine durchlöcherte Platte 6, die aus feuerfestem Thone oder irgend einer

anderen geeigneten Substanz bestehen kann, angebracht. Ihre Aufgabe ist, das

Hineinfallen von Brennmaterial in den Feuerzug e zu

verhindern; und wenn ja einige kleine Theilchen desselben durch die Löcher der

Platte entschlüpfen sollten, so können sie bei dem kleinen Schiebethürchen g entfernt werden. An dem dem Feuerzuge e zunächst gelegenen Ende des Rostes befindet sich der

Kaminrüken oder die Herdwand h, welche ungefähr den

dritten Theil des Scheitels des Rostes bedekt, während der übrige Theil von der

beweglichen Platte K bedekt ist. Die schiebbare oder

auch eingehängte Thüre m verschließt den unter dem Dekel

k liegenden Theil der Fronte des Kamines; der übrige

Theil ist durch die Thüre n geschlossen. Unter jener

Stelle, an der sich der seitliche Feuerzug in den Schornstein öffnet, befindet sich

in dem Schornsteine selbst ein Dämpfer oder Register.

An diesem Kamine nun wird das Brennmaterial bei dem Dekel k eingetragen, und der in der lebhaftesten Gluth befindliche Theil

desselben an jenem Ende des Rostes angehäuft, welches mit dem seitlichen Feuerzuge

communicirt. Wenn der Dekel k geschlossen, das Register

o abgesperrt, und die Thüren m, n ganz oder zum Theile geschlossen sind, so wird der aus dem frischen

Brennmateriale aufsteigende Rauch auf seinem Uebergange in den Feuerzug s gezwungen, durch die an der durchlöcherten Platte

angehäufte Masse lebhaft brennenden Brennstoffes zu dringen, wodurch die in ihm

enthaltenen brennbaren Theile gänzlich oder großen Theiles verzehrt und verbrannt

werden. Stößt das Brennmaterial keinen Rauch mehr aus, so kann man die Thüren m, n öffnen, den Dekel k

abnehmen, und das Register o öffnen, wo dann der Kamin

zu einer offenen Heizstelle wird, und die heiße Luft in dem Schornsteine

emporsteigt. Ich habe zwar oben gesagt, daß der Feuerzug e mit dem einen Ende des Kamines communiciren soll; er kann aber eben so

gut auch mit dem Rüken, oder mit beiden Enden, oder mit dem Rüken und dem Ende

communiciren, wo dann dem gemäß durchlöcherte Platten oder Roste angebracht werden

müssen.

Als meine Erfindung erkläre ich: 1) die Verbindung des umgekehrten Steges h und der seitlichen Feuerzüge e,

e, auf die unter Fig. 32, 33, 34, 35 und 36 beschriebene Weise,

wodurch der aus dem frisch eingetragenen Brennmateriale aufsteigende Rauch gezwungen

wird, durch eine Masse lebhaft brennenden Brennmateriales und unter einer

Flammenschichte weg zu treten. 2) den in Fig. 37 und 38

ersichtlichen durchlöcherten Steg f, er mag für sich

allein oder in Verbindung mit dem zweiten Stege g benüzt

seyn. 3) für Stubenkamine die Feuerzüge e, sie mögen an

den Seiten oder am Rüken des Rostes mit dem unteren Theile des Rostes der

Feuerkammer communiciren, wenn dieselben mit Thüren oder Schiebern, welche den Rost

von Vorne und von Oben umschließen, in Verbindung gebracht sind. Was übrigens die

Form der Theile betrifft, so binde ich mich keineswegs an die in den Abbildungen

angedeuteten.

Tafeln