| Titel: | Verbesserungen in der Gasbereitung aus Steinkohlen und anderen Substanzen, worauf sich Jonathan Dickson und James Ikin, beide in Holland Street in der Grafschaft Surrey, am 6. Februar 1838 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 74, Jahrgang 1839, Nr. XLV., S. 189 |

| Download: | XML |

XLV.

Verbesserungen in der Gasbereitung aus

Steinkohlen und anderen Substanzen, worauf sich Jonathan Dickson und James Ikin, beide in Holland Street in der Grafschaft Surrey, am 6. Februar

1838 ein Patent ertheilen ließen.

Aus dem London Journal of arts. August 1839, S.

307.

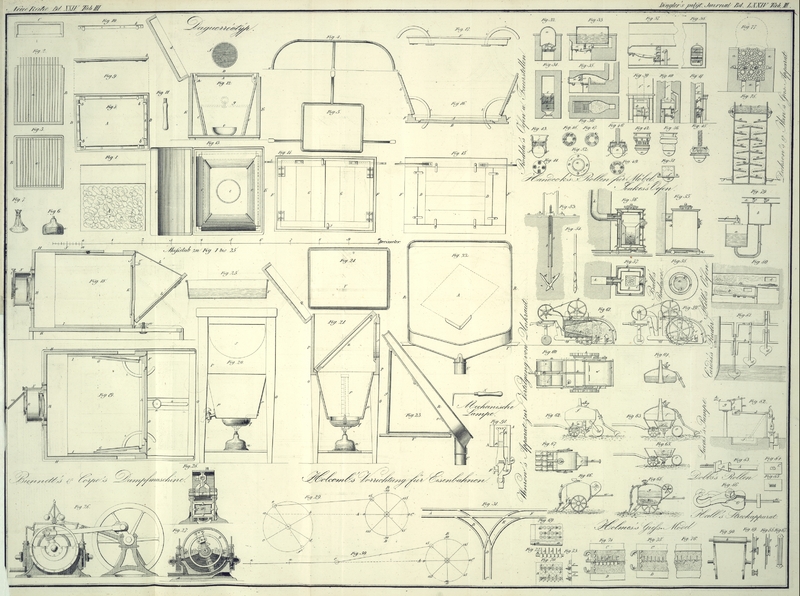

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Dickson's und Ikin's Verbesserungen in der

Gasbereitung.

Die Patentträger theilen ihre Erfindung in drei Abschnitte ein, von denen der erste

einen neuen Destillationsproceß der Steinkohlen; der zweite eine verbesserte Methode

das Gas zu reinigen, und der dritte eine neue Methode das Gas aus dem

Reinigungsapparate an den Gasometer zu leiten betrifft.

Was den ersten Theil der Erfindung betrifft, so besteht derselbe darin, daß die

Retorten auf eine solche Weise eingesezt werden, daß sie von allen Seiten mit

brennendem Brennstoffe umgeben sind. Der Unterschied zwischen der neuen und den

älteren bisher gebräuchlichen Methoden liegt darin, daß den lezteren gemäß die

Retorten einem sehr hohen Hizgrade ausgesezt sind, indem die Flammen gegen sie

anschlagen, und daß sie hiedurch in verhältnißmäßig kurzer Zeit der Zerstörung oder

Verbrennung unterliegen; während sie bei dem neueren Verfahren einen verhältnißmäßig

geringen Grad von Hize auszuhalten haben, indem sie ringsum von dem im Brande

befindlichen Brennstoffe umgeben sind.

Fig. 77 zeigt

den Apparat der Patentträger in einem Durchschnitte. a,

a ist das Mauerwerk; b, b, b die Retorten; c, c die Aschenlöcher; d, d

Röhren, durch welche Luft an das Brennmaterial strömen kann; e, e Röhren, durch welche man sich von dem Zustande des Brennmateriales

oder seiner Hize überzeugen kann, und in denen sich Löcher, welche Luft in das

Innere einleiten, befinden können. Oben über dem Apparate kann man, wie durch

punktirte Linien angedeutet ist, zu den weiter unten anzugebenden Zweken einen

Dampfkessel anbringen.

Fig. 78 ist

ein Durchschnitt des Reinigungs- und Kühlapparates. Derselbe besteht aus

einer fest gebauten eisernen Kammer, welche durch eine in die Mitte eingesezte und

an den beiden Enden des Apparates festgemachte Scheidewand in zwei Fächer abgetheilt

ist. Sowohl an dieser Scheidewand als auch an den Seitenwänden des

Reinigungsapparates sind Gesimse, durch welche Löcher gebohrt sind, angebracht. Oben

über dem Apparate befinden sich zwei Behälter b, c, von

denen ersterer bloßes

Wasser, lezterer dagegen Kalkwasser enthält. Beide Behälter communiciren durch die

Hähne d und o mit den

Reinigungskammern. Es erhellt demnach, daß, wenn der Hahn d geöffnet wird, Wasser aus dem Behälter b auf

das an der Seitenwand des Apparates befindliche Gesims a

fließen muß. Da dieses Gesims durchlöchert ist, so wird ein Theil des Wassers in

Form eines Regens durch dasselbe strömen, während ein anderer Theil über den Rand

des Gesimses fließt und auf das an der Scheidewand befestigte Gesims a herabfällt, um sodann von hier aus auf das

nächstuntere Gesims herabzufallen. Das Wasser wird somit fein vertheilt, bis es

endlich in den am Grunde des Apparates befindlichen Behälter gelangt, und von hier

aus wieder in den Behälter b emporgepumpt wird. Das

Kalkwasser fließt durch den Hahn s aus dem Behälter c aus, und fällt auf gleiche Weise von einem Gesims zum

anderen herab. Das zu reinigende Gas tritt durch die Röhre l ein und steigt im Zigzag in der durch punktirte Linien angedeuteten

Richtung durch den Apparat empor, um sodann, nachdem es über den Scheitel der

Scheidewand geströmt ist, an der anderen Seite in der Richtung des Pfeiles

herabzuströmen und endlich bei der Röhre g

auszutreten.

Fig. 79 zeigt

den dritten Theil der Erfindung, nämlich die Art und Weise, auf welche das Gas aus

dem Reinigungsapparate an den Gasometer geleitet werden soll. a, b sind zwei Kammern von gleichen Dimensionen, welche aus Eisen gebaut

sind und durch die Röhre c mit einander communiciren.

Die untere Kammer a wird beinahe mit Wasser gefüllt; die

Kammer b wird durch die Röhre d und das Ventil e mit Gas gefüllt; und wenn

dieß geschehen, so wird Dampf, der in dem über den Retorten angebrachten Kessel

erzeugt wird, durch die Röhre f eingeleitet. Der Dampf

treibt, indem seine Expansivkraft auf die Oberfläche des Wassers wirkt, lezteres in

die Kammer b empor, wodurch das Gas durch das Ventil g getrieben wird. In dem Maaße als der Dampf seine Kraft

verliert und verdichtet wird, kehrt das Wasser wieder in seine frühere Stellung in

der Kammer a zurük.

Tafeln