| Titel: | Das Daguerréotyp oder Beschreibung des Verfahrens und der Apparate, welche Hr. Daguerre zur Fixirung der Bilder der camera obscura anwendet. |

| Fundstelle: | Band 74, Jahrgang 1839, Nr. XLVI., S. 191 |

| Download: | XML |

XLVI.

Das Daguerréotyp oder Beschreibung des

Verfahrens und der Apparate, welche Hr. Daguerre zur Fixirung der Bilder der camera

obscura anwendet.Wir haben bereits im vorhergehenden Bande des polytechnischen Journals S. 363

eine Beschreibung des Daguerre'schen Verfahrens

mitgetheilt, jedoch ohne Abbildung der Apparate; in gegenwaͤrtiger

Abhandlung sind uͤberdieß die praktischen Details angegeben. A. d. R.

Aus dem Bulletin de la Société

d'encouragement. Septbr. 1839, S. 342.

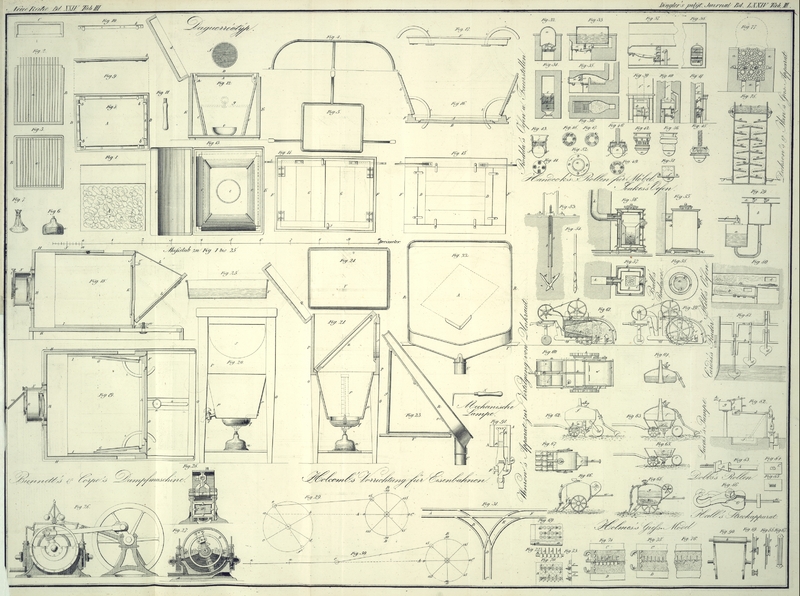

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Beschreibung des Daguerréotyps.

Das Verfahren des Hrn. Daguerre theilt sich in fünf

besondere Operationen: nämlich 1) die Reinigung und Polirung der mit Silber

plattirten Kupferplatte, um dieselbe zur Aufnahme der Jodschichte vorzubereiten; 2)

die Aufbringung dieser Schichte; 3) das Einsezen der zubereiteten Metallplatte in

die camera obscura, damit sie dort das natürliche Bild

empfängt; 4) das Verfahren die Platte dem Queksilberdampf auszusezen, welcher das

Bild sichtbar macht; 5) das Abwaschen der Platte, um die Jodschichte zu

beseitigen.

1. Poliren und Reinigen der

Metallplatte.

Man verschafft sich eine mit dem reinsten Silber plattirte Kupferplatte, von der Dike

eines starken Kartenpapiers, deren Größe sich nach derjenigen der camera obscura richtet; gewöhnlich gibt man ihr 8 Zoll

Breite auf 6 Zoll Länge. Diese muß nun zuerst polirt werden; zu diesem Ende legt man

sie auf ein Blatt Papier, welches man von Zeit zu Zeit mit einem neuen vertauscht

und bestäubt sie mit sehr feinem und trokenem Bimssteinpulver: man reibt sie sodann

leicht mit einem baumwollenen Bällchen in der Runde herum, wie es Fig. 1 zeigt, nachdem man

das Bällchen zuvor mit etwas Olivenöhl getränkt hat. Wenn die Platte gut polirt ist

und man darauf keinen Streifen oder Strich mehr bemerkt, entfettet man sie, indem

man sie aufs neue mit Bimssteinpulver überbeutelt und troken mit Baumwolle abreibt;

hierauf reibt man die Platte mit einem Baumwollbällchen, welches mit schwach

verdünnter Salpetersäure getränkt ist, so daß sich die Säure sehr gleichförmig über

ihre ganze Oberfläche verbreitet, worauf man sie neuerdings mit Bimssteinpulver

bestäubt und sehr leicht mit trokener, noch nicht gebrauchter Baumwolle abreibt. Nun

legt man die Platte auf einen Dreifuß, Fig. 4, und bewegt die

Weingeistlampe, Fig.

6, fünf Minuten lang unter derselben hin und her; sobald sich auf der

Oberfläche des Silbers eine weißliche Schichte bildet, nimmt man die Platte weg und legt sie auf eine

Marmortafel, damit sie schnell erkaltet; sodann polirt man sie neuerdings mit einem

Baumwollbällchen und Bimssteinpulver, welches mehrmals aufgetragen wird, indem man

öfters die Baumwolle mit neuer vertauscht. Wenn endlich das Silber gut geglättet

ist, reibt man es auf die oben angegebene Art mit verdünnter Säure ab und beutelt

etwas Bimssteinpulver darauf, indem man es sehr leicht mit einem Baumwollbällchen

reibt; die Säure muß zu drei verschiedenen Malen aufgetragen und dabei jedesmal

Bimssteinpulver aufgebeutelt und die Platte leicht mit trokener, ganz reiner

Baumwolle abgerieben werden.

2. Aufbringen der

Jodschichte.

Nachdem man die Platte A auf dem Brettchen D, Fig. 8, mittelst der

Metallstreifen b und kleiner Schrauben, die man mit dem

hiezu bestimmten Schraubenzieher Fig. 11 eintreibt,

befestigt hat, gibt man Jod in die Schale e, welche man

auf den Boden des Kästchens E, Fig. 12 und 13, stellt;

die Schale wird mit einem dünnen über einen Ring gespannten Flor bedekt, um die

Verdampfung des Jods zu reguliren und zu verhindern, daß beim Schließen des

Kästchens in Folge der Zusammendrükung der Luft Jodtheilchen verstiegen, welche sich

an die Platte anhängen und darauf Fleken hervorbringen würden. Wenn nun das

Brettchen D, mit der Silberplatte nach Unten gerichtet,

auf die in den vier Eken des Kästchens angebrachten kleinen Träger h gelegt ist, schließt man behutsam den Dekel zu und

läßt Alles in diesem Zustande, bis sich die Oberfläche des Silbers mit einer schönen

goldgelben Schichte überzogen hat. Die für diese Operation erforderliche Zeit hängt

von der Temperatur des Zimmers ab, worin man sich befindet, und welche derjenigen im

Innern des Kästchens gleich seyn muß; diese Zeit kann von fünf bis dreißig Minuten

wechseln, beträgt aber selten darüber. Ein Kästchen, welches schon eine Zeit lang

gedient hat und dessen Holz also mit Jod imprägnirt ist, ist einem neuen

vorzuziehen; der Joddampf verbreitet sich dann schneller und gleichförmiger auf der

ganzen Oberfläche der Matte. Man muß leztere von Zeit zu Zeit nachsehen, um zu

erfahren, ob die goldgelbe Färbung dunkel genug ist; zu diesem Ende bringt man das

Kästchen in ein dunkles Zimmer (in welches das Tageslicht nur sehr schwach durch die

wenig geöffnete Thüre einfällt), nimmt den Dekel des Kästchens ab, faßt die Platte

an den Rändern mit beiden Händen, kehrt sie schnell um und betrachtet sie; ist die

Färbung nicht dunkel genug, so bringt man sie schnell wieder hinein; im

entgegengesezten Falle muß man die ganze Operation wieder von Vorne anfangen.

Hat die Platte den nöthigen Grad von gelber Färbung erlangt, so fügt man das Brettchen D in die Lade F, Fig. 14, ein,

wobei darauf zu achten ist, daß die Platte nicht vom Tageslicht getroffen wird; man

macht die zwei Flügel G, G der Thüre zu und verschließt

sie mit den Wirbeln j, j. Die Thüren müssen innen mit

schwarzem Sammet überzogen seyn.

Die beschriebene Operation ist zwar etwas schwierig, bei einiger Uebung kommt man

aber leicht so weit, die zur Erzielung der gelben Färbung erforderliche Zeit

beurtheilen zu können, sowie um die Platte in solcher Geschwindigkeit zu

untersuchen, daß das Tageslicht nicht darauf wirken kann.

3. Einführung der Metallplatte in die

camera obscura.

Die camera obscura, welche in Fig. 18 und 19 im

Durchschnitt und Grundriß dargestellt ist, unterscheidet sich nicht von einer

gewöhnlichen; nur ist das Objectivglas achromatisch und periskopisch, auch vor

demselben eine Blendung angebracht, deren Oeffnung mittelst einer um eine Angel

drehbaren Scheibe verschlossen werden kann. Der Focus läßt sich leicht genau

richten, indem man den Doppel- oder Einschiebkasten I,

I vor- oder rükwärts schiebt und ihn dann mit der mit einem Knopf

versehenen Schraube n befestigt. Dieser Kasten muß innen

mit schwarzem Sammet überzogen seyn, damit kein Licht zurükgeworfen werden kann.

Die camera obscura bringt es mit sich, daß in ihren

Bildern die Gegenstände von Rechts nach Links versezt erscheinen, was zwar bei einer

Menge von Gegenständen von keinem Belange ist. Will man aber eine Ansicht von

denselben in ihrer natürlichen Lage erhalten, so bringt man vor der Oeffnung k der Blendung einen Spiegel m an; da jedoch diese Zurükwerfung des Lichts einen Verlust an solchem

verursacht, so ist dann mehr Zeit erforderlich, um ein vollkommenes Resultat zu

erhalten.

Ehe man die zubereitete Metallplatte in die camera

obscura einführt, verschließt man die Glastafel L und befestigt sie mittelst kleiner Leisten, welche in die durchlochten

Metallplättchen v passen; hierauf wird der ganze Nahmen

J der Glastafel K

herausgezogen und an dessen Stelle der Rahmen mit der vorbereiteten Metallplatte

eingeschoben.

Bei dieser dritten Operation müssen die Gegenstände, welche man abbilden will,

möglichst vom Sonnenlicht beleuchtet seyn, weil dann die Wirkung schneller

erfolgt.

Wenn die camera obscura den Gegenständen, deren Bild man

fixiren will, gegenüber aufgestellt ist, muß der Focus genau gerichtet werden, so

daß die Gegenstände sich ganz rein abbilden, was auf die schon angegebene Weise

geschieht; hierauf bringt man die Lade D, welche die

Metallplatte enthält, an die Stelle des Glasrahmens J,

welcher vorher herausgezogen wurde und schließt die camera

obscura genau. Man öffnet alsdann die zwei Flügel oder Blenden G, G mittelst der halbkreisförmigen Ringe i, i, worauf die Platte die Einwirkung der Gegenstände

oder der Landschaft, welche man gewählt hat, aufnehmen kann; es ist nun bloß noch

der Schieber l an der Oeffnung k der Blendung herauszuziehen.

Die zu dieser Operation erforderliche Zeit hängt von der Intensität des Lichts ab,

welches die abzubildenden Gegenstände erhellt; sie wechselt in Paris von drei bis zu

dreißig Minuten. Die Jahreszeit und die Tagesstunden sind auch von großem Einfluß

auf die Schnelligkeit der Wirkung; die günstigste Zeit ist die zwischen 7 Uhr

Morgens und 3 Uhr Mittags; im Monat Junius und Julius sind drei bis vier Minuten, im

August fünf bis sechs erforderlich, und in diesem Verhältniß mehr Zeit, je weiter

man in der Jahreszeit fortrükt.

Es ist unmöglich die zu den Versuchen erforderliche Zeit mit Genauigkeit zu

bestimmen, bei einiger Uebung lernt man sie aber bald richtig schäzen. Uebrigens ist

es wichtig, die zur Erzeugung der Bilder nöthige Zeit nicht zu überschreiten, weil

sonst die lichten Stellen durch die allzulang fortgesezte Wirkung des Lichts

geschwärzt erscheinen würden; war im Gegentheil die Zeit zu kurz, so ist das Bild

undeutlich. Sollte man bei einem ersten Versuche gefehlt haben, so ist es am besten

sogleich einen zweiten anzustellen, weil man dann desto sicherer ist, es recht zu

machen.

4. Verfahren das Bild auf der Platte

sichtbar zu machen.

Man wendet zu dieser Operation den in Fig. 20 und 21

abgebildeten Apparat an, welcher aus einem vierekigen hölzernen Kästchen P besteht, das auf einem Fuße steht und dessen

Seitenwände p, p an einem Ende geneigt sind; auf dem

Boden dieses Kästchens steht eine Schale q, welche

beiläufig 2 Pfd. Queksilber enthält, die man durch einen Trichter mit langem Halse

hineingießt; von diesem Augenblik an darf die Beleuchtung nur durch Kerzenlicht

geschehen.

Man nimmt das Brettchen D mit der Metallplatte aus der

Lade F, welche die Platte gegen den Zutritt des Lichts

schüzte, heraus und schiebt das Brettchen in die Falze der schwarzen Platte Z, Fig. 21; leztere wird nun

in den Apparat auf die Leisten, welche sich unter 45° geneigt erhalten, so

eingesezt, daß die Metallplatte abwärts gekehrt ist und man diese durch das Glas s sehen kann; hierauf schließt man den Dekel Q sehr behutsam, damit durch den entweichenden Luftstrom

keine Queksilbertheilchen fortfliegen.

Nachdem alles auf diese Art angeordnet ist, zündet man die Weingeistlampe u an, stellt sie unter die Schale q und läßt sie so lange dort, bis das Thermometer r, dessen Kugel in das Queksilber taucht, eine Hize von 60° Celsius

anzeigt, worauf man die Lampe beseitigt.

Der Abdruk des natürlichen Lichtbildes ist zwar auf der Platte vorhanden, fängt

jedoch erst nach einigen Minuten durch die Einwirkung der Queksilberdämpfe sich zu

zeigen an; man überzeugt sich davon, indem man durch die Glastafel s sieht und sich dabei mit der Kerze leuchtet, deren

Licht jedoch die Platte nicht zu lange treffen darf; die Platte läßt man im

Apparate, bis das Thermometer auf 45° gefallen ist; alsdann nimmt man sie

heraus und trennt sie von dem Brettchen, indem man die vier kleinen Metallstreifen

b beseitigt, welche man bei jedem Versuch mit

Bimssteinpulver und etwas Wasser reinigen muß. Hierauf bringt man die Platte in das

mit Falzen versehene Kästchen Fig. 2, bis man sie der

fünften und lezten Operation unterwirft, welche man nicht sobald vorzunehmen

braucht, wenn man nur die Platte nicht oft bei hellem Tageslicht betrachtet.

Nach jeder Operation ist es nothwendig, das Innere des Kästchens P und die schwarze Platte Z

abzuwischen, um die kleine Queksilberschichte zu entfernen, welche sich dort

angesezt haben kann.

5. Abwaschen der

Metallplatte.

Der Zwek dieser Operation ist, das Jod von der Metallplatte zu entfernen, welches

sonst, wenn man die Platte allzulang dem Licht aussezen würbe, sich noch weiter

zersezen (?) und das Bild zerstören würde. Zu diesem Ende muß man eine Auflösung von

Kochsalz in Wasser vorräthig haben, welche durch Löschpapier filtrirt wurde und in

verschlossenen Flaschen aufbewahrt wird.

Man gießt in eines der aus verzinntem Kupfer bestehenden Beken V, Fig.

24 und 25 die Salzauflösung, das andere aber füllt man mit gewöhnlichem reinen

Wasser; beide Flüssigkeiten werden erwärmt, aber nicht bis zum Sieden. Wenn man

statt des Kochsalzes reines unterschweflichsaures Natron anwendet, welches

vorzuziehen ist, weil es das Jod vollständiger beseitigt, braucht man die

Flüssigkeit nicht zu erwärmen, sondern es genügt, wenn die Platte in dem Beken davon

bedekt ist.

Zuerst taucht man die Platte in das reine Wasser, welches in dem einen Beken

enthalten ist und zieht sie sogleich wieder heraus, um sie in das Salzwasser zu

tauchen, worin man sie, ohne sie jedoch aus der Flüssigkeit kommen zu lassen, mittelst des kleinen

verzinnten kupfernen Hakens X bewegt. Wenn die gelbe

Farbe verschwunden ist, nimmt man die Platte an den Rändern heraus und taucht sie

sogleich in das Beken mit reinem Wasser, worauf man sie in den Apparat Fig. 22 und

23,

bestehend aus einer geneigten Tafel R mit umgebogenen

Rändern, bringt; man gießt über die Oberfläche der Platte von Oberhalb her

heißesWenn man unterschweflichsaures Natron angewendet hat, muß das destillirte

Wasser beim Uebergießen weniger heiß als bei dem Kochsalz seyn. A. d. O. destillirtes Wasser herunter, so daß es über die ganze Oberfläche derselben

einen gleichförmigen, ungetrennten Wasserguß bildet und die Salzauflösung (oder das

unterschweflichsaure Natron), welche durch das Eintauchen der Platte in das erste

Beken mit heißem Wasser schon sehr abgeschwächt ist, mit sich reißt.

Das zum Abwaschen benuzte destillirte Wasser muß vollkommen rein seyn, denn wenn es

irgend eine Substanz aufgelöst enthielte, würde diese unauslöschliche Fleken

hervorbringen.

Nach dieser Abwaschung ist das Ganze beendigt; man hat nun bloß noch die Platte vor

Staub und vor Dämpfen zu bewahren, welche das Silber trüben könnten. Das Queksilber,

welches eigentlich die Zeichnung bildet, ist zum Theil zerseztSollte heißen: mit einem anderen Körper verbunden, da das Queksilber eben so

wie das Jod ein einfacher Körper ist. A. d. R.; es hängt dem Silber an, widersteht aber nicht der Reibung.

Um die Bilder aufzubewahren, braucht man sie nur unter Glas zu bringen und mit

demselben durch Papierstreifen an den Kanten zusammenzuleimenAnstatt sie unter Glas aufzubewahren, kann man sie auch mit dem von Dumas erfundenen (im polytechn. Journal Bd. LXXIII. S. 462 angegebenen)

Dextrin-Firniß überziehen. A. d. R.; sie sind alsdann unveränderlich, selbst im Sonnenlicht.

Die Metallplatten können mehrmals gebraucht werden, so lange das Kupfer nicht bloß

gelegt wird; dazu ist jedoch nothwendig, jedesmal das Queksilber zu beseitigen,

indem man die Platte, wie Anfangs beschrieben wurde, mit Bimssteinpulver und in Oehl

getauchter Baumwolle, welche man öfters erneuert, abreibt.

Erklärung der Abbildungen.

Fig. 1 ist

eine dünne silberplattirte Kupferplatte; man sieht darauf die Curven, welche man

beim Poliren mit Bimssteinpulver beschreiben muß.

Fig. 2 ein

senkrechter Durchschnitt des Kästchens, worin man die Metallplatten aufbewahrt, um

sie gegen Staub und Reibung zu schüzen.

Fig. 3 ein

Grundriß desselben Kästchens.

Fig. 4 ein

Aufriß des Dreifußes, worauf man die Metallplatte beim Erhizen legt.

Fig. 5 der

Dreifuß von Unten angesehen.

Fig. 6 die

Weingeistlampe, welche man unter der Platte hinführt, um dieselbe zu erhizen.

Fig. 7 ein mit

sehr feinem Bimssteinpulver gefülltes Musselinbällchen zum Poliren der Platte.

Fig. 8 das

Brettchen, worauf man die Platte legt, nachdem sie gereinigt und abgebimst worden

ist.

Fig. 9

dasselbe in der Seitenansicht.

Fig. 10 ein

von dem Brettchen, worauf die Platte befestigt wird, abgenommener metallener

Streifen.

Fig. 11

Werkzeug zum Eintreiben der Nägel oder Schrauben, welche diese (silberplattirten)

Streifen in dem Brettchen festhalten.

Fig. 12

senkrechter Durchschnitt des Kästchens, in welchem die Metallplatte den Jodüberzug

erhält.

Fig. 13

dasselbe von Oben gesehen, mit aufgeschlagenem Dekel, um das Innere zu zeigen.

Fig. 14 ein

Rahmen oder eine Lade für die auf ihrem Brettchen aufgepaßte Metallplatte, von Oben

angesehen. Fig.

15 zeigt denselben von Unten gesehen, Fig. 16 von der Seite und

Fig. 17

im Aufriß.

Fig. 18

stellt einen senkrechten Durchschnitt der camera obscura

mit ihrer ganzen Einrichtung dar; Fig. 19 einen

horizontalen Durchschnitt derselben, woraus man sieht, wie der Rahmen und das

Brettchen darin angebracht werden.

Fig. 20 ist

ein Aufriß des auf seinem Fuße stehenden Queksilbergefäßes, und Fig. 21 ein senkrechter

Durchschnitt desselben.

Fig. 22 ist

ein Grundriß des Bekens für die Salzauflösung, womit die Metallplatte abgewaschen

wird; Fig. 23

ein Seitenaufriß desselben.

Fig. 24

stellt den Apparat von gefirnißtem Weißblech dar, in welchen man das destillirte

Wasser gibt; Fig.

25 ist ein senkrechter Durchschnitt desselben.

Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstände in allen Figuren.

A, silberplattirte Kupferplatte.

B, Kästchen für die Metallplatten, welche man

aufbewahren will.

C, Dekel dieses Kästchens.

D, D ein Brettchen, auf welchem man die Metallplatte

befestigt, um sie leichter handhaben zu können.

E, E, Kästchen zur Erzeugung der Jodschichte auf der

Metallplatte.

F Blendrahmen, welcher dazu dient, das Brettchen mit der

Metallplatte zu verschließen, nachdem leztere den Jodüberzug erhalten hat.

G Thüre mit zwei Flügeln, welche an dem Rahmen befestigt

ist und die man schließt, ehe man die Platte in die camera

obscura bringt.

H, camera obscura;

I, Einschiebkästchen derselben.

J, Rahmen für die Glastafel K, welche an dem Boden der Kammer angebracht ist und für den unter

45° geneigten Spiegel, auf welchen sich das Bild reflectirt.

L' Leiste, welche den Spiegel festhält.

M' achromatische Linse.

N messingenes Gehäuse, welches diese Linse bedekt.

O, O Fuß des Queksilberkästchens P, in welchem die Metallplatte unter einem Winkel von 45°

aufgestellt wird.

Q Dekel dieses Kästchens, welchen man während der

Operation schließt.

R, Waschbeken für das destillirte Wasser; S, Stüze desselben; T,

Tisch, worauf man es stellt; U, Röhre, welche von dem

unteren Rand des Bekens R ausgeht und durch welche die

zum Abwaschen der Platte benuzte Flüssigkeit ablauft.

V, Schale, welche die Auflösung des Kochsalzes oder

unterschweflichsauren Natrons enthält.

X, Haken mit Handgriff, um die Platte aus dem Gefäße zu

nehmen, worin sie abgewaschen wurde.

a, Anordnung der Platten in dem Kästchen B.

b, metallene Streifen, welche an dem Brettchen D angebracht werden; ihre Befestigung geschieht mittelst

kleiner Nägel, die man mittelst des Hefts oder Schraubenziehers Fig. 11 eintreibt.

b', b' kleine, an den Metallstreifen b befestigte Hervorragungen oder Riegel, wodurch die

Platte auf dem Brettchen zurükgehalten wird.

c, c geneigte Seitenwände des Kästchens E.

d, Dekel dieses Kästchens.

e, Schale, worin sich das Jod befindet. f, Dekel dieser Schale; er ist mit einem Flor überzogen,

um den Joddampf zu zeltheilen.

g, Dekel im Innern des Kästchens E, welchen man während der Zeit, wo man die Metallplatte behufs ihrer

Untersuchung herausnimmt, verschließt, um die Joddämpfe zurükzuhalten.

h, Träger, auf welche man das Brettchen D legt, die Metallplatte nach Unten gekehrt.

i, i halbkreisförmige Ringe an den Flügeln G, G, womit man sie öffnen und schließen kann.

j, j Klammern der Lade F.

k, Oeffnung in dem Kästchen N, durch welche das Licht in das Innere der camera

obscura gelangt.

l, Blendung, welche man herauszieht, um diese Oeffnung

zu entblößen.

m, Spiegel, welchen man vor der Linse anbringt, wenn man

die Gegenstände so sehen will, wie sie in der Natur sind.

n, ein an dem innern Kästchen I angebrachter Knopf, welcher in dem Falz o

gleitet und den man mittelst seiner Schraube befestigt, nachdem man den Focus

hergestellt hat.

p, geneigte Seitenwände, welche den Boden das

Queksilberkästchens P bilden.

q, metallene Schale, welche das Queksilber enthält.

r, Thermometer (nach Celsius), dessen Kugel in das

Queksilber taucht und dessen Scale an der äußeren Wand des Kästchens sichtbar

ist.

s, Glastafel, durch welche man im Innern des Kästchens

P den Gang der Operation sehen kann.

t, Hahn zum Abziehen des Queksilbers.

u, Weingeistlampe, welche man unter die Schale q stellt, um das Queksilber zu erhizen; dieselbe Lampe

dient auch zum Erhizen der Platte beim Reinigen derselben.

Tafeln