| Titel: | Verbesserungen an den Hemmungen für Chronometer, Pendel- und Unruhuhren, worauf sich Joseph Eden Macdowall, Uhrmacher in High-Street, Borough, am 15. Nov. 1838 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 74, Jahrgang 1839, Nr. LVII., S. 264 |

| Download: | XML |

LVII.

Verbesserungen an den Hemmungen fuͤr

Chronometer, Pendel- und Unruhuhren, worauf sich Joseph Eden Macdowall, Uhrmacher in

High-Street, Borough, am 15. Nov. 1838

ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Sept. 1839, S.

361.

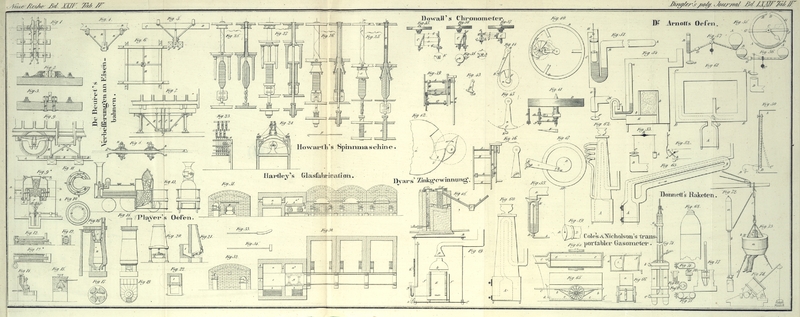

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Macdowall's verbesserte Hemmungen fuͤr Chronometer,

Pendel- und Unruhuhren.

Man nimmt zur gewöhnlichen Hemmung bekanntlich ein Rad mit mehreren Zähnen, und läßt

von diesen immer nur einen auf einmal vorübergehen. Der richtige Gang des

Chronometers oder der Uhr hängt demnach von der Genauigkeit ab, mit welcher die

einzelnen Zähne gearbeitet sind. Je größer daher die Zahl der Zähne an dem

Hemmungs- oder Steigrade, um so schwieriger läßt sich die gehörige

Genauigkeit erzielen. Der Zwek meiner Erfindung ist deßhalb Verminderung der Zahl

der Impulse, durch welche die Hemmungsspindel veranlaßt wird, einen ganzen Umlauf zu

vollbringen. Meiner Erfindung gemäß sollen die zu einem gänzlichen Umlaufe

erforderlichen Impulse bis auf einen vermindert werden, und an keiner Modification

kann diese Zahl mit Vortheil auf mehr dann drei gesteigert werden. Alle meiner

Erfindung gemäß gearbeiteten Hemmungen weichen von den bisher gebräuchlichen

wesentlich ab; denn sie haben für einen beträchtlichen Theil der Hemmungsspindel

eine constante Bewegung. Wenn z.B. für einen Umlauf der Hemmungsspindel nur ein

Impuls gegeben wird, so ist die Hemmung während des ganzen Umlaufes in Thätigkeit,

während, wenn zwei oder drei Impulse gegeben werden, die Thätigkeit durch die Hälfte

oder den dritten Theil des Umlaufes der Hemmungsspindel anwährt. Alles dieß wird

durch die Abbildungen, zu deren Beschreibung ich sogleich übergehen will, deutlich

und anschaulich werden.

In Fig. 35 und

36 ist

A die Unruh; B deren

Spindel; C der Cylinder; D

der an der Spindel fixirte Rubin; E die um die Spindel

laufende Schrägfläche; F die Schraubenspindel; G ein Randvorsprung der Schraube, welcher beinahe einmal

um deren Spindel herum geführt ist; I ein auf dem hohlen

Getriebe fixirtes Sperrerstük, welches auf solche Weise an der Schraubenspindel

festgemacht ist, daß es nach Links und Rechts gedreht werden kann, und welches in

K von Oben gesehen dargestellt ist. Die in Fig. 35

bemerkbaren Zahlen 1, 2, 3, 4 bezeichnen die Berührungspunkte, welche Statt finden,

wenn die Schraube und die Schrägfläche mit einander in Berührung gebracht sind, und

sich in der aus Fig. 36 ersichtlichen, zum Betriebe geeigneten Stellung befinden. Gesezt nun es

drüke eine Kraft auf das Getrieb H; gesezt ferner, der

Hebel I greife in den Rubin D, so wird in dem Momente, wo er den Randvorsprung G der Schraube F verläßt, diese leztere auf

der an dem Cylinder C befestigten Schrägfläche E herabrollen, mithin die Unruh vorwärts treiben und

neuerdings wieder in den Rubin eingreifen. Dabei wird der Hebel I in derselben Zeit, welche die Schraube zum Hinabrollen

über die Schrägfläche brauchte, einen Umgang vollbracht haben. Zu bemerken ist, daß

der Raum, den die Schraube an dem Cylinder zu durchlaufen hat, drei Durchmesser

beträgt. Die Zahl der Impulsgrade hängt von der Größe des Raumes ab, den die

Schrägfläche an dem Cylinder einnimmt. Mittelst der Zahl der Impulsgrade läßt sich

daher jede beliebige Anzahl von Schwingungsgraden erzielen; und erstere wird

ihrerseits von dem Durchmesser des umlaufenden Hebels F,

G abhängen. Eine Schraube mit einem Gange auf den achten Theil eines Zolls

wird dieselben Dienste leisten, wie eine Schraube, an der auf den ganzen Zoll ein

Gang kommt, wenn die Winkel des Treibenden und des Getriebenen genau zusammen

passen. Jede Veränderung der Länge der Schraube wird direct die Neigung der

Schrägfläche verändern.

Fig. 37 zeigt

die Verrichtung der Doppelschraube. A ist die Unruh,

welche durch zwei Impulse einen vollkommenen Umlauf der Hemmungsspindel bewirkt; B die Spindel; C der

Cylinder; D der Rubin; E die

Schrägfläche; F, M, G eine Doppelschraube; I, L das doppelte Sperrerstük, welches man in K, L von Oben betrachtet sieht; H das hohle Getrieb, welches auf die in Fig. 35 und 36 angedeutete

Weise festgemacht ist. Der Unterschied zwischen der einfachen und der doppelten

Schraube beruht darauf, daß leztere halb so flach gemacht werden kann als erstere,

und daß dabei dennoch derselbe Winkel beibehalten wird, indem die Doppelschraube bei

ihrem Umlaufe zwei Impulse, die einfache dagegen nur einen gibt. Es erhellt demnach,

daß in Fig.

37 das in Fig. 35 und 36 befolgte Princip

beibehalten ist, indem der ganze Unterschied in der Zahl der Sperrer und der

Schrauben gelegen ist.

Fig. 38 gibt

eine Ansicht des Cylinders im Vogelperspective.

Fig. 39 zeigt

die Anwendung desselben Principes an einer Pendeluhr. Die Schraube erstrekt sich

quer durch das Gestell. A ist die Spindel; B, C die Schrägfläche, welche von der Schraube in

Bewegung gesezt wird und an der Spindel festgemacht ist; E der zum Sperren dienende Schraubenhebel; L

das an der Schraube D befestigte hohle Getrieb; F, G ein Rad und ein Getrieb des Räderwerkes, welches

durch das gewöhnliche Gewicht oder die gewöhnliche Feder in Bewegung gesezt wird;

M jenes Ende der Spindel, welches den Hebel E aufnimmt. Bei jedem Schlage wird dieser Hebel an der

Schraube D, die mit dem einen Ende durch die Platte K ragt, festgemacht. Zum Treiben des Pendels H dient eine Krüke.

Fig. 40

zeigt, wie sich nach demselben Principe Werst flache Taschenuhren verfertigen

lassen.Sowohl an dieser Figur als auch an mehreren anderen Figuren dieses Patentes

ist die Bezeichnung im London Journal sehr

mangelhaft.A. d. R.

A ist ein Expansionshebel, dessen Impuls bei o beginnt, welcher sich sodann auf die durch die Zahlen

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 angedeutete Weise zu expandiren fortfährt, und bei 10

aufhört, wobei sich die Walze in der Richtung des Pfeiles G herum bewegt. C ist ein aus der Spindel der

Unruh D hervorragender Hebel, welcher so befestigt ist,

daß er sich nach Rechts und Links bewegen kann. B eine

kleine Walze, die so angebracht ist, daß sie sich frei in dem Hebel C bewegen und um ihre eigene Achse drehen kann. Wenn nun

eine Kraft auf die Spindel des Expansionshebels A wirkt,

so wird dieser in Bewegung kommen, die Berührung mit der in dem Hebel C fixirten Walze B bei 0

beginnen, und mithin die Unruh nach Rechts treiben, bis der Punkt 10 von A, wie durch den punktirten Kreis F angedeutet ist, in seiner ruhenden Stellung, die man in der Zeichnung

dargestellt sieht, angelangt ist, womit der Sperrhebel auf die bei Fig. 35, 36 und 37 beschriebene Weise auf

den Rubincylinder fällt. Die Unruh, welcher der Impuls gegeben worden, wird sich

nach Rechts schwingen, dann nach Links zurükkehren, hierauf sich wieder nach Rechts

bewegen, und auf diese Weise, indem sie von dem Expansionshebel A Kraft mitgetheilt erhält, ihre Schwingungen

fortsezen.

In Fig. 41,

welche eine seitliche Ansicht von Fig. 40 gibt, ist a ein an der Spindel H

befestigter Expansionshebel. F, F sind zwei Ansichten

der an dem Getriebe C festgemachten Sperrer; D die Unruh; K deren

Spindel; C der getriebene Hebel; B die Walze; I das Getrieb, bevor das

Sperrerstük auf demselben festgemacht worden. Der umlaufende Hebel a liegt fest auf H auf, so

daß er nach Rechts oder Links bewegt wird. Denkt man sich eine solche Einrichtung

getroffen, daß das fünfte Rad des Räderwerkes das Getrieb G in Bewegung sezt, so wird die Wirkung dieselbe seyn, wie in Fig. 40.

Fig. 42 zeigt

eine Modification der in Fig. 40 angedeuteten

Einrichtung, wodurch auf einen Umlauf der Hemmungsspindel zwei Impulse erlangt

werden. a ist das Steigrad; b die Hemmungsspindel.

Fig. 44 zeigt

eine nach demselben Principe eingerichtete Pendeluhr.

a ist der Expansionshebel; F

der Sperrhebel; E der diesen lezteren aufnehmende

Cylinder; B die Reibungsrolle; C der Hebel, welcher mit der Krüke, die das Pendel auf die in Fig. 39

angedeutete Weise treibt, in Verbindung steht. Man ersieht hieraus, daß man für jede

Pendeluhr eine beliebige Hebellänge erzielen, und dadurch die Reibung

verhältnißmäßig vermindern kann. Es läßt sich nach demselben Principe auch ein

Doppelhebel anfertigen, wobei jedoch für eine gehörige Curve, die sich vom

Mittelpunkte aus allmählich expandirt, und für eine doppelte Sperrung zu sorgen

ist.

Fig. 45 zeigt

eine Sperrmethode für die sogenannten königlichen Pendel (royal pendulum), oder für längere Pendel, die eine schwächere Schwingung

erheischen. Der Hebel A, welcher mit dem getriebenen

Hebel an einer und derselben Welle befestigt ist, hat in seiner Mitte bei C einen kleinen Ausschnitt, damit der Sperrhebel B in Ruhestand gelangen kann.

Fig. 46 zeigt

eine andere Methode, nach welcher sowohl Pendel als Unruhen derselben Theorie gemäß

getrieben werden können, und wobei jedesmal ein oder zwei Umläufe erfolgen, so oft

der Treibhebel auf die Unruh oder das Pendel trifft. A

ist die Spindel; B das lezte Getrieb des Räderwerkes,

dessen Ende an der einen Seite bei C durch die

Rükenplatte sezt; D der Zapfen, welcher den Hebel E treibt; F die Krüke, die

jener an den gewöhnlichen Pendeluhren gleichkömmt.

Fig. 47 zeigt

die Anwendung dieser Methode an einer Taschenuhr. B ist

der an der Unruhspindel festgemachte Kreis; H der

Rubinzapfen, welcher durch das lange Ende des Hebels F

getrieben wird; E das andere Ende dieses Hebels, an

welchem sich ganz wie in Fig. 46 die Flügel

befinden, mit dem einzigen Unterschiede, daß hier die Entfernung von dem

Mittelpunkte der Bewegung eine andere ist; D der Zapfen,

welcher in dem kleinen Rade C, das durch die angewendete

Kraft in Bewegung gesezt wird, festgemacht ist. Die Unruh wird hier auf dieselbe

Weise getrieben, wie an der sogenannten losen Hebelhemmung (detached lever escapement), deren man sich dermalen bedient. Die Schraube

kann ihre Neigung nach Rechts oder nach Links haben, nur muß die an dem Cylinder

befindliche Schrägfläche die beschriebene Anordnung haben.

Das Räderwerk muß eine größere Anzahl von Zähnen haben, als an anderen Chronometern,

Pendel- oder Unruhuhren, und zwar wegen der rascheren Bewegung, welche

zwischen dem vierten Rade und dem umlaufenden Hebel Statt findet.

Die Sperrung ist nicht meine Erfindung, sondern dieselbe wie an der Doppeluhr. Der

Uhrmacher kann sich übrigens je nach Gutdünken jeder Sperrung bedienen. Der Hauptzwek meiner Erfindung

war, für jeden Impuls einen ganzen Umlauf der Hemmungsspindel zu erzielen; obwohl

übrigens meine Hemmung selbst dann noch wesentliche Vorzüge vor den gewöhnlichen

Hemmungen hat, wenn auf einen Umlauf der Hemmungsspindel zwei Impulse kommen. Ich

habe in der Abbildung eine Anordnung gezeigt, gemäß welcher zwei Impulse auf einen

Umlauf kommen; es erhellt jedoch, daß man auch drei Impulse auf einen Umlauf kommen

lassen kann, und daß die Hemmung selbst dann immer noch der gewöhnlichen vorzuziehen

seyn wird. Jedoch muß ich bemerken, daß ich jede Abweichung von den zwei Impulsen

als einen meiner Erfindung zugefügten Nachtheil betrachte. Der Hauptvorzug meiner

Erfindung ist nämlich, daß das bisherige vielzahnige Hemmungs- oder Steigrad

entbehrlich wird; denn hiedurch wird nicht nur die Möglichkeit von Fehlern in der

Arbeit vermindert, sondern es wird auch ein minder gewandter Arbeiter nach meinem

Systeme so vollendete Hemmungen verfertigen können, wie sie, was die Richtigkeit des

Ganges betrifft, bei den älteren Systemen nur von den fähigsten Arbeitern erzeugt

werden konnten.

Tafeln