| Titel: | Beschreibung eines Apparates zum Bleichen leinener und baumwollener Gespinnste und Gewebe, worauf der Kaufmann Johann Seguin am 31. Mai 1839 in Rußland ein Privilegium für sechs Jahre erhielt. |

| Fundstelle: | Band 74, Jahrgang 1839, Nr. LXXVI., S. 359 |

| Download: | XML |

LXXVI.

Beschreibung eines Apparates zum Bleichen

leinener und baumwollener Gespinnste und Gewebe, worauf der Kaufmann Johann Seguin am 31. Mai 1839 in Rußland ein Privilegium

fuͤr sechs Jahre erhielt.

Aus dem in russischer Sprache in Petersburg

erscheinenden Journal der Manufacturen und

des Handels. Juniusheft 1839, S. 377.

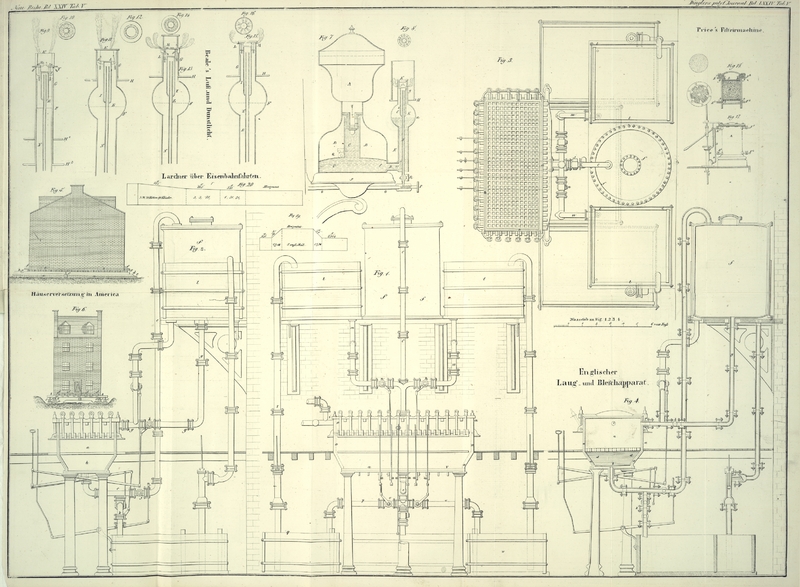

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Seguin's Beschreibung eines Bleichapparates.

Die Verbesserungen bei dem neuen Bleichverfahren bestehen hauptsächlich:

1) in einer besonderen Einrichtung des Laugkessels, in welchen man die zu bleichenden

Gewebe oder Gespinnste fest zusammengedrängt legt;

2) in der Art die Laugen mittelst Hochdrukdampf durch die in dem Kessel

zusammengedrängten Gewebe und Gespinnste hindurchzutreiben;

3) im Auswaschen der Lauge und anderen beim Bleichen angewandten Flüssigkeiten,

welches auf eine sehr einfache Weise bewerkstelligt wird;

4) im Durchtreiben von Chloralkalien und Säuren durch die in dem Laugkessel (oder in

einem anderen Behälter) befindlichen Gespinnste oder Gewebe, vermittelst eines

hydraulischen oder pneumatischen Druks.

Fig. 1 zeigt

den ganzen Apparat von Vorne, mit den Röhren, durch welche die Flüssigkeiten in die

verschiedenen Behälter und aus denselben geleitet werden. Die Länge der Röhren,

welche in der Zeichnung nicht ganz beibehalten werden konnte, beträgt 20 Fuß.

Fig. 2 ist die

Abbildung des Apparats von der Seite; Fig. 3 die Ansicht

desselben von Oben.

Fig. 4 ist ein

Durchschnitt des ganzen Apparats, d.h. des Kessels, in welchem das Bleichen und

Reinigen der Stoffe vorgeht, und der verschiedenen Behälter, welche durch Röhren mit

ihm in Verbindung gesezt sind.

Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstände in allen Figuren.

Der Bleichkessel a, a, a ist rechtekig in Form eines

umgekehrten Kegels aus starkem Gußeisen angefertigt und innen mit Schieferplatten

ausgekleidet; der Dekel desselben muß vollkommen luft- und dampfdicht

schließen, nachdem er mit Riegeln und Schrauben darauf befestigt worden ist. Der

Bleichkessel ist mit einem falschen oder doppelten Boden b versehen, welcher mit vielen Löchern durchbrochen ist.

Der Behälter f enthält die Lauge, eine Auflösung von

beiläufig 30 Pfd. Potasche in 600 Quart Wasser; die Stärke derselben richtet sich

natürlich nach den zu bleichenden Stoffen.

Die Lauge läuft durch die Röhre g in den oberen Theil des

Kessels a, und nachdem dieser fast ganz (bis an den

oberen Theil der Röhre g) damit gefüllt ist, sperrt man

den Hahn h ab.

Aus einem in der Nähe des Bleichapparats befindlichen Hochdrukdampfkessel wird nun

Dampf von 50 bis 100 Pfd. Druk auf den Quadratzoll durch die Röhre i in den Bleichkessel a

gelassen. Nachdem derselbe einige Zeit auf die in den geschlossenen Kessel a befindliche Lauge gewirkt hat, fängt dieselbe an zu

sieden und dringt in Folge des Dampfdruks durch die fest zusammengedrükte Waare,

zertheilt deren Fasern und reinigt sie von Schlichte, Gummi, Farbstoffen etc.

Nachdem die Lauge die ganze Masse der Waare durchdrungen hat, öffnet man den Hahn j der Röhre c, so daß die

Lauge aus dem unteren Theil des Kessels in die Röhre c

gelangen und durch dieselbe in den Behälter f

hinaufsteigen muß. Sie wird dann von diesem durch die Röhre g wieder zurük in den Bleichkessel a geleitet

und diese Manipulationen wiederholt man so oft, bis die zu bleichende Waare als

gehörig gelaugt zu betrachten ist. Hierauf entleert man die Lauge aus dem Kessel a, indem man den Hahn j

schließt und dagegen den Hahn in der niedersteigenden Röhre k öffnet; dann treibt nämlich der Hochdrukdampf alle Flüssigkeit durch die

Waare und die Röhre k in den unter lezterer befindlichen

steinernen Behälter.

Um die zu bleichende Waare von der darin zurükgebliebenen Lauge zu reinigen, füllt

man den Behälter f mit reinem Wasser, welches man

einigemal – gerade so wie früher die Lauge – durch die Waare

hindurchpreßt und wiederholt diese Operation mit frischem Wasser bis zur gänzlichen

Beseitigung der Lauge aus der Waare. Hierauf muß man die Waare im Kessel a bis auf ungefähr 30° R. abkühlen, indem man aus

einem in einer Höhe von 30 Fuß über demselben angebrachten Reservoir (oder

vermittelst einer Drukpumpe) kaltes Wasser hindurchtreibt.

Nun kann man eine Chlorkalkauflösung aus dem steinernen Behälter l durch die Röhre m und den

Hahn n in den Kessel a

gelangen lassen und mittelst des hydraulischen oder eines pneumatischen Druks durch

die Waare treiben, sie dann aus dem Kessel durch die Röhre e, den Hahn o und die Seitenröhre p in das Gefäß q ab lassen.

Aus lezterem wird die Chlorflüssigkeit mittelst der Pumpe r

durch die Röhre s wieder in den Behälter l

hinaufgetrieben, und diese ganze Operation wird so oft es nöthig ist,

wiederholt.

Um die Waare vom Chlor zu befreien, muß man das im Behälter f befindliche reine Wasser, wie oben gesagt wurde, mittelst Dampfdruk

hindurchtreiben.

Um die Waare zu säuren, wird verdünnte Schwefelsäure gerade so wie vorher die

Chlorkalkauflösung, aus dem Behälter t durch die Röhre

u in den Kessel a

gelassen und mittelst des hydraulischen oder eines pneumatischen Druks durch die

Waare getrieben, worauf man die saure Flüssigkeit durch die Röhre v in das Gefäß w auslaufen

läßt und nöthigenfalls die Operation öfters wiederholt.

Um die Waare völlig von der Säure zu reinigen, wird reines Wasser mittelst

Hochdrukdampf durch sie getrieben und diese Operation, so oft es nöthig ist,

wiederholt; nachdem alles Wasser abgelassen ist, muß man noch so lange Hochdrukdampf

durch die Waare strömen lassen, bis sie fast ganz ausgetroknet ist.

Die Behandlung der Waare mit Chlorkalk, Schwefelsäure und Wasser läßt sich auch in

einem besonderen steinernen oder hölzernen Gefäße vornehmen, so daß man den Kessel

a bloß zum Laugen benuzt, in welchem Falle es dann

auch nicht nöthig ist, ihn mit Schiefer auszukleiden.

Zusaz.

Dieser für Hrn. Seguin in Rußland patentirte Bleichapparat

ist derselbe, welcher seit einiger Zeit in England viel Aufsehen erregt; er wurde

daselbst von Hrn. Wright erfunden und von demselben in

Stockport bei Manchester im Großen ausgeführt, wo er aber erst seit ein paar Monaten

im Gang ist und hauptsächlich zum Bleichen leinener Gespinnste und Gewebe angewandt

wird. Das Ganze ist eigentlich weiter nichts, als ein verbesserter Laugenkochapparat

mit vereinfachtem Auswaschen der Stüke.

Das Hindurchtreiben der Lauge durch die Waare mit Dämpfen von so hoher Spannung, wie

sie Hr. Wright anwendet, muß eine sehr gute Reinigung mit

bedeutender Ersparung an Alkali bewirken. Es versteht sich übrigens von selbst, daß

alle diejenigen Fäden etc., welche sich von der Waare bei dem Laugen losreißen, in

derselben gerade so wie in einem Filter zurükbleiben müssen, wenn man die Gewebe

nach der Behandlung mit Chlor, Säure und Wasser in der Kufe selbst mit Hochdrukdampf

troknen wollte, wie es in der Patentbeschreibung angegeben ist und das sonst übliche

Reinigen derselben in Walken oder Waschrädern unterließe; dieß zeigte sich auch bald

bei der Anwendung des neuen Bleichapparats im Großen. Nach Mittheilungen, die uns über Wright's Bleichmethode zukamen, werden die gelangten und mit Wasser durch Dampfdruk gereinigten baumwollenen Gewebe mittelst einer besonderen Vorrichtung

aus dem eisernen Behälter im Ganzen herausgehoben und in einen ähnlichen hölzernen

Behälter gesenkt, wo nun das Chlorkalkbad, dann ohne auszuwaschen, das Säurebad

gegeben wird; die Stüke werden hierauf in den Waschrädern gereinigt und auf der

Troknenmaschine (über Dampfcylindern) getroknet. Dabei sollen gegen das sonst

übliche Verfahren 60 Procent an Alkali und die Hälfte an Chlorkalk erspart werden,

während man dieselbe Menge Säure braucht; man rechnet nämlich auf 2400 baumwollene

Stüke von 4 1/2 Pfd. Gewicht: 180 Pfd. Soda, 100 Pfd. Chlorkalk und 80 Pfd.

Schwefelsäure; zum Sieden derselben sind 60 Cntr. Steinkohlen, zum Sengen 30 Cntr.

erforderlich, so daß das Bleichen eines solchen Stüks nach Wright's Verfahren nur auf 3 Farthing zu stehen kommen soll!

Für Leinen müssen zwei Laugenkochungen gegeben werden und dazwischen nur ein Chlorbad

ohne Säure; doch zulezt wieder das gewöhnliche Chlor- und Säurebad. Die

gebleichte Waare, Leinengarn sowohl als Leinengewebe, sollen von einer Weiße seyn,

die nichts zu wünschen übrig läßt; dabei auch im Faden gar nicht geschwächt.

E. D.

Tafeln