| Titel: | Ueber das Patent-, Luft- und Dunstlicht oder die neue Lampe der HHrn. Beale und Comp. |

| Fundstelle: | Band 74, Jahrgang 1839, Nr. LXXVIII., S. 364 |

| Download: | XML |

LXXVIII.

Ueber das Patent-, Luft- und

Dunstlicht oder die neue Lampe der HHrn. Beale und Comp.Wir haben von dieser Erfindung im polytechn. Journale Bd. LXXII. S. 400 Nachricht gegeben; die

ältere Lampe des Hrn. Beale, auf welche sich in

diesem Aufsaze bezogen wird, ist schon im 60sten Bande des polyt. Journales S.

270 beschrieben worden. A. d. R.

Aus dem Mechanics' Magazine No. 825.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Beale, uͤber das Patent-, Luft- und

Dunstlicht.

Hr. Joshua Taylor Beale, dem wir bereits so manche

sinnreiche Erfindungen im Gebiete der Chemie sowohl als der Mechanik verdanken, ließ

im Jahre 1834 bereits eine Lampe patentiren, in welcher er die gewöhnliche aus dem

Steinkohlentheere erzeugte Kohlen-Wasserstoffverbindung als Brennmaterial zu

verwenden gedachte. Obschon man dieser Lampe, die das Resultat zwanzigjähriger

Versuche von Seite des Erfinders war, große Vorzüge zugestand und auch einräumte,

daß sie sich in vielen Fällen mit Vortheil benüzen läßt, so hatte sie doch ihre

Fehler und Unvollkommenheiten, wegen welcher sie sich nicht zum allgemeinen

Gebrauche eignete. Die neue Erfindung, auf welche im J. 1837 ein Patent ertheilt

wurde, und welche mit der früheren nur wenig gemein hat, kann dagegen zu den

wichtigsten Fortschritten, welche man in neuerer Zeit in der Construction der Lampen

machte, gezählt werden.

Beale's erste Erfindung bestand in einem Beken, in

welches die Kohlen-Wasserstoffverbindung aus einem Behälter her floß, und in

welchem die Flüssigkeit mit Beihülfe von etwas wenigem Weingeiste, und mittelst

einer Kuppel, die man später adjustirte, entzündet wurde, während ein von einem

Gebläse gelieferter Luftstrom die Verbrennung unterhielt. Nach dem neueren Systeme

dagegen soll die Flüssigkeit nicht verbrannt, sondern in einer Art Retorte in Dunst

verwandelt, und als solcher mit einer gewissen Menge des in der Luft enthaltenen

Sauerstoffes vermengt werden. Aus diesem Grunde nennt der Erfinder seine neue Lampe

auch ein Luft- und Dunstlicht (air and vapour

light).

Das Hauptverdienst der neuen Erfindung ist Erzeugung eines äußerst glanzvollen

Lichtes für geringere Kosten, als es bisher noch möglich war: eines Lichtes, dessen

Leuchtkraft weit größer ist, als die irgend eines der gewöhnlichen Leuchtgase, und

welches folglich, was in vielen Fällen von großer Wichtigkeit seyn kann, bei einer

kleineren Flamme stärker leuchtet. Die Stoffe, aus denen dieses Licht erzeugt wird,

werden bei der Destillation des Theeres, und zwar sowohl des vegetabilischen als des

mineralischen, oder bei der troknen Destillation der Steinkohlen, des Harzes, des

Terpenthines, des Steinöhles, des Asphaltes, des Erdpeches, der verschiedenen

Erdharze, des Kautschuks, der thierischen und anderen schlechten Oehle, und

überhaupt der meisten brennbaren erdharzigen, harzigen und öhligen Substanzen

gewonnen. Man kann sagen, daß das Licht sich selbst unterhält; denn es erzeugt aus

der Kohlen-Wasserstoff-Verbindung den Dunst, welcher, sowie er sich

bildet, bei einer geeigneten Temperatur sich mit einer hinreichenden Menge Luft

vermischt und dadurch das Licht erzeugt. Die Vermischung des Sauerstoffes mit dem

Dunste findet in dem Brenner Statt, welcher zugleich auch als Retorte dient, so daß

hier in der Lampe der ganze Proceß, welcher bei der Gasbereitung Statt hat, vorgeht.

In einigen Fällen dürfte es vortheilhaft befunden werden, die zuströmende Luft mit

etwas brennbarem Gase zu vermengen; an den bisher in Gebrauch gebrachten Lichtern geschah dieß

jedoch nicht, weil es nicht für nöthig erachtet wurde.

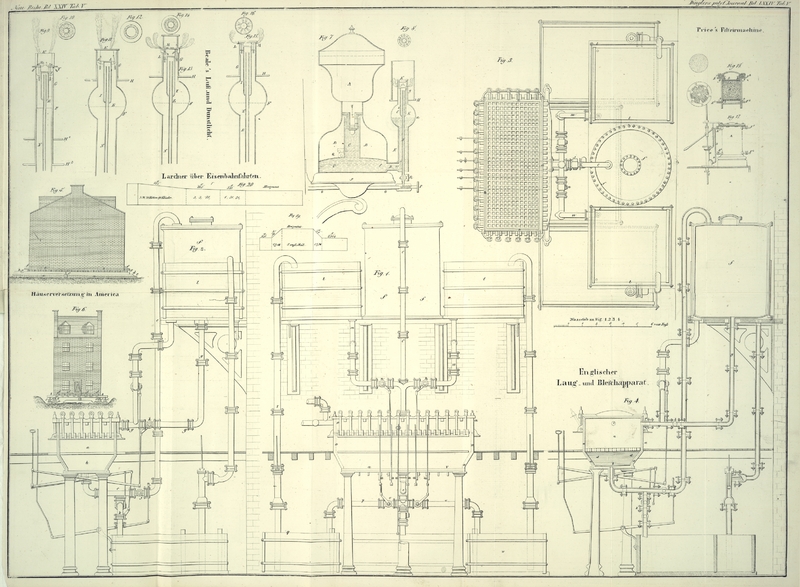

Fig. 7 zeigt

die neue Lampe in einem seitlichen Durchschnitte. Der Brenner besteht aus zwei

Theilen, von denen der untere oder das Beken, welches mit E bezeichnet ist, aus sehr dünnem Eisenblech gearbeitet ist. Dieses

Eisenblech soll dünner seyn, als eine gewöhnliche Visitenkarte, oder überhaupt so

dünn als es möglich ist, ohne daß es allzu leicht eine Formveränderung erleidet. Der

untere Theil, welcher ungefähr 6 Zoll in der Länge und 5/8 Zoll im Durchmesser haben

soll, kann entweder mit der Kugel, die in den verschiedenen Figuren an ihm zu

bemerken ist, ausgestattet seyn oder auch nicht. Die Kugel gewährt den Vortheil, daß

sie für die Vermengung der Luft mit dem Dunste oder je nach Umständen mit dem Gase

und dem Dunste einen größeren Raum gestattet. In diesen unteren Theil des Brenners

nun gelangt die Flüssigkeit durch den Canal D, und zwar

bis zu der durch F angedeuteten Höhe hinauf, d.h. bis

sie ungefähr 1/8 Zoll unter dem Niveau des Scheitels der in dem Körper der Lampe

enthaltenen Ueberlaufröhre emporgestiegen. Aus dieser lezteren Röhre fließt nämlich,

wenn die Lampe nicht gehörig gehandhabt wird oder ausläßt, die überschüssige

Flüssigkeit in das Reservoir B, welches so groß seyn

muß, daß es den Inhalt des Behälters A zu fassen im

Stande ist. Die Kammer C erhält aus dem Behälter A ihren Zufluß, und zwar nach demselben Principe, nach

welchem an der gewöhnlichen Argand'schen Reservoirlampe

die Speisung von Statten geht. Durch die Mitte des unteren Theiles E und der in ihm enthaltenen Flüssigkeit steigt bis zu

der aus der Zeichnung ersichtlichen Höhe eine kleine Luftröhre N empor. Der obere Theil des Brenners G, welcher sich an dem unteren Theile E schiebt, ist aus Eisen oder Messing gearbeitet, und

durch ihn sind oben mehrere Löcher gebohrt, wie aus den Abbildungen zu ersehen. Die

Löcher, welche die umgestürzte Röhre I umgeben, und

welche innerhalb des Theiles E zu liegen kommen, dienen

zum Einlassen der brennbaren Mischung in den oberen Theil des Brenners K, in dessen Mitte eine umgestürzte Röhre I, deren Boden, wie die Zeichnung zeigt, enger ist,

eingeschraubt wird. Die Luftröhre N, welche in der

umgestürzten Röhre I emporsteigt, läßt die vermengte

Luft in dieser lezteren Röhre emporsteigen; da aber diese an ihrem Scheitel

geschlossen ist, so wird die Luft auf die Oberfläche der Flüssigkeit herab getrieben

und dadurch gezwungen, sich mit dem Dunste zu vermengen. Die auf solche Art erzeugte

Mischung steigt sodann durch den innern Kreis der kleinen Löcher L in den oberen Theil von K

empor, aus dem sie, wie durch Pfeile angedeutet ist, noch durch andere Löcher zu

strömen hat, bevor sie

verbrannt wird. Der obere Theil des Brenners K mit sammt

der durch die Mitte seines Bodens geschraubten umgestürzten Röhre I wird auf die Röhre G

gesezt, welche leztere sich an der Röhre E schiebt, so

daß also die Entfernung zwischen dem oberen Theile des Brenners und der Flüssigkeit

je nach der Natur und Beschaffenheit dieser lezteren adjustirt werden kann. An dem

unteren Theile des Brenners G ist der Ring H, welcher das Glas trägt, angebracht. Durch den Boden

des oberen Theiles K sind die Löcher L. gebohrt, welche die Röhre I in einem Kreise umgeben, und welche durch stehende Pfeile angedeutet

sind. Die durch die Seitenwände gebohrten Löcher, durch welche die brennbare

Mischung, nachdem sie durch die Löcher L geströmt ist,

zum Behufe der Verbrennung entweicht, sind mit M

bezeichnet und durch horizontale Pfeile angedeutet. Die Luftröhre N ist in die Hauptluftröhre O, von der sie ihren Zufluß erhält, eingesezt, und zwar so, daß die

Regulirschraube P, welche hahnartig wirkt, zur

Regulirung des Luftzuflusses dient. Q ist ein Hahn, bei

dem die übergeflossene Flüssigkeit aus dem Reservoir B

abgelassen werden kann, R ein kleiner Hahn, mit dessen

Hülfe man die Luft absperren oder zufließen lassen kann. S ein Arm, welcher die Lampe trägt.

Fig. 8 zeigt

die an dem hier beschriebenen Brenner befindlichen Löcher in einem Grundrisse.

In Fig. 9 sieht

man einen Brenner mit einem gerade aufsteigenden Lichte, an welchem der Scheitel K offen ist. Es ist hier in den Brenner in der durch die

gebogenen Pfeile angedeuteten Richtung eine dritte Reihe von Löchern T gebohrt. Die Kugel an dem Theile E ist weggelassen. Die verschiebbare Röhre G ist bis zu der mit H² bezeichneten Stelle herabgeschoben. H¹ ist der Ring für das Glas, welcher über der Röhre G auf und nieder geschoben werden kann. Fig. 10 zeigt die an

diesem Brenner angebrachten Löcher in einem Grundrisse.

Fig. 11 gibt

eine Ansicht eines Brenners mit gerade aufsteigendem Lichte, welcher nur mit einer

einzigen durch geradstehende Pfeile angedeuteten Löcherreihe L ausgestattet ist. Der obere Theil K ist oben

offen und etwas weniges verengt. An dieser Art von Brenner kann sich die Luft nicht

mit soviel Gas vermengen, als dieß an den anderen Brennern möglich ist. Die an ihm

angebrachten Löcher erhellen aus dem Grundrisse Fig. 12.

Fig. 13 zeigt

ein Licht, welches in den meisten Dingen dem in Fig. 7 dargestellten

ähnlich ist, und sich, wie aus der Zeichnung deutlich hervorgeht, nur dadurch von

demselben unterscheidet, daß aus den durch die horizontalen und die nach Oben zu

gerichteten Pfeile angedeuteten Löchern eine zweite Achterreihe ausströmt. Fig. 14 ist ein Grundriß

der an diesem Brenner befindlichen Löcher.

In Fig. 15

sieht man einen Brenner mit seitlich ausstrahlenden Lichtern, an welchen die Löcher

L, M dem Scheitel näher stehen. Die an ihm

angebrachten Löcher erhellen aus dem Grundrisse Fig. 16.

Wenn man der Lampe oder dem Brenner eine bedeutende Größe zu geben hat, so ist

namentlich bei dem Gebrauche einiger Oehle gut, wenn man an dem Ende der

umgestürzten Röhre Klauen oder Gabelzähne anbringt, welche in die Flüssigkeit

untertauchen; denn hiedurch wird die Verdünstung befördert. Wenn man nur

atmosphärische Luft allein anzuwenden und gröbere flüchtige Oehle zu brennen

wünscht, so soll man, um eine hinlängliche Menge entzündbaren Dunstes zu erzeugen,

den Brenner zuerst erhizen, was nicht nöthig ist, wenn man feinere flüchtige Oehle

als Brennstoff verwendet. Man soll zu diesem Zweke auf das in dem unteren Theile E enthaltene gröbere Oehl eine geringe Menge eines sehr

feinen flüchtigen Oehles, z.B. Steinkohlennaphtha von bester Sorte, gießen, dann

atmosphärische Luft zuströmen lassen, und das ausströmende Gemisch von Luft und

Dunst mittelst eines Lichtes entzünden. Dieses Verfahren beim Anzünden der Lampe ist

jedoch nicht nothwendig, wenn man sich eines brennbaren Gemisches von Luft und

brennbarem Gase bedient; denn dieses wird genügen, um den Brenner so weit zu

erhizen, daß Dunst emporsteigt und somit mit Beihülfe eines gehörigen Drukes auf den

Luftbehälter ein regelmäßiges und glanzvolles Licht zum Vorscheine kommt.

Wenn man die Beschreibung von Fig. 7 verfolgt, so wird

man finden, daß dieser Brenner so gebaut ist, daß ihm mit Hülfe einer leicht zu

bewerkstelligenden Regulirung jeder erforderliche Grad von Hize gegeben und erhalten

werden kann. Es läßt sich also hiedurch eine regelmäßige Menge Dunstes erzeugen,

welche, wenn man eine gehörige Menge Luft zutreten läßt, vollkommen verbrennen wird,

so daß ein stets gleichbleibendes, durchaus keinen Rauch verbreitendes Licht erzielt

wird. Sollte auch ein bedeutender Wechsel in der Temperatur vorkommen, so würde die

Wirkung hievon doch nur unbedeutend seyn. Uebrigens läßt sich in diesem Falle auch

sogleich Abhülfe treffen; denn dadurch, daß man den Brenner etwas mehr von der

Flüssigkeit entfernt, oder daß man den Druk der Luft erhöht, läßt sich die

Temperatur bedeutend steigern; sowie sie umgekehrt bedeutend vermindert werden kann,

wenn man den Brenner der Flüssigkeit näher bringt, oder wenn man den Druk der Luft

vermindert.

Die als Brennstoff verwendeten Kohlen-Wasserstoffverbindungen befinden sich in

einem mit dem Brenner in Zusammenhang stehenden Behälter, und können aus diesem

bis zu einer gewissen Höhe hinauf in ersteren gelangen. Entweder in dem Behälter

oder auch wohl in dem Brenner selbst kann für eine Ueberlaufröhre gesorgt seyn,

damit nicht zu viel Flüssigkeit in dem Brenner emporsteigen, und hiedurch eine Menge

Dunstes erzeugt werden kann, die entweder eine größere Menge Luft erfordern oder

Rauch und selbst noch üblere Folgen nach sich ziehen würde. Man kann übrigens dem

Ueberfließen auch dadurch vorbeugen, daß man die Flüssigkeit mit Hülfe irgend einer

der an den Oehllampen gebräuchlichen Vorrichtungen aus einem unter der Lampe

angebrachten Behälter emporsteigen macht. Die Luft kann den in einer Anstalt

befindlichen Lichtern in Röhren und auf dieselbe Weise wie Gas zugeführt werden. Sie

läßt sich aus einem Behälter oder Speisungsapparate her mit einem Druke von

beiläufig einer halben Unze auf den Zoll in die Lampen treiben. Hat man es mit

tragbaren Lampen zu thun, so kann man wohl auch am Grunde der Lampe einen

selbstthätigen Speisungsapparat anbringen, oder mit Hülfe gehöriger Vorrichtungen

comprimirte Luft dazu verwenden.

Damit man sich einen Begriff von dem mit dem Gebrauche dieser Lampen verbundenen

geringen Kostenaufwande machen könne, wollen wir die Quantität und den Werth der zu

ihrer Speisung dienenden Stoffe prüfen. Der Verbrauch an Luft, welcher ungefähr 4

Kubikfuß in der Zeitstunde beträgt, bedingt keine größeren Kosten, als durch die

Abnuzung der Apparate bedingt sind. Der Verbrauch an Brennstoff beträgt für einen

Brenner, welcher eben so viel Licht gibt als eine Lampe, die stündlich 15 Fuß Gas

verzehrt, in der Stunde höchstens 2 1/2, Unzen. Mithin geben 167 Unzen Flüssigkeit

(etwas mehr als ein Gallon) eben so viel Licht als 1000 Fuß Gas. Der

Steinkohlentheer kostet in London im Durchschnitte 2 Pence per Gallon; ja einige Gascompagnien in England und anderwärts sind froh,

wenn sich Jemand findet, der ihnen dieses Product unentgeldlich abnimmt. Aus diesem

Theere kann man im Durchschnitte durch Destillation 25 Proc. nuzbaren Brennstoff

gewinnen; jener aus dem Lancashire gibt selbst 60, einiger anderer dagegen aber auch

nur 20 Proc. Hundert Gallons Theer machen zu obigem Preise eine Ausgabe von 16

Shill. 8 Den. Wenn nun hieraus 25 Gallons Kohlen-Wasserstoffverbindung

gewonnen werden, und 10 bei der Destillation verloren gehen, so bleiben noch 65

Gallons Erdpech oder dem Gewichte nach 650 Pfd., welche, den Centner zu 3 Shill.

angeschlagen, einen Werth von 19 Shill. 6 Den. repräsentiren. Zieht man hievon 5

Shill. für die erste Destillation und 5 Shill. für die Rectificirung der Flüssigkeit

ab, so bleiben noch 9 Shill. 6 Den. für das Erdpech und 20 Gallons Flüssigkeit

(wovon die eine Hälfte von bester Qualität und die andere Hälfte immer noch sehr

brauchbar), deren Kosten sich auf 7 Shill. 2 Den. berechnen.

Wenn die Erdharzpflästerungen in Gunst kommen sollten, so wird man großer Quantitäten

Erdpech bedürfen, was die Gascompagnien wahrscheinlich veranlassen dürfte, den Preis

des Theeres höher zu halten. Allein dieß würde auf den Preis der für die Lampen

erforderlichen Flüssigkeit keinen Einfluß üben, weil die Pflästerungsgesellschaften

den Theer destilliren müßten, um das Erdpech aus ihm zu gewinnen, und weil sie die

bei der Destillation übergehenden Flüssigkeiten nicht wohl zu einem anderen Zweke

verwenden könnten, als zu dem eben fraglichen. Die Gascompagnien würden also ihren

Theer besser verwerthen, und die Pflasterungscompagnien würden das für sie nöthige

Erdpech dennoch verhältnißmäßig wohlfeiler gewinnen können, weil ihnen für das

flüssige Product der Destillation durch die neuen Lampen ein Absazweg eröffnet wäre.

Die Erfindung des Hrn. Beale bietet jedoch den

Gascompagnien noch einen anderen weit größeren Vortheil, durch den sie eine

Ersparniß von 80 Proc. erzielen könnten. Diese würde sich nämlich ergeben, wenn man

in diesen Lampen die Hefen oder Rükstände der

Kohlen-Wasserstoff-Verbindungen verbrennen würde, was mit Beihülfe von

15 Proc. mit Luft vermengten Gases, d.h. mit 15 Fuß Gas auf 85 Fuß Luft geschehen

könnte.

Das Harzöhl ist eben so gut brauchbar und kommt auch nicht theurer. 100 Pfd. Harz

geben 90 Pfd. Flüssigkeit, welche bei der Rectificirung 80 Pfd. oder 8 Gallons

geben, wovon der Gallon in England einen Shilling gibt, in anderen harzreichen

Ländern aber wohl noch wohlfeiler zu stehen kommen dürfte.

Tafeln