| Titel: | Verbesserungen an den Apparaten zur Fabrication von schwefelsaurem Natron, Salzsäure, Chlor und Chlorverbindungen, worauf sich Josias Christopher Gamble, Chemiker in St. Helens in der Grafschaft Lancaster, am 14. März 1839 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 74, Jahrgang 1839, Nr. LXXXII., S. 380 |

| Download: | XML |

LXXXII.

Verbesserungen an den Apparaten zur Fabrication

von schwefelsaurem Natron, Salzsaͤure, Chlor und Chlorverbindungen, worauf sich

Josias Christopher

Gamble, Chemiker in St. Helens in der Grafschaft Lancaster, am 14. Maͤrz 1839 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Sept. 1839,

S. 139.

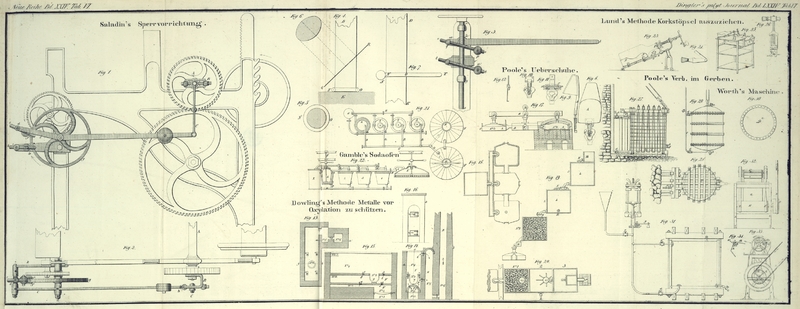

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Gamble's Apparate zur Fabrication von schwefelsaurem Natron

etc.

Ich habe gefunden, daß man statt der aus Baksteinen gebauten Oefen, deren man sich

bisher zur Zersezung des Kochsalzes und zu dessen Umwandlung in Glaubersalz

bediente, mit Vortheil eiserne Retorten, welche fortwährend auf einer hohen

Temperatur erhalten werden, anwenden könne, und daß sich dieß bei diesem Processe

freiwerdende salzsaure Gas in den von mir zu beschreibenden Vorlagen sehr gut

auffangen und verdichten lasse.

Fig. 17 zeigt

im Aufrisse und zum Theil im Durchschnitte drei gußeiserne Oefen oder Retorten. A, Nr. 1, ist ein Ofen, der in sechs Wände aus

Baksteinen eingesezt ist. Das Feuer circulirt zwischen diesen Wänden unter dem Boden

der Retorte, kehrt um dessen Seiten herum zurük, und gelangt sodann, nachdem es auch

über die Deke gestrichen, an den in den Schornstein führenden Feuerzug. Auf die

Böden von A, Nr. 1 und Nr. 2, sind Fläche Eisenplatten

von ungefähr einem Zoll in der Dike und 5 Fuß im Gevierte gelegt, um hiedurch die

Böden gegen die durch das Eintragen der Schwefelsäure veranlaßten

Temperatur-Veränderungen zu schüzen. A, Nr. 2,

ist ein Aufriß eines ähnlichen Ofens, an welchem jedoch das Mauerwerk weggelassen

ist. Die Oefen A, A. nenne ich die Zersezungsöfen; den

Ofen B dagegen den Röst- oder Raffinirofen.

Das Eintragen des Kochsalzes auf die Böden der Oefen A, A

geschieht bei den Thüren C, C, deren Schwellen ungefähr

um 6 Zoll höher liegen als die Boden der Ofen, damit keine Schwefelsäure bei ihnen

ausfließen kann. Jede Thür ist mit einem Schieber versehen, an dessen unterstem

Theile sich ein Loch, durch welches die Ingredienzien beständig mit einer Rakel

umgerührt werden, befindet. Die Gestalt der Thüren sieht man an dem Ofen B bei F. Wenn die Oefen und

das in ihnen enthaltene Salz auf 200 bis 300° F. erhizt worden, trägt man

durch die Röhre D eine entsprechende Menge Schwefelsäure

ein, wobei ich vorzugsweise eine Säure anwende, deren spec. Gewicht 1,750 beträgt.

Von der Eintragung der Schwefelsäure angefangen rührt ein Arbeiter mit einer Rakel

die Ingredienzien beständig um, und zwar bis dieselben fest geworden sind. In diesem Zustande wird

das Glaubersalz der Thüre gegenüber in einen Haufen gesammelt und durch die mit

einer Schrägfläche versehene Thür in den Röstofen B

geschoben. In diesem Ofen, auf dessen Boden die Salzmasse von einem zweiten Arbeiter

ausgebreitet wird, beläßt man dieselbe so lange, bis alles Gas ausgetrieben ist, wo

man sie sodann durch die Thür F heraus in eiserne

Schubkarren schafft. Der Röstofen soll hiebei möglichst gleichmäßig auf einer der

Rothglühhize nahe kommenden Temperatur erhalten werden. Das bei diesen Operationen

aus dem Kochsalze ausgetriebene salzsaure Gas gelangt aus den einzelnen Oefen durch

die Röhren G, G, G in die Hauptröhre H, und aus dieser durch die Röhre K in die erste Vorlage.

Fig. 18 ist

ein Grundriß der drei Retortenöfen, aus welchem die Verbindung der Retorten mit der

Hauptröhre H und die Verbindung dieser lezteren mit der

ersten Vorlage zu ersehen.

Fig. 19 ist

ein Aufriß des Röstofens B und der drei Vorlagen L, L, L. Ueber der Vorlage Nr. 3 befindet sich ein

Wasserbehälter M, aus welchem das Wasser durch einen

Sperrhahn in ein kleines Beken N fließt. In diesem Beken

sind auf gleicher Höhe fünf Oeffnungen angebracht, durch welche das Wasser in fünf

kleine Röhren O, O, O, O, O gelangt, um dann in diesen

bei den Oeffnungen, welche in gleichen Entfernungen von einander in der Deke der

Vorlage Nr. 3 angebracht sind, in diese leztere einzufließen. Das durch die Vorlage

Nr. 3 sikernde Wasser gelangt als schwache Säure auf deren Boden herab, tritt als

solche durch einen Hahn in das über der Vorlage Nr. 2 angebrachte Beken N, und gelangt aus diesem auf die bei der Vorlage Nr. 3

angegebene Weise vertheilt in die Vorlage Nr. 2, deren Boden sie als stärkere Säure

erreicht. Auf dieselbe Art gelangt sie endlich auch noch in die Vorlage Nr. 1, aus

der sie zum Gebrauche abgezogen wird. Alle drei Vorlagen sollen, um die

Berührungspunkte zwischen dem Gase und den nassen Oberflächen zu vermehren, mit

Glasscherben oder kleinen Kieseln gefüllt werden, wobei die größeren Kiesel zu

unterst und die kleineren zu oberst zu liegen kommen sollen.

In Fig. 19

sieht man die drei Vorlagen auf solche Art über einander angebracht, das das Wasser

aus dem einen in den anderen fließen kann. An dem horizontalen Durchschnitte Fig. 20 ist

P der Rauchfang und die Röhre, welche die Oefen und

die Vorlagen mit dem Hauptrauchfange verbindet, so daß beständig ein Zug in ihnen

erhalten wird. Will man Salzsäure von verschiedener Stärke gewinnen, so kann man an

der Vorlage Nr. 2 auch noch einen zweiten Hahn anbringen, und bei diesem so viele Säure abfließen

lassen, als man nicht in die Vorlage Nr. 1 laufen lassen will. Man kann diesem

Verfahren gemäß in der Vorlage Nr. 1 Salzsäure von jeder beliebigen Stärke gewinnen.

Die aus der Vorlage Nr. 2 abgelassene schwache Säure kann entweder anstatt Wasser in

die obere Vorlage gebracht, oder zu irgend einem Zweke, zu dem sie sich eignet,

verwendet werden. Den zum Ablassen der schwachen Säure dienen den Hahn sieht man in

Fig. 19

und 20 bei

R an der Vorlage Nr. 2. Die Hähne, Röhren und Beken

sollen von sogenanntem Steingute seyn. Die Hähne sind in gleicher Höhe mit dem Boden

der Vorlagen einzusezen, damit man auch die lezten Reste der Säure aus ihnen

ablassen kann. Die Vorlagen sind aus Fließstein von Halifax zusammenzusezen, und an

den Fugen mit irgend einem den Säuren widerstehenden Kitte zu verstreichen.

Fig. 21 ist

ein Grundriß meines neuen, zur Fabrication von Chlor und Chlorverbindungen

bestimmten Apparates. A, A, A, A sind vier

Destillirblasen, welche unten aus Thon, oben dagegen aus Blei bestehen. Sie sind auf

solche Weise mit gußeisernen Gehäusen umgeben, daß am Boden sowohl als an den

Seitenwänden ein Zwischenraum von 3 Zoll bleibt. Ihre Erhizung geschieht durch

Circulirung von heißem Wasser, von Salzauflösungen, oder auch durch Dampf, welcher

von dem Kessel G herströmt; erstere Methode scheint mir

jedoch den Vorzug zu verdienen. B, B, B, B sind Röhren,

welche von den Destillirblasen aus an die Hauptröhre G,

G führen. An dem Ende der lezteren befindet sich eine kürzere Röhre D, welche man mittelst sogenannter Wasserlutirungen

abwechselnd in die beiden Vorlagen E, E leiten kann. An

der Seite einer jeden dieser Vorlagen E ist bei F eine kleine Oeffnung von ungefähr 10 Zoll im Gevierte,

bei der man das erzeugte Fabricat herausschaffen kann, und welche luftdicht

verkittet werden muß, angebracht. Die hier angedeuteten Vorlagen sind für die

Fabrication von Chlorkalk oder sogenanntem Bleichpulver eingerichtet; man kann sie

jedoch auch zur Bereitung von flüssigem Chlor, flüssigem Chlorkalk, chlorsaurem Kali

oder Natron, oder auch allen anderen dermalen gebräuchlichen Chlorverbindungen

anordnen, in welchem Falle die Wasserlutirungen so tief seyn müssen, daß der Druk in

den Vorlagen überwunden wird.

Fig. 22 zeigt

denselben Apparat zum Theil im Durchschnitte, zum Theil im Aufrisse. A ist der aus Thon bestehende untere Theil der

Destillirblase, welcher die Form eines umgekehrten Kegels hat, 2 Zoll in der Dike

mißt, und 6 Zoll von dem oberen Rande angefangen kegelförmig gebildet ist. Auf

diesen 6zölligen Kegeltheil ist mit fettem Thone der bleierne Dekel gekittet, der

außerdem auch noch durch

einen eisernen Reifen festgehalten wird. Der untere Theil des Bleies reicht bis

unter den Reifen herab, und ist so aufgebogen, daß er einen Kranz bildet, welcher

den für das beiße Wasser bestimmten Raum schließt, und welcher an dem Randkranze des

eisernen Gehäuses, über den er hinausreicht, mit Schrauben befestigt und luftdicht

verkittet wird. Um die Destillirblase entleeren zu können, läuft von deren Boden

eine Röhre aus, welche bei 5 Zoll Länge, 3 Zoll im Lichten und 2 Zoll Dike hat.

Diese Röhre sezt durch eine andere, an dem äußeren Gehäuse befindliche Röhre von 2

Zoll Länge und 8 Zoll im Lichten. Der Raum zwischen den beiden Röhren muß durch Blei

oder Kitt gegen Auslassen geschüzt seyn. Die Röhre selbst wird, wenn die Blase

arbeitet, mit einem Pfropfe verschlossen. Die Röhren B, B,

B, die das Wasser in das Gehäuse leiten, sezen bei C durch den Randkranz des bleiernen Dekels. Die Röhre D führt das kühl gewordene Wasser in die Hauptröhre

zurük, in der es in den Kessel zurükkehrt. Der Agitator F, der zum Umrühren der in der Blase befindlichen Ingredienzien bestimmt

ist, ist auf solche Weise mittelst Halsringen und Schraubenmuttern an zwei Balken

befestigt, daß er den Boden der Blase nicht berühren kann. Die von der Blase A ausgehende Hauptröhre, in welche auch die von den

Blasen 2, 3 und 4 herführenden Seitenröhren einmünden, stehen durch die bewegliche

Röhre L mit der Vorlage K in

Verbindung. Die Boden der Vorlagen bestehen aus Gußeisen und haben eine Leiste von

ungefähr 2 Zoll Dike; die Seiten und der Dekel dagegen bestehen aus Schmiedeisen.

Sie haben eine kreisrunde Form, und dabei in der Mitte 2, an den Wänden aber nur 1

Fuß Tiefe. Der zum Umrühren des Kalkes dienende Agitator M dreht sich an seinem unteren Ende auf einem Zapfen, an dem oberen

dagegen in einem Halsringe. Die Blasen sowohl als die Vorlagen haben Dekel mit

Wasserlutirungen, durch welche sie gefüllt werden. Die hier angegebene Art von Blase

eignet sich hauptsächlich für die Anwendung von Salzsäure oder einem Gemische aus

Salz- und Schwefelsäure. Ich bin keineswegs gesonnen, auf die Anwendung

eiserner Retorten Ansprüche zu gründen; wohl aber erkläre ich als meine Erfindung

eiserne, mit einander verbundene Retorten, wenn dieselben auf die angegebene Weise

arbeiten; ferner eiserne Retorten, welche fortwährend durch eine Thür, die bei dem

Gange des Processes ganz oder zum Theil offen bleibt, gehandhabt werden; und an

denen durch den Zug des Schornsteines zugleich mit der Salzsäure auch ein Theil

atmosphärische Luft in die Vorlagen eingeleitet wird. Die Füllung der Vorlagen mit

Glasscherben oder Kieseln gehört nicht zu meiner Erfindung, wohl aber jene Anordnung

der Vorlagen, gemäß welcher die Säure von einer Vorlage in die andere übergehen, oder

auch nach Belieben abgesperrt werden kann, im Falle man eine starke Säure zu

gewinnen beabsichtigt. Die irdenen Destillirblasen nehme ich nur dann in Anspruch,

wenn sie mit bleiernen Dekeln versehen, mit einem eisernen Gehäuse umgeben sind, und

durch Circulation von heißem Wasser, heißen Salzauslösungen oder Dampf geheizt

werden. Endlich erkläre ich noch als meine Erfindung das Auswechseln der

Kalkvorlagen, wodurch Kalk, der bereits zum Theil mit Chlor gesättigt ist, dem

stärksten Gase ausgesezt werden kann, während der Ueberrest des Gases auf frischen

Kalk wirkt.

Tafeln