| Titel: | Bemerkungen über die Wasserstandsgläser an Dampfkesseln, von Professor Schubert in Dresden. |

| Autor: | Prof. Johann Andreas Schubert [GND] |

| Fundstelle: | Band 75, Jahrgang 1840, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Bemerkungen uͤber die

Wasserstandsglaͤser an Dampfkesseln, von Professor Schubert in Dresden.

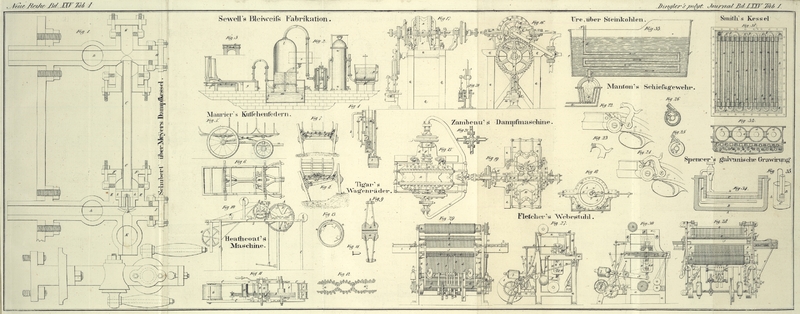

Mit einer Abbildung auf Tab. I.

Schubert, uͤber die Wasserstandsglaͤser an

Dampfkesseln.

Der im polytechnischen Journale Bd. LXXII. Heft 2 enthaltene, dem Bulletin de la Société industrielle de

Mulhausen, No. 57 entnommene Aufsaz des Hrn. J. J. Meyer in Mülhausen über die Wasserstandsröhren an Dampfkesseln, veranlaßt

mich, meine Erfahrungen über dieses Instrument der Oeffentlichkeit zu übergeben, und

über den Apparat des Hrn. Meyer einige Bemerkungen

beizufügen.

Die Wasservisire, welche ich für Dampfkessel bis zu 6 Atmosphären Dampfspannung

ausführen ließ, hatten der Hauptsache nach die in Fig. 1 im Durchschnitte

dargestellte Form und Einrichtung, und ich habe nie mit der Unannehmlichkeit des

Brechens der Gläser selbst dann nicht zu kämpfen gehabt, wenn jene, wie an

Locomotiven, einem heftigen Luftzuge im Winter, und Schnee und Regen ausgesezt

waren; das Brechen der Gläser erfolgte nur bei dem Einsezen derselben in das Gehäuse

aus mangelnder Geschiklichkeit oder Nachlässigkeit, oder durch einen von Außen auf

das Glasrohr oder auf eines der Gehäuse ausgeübten Stoß. Die Glasröhren selbst, die

ich zu meinen Wasservisiren verwandte, sind aus böhmischem Glase gefertigt und

durchaus nicht sorgfältig bei dem Kühlen behandelt. Um dieß zu ersezen, lege ich im

Winter die Glasröhren auf einen eisernen Stubenofen, oder auf eine sehr heiß

werdende Stelle der Umfassung eines Dampfkessels, und lasse sie so möglichst lange

warm und wieder kalt werden. Die Auswahl der Glasröhren habe ich immer selbst

besorgt und dabei hauptsächlich auf die Reinheit des Glases und darauf gesehen, daß

das Rohr in keiner Stelle gerizt war. Das Abschneiden der Glasröhren in Längen, wie

ich dieselben eben bedarf, vollziehe ich rasch und gut mit einer scharfen

dreikantigen englischen Feile, die ich immer mit Terpenthinöhl naß erhalte.

Das Gehäuse des Wasservisirs anlangend, habe ich die zugehörende

Durchschnittzeichnung mit Folgendem zu erläutern:

Es sind A, B und E Hähne mit

hölzernen Griffen, um jene, auch wenn das Instrument heiß ist, nach Bedarf bequem

öffnen oder schließen zu können. Die zwei erstgenannten Hähne dienen dazu, die

Verbindung des Wasser- und Dampfraumes vom Kessel mit dem Glasrohre C, C herstellen oder unterbrechen zu können; der dritte Hahn E aber, wie weiter unten angeführt werben soll, zum

Ausblasen oder Reinigen des ganzen Apparates.

Die mit Platten und Schrauben geschlossenen Oeffnungen G, H,

I dienen zur Reinigung des Instrumentes im kalten Zustande, G aber überdieß um das Glasrohr C, C in das Gehäuse einschieben zu können. Die Dichtung der erwähnten

Oeffnungen habe ich durch unter die Platten gelegte, aus gewalztem Blei von 1/8 Zoll

Stärke, geschnittne Scheiben bewirkt.

Die Stopfbüchsen zur Linderung der Enden des Glasrohres C,

C sind denen ganz gleich, mit welchen die Kolbenstangen an Dampfmaschinen

gedichtet werden. Der Stopfbüchsendekel F, F schließt

genau mit den Wandungen der Büchse K, K; die Oeffnung im

Dekel aber ist weiter als das Glasrohr, damit dasselbe bei der Erhöhung der

Temperatur nicht gedrükt werden kann.

Die Oeffnung D ist mit einem weiter unten erwähnten

Ventile ausgestattet; ferner liegt auf demselben, damit dessen Spiel nicht behindert

wird, ein Messingring L, L, und auf diesem eine Platte

von Messing mit einem Loche in der Mitte, kleiner als das Glasrohr, welche dem

leztern als Basis dient. Zur Verdichtung der Stopfbüchsen habe ich mich aus Werg

gefertigter, nur wenig gedrehter und durch Talg gezogener Bänder in der Dike von

1/8–1/4 bedient. Die erste Lage dieser Dichtung, besonders in der obern

Stopfbüchse, muß, damit sich das Werg nicht neben dem Glasrohr vorbei in den Canal

B, H drängen kann, etwas scharf gedreht und stark

seyn; übrigens wird die Dichtung nur lose um die Enden des Glasrohres gewunden, und

bevor man die Stopfbüchsen anzieht, jene mit einem Stükchen Holz möglichst

festgestampft. Das Nachziehen der Stopfbüchsendekel darf nur allmählich geschehen,

wenn bei der erfolgenden Erwärmung des Instrumentes ein Theil des in der Dichtung

enthaltenen Talges ausquillt. Uebrigens wird, wie sich's von selbst versteht, jeder

Stopfbüchsendekel nur bis zur hergestellten Dichtung festgezogen und, wenn nach

einiger Zeit die Dichtung nicht mehr genügen sollte, etwas Werg beigelegt.

Bei dem Einsezen des Glasrohres habe ich immer sorgfältig darauf geachtet, daß es

sehr willig durch die Metallfassung hindurch geht, nirgends von derselben gedrükt,

und so in seiner Ausdehnung nicht gehindert wird; aus demselben Grunde habe ich

sogar die Dichtung niemals scharf um die Enden des Glasrohres C, C gewikelt.

Theils um das allmähliche Verstopfen der Canäle des Wasservisirs und die Beschmuzung

des Glasrohres zu verhüten, theils aber auch, um sich davon zu überzeugen, daß das

Instrument in Ordnung ist,

lasse ich dasselbe, während der Kessel Dämpft entwikelt, täglich mehrmals ausblasen,

d.h. man schließt die Hähne A und B und öffnet E und schließt hienach den Hahn

A auf, so daß das Wasser, der Dampfspannung

entsprechend, bei E ausströmt; hierauf wird A geschlossen und B

geöffnet, und es bläst der Dampf durch das Glasrohr und durch E. Ist einer der Canäle verstopft, so wird dieß durch die nicht erfolgende

Ausströmung von Wasser oder Dampf mit Zuverlässigkeit angezeigt, was, wenn das

Wasservisir oft ausgeblasen wird, nur durch im Kessel befindliche feste Körper

entstehen kann.

Das Ausblasen selbst muß etwas rasch und das gemeinschaftliche Wiederöffnen der Hähne

A und B, nachdem E geschlossen ist, allmählich erfolgen und mit dem Hahne

B der Anfang gemacht werden, damit im ersten Falle

das Glas C, C so wenig als möglich erkalte, im leztern

aber die Wiedererwärmung nicht zu rasch von Statten gehe.

Daß mir die Glasröhren der Wasservisire weder durch den Dampfdruk noch durch kalte

Luftströmungen brachen, kann mit von der Beschaffenheit und der angegebenen

Behandlung derselben abhängen, am erheblichsten aber dürfte der Umstand auf die

Dauer des Glasrohres einwirken, daß ich sorgfältig jede der Ausdehnung oder

Zusammenziehung derselbigen hinderliche Berührung mit der Metallfassung vermied.

Eben weil ich nie Ursache hatte, mich über das Brechen der Glasröhren zu beklagen,

habe ich auch nie ein dringendes Bedürfniß gefühlt, die Verbindung des Wasserraumes

vom Kessel mit dem Glasrohre durch ein Ventil zu unterbrechen, damit, wenn ein Rohr

bricht und der Hahn A nicht sogleich geschlossen werden

kann, die Ausströmung des heißen Wassers wo möglich ganz vermieden werde; indeß ich

bin von der Nüzlichkeit eines derartigen Ventils, das, wie Hr. J. J. Meyer berichtet, von Hrn. Goyan zuerst angegeben wurde, vollkommen überzeugt und habe es deßhalb für

die Folge adoptirt, aber in der Form wie es der Durchschnitt anzeigt. Eben dieses

Ventil ist ein für sich bestehendes Ganzes, wird in das Gehäuse eingeschoben,

darüber ein Messingring L, L und erst hierauf die Platte

gelegt, auf welche die Glasröhre aufgesezt wird. Dieses Ventil D beeinträchtigt weder den Gang des Instrumentes, noch

ist es hinderlich bei dem Ausblasen.

Eine ähnliche Unterbrechung des Dampfraumes mit dem Glasrohre, für den Fall daß

lezteres bricht, ist nicht bequem zu bewirken, ohne das Geschäft des Ausblasens mit

Leichtigkeit vollziehen zu können; es ist aber hier auch weit weniger nothwendig, da

der Dampfstrom weniger nachtheilig und für die Schließung des Hahnes B weniger hinderlich seyn kann, als ein gleiches Quantum Wasser von

derselben Temperatur.

Es ist rathsam, das Wasservisir so zu fixiren, daß das Mittel des Glasrohres mit dem

Spiegel des Mittlern Wasserstandes im Kessel zusammenfällt, überdieß das Rohr,

welches den Canal I, A mit dem Wasserraume verbindet,

nicht horizontal, sondern wo möglich niederwärts oder nach dem Kessel hinfallend,

das vom Raume H, B ausgehende zweite Rohr dagegen

aufsteigend zu leiten oder mit der höchsten Stelle des Dampfraumes zu

vereinigen.

Ich habe immer, wenn es die Besteller von Dampfkesseln nicht ausdrüklich ablehnten,

jeden Dampfkessel mit einem Wasservisir und überdieß mit zwei Probirhähnen

ausgestattet, und die leztern mit horizontal gelegenen Verbindungsröhren so anordnen

lassen, daß der eine über dem tiefsten, der andere aber unter dem höchsten

zulässigen Wasserstande sich befand. Gibt der obere Hahn Dampf, der untere aber

Wasser, so ist der Wasserstand des Kessels gut; das Wasser steht aber zu hoch, wenn

beide Hähne Wasser geben, und zu tief, wenn aus beiden Dampf kommt.

Für noch zwekmäßiger halte ich es, Dampfkessel mit drei Probirhähnen auszustatten,

von denen der erste in der Ebene des höchsten, der dritte in der des tiefsten

zulässigen, der zweite aber in der des mittlern Wasserstandes liegt. Solchergestalt

kann man sich die erforderliche Kenntniß vom Wasserstande im Kessel verschaffen, und

ich halte bei drei Probirhähnen, welche in der genannten Weise angeordnet sind, ein

Wasservisir entbehrlich, wenn es nicht zugleich dazu dienen soll, die Farbe des

Wassers im Kessel anzugeben.

Ich gehe nun zu dem über, was Hr. J. J. Meyer über die

Wasservisire bemerkt: Hr. Meyer glaubt, daß

Maschinenbauer und Fabrikanten deßhalb den Schwimmer lieber haben, als das

Wasservisir, weil lezteres bei der bisherigen Einrichtung öfter dienstuntauglich

wurde, als ersterer. Theilweise mag das wahr seyn, in den meisten Fällen aber zieht

der Maschinenbauer den Schwimmer nur wegen seiner größern Billigkeit dem

Wasservisire vor, wenn ihm lezteres nicht besonders bezahlt wird. Uebrigens ist das

Wasservisir noch lange nicht so bekannt, als es zu wünschen wäre.

Als Ursache des Brechens der Wasservisire gibt Hr. Meyer

die Ausdehnung, die plözliche und ungleichförmige Zusammenziehung, bewirkt durch

einen kalten Luftstrom, und endlich den innern Druk an. Wird die Ausdehnung des

Glasrohres durch die Fassung nicht gehindert, so wird diese bei mittelmäßig

gutgekühltem Glase keinen Bruch herbeiführen können. Ein kalter auf das Glas

kommender Luftstrom kann nur dann dasselbe brechen, wenn es sehr mangelhaft gekühlt

oder durch die

Metallfassung an seiner Zusammenziehung gehindert wird, oder seine Oberfläche, die

innere oder die äußere, bereits gerizt ist. Damit das Glas durch einen raschen

Temperaturwechsel nicht gebrochen werde, darf man es nur nicht viel stärker in der

Wandung nehmen, als der Dampfdruk erheischt. Daß das Glasrohr eines Wasservisirs

durch den Dampfdruk gesprengt werden könne, muß ich zugeben.

Die von Hrn. Meyer vorgeschlagene und ausgeführte

Umwandlung des Wasserstandsglases mit einem größern Glasrohre kann die Brauchbarkeit

des Wasservisirs durchaus nicht beeinträchtigen, ist aber, sowie dessen Einbringung

in ein mit einem Glase versehenes Kästchen, nach den Erfahrungen, die ich zu machen

Gelegenheit hatte, unnöthig.

Hr. Meyer scheint seine Wasservisire in der Regel nicht

mit Dampf und Wasser, während der Kessel in regelmäßiger Thätigkeit ist, ausblasen

zu lassen, was nach meinen Wahrnehmungen nicht bloß die Ueberzeugung von der guten

Beschaffenheit des Instrumentes verschafft, sondern zugleich auch das beste Mittel

ist, dasselbe zu reinigen und rein zu erhalten, das Wasser sey von welcher

Beschaffenheit es wolle.

Den der Abhandlung des Hrn. Meyer beigegebenen Zeichnungen

zufolge muß, um ein neues Glasrohr einzuziehen, der obere oder untere Theil der

Fassung von der gußeisernen Befestigungsplatte abgeschraubt werden. Ich für meinen

Theil halte dieß für eine Unvollkommenheit, durch welche der Bruch des Glasrohres

mit veranlaßt werden kann; stets habe ich erst die Gehäuse und Fassungen A, J und B, H mit den

Stopfbüchsen vertical übereinander, statt des Glasrohres ein gedrehtes Stäbchen Holz

eingestekt, völlig befestigen und sodann das Glasrohr durch die Oeffnung G einführen lassen. Streift das Glasrohr nirgends an,

hat vielmehr nach allen Seiten hin Luft, so kann dasselbe, weil durch das Anziehen

der Stopfbüchsen gar nichts an der Lage des Glasrohres oder dem Gehäuse geändert

wird, auch keine Spannung oder Biegung erleiden, welche, wie gering sie auch

scheinen dürfte, doch den Bruch des Glasrohres bei eintretendem Temperaturwechsel

herbeiführen würde.

Eben dieser Zeichnung zufolge sind die Glasröhren an dem Wasserstandsmesser des Hrn.

Meyer in ziemlicher Länge (wie z.B. das untere Ende

der Glasröhre in Fig. 7 Tab. III. Bd. LXXII. des polytechnischen Journals) in Oeffnungen

des Gehäuses eingelassen, welche von der Glasröhre völlig oder nahe ganz erfüllt

werden. Ich finde dieß ganz unzwekmäßig, weil hiedurch, besonders wenn das Glasrohr

nicht vollkommen gerade ist und die Dichtung nicht vollkommen gleichförmig

eingetragen ist, mit dem Anziehen der Stopfbüchse meist eine Spannung in das Rohr

gebracht werden muß,

wodurch dasselbe unmöglich einen großen Temperaturwechsel, ohne zu brechen,

aushalten kann. Auch die kleinen Trichter, welche Hr. Meyer über das mit dem Dampfraume in nächster Verbindung stehende

Glasrohrende bringt, werde ich nicht anwenden, selbst auf die Gefahr hin, deßhalb

jährlich ein oder zwei Gläser einziehen zu müssen; denn dieser Trichter

beeinträchtigt den Gang des Wasservisirs und macht das Ausblasen des Glasrohres, von

dessen großer Nüzlichkeit ich mich sehr oft überzeugt habe, unmöglich.

Jeden Dampfkessel mit zwei Wasservisiren zu versehen, wie Hr. Meyer vorschlägt, halte ich für überflüssig; ich werde, was ich bisher

auch befolgte, einem Kessel nur ein Wasservisir und außerdem noch zwei Probirhähne

geben, die für die kurze Zeit, auf welche das Wasserstandsrohr unbrauchbar seyn

könnte, vollauf genügen.

Uebrigens finde ich es sehr zwekmäßig, die Gehäuse des Wasservisirs an eine

gußeiserne Platte zu befestigen, und ich habe dieß in der von mir gegebenen

Zeichnung mit benuzt.

Das polytechn. Journal enthält im 3ten Hefte des Bd. LXXI die Beschreibung und

Abbildung eines Wasserstandsmessers für Hochdrukdampfkessel von der Erfindung eines

Hrn. A. L. Jones, der einige Aehnlichkeit mit einem

Wasservisir hat. Ich hatte ebenfalls, ohne von dem Jones'schen Kenntniß zu haben, die Absicht, einen derartigen, anstatt des

Wasservisirs, anzuwenden, habe aber nach einiger Ueberlegung Anstand genommen, und

drei Probirhähne, deren Verbindungsröhren mit dem Kessel eine völlig waagerechte

Lage haben, damit sie auch im kalten Zustande den Wasserstand des Kessels anzeigen

können, vorgezogen.

Soll der Wasserstandsmesser des Hrn. Jones praktischen

Nuzen gewähren, so muß das Gefäß a, b mit den drei

Probirhähnen nicht einen Durchmesser von 2 1/2 Zoll, wie in der Beschreibung gesagt

ist, sondern mindestens einen Durchmesser von 6 Zoll haben; denn es müssen die

Probirhähne an Hochdrukdampfkesseln eine Zeit von ungefähr 5 Secunden geöffnet seyn,

um sich theils durch das Gesicht, theils durch das Gefühl überzeugen zu können, ob

Dampf oder Wasser ausströmt.Der Hr. Mechanikus Burger in Dresden fertigt

Wasserstandsvisire in der von mir beschriebenen Art das Stük, je nach der

Größe, für 15–20 Rthlr. A. d. V.

Tafeln