| Titel: | Verbesserungen an den rotirenden Dampfmaschinen, worauf sich Joseph Zambeau, Chemiker in London, am 19. Decbr. 1838 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 75, Jahrgang 1840, Nr. II., S. 7 |

| Download: | XML |

II.

Verbesserungen an den rotirenden Dampfmaschinen,

worauf sich Joseph

Zambeau, Chemiker in London, am 19. Decbr. 1838 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Oktbr.

1839, S. 206.

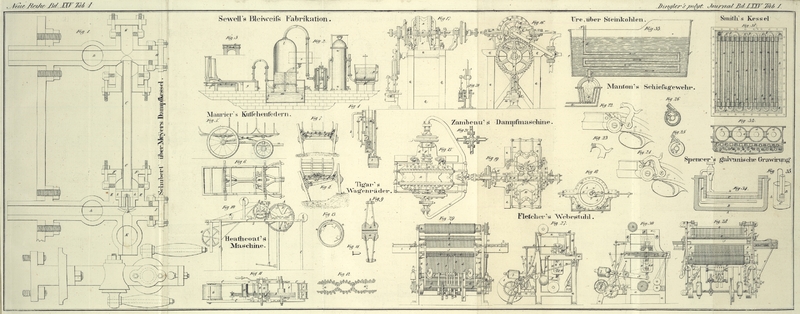

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Zambeau's rotirende Dampfmaschine.

Fig. 15 ist

ein Grundriß einer nach meinem Systeme gebauten Maschine.

Fig. 16 ein

Aufriß, welcher dem Excentricum K gegenüber genommen

ist.

Fig. 17 ein

seitlicher Aufriß. An allen diesen Figuren fehlt nichts als das Treibrad, welches

zwischen den Platten J, J zu befestigen seyn würde. Der

Hahn und die Röhren, welche zur Vertheilung des Dampfes bestimmt sind, sind nur in

Fig. 17

ausgelassen.

Fig. 18 ist

ein senkrechter Durchschnitt der Maschine, in welchem dieselbe als an dem Gefüge a, a

Fig. 15

geöffnet gedacht ist.

Fig. 19 ist

ein horizontaler Durchschnitt, in welchem die Maschine durch Wegnahme des oberen

Theiles des Körpers geöffnet ist.

Fig. 20 ist

ein senkrechter Durchschnitt der Speisungspumpe.

Fig. 21 ist

ein Durchschnitt des Vierweghahnes, welcher die Maschine je nach der seinen Canälen

gegebenen Richtung nach der einen oder anderen Richtung treibt. Wie man später sehen

wird, kann die Maschine nach Belieben nach jeder Richtung in Bewegung gesezt werden,

weßhalb sie sich denn auch ganz besonders für Locomotiven und Dampfboote, und zum

Betriebe von Bergwerken eignet.

Die hier abgebildete Maschine ruht auf dem hölzernen Gebälke Q, Q, auf dem das in einem Stüke gegossene eiserne Gestell E, E befestigt ist. Dieses Gestell trägt den Körper der

Maschine, welcher fest auf die beiden Tragpfeiler E', E'

gebolzt ist; es trägt aber ferner mittelst des Armes E''

auch die an einem der Maschinenenden laufende Welle. Zu dem gußeisernen Gestelle und

einen Theil desselben bildend, gehören auch die vier Büchsen oder Anwellen P, P, P, P, deren Zwek später angegeben werden soll.

Der Körper der Maschine, d.h. jener Theil, der den ringförmigen concaven Raum, in

welchem der Kolben spielt, bildet, und der den an den gewöhnlichen Dampfmaschinen

gebräuchlichen Cylinder ersezt, besteht aus den sechs, aus Eisen oder Bronze

gegossenen Stüken A, A, A, A, B, B, und aus den sechs

Stegen oder Verbindungsstüken c, c, c und c', c', c'. Die Vier Stüke A, A,

A, A, welche einander gleich und auch nach einem und demselben Modelle

gegossen sind, bilden die

beiden Enden der ringförmigen Kammer, und werden von mir das äußere Gehäuse genannt.

Die beiden Stüke B, B dagegen, die gleichfalls nach

einem Modelle gegossen sind, bilden den mittleren Theil der Kammer, und werden von

mir das innere Gehäuse genannt. Alle diese Stüke sind durch starke Bolzen zu einer

einzigen ringförmigen Kammer verbunden. Der Durchschnitt dieser Kammer, die der

Kolben ganz und vollkommen ausfüllen muß, zeigt hier die Form eines Herzens; er kann

aber eben so gut auch rund seyn oder die Form eines Vierekes, Dreiekes etc. haben.

Ich habe der Herzform nur deßhalb den Vorzug gegeben, weil bei dieser der Kolben mit

großer Geschwindigkeit umlaufen kann, und weil bei ihr, wie später gezeigt werben

soll, mit einer kleineren Maschine eine größere Kraft erzielt werden kann. Die

Hauptwelle F, F, die durch die unmittelbare Wirkung des

Dampfes umgetrieben wird, ihre Nabe g und die

Grundplatte h des Kolbens sind sämmtlich aus einem

einzigen Stüke Schmiedeisen gearbeitet. Die Welle ist von dem in der Nähe des

Excentricums k, k befindlichen Ende her bis zur Nabe g ausgebohrt. An dieser nimmt der Canal dann eine

krummlinige Richtung, um sich in einer geringen Entfernung vor dem Kolben bei u' in die cylindrische Oberfläche der Nabe zu öffnen.

Von dem entgegengesezten Ende her ist bis zu der Nabe g

ein zweiter Canal in die Welle gebohrt. Dieser Canal, der mit dem ersten in keiner

Verbindung steht, biegt sich wie dieser, und öffnet sich gleichfalls in die

cylindrische Oberfläche der Nabe, jedoch hinter dem Kolben bei v' wie in Fig. 19 zu sehen.

Der eigentliche Kolben, den man in Fig. 18 von der Seite, in

Fig. 19

dagegen von Oben sieht, besteht aus einer Platte h, aus

zwei Reihen von Kreissegmenten und Keilen, welche, wie an den gewöhnlichen

metallenen Kolben, durch Federn nach Auswärts getrieben werden, und aus einer an die

Platte h geschraubten Gegenplatte e. Zwischen beiden Platten ist ein zur Aufnahme der Metallliederung

hinreichender Raum gelassen. Jedes der Segmente ist so dik, daß es sich nicht in die

Fuge einzwängen kann, welche für den Durchgang der beiden Dampfsperrer G, G' zwischen dem oberen und unteren Gehäuse

ausgeschnitten ist. H, H sind hohle Zapfen, zwischen

denen und der Nabe g Werg oder eine andere Liederung

eingedrükt wird, damit der mittlere Theil der Maschine luftdicht schließe und kein

Dampf entweichen kann. Um die Liederung so fest als nöthig anziehen zu können, sind

Schrauben angebracht, welche durch die Randkränze dieser Zapfen gehen, und sich

rings herum in die Nabe des äußeren Gehäuses einschrauben. Die Zapfen selbst sind

kegelförmig ausgebohrt, und in sie passen die Kegel I,

I', welche in ihnen umzulaufen haben. Die Kegel können sich längs der Welle bewegen, sind aber

gezwungen, sich mit ihr umzudrehen, indem der Ring i und

die Nabe K' des Excentricums K, welche beide an der besagten Welle angebracht sind, zwei Schrauben

führen, deren Enden in die Basis der Kegel oder in der Nähe ihrer Kanten eindringen.

Bei dieser Anordnung ist es möglich, den Spielraum der Theile, wenn er etwa durch

Abnuzung oder in Folge eines zu starken auf die Werkliederung ausgeübten Drukes zu

groß werden sollte, gehörig zu beschränken. Die Treibwelle F,

F wird durch die Kegel und auch durch den oben erwähnten Arm E' in der Mitte der Maschine erhalten. Der Arm erhält

nämlich die Welle in der Nähe des Treibrades in centraler Stellung, damit diese

Welle der Gewalt, welche das Nad bei der Uebertragung der Bewegung ausübt,

widerstehen könne. J, J sind zwei Scheiben, von denen

die eine an der Treibwelle F, F befestigt, die andere

dagegen unbeweglich ist, und zwischen denen das Treibrad fixirt wird. Die Größe

dieses Rades muß je nach der erforderlichen Geschwindigkeit eine verschiedene seyn.

An Maschinen von sehr geringer Kraft kann man eine Rolle statt desselben anwenden,

in welchem Falle dann die Kraft nicht durch eine Verzahnung, sondern durch eine

Treibschnur weiter fortgepflanzt wird. G, G' sind

Scheidungsplatten oder Dampfsperrer, denen beim Spiele der Maschine eine sehr

wichtige Rolle zukommt. Sie schließen nämlich die ringförmige Kammer dampfdicht, und

bilden also einen Stüzpunkt für den Dampf, welcher stets durch den Mittelpunkt der

Welle zwischen einer dieser Platten und dem Kolben eintritt, während die andere

Platte dem Kolben aus dem Wege geht und ihm freie Bahn läßt. Diese Scheidungsplatten

sind etwas breiter als die Kolben, damit sie mit ihrem äußeren Rande in einen in der

Kammer angebrachten Falz zu liegen kommen, und an der Seite, welche eben mit der

Nabe der Welle F, F in Berührung ist, dem Dampfe allen

Ausgang versperren. An den Scheidungsplatten befindet sich ein Metallblatt, welches

durch eine Feder beständig gegen die erwähnte Nabe angedrükt wird, damit, wie man

aus Fig. 19

sieht, während der Dampf seine Kraft auf den Kolben ausübt, alle Communication

zwischen der atmosphärischen Luft und dem von dem Kessel herbeiströmenden Dampfe

abgesperrt wird. An jeder der Scheidungsplatten sind zwei parallele Stangen, welche

über die Maschine hinaus ragen und durch Stopfbüchsen geführt sind, befestigt.

Zugleich sind diese Stangen aber auch an den Querbalken L festgemacht, welche leztere mittelst der Balanciers m, m und m', m' der Arme n, n und n', n' die an den

in den Anwellen P, P, P', P' umlaufenden Wellen N, N' fixirt sind, die gehörige Bewegung mitgetheilt

erhalten, und die Scheidungsplatten auf die angegebene Weise spielen machen. Das Excentricum

K, K besteht aus einem an der Treibwelle befestigten

Kreuze, und aus zwei an diesem festgemachten concentrischen Ellipsen von

eigenthümlicher Gestalt. Diese Ellipsen haben beinahe in der einen Hälfte, welche

concentrisch mit der Treibwelle angebracht ist, eine Kreisform; der übrige Theil

derselben ist hingegen oval und in solchem Maaße excentrisch, daß er den

Scheidungsplatten eine Bewegung mittheilt, in Folge deren der Kolben bei seinem

Umlaufen über jede derselben weggehen kann, ohne sie zu berühren. Die Ellipsen

schließen in dem Raume, der sie von einander trennt, die Rollen o, o ein, und zwingen sowohl diese Rollen, als auch die

Scheidungsplatten, sich bei den Umläufen der Welle und des Kolbens abwechselnd hin

und her zu bewegen. Die Gestalt des Excentricums bewirkt, daß die Scheidungsplatten

mehr als die halbe Zeit hindurch geschlossen bleiben; d.h. daß die eine erst dann

sich zu öffnen beginnt, wenn die andere vollkommen geschlossen ist, und sich dafür

schließt, wenn die andere sich zu öffnen beginnt. Der Dampf behält demnach bei

dieser Einrichtung stets einen Stüzpunkt, und der Impuls, welcher der Welle durch

den Druk des Dampfes auf den Kolben gegeben wird, bleibt in jedem Theile des

Umlaufes vollkommen ein und derselbe.

Die Oeffnungen u', v' an der Nabe g der Treibwelle F, F, bei denen der Dampf in

die Kammer ein- und wieder aus ihr austritt, haben die in Fig. 18 durch punktirte

Linien angedeutete Stellung; und zwar 1) damit zwischen die Einlaß- und die

Auslaßmündung stets eine der Scheidungsplatten auf solche Weise gebracht ist, daß

der eingelassene Dampf nicht entweichen kann, ohne seine dynamische Wirkung

vollbracht zu haben; 2) damit die Scheidungsplatten, wenn sie sich bewegen, auf der

einen Seite keinen stärkeren Dampfdruk erleiden, als auf der anderen. Da der Dampf,

wenn die Scheidungsplatten geschlossen sind, nur auf die eine ihrer Seiten einen

Druk ausübt, und da dieser Druk aufgehört hat, bevor sie sich zu öffnen beginnen, so

kommen sie mit der größten Leichtigkeit und ohne einen größeren Widerstand, als den

durch ihr Gewicht bedingten zu veranlassen, in Bewegung. Diese absolute Freiheit der

Bewegung, welche die Scheidungsplatten selbst dann haben, wenn der die Maschine

treibende Dampf seine höchste Kraftäußerung erlangt hat, ist in doppelter Hinsicht

von Wichtigkeit. 1) weil dadurch die Möglichkeit gegeben ist, allen jenen

Mechanismen, durch welche die Scheidungsplatten abwechselnd in Bewegung und wieder

in Ruhestand gesezt werden, eine große Leichtigkeit zu geben, und weil in Folge

dieser Leichtigkeit der Maschinerie die Maschine in rascheren Betrieb gesezt werden kann, so daß eine

kleinere Maschine zur Erzielung einer bestimmten Kraft ausreicht. 2) da die

genannten Theile die einzigen sind, welche einer Wechselbewegung theilhaftig gemacht

werden, da sie ein unbedeutendes Gewicht haben und nur eine sehr geringe Reibung

erleiden, so befinden sie sich unter Umständen, bei denen selbst dann noch auf eine

große Dauerhaftigkeit und ein regelmäßiges Spiel der Maschine gerechnet werden kann,

wenn dieselbe auf einer für holperige Landstraßen bestimmten Locomotive Dienste zu

leisten hätte.

U, V sind die Röhren, welche den Dampf ein- und

austreten lassen; sie sind in die beiden Enden der Treibwelle eingesezt und an einem

Vierweghahne angebracht, so daß, je nachdem man diesen Hahn um den vierten Theil

eines Umganges dreht, die Einlaßöffnung in eine Auslaßöffnung umgewandelt wird und

umgekehrt. Die Stopfbüchsen f, f, von denen die eine mit

Schrauben an der Scheibe J, die andere dagegen an dem

Excentricum K festgemacht ist, gestattet, daß die Welle

an dem Ende der fixirten Leitungsröhren U und V umlaufen kann, ohne dabei Dampf entweichen zu lassen.

Die Leitungsröhren sind einem Druke ausgesezt, der sie aus der Welle, in die sie

eingesezt sind, hinauszutreiben strebt; damit dieß jedoch nicht Statt finden könne

und um sie an Ort und Stelle zu erhalten, sind die Stüke r,

r' vorhanden, von denen jedes aus einem Ringe und zwei Stäben, in deren

Enden ein Schraubengang geschnitten ist, besteht. Diese Stäbe gehen nämlich durch

Löcher, welche in die Randkränze der Leitungsröhren gebohrt sind, und sind daselbst

mit Bolzen befestigt. Die Ringe haben eine Schulter, die im Inneren der Stopfbüchsen

f, f festgemacht ist; und der Ring dieser lezteren

ist an der Außenseite der Ringe der Stüke r, r'

befestigt. Dieser Einrichtung gemäß ist ein Zurükdrängen der Röhren unmöglich; sie

müssen vielmehr, des Drukes des Dampfes ungeachtet, unverändert an Ort und Stelle

verbleiben.

Der Hahn R hat, wie der Durchschnitt Fig. 21 zeigt, vier Wege

s, t, u und v, und in

seinen Zapfen sind zwei krummlinige Canäle geschnitten. Er dient nicht nur, wie

gesagt, zur Umwandlung des Ein- und Austrittes des Dampfes, sondern auch

dazu, die Maschine beliebig nach der einen oder der anderen Richtung laufen zu

lassen. Wenn z.B. s der Canal ist, durch den der Dampf

von dem Dampfgenerator herbei gelangt, so wird der Dampf je nach der Stellung des

Zapfens des Hahnes entweder durch den Canal u oder durch

den Canal v strömen, und entweder durch die Röhre U oder durch die Röhre V in

die Maschine eintreten. Strömt er durch die Rohre U

herbei, so wird er durch die in der Nabe befindliche Oeffnung u' in die Maschine eintreten, und gegen die nunmehr geschlossene

Scheidungsplatte

G sowohl als gegen den Kolben dritten, wodurch lezterer

veranlaßt wird, sich in der Richtung zu bewegen, die man in Fig. 18 durch einen Pfeil

angedeutet sieht.Dieser Pfeil ist in der Originalabbildung ausgelassen. A. d. R. In dem Maaße als sich der Kolben vorwärts bewegt, schließt sich die Platte

G' allmählich, bis sie endlich, wenn die Oeffnung

u' ihr gegenüber angelangt ist, das Ende ihrer

Laufbahn erreicht hat und damit vollkommen geschlossen ist. Da der Dampf bann mit

beiden Seiten der genannten Platte in Berührung steht, so erleidet sie von Vorne und

Hinten einen gleichen Druk. Bis dahin und bis die Oeffnung u' an der eben geschlossenen Platte G

vorübergegangen, stemmt sich der Dampf beständig gegen die andere Platte, welche

geschlossen bleibt; sowie aber diese Oeffnung, die mit der Welle zugleich umläuft,

über die Platte G hinaus gelangt ist, beginnt nun diese

dem Dampfe als Stüzpunkt zu dienen. Bald nachdem die Oeffnung v' der Platte G' gegenüber zu stehen kommt,

entweicht der Dampf, der seine Wirkung vollbracht hat, und der dann den von dem

Kolben freigelassenen Theil der Kammer einnimmt, durch die Oeffnung v', womit der Druk an beiden Seiten dieser Platte ins

Gleichgewicht kommt, und diese zurükzuweichen beginnt, um dem Durchgange des Kolbens

Plaz zu machen. Das, was in Bezug auf die Platte G

gesagt worden, erneuert sich sodann in Bezug auf die Platte G', und auf solche Weise entsteht ein fortwährender Druk des Dampfes auf

den Kolben, der somit seine Umläufe fortsezt. Dieses Spiel währt so lange fort, als

der Dampf bei der Oeffnung u' in die Kammer ein und bei

der Oeffnung v wieder aus ihr austritt. Zu bemerken ist

jedoch, daß der Dampf, wenn er bei der Oeffnung v'

austritt, an den Krummzapfen R geleitet wird, und zwar

durch die Röhre V, die mit dem Canale t in Verbindung steht, und von der aus der Dampf

entweder in einen Verdichter gelangt, oder in die atmosphärische Luft entweicht,

oder in eine größere Maschine, in der er expansionsweise zu wirken hat, eintritt, je

nachdem man das Eine oder das Andere für angemessener findet. Wenn nun aber der Hahn

R um den vierten Theil eines Umganges umgedreht

wird, so kommt die Röhre S, die bisher die Einlaßröhre

war, mit der Röhre V in Communication, während die

Auslaßröhre T mit der Röhre U in Communication tritt. Der Dampf tritt sodann bei der Oeffnung v' der Nabe der Welle in die Kammer ein und bei der

Oeffnung u' derselben Nabe wieder aus, so daß nunmehr

der Dampf auf die entgegengesezte Seite des Kolbens wirkt, und dieser in einer der

früher entgegengesezten Richtung umlaufen muß. Sowohl bei dieser als der erstgenannten Richtung

spielen die Scheidungsplatten mit vollkommener Freiheit.

Die hier beschriebene Maschine kann mit einer Geschwindigkeit von 80 bis 100 Umläufen

in der Minute arbeiten, um mit Dampf von einem Druke von 60 Pfunden auf den

Quadratzoll 13 bis 16 Pferdekräfte erzeugen. Wegen des kleinen Umfanges, den sie

hat, wegen ihres geringen Gewichtes, wegen der Leichtigkeit und Raschheit, womit

sich die Richtung der Umlaufsbewegung abändern läßt, wegen der Gleichmäßigkeit,

womit sie ihre Kraft an allen Punkten des von dem Kolben beschriebenen Kreises

äußert, wegen der Raschheit und Leichtigkeit ihres Spieles, wegen der

Dauerhaftigkeit aller ihrer Theile, die weder einer großen Abnuzung ausgesezt sind,

noch auch leicht in Unordnung gerathen, eignet sie sich ganz besonders für

Locomotiven, diese mögen für Eisenbahnen oder Landstraßen bestimmt seyn. Sie

verzehrt weniger Dampf und kommt bei weitem nicht so leicht in Unordnung als die

gewöhnlichen und dermalen gebräuchlichen Maschinen dieser Art. Die häufigen

Reparaturen, denen leztere bekanntlich ausgesezt sind, sind die Folge der

außerordentlichen Geschwindigkeit, mit der sie in Bewegung gesezt werden, und welche

durch das ihnen zum Grunde liegende Princip keineswegs sicher gestellt ist. Diesem

Principe gemäß sind sie nämlich gezwungen, sehr schwere Maschinentheile in Bewegung

zu sezen; und da dieß nicht geschehen kann, ohne daß die verschiedenen Stüke einer

Gewalt ausgesezt werden, welche wie das Quadrat der Geschwindigkeit steigt, und

welche oft einen ungeheuren Grad erlangt, so können diese Theile nicht lange dauern,

wenn sie auch mit größter Sorgfalt und aus dem besten Materiale gearbeitet worden.

Meine rotirende Maschine ist dagegen von allen diesen Mängeln frei, da an ihr nur

die Scheidungsplatten G, G', die ein unbedeutendes

Gewicht haben, in eine Hin- und Herbewegung versezt werden. Eine Locomotive

bedarf ferner zweier Maschinen mit Cylindern, während eine einzige rotirende

Maschine für eine solche ausreicht. Versuche haben dargethan, daß die rotirende

Maschine einen größeren Nuzeffect gibt, als die besten Maschinen der gewöhnlichen

Art; denn es hat sich gezeigt, daß derselbe an ersterer beinahe 9/10 der erzeugten

Gesammtkraft erreicht. Die Ersparniß, die hiedurch an Brennmaterial erzielt wird,

ist beinahe eben so groß wie jene, welche aus der Anwendung des Expansionsprincipes

erwächst. Nach meinem Dafürhalten sollte man die Expansion an den Locomotiven nicht

benüzen, indem es zu diesem Zweke in jeder Hinsicht besser seyn dürfte, eine Kraft

zu haben, welche an jedem Punkte des Kolbenumlaufes von einer und derselben Größe

ist. Bei allen übrigen Verwendungen dieser Maschine kann man aber auch die Expansion

benüzen; und zwar

entweder durch Anwendung einer Vorrichtung, womit der Dampfeintritt während eines

Theiles des Kolbenumlaufes abgesperrt werden kann, oder durch Benüzung zweier

Maschinen, von denen die eine doppelt so große Kammer haben muß als die andere. Zu

diesem Behufe müßten beide Maschinen an derselben Welle errichtet werden, damit

beide eine gleiche Anzahl von Umläufen machen. Der aus dem Generator herbei

gelangende Dampf müßte in die kleine, und beim Austritte aus dieser in die große

Maschine geleitet werden, wo dann der Dampf expansionsweise wirken würde.

Die in Fig.

16, 17

und 20

ersichtliche Speisungspumpe dieser Maschine hat eine eigenthümliche Einrichtung. Sie

hat nämlich weder flache noch kugelförmige Ventile, wie man sie an den gewöhnlichen

Speisungspumpen trifft, sondern sie ist mit einem Schiebventile oder Register,

ähnlich jenem, welches an den gewöhnlichen Dampfmaschinen zur Vertheilung des

Dampfes dient, ausgestattet. Dieses Schiebventil öffnet und schließt den für die

Flüssigkeit bestimmten Canal, indem es an dem Ende eines jeden Kolbenhubes seine

Stellung verändert.

Die neue Pumpe, welche man in Fig. 16, 17 u. 20 von Vorne, von der

Seite und im Durchschnitte abgebildet sieht, und welche allen den Mängeln abhilft,

die man den gewöhnlichen Pumpen der Dampfmaschinen mit vollem Rechte zum Vorwurfe

machen kann, wird aus folgender Beschreibung erhellen.

Das an der Treibwelle der Maschine befestigte Getrieb 1 greift in das Rad 2 ein,

welches mittelst des gegen den Mittelpunkt hin befestigten, eine Kurbel bildenden

Schildzapfens 3 den Kolben der Pumpe durch den Schaft 4 in Bewegung sezt. Zur

Dirigirung des Kolbens dient der Führer 6, dessen Stange sich durch ein an dem

Führer befindliches Loch oder Auge schiebt und also hiedurch in der Richtung des

Cylinders 7 erhalten wird. Der Bolzen, welcher den Schaft mit der Kolbenstange

verbindet, ragt über denselben hinaus, und an diesem Vorsprunge befindet sich ein

Ring, in den die Stange 8 des Schiebventils 9 eingesezt ist. Diese Stange ist mit

zwei Zapfen oder Aufhältern versehen, welche bewirken, daß das Schiebventil, wenn

der Kolben an dem oberen Theile seines Hubes anlangt, sachte emporsteigt, und

umgekehrt auf gleiche Weise herabsinkt, wenn der Kolben sich am unteren Ende seines

Hubes befindet. Der Stiefel oder Cylinder der Pumpe hat drei Oeffnungen; die untere

derselben entspricht dem Inneren des Cylinders; die mittlere entspricht mittelst des

Saugrohres 10 dem Wasserbehälter, und die obere mittelst der Röhre 11 dem Kessel.

Dieser Einrichtung gemäß wird, wenn sich der Kolben an dem oberen Ende seines Laufes

befindet, das Schiebventil emporsteigen, wo dann das Ventil bloß die Saugöffnung

verschließt, während, wenn das Wasser dem Druke, den der herabsteigende Kolben aus

dasselbe ausübt, unterliegt, das Wasser durch die Röhre 11 in den Kessel getrieben

wird. Wenn der Kolben an dem unteren Ende seines Laufes anlangt, so sinkt das Ventil

herab und bedekt die beiden unteren Oeffnungen, wodurch, während des nächsten

Emporsteigens des Kolbens die Communication zwischen dem Inneren der Pumpen, dem

Cylinder und dem Saugrohre 10 hergestellt ist. Der Cylinder füllt sich somit mit

Wasser, und wenn der Kolben an dem oberen Ende seines Hubes anlangt, so bewirkt er

neuerdings ein Emporsteigen des Ventiles, in Folge dessen das Wasser wieder in den

Kessel getrieben werden kann.

Die Vortheile, welche diese neue Speisungspumpe gewährt, sind in die Augen fallend.

Ihr Spiel kann nämlich in keinem Falle eine Unterbrechung erleiden, selbst wenn

fremdartige Substanzen mit dem Wasser in sie eingesogen werden; denn das

Schiebventil bleibt nicht offen, wenn sich demselben eine derlei Substanz darbietet,

wie dieß an den sonstigen flachen und kugelförmigen Ventilen der Fall ist, sondern

diese Substanz wirb durch das Schiebventil abgeschnitten oder zermalmt, und das

Spiel der Pumpe geht ohne irgend ein weiteres Hinderniß von Statten. Von welchem

Belange diese Verbesserung ist, wird man einsehen, wenn man bedenkt, daß die meisten

Kesselexplosionen dadurch veranlaßt wurden, daß das Wasser im Kessel zu tief fiel,

daß dieses Fallen meistens einem mangelhaften Spiele der Speisungspumpen

zuzuschreiben war; und daß alle bisherigen Bemühungen diesem Uebel zu steuern noch

zu keinem genügenden Resultate führten.

Tafeln