| Titel: | Verbesserungen in der Bleiweißfabrication, worauf sich Thomas Robert Sewell, Tullfabrikant in Carrington in der Grafschaft Nottingham, am 11. Jan. 1837 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 75, Jahrgang 1840, Nr. XIII., S. 56 |

| Download: | XML |

XIII.

Verbesserungen in der Bleiweißfabrication, worauf

sich Thomas Robert

Sewell, Tullfabrikant in Carrington in der

Grafschaft Nottingham, am 11. Jan. 1837 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Oktbr. 1839, S.

1.

Mit Abbildungen aus Tab.

I.

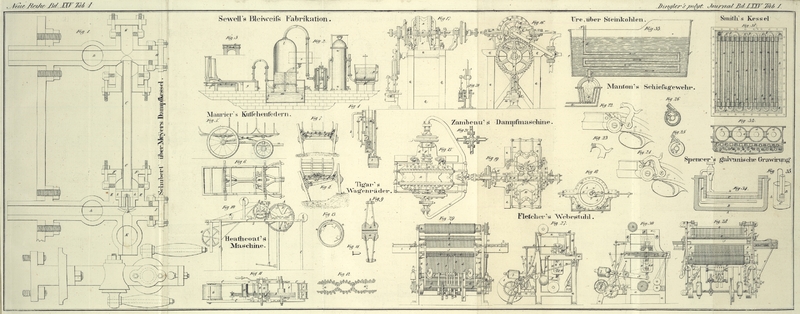

Sewell's Bleiweißfabrication.

Meine Erfindung, sagt der Patentträger, besteht: 1) in einer Methode Blei durch

Verbrennung von Holzkohle mit Sauerstoff zu verbinden, um dadurch Bleioxyd zu

erzeugen, wobei das während der Verbrennung der Kohle entwikelte kohlensaure Gas

auch zur Sättigung des Bleioxydes mit Kohlensäure verwendet wird;

2) in einer gewissen Methode das Bleioxyd mit Kohlensäure zu verbinden und es dadurch

in die Substanz zu verwandeln, welche man im Handel unter dem Namen Bleiweiß

kennt;

3) in einem Apparate, womit sich die angeführten Processe einzeln oder zugleich

bewerkstelligen lassen.

Was den ersten Theil meiner Erfindung anbelangt, so bringe ich metallisches Blei in

ein geeignetes Gefäß, in welchem es durch die beim Verbrennen von Holzkohle

entwikelten beißen Gase geschmolzen, und durch den Sauerstoff der mit seiner

Oberfläche in Berührung kommenden unzersezten atmosphärischen Luft oxydirt und zur

Verwandlung in Bleiweiß vorbereitet wird. Das hiebei sich aus der Kohle entwikelnde

kohlensaure Gas entweicht nicht in die atmosphärische Luft, sondern wird

unmittelbar, nachdem es über das Blei gestrichen, mittelst einer Pumpe durch Röhren

in das Gefäß getrieben, in welchem die Verwandlung des Bleioxydes in Bleiweiß von

Statten geht.

Zum Behufe des zweiten Theiles meiner Erfindung bringe ich Bleioxyd, das auf obige

Weise bereitet, gemahlen und gewaschen, oder auch nach irgend einem anderen

Verfahren erzeugt worden, in ein Gefäß, in welchem eine Auflösung von neutralem

essigsaurem Blei, oder Essigsäure, oder irgend ein anderes geeignetes

Auflösungsmittel für das Bleioxyd enthalten ist, und durch welches ich theils um die

Mischung in Bewegung zu erhalten, theils um die Wirkung des Auflösungsmittels auf

das Oxyd zu befördern, theils um das aufgelöste Bleioxyd gleich mit Kohlensäure zu

verbinden und als Bleiweiß niederfallen zu machen, einen Strom kohlensauren Gases

leite.

Der dritte Theil meiner Erfindung endlich, welcher in einem zu den angegebenen Operationen

dienlichen Apparate besteht, wird am besten aus der Abbildung und der nunmehr

folgenden Beschreibung derselben erhellen.

Fig. 2 ist ein

Längendurchschnitt eines Apparates, in welchem die Operation von Anfang an bis zum

Ende geführt werden kann. Ein Ofen a, welcher eine

Quantität brennender Holzkohle enthält, ist mit einem aus feuerfesten Baksteinen

gebauten und in Fig.

3 in einem Querdurchschnitte ersichtlichen Behältnisse b in Verbindung gebracht. Dieses Behältniß, in welches

eine Quantität metallisches Blei gebracht werden muß, hat eine aus feuerfesten

Baksteinen bestehende Deke d, d, und bildet einen engen

Canal, in welchem die Luft über die Oberfläche des Bleies hinzieht. Dem Ofen strömt

durch das offene Aschenloch e atmosphärische Luft zu.

Sowohl der Sauerstoff und die übrigen Gase, als auch das bei der Verbrennung

entwikelte kohlensaure Gas strömen in erhiztem Zustande durch das Behältniß b und über die Oberfläche des Bleies, das sie hiebei in

Fluß bringen. Wenn man es für nöthig findet, kann man vorne bei dem Thürchen f zum Behufe der Regulirung der Temperatur des

geschmolzenen Bleies, welches während der Operation rothglühend erhalten werden

soll, eine Quantität kalte Luft eintreten lassen. Während die Gase über die

Oberfläche des geschmolzenen Bleies c hinströmen, wird

dieses, indem es sich mit Sauerstoff verbindet, in Oxyd verwandelt. Das kohlensaure

und die übrigen Gase gelangen auf ihrem weiteren Wege in die Kammer g, wobei sie das erzeugte Oxyd mit sich reißen und es

auf dem Boden der Kammer, aus der es bei der Thür h

herausgeschafft werden kann, absezen. Die Gase steigen von hier aus in der Röhre i, i empor.

Ich will nunmehr zeigen, auf welche Weise ich die Strömung von Luft und Gasen durch

den Ofen a, durch das Bleibehältniß b, durch die Kammer g und

durch die Röhre i, i bewirke. Es ist nämlich bei k, k ein Wasserbehälter in das Mauerwerk eingesezt, und

in dieses ist umgekehrt ein von den Stangen m getragenes

Gefäß l, l gebracht. Innerhalb dieses Gefäßes ist eine

durchlöcherte Scheidewand befestigt, und auf diese kann man ein Drahtgitter legen,

damit die durch die Scheidewand strömenden Gase in sehr kleine Blasen zertheilt

werden. In die Behälter l und k strömt von dem Wasserbehältnisse o her durch

eine Röhre so lange fort Wasser, bis der Behälter k

beinahe bis zu seinem Rande damit gefüllt ist. Das hölzerne Gefäß p, p, welches ungefähr C Fuß

im Durchmesser und ebensoviel in der Tiefe hat, ist mit einem falschen hölzernen

Boden q, in den Löcher von ungefähr 1 Zoll Durchmesser

gebohrt sind, versehen. Dieser falsche Boden ist einige Zoll hoch über dem wirklichen Boden

angebracht, so daß zwischen beiden ein zur Einleitung der Gase dienender Raum j gebildet wird. Ueber der oberen Fläche dieses falschen

Bodens wird ein Blatt sehr dicht gewebten Canevasses, oder ein Stük Waschleder oder

eine andere entsprechende poröse Substanz fest ausgespannt erhalten; vielleicht

dürfte auch ein falscher Boden aus porösem Holze diesem Zweke entsprechen. Auf

diesen falschen Boden nun bringe ich eine bestimmte Quantität, z.B. eine Tonne,

Bleioxyd, worauf ich das Gefäß p, p beinahe bis zum

Rande mit einer Auflösung fülle, welche ungefähr aus 900 Gewichtstheilen Bleizuker,

die in dem vier- bis fünffachen Gewichte Wasser aufgelöst worden, besteht.

Diese Flüssigkeit ist als Auflösungsmittel für das Bleioxyd bestimmt, und dient bei

der nunmehr folgenden chemischen Operation als Vehikel. Man kann anstatt ihrer auch

Essigsäure oder irgend eine andere entsprechende Bleiauflösung anwenden; doch gebe

ich der Auflösung des essigsauren Bleies den Vorzug.

Um nun mit dem fraglichen Apparate Bleiweiß zu erzeugen, bediene ich mich einer

Luftpumpe r, welche ich durch Röhren und Kammern

einerseits mit dem Ofen a und andererseits mit dem

Gefäße p in Verbindung bringe, wie dieß aus dem

Durchschnitte Fig.

2 zu ersehen ist. Eine von dem oberen Theile des Behälters l herführende Röhre s, s, s

ist mit der Einlaßseite der Luftpumpe in Verbindung gebracht, und eine von der

Auslaßseite auslaufende Röhre t führt in ein luftdicht

schließendes Gefäß u, welches zum Behufe der Regulirung

des in ihm stattfindenden Drukes mit einem belasteten Ventile ausgestattet ist. Von

diesem Gefäße u aus führt eine mit einem

Regulirsperrhahne versehene Röhre v in das Fach j, welches sich in dem Gefäße u unter dem falschen Boden desselben befindet. Die Luftpumpe, welche eine

doppeltwirkende ist, soll durch eine Dampfmaschine oder eine andere auf deren Kolben

wirkende Kraft in Thätigkeit gesezt werden, damit sie durch die Röhre s die Luft aus dem Behälter l sauge, und sie durch die Röhre t austreibe.

Wenn auf solche Weise in dem Behälter l ein theilweises

Vacuum erzeugt worden, wird das Wasser in diesem Behälter bis auf das in der

Zeichnung angedeutete Niveau emporsteigen, und in dem Wasserbehälter dafür

herabsinken. Bei länger fortgeseztem Spiele der Pumpe r

werden atmosphärische Luft und die in dem Ofen a bei der

Verbrennung erzeugten Gase aus dem Ofen über die Oberfläche des geschmolzenen Bleies

c und dann durch die Kammer g und die Röhre i in das in dem Behälter l befindliche Wasser geleitet werden. Hieselbst werden

die Gase, indem sie in Blasen durch das Wasser und die Scheidewand n emporsteigen, abgewaschen und abgekühlt, bevor sie in den oberen Theil

des Behälters emporsteigen. Das in diesem Behälter befindliche Wasser wird durch

einen von dem Behälter o zufließenden kalten Wasserstrom

beständig kühl erhalten. Das überschüssige Wasser entweicht durch die senkrechte

Röhre w und den Hahn x, um

dann in einer Rinne abzufließen.

Bei der Strömung der Gase aus dem Ofen über die Oberfläche des in Fluß befindlichen

Bleies verbindet sich der Sauerstoff der bei der Verbrennung unzersezt gebliebenen

Luft mit dem Bleie, wodurch dieses in Oxyd verwandelt wird. Das gebildete Oxyd kann,

wenn es nicht durch den Luftzug in die Kammer g gerissen

wird, mit einer Rakel vorwärts geschoben und in die Kammer geschafft werden. Sollte

man finden, daß durch die hier beschriebene Operation nicht alles Blei in Oxyd

verwandelt wurde, so kann man dasselbe noch einmal in das Behältniß b bringen und es noch einmal demselben Verfahren

unterwerfen. Bei dem Fortgange des Spieles der Luftpumpe r werden die Gase aus dem oberen Theile des Gefäßes l durch die Röhre s ausgezogen und dann durch

die Röhre t in das Luftgefäß u getrieben, wo sie eine leichte Compression erleiden. Das Gefäß u kann auf diese Weise durch die Röhre v einen ununterbrochenen Gasstrom in das am Boden des

Gefäßes p befindliche Fach j

treiben, damit er daselbst durch den falschen Boden q

und durch den über diesen gespannten Canevaß oder durch das Waschleder dringe, und

in einer unzähligen Menge kleiner Bläschen in der Flüssigkeit emporsteige. Durch

dieses Emporsteigen werden die in der Flüssigkeit schwebenden Oxydtheilchen in

Bewegung gebracht und somit deren Auflösung begünstigt. Zugleich verbindet sich aber

auch die Kohlensäure mit dem aufgelösten Bleioxyde, um als kohlensaures Blei oder

Bleiweiß aus der Auflösung niederzufallen. Dieser Vorgang läßt sich dadurch

begünstigen, daß man die in dem Gefäße p befindliche

Masse durch irgend eine umlaufende Vorrichtung oder einen sogenannten Agitator in

Bewegung erhält.

Sollte die in dem Gefäße p enthaltene Flüssigkeit durch

die über dem Fache j befindliche Scheidewand sikern, so

müßte für einen seitlichen Abfluß derselben Sorge getragen werden, indem sonst die

Gase nicht gehörig durch das Auflösungsmittel getrieben werden könnten. Ich bringe

zu diesem Zweke eine Röhre y an, deren Ende mit dem

unter dem falschen Boden befindlichen Fache j

communicirt, während sich ihr oberes Ende in der Nähe des Randes in das Gefäß p öffnet. Wenn die Spannkraft der in dem Behälter u eingeschlossenen Gase durch die Röhre v ihre Wirkung zu äußern beginnt, so muß der an der

Röhre y befindliche Sperrbahn geöffnet werden, damit die in dem Fache j enthaltene Flüssigkeit durch den Druk der Gase in der

Röhre y emporgetrieben wird. Nach geschehener

Austreibung der Flüssigkeit aus dem Fache ist dagegen der Sperrhahn wieder zu

schließen, wo dann die Gase auf die oben angegebene Weise durch die Auflösung

emporsteigen werden.

Dieser Proceß muß so lange fortgeführt werden, bis sich alles Oxyd aufgelöst hat, was

man an der weißen Farbe des Niederschlages erkennt. Bei gehöriger Leitung der

Operation dauert er gewöhnlich 10 bis 12 Stunden. Nach seiner Beendigung ist der

Inhalt des Gefäßes p in ein anderes Gefäß zu schaffen,

in welchem man das Bleiweiß sich absezen läßt. Die über dem Saze stehende

Flüssigkeit kann mit einem geringen Zusaze von neuem Auflösungsmittel abermals zur

Auflösung des Oxydes bei späteren Operationen verwendet werden. Der aus Bleiweiß

bestehende Bodensaz muß zur Entfernung aller ihm von dem Auflösungsmittel

anhängenden Theile in reinem Wasser abgewaschen, sodann getroknet und auf die

übliche Weise für den Verkauf zubereitet werden. Der Ersparniß wegen kann man das

erste Waschwasser durch Verdampfung concentriren und dann bei späteren Operationen

wieder in das Gefäß p bringen.

Anstatt des Gefäßes p bediene ich mich bisweilen eines

Apparates, den man in Fig. 4 im Durchschnitte

abgebildet sieht. Ich thue dieß namentlich, wenn das Bleioxyd, mit dem gearbeitet

werden soll, nicht rein ist und gewisse unauflösliche Unreinigkeiten enthält, wie

dieß z.B. mit der Bleiglätte gewöhnlich der Fall zu seyn pflegt. a, a ist hier ein tiefes hölzernes Gefäß und b, b eine Röhre, welche an dessen Seite eine enge Kammer

bildet. c ist ein Kasten, in welchem Bleioxyd enthalten

ist, und der, wenn er in das Gefäß a gebracht wird, in

der Nähe des Bodens desselben auf Leisten zu ruhen kommt. Diese Leisten müssen eine

Liederung haben, damit keine Flüssigkeit an den Seitenwänden emporsteigen kann. Der

Kasten hat einen durchlöcherten Boden und einen eben solchen Dekel, und über die

innere Oberfläche beider muß ein als Filter dienendes Waschleder oder ein anderer

derlei Stoff gespannt seyn. Von dem oberen Theile des Gefäßes a führt eine lange bleierne oder kupferne Röhre d in ein tiefer gestelltes Faß e, von dem aus

eine zweite kürzere Röhre f durch den Boden des Gefäßes

a nach Aufwärts steigt. Beide Röhren haben

Sperrhähne. In der Seite des Gefäßes a befindet sich

eine Oeffnung, über welche ein Waschleder g oder eine

aus einer anderen sachdienlichen porösen Substanz bestehende Scheidewand gespannt

ist. Die Ränder dieser Scheidewand müssen mit einem hölzernen Rahmen innerhalb der Kammer

befestigt seyn. Wenn die Hähne der Röhren d und f geöffnet worden, so bringt man in das Gefäß a eine Bleizukerauflösung oder Essigsäure, bis das Gefäß

a, das Faß e und die

Röhren d, f bis auf einige Zoll von dem Niveau des

Seitenarmes h der Röhre d

damit gefüllt sind. Eine gebogene Röhre i, welche mit

dem Boden der Kammer b communicirt, führt in den oberen

Theil des Gefäßes a und ist mit einem Sperrhahne

versehen. Eine Röhre k, die mit der Röhre v und dem Gefäße u, welches

in Fig. 2

beschrieben worden, in Verbindung zu sezen ist, führt in den oberen Theil der Kammer

b, und leitet die Gase in die Kammer, aus der sie

dann durch die Scheidewand g in das Gefäß a treten. Die Kohlensäure und die übrigen Gase werden

auf die oben bei Fig. 2 beschriebene Weise mittelst der Luftpumpe r durch das Luftgefäß u und die Röhre v getrieben, bis sie endlich durch die Röhre k in die Kammer b eintreten.

Wenn der Hahn i geöffnet worden, so wird alle

Flüssigkeit, die allenfalls durch die Scheidewand g aus

dem Gefäße a in die Kammer b

übergegangen ist, durch den Druk der Gase in der Röhre i

emporgetrieben, damit sie sich in den oberen Theil des Gefäßes a entleere. Ist dieß geschehen, so schließt man den Hahn

der Röhre i, wo dann die die Kammer b erfüllenden Gase, welche die Scheidewand bauchförmig

in das Gefäß a hineindrängen, durch die Poren der

Scheidewand g getrieben werden, und in zahllosen kleinen

Bläschen durch die Auflösung emporsteigen. Diese Einleitung von Gas in die in dem

oberen Theile des Gefäßes a befindliche Auflösung wird

zur Folge haben, daß deren Säule steigt, und daß die Flüssigkeit durch den Seitenarm

h fließt. Da hiedurch die in dem oberen Theile des

Gefäßes a befindliche Säule leichter wird, so wird die

Flüssigkeit in dem Fasse e und in dem unteren Theile des

Gefäßes a vermöge des Drukes der in der Röhre d befindlichen Säule durch den Kasten c emporgetrieben werden. Bei diesem Emporsteigen des

Auflösungsmittels durch den Kasten wird dasselbe einen Theil des Oxydes auflösen;

und indem die auf solche Weise gebildete Auflösung sodann der Einwirkung des in

Blasen durch sie aufsteigenden kohlensauren Gases unterliegt, wird sich Bleiweiß

bilden, welches durch die fortwährende Strömung die Röhre d hinab in das Faß e geführt werden und sich

daselbst absezen wird.

Man braucht den zulezt beschriebenen Apparat nicht durchaus mit dem unter Fig. 2

erläuterten Ofen und Bleibehältnisse in Verbindung zu bringen. Denn wenn das Blei

auf irgend eine andere Weise gehörig oxydirt wirb, und wenn man auf irgend andere

Art für gehörige Entwikelung von Kohlensäure sorgt, so läßt sich der gewünschte Zwek gleichfalls

erreichen. Als meine Erfindung nehme ich nur die drei im Eingange angeführten Punkte

in Anspruch.Wie im polyt. Journal Bd. LXXIV. S.

223 bemerkt wurde, ist das durch Fällung einer basisch essigsauren

Bleiauflösung mittelst Kohlensäure auf gewöhnliche

Art präcipitirte Bleiweiß stets krystallinisches und dekt deßhalb nicht so gut, wie das nach dem

sogenannten holländischen Verfahren bereitete amorphe Bleiweiß. Ebendaselbst ist aber auch eine Methode

angedeutet, um aus basisch essigsaurem Blei mittelst Kohlensäure amorphes

Bleiweiß zu erzeugen. A. d. R.

Tafeln