| Titel: | Verbesserungen an den Oefen, worauf sich Samuel Parker, Lampenmacher in Piccadilly, Nr. 170, in der Grafschaft Middlesex, am 20. Dec. 1830 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 75, Jahrgang 1840, Nr. XXVII., S. 112 |

| Download: | XML |

XXVII.

Verbesserungen an den Oefen, worauf sich

Samuel Parker,

Lampenmacher in Piccadilly, Nr. 170, in der Grafschaft Middlesex, am 20. Dec. 1830 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Nov. 1859,

S. 275.

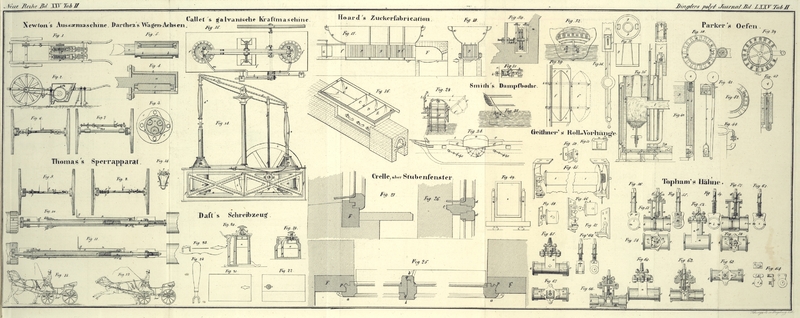

Mit Abbildungen aus Tab.

II.

Parker's Verbesserungen an den Oefen.

Meine Erfindung bezieht sich auf jene Oefen, deren Temperatur durch die Luftmenge,

welche man zum Behufe der Unterhaltung des Feuers zutreten läßt, regulirt wird.

Sie betrifft: 1) Verbesserungen im Baue der geschlossenen Oefen und in der Regulirung

des Luftzuflusses an dieselben mittelst des Wassers, welches ganz oder zum Theil zur

Erwärmung der Gemächer oder des Gebäudes, in welchem sich der Ofen befindet, dient.

Sie betrifft aber 2) auch die Regulirung des Luftzuflusses an jenen geschlossenen

Oefen, welche gewöhnlich unter dem Namen der Arnott'schen

(polyt. Journ. Bd. LXXIV. S. 276) bekannt

sind, wobei diese Regulirung, wie später gezeigt werden wird, durch Wasser oder Luft

geschieht.

Fig. 35 ist

ein Durchschnitt eines meiner Erfindung gemäß gebauten Ofens. Der Cylinder a, a, in welchem sich der Feuerrost befindet, hat ein

doppeltes Gehäuse, in welchem Wasser enthalten ist. Der für das Wasser bestimmte

Raum ist oben und unten geschlossen; doch hat die Luft bei der Röhre c, durch welche von Zeit zu Zeit das verdampfte Wasser

wieder nachgefüllt wird, Zutritt zu demselben. d, d sind

sogenannte Circulirröhren, welche an ihren oberen und unteren Enden mit dem Cylinder

a, a in Verbindung stehen. Der Rost e kann nach Belieben höher oder niedriger gestellt

werden, wodurch die Regulirung der Temperatur des ihn umgebenden Wassers erleichtert

wird. Je höher man den Rost stellt, um so schwächer wirb die Circulation, und um so

niedriger wird auch die Temperatur des ganzen Ofens seyn. Der Feuerzug f leitet die Producte der Verbrennung in einen Rauchfang

oder an irgend einen anderen zu deren Austritt bestimmten Ort. Auf dem oberen Theile

des Ofens ist ein offenes Gefäß g, in welchem Wasser

enthalten ist, angebracht. Von dem Boden dieses Gefäßes steigt ein Ring herab,

welcher, wie man bei h sieht, in eine mit Sand gefüllte

Rinne eintritt. Ferner steigt durch dieß Gefäß eine Röhre empor, welche ich mit Glas

bedeke, oder in deren Dekel ich eine mit Glas oder Glimmer bedekte Oeffnung so

anbringe, daß man jeder Zeit und ohne Abnahme des Dekels den Zustand des Feuers im

Ofen beobachten kann. i ist die Röhre, durch welche die Luft

zuströmt, und welcher ich eine Einrichtung gebe, gemäß welcher die Luft an den

obersten Theilen des Gemaches in der Nähe der Deke entnommen wird, damit auf solche

Weise die am meisten verdorbene Luft des Gemaches weggeschafft und zur Unterhaltung

der Verbrennung verwendet wird. In Verbindung mit den übrigen Regulirmitteln oder

auch einzeln für sich bringe ich ferner noch einen Apparat an, welcher gleichfalls

zur Regulirung des Luftzuflusses dient, und dessen Thätigkeit durch die Temperatur

des Gemaches, in welchem sich der Ofen befindet, bedingt ist. i² ist eine Fortsezung der Luftzuführungsröhre, welche mit einem

Gefäße i³ worin Luft enthalten, umgeben ist. Auf

der Röhre i² befindet sich ein Dekel oder ein

umgekehrtes Ventil; und der obere Theil des Gefäßes ist mit Oehl, Wasser oder einer

anderen entsprechenden Flüssigkeit bedekt. Die Röhre i⁴ steigt bis in den unteren Theil des Gefäßes i³ herab. Hieraus folgt, daß die Quantität der auf der oberen

Fläche des Gefäßes i³ befindlichen Flüssigkeit

von der durch die Temperatur des Gemaches bedingten Expansion der Luft abhängen

wird, woraus sich eine Regulirung der Luftmenge, die in die Luftröhre eintreten

kann, ergibt. Es ist klar, daß man sich um das Oeffnen und Schließen des Canales, in

welchem dem Ofen Luft zuströmt, mittelst der durch die Temperatur des Gemaches

bewirkten Luftexpansion zu bewerkstelligen auch verschiedener anderer Apparate

bedienen kann. Welche Einrichtung man übrigens zu diesem Zweke treffen mag, so darf

sie immer nur eine Modifikation jenes Theiles meiner Erfindung seyn, der auf der

Anwendung der Luftexpansion zur Regulirung der den Oefen zufließenden Luft

beruht.

Die Röhre i tritt unter dem Roste ein, wobei die

Quantität der Luft, der sie Eintritt gestattet, folgendermaßen regulirt wird, i¹ ist eine erweiterte Röhre, in welche die Röhre

i eintritt, und durch die ich in Stand gesezt bin,

den oberen Theil der Röhre i auf die in der Zeichnung

angedeutete Weise mit Wasser zu umgeben. Das Wasser in der Röhre i communicirt durch eine kleine Röhre j mit dem in dem Cylinder a

enthaltenen Wasser. k ist ein Hahn, der zum Ablassen des

Wassers aus dem Cylinder a dient. Die Röhre i hat einen Dekel oder Hut l; und je nachdem das Wasser diesem Dekel näher steht oder weiter davon

entfernt ist, wird der Raum, durch den die Luft zwischen der oberen Fläche des

Wassers in i 1 und dem Dekel l in die Röhre i tritt, mehr oder minder

geöffnet seyn.

Wenn sich Alles in dem in der Zeichnung angedeuteten Zustande befindet, und die

Temperatur des Wassers in dem Cylinder a bedeutend

erhöht wird, so wird das Wasser, indem es sich in dem Cylinder a ausdehnt, bewirken, daß das Wasser in der Röhre i¹ einen höheren als den in der Zeichnung ersichtlichen Stand

bekommt. Hiedurch wird der Raum zwischen der Wasserfläche und dem Dekel der Röhre

i¹ verengert werden, wodurch die Luftmenge,

die innerhalb einer bestimmten Zeit dem Feuer zuströmt, vermindert und die

Temperatur mithin erniedrigt wird.

In die Röhre i ist eine Glasplatte m eingesezt, durch welche ich zu jeder Zeit den Stand des Wassers

beobachten kann. Durch Beobachtung der Temperatur, welche durch Füllung des Gefäßes

i¹ bis zu einer bestimmten Höhe

hervorgebracht wird, und durch Beobachtung der Temperatur, welcher der unter solchen

Umständen stattfindende Luftzufluß entspricht, bekommt man für die Glasplatte m eine Scala, welche andeutet, bis zu welcher Höhe das

Gefäß i¹ mit Wasser gefüllt werden muß, wenn dem

Ofen dieser oder jener Temperaturgrad gegeben werden soll. Die gewünschte Höhe des

Wassers läßt sich stets herstellen, theils indem man den Cylinder a auf die oben angegebene Weise mit Wasser füllt, theils

indem man bei einem dazu bestimmten Hahne Wasser aus demselben abläßt.

An dem Boden des Ofens befindet sich ein mit Wasser gefülltes Beken, welches einen

wasserdichten Verschluß des Ofens bildet. o, o sind

durchlöcherte Platten, welche als Filter dienen, so daß keine Unreinigkeiten mit dem

Wasser eintreten können. Ich fand diese Art von luftdichtem Verschlüsse sehr

vorteilhaft und zwekmäßig; doch kann man auch auf andere Weise einen solchen

herstellen, ohne daß die Luft anderswo als bei der Röhre i Zutritt hätte. Das Wasserbeken n läßt sich,

wie in der Zeichnung durch punktirte Linien angedeutet ist, leicht höher oder tiefer

stellen. Der ganze Ofen ist mit einem oben und unten offenen Gehäuse oder Mantel

umgeben, so daß die Luft beständig von Unten nach Aufwärts circulirt, dadurch

erwärmt wird, und erwärmt in das Gemach, in welchem sich der Ofen befindet,

übergeht.

In Fig. 36

sieht man die Röhre i, i¹ einzeln für sich

abgebildet.

Fig. 37 ist

ein Grundriß und Durchschnitt des an dem oberen Theile des Ofens angebrachten

Wasserbehälters g.

Fig. 38 ist

ein Grundriß des Ofens.

Fig. 39 ein

Durchschnitt desselben.

Ich will nunmehr eine andere Vorrichtung angeben, vermöge welcher die Ausdehnung des

Wassers die dem Feuer zuströmende Luftmenge regulirt. In Fig. 40, 41 und 42 ist nämlich a, a ein Theil eines Ofens, welcher dem in Fig. 35

abgebildeten ähnlich ist. i ist die Luftzuführungsröhre,

welche hier mittelst eines Ventiles q spielt. Dieses

Ventil ist nämlich an Drähten r aufgehängt, die, wie die

Zeichnung andeutet, mit dem aus Kork oder irgend einem anderen entsprechenden Materiale

bestehenden Schwimmer verbunden sind. Diese Einrichtung ist getroffen, damit der

durch Verdünstung eintretende Verlust an Wasser ausgeglichen, und zugleich auch eine

genau bestimmte Höhe des Wassers in dem Gefäße i¹

erhalten werden kann. Da das in dem Gefäße i¹

befindliche Wasser durch die Röhre oder Oeffnung s mit

dem Cylinder a communicirt; da von dem Gefäße t eine Röhre ausläuft, welche genau in die Röhre j einpaßt, die ihrerseits in den unteren Theil des

Cylinders a, a eintritt; und da bei v eine Oeffnung angebracht ist, so wird offenbar im

Maaße der Verdunstung des Wassers Luft bei v eindringen

und in die Kugel oder das Gefäß t eintreten, so daß aus

diesem Wasser austreten kann. Das Wasser wird hiedurch auf einer über v befindlichen Höhe erhalten, während das Wasser in i¹ in Folge der Ausdehnung etwas höher stehen

wird. Jede Zu- oder Abnahme der Ausdehnung des in dem Gefäße a befindlichen Wassers wird unmittelbar auf das Ventil

wirken, und hiedurch die Größe der Oeffnung, durch welche die zur Unterhaltung der

Verbrennung dienende Luft einströmen kann, reguliren.

Ich gehe nunmehr auf die Beschreibung eines Apparates, womit der Luftzufluß durch

eine hydraulische Vorrichtung regulirt werden kann, über. In Fig. 43 ist w ein Gefäß, welches so angebracht seyn muß, daß das in

ihm enthaltene Wasser durch die Hize des Ofens erwärmt wird. Die Luft strömt dem

Ofen durch die Röhre i zu, und die Menge dieses

Zuflusses wird von dem zwischen dem Dekel x gelassenen

Räume abhängen. Dieser Dekel kann mit der Hand emporgehoben oder herabgesenkt

werden. Die Aufgabe ist, das Wasser in der Röhre j

beständig auf gleicher Höhe zu erhalten, und dadurch die Luft, welche zwischen der

Oberfläche des in w enthaltenen Wassers und dem Boden

des Dekels x einströmt, so zu reguliren, daß hieraus

auch eine Regulirung der Wärme des Ofens erfolgt, und zwar mittelst einer

Vorrichtung, die der oben beschriebenen ähnlich und auch mit gleichen Buchstaben

bezeichnet ist.

Fig. 44 zeigt

eine Methode, nach welcher derselbe Zwek mittelst Wasser oder Luft, welches in

Röhren, die ein biegsames Ventil z haben, eingeschlossen

ist, an Oefen der oben beschriebenen Art erreicht werden kann.

Tafeln