| Titel: | Verbesserungen an den Rädern für Eisenbahnfuhrwerke, welche auch auf die Räder im Allgemeinen anwendbar sind, und worauf sich John Frederick Bourne und John Bartley jun., beide Ingenieurs in Manchester in der Grafschaft Lancaster, am 6. Septbr. 1838 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 75, Jahrgang 1840, Nr. XLIX., S. 256 |

| Download: | XML |

XLIX.

Verbesserungen an den Raͤdern fuͤr

Eisenbahnfuhrwerke, welche auch auf die Raͤder im Allgemeinen anwendbar sind, und

worauf sich John Frederick

Bourne und John

Bartley

jun., beide Ingenieurs in Manchester in der Grafschaft

Lancaster, am 6. Septbr. 1838 ein Patent

ertheilen ließen.

Aus dem London Journal of arts. Decbr. 1839, S.

210.

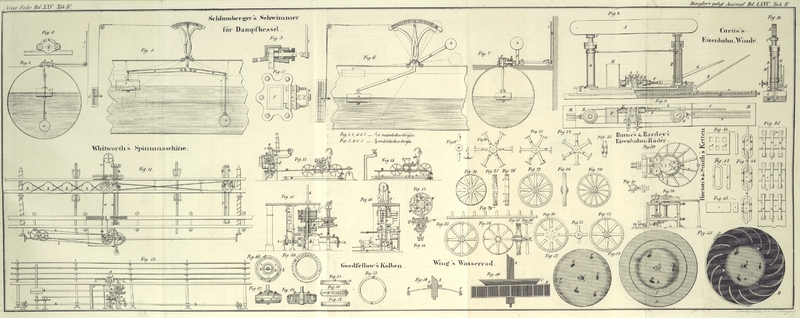

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Bourne's und Bartley's Verbesserungen an den Raͤdern

fuͤr Eisenbahnfuhrwerke.

Meine Erfindung betrifft: 1) eine eigene Methode die gewöhnlichen Theile der Räder,

nämlich die Felgen, die Speichen und die Nabe zuzurichten und zusammenzusezen; und

2) die Anwendung gewisser Maschinen oder Apparate zum Biegen der Reifen oder Kränze

der Räder, diese mögen für Locomotiven, oder für Eisenbahnwagen, oder für andere

Räder mit eigenen Radkränzen bestimmt seyn.

Wir nehmen zur Bildung der Nabe zwei gerade Stüke Stabeisen von ungefähr drei Zollen

im Gevierte, und biegen aus ihnen, nachdem sie erhizt worden, einen Ring von einer

der gewünschten Nabe entsprechenden Größe, wie man ihn in Fig. 19 bei a sieht. Man kann übrigens auch ein massives Stük Eisen

nehmen und hieraus eine Nabe von gewünschter Form schneiden oder hämmern. Ferner

nehmen wir eine der Zahl der Speichen, die man dem Rade zu geben wünscht,

entsprechende Anzahl, z.B. 24, flache Eisenstäbe von ungefähr 3 Zoll Breite auf 1

1/4 Zoll Dike, welche, die zum Schweißen erforderliche Länge in Anschlag gebracht,

die Hälfte der Länge haben sollen, welche man den Speichen zu geben beabsichtigt.

Nachdem an diesen Eisenstäben ein Kopf, wie man ihn in Fig. 19 bei b sieht, erzeugt worden, schweißen wir sechs derselben

oder auch eine größere oder geringere Anzahl auf solche Weise an den zuerst

gebildeten Ring, daß ihr längster Durchschnitt, nämlich jener, welcher 3 Zolle mißt,

in der Richtung des Laufes des Rades zu stehen kommt, während die Kante der Speiche

gegen die Fronte der Maschine und die Fläche gegen deren Seite gerichtet ist, wie

man in Fig.

20 bei a, a, a sieht. Die übrigen Stüke, deren

12 oder darüber oder darunter seyn können, schweißen wir hierauf an zwölf flache

Eisenstäbe von 5 1/4 Zoll auf 1 1/4 Zoll, und von einer Länge, welche dem zwölften

Theile des Umfanges des Rades gleichkömmt, wie man in Fig. 19 bei c, c sieht. Während der Schweißung wird die Speiche in

einen Blok und das Speichensegment auf denselben gelegt, und mit dem Hammer darauf

geschlagen, wodurch das Segment die dem Radumfange entsprechende Krümmung erhält. Hierauf

schweißen wir sechs oder die halbe Zahl der an den Felgen gebildeten halben Speichen

an den Punkten b an jene Speichenhälften, die an die

Nabe geschweißt worden, wie Fig. 20 zeigt, wodurch

die in Fig.

21 und 22 ersichtlichen Radtheile zum Vorscheine kommen. In Fig. 21 sind sämmtliche

Speichen nach der einen und in Fig. 22 nach der

entgegengesezten Richtung eingesezt, wie noch deutlicher aus dem Durchschnitte Fig. 23 zu

ersehen. Die beiden Radtheile Fig. 21 und 22 legen wir

nunmehr so auf einander, daß ihre sämmtlichen Segmente c, c,

c einen ganzen Felgenkranz bilden, und daß die Arme d, d, d des Radtheiles Fig. 21 die zwischen den

Armen d, d, d des Radtheiles Fig. 22 befindlichen

Räume durchschneiden. Es entsteht auf diese Weise ein Rad, welches man in Fig. 24 von

Vorne, in Fig.

25 dagegen in einem Durchschnitte sieht. Sodann schneiden wir da, wo die

die Felgen bildenden Segmente einander berühren, kleine winkelige Stüke aus, und

schweißen an deren Stelle auf die in Fig. 26 dargestellte

Weise entsprechende V förmige Stüke. Die Schweißung muß

möglichst gut geschehen, damit eine feste Felge zum Vorschein komme.

Man erhält somit ein ganzes Rad aus Schmiedeisen, welches von großer Stärke und

Dauerhaftigkeit ist, und welches den Vortheil gewährt, daß es, indem die Speichen

abwechselnd nach entgegengesezten Richtungen eingesezt sind, jedem seitlichen Druke

kräftig widersteht. Da ferner sämmtliche Speichen so gestellt sind, daß sie der

Linie, in welcher die Bewegung von Statten geht, die Kante darbieten, so wird ein

derlei Rad auch einen geringeren Luftwiderstand erzeugen. Wenn endlich von der Achse

aus eine Kraft auf den Umfang des Rades wirken soll, so befinden sich die Speichen

in einer Stellung, in der sie die Kraft am besten weiter fortpflanzen können, ohne

darunter nachzugeben; d.h. in einer Stellung, in der sie der Kraft ihren größten

Durchschnitt entgegensezen.

Das bis zu dem angegebenen Grade vollendete Rad muß sodann auf die Drehebank gebracht

werden, auf welcher der Felge und dem Randkranze die gehörige kegelförmige Gestalt,

und überhaupt eine solche Zubereitung gegeben wird, daß man den gewöhnlichen äußeren

Reifen oder Kranz daran schrumpfen lassen, oder auf die übliche Weise mit Nieten

befestigen kann. Ein ganz fertiges Rad dieser Art sieht man in Fig. 27 von der Fronte

und in Fig.

28 von der Kante betrachtet. Nach unserem Dafürhalten sind dieß für

Locomotiven, und namentlich für die Treibräder die besten Räder; doch binden wir uns

keineswegs an die hier beschriebene Form allein. Man kann nämlich unter Beibehaltung

desselben Verfahrens zu den Speichen auch runde Eisenstäbe nehmen, wie man in Fig. 29

sieht.

Wohlfeilere schmiedeiserne Räder, die sich besonders für Frachtfuhrwerke und andere

Wagen eignen, verfertigen wir, indem wir auf einen geraden Eisenstab, der oben

entweder flach seyn oder wie an den Eisenbahnreisen einen Randvorsprung haben kann,

und dessen Länge dem Umfange des gewünschten Rades entsprechen muß, in gleichen

Entfernungen von einander halbe Speichen schweißen, wie man in Fig. 29* sieht. Dieser

Stab wird sodann entweder auf die gewöhnliche Weise oder auch nach einem Verfahren,

welches wir später angeben werden, so aufgebogen, daß er die Gestalt einer Radfelge

oder vielmehr die in Fig. 30 zu ersehende Form

bekommt. Wenn die an dem Stabe befindlichen Speichenhälften hierauf abwechselnd nach

der einen und der dieser entgegengesezten Richtung gekehrt worden, so bringen wir

das in Fig.

31 ersichtliche Kreuz, welches aus einem Ringe, der die eine Hälfte der

Nabe bildet, und an den die halbe Speichenzahl geschweißt worden, besteht, in die in

Fig. 30

durch punktirte Linien angedeutete Stellung, und schweißen es an die entsprechenden

Speichenhälften des felgenartig gebogenen Eisenstabes, so daß das Auge c genau in die Mitte des Rades fällt. Ist dieß

geschehen, so legen wir auf die erste Nabenhälfte eine dieser ganz ähnliche zweite,

und zwar so, daß die an ihr befindlichen Speichen Hälften den übrigen an die Felge

geschweißten Speichenhälften entsprechen. Wenn hierauf auch diese Speichenhälften

angeschweißt worden, so schließen und verschweißen wir die Felge, womit das Rad

fertig ist, und die in Fig. 32 ersichtliche

Gestalt hat.

Ein gutes Wagenrad läßt sich nach dem zulezt angegebenen Systeme auch herstellen,

indem man die ganzen Speichen an den zum Reifen bestimmten Eisenstab schweißt, und

dann diesen felgenartig aufbiegt, so daß sich die Enden sämmtlicher Speichen gegen

den Mittelpunkt hin einander annähern, und eine Nabe an sie gegossen werden

kann.

Eine andere Art von schmiedeisernem Rade mit gußeiserner Nabe sieht man in Fig. 33. Man

nimmt zu dessen Verfertigung einen geraden Eisenstab (oder wenn man lieber will auch

Kreissegmente) mit oder ohne Randvorsprung, und von einer dem Umfange des

gewünschten Rades gleichkommenden Länge. In diesen Stab schlägt man in gleichen

Entfernungen von einander so viele Löcher als das Rad Speichen bekommen soll; und

diesen Löchern gibt man eine solche Versenkung, daß sie gegen den Mittelpunkt des

Rades hin enger werden. Sodann paßt man in diese Löcher die abgerundeten Enden der

Speichen, welche in einer Entfernung von einem halben Zolle oder etwas darüber von

diesem Ende einen Halsring oder eine Schulter haben müssen, während sie an dem

anderen Ende abgeplattet und ausgeschlagen sind. Wenn die erhizten abgerundeten

Speichenenden in die Löcher des Reifens eingesezt, und auf die aus Fig. 34 ersichtliche Art

darin vernietet worden, so neigt man die Speichen abwechselnd nach entgegengesezten

Richtungen, wie Fig. 35 zeigt. Hierauf gießt man in die Mitte aus Eisen eine Nabe, welche

alle die übrigen oder inneren Speichen umfaßt und fest erhält, womit das Rad fertig

ist, ausgenommen man will ihm auch noch einen äußeren Reifen oder Kranz geben. In

Fig. 36

sieht man ein derlei Rad mit runden, und in Fig. 37 eines mit flachen

oder vierekigen Speichen.

Es ist klar, daß nach den hier erläuterten Principien auch einfachere Räder für

leichtere Fuhrwerke verfertigt werden können; z.B. Räder mit einer einzigen statt

mit einer doppelten Speichenreihe, an denen sämmtliche Speichen nur nach einer

Richtung geneigt sind, oder auch wohl senkrecht stehen.

Der zweite Theil unserer Erfindung betrifft die Anwendung eines eigenen Apparates zum

Biegen von Reifen und anderen metallenen Stäben mittelst mechanischer Kraft. Fig. 38 zeigt

unsere zu diesem Zweke bestimmte Maschine in einem seitlichen Aufrisse, während Fig. 39 einen

Grundriß davon vorstellt. Das mit a, a, a bezeichnete

Gestell dieser Maschine trägt die Wellen b, b und c, von denen die beiden ersteren in eigenen Sokeln

ruhen, während leztere in Anwellen liegt, welche in dem Gestelle a, a in Zapfenlöchern verschoben werden können. An den

oberen Enden der Wellen b, b befinden sich zwei Walzen

d, d, in deren Umfang Kehlen, welche dem an dem

Reifenstabe befindlichen Randvorsprunge entsprechen, gedreht sind. Dagegen ist an

dem oberen Ende der Welle e eine glatte Walze e, welche die platte untere Fläche des Reifens zu bilden

hat, angebracht. Bevor wir den Stab in diesem Apparate auswalzen, schneiden wir ihn

in der erforderlichen Länge ab, und erhizen ihn in einem Ofen zum Rothglühen; und

nachdem wir ihn auf einem Bloke so weit nach der Kante gebogen, als es wegen des

Unterschiedes in der Dike, der zwischen dem Rande mit dem Vorsprunge und dem anderen

Rande besteht, erforderlich ist, lassen wir ihn zwischen den Walzen d, d und e durchlaufen. Die

Walzen werden mittelst eines Treibriemens, der um die feste, an der Hauptwelle g aufgezogene Rolle f

geschlungen ist, und der die Winkelräder h, h, so wie

auch die an die Wellen Abgeschirrten Stirnräder i, i in

Thätigkeit bringt, in Bewegung gesezt. Der Durchmesser des Kreises, in welchem der

eiserne Reifen gebogen werden soll, läßt sich mittelst der Regulirschrauben k, k bestimmen. Diese bewirken nämlich, daß sich die

Walze e den Walzen d, d

annähert oder sich davon entfernt, wodurch nothwendig die Curve, welche dem Reifen

gegeben wird, eine Verschiedene wird. l, l, l ist eine

leichte aus Walzen gebildete Platform, auf der das Eisen ruht, während es in erhiztem Zustande

dem Biegungsprocesse unterliegt.

In Fig. 40

sieht man die Abänderung, welche an der Walze e gemacht

werden muß, wenn die Maschine zum Biegen eines Reifens, an dem bereits ganze oder

halbe Speichen angebracht worden, bestimmt ist. In diesem Falle muß nämlich die

Walze e einen Ausschnitt m

haben, damit die Speichen vorüber gehen können.

Tafeln