| Titel: | Verbesserter Apparat zur Regulirung des Zuflusses und Abflusses von Wasser und anderen Flüssigkeiten, worauf sich Henry Robert Abraham, Civilingenieur und Architekt in Keppel-Street, Bloomsbury in der Grafschaft Middlesex, am 14. Jun. 1838 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 75, Jahrgang 1840, Nr. LXI., S. 342 |

| Download: | XML |

LXI.

Verbesserter Apparat zur Regulirung des Zuflusses

und Abflusses von Wasser und anderen Fluͤssigkeiten, worauf sich Henry Robert Abraham,

Civilingenieur und Architekt in Keppel-Street, Bloomsbury

in der Grafschaft Middlesex, am 14. Jun. 1838

ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Dec. 1839, S.

203.

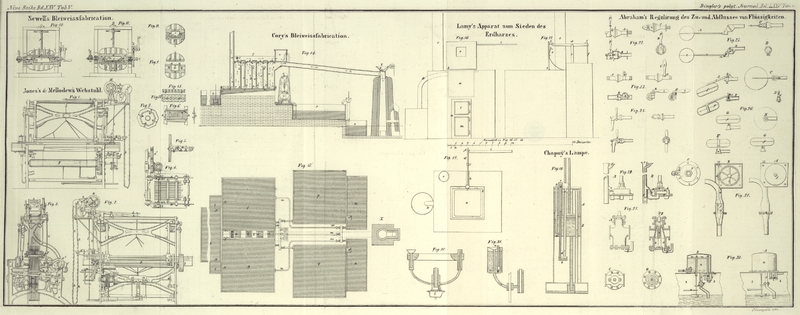

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Abraham's Apparat zur Regulirung des Zu- und Abflusses von

Wasser.

Meine Verbesserungen an den Apparaten, welche zur Regulirung des Zuflusses und

Abflusses von Wasser und anderen Flüssigkeiten an verschiedenen Arten von Behältern

bestimmt sind, betreffen: 1) eine gewisse neue Anordnung der Hahn- und

Ventiltheile, wodurch deren Spiel vervollkommnet wird, in Folge deren sie einem

größeren Druke zu widerstehen im Stande sind, und durch welche sie nicht nur

dauerhafter, sondern auch dem Auslassen minder ausgesezt werden. 2) die Anwendung

eines bekannten Principes, nämlich des sogenannten hydraulischen Paradoxums (hydrostatic paradox) auf die Regulirung des Zu-

und Abflusses von Flüssigkeiten, wodurch dieses Princip zu einem Agens wird, welches

entweder selbstthätig oder durch mechanische Vorrichtungen unterstüzt, wirkt. 3)

endlich die Verbindung dieser Principe mit anderen zur Speisung von Kesseln und

anderen Behältern dienenden Vorrichtungen, wodurch die Pumpe oder die sonstige, die

Speisung bewirkende Kraft von dem Druke befreit wird, der ihr im Augenblike der

Speisung entgegenwirkt, derselbe mag durch Gase oder Flüssigkeiten veranlaßt seyn.

Es wird dadurch, daß man in dem Kessel oder in dem Behälter ein selbstthätiges

Ventil anbringt, oder ein solches damit in Communication sezt, der Druk oder die

Reibung, welche auf der Speisungskraft lastet, so vermindert, daß sich der Behälter

schneller füllen kann, wodurch sich manchen durch mangelhafte Speisung bedingten

Unfällen vorbeugen läßt.

Ich gehe nunmehr zur Beschreibung einiger meiner Vorrichtungen über, bemerke jedoch

im Voraus, daß ich mich an keine bestimmten Formen und Anordnungen binde, sondern

mir die ausgedehnteste Anwendung meiner Erfindungen vorbehalte.

An sämmtlichen Figuren bezeichnen gleiche Buchstaben gleiche Ansichten und auch

gleiche Theile der Apparate.

In Fig. 22

sieht man einen Meßhahn, und zwar in A in einem Aufrisse, in B in einem senkrechten Durchschnitte, in C in einer horizontalen Ansicht, und in D von Vorne betrachtet. Das Ventil a, welches die Gestalt eines Kegelsegmentes hat, ist an

einer horizontalen Spindel b, die sich in den Führern

oder Stegen c, d bewegt, befestigt. Vor dem Size des

Ventiles bewegt sich ein Schlüssel e. Der Zapfen f läßt sich emporschrauben, und hiedurch kann man dem

Schlüssel und dem Griffe g jeden Grad von Reibung geben.

h ist ein Aufhälter für den Griff. i, i sind die Randkränze und die Schraube, wodurch die

beiden Theile des Zapfens oder Körpers des Hahnes mit einander verbunden sind. Die

Randkränze sind innen scharf gearbeitet, damit der Wäscher unter Einwirkung von Druk

nicht ausgetrieben werden kann. Bei dieser Einrichtung des Hahnes läuft man nicht

Gefahr, sich bei dessen Handhabung die Hand zu verbrennen.

In Fig. 23

sieht man unter A einen Aufriß, unter B einen senkrechten Durchschnitt, unter C einen Grundriß, und unter E,

F Endansichten eines Hahnes, der entweder als Verbindungshahn, oder wenn

man ihm eine runde Röhre gibt, auch als Saughahn (bib-cook) gebraucht werden kann. Das kegelförmige Ventil a, welches an einer in Stegen ruhenden Spindel b befestigt ist, wird mittelst des Schlüssels c der gabelartig oder auch anders geformt seyn kann,

bewegt. Dieser Schlüssel muß ein Loch haben, welches zur Aufnahme der Spindel d dient, die in der Büchse e

in das Zapfenloch eingepaßt ist. Die Dille f muß so

abgeschliffen seyn, daß sie bei g genau in die Büchse

paßt. In die an der Mutterschraube i befindlichen

Auskerbungen ist ein mit Ohren versehener Wäscher h

eingelassen. Der Schraubendekel k dient zur Sicherung

des Spieles des Hahnes und zur Regulirung seiner Reibung. l ist der Hebel. An diesen Figuren ist die Büchse e ein Behälter für die Flüssigkeiten, welche mit Gas vermischt fließen;

sie läßt sich leicht entleeren.An Fig.

23 sind mehrere Theile im Originale nicht mit den ihnen

zukommenden Buchstaben bezeichnet. A. d. R.

Fig. 24 zeigt

eine Modification obigen Hahnes, an welchem das Spiel ein umgekehrtes ist, und der

zu gewöhnlichen Zweken dient.

Fig. 25 gibt

eine Ansicht eines Kugel-Ventilhahnes, der, was das Spiel der Spindel

anbelangt, dem vorher beschriebenen ähnlich ist. Der vordere Führer ist hier aber

offen, damit die Spindel vordringen kann. Die Spindel wird, wenn ihr kein Hinderniß

im Wege steht, vorwärts getrieben, und das Ventil wird durch den darauf wirkenden

Druk der Flüssigkeit auf seinen Siz getrieben. Offen erhalten wird dasselbe durch das

Excentricum k, welches sich an der Stange des Schwimmers

l, l befindet, und sich um den Mittelpunkt m dreht, bis der Schwimmer über den Hahn emporgestiegen

ist, wo es dann langsam herabsinkt, und auf seinen Siz gelangt. Das Neue an diesem

Hahne liegt hauptsächlich darin, daß der Ventilsiz unter einem Winkel angebracht

ist, der keine Rükkehr des Ventiles zuläßt, und der also auch die Hin- und

Herbewegung, in die dasselbe sonst unter der Wirkung eines starken Drukes geräth,

verhütet. Die mit einem Schraubengewinde versehene Ventilbüchse, welche das Ventil

leicht zugängig macht, und das an dem Ende der Schwimmerstange befindliche

Excentricum, welches in dem Wassercanale kein Hemmniß erzeugt, sind neue Formen. A zeigt den Hahn und die Kugel von Außen. B ist ein senkrechter Durchschnitt durch denselben. C ist eine von Oben genommene Ansicht. D eine Ansicht von Vorne. a

ist das Ventil; b die Spindel; c,

d sind die Führer oder Stege.

Fig. 26 gibt

verschiedene Ansichten eines Hahnes mit kegelförmigem Zapfen, der hauptsächlich da

seine Anwendung findet, wo Flüssigkeiten langsam in Behälter fließen, und der auch

für heiße Flüssigkeiten bestimmt ist. Man kann diesen Hahn entweder durch den

directen Impuls eines Schwimmers oder auch mittelst eines Führers und Hebels, der

durch eine in der Spindel des Zapfens befindliche Spalte geht, in Bewegung sezen.

A zeigt den Hahn von Außen. B ist ein senkrechter Durchschnitt desselben. C eine Ansicht von Oben; D eine Ansicht von

Vorne. a ist der Zapfen; b

die Spindel; c der Führer; d

die in der Spindel befindliche Spalte; e der Hebel; f der Schwimmer. E zeigt

einen Hahn von derselben Art, dessen Spiel jedoch durch den directen Impuls des

Schwimmers f hervorgebracht wird. F ist ein Durchschnitt; G eine Frontansicht,

und H eine von Oben genommene Ansicht des Hahnes ohne

Schwimmer.

Fig. 27 ist

ein Hahn mit kegelförmigem Zapfen für Flüssigkeiten, und zwar namentlich für solche,

die mit Gasen vermengt sind, von denen der flüssige Theil abgeschieden werden soll.

Die unter dem Zapfen befindliche Büchse nimmt hier die Flüssigkeit auf, gestattet

aber dem Gase freien Durchgang. Die Entleerung der Flüssigkeit geschieht auf irgend

eine der gewöhnlichen Methoden. A ist ein Aufriß des

Hahnes von Außen. B ist ein Durchschnitt; C eine Ansicht von Oben; D

ein horizontaler Durchschnitt, an dem der Boden des Hahnes zu ersehen. a ist eine mit einem Schraubengange versehene Spindel,

welche sich in dem kegelförmigen Ventile bewegt, und dasselbe emporsteigen oder

herabtreten macht. Das Ventil b hat Führer c, c, die sich in senkrechten, in der Büchse d, d angebrachten Falzen bewegen. Die Schraube der Spindel wird wie

gewöhnlich mittelst eines an dem vierekigen Zapfen f

befestigten Hebels oder Schlüssels in Thätigkeit gebracht, und das untere Ende der

Spindel läuft in einer am Grunde befindlichen Pfanne. g

ist die Röhre, welche zum Abflusse der Flüssigkeit dient, die aber ebenso gut auch

durch eine hohle Spindel abfließen kann.

Fig. 28 zeigt

eine Vorrichtung, womit die Quantität der durch eine Oeffnung geflossenen

Flüssigkeit bestimmt werden kann, und zwar in A in einem

Aufrisse und in B in einem senkrecht geführten

Durchschnitte. Die Kammer oder der Körper a besteht aus

zwei Theilen, die bei b mit einander verbunden sind. Die

spiralförmigen Flügel c, c sind auf solche Weise an eine

Spindel befestigt, daß hiedurch eine an dieser lezteren befindliche endlose Schraube

d in Bewegung gesezt wird, die dann die Bewegung an

das Uhrwerk e weiter fortpflanzt. Aus den Umgängen des

Zifferblattes f oder durch andere Vorkehrungen, welche

die Zahl der Umläuft der Spirale andeuten, ergibt sich die Quantität der

Flüssigkeit, welche durch die Mündung der Röhre entwich.

Fig. 29 gibt

eine Ansicht des hydrostatischen Ventiles. Dieser Apparat wird durch den Druk einer

Flüssigkeitssäule oder durch den ausdehnungsfähigen Theil eines nach dem Principe

des hydraulischen Paradoxums eingerichteten Behälters in Thätigkeit versezt. Der

Druk der darüber stehenden oder entgegenwirkenden Kraft wird durch ein Gehäuse

aufgehoben, und die durch den Druk der Flüssigkeitssäule erlangte Kraft, welche dem

ausdehnungsfähigen Behälter mitgetheilt wird, wird auf Anhängsel, die sich an diesem

befinden, übergetragen, so daß hiedurch das Oeffnen und Schließen der unter einem

großen Druke stehenden Ventile, so wie auch andere auf die Regulirung des

Flüssigkeitszuflusses bezügliche mechanische Zweke erreicht werden. Der Apparat läßt

sich durch Entleerung der Zuflußröhre außer Thätigkeit sezen. Dieser Theil der

Maschinerie ist nämlich so eingerichtet, daß er das Spiel des Ganzen regulirt, und

daß er, je nachdem es erforderlich ist, die Flüssigkeit entweder ganz oder zum

abermaligen Gebrauche abfließen läßt. Das Spiel des Apparates kann aber ferner auch

durch eine äußere aufdrükende Kraft vermittelt werden, indem diese Kraft die

Flüssigkeitssäule, welche den ausdehnungsfähigen Theil des Behälters in Extension

erhält, aus der Stelle treibt, und die drükende Säule in einen oberhalb angebrachten

Behälter drängt, aus dem sie wieder herabsinkt, wenn der äußere Druk nachläßt. Ich

will beide Methoden zu erklären suchen, und zwar in dem ersten Falle, wo die

Flüssigkeit in den Behälter herabsteigt, folgendermaßen.

A ist ein Aufriß und B ein

senkrechter Durchschnitt des Apparates, welcher zum Schließen eines Ventiles gegen

den Druk dient. a ist ein Behälter oder Recipient, der

gemäß der in der Zeichnung gegebenen Darstellung mittelst eines wasserdichten

biegsamen Bandes, welches um eine aus Metall oder einem anderen Stoffe gebildete

Scheibe b und um eine unter dieser Scheibe befindliche

Platte d herum festgemacht ist, erzeugt wird, oder der

auch gleich dem mit einem Kolben arbeitenden Cylinder einer Dampfmaschine gebildet

seyn kann. In dem einen wie in dem anderen Falle muß der Behälter mit einer oder

zwei Röhren e, f communiciren, und durch ein Gehäuse g, g vor dem von Außen wirkenden Druk der Flüssigkeit

geschüzt seyn. In diesem Gehäuse muß sich zum Behufe des Durchganges einer an der

Steigplatte befestigten Spindel h eine Oeffnung

befinden, welche mit einer Stopfbüchse und einem Wäscher oder auch einer anderen

Vorrichtung, durch welche das Spiel der Spindel in senkrechter Richtung sicher

gestellt und das Eindringen von Flüssigkeit von Oben herab verhütet wird,

ausgestattet ist. Mit der Spindel läßt sich der Wasserweg und das Ventil i verbinden. Das äußere Gehäuse kann auf die Bodenplatte

geschraubt werden. Die kleine Röhre k soll mit einer

Abflußröhre l communiciren, damit sich das Gehäuse nicht

allenfalls füllen kann.

Wenn nun der hier beschriebene Apparat so auf den Boden eines Wasserbehälters

gebracht wird, daß, während der Recipient und die Röhre leer sind, die obere Scheibe

oder der Kolben sich auf der Bodenplatte herunten befindet, das obere Ende der Röhre

mit dem Scheitel des Wasserbehälters auf gleicher Höhe steht, und die Abflußrohre

l, wie dieß gewöhnlich der Fall zu seyn pflegt,

durch den Boden sezt, so wird, wenn man durch eine an dem Ventilsize i angebrachte Röhre Flüssigkeit zufließen läßt, sobald

der Wasserbehälter beinahe voll geworden, eine Quantität Flüssigkeit in der Röhre

e herab in den Recipienten fließen, und das Ventil

i mit einer Kraft empordrüken, welche mit der mit

dem Flächenraume der Scheibe multiplicirten Höhe der in der Röhre enthaltenen

Flüssigkeitssäule im Verhältnisse steht. Es wird demnach auf diese Weise eine große

Kraft gewonnen. Der Abfluß aus der Röhre f in die

Ausflußröhre regulirt die Fortdauer der Kraft und beschränkt deren Dauer.

Im zweiten Falle kann man die Kraft bei H wirken lassen,

wie man an der später zu beschreibenden Fig. 30 sieht. Hier ist

nämlich p ein Recipient, der mit Flüssigkeit gefüllt und

dem bereits beschriebenen ähnlich ist, jedoch kein Gehäuse g besizt. Die Röhre q ist bis zu einer Höhe,

bei welcher der Recipient mit einer bestimmten Kraft ausgedehnt wird, gefüllt, und

über ihr befindet sich ein seichtes Gefäß i, welches dem

atmosphärischen Druke offen steht und zur Aufnahme der emporsteigenden Flüssigkeit

dient. Der durchbrochene Rahmen s, s trägt die

Bodenplatte. Jede auf p wirkende Kraft wird, wenn sie

die Kraft der Säule q übersteigt, die Flüssigkeit in den

Recipienten r treiben, und zugleich das an der oberen

Platte des Recipienten angebrachte Ventil t öffnen. So

wie aber das Gewicht wieder von p beseitigt wird, wird

die Flüssigkeit in dem Recipienten wieder ihren früheren Raum einnehmen und das

Ventil wieder schließen.

Fig. 30 zeigt

einen Apparat, womit das Wasser an den Dampfkesseln nach geschehener Verdichtung zu

abermaligem Gebrauche gewonnen werden kann, und mit dessen Hülfe sich in dem

Augenblike, wo ein freies Spiel erforderlich ist, der der Speisungskraft

entgegenwirkende Druk beseitigen läßt. Ich nehme übrigens das Princip der Speisung

durch Ausgleichung des Drukes keineswegs als meine Erfindung in Anspruch, sondern

erkläre als solche nur einige Abänderungen, in deren Folge das Spiel des Apparates

mit größerer Sicherheit und Wirksamkeit von Statten geht.

An dem Aufrisse A und dem senkrechten Durchschnitte B dieses Apparates ist a ein

geschlossenes Gefäß, welches durch die Röhren c, c, d

mit einem Kessel b communicirt. e, f, t sind die zur Absperrung der Communication dienenden Ventile; g ist ein Schwimmer; h ein

Führer; i ein zur Bewegung des Ventiles dienender Hebel;

f, k eine Speisungsröhre, deren Ventil l sich nach Aufwärts öffnet; m ein hohler Schwimmer, an dessen Stelle man auch einen Luftsak anwenden

kann. Wenn der Schwimmer g so eingerichtet ist, daß,

wenn der Dampf im Kessel b einen bestimmten Druk hat und

das Wasser auf einer bestimmten Höhe steht, das Ventil e

geschlossen ist; wenn dem Regulator H eine solche

Einrichtung gegeben worden, daß er bei gleichem Druke das Ventil t geschlossen erhält; und wenn das Ventil f mittelst des Hebels i

geschlossen ist, so wird, wenn das Gefäß a mit Wasser

gefüllt ist, nichts in den Kessel fließen; so wie aber das Wasser weniger wird und

der Schwimmer g mit ihm herabsinkt, wird das Ventil e geöffnet werden und Dampf aus dem Kessel in das Gefäß

a in den über dem Schwimmer m befindlichen Raum emporsteigen. Wenn durch das Emporsteigen des Dampfes

zwischen a und b wieder das

Gleichgewicht hergestellt worden, so wird durch d Wasser

in den Kessel einfließen; und ist ein Vacuum entstanden, so kann a leicht durch die Röhre k

einen Zufluß erhalten. Der Schwimmer g soll so belastet

seyn, daß der auf das Ventil e wirkende Dampfdruk das

Schwimmen desselben begünstigt, bis das Wasser den Schwimmer beinahe verläßt, wo

dann der Schwimmer herabsinkt und nicht eher wieder emporsteigt, als bis er beinahe mit Wasser bedekt

ist. Es ist auf diese Weise ein Zwischenraum für das Spiel des Dampfes gegeben. Das

Ventil f öffnet sich nicht eher als bis ein Zwischenraum

hinter e eröffnet worden. Diese Einrichtung ist der

zunehmenden Thätigkeit wegen und zur Verhütung plözlicher Stöße der Ventile

erforderlich. Der Schwimmer m oder eine andere geeignete

Vorrichtung verhindert, daß der Dampf plözlich mit der kälteren Flüssigkeit in

Berührung kommt und zu rasch verdichtet wird; auch unterstüzt er den Abfluß der

Flüssigkeit. Die Vorrichtung H unterstüzt bei jeder

plözlichen Zunahme des Drukes die übrigen Ventile und auch den Wasserzufluß zum

Recipienten bei einer hohen Temperatur. Bei irgend eintretender Gefahr wird hiedurch

auch von der die Speisung bewirkenden Kraft der Druk abgewendet.

Tafeln