| Titel: | Verbesserungen im Weben von Leinen- und anderen Fabricaten, worauf sich Edward Pearson Tee, Färber- und Leinenwaaren-Fabrikant von Barnsley in der Grafschaft York, am 11. Febr. 1839 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 76, Jahrgang 1840, Nr. V., S. 27 |

| Download: | XML |

V.

Verbesserungen im Weben von Leinen- und

anderen Fabricaten, worauf sich Edward Pearson Tee, Faͤrber- und

Leinenwaaren-Fabrikant von Barnsley in der Grafschaft York, am 11. Febr. 1839 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Jan. 1840,

S. 37.

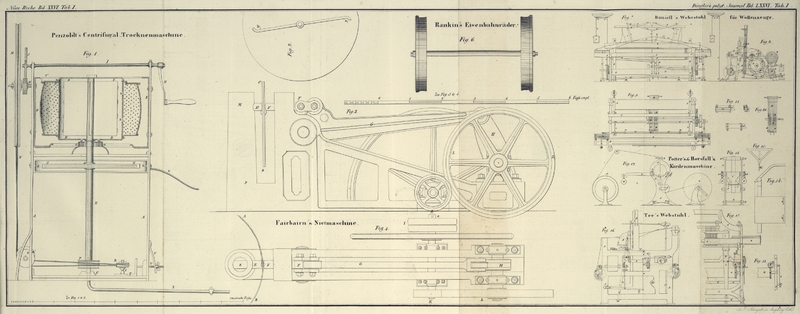

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Tee's verbesserter Webestuhl.

Meine Erfindung betrifft eine eigene Methode, nach welcher an den zum Weben von

Leinen- und anderen Fabricaten bestimmten Stühlen während des Eintragens des

Einschusses die Kettenfäden so abgewunden werden, daß die Fabricate regelmäßiger

ausfallen; daß durch die ganze Länge des Fabricates auf gleiche Längenräume eine

mehr gleiche Anzahl von Einschußfäden trifft, als dieß bei Anwendung der

gewöhnlichen Stühle der Fall ist; und daß die Kette, während das Weben von Statten geht, auf

gleicher Spannung erhalten wird.

Da der Bau und die Einrichtung der verschiedenen Arten von Webestühlen hinreichend

bekannt ist, so brauche ich mich in keine weitläuftige Beschreibung einzulassen; ich

hielt es vielmehr für genügend, in der Zeichnung nur so viel von einem mechanischen

Webestuhle zu zeigen, als zur Erläuterung meiner Erfindung erforderlich ist. Von

allen den bekannten Theilen nehme ich nichts als meine Erfindung in Anspruch; eben

so wenig beschränke ich mich aber auch auf die Anwendung der von mir erfundenen

Mechanismen an irgend einer bestimmten Art von Webestuhl. Ich hielt es nicht für

nöthig, die Anwendung dieser Mechanismen an verschiedenen Webestühlen zu zeigen, da

jeder Sachverständige diese nach der Beschreibung, die ich geben will, selbst zu

machen wissen wird.

Fig. 16 zeigt

einen mechanischen Webestuhl, an dem meine Erfindung angebracht ist, in einem

Endaufrisse.

Fig. 17 ist

ein Theil eines Frontaufrisses, an dem die Theile, durch welche die Bewegung des

Kettenbaumes bewerkstelligt wird, zu ersehen sind.

Fig. 18 ist

gleichfalls ein Theil eines Frontaufrisses, woran jene Theile zu sehen sind, welche

die zum Aufwinden des Fabricates erforderliche Bewegung erzeugen. An sämmtlichen

Figuren beziehen sich gleiche Buchstaben auf gleiche Theile.

A, A ist das Gestell des Stuhles. B das Ladenbrett, C ein Schüzentreiber und

Schaft. D sind Kurbelarme oder Verbindungsstangen. E Kurbeln oder Krummzapfen. F die Welle des Muschelrades für die Tritte sowohl als für die

Schüzentreiber. G ist der Kettenbaum und H der Zeugbaum. I, I sind

die Schwerter oder Träger der Lade und des Schüzenbrettes mit den Büchsen. K der Schaft, an dem die Schwerter aufgehängt sind. L ein kurzer Arm, welcher mit den Schwertern I, I sowohl, als mit einem Kurbelarme ein Gelenk bildet.

M eine Feder, welche sich an einer zwischen dem

Kurbelarme D und dem Arme L

angebrachten Spindel befindet, und welche zugleich mit anderen dazu gehörigen

Theilen zur Regulirung der Gewalt des Schlages, so wie auch zur Regulirung des

Abwindens der Kette von dem Kettenbaume dient. N ein

Hebel, der durch einen Zapfen bei n mit dem Gestelle A in Verbindung steht, durch das an der Kurbelwelle E befindliche Muschelrad a

in Bewegung gesezt wird, und durch die Stangen o den

Hebel P in Bewegung bringt. An diesem lezteren befindet

sich der Sperrer oder Däumling h, der auf den Zähnen des

Sperrrades Q ausruht. An der Welle dieses lezteren

befindet sich das Wurmrad R, und dieses greift in das

Rad S, wodurch eine fortwährende Abwindbewegung des Kettenbaumes G erzeugt würde. Diese wird jedoch verhindert durch

einen an dem Endgestelle befindlichen Schieber c, dessen

Beschaffenheit aus der Zeichnung hervorgeht, und der, wenn der an den Schwertern I befindliche Vorsprung m

ihn trifft, von diesem um etwas Weniges vorwärts getrieben wird. Der Kniehebel d steht durch ein Stiftgelenk mit dem Schieber c in Verbindung, ist aber zugleich auch durch die Kette

oder durch die Schnur f mit einem von dem Däumlinge h, Fig. 17, auslaufenden

Arme verbunden, so daß jedesmal, so oft der Schieber durch die Vorwärtsschwingung

der Lade in Bewegung geräth, der Däumling h aus dem

Sperrrade Q ausgehoben wird, und sich frei bewegen kann,

während das Sperrrad an seiner Welle stehen bleibt. Das Herabfallen des Däumlinges

erfolgt, indem der Vorsprung m bei der Schwingung der

Lade nach Rükwärts den Schieber c bei g trifft. Hieraus erhellt, daß wenn der Punkt e des Schiebers an dieser Stelle feststeht, die Lade

durch das Gewebe angehalten wird, weil, sobald der Schieber bewegt worden, hiedurch

auch die Abgabe der Kette von dem Kettenbaume verhindert ist, während die Feder M zur Compensation nachgibt. Je nachdem also der

Schieber c etwas näher oder weiter von der Lade gestellt

wird, kann man dem Zeuge eine beliebige Dichtheit und Stärke geben, indem die Kraft

des Schlages in dem Maaße größer seyn wird, als das Rietblatt früher oder später auf

den Zeug trifft und dadurch angehalten wird. Dieses Anhalten hängt von der Stellung

des Aufhalters e ab. Je näher dieser der Lade steht, um

so mehr wird die Feder M zusammengedrükt werden.

Die Aufnahme des Zeuges geschieht in Folge der Thätigkeit des Hebels W, an dem ein kleines Gewicht V aufgehängt ist. Dieser Hebel steht durch eine Kette oder durch eine

Schnur s mit dem Hebel N in

Verbindung, und sezt mittelst der Stange X den Hebel und

Däumling k in Thätigkeit, so daß dieser in das Sperrrad

X eingreift und dadurch bewirkt, daß das Schnekenrad

T das an dem Zeugbaume befindliche Rad w in Bewegung sezt. Das Aufwinden des Zeuges erfolgt

demnach vermöge des Herabsinkens des Gewichtes. Hieraus erhellt, daß die Kette stets

in gleicher Spannung erhalten wird; daß das Aufwinden des Zeuges nur dann von

Statten gehen kann, wenn sich die Kette abwindet, und daß das Abwinden der Kette von

dem Eintragen des Einschusses abhängt.

Es ist mir wohl bekannt, daß man das Abwinden der Kette schon auf mehrfache Weise

mehr oder minder von dem Eintragen der Einschußfäden abhängig zu machen suchte, und

daß auch mehrere Patente aus derlei Methoden genommen wurden; ich beschränke daher meine Ansprüche

lediglich auf das oben beschriebene Verfahren.

Tafeln