| Titel: | Verbesserungen in der Spinnerei von Hanf, Flachs und anderen Faserstoffen, worauf sich William Arthur, Maschinenfabrikant von Glasgow, am 4. Novbr. 1837 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 76, Jahrgang 1840, Nr. XXIX., S. 105 |

| Download: | XML |

XXIX.

Verbesserungen in der Spinnerei von Hanf, Flachs

und anderen Faserstoffen, worauf sich William Arthur, Maschinenfabrikant von Glasgow,

am 4. Novbr. 1837 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions.

Maͤrz 1840, S. 136.

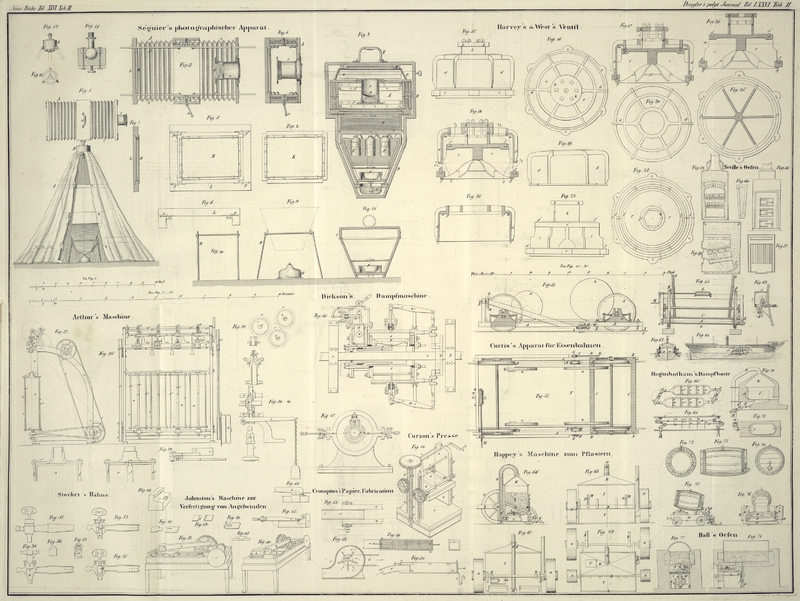

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Arthur's Verbesserungen in der Spinnerei von Hanf, Flachs

etc.

Meine Erfindung beruht auf der Verbindung gewisser Mechanismen zu einer Maschine, mit

welcher Hanf, Flachs und andere Faserstoffe gesponnen werden können, die sich jedoch

hauptsächlich zur Erzeugung des in der Seilerei gebräuchlichen Garnes eignet.

Fig. 26 ist

eine Frontansicht und Fig. 27 ein

Querdurchschnitt meiner Maschine. Fig. 28 gibt einen

Durchschnitt einiger Theile derselben. Fig. 29 ist ein Grundriß

der unbeweglichen Wangen l. Fig. 30 zeigt einige der

arbeitenden Theile in einem größeren Maaßstabe. An allen diesen Figuren sind gleiche

Theile mit gleichen Buchstaben bezeichnet.

In dem Gestelle a, a der Maschine ruht die

Haupttreibwelle b, an der die Rollen angebracht sind,

womit die Kannen, die zur Aufnahme der Wikler bestimmt sind, in Bewegung gesezt

werden. Diese Welle erhält ihre Bewegung von einer Dampfmaschine oder einer anderen

Triebkraft, und zwar durch einen Treibriemen, der über die an ihr aufgezogene Rolle

c geschlungen ist. d ist

eine lose Trommel, auf die der Treibriemen hinübergeschoben wird, wenn man den Gang

der Maschine zu unterbrechen wünscht, wie dieß allen Mechanikern sattsam bekannt

ist. An dem anderen Ende der Welle b ist die Trommel e befestigt, von der aus die Bewegung mit Hülfe des

Treibriemens f an die an der Welle h aufgezogene Rolle g

fortgepflanzt wird. Die Wellen b und h laufen an beiden Enden der Maschine in dem Gestelle in

entsprechenden Zapfenlagern. An der Welle h befindet

sich eine Reihe von Rollen i, i, welche mittelst

Treibschnüren oder anderen sachdienlichen Geräthen die hohlen Spindeln j, j, die zu diesem Zweke mit entsprechenden Rollen

ausgestattet sind, in Bewegung sezen. Jede dieser hohlen Spindeln besteht aus einer

Röhre j, die in den Lagern k

umläuft, und deren Beschaffenheit und Form aus den verschiedenen Figuren, namentlich

aus Fig. 28

und 30

erhellt. An den oberen Enden dieser Röhren sind mittelst Angeln zwei Wangen oder

Zangenarme j', j' angebracht, die durch die beiden

Federn j², j²

gegen einander angedrükt werden. Die beiden Wangenoberflächen, welche hiebei an

einander zu liegen kommen, haben Furchen, deren Seiten nicht parallel laufen, sondern glokenförmig

ausgebaucht sind, so daß sie die Wikler an ihrem oberen Theile festhalten. Der Zwek

dieser an den hohlen Spindeln j angebrachten Zangen ist,

den Wikler an dieser Stelle so fest zu halten, daß ihm durch das Umlaufen der

Spindel die Drehung gegeben werden kann, während er über den Haltpunkt hinaus

gezogen wird. Ein zweites Wangenpaar, welches das erzeugte Garn festhält, sieht man

bei l. Während das Garn von einem der Wangenpaare j¹, j¹ zu dem

Wangenpaare l, l gezogen wird, wird ihm zwischen diesen

beiden Punkten die erforderliche Drehung gegeben; und je nach der Geschwindigkeit,

mit der das Garn von dem Punkte j¹ zu dem Punkte

l gezogen wird, und je nach der Zahl der Umläufe,

welche die hohle Spindel innerhalb dieser Zeit Vollbringt, wird das Garn eine

bestimmte Härte oder Drehung bekommen. Die Maschine erzeugt auf diese Weise stets

ein sehr fest und gleichgesponnenes Garn, welches weit stärker und wohlfeiler ist

als das von den Seilern mit der Hand gesponnene, und welches daher auch besseres und

gleicheres Tauwerk gibt. Die Zangen l bestehen aus der

beweglichen Wange l, die ihren Drehpunkt in l' hat, und die mittelst eines belasteten Hebels gegen

die unbewegliche Wange l² angedrükt wird. An den

auf einander drükenden Oberflächen dieser Wangen befinden sich kleine parallele

Furchen. Von den Wangen l hinweg wird das Garn mittelst

der Ziehwalzen o, p, q gezogen, damit es sodann je nach

Bedarf auf einen Haspel oder eine Spule aufgewunden werden kann. Die Walzen oder

Rollen o, p, q sind an den Wellen o', p', q' aufgezogen, und erhalten ihre Bewegung von einem Räderwerke r, welches durch einen Treibriemen s von der Treibwelle b her

getrieben wird. Dieser Riemen treibt nämlich die Trommel s¹, welche an der Welle s²

läuft, und an dieser Trommel befindet sich das Getrieb t, welches je nach der Drehung, die dem Garne in einer bestimmten Richtung

gegeben werden soll, ausgewechselt werden kann, und welches in das an der Welle o' aufgezogene Rad eingreift.

An der Treibwelle b befinden sich ferner die Rollen w, w, von denen aus Treibschnüre an die Rollen laufen,

welche an den Rahmen, die die Kannen x tragen,

angebracht sind. Diese Kannen x werden mittelst irgend

einer der bekannten Maschinen, welche nicht zu meiner Erfindung gehören, mit Wiklern

von bedeutender Länge gefüllt, und nachdem sie gefüllt sind, in die Rahmen y gesezt. Jeder dieser Nahmen besteht aus einer

kreisrunden Scheibe y¹, deren Spindel oder Welle

nach Abwärts gerichtet ist, und aus der oberen Scheibe y², in der sich zum Behufe des Durchganges des Wiklers eine Oeffnung

befindet. Die beiden Scheiben y¹, y² sind durch die drei Stäbe y³ mit einander verbunden; ein vierter Stab y⁴ ist solchermaßen angebracht, daß er mit

Leichtigkeit zu beseitigen ist, damit man die geleerten Kannen wegschaffen und

gefüllte dafür an deren Stelle sezen kann. Die Rahmen y

werden in derselben Richtung, in der die hohlen Spindeln umlaufen, in Bewegung

gesezt, damit an jenem Theile des Wiklers, der sich unter dem Haltpunkte der

umlaufenden Zangen oder Wangen j' befindet, die Drehung

abgehalten wird. Ich finde es für gut, die Kannen den Spindeln etwas weniges

vorlaufen zu lassen, obwohl dieß nicht absolut nöthig ist. Wie man sieht, befinden

sich die hohlen Spindeln j und die Mündungen der Rahmen

y in einiger Entfernung von einander, welche

Einrichtung getroffen ist, damit der die Maschine bedienende Arbeiter den Wikler

austreten sieht, und ein zufällig vorkommendes gedoppeltes Austreten desselben

verhüten kann. Bestünde keine Neigung zu dieser Doppelung, so könnte man die Rahmen

y mit den Spindeln verbinden.

Ich erkläre schließlich, daß ich keinen der einzelnen Theile als meine Erfindung in

Anspruch nehme, und daß ich mich auch nur in so weit an die beschriebene Anordnung

derselben binde, als es die Beibehaltung meines Principes erfordert. Meine Erfindung

besteht nämlich in einer Maschine, in welcher fortlaufende Wikler, die von einer

Kanne oder von anderen Behältern kommen, mittelst eines umlaufenden Apparates, der

die Fasern so fest erfaßt, daß ihnen die Drehung gegeben werden kann, gesponnen

werde, während von dem losen oder frei gelassenen Wikler die Drehung bis zum

gehörigen Zeitpunkte abgehalten wird. Dabei wird die erforderliche Drehung dadurch

erzielt, daß man die Geschwindigkeit, mit der das Garn durchgezogen wird, auf die

oben angegebene Weise mit den Umläufen des Drehapparates in gehöriges Verhältniß

bringt.

Tafeln