| Titel: | Ueber das Troknen des Torfs. Vom Hüttenverwalter v. Kirn in Christophsthal (Würtemberg). |

| Fundstelle: | Band 76, Jahrgang 1840, Nr. XLIV., S. 185 |

| Download: | XML |

XLIV.

Ueber das Troknen des Torfs. Vom

Huͤttenverwalter v.

Kirn in Christophsthal (Wuͤrtemberg).

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

v. Kirn, uͤber das Troknen des Torfs.

Durch das Steigen der Preise des Holzes wird man in der neuesten Zeit in mehreren

Gegenden immer mehr auf die Benuzung des Torfs als

Brennmaterial angewiesen, dessen vortheilhafte Anwendung vorzüglich von dem

Trokenheitszustande abhängt, in welchem die verschiedenen Feuerungen damit gespeist

werden. Den Besizern von Torfstichen und allen denjenigen, welche schon längere Zeit

Torf in größeren Quantitäten als Brennmaterial angewendet haben, ist es bekannt, daß

in vielen Jahrgängen die Witterung von der Art ist, daß der Torf in der freien Luft

sehr unvollständig, bisweilen gar nicht troknet. Dieß führt dann folgende Nachtheile

herbei:

1) muß bei jeder Feuerung eine dem Wassergehalte des zu verbrennenden Materials

entsprechende Menge desselben verbrannt werden, um dieses Wasser zu verdampfen, welche für den Zwek der Feuerung verloren geht;

2) läßt sich nur in dem Grade, in welchem diese Verdampfung abnimmt, eine höhere

Temperatur erreichen;

3) vertheuert der Wassergehalt des nassen Torfs den Transport desselben im Verhältniß

dieses Gehaltes;

4) zerbricht der nasse Torf bei jeder Behandlung, als Verladen, Führen etc., sehr

viel leichter als trokener, namentlich wenn er längere Zeit in größeren Haufen auf

einander gelegen ist, wodurch er zum Theil unverkäuflich wird.

Der Werth des Torfs als Brennmaterial kann sich daher durch den Einfluß der Witterung

in einem Jahrgang außerordentlich vermindern, ja sogar beinahe auf nichts reduciren,

was bewirkt, daß die Torffelder den Werth bei weitem nicht haben, den sie haben könnten, wenn sich

Mittel fänden, dem Consumenten den Torf immer gleich troken zu liefern.

Um dieß zu bewirken, hat man schon verschiedene Versuche gemacht, und namentlich den

Torf in großen Scheunen aufgebeugt und möglichst viel Luftzug gegeben. Soll aber

diese Einrichtung von erheblichem Nuzen seyn, so müssen die Scheunen eine große

Quantität Torf fassen und, wenn sie nicht unverhältnißmäßig groß und deßhalb kostbar

seyn sollen, bis oben angefüllt werden. Durch das Füllen derselben und das längere

Aufeinanderliegen der großen Masse feuchter Torfstüke entstehen indessen die ad 4) beschriebenen Nachtheile, neben dem, daß völliges

Abtroknen, namentlich der unteren Schichten, nicht erreicht werden kann. Diese

Torfscheunen haben daher nur den Nuzen, daß die ganze Masse des dahin gebrachten

Torfs nicht nässer werden kann, als sie zuvor war; sie sind mithin bloß als trokene

Aufbewahrungsorte anzusehen.

Das einzige sichere Mittel, diesem Uebelstande abzuhelfen, ist, denjenigen Theil des

Torfs künstlich zu troknen, welcher in freier Luft gar

nicht oder nicht vollständig getroknet werden konnte. Es mag allerdings als ein

großes Unternehmen erscheinen, dieß bei einem ausgedehnteren Torffelde zu

bewerkstelligen, und dürfte bei den bisher üblichen Einrichtungen zum künstlichen

Troknen von Holz und Torf auch nicht leicht ausführbar seyn. Die neuerlich auf

mehreren französischen Glashütten eingeführten Holzdörreinrichtungen lassen sich aber zu diesem Behufe so zwekmäßig anwenden,

daß sich damit wenigstens sehr viel leisten läßt, was aus nachfolgender Beschreibung

einer solchen Einrichtung hervorgeht.

Statt daß man früher das Holz in großen gemauerten Räumen aufbeugte, diese heizte,

wenn dasselbe gehörig gedörrt war, öffnete, erkalten ließ, dann leerte, wieder

füllte und endlich den kalten Ofen wieder anfeuerte, hat man auf obigen Hütten lange

Gewölbe eingerichtet, die gehörig geheizt werden, aber bei dem Füllen und Leeren

nicht abgekühlt werden müssen, sondern fortwährend warm bleiben können, weil das

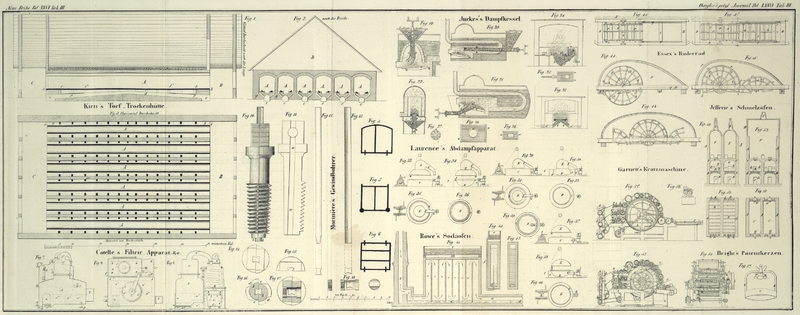

Holz auf eisernen Karren hinein- und wieder herausgebracht wird. Fig. 3 zeigt

den Horizontal- und Fig. 1 und 2 die

Verticaldurchschnitte einer solchen Einrichtung nach der Länge und Breite. Die Größe

des Gebäudes ist für ein mittleres Torffeld berechnet, in

dessen Mittelpunkt es aufzustellen wäre.

A sind 6 neben einander liegende Räume 60' lang, 6' breit, mit 5' hohen Widerlagern und 12''

hoch gesprengten Gewölben; a, b Bahnschienen, auf

welchen die eisernen Wagen laufen. Diese Räume sind bei a und b mit Blechthüren geschlossen. Fig. 1 und 2 sind bei c, c die Feuerherde, c, d

(Fig. 1)

ist die Feuergasse. Diese ist vornen unmittelbar über dem Feuer mit Gewölben a,

e und b, e, dann von e bis f mit Platten von Gußeisen, und von f bis d mit starkem

Eisenblech bedekt, welches die Wärme leicht durchläßt, indessen das sehr nahe

darüber befindliche Holz auf den eisernen Wagen doch vor dem Verbrennen schüzt. Von

dieser Feuergasse führen Oeffnungen g, g die Wärme an

den Seiten der Räume A unmittelbar in dieselbe. Bei

ihrer Anordnung ist aber zu bemerken, daß sie in der Nähe der Feuerungen c, c am weitesten von einander entfernt seyn müssen,

gegen die Mitte d aber näher zusammengedrükt werden,

damit sich die Wärme gleich vertheilt.

B und C sind bedekte Räume,

welche geschlossen werden können und theils der Feuerungen wegen vorhanden seyn

müssen, theils aber auch wegen dem Füllen und Leeren der Troknengewölbe erforderlich

sind. Es ist zu bemerken, daß die Bahnschienen etwa 2 Proc. Fall von B gegen C haben, damit die

geladenen Wagen ohne Mühe herausgebracht werden können. Die zuerst auf diese Art

erbauten Dörreinrichtungen hatten breitere Gewölbe, in welchen zwei Reihen kleinerer

Wagen neben einander aufgestellt waren, zwischen denen die Wärme durchgeleitet

wurde. Gegenwärtig hat man aber schmälere Gewölbe und nur eine Reihe größerer Wagen,

wodurch der Raum weit besser benuzt werden kann.

Um das Holz auf die leichteste und wohlfeilste Art von dem Holzgarten in das

Troknenhaus zu bringen, wird von ersterem zu lezterem eine bewegliche Bahn von

leichten Bauholzstüken gebildet, auf welchen die gefüllten Wagen leicht beigeführt

werden, da man sorgt, daß der Holzgarten, wo nicht höher, doch wenigstens eben so

hoch als die Soole der Troknengewölbe liegt. Auf diese Weise ist ein Mann im Stande,

einen gefüllten Wagen (gewöhnlich halten solche 2/3 Klafter gespaltenes Holz) in das

Troknengewölbe zu führen.

Soll ein solches Gewölbe gefüllt werden, so wird ein gefüllter Wagen nach dem anderen

auf der Seite B in dasselbe geführt, der zweite an den

ersten angehängt u.s.f., bis auf diese Art alle dahin gehörige Wagen hineingebracht

und an einander gehängt sind, so daß, wenn der erste auf der Seite C vorgezogen wird, die ganze Wagenreihe nachfolgt, was

auf der gegen diese Seite geneigten Bahn sehr leicht bewerkstelligt werden kann. Das

Füllen und Leeren eines Gewölbes geschieht immer gleichzeitig und erfordert nur sehr

wenige Zeit, da die gefüllten Wagen schon auf der Seite B bereit stehen müssen und die Wagen mit trokener Waare sogleich auf der

Seite C abgeführt werden. Während dieser Operation

werden die Feuerungen nicht unterbrochen und nach Beendigung derselben das Gewölbe

sogleich wieder oben und unten geschlossen. Nur ausnahmsweise werden einzelne Wagen aus den

Gewölben genommen und durch frisch gefüllte ersezt, weil das übrige schon mehr

trokene Holz das Wasser, welches aus dem neu hineingebrachten ausgetrieben wird,

gierig an sich zieht.

Fig. 4, 5 und 6 zeigen in

zwei Durchschnitten und einem Grundrisse die Einrichtung eines Wagens, wie er für

Gewölbe von obiger Weite erforderlich ist.

Da das Füllen und Leeren der Gewölbe sehr wenige Zeit erfordert und dieselben

fortwährend in gleicher Temperatur bleiben können, so läßt sich in einem Gewölbe,

das 6 bis 8 solcher Wagen enthält, wie dieß bei Glashütten mit einem Ofen der Fall

ist, lufttrokenes Holz in 30 bis 36 Stunden so vollständig dörren, daß es für den

Gebrauch in dem Glasofen tauglich ist.

Der Brennmaterialien-Aufwand bei diesen Dörreinrichtungen soll nicht viel über

die Hälfte desjenigen betragen, welcher bei den bisher üblichen Dörröfen, die

jedesmal bei dem Füllen und Leeren abgekühlt werden mußten, erforderlich war. Der

Grund hievon liegt aber nicht allein in dem Abkühlen des Ofens, sondern auch

wesentlich darin, daß das Holz nicht nur von einer Seite von der Wärme berührt wird,

sondern von allen Seiten zugleich und hauptsächlich von Unten herauf durchdrungen

werden kann, wo dieselbe am wirksamsten ist. Zum Abziehen der aus dem Holze

ausgetriebenen Wasserdämpfe sind oben an den Blechthüren, womit die Gewölbe

geschlossen sind, Oeffnungen angebracht, welche, so wie das Dampfen mehr aufhört,

nach und nach geschlossen werden müssen, damit keine Wärme ohne Noth entweicht. Der

Brennmaterialien-Aufwand wird nach Obigem zu 5 bis 6 Proc. des zu dörrenden

Holzes angenommen werden können.

Die Vortheile dieser Einrichtung für Torf sind mithin

folgende:

1) läßt sich kaum eine Behandlungsweise des Torfs denken, wo derselbe dem Zerbrökeln

weniger unterworfen wäre, da er bloß vom Torfstich auf den eisernen Wagen geladen

und von da getroknet oder gedörrt dem Consumenten übergeben wird;

2) kann man bei jeder, auch der ungünstigsten Witterung trokenen Torf erhalten, wenn

man die Vorsicht gebraucht, solchen in bedekten Wagen von dem Troknenhause aus dem

Consumenten zuzuführen;

3) wird der Torf äußerst gleichförmig troken;

4) kann man demselben den Grad von Trokenheit geben, der dem Zweke entspricht, zu

welchem der Torf bestimmt ist. Zu gewöhnlichen Ofen- und Küchenfeuerungen ist

es z.B. nicht nöthig, denselben so sehr auszutroknen, wie dieß bei Flammöfen zum Umschmelzen des Eisens,

Ziegelbrennereien etc. erforderlich ist;

5) kann in einem solchen Gewölbe augenbliklich gelöscht werden, wenn das zu troknende

Brennmaterial in Brand gerathen sollte, indem man die Wagen schnell herauslaufen

läßt.

In einem Troknenhause, das die Dimensionen von Fig. 1, 2 und 3 hat, können in 6

Gewölben, je zu 10 Wagen, 60 Wagen von 5' Länge, 5

1/2' Breite und 4 1/2'

Höhe aufgestellt werden, welche, da sie oben nach der Form des Gewölbes höher als

die Seiten des Wagens gefüllt werden, ungefähr 130 Kubikfuß fassen oder, den

Kubikfuß zu 5 Stük Torf gerechnet, 650 Stük, in runder Summe jedenfalls 600 Stük,

und somit alle 60 Wagen 36,000 Stük.

Es dürfte kaum zu bezweifeln seyn, daß Torf, der nicht völlig durchnäßt ist, in

diesen Gewölben in 36 Stunden so weit abgetroknet werden kann, daß er, wenn er auch

noch viele Feuchtigkeit enthält, für Oefen- und Küchenfeuerungen etc.

vollkommen tauglich ist. In 48 Stunden sollte aber solcher Torf für Flammfeuerungen

aller Art brauchbar gemacht (gedörrt) werden können. In den Monaten Mai, Junius,

Julius, August und September (zu 150 Tagen gerechnet) ließen sich daher, die

Troknenzeit zu 36 Stunden angenommen, 3,600,000 Stük troknen. Sollte aber z.B. nur

2/3 der Zeit bloß getroknet und 1/3 gedörrt werden, so würde sich ein Ausbringen ergeben von 3,300,000 Stük,

und zwar 2,400,000 Stük getroknet und 900,000 Stük gedörrt.

Was sodann den Kostenpunkt anbelangt, so

wird sich ein solchesTroknenhaus sammt eisernen Schienen etc.

herstellen lassen um

2500 fl.

80 eiserne Wagen à 20 fl.

1600 –

Holzschienen vom Torfstich zum

Troknenhause

300 –

–––––––

Summe

4400 –

Interesse hieraus zu 4 Proc.

176 –

Erhaltungskosten des Ganzen

154 –

–––––––

Summe

330 –

Bei 3,300,000 Stük betrifft es mithin das Tausend ungefähr 6 kr. Um 14 kr. sollten

1000 Stük Torf durchschnittlich in das in der Mitte des Torffeldes liegende

Troknenhaus geschafft und daselbst getroknet werden können, da sie bloß auf die

Wagen geladen und auf Schienenwegen beigeführt werden dürfen und die Feuerungen in

gleichem Gange zu erhalten sind. Der ganze Kostenbetrag von tausend Stük, zu 2/3 zu

troknen und 1/3 zu dörren, würde sich daher auf ungefähr 20 kr. ohne Brennmaterialbelaufen, was jedenfalls schon durch

den wohlfeileren Transport trokener leichter Waare gegen die nicht ausgetroknete schwere,

wenn die Entfernung einigermaßen bedeutend ist, völlig ausgeglichen wird.

Obschon der Brennmaterialien-Aufwand zu dem Troknen einer größeren Quantität

desselben Materials, wie oben bemerkt, nie in Rechnung genommen werden kann, wenn

sich das Troknen nicht durch Sonne und Luft hätte bewerkstelligen lassen, weil bei

dem Verbrennen des wasserhaltigen Brennmaterials in jedem Falle eine gewisse

Quantität hievon einzig um den Wassergehalt zu verflüchtigen verwendet werden muß,

welche für den Zwek der Feuerung gänzlich verloren

ist, so kann auch schon deßhalb kein besonderer Aufwand für Brennmaterial berechnet

werden, weil sich

1) bei dem Stechen und Verladen des Torfs unvermeidlich viele Abfälle ergeben,

welche, wenn sie nicht zu diesen Troknenöfen verwendet werden, unbenuzt liegen

bleiben und verderben;

2) wie oben angeführt, bei diesem Verfahren sehr viel Torf ganz und verkäuflich bleibt, welcher im anderen

Falle in Stüke geht und unverkäuflich wird;

3) oberhalb der Troknengewölbe in dem Raume D (Fig. 2) noch

eine solche Temperatur vorhanden ist, daß immer eine große Quantität für die

Feuerungen der Troknengewölbe bestimmte Torfstüke ohne besonderen Aufwand daselbst

getroknet werden können.

So nüzlich mithin diese Trokneneinrichtungen für Besizer von Torffeldern sind, eben

so sehr werden sie ihren Nuzen bei Fabriken bewähren, welche größere Quantitäten

Torf sehr troken darstellen (dörren) müssen, indem sie nicht kostbarer als die

bisher üblichen derartigen Einrichtungen sind, und weit mehr leisten. (Riecke's Wochenblatt für

Land- und Hauswirthschaft, Nr. 13.)

Tafeln