| Titel: | Verbesserungen in der Fabrication von Glaubersalz, worauf sich Laurence Rowe, Seifenfabrikant von Brentford in der Grafschaft Middlesex, am 16. April 1839 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 76, Jahrgang 1840, Nr. XLVI., S. 192 |

| Download: | XML |

XLVI.

Verbesserungen in der Fabrication von

Glaubersalz, worauf sich Laurence

Rowe, Seifenfabrikant von Brentford in der Grafschaft Middlesex, am 16. April 1839 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions.

Maͤrz 1840, S. 119.

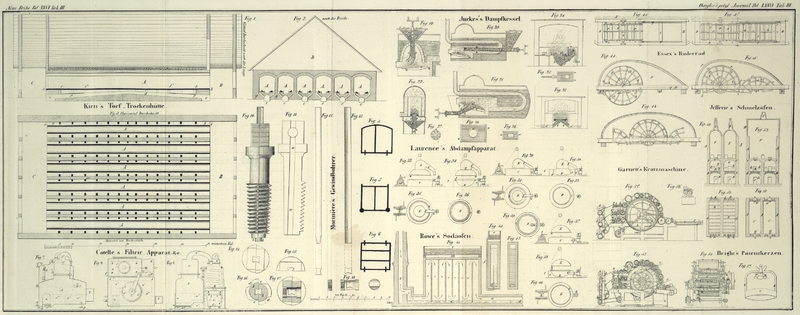

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Rowe's Apparat zur Fabrication von Glaubersalz.

Meine Erfindung betrifft eine eigene Anwendung des Wassers zur Verdichtung des

salzsamen Gases sowohl als der sonstigen, bei der Glaubersalz-Fabrication

sich entwikelnden schädlichen Gase. Sie besteht in einem Schlote oder Schlauche,

welcher von dem Ofen in den Schornstein führt, und dabei über einen Canal läuft, in

welchem das zur

Verdichtung verwendete Wasser abläuft. Dieser Schlauch, der so weit seyn muß, daß

die Gase über dem Wasser frei hinziehen können, steigt in einer geeigneten

Entfernung von dem einen Ende auf 16 Fuß oder auch auf irgend eine andere, der Größe

der Werke entsprechende Höhe empor, und hierauf mehreremale abwechselnd auf und

nieder, so daß eine Reihe von Kammern entsteht, in denen die Gase abwechselnd auf

und nieder steigen müssen. Diese Kammern sind abwechselnd einmal oben und einmal

unten geschlossen, und zwar oben durch die Bak- oder Bausteine, aus denen der

Schlauch gebaut ist, unten dagegen durch das in dem Canale befindliche Wasser,

welches bis über die Löcher oder Bögen, durch die es strömt, emporreichen muß, damit

kein Gas durch diese Löcher oder Bögen entweichen kann. Dergleichen auf- und

niedersteigende Kammern sollen so viele vorhanden seyn, als es die Größe der Werke,

in denen die Fabrication betrieben wird, erheischt. Ich fand vier aufsteigende und

eben so viele absteigende Kammern von je 16 Fuß Höhe und 2 Fuß Weite zur Reinigung

der Producte von 6 Oefen und zur wöchentlichen Zersezung von 13 Tonnen Kochsalz

vollkommen genügend. Der Austritt der Gase in den Schornstein ist nur dann möglich,

wenn sie durch alle diese Kammern gegangen und dabei dem von mir erfundenen

Reinigungsprocesse ausgesezt gewesen sind.

Zum Behufe der Reinigung der Gase auf dem Durchgange durch diese Kammern und zum

Behufe der Verdichtung und Abscheidung der nachtheilig wirkenden Gase bringe ich

über dem Scheitel des Schlauches einen Wasserbehälter an, und zwar in solcher Höhe,

daß das Wasser einem bedeutenden Druke ausgesezt ist. Von diesem Behälter aus leite

ich das Wasser in Röhren an die Böden der Kammern herab, und unter diesen Böden

biege ich die Röhrenenden solchergestalt auf, daß das aus ihnen austretende Wasser

vermöge des auf dasselbe wirkenden Drukes beinahe bis zur Deke der Kammern in einem

Strahle emporgetrieben wird. Das Wasser zerstäubt sich hiebei und fällt als feiner

Regen in den Schlauchkammern, in denen die Gase vorwärts zu strömen trachten, herab.

Die Wasserröhren können entweder innerhalb oder außerhalb der Kammern herabgeleitet

werden; in ersterem Falle müssen sie aus glasirter Töpferwaare oder aus irgend einem

anderen Materiale, welches von den sauren Gasen nicht angegriffen wird, bestehen.

Die Mündung, bei der das Wasser aus den Röhren austritt, kann rund seyn, oder auch

irgend eine andere zu größerer Zerstäubung des Wassers beitragende Form haben.

Nachdem das Wasser auf diese Weise sowohl beim Hinaufsprizen als beim Herabfallen

mit den Gasen in Berührung gekommen, ihnen hiebei eine sehr große Oberfläche

dargeboten, und somit

die Verdichtung der schädlich wirkenden Gase vollbracht hat, fließt es zugleich mit

diesen verdichteten Gasen in dem am Grunde befindlichen und eigens dafür bestimmten

Canale ab.

Nach einem anderen Verfahren, dessen ich mich gleichfalls mit Vortheil bediente, ließ

ich von einem Wasserbehälter aus in einer Reihe von Röhren in den oberen Theil einer

jeden der Kammern Wasser eintreten und in den Kammern selbst über mehrere etwas

schief geneigte Bretter herabfallen, wodurch gleichfalls eine große, zur Reinigung

der Gase dienende nasse Oberfläche erzeugt wurde. Ich gebe jedoch der zuerst

beschriebenen Vorrichtung den Vorzug.

Fig. 41 zeigt

meinen Apparat in einem Längendurchschnitte; Fig. 42 und 43 sind

Querdurchschnitte einer der Kammern. a ist der Schlauch;

b der Schornstein; c, c,

c die auf- und niedersteigenden Kammern des Schlauches; d der Canal für das abfließende Wasser; e der über den Kammern angebrachte Wasserbehälter, von

dem aus für jede Kammer eine Röhre f herabsteigt, deren

unteres Ende innerhalb der Kammer aufgebogen ist. Die Pfeile deuten die Richtung an,

in der die Gase strömen.

Tafeln