| Titel: | Verbesserungen im Ausschmelzen von Kupfer und anderen Erzen, worauf sich William Jefferies, Raffineur in Holme-Street, Mile End, Grafschaft Middlesex, am 22. Mai 1839 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 76, Jahrgang 1840, Nr. XLVII., S. 193 |

| Download: | XML |

XLVII.

Verbesserungen im Ausschmelzen von Kupfer und

anderen Erzen, worauf sich William

Jefferies, Raffineur in Holme-Street, Mile End, Grafschaft

Middlesex, am 22. Mai 1839 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts. Maͤrz 1840, S.

427.

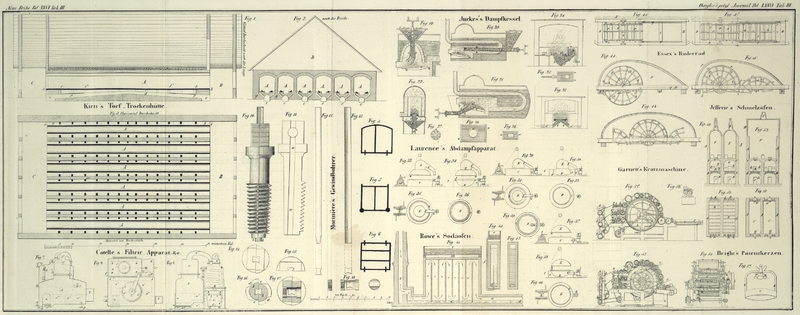

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Jefferie's Verbesserungen im Ausschmelzen von Kupfer.

Ich beabsichtige durch meine Erfindungen das Metall aus den Kupfer- und

anderen Erzen mit einem geringeren Aufwande an Kosten und von besserer Qualität zu

gewinnen, als es bisher nach den gewöhnlich gebräuchlichen Methoden möglich war. Sie

beruhen auf einem verbesserten Calcinir- oder Röstungsprocesse, auf einer

eigenen Zubereitung der Erze zum Behufe ihrer Schmelzung, und auf einer neuen

Einrichtung der Calcinir- oder Röstungsöfen. Ich will zuerst meinen neuen

Ofen beschreiben, und sodann das Verfahren, welches ich beim Ausschmelzen der Erze

befolge.

Fig. 49 zeigt

einen senkrechten Durchschnitt eines meiner Erfindung gemäß gebauten Ofens. Man

sieht hier zwei Röstkammern in einem Baue vereinigt; man kann aber ebenso gut auch

die Oefen nur aus einer einzigen, oder aus drei, vier und mehreren Kammern bestehen

lassen. Fig.

50 ist ein horizontaler, nach der Linie a, b

geführter Durchschnitt.

Fig. 51

ist ein ebensolcher, aber nach der Linie c, d geführter

Durchschnitt, aus dem man den Boden der oberen Kammer ersieht. Man kann diesen Oefen

irgend eine für zwekmäßig erachtete Form geben, d.h. man kann sie vierseitig, rund,

achtseitig oder anders geformt machen, obwohl ich die in der Zeichnung angedeutete

Form für die zwekmäßigste halte. Sie bestehen aus den Wänden A, A, welche auf die gewöhnliche Weise aus Bak- oder Bausteinen

aufgeführt werden, und sind durch die horizontalen Scheidewände oder Böden B, B, C, C in Kammern abgetheilt. Die Scheidewand B bildet das Dach des Aschenloches D und den Boden der Röstkammer E; die Scheidewand C bildet das Dach der

Kammer E und den Boden der oberen Kammer F. Der Rauch und die beim Rösten aus dem Erze

aufsteigenden Dämpfe entweichen durch die Oeffnungen G,

G. Die Dämpfe werden in den Kammern F

verdichtet, und die sich niederschlagende Schwefelsäure, so wie auch sonstige sich

absezende schwerere Theile der Dämpfe lassen sich in entsprechenden Gefäßen

aufsammeln, so daß also bei dieser Einrichtung das Entweichen dieser der Gesundheit

schädlichen Dünste verhütet wird. Das Dach der oberen Kammern F besteht, wie man in Fig. 49 sieht, aus einer

aus Bak- oder Bausteinen gebauten Wölbung, in welcher sich die Mündung der

Nauchfänge oder Schläuche, durch welche die unverdichtet gebliebenen Theile der

Dünste entweichen, befinden. Die Aschengruben D sind mit

Thüren J, J versehen, welche je nach dem Zuge, der

während des Röstprocesses im Ofen erforderlich ist, geöffnet oder geschlossen werden

können, und die auch zur Beseitigung der Asche und der aus den Oefen durchgefallenen

Erze dienen. Wie man sieht, sind die horizontalen Scheidewände B mit kleinen Löchern ausgestattet, damit zum Behufe der

Unterhaltung der Verbrennung des mit dem Erze vermengten Brennmaterials Luft aus den

Aschengruben D, D in die Kammern oder Oefen E, F eindringen kann. Ferner befinden sich an den

Kammern E Thüren K, K, bei

denen das frische Erz mit dem Brennmateriale eingetragen und auch das geröstete Erz

wieder herausgeschafft wird, wenn der Röstproceß zu Ende gediehen ist. Weiters sind

an diesen Kammern die kleinen Löcher L, L angebracht,

bei denen man den Gang der Operation beobachten kann, und die mit beliebig

verschließbaren Thürchen ausgestattet seyn müssen. Die aus den Oefen in die Kammern

F führenden Oeffnungen müssen mit Schiebern oder

Registern versehen seyn, damit sich der Austritt der Dämpfe aus dem Ofen beliebig

reguliren läßt.

Fig. 52 zeigt

einen senkrechten Durchschnitt durch zwei an einander gebaute Oefen, die jedoch nur

eine einzige gemeinschaftliche Verdichtungskammer F haben,

was für manche Fälle zwekmäßiger seyn kann. Das Dach C,

welches hier einen etwas anderen Bau hat, kann aus Eisen oder Baksteinen bestehen,

oder auch auf irgend andere geeignete Weise gebaut seyn.

Ich binde mich durchaus an keine bestimmte Form der Oeffnungen, welche zum Behufe des

Durchganges der Luft in den Böden der Röstkammern angebracht werden sollen; denn

diese Oeffnungen lassen sich sowohl dadurch erzeugen, daß man zwischen den zum Baue

der Deke bestimmten Baksteinen kleine Räume leer läßt, als auch dadurch, daß man

durch die Baksteine vor dem Brennen Löcher bohrt.

Ich gehe nunmehr zur Beschreibung des Processes über, den ich in diesen Apparaten

befolge. Ich nehme das rohe Erz in größeren oder kleineren Stüken, wie es an das

Schmelzwerk gebracht wird, und vermenge es zum Behufe der Röstung mit einer größeren

oder geringeren Menge Brennmaterial, wozu man Steinkohlen, Kohks oder Anthracit

wählen kann. Das Mischungsverhältniß wechselt von 100 bis zu 300 Pfd. Brennmaterial

auf eine Tonne Erz; je schwefelhaltiger das Erz, um so weniger Brennmaterial

erfordert es. Das Gemenge bringe ich in die Röstkammer E, in die vorher so viel Holz als zur Entzündung der Masse erforderlich ist,

geschafft worden seyn muß. Wenn das Ganze in Brand gestekt worden, überlasse ich es

einer langsamen Verbrennung, welche je nach der Qualität des Erzes 4, 5 oder 6 Tage

andauern muß. Nach beendigter Röstung nehme ich das Erz aus der Kammer, und vermenge

es, nachdem ich es vorher 3 bis 4 Tage lang oder darüber mit Wasser befeuchtet

liegen gelassen, mit einer gehörigen Menge Kalkes, roher Soda oder auch eines

anderen geeignet befundenen Alkali's. Dieses Gemenge lasse ich in befeuchtetem

Zustande je nach Umständen 3 Tage oder länger liegen. Von gewönlichem ungelöschtem

Kalke sind ungefähr 200 Pfd. auf den Centner Erz erforderlich; von der Soda braucht

man aber nur einen halben Centner auf die Tonne Erz. Nachdem diese Vorbereitungen

getroffen sind, kann das Erz in einem gewöhnlichen Schmelzofen ausgeschmolzen

werden. Man wird bei diesem Verfahren durch das Schmelzen ein viel reineres Metall

bekommen, als nach irgend einer anderen Methode.

Tafeln